Структурные и экологические особенности сосновых лесов в пригороде Казани (Республика Татарстан)

Автор: Прохоренко Нина Борисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о составе, структуре и экологии сосняков, произрастающих на плоских и среднекрутых участках древних Волжских террас в окрестностях г. Казани, обсуждаются их позиция в современных классификационных системах.

Видовой состав ярусов, синузиальная структура травяного покрова, спектр эколого-ценотических групп, увлажнение, солевой режим и кислотность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148200823

IDR: 148200823 | УДК: 581.

Текст научной статьи Структурные и экологические особенности сосновых лесов в пригороде Казани (Республика Татарстан)

В Республике Татарстан Pinus sylvestris относится к числу основных лесообразующих пород. На малоплодородных подзолистых, песчаных, торфяноболотных почвах она формирует, как правило, мо-нодоминантные сообщества. На более богатых почвах при участии сосны образуются сложные по строению хвойно-широколиственные леса. В связи с неприхотливостью и сравнительно быстрым ростом сосна в республике широко используется для создания культур.

С позиций доминантного подхода в разных условиях местообитания формируются 7 групп типов сосновых лесов: сосняки лишайниковые, зелено-мошники, травяно-болотные, болотные, сфагновые, долгомошники и сложные [1]. Согласно экологофлористическому подходу в классификации растительности леса из Pinus sylvestris относятся к классам Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939, который объединяет евро-сибирские бореальные леса таежного типа, Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, объединяющий ге-мибореальные восточноевропейские хвойно широколиственные и широколиственные неморальнотравяные леса, Pulsatillo-Pinetea sylvestris Oberd. 1992, в состав которого входят сосновые леса степной и лесостепной зон, а также Brachypodio-Betuletea pendulae Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991, включающий в себя мелколиственные и светлохвойные леса Южного Урала и Сибири [2, 5]. Л.Б. Заугольнова и О.В. Морозова [3] при классификации лесной растительности совмещают оба эти подхода. Высшие единицы (например, класс) в иерархической системе представляют собой синтаксоны флористической классификации, а низшие (секция, подсекция, группы типов) выделяются на доминантной основе. С использованием этих разработок создана база данных, в которой отражено типологическое разнообразие лесов Европейской России и возможно сопоставление единиц разных классификационных систем [9].

Цель наших исследований - изучить состав, структуру и экологию сообществ сосновых лесов в пригородной зоне Казани (Зеленодольский район

РТ) и определить их принадлежность к классификационным единицам базы данных «Ценофонда лесов Европейской России».

Исследование сосновых лесов проводилось в период с 2007 года и по настоящее время на территории Зеленодольского района РТ в окрестностях о.п. Займище и 771 км Горьковской ЖД. Здесь сосновые насаждения распространены на плакорах, а также среднекрутых и пологих южных склонах древних Волжских террас. По материалам лесоустройства средний возраст насаждений составляет 110-130 лет. В период исследований были последовательно заложены четыре пробные площади размером 100х100 м2, на которых изучался видовой состав и таксационные показатели древостоя, особенности его возобновления, а также разнообразие и количественное участие видов подлеска и травяно-кустарничкового яруса [7]. Кроме того, выявлялась сину-зиальная структура травяного покрова. Древостой исследовался путем сплошного перечета деревьев с измерением их высоты и диаметра. Численность кустарников и подроста определялась также путем сплошного перечета на участках 50х50 м2.

Экологическая оценка местообитаний проводилась по факторам увлажнения, солевого режима и кислотности почв индикационными методами с использованием соответствующих шкал Д.Н. Цыганова [8]: Hd – увлажнения (23 ступени), Tr – солевого режима (19 ступеней) и Rc - кислотности (13 ступеней). Значения этих факторов рассчитывались для каждого фитоценоза по методу средневзвешенной середины интервала с учетом количественного участия и амплитуды толерантности 15 ценотически значимых видов [4]. Принадлежность вида к определенной эколого-ценотической группе (ЭЦГ) устанавливали по справочной базе данных, в которой приведены списки 472 видов с указанием их ЭЦГ [10]. Используемые справочные материалы составлены для разных природных зон с использованием методов многомерной статистики, которые позволили распределить виды по ЭЦГ на основе меры близости их между собой и определенным типом сообществ [6]. По количественному соотношению эколо-го-ценотических групп на пробных площадях мы судили об эколого-ценотической структуре сообществ в целом.

Таблица 1 . Видовая насыщенность фитоценозов по ярусам

|

Число/размер площади |

Среднее количество/диапазон |

|||

|

Древесный ярус |

Подлесок |

Травянокустарничковый ярус |

Все ярусы |

|

|

4/10000м2 |

9 (8 - 10) |

7 (6 - 9) |

31 (19 - 41) |

49 (34 - 66) |

В составе исследованных сообществ произрастает 86 видов сосудистых растений разных жизненных форм. На площади в 10000 м2 насчитывается в среднем 49 видов, среди которых 9 - деревья, 7 - кустарники и 31 – представители травяно-кустарничкового яруса (табл. 1). Видовая насыщенность исследованных сообществ высокая и в большей степени соотносится с сообществами сосновых лесов травяной секции, выделенных в составе южной тайги и подтаежной зоны Европейской России.

Доминантом и эдификатором всех сообществ выступает Pinus sylvestris. Высота сосен, формирующих основной полог, на разных пробных площадях варьирует в пределах 24-30 м, а диаметр – (25) 36-70 см. 110-130-летние деревья, достигающие таких высот, относятся к наивысшим I или II классам бонитета. Общая сомкнутость крон варьирует от 40 до 60 %. В верхнем пологе древостоя единичное участие принимают Betula pendula и Picea x fennica. Второй разреженный полог древостоя образуют Sor-bus aucuparia, Acer platanoides, Tilia cordata. Остальные виды деревьев входят в состав подроста. Наибольшее количественное участие среди возобновления имеют Sorbus aucuparia (до 831 шт/га), Populus tremula (до 234 шт/га), Tilia cordata (до 114 шт/га), Acer platanoides (до 109 шт/га), Quercus robur (до 66 шт/га). Высота подроста на участках с высокой сомкнутостью не превышает 50-80 см, в окнах древостоя - достигает 6-9 м. Сосна под пологом древостоя не возобновляется, молодое поколение представлено преимущественно в виде одно-, трехлетних растений (менее 30 см), хотя их численность может составлять 300 шт/га. Дальнейшее развитие молодого поколения не происходит в связи с повышенным затенением.

Подлесок в зависимости от степени сомкнутости и характера травяного покрова может быть развит в разной степени, высота его достигает 1,5м, а проективное покрытие не превышает 35-40 %. С высоким постоянством в его составе встречаются Euonymus verrucosa, Rubus idaeus, Chamaecytisus ruthenicus, Lonicera xylosteum, Sambucus racemosa. Однако, це-нотическое значение имеют лишь первые 3 вида, максимальная численность которых достигает 320 шт/га, 1080 шт/га и 272 шт/га соответственно.

Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на разных пробных площадях находится в пределах 50-80 %. Доминантами выступают Convallaria majalis, Pteridium aquilinum, Calamagrostis arundinacea, Carex digitata и Fragaria vesca, частное проективное покрытие которых превышает 25 %. Покрытие остальных видов менее 10 %, их ценотическая роль в травяно-кустар-ничковом ярусе менее существенная, однако, несомненно, они имеют индикационное значение.

Горизонтальная неоднородность травяного покрова во многом определяется мезо- и микрорельефом. На всех исследованных пробных площадях преобладающей выступает вейниково-орляково-ландышевая синузия. Она занимает обширные площади, как на склонах, так и на плоских дренированных участках. В ее состав, помимо доминантов, входят такие виды как Carex digitata, Veronica chamaedrys, V. officinalis, Galium mollugo, Fragaria vesca, Luzula pilosa и др. У подножья склонов, а также на выровненных террасах формируются небольшие по площади пятна осоковой из Carex pilosa, кос-тяниковой, черничной и брусничной синузий. Кроме доминантов, в образовании этих синузий могут принимать участие Viola canina, Galium mollugo, Melica nutans и др. виды.

Анализ флористического состава сообществ показал, что в их составе высокое постоянство имеют виды, диагностирующие класс Querco-Fagetea и порядок Fagetalia sylvaticae, среди которых Quercus robur, Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus glabra, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum, Viburnum opulus. Однако, в исследованных фитоценозах константными выступают и ряд видов, которые диагностируют выделение класса Brachypodio-Betuletea pendulae, такие как Betula pendula, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, а также порядка Chamaecytiso-Pinetalia, такие как Chamaecytisus ruthenicus, Carex digitata, Silene nutans, Veronica chamaedrys, Viola canina. Распространение большинства видов класса Brachypodio-Betuletea pendulae связано с осветленными сосновыми лесами, опушками и сухими лугами в пределах Европы и Западной Азии. Среди них Chamaecytisus ruthenicus и Silene nutans – виды наиболее устойчивые к дефициту увлажнения. Эти особенности указывают на определенное флористическое сходство сосновых лесов пригорода Казани с сосняками Южноуральского региона.

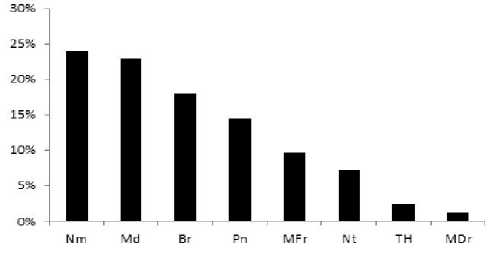

Исследование эколого-ценотической структуры показала, что в исследованных сообществах преобладают виды 4 ЭЦГ, таких как неморальная (24%), лугово-степная (22,9 %), бореальная (18 %) и боровая (14,5 %) (рис. 1). Остальные эколого-ценотические элементы представлены слабее – свеже-луговая (9,6%), нитрофильная (7,2 %), бореальное высокотравье (2,4 %) и сухо-луговая (1,2 %). Если древостой и подлесок образуют в основном неморальные, бореальные и боровые виды, то в травяном покрове наравне с ними велика доля участия лугово-степных и свеже-луговых видов.

Наибольшее сходство по соотношению ЭЦГ исследованные сосняки имеют с сосновыми лесами из группы типов сложные травяной секции южной тайги и подтаежной зоны Европейской России. На это указывают сравнительно близкие значения количественного участия видов широколиственных лесов (неморальная ЭЦГ), еловых и елово-пихтовых лесов (бореальная ЭЦГ) и мезоксерофильных видов сосновых лесов (боровая ЭЦГ). В то же время исследуемые сосняки отличает несколько большая представленность видов лугово-степной ЭЦГ, а также наличие видов свеже-луговой и сухо-луговой ЭЦГ (в совокупности составляют 11 % от общего количества видов), при снижении роли видов бореального высокотравья (до 2 %). Представители свежелуговой и сухо-луговой ЭЦГ не отмечены в сосновых лесах травяной секции, распространенных в южной тайге и подтаежной зоне западнее территории Татарстана, в то время как участие бореального высокотравья может достигать в них 10 %.

Рис. 1 . Доля участия видов различных эколого-ценотических групп в составе сообществ сосновых лесов Зеленодольского района РТ.

Условные обозначения. ЭЦГ: Nm- неморальная, Md- лугово-степная, Br-бореальная, Pn-боровая, MFr-свеже-луговая, Nt-нитрофильная, TH-бореальное высо-котравье, MDr- сухо-луговая.

Оценка значений прямодействующих факторов среды показала, что увлажнение почв в исследуемых сообществах находится в пределах 12,5 - 13 ступеней, солевой режим почв - 5,2 – 5,9, а их кислотность - 6,1 - 6,6 соответствующих шкал. Значения данных ступеней характеризуют почвы исследованных сосновых лесов как свежелесолуговые по степени увлажнения, промежуточные между небогатыми и довольно богатыми по степени трофности, со слабокислой реакцией. Такое же положение в координатах данных факторов среды занимают сосняки сложные травяной секции [9].

Таким образом, особенности видового разнообразия и структуры сообществ, состав эколого-ценотических групп и характер местообитания в совокупности позволяют отнести сосновые леса, распространенные по древним террасам левобережья Волги в пригородной зоне Казани, к травяной секции herbosa , группе типов сосняки сложные Pineta sylvestris composita , выделяемые в составе класса Querco-Fagetea и порядка Fagetalia sylvaticae . Специфичные черты их строения определяются флористическими особенностями, такими как участие видов свеже- и сухо-луговой ЭЦГ, а также высоким постоянством видов светлохвойных лесов Южного Урала.

Список литературы Структурные и экологические особенности сосновых лесов в пригороде Казани (Республика Татарстан)

- Атрохин В.Г. Лесоводство. М.: Лесная промышленность, 1976. 288с.

- Булохов А.Д., Соломещ А.И. Эколого-флористическая классификация лесов Южного Нечерноземья. Брянск: БГУ, 2003. 359 с.

- Заугольнова Л.Б., Морозова О.В. Типология и классификация лесов европейской России: методические подходы и возможности их реализации//Лесоведение. № 1. 2006. С. 34-48.

- Зубкова Е.В., Ханина Л.Г., Грохлина Т.И., Дорогова Ю.А. Компьютерная обработка геоботанических описаний по экологическим шкалам с помощью программы EcoscaleWin: учебное пособие. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, Пущинский гос. ун-т, 2008. -96с.

- Мартыненко В.Б. Синтаксономия лесов Южного Урала как теоретическая основа развития системы их охраны: Автореф. дис. док. биол. наук. Уфа, 2009. 32с.

- Смирнов В.Э., Ханина Л.Г., Бобровский М.В. Обоснование системы эколого-ценотических групп видов растений лесной зоны Европейской России на основе экологических шкал, геоботанических описаний и статистического анализа//Бюлл. МОИП, отд. биол. Том 111, Вып.2. 2006. С. 36-47.

- Сукачев В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. М.: Академия наук СССР, 1961. 143с.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 197с.

- База данных «Ценофонд лесов Европейской России» http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/main.htm

- Справочная база данных по эколого-ценотическим группам http://www.impb.ru/index.php?id=div/lce/ecg