Структурные и клинические проявления дискогенной радикулопатии в сочетании с гемангиомой позвоночника

Автор: Фомина Анжелика Владимировна, Бугаева Ирина Олеговна, Салина Екатерина Анатольевна, Шоломов Илья Иванович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 4 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе представлены результаты обследования 104 пациентов с признаками компрессионной радикулопатии пояснично-крестцовой локализации. С помощью визуальной аналоговой шкалы и шкалы вербальных оценок оценивалась интенсивность болевого синдрома в покое, при движении и ночью; при проведении магнитно-резонансной томографии оценивали состояние тел позвонков, дегенеративные изменения в дисках, а также размеры и локализацию экструзии дисков. Полученные результаты позволили сделать вывод, что дискогенная радикулопатия в сочетании с гемангиомой позвоночника сопровождается в большинстве случаев хронической венозной недостаточностью нижних конечностей и нарушениями мочеиспускания, а также отсутствием прямого влияния на выраженность болевого синдрома

Гемангиома позвоночника, радикулопатия, хроническая венозная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14917184

IDR: 14917184

Текст научной статьи Структурные и клинические проявления дискогенной радикулопатии в сочетании с гемангиомой позвоночника

медико-социальное значение данной патологии в неврологической и ортопедической практике. [1, 2]. Современные авторы указывают на дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника как на основную причину возникновения дискогенных радикулопатий. [3]. Компрессионные и рефлекторные механизмы, воспалительные и аутоиммунные процессы, микроциркуляторные расстройства в области поражения рассматриваются как ведущие патогенетические факторы [1].

В клинической картине на первое место выдвигаются болевой синдром и очаговая неврологическая симптоматика в зоне пораженного корешка. Несмотря на достаточное изучение неврологических проявлений дискогенной радикулопатии, остаются нерешенными ряд вопросов, касающихся диагностики, клиники и лечения заболевания в тех случаях, когда при нейровизуализации позвоночника обнаруживаются гемангиомы тел позвонков.

Гемангиомы по своей структуре относятся к сосудистым опухолям. Согласно данным разных авторов, они составляют от 4 до 29% всех первичных опухолей позвоночника. В позвоночном столбе гемангиомы встречаются преимущественно в грудных и поясничных позвонках, реже в шейных. Как правило, поражается тело позвонка, а морфологический очаг (гемангиома) характеризуется как обильно васкуляризированное патологическое образование с атрофией окружающей ее костной ткани. Большинство гемангиом ведут себя асимптомно и лишь в 1,5-4% случаев могут проявлять себя агрессивно, как истинные опухоли. Обнаруживают их чаще всего случайно при выполнении МРТ или КТ [4, 5].

В связи с многообразием патогенетических факторов и вариантов клинических проявлений дискогенных радикулопатий пояснично-крестцовой локализации актуальной является комплексная оценка структурных и клинических изменений при данной патологии с целью разработки дифференцированного терапевтического подхода. В связи с изложенным целью нашего исследования стало изучение особенностей клинических проявлений дискогенной радикулопатии пояснично-крестцовой локализации у пациентов с наличием гемангиомы позвоночника.

Методы. Обследовано 104 пациента (58 мужчин и 46 женщин) в возрасте от 32 до 65 лет (средний возраст 46±4,9 года). Больные находились на стационарном лечении в неврологическом отделении по поводу «компрессионной радикулопатии поясничнокрестцовой локализации». Результаты нейровизуа-лизационного обследования, а также клинической картины, неврологического, нейроортопедического статуса позволили разделить их на 2 группы.

Первую группу (Г-1) составили пациенты (63 человека) с клиническими проявлениями компрессии пояснично-крестцовых корешков в виде соответствующих двигательных, чувствительных (сенсорных), трофических, рефлекторных нарушений и структурно-морфологическими изменениями межпозвонковых дисков (по данным КТ и МРТ).

Во вторую группу (Г-2) вошли больные (41 человек), у которых помимо типичной клинической картины дискогенной радикулопатии при КТ и МРТ выявлялись гемангиомы позвонков нижнегрудного или поясничного отделов позвоночника. Между группами не было достоверных отличий по полу, возрасту и длительности заболевания.

Диагноз устанавливался на основании клинических данных и подтверждался результатами инструментальных исследований. Оценка болевого синдрома осуществлялась с помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS) интенсивности боли от 0 до 100% в виде линии длиной 10 см, которую предъявляли пациенту, и он сам отмечал на ней степень своих болевых ощущений. Также использовалась 5-балльная шкала вербальных оценок (ШВО): 0 – боли нет; 1 балл – слабая боль; 2 балла – умеренная боль; 3 балла – сильная боль; 4 балла – самая сильная боль. Оценивалась боль в покое, при движении и ночью [6].

Проводили рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на томографе Siemens (Германия) с напряженностью магнитного поля 1,0 Т, исследование выполнялось шагом в 2 и 4 мм в Т1- и Т2-режимах. Оценивали состояние тел позвонков, дегенерацию дисков, уточняли локализацию, размеры и направление дисковых экструзий.

Для статистического анализа полученных данных использовали компьютерную программу «БИОСТАТ».

Все пациенты получали стандартную терапию: НСПВС, миорелаксанты, витамины, сосудистые препараты, массаж, комплекс физиотерапевтических процедур, ЛФК.

Результаты. У всех больных, включенных в исследование, наблюдался болевой синдром, причем в обеих группах преобладали пациенты с болевым синдромом средней продолжительностью в 1,5-2 года. Болевой синдром характеризовался постоянством, был локализован преимущественно в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Боль усиливалась при движении, резких поворотах туловища, физической нагрузке. Наблюдалось ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, иррадиация боли в нижние конечности.

В обеих группах боль наблюдалась преимущественно днем и была связана с двигательной активностью. В ночные часы болевой синдром отмечался у трети пациентов в каждой из групп. Средние показатели боли между группами были сопоставимы. Достоверных отличий между группами не выявлено (табл. 1).

Неврологический статус был представлен симптомами натяжения корешков, отмечался компрессионный синдром в виде нарушения чувствительности в зоне иннервации поражённых спинномозговых нервов, вялым парезом одного пальца стопы или нижней конечностей. Выявлялась болезненность при пальпации паравертебральных точек и перкуссии остистых отростков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Мышечно-тонический синдром проявлялся развитием противоболевого сколиоза, па-

Таблица 1

Оценка средних значений визуальной аналоговой шкалы (VAS) и шкалы вербальных оценок (ШВО) в группах

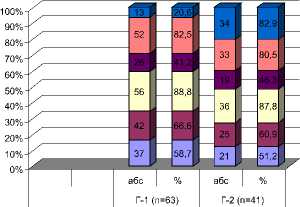

■ Нарушение мочеиспускания

□ Вегетативные расстройства

■ Парезы 1 пальца стопы

□ Отсутствие или снижение рефлексов

■ Нарушение чувствительности

□ Симптомы натяжения

Рис. 1. Оценка частоты клинических симптомов в группах

Данная диаграмма подтверждает идентичность больных Г-1 и Г-2 по клинической картине заболевания: двигательным и чувствительным нарушениям, рефлекторной деятельности, симптомам натяжения, вегетативным расстройствам.

При дискогенной радикулопатии пояснично-крестцовой локализации преимущественно страдали L4, L5 и S1 корешки спинного мозга. В неврологическом статусе наиболее часто встречались симптомы натяжения, чувствительные нарушения и изменения сухожильных рефлексов. Двигательные нарушения и вегетативные расстройства наблюдались реже. Парезы в обеих группах наблюдались чаще в дистальных отделах нижних конечностей: в длинной малоберцовой мышце, реже в проксимальных отделах – мышцах бедра и ягодиц.

Помимо указанных неврологических расстройств обращал на себя внимание тот факт, что пациенты Г-2 с гемангиомой позвонков значительно чаще предъявляли жалобы на нарушение мочеиспускания. У больных Г-2 отмечались расстройства мочеиспускания по периферическому типу (периодическое недержание мочи), частые позывы на мочеиспускание, дизурические явления, тогда как в Г-1 эти нарушения беспокоили реже.

При осмотре нижних конечностей у всех пациентов Г-2 с гемангиомой позвоночника помимо трофических расстройств наблюдалась хроническая венозная недостаточность. Больные предъявляли жалобы на ощущение «тяжести» в ногах, отек нижних конечностей. В исследовании для оценки степени выраженности хронической венозной недостаточности мы использовали классификацию Е.Г. Яблокова, В.Ю. Богачева, А.И. Кириенко (1999 г.), согласно которой выделяют 3 степени хронической венозной недостаточности, и международную классификацию хронических заболеваний вен нижних конечностей (СЕАР). Данные представлены в таблицах 2 и 3.

При МРТ отмечались структурные изменения как дисков, так и позвонков. Определялись протрузии, грыжи дисков на уровне L4-L5, L5-S1. В Г-2 выявлялись неагрессивные гемангиомы тел позвонков, характеризующиеся гиперинтенсивным сигналом от ткани опухоли на Т1- и Т2-взвешенных изображениях. Частота выявления экструзий, по данным МРТ, достоверно не различалась у пациентов обеих групп. Не выявлено связи между количеством, диаметром дисковых экструзий и интенсивностью боли, а также длительностью заболевания и обострения в группах больных [7].

Обсуждение. Данные исследования подтверждают, что основной причиной формирования пояснично-крестцовой радикулопатии являются дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника и вторичные изменения нервно-мышечно-сосудистых структур. Главным клиническим проявлением данного заболевания является болевой синдром, которому часто предшествует длительный период, в течение которого остеохондроз протекает безболезненно, что затрудняет его раннюю диагностику.

Наиболее простыми и информативными тестами для количественной оценки восприятия боли являются визуальная аналоговая шкала (ВАШ), вербальная оценочная шкала, в результате анализа которых не было выявлено отличий между двумя исследуемыми группами пациентов.

В клинической картине у обеих групп отмечались аналогичные неврологические симптомы и синдромы: симптом натяжения нервного корешка, нарушение чувствительности в зоне иннервации пораженного нерва, болезненность паравертебральных точек, отсутствие или снижение сухожильных рефлексов.

Таблица 2

Распределение пациентов по степеням хронической венозной недостаточности в группах (классификация Яблокова Е.Г., Богачева В.Ю., Кириенко А.И., 1999 г.)

|

Группа |

0-я степень |

1-я степень |

2-я степень |

3-я степень |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Г-1 (n=63) |

14 |

22,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Г-2 (n=41) |

10 |

24,4 |

24 |

58,5 |

7 |

17,1 |

0 |

0 |

Таблица 3

Распределение пациентов по стадиям международной классификации хронических заболеваний вен нижних конечностей (СЕАР)

|

Группа |

0-я стадия |

1-я стадия |

2-я стадия |

3-я стадия |

4-я стадия |

5-я стадия |

6-я стадия |

|||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Г-1 (n=63) |

19 |

30,1 |

14 |

22,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Г-2 (n=41) |

0 |

0 |

10 |

24,4 |

17 |

41,5 |

9 |

21,9 |

5 |

12,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Учитывая наличие у пациентов Г-2 гемангиомы позвонков и изменение вен нижних конечностей одновременно, можно предположить, что эти клинические симптомы взаимосвязаны. В настоящее время большинство авторов считают, что гемангиома является доброкачественным сосудистым новообразованием дизонтогенетического происхождения. Это представление основано на том, что ангиомы преимущественно локализуются на месте зародышевых щелей (фиссуральные ангиомы). Не исключено, что у пациентов изначально имеется нарушение развития, закладки сосудов, что проявляется подобными клиническими изменениями [8].

Выводы:

-

1. Клиническая картина дискогенной радикулопатии в сочетании с гемангиомой позвоночника помимо характерных клинических синдромов сдавления корешка дополняется нарушениями мочеиспускания, хронической венозной недостаточностью нижних конечностей в виде варикозного расширения вен.

-

2. Гемангиомы тел позвонков при дискогенных радикулопатиях пояснично-крестцовой локализации

не оказывают прямого влияния на интенсивность болевого синдрома.

Список литературы Структурные и клинические проявления дискогенной радикулопатии в сочетании с гемангиомой позвоночника

- Веселовский В.П. Клиническая классификация верте-бро-неврологических синдромов. Казань, 1995. 144 с.

- Попелянский Я.Ю. Заболевания периферической нервной системы: руководство для врачей. М.: Медицина, 1989.464 с.

- Герасимова М.М. Пояснично-крестцовые радикулопа-тии: этиология, патогенез, клиника, профилактика и лечение. М.Тверь: ООО «Триада», 2003. 152 с.

- Ланцман Ю.В., Адамян А.Т. Опухоли позвоночника. М., 1986. С. 348.

- Зозуля Ю.А., Верхоглядова Т.П., Слынько Е.И. Кавернозные мальформации позвоночника и спинного мозга//Укранский медичний часопис. 2001. № 2 (22). С. 1-7.

- Белова А.Н., Щепетова О.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. М.: Антидор, 2001. С. 1-6.

- Черненко О.А., Ахадов ТА., Яхно Н.Н. Соотношение клинических данных и результатов магнитно-резонансной томографии при болях в пояснице//Неврологический журнал. 1996. №2. С. 12-16.

- Гемангиомы позвоночника: диагностика, лечение/Г. Кавалерский, А. Ченский, С. Макиров [и др.]//Радиология-практика. 2008. № 1. С. 23-29.