Структурные и органометрические изменения щитовидной железы крыс в условиях иммуносупрессии и иммуномодуляции на ранних сроках воздействия

Автор: Кащенко С.А., Мосин Д.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Одним из факторов, влияющих на распространенность заболеваний щитовидной железы, являются иммунопатологические процессы, в частности состояние иммуносупрессии. Цель. Установление особенностей морфологической структуры и органометрических параметров щитовидной железы в условиях применения иммуносупрессивного (метотрексат) и иммуномодулирующего (имунофан) препаратов, а также после коррекции иммуномодулятором иммуносупрессивного состояния на ранних сроках наблюдения (1-е и 7-е сут). Материалы и методы. Исследование выполнено на 48 белых беспородных крысах-самцах молодого возраста, репродуктивного периода, которые были разделены на 4 группы. Изучена динамика структурных и органометрических показателей щитовидной железы в ранние сроки наблюдения (1-е и 7-е сут) после введения иммуносупрессивного (метотрексат) и иммуномодулирующего (имунофан) препаратов. Результаты. При изучении микроскопических срезов щитовидной железы у групп животных, подвергшихся воздействию метотрексата (I группа), имунофана (II группа), а также после коррекции иммуномодулятором иммуносупрессивного состояния (III группа), в структуре щитовидной железы наблюдалась динамика на всех сроках наблюдений...

Щитовидная железа, метотрексат, имунофан, иммуносупрессия, иммуномодуляция, коррекция, органометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14116351

IDR: 14116351 | УДК: 611.441;611.08 | DOI: 10.34014/2227-1848-2019-1-110-118

Текст научной статьи Структурные и органометрические изменения щитовидной железы крыс в условиях иммуносупрессии и иммуномодуляции на ранних сроках воздействия

Введение. Щитовидная железа – эндокринный орган, оказывающий важное регуляторное действие на организм в целом. Деятельность щитовидной железы зависит не только от экзогенных и эндогенных факторов, но и от иммунного статуса организма, так как эндокринная и иммунная системы находятся в тесной взаимосвязи. Следовательно, параллельно с ростом распространенности и разнообразия иммунопатологических процессов увеличивается и пораженность щитовидной железы, что может проявляться как нарушениями функции органа, так доброкачественными и злокачественными опухолями [1].

Однако в доступной литературе данных, описывающих морфофункциональное состояние щитовидной железы в условиях иммуномодуляции и иммуносупрессии, недостаточно, в связи с чем возникает необходимость детального изучения влияния изменения иммунного статуса на структуру и функцию органа.

Среди препаратов, оказывающих влияние на иммунную систему, выделяют иммуномодуляторы, иммуносупрессоры и иммуностимуляторы. К первой группе относится имунофан, применяемый при иммунодефицитах различного происхождения, оказывающий регулирующее действие на иммунную систему, а также влияющий на окисли-тельно-антиокислительную систему организма и улучшающий дезинтоксикационную функцию [2]. Из препаратов второй группы широкую распространенность получил метотрексат – цитостатический препарат из группы антиметаболитов, антагонистов фолиевой кислоты, оказывающий выраженное действие даже в относительно низких дозах [3]. Данное лекарственное средство используется для лечения не только онкологической патологии, но также и псориаза, воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита и ряда других аутоиммунных заболеваний [4].

Цель исследования. Установление особенностей морфологической структуры и органометрических параметров щитовидной железы в условиях применения иммуносупрессивного препарата (метотрексат) и иммуномодулирующего препарата (имунофан), а также после коррекции иммуномодулятором иммуносупрессивного состояния на ранних сроках наблюдения (1-е и 7-е сут).

Материалы и методы. В ходе эксперимента использовались белые беспородные крысы-самцы молодого возраста, репродуктивного периода, массой 180–220 г, разделенные на 4 группы по 12 животных [5]. Животным I группы однократно внутримышечно вводился метотрексат в дозировке 10 мг/см2; II группы – имунофан в дозировке 50 мкг (на 1, 3, 5, 7, 9-е сут). В III группе через сутки после однократного внутримышечного применения метотрексата в дозировке 10 мг/см2

пятикратно вводился имунофан в дозировке 50 мкг (на 2, 4, 6, 8, 10-е сут); в IV группе (контрольной) – внутримышечно вводились эквивалентные объемы 0,9 % раствора NaCl [6]. Дозировка препарата рассчитывалась с учетом константы видовой устойчивости, рекомендованной Ю.Р. и Р.С. Рыболовлевыми (1979).

Содержание и манипуляции над животными проводились в строгом соответствии с положениями правил, установленных Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1986), а также с положениями Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях (ст. 27), требованиями и рекомендациями Руководства по содержанию и использованию лабораторных животных (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, National Academy Press, USA, 2011).

После введения указанных выше препаратов на 1-е и 7-е сут животные выводились из эксперимента методом декапитации под эфирным наркозом. Взвешивание животных производилось на технических весах ВА-4М. Правая и левая доли щитовидной железы извлекались с последующим определением их массы на торсионных весах WT-1000. С помощью штангенциркуля ШЦ-1 измерялись линейные параметры органа: длина – от верхнего края до нижнего, ширина – от латерального края до медиального, толщина – от передней поверхности до задней. Затем железы фиксировались в 10 % растворе формалина с последующей парафиновой проводкой, изготовлением гистологических срезов и окраской их гематоксилином-эозином [7]. Рассчитывались относительная масса и объем органа.

Изготовленные микропрепараты изучались с использованием микроскопа Olympus CX41LF и фотоаппарата Olympus BX 41. Ввиду того что динамика функциональной активности щитовидной железы сопровождается изменениями ее структуры, в ходе изучения использовались алгоритмы гистологического описания, разработанные О.К. Хмельницким [8].

Полученные данные обрабатывались с использованием лицензионной компьютерной программы StatSoft Statistica v6.0. Применялись методы параметрической статистики, так как с помощью критерия Шапиро–Уилка было установлено нормальное распределение показателей в выборке. С использованием критерия Стьюдента–Фишера определялась достоверность различий между показателями экспериментальных и контрольной групп, достоверными считались различия при вероятности ошибки менее 5 % (р<0,05).

На всех сроках наблюдения достоверных отличий между исследуемыми органометрическими параметрами и морфологической структурой правой и левой долей щитовидных желез животных экспериментальных и контрольной групп выявлено не было, в связи с чем далее будет приведено описание только правых долей органов.

Результаты и обсуждение. Щитовидная железа расположена спереди от щитовидного хряща. В ее структуре различают две доли, соединенные перешейком [9]. Снаружи орган покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходят перегородки, делящие орган на дольки. Структурной единицей паренхимы железы являются фолликулы, образованные одним слоем эпителиальных клеток (тироцитов) и полостью внутри, которая заполнена коллоидом [10, 11].

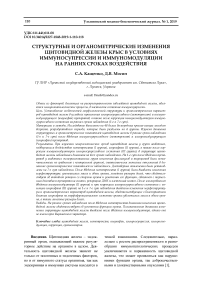

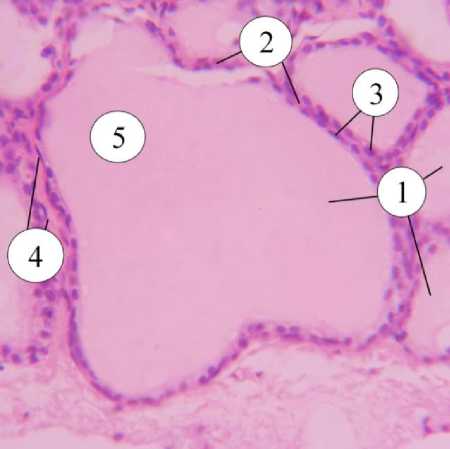

Изучение микроскопических срезов щитовидной железы контрольной группы животных на 1-е и 7-е сут наблюдения позволило установить, что гистоархитектоника щитовидной железы была органотипической и характеризовалась наличием стабильных показателей. Фолликулы в толще ткани железы распределены равномерно, однако в периферических отделах долек органа они более крупные и неправильной формы, а в центральных участках долек - более мелкие, преимущественно округлые. Форма тироци-тов - преимущественно кубическая, цитоплазма - оксифильная, с мелкодисперсной зернистостью. Форма ядер большинства ти-роцитов приближалась к округлой, сами ядра располагались неподалеку от базальной по- верхности клеток, параллельно с ней, содержали по одному ядрышку, реже по два. У апикальной части тироцитов наблюдалась вакуолизация. Коллоид в фолликулах был гомогенным, бледно-розового цвета, распределен равномерно, каких-либо включений в нем не наблюдалось. Количество межфолликулярного эпителия было небольшим. Эндотелий капилляров между фолликулами расположен равномерно и повсеместно. Дольки щитовидной железы визуализировались хорошо за счет умеренной выраженности стромального компонента (рис. 1).

Изучение микроскопических срезов щитовидной железы у групп животных, подвергшихся воздействию иммуносупрессивного препарата (метотрексат), иммуномодулирующего препарата (имунофан), а также после коррекции иммуномодулятором иммуносупрессивного состояния выявило в структуре щитовидной железы динамику на всех сроках наблюдений. Так, изменения фолликулов и тироцитов в ткани органа на 1-е сут после введения препаратов были незначительными по сравнению с контрольной группой. Достоверные отклонения органометрических параметров щитовидной железы установлены на 7-е сут наблюдения [12, 13].

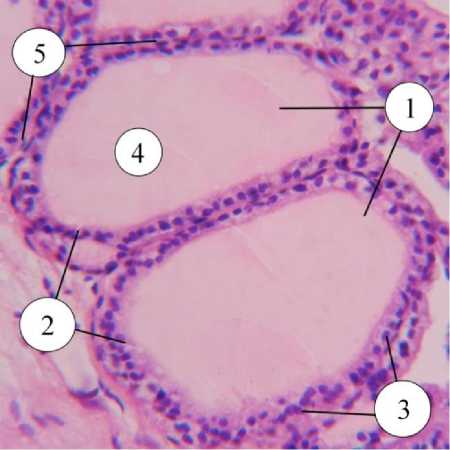

На 7-е сутки наблюдения фолликулы щитовидной железы животных, подвергшихся воздействию метотрексата, были деформированы, их размеры значительно варьировали -от мелких в центре долек железы до крупных на периферии, сформированных за счет слияния соседних фолликулов. Форма тиро-цитов изменялась на низкопризматическую и уплощенную, их ядра становились овальными и смещались ближе к базальной поверхности клеток. Наблюдались участки разрушения тироцитов с образованием клеточного детрита, границы между фолликулами становились нечеткими. Коллоид в фолликулах становился глыбчатым, слоистым, распределенным неравномерно, в мелких фолликулах наблюдалась его фрагментация за счет массивных зон лизиса. Изредка просветы фолликулов были пусты. Стромальный компонент визуализировался слабо, определялись спавшиеся сосуды (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент щитовидной железы крысы контрольной группы на 1-е сут наблюдения: 1 – фолликулы щитовидной железы; 2 – тиро-циты; 3 – ядра тироцитов; 4 – коллоид; 5 – эндотелий капилляров.

Окраска гематоксилином-эозином. Приближение: Zoom 17,5.

Объектив Plan C 40x/0.65 ∞/0.17/FN22

Рис. 2. Фрагмент щитовидной железы крысы на 7-е сут наблюдения (метотрексат): 1 – фолликулы щитовидной железы; 2 – тироциты;

3 – ядра тироцитов; 4 – коллоид; 5 – эндотелий капилляров; 6 – участок разрушения стенки фолликула.

Окраска гематоксилином-эозином. Приближение: Zoom 17,5.

Объектив Plan C 40x/0.65 ∞/0.17/FN22

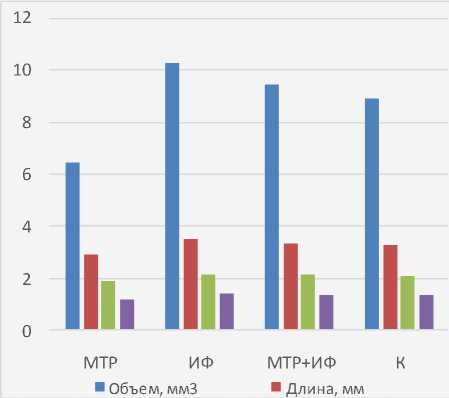

После введения метотрексата наблюдалось уменьшение абсолютной массы щитовидной железы по сравнению с контрольной группой уже с 1-х сут – на 2,44 %, на 7-е сут разница составляла 8,50 %. Сходные изменения претерпевали и линейные размеры долей щитовидной железы: длина правой доли на 7-е сут наблюдения была меньше показателей контрольной группы на 10,13 %, ширина – на 8,58 %, толщина – на 12,05 %. Объем щитовидной железы у животных, подвергшихся воздействию метотрексата, также уменьшался в сравнении с контрольной группой животных: на 1-е сут наблюдения разница составляла 10,43 %, на 7-е сут – 27,38 %.

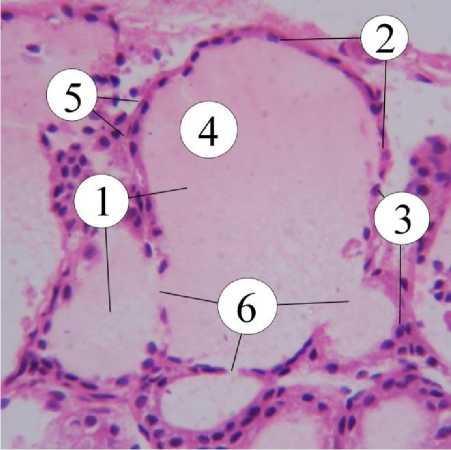

На 7-е сут в щитовидной железе группы животных, которым вводился имунофан, значительных изменений формы и размеров фолликулов по сравнению с контрольной группой выявлено не было, однако имелась тенденция к увеличению количества мелких и средних фолликулов округло-овальной формы. Тироциты были как кубической, так и призматической формы. Ядра клеток имели не только округлую, но и овальную форму с неровными контурами, зачастую располагались в центральной части клетки, параллельно базальной мембране. Чаще встречалось одно ядрышко, изредка два. Коллоид в фолликулах становился светлыми и однородным. Наблюдались многочисленные резорбционные вакуоли средних размеров, располагающиеся на границе между коллоидом и апикальной поверхностью фолликулярных тиро-цитов. Кроме того, наблюдалось увеличение количества межфолликулярного эпителия (рис. 3).

Абсолютная масса щитовидной железы животных, которым был введен имунофан, увеличивалась по сравнению с показателями контрольной группы с 2,56 % на 1-е сут до 6,16 % на 7-е сут наблюдения. Подобная динамика наблюдалась и при изучении линейных размеров долей щитовидной железы: длина правой доли на 7-е сут наблюдения стала больше показателей контрольной группы на 6,64 %, ширина – на 4,41 %, толщина – на 4,23 %. Объем щитовидной железы жи- вотных, которым был введен имунофан, также увеличивался по сравнению с показателями контрольной группы - с 6,55 % на 1-е сут наблюдения до 15,37 % на 7-е сут.

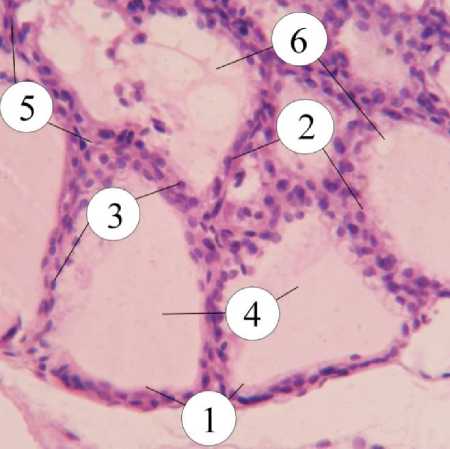

На 7-е сут наблюдения в щитовидной железе животных, подвергшихся коррекции иммуносупрессивного состояния иммуномодулятором, форма фолликулов приближалась к овальной, а размеры варьировали от более мелких в центре долек щитовидной железы до крупных на периферии. Тироци-ты имели преимущественно плоскую форму, изредка кубическую. Ядра тироцитов были уплощены, смещены к базальной мембране и располагались параллельно с ней. Количество ядрышек не превышало одного. В ряде случаев на границе между коллоидом и апикальной поверхностью фолликулярных тиро-цитов наблюдались единичные мелкие резорбционные вакуоли. Коллоид в фолликулах был неоднородным, на фоне светлых участков имелись глыбчатые скопления. Стромальный компонент был выражен умеренно (рис. 4).

Рис. 3. Фрагмент щитовидной железы крысы на 7-е сут наблюдения (имунофан): 1 - фолликулы щитовидной железы; 2 - тироциты; 3 - ядра ти-роцитов; 4 - коллоид; 5 - эндотелий капилляров; 6 - резорбционные вакуоли.

Окраска гематоксилином-эозином. Приближение: Zoom 17,5.

Объектив Plan C 40x/0.65 W0.17/FN22

Рис. 4. Фрагмент щитовидной железы крысы на 7-е сут наблюдения (метотрексат и имунофан): 1 - фолликулы щитовидной железы; 2 - тиро-циты; 3 - ядра тироцитов; 4 - коллоид; 5 - эндотелий капилляров.

Окраска гематоксилином-эозином. Приближение: Zoom 17,5.

Объектив Plan C 40x/0.65 W0.17/FN22

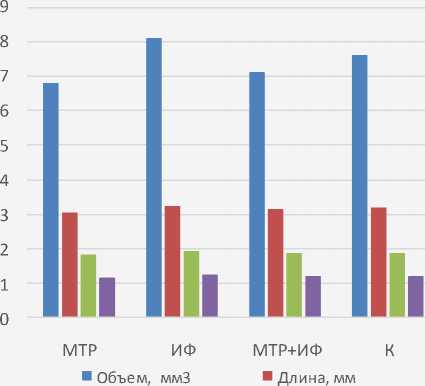

На 1 -е сут после коррекции действия метотрексата с помощью имунофана абсолютная масса щитовидной железы была незначительно меньше показателей контрольной группы - на 1,44 %, к 7-м сут динамика изменилась и данный параметр превысил показатели контрольной группы на 1,71 % (рис. 5). Сходные изменения претерпевали и линейные размеры долей щитовидной железы: длина правой доли на 1-е сут наблюдения стала меньше показателей контрольной груп- пы на 1,57 %, к 7-м сут превышала их на 1,8 %; ширина - на 1-е сут меньше на 1,67 %, на 7-е сут больше на 2,61 %; толщина - на 1-е сут меньше на 2,57 %, на 7-е сут больше на 2,05 % (рис. 6). На 1-е сут наблюдения объем щитовидной железы у животных, которым после метотрексата была введена терапевтическая доза имунофана, также уменьшился в сравнении с контрольной группой животных - на 6,28 %, но к 7-м сут превысил показатели контрольной группы на 6,08 %.

Рис. 5. Изменения органометрических показателей щитовидных желез крыс на 1-е сут наблюдения после применения метотрексата (МТР), имунофана (ИФ), коррекции иммуносупрессивного состояния иммуномодулятором (МТР+ИФ) и контрольной группы животных (К)

Рис. 6. Изменения органометрических показателей щитовидных желез крыс на 7-е сут наблюдения после применения метотрексата (МТР), имунофана (ИФ), коррекции иммуносупрессивного состояния иммуномодулятором (МТР+ИФ) и контрольной группы животных (К)

Полученные результаты коррелируют с данными литературы. Изменение морфост-руктуры щитовидной железы под действии-ем иммуносупрессивного препарата метотрексата сходно с изменениями, полученными Г.Ж. Бильжановой, И.В. Чекуровым и Т.Я. Вишенской (2016) в рамках исследования экспериментальной модели «Гипотиреоз-стресс»: было доказано, что изменения тиреоидного статуса взаимосвязаны с нарушениями механизмов адаптации организма при воздействии экстремальных факторов окружающей среды [14].

А.А. Антипов, А.А. Дельцов и Д.Н. Ура-заев (2014) в своем исследовании показали, что изменения органа, сходные с влиянием иммуномодулирующего препарата имунофа-на, наблюдались при воздействии йодсодержащих препаратов и проявлялись усилением функциональной активности щитовидной железы, которое реализуется последовательно синхронной активацией пролиферативных, гормонсинтетических и резорбтивных процессов [15]. Данный эффект применения имунофана можно объяснить его регуляторным действием на две защитные системы организма: иммунную и окислительно-восстановительную, – которое опосредуется его участием в механизмах инактивации свободнорадикальных и перекисных соединений, нормализацией пероксидации липидов и продукции медиаторов воспаления. Данные о схожем влиянии на периферические эндокринные железы при коррекции иммуносупрессивного состояния иммуномодулятором имеются в работе С.А. Кащенко и В.В. Ерохиной (2013), где приводится динамика основных морфометрических параметров белых крыс после введения им циклофосфана и имунофана: доказано, что имеется тесная связь между эндокринной и иммунной системами [16].

Выводы:

-

1. Введение метотрексата в дозировке 50 мкг по схеме белым беспородным крысам-самцам молодого возраста репродуктивного периода на ранних сроках наблюдения (1-е и 7-е сут) сопровождается выраженными изменениями как морфоструктуры, так и органометрических параметров щитовидной железы, что свидетельствует об активной реакции со стороны органа и угнетении его функции.

-

2. На 1-е и 7-е сут после введения иммуномодулятора наблюдаются изменения морфоструктуры щитовидной железы, указывающие на усиление ее функциональной ак-

- тивности. Статистически значимых отличий органометрических показателей по сравнению с данными контрольной группы не выявлено.

-

3. При коррекции иммуносупрессивного состояния иммуномодулятором на ранних сроках наблюдения (1-е и 7-е сут) отмечаются изменения морфоструктуры и органометрических параметров щитовидной железы, свидетельствующие о благоприятном влия-

- нии имунофана на морфофункциональное состояние органа и возможности коррекции эффекта от предшествующего применения цитостатического препарата.

В последующих публикациях планируется осветить динамику морфологических и органометрических изменений щитовидной железы крыс в условиях иммуносупрессии и иммуномодуляции на поздних сроках воздействия.

Список литературы Структурные и органометрические изменения щитовидной железы крыс в условиях иммуносупрессии и иммуномодуляции на ранних сроках воздействия

- Eisenbarth G.S. Immunoendocrinology: scientific and clinical aspects. Contemporary endocrinology. NY: Humana press; 2011. 345.

- Кащенко С.А., Семенчук С.Н. Влияние имунофана на органометрические параметры надпочечников лабораторных животных в эксперименте. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2018; 17 (1): 19-23.

- Насонов Е.Л. Метотрексат при ревматоидном артрите: новые факты и идеи. Научнопрактическая ревматология. 2015; 53 (4): 421-433.

- Яглова Н.В., Яглов В.В., Березов Т.Т. Проблемы экспериментального моделирования гипо- и гипертиреоидных состояний. Вестник РАМН. 2009; 3: 30-35.

- Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные: учебное пособие для биологических специальностей вузов. Киев: Вища школа; 1983. 383.

- Камилов Ф.Х., Ганеев Т.И., Козлов В.Н., Кузнецова Е.В., Максютов Р.Р. Выбор способа применения и дозы тиамазола для моделирования гипотиреоза у лабораторных крыс. Биомедицина. 2018; 1: 59-70.

- Fancy T., Gallagher T., Hornig J. Surgical anatomy of the thyroid and parathyroid glands. Otolaryngologic clinics of North America. 2010; 43: 221-227.

- Хмельницкий О.К. Гистологическая диагностика неопухолевых заболеваний щитовидной железы: пособие для врачей. СПб.: МАПО; 2000. 55.

- Mcglashan J.A. The thyroid gland: anatomy and physiology. Otorhinolatyngology, Head and Neck Syrgery. 7th Edition. London Hodder Arnold; 2008. 314.

- Алексеев Ю.Д., Савенкова Е.Н., Ефимов А.А., Ивахина С.А., Райкова К.А. К вопросу о синхронности возрастных изменений некоторых желез человека. Современные проблемы науки и образования. 2015; 1 (1): 1326-1332.

- Бессалова Е.Ю. Анатомия щитовидных желез белых крыс в норме и при парентеральном введении спинномозговой жидкости. Патологiя. 2011; 8 (3): 100-103.

- Смелова И.В., Головнева Е.С. Изучение морфофункциональных изменений фолликулов щитовидной железы крыс в норме и при гипотиреозе после воздействия среднеинтенсивного лазерного излучения. Вестник РГМУ. 2018; 3: 67-74.

- Здор В.В., Тихонов Я.Н. Иммунные и гистологические изменения в железах внутренней секреции при экспериментальном тиреотоксикозе и гипотиреозе. КЭТ. 2014; 1: 55-60.

- Бильжанова Г.Ж., Чекуров И.В., Вишневская Т.Я. Морфофункциональный профиль щитовидной железы самцов крыс Wistar в рамках экспериментальной модели «Гипотиреоз-стресс». Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016; 2: 58.

- Антипов А.А., Дельцов А.А., Уразаев Д.Н. Морфофункциональные изменения щитовидной железы у лабораторных животных под влиянием йодсодержащих препаратов. Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. 2014; 2: 11-13.

- Кащенко С.А., Ерохина В.В. Основные морфометрические параметры паращитовидных желез белых крыс после введения им циклофосфана и имунофана. Морфологiя. 2013; 7 (2): 53-56.