Структурные механизмы повышения порозности корковых пластинок длинных костей при чрескостном дистракционном остеосинтезе

Автор: Щудло Наталья Анатольевна, Щудло Михаил Моисеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В цифровых изображениях гистологических срезов, рентгенограмм, компьютерных томограмм и построенных по сериям томографических сканов 3D-реконструкций изучены корковые пластинки диафиза бедренных и берцовых костей 9 собак на этапах дистракционного чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации. В большеберцовых костях после флексионной остеоклазии на уровне дистракционного диастаза обнаружены остаточные деформации и очаги высокой порозности с активным ремоделированием, что не характерно для бедренных костей после остеотомии пилкой Джигли. Микротравматизация корковых пластинок при пластических деформациях рассматривается в качестве пускового механизма процесса репаративного ремоделирования.

Корковые пластинки, пластические деформации, микротравматизация, дистракционный чрескостный остеосинтез, репаративное ремоделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121602

IDR: 142121602

Текст научной статьи Структурные механизмы повышения порозности корковых пластинок длинных костей при чрескостном дистракционном остеосинтезе

Факт утраты костной массы корковыми пластинками при удлинениях конечности зарегистрирован методом двулучевой абсорбциометрии [8, 9], что дало основание связать дистракционный остеосинтез с остеопенией и остеопорозом от неупотребления “…the disuse osteoporosis normally associated with lengthening using an external fixator...” [15]. В специальных экспериментах иммобилизационный остеопороз достаточно подробно описан [22], однако при дистракционном остеосинтезе морфология этого про-

цесса и его отношение к характерным для костной ткани физиологическим адаптационным механизмам [12, 13] изучены недостаточно, хотя в настоящее время [17, 10] именно дисбаланс фаз цикла ремоделирования рассматривается как общая патофизиологическая основа всех разновидностей остеопороза.

Цель. Изучить рентгеноморфологические и па-тогистологические эквиваленты процессов резорбции компактного вещества корковых пластинок удлиняемых костей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прилежащие к дистракционному диастазу участки корковых пластинок удлиненных по Илизарову костей тазовых конечностей 9 взрослых беспородных собак на сроках конец дистракции и конец фиксации в цифровых изображениях рентгенограмм, серий компьютерных томограмм и соответствующих им серий поперечных гистологических срезов. Методы исследования: экспериментальный, рентгенологический, томографический, патогистологи-ческий, морфометрический, колориметрический, стереологический, трехмерной визуализации. Эксперименты – удлинение бедра (д. м. н. Н.А. Щудло, 5 опытов) и голени (д. м. н. С.А. Ерофеев, 4 опыта) выполнены с соблюдением всех предусмотренных соответствующими документами этических норм.

Названные группы опытов различались как топографически, так и по способу нарушения целостности соответствующих длинных костей: в первой группе осуществляли открытую поперечную остеотомию пилкой Джигли на уровне середины диафиза бедренной кости и остеосинтез аппаратом для лечения повреждений и заболеваний бедренной кости животных [7], а во второй – закрытую флексионную остеоклазию [1] в средней трети большеберцовой и остеотомию долотом у проксимального метафиза малоберцовой костей с чрескостным остеосинтезом аппаратом Илизарова (экспериментальная модель). Дистракцию с суточным темпом 0,75-1,0 мм и шагом не более 0,25 мм начинали через 3-5 суток после операции. Рентгенограммы тазовых конечно- стей в прямой и боковой проекциях выполняли до и после операции, перед началом дистракции и далее с одно-двухнедельным интервалом в течение всего эксперимента. Тотально весь снимок оцифровывали на АПК "ДиаМорф" (Москва) с разрешением 72 dpi (рис. 1-1).

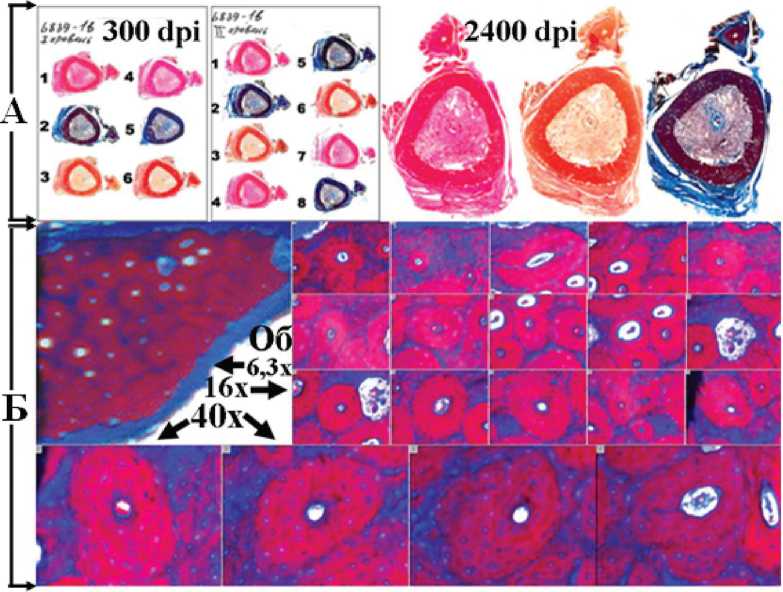

Увеличенные изображения зон дистракционного диастаза получали в проходящем свете с разрешением 1200 dpi (рис. 1-2) на планшетном сканере HP ScanJet C7710A со слайд-адаптером в режиме автоматического баланса белого. Компьютерную томографию (КТ) проводили прижизненно на этапах экспериментов с захватом всей зоны дистракционного диастаза и прилежащих к ней торцов фрагментов большеберцовой кости. Использовали минимально возможные шаг сканирования и толщину скана – по 1,0 мм (рис. 1-3). Для предотвращения неизбежно возникающих искажений томографических изображений деталями аппарата [18] перед каждым сеансом стальные резьбовые стержни заменяли рентгенпрозрачными [3], освобождая от «железа» зону сканирования. Изображения серий КТ трансформировали в IBM-совместимый формат с помощью Siemens MagicView и транспортировали по учрежденческой компьютерной сети. Содержащиеся в томографических сканах тени корковых пластинок вырезали для их трёхмерной визуализации в программе VT-3D фирмы VideoTest (Санкт-Петербург). Костный материал – диафизы в средней трети бедренной и берцовых костей голени – после формалиновой фиксации подвергали частичной (до готовности к проводке) декальцинации. Учитывая резко выраженную продольную анизоморфность объектов [14, 16, 20], в качестве их репрезентативных двумерных эквивалентов выбраны поперечные целлоидиновые срезы (рис. 1-4), изготовленные серийно с шагом 1,0 мм между соседними уровнями [4]. Срезы окрашивали по стандартным для костных биопсий методикам: гематоксилин Вейгерта – пикрофуксин по ван Гизону, гематоксилин Карацци – эозин и Массон-трихром [2] в прописи с анилиновым голубым и бибрихским алым. Цифровые изображения препаратов получали в широком диапазоне увеличений за счет использования соответствующего приборного парка: макро-микро уровень – на планшетном сканере HP ScanJet C7710A в проходящем свете в режиме автоматического баланса белого оцифровывали стекла целиком с разрешением 300 dpi и каждый срез по отдельности с разрешением 2400 dpi (рис. 2, А); микроуровень – нужные поля зрения оцифровывали с помощью аппаратно-программного комплекса “DiaMorph” (Москва), смонтированного на большом исследовательском фотомикроскопе "Opton" (Германия), при разных увеличениях (рис. 2, Б). Часть материала обработана по модифицированной телемедицинской технологии «электронного гистологического стекла» [19]. Все изображения сохраняли как графические файлы с расширением *.bmp и транспортировали по телекоммуникационным каналам связи, включая учрежденческую компьютерную сеть, для последующего исследования с использованием описательной гистологии, компьютерной морфометрии и стереологии, описательной, параметрической и непараметрической статистики, а также колориметрического анализа [5. 6].

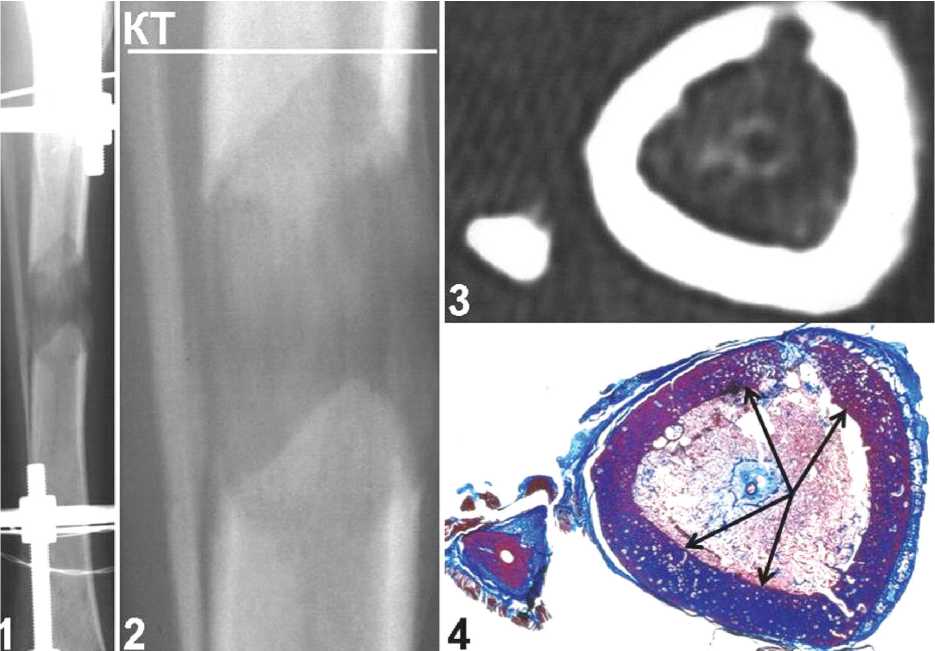

Рис. 1. Цифровые изображения рентгенограмм (1 – 72 dpi, 2 – 1200 dpi), компьютерной томограммы (3) на уровне линии КТ и целлоидинового среза (4) (Массон-трихром, 2400dpi). Стрелки – очаги повышенной порозности в корковой пластинке большеберцовой кости

Рис. 2. Цифровые полноцветные изображения патогистологических препаратов на разных уровнях увеличения

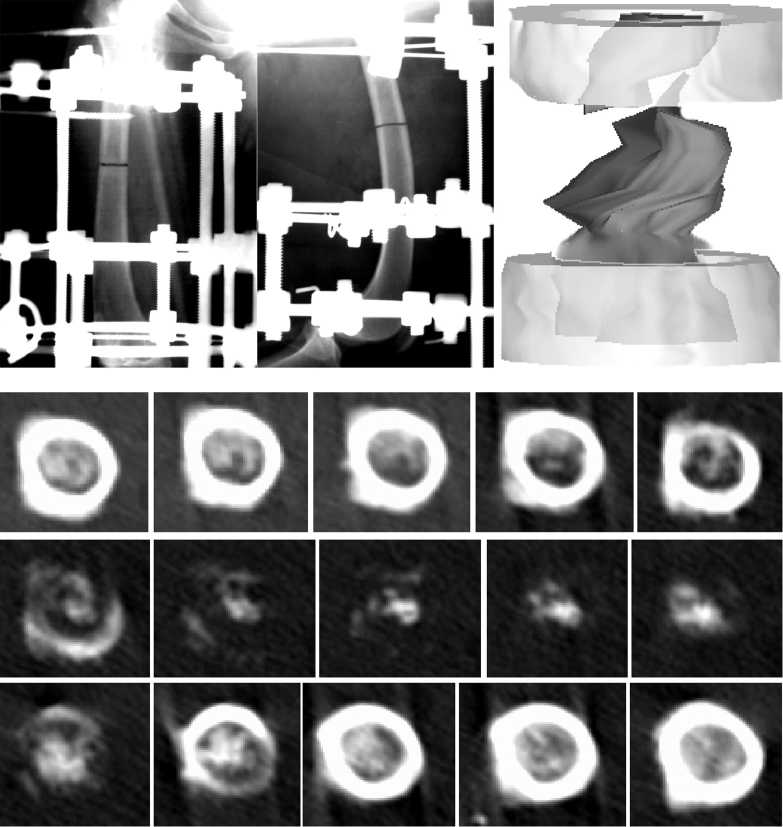

Рис. 3. Вверху: рентгенограммы бедренной кости в день операции, справа – трёхмерная реконструкция зоны дистракционного диастаза с торцами костных фрагментов по серии КТ (внизу, срок эксперимента 3 недели, дистракции – 14 дней в режиме 0,25 мм×3)

РЕЗУЛЬТАТЫ

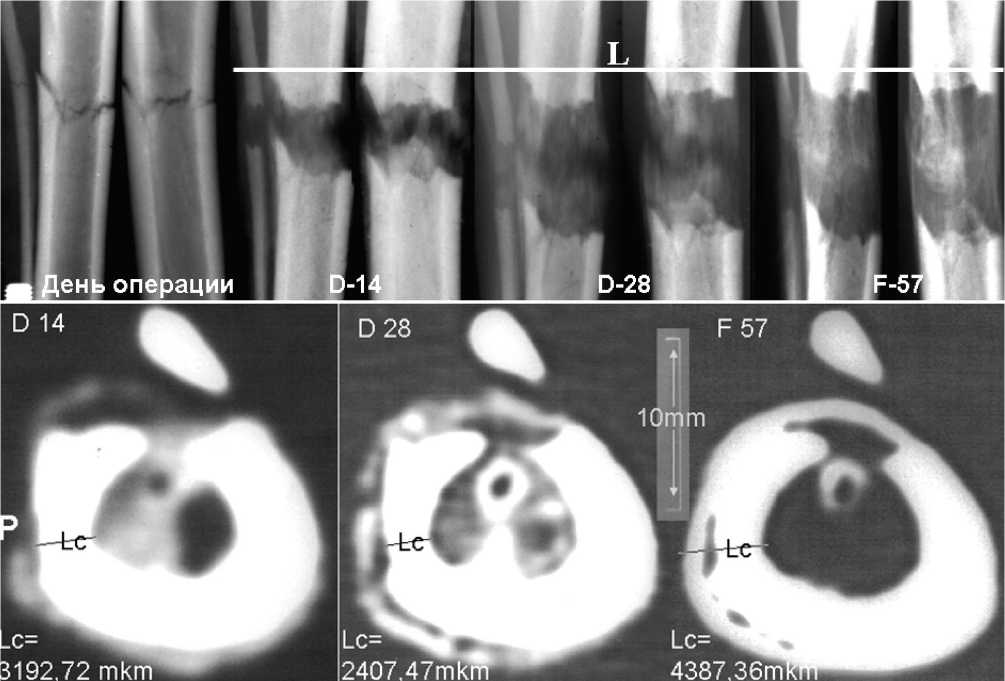

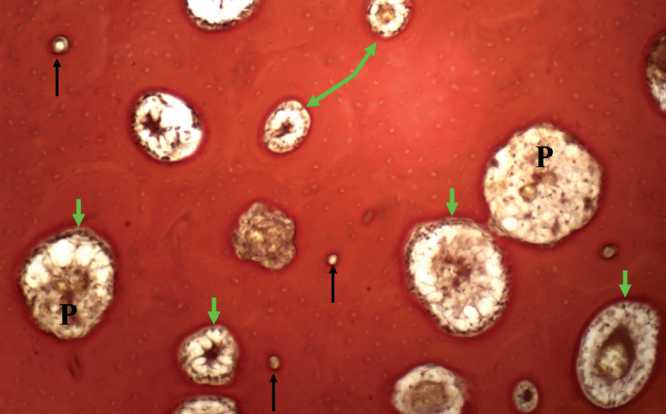

Изображения рентгенограмм, выполненных в стандартных проекциях, позволяли лишь приблизительно оценить результаты нарушения целостности исследуемых костей. Остеото-мия пилкой Джигли позволяла получить ровные края торцов костных фрагментов (см. рис. 3). Расположение плоскости излома при остеоклазии большеберцовых костей варьировало от косопродольного (см. рис. 1) до поперечного зигзагообразного (рис. 4); в части случаев происходил оскольчатый перелом. Детальные представления о характере излома дала лишь трёхмерная реконструкция по сериям поперечных томограмм. Компьютерные томограммы позволили также визуализировать и исследовать тесно связанные с корковыми пластинками очаги репаративного остеогенеза на уровне концов костных фрагментов, недоступные для изучения в рентгенограммах из-за эффекта Холмса (рис. 4). В частности, периваскулярный остеогенез в костномозговой полости, периостальное костеобразование с формированием костного мостика, перебрасывающегося над дистракционным диастазом, и, наконец, восстановление поверхностных слоёв временно истончённой корковой пластинки, повреждённой при флексионной остеоклазии (рис. 4, Lc). В целом объем костных структур на уровне концов фрагментов на аппаратных этапах остеосинте- за возрастал. В то же время в гистологических срезах костей голени к концу дистракции в корковых пластинках обнаружены микродефекты – поры (см. рис. 1-4). Они характеризуются овально-округлой формой и по величине сопоставимы с рядом расположенными остеонами (рис. 5). В малоберцовой и бедренной костях поры единичны, распределены случайно, их доля в общей площади среза корковой пластинки не превышает 3 %. В большеберцовой кости к этому же сроку отмечены очаги повышенной порозности в участках, граничащих с дистракционным диастазом, и на противоположной от него стороне. Объемная плотность пор в таких очагах ≈15 %, иногда – более 20 %, тогда как в остальных участках она колеблется на уровне 3-4 %. Все поры содержат в просвете кровеносные капилляры, окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью, а по периметру – выстилку из различных клеточных элементов. Чаще всего (более 80 %) на сроке 28 дней дистракции это остеобласты (рис. 5, зелёные стрелки) призматической формы Их базальные части погружены в секретируемый ими же остеоид. Иногда обнаруживается несколько более наружных пластинок остеона. Реже на этом сроке встречались поры на стадии реверсии процесса ремоделирования компактного вещества пластинчатой костной ткани.

Рис. 4. Этапные рентгенограммы и КТ на уровне линии L собаки № 1191: Lc – толщина корковой пластинки; P (Posterior) – дорзальная поверхность изображений

Рис. 5. Очаг повышенной порозности в поперечном срезе корковой пластинки диафиза большеберцовой кости на 28 день дистракции. Окраска по ван Гизону; об. - 10, ок. – 15×. Чёрные стрелки – каналы зрелых остеонов, Р – фаза ремоделирования и зелёные стрелки – фаза остеоногенеза процесса ремоделирования компактной кости

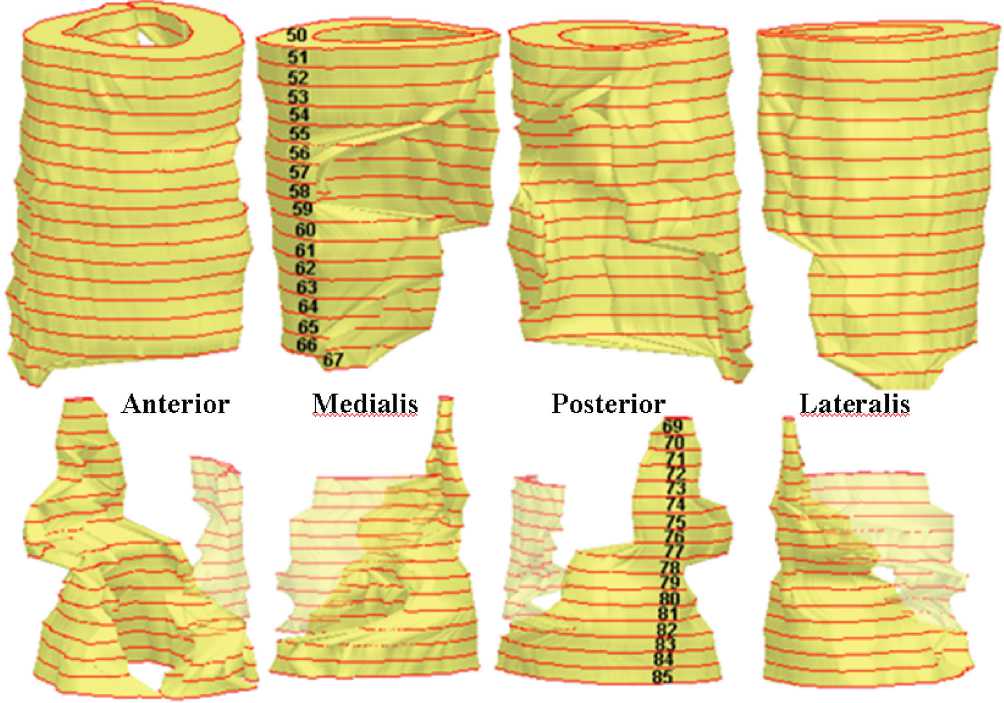

В конце периода фиксации в аналогичных участках корковых пластинок фрагментов большеберцовой кости преобладали поры меньшего размера (1/3-1/2 диаметра зрелых остеонов) со стенкой из 4-5 концентрических костных пластинок и выстилкой из остеобластов низкопризматической формы; слой остеоида в таких порах занимал лишь часть периметра. Встречались также картины более продвинутого остеоногенеза с бόльшим количеством пластинок и транформацией остеобластов в уплощенные выстилающие кость клетки. В компьютерных томограммах очаги повышенной порозности не определяются, но в построенных по сериям КТ 3D-реконструкциях обнаружены разнонаправленные остаточные деформации (рис. 6) корковых пластинок удлиняемой после флексионной остеоклазии большеберцовой кости. Эти деформации присутствуют уже на сроке 14 дней дистракции и не исчезают через 2 месяца фиксации. В то же время их не удалось найти в трёхмерных реконструкциях корковых пластинок удлиняемой после остеотомии пилкой Джигли бедренной кости (рис. 3, верхний ряд, справа).

Рис. 6. Остаточные деформации корковой пластинки фрагментов большеберцовой кости собаки № 1209 через 33 дня после флексионной остеоклазии. Четыре ракурса 3D-реконструкции по цифровым изображениям томографических сканов

ОБСУЖДЕНИЕ

Приведенные данные позволяют заключить, что в материнском кортикалисе удлиняемой большеберцовой кости имеет место остеокластическая резорбция матрикса с образованием резорбционных каналов, объемная плотность которых достаточна, чтобы говорить о наличии остеопении и даже остеопороза [21]. Быть может, это действительно "остеопороз от бездействия", как утверждали Little D.G. с соавторами (2001)? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сопоставили полученные результаты с описанием иммобилизационного остеопороза (табл. 1). Как видим, обнаруженные нами признаки резорбции компактной кости не совпадают с характеристиками иммобилизационного остеопороза; основное

отличие - отсутствие в наших наблюдениях дисбаланса между рассасыванием старой и образованием новой костной ткани, что характерно [11] для нормально протекающего ремоделирования.

Известно, что процесс ремоделирования развивается в участках компактного вещества кости, подвергшихся микротравматизации. Обнаруженные нами остаточные изменения формы корковых пластинок диафиза удлиняемых большеберцовых костей свидетельствуют, что изгиб вызывает не только макротравму - перелом, повреждения поверхностных слоев корковой пластинки, но и микротравмы прилежащих к перелому участков в результате их пластической деформации.

Таблица 1

|

Иммобилизационный остеопороз (Young D.R. et al. 1986) |

"Остеопороз" при дистракционном остеосинтезе (собственные данные) |

|

Losses of haversian bone were characterized by increased activa-tion with excessive depth of penetration of osteoclastic activity. Потери компактной пластинчатой кости характеризовались повышенной остеокластической активностью с чрезмерной глубиной проникновения. |

Морфологический эквивалент утраты костной массы корковыми пластинками удлиняемых костей – очаги интенсивного ремоделирования вблизи перелома – представлен резорбционными каналами остеокластического генеза. |

|

There was no apparent regulation of the size... При этом не было видимых признаков регулирования размеров… |

По размерам все резорбционные каналы сопоставимы с расположенными рядом зрелыми остеонами. |

|

and orientation of resorption cavities. и ориентации резорбционных полостей. |

Общая ориентация резорбционных каналов - продольная относительно оси диафиза. |

|

Rapid bone loss seen during 10 weeks of immobilization appeared to be due to unrestrained (необузданной) osteoclastic activity without controls and regulation. В течение 10 недель иммобилизации сохранялась быстрая потеря костной массы благодаря необузданной остеокластической деятельности без контроля и регулирования. |

За 4 недели дистракционного остеосинтеза стадия остеокластической резорбции завершилась переходом в стадию реверсии. |

|

The general pattern of loss persisted throughout 7 months of immobilization. Общая картина потери (кости) сохранялись на протяжении 7 месяцев иммобилизации. |

На сроке 28 дней дистракции резорбционные каналы в очагах повышенной порозности занимают до 25 % объема, а между очагами – всего 3-5 %. |

|

Osteoblastic activity appears to be suppressed. Остеобластическая активность выглядела подавленной. |

Высокая остеобластическая активность обнаружена уже к концу первого месяца дистракционного остеосинтеза, когда порядка 80 % резорбционных каналов выстланы остеобластами биосинтетического фенотипа, секретирующими остеоид. |

|

Clear-cut evidence of a formation phase in haversian bone was seen only after 2 months of reambulation. During this period osteoblasts accumulated within resorption cavities, and there was matrix apposition. Отчетливые признаки фазы формирования гаверсовых систем были обнаружены только через 2 месяца реабилитации (после иммобилизации). За этот период остеобласты и матрикс накапливались на поверхности резорбционных полостей. |

Отчетливые признаки новообразования гаверсовых систем – формирование первых пластинок будущих остеонов - обнаружены уже к исходу первого месяца дистракционного остоесинтеза. |

|

Within 6 months of recovery there was increased bone turnover, and resorption cavities with diameters of 500–1500 μm were filled partially with new bone. В течение 6 месяцев реабилитации (после иммобилизации) обновление (ремоделирование) интенсифицировалось, и резорбционные полости диаметром 500-1500 мкм частично были заполнены новообразованной костью. |

К концу третьего месяца (ДД-5; Д-28; Ф-60 дней) аппаратного этапа дистракционного остеосинтеза на месте резорбционных каналов сформированы новые остеоны. |

|

The mean wall thickness of new bone was 2 to 3 times larger than normal. Средняя толщина стенок (остеонов) новой кости была в 2-3 раза толще, чем обычно. |

Новообразованные остеоны по толщине стенки сопоставимы с рядом расположенными зрелыми остеонами. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ