Структурные особенности эклогитсодержащих комплексов севера Урала по гравимагнитным данным

Автор: Пономарева Т.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты комплексных петрофизических и геофизических исследований марункеуского и неркаюского комплексов севера Урала. Выполнена качественная интерпретация магнитного и гравитационного полей. Показано, что широкий диапазон изменения магнитных свойств пород эклогитсодержащих комплексов не всегда связан с напряженностью магнитного поля. Напротив, контрастное распределение плотности в изучаемых комплексах фиксируется в локальных аномалиях повышенной интенсивности в гравитационном поле и является главным источником информации о глубинном строении неркаюского и марункеуского комплексов. В статье большое внимание уделяется анализу локальных аномалий, оказывающих существенное влияние на характер аномального гравитационного поля. Выделенным локальным аномалиям верхней и средней земной коры соответствуют участки высокоплотных (более основных) пород неркаюского и марункеуского комплексов. Результаты качественной интерпретации гравитационного поля, сходство в расшифровке глубинных характеристик эклогитсодержащих комплексов по локальным аномалиям и установление связи их с картируемыми с поверхности объектами позволяют предположить единую глубинную природу образования неркаюского и марункеуского комплексов севера Урала.

Приполярный, полярный, урал, марункеуский, неркаюский, эклогитсодержащий, комплекс, глубинное строение, петрофизическая характеристика, удельная магнитная восприимчивость, плотность, геофизические поля

Короткий адрес: https://sciup.org/147246175

IDR: 147246175 | УДК: 550.83:552.016 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.25

Текст научной статьи Структурные особенности эклогитсодержащих комплексов севера Урала по гравимагнитным данным

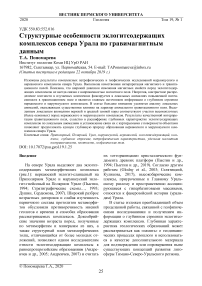

На севере Урала выделяют два эклогит-содержащих метаморфических комплекса (рис.1): неркаюский эклогит-сланцевый на Приполярном Урале и марункеуский экло-гит-гнейсовый на Полярном Урале (Пыстин, 1994; Стратиграфические схемы…, 1993; Душин, Сердюкова, 2007). Широкий разброс возрастных датировок и слабая изученность первичного состава протолитов метаморфи-тов обусловили противоречивость мнений геологов о времени и способах образования рассматриваемых комплексов. Докембрийские значения возраста пород, полученные по метаморфитам и минералам из них, а также структурный план метаморфических толщ, отличающийся от более молодых отложений, позволяют одним исследователям отнести эклогитсодержащие комплексы к раннепротерозойским образованиям (Андре-ичев и др., 2005; Андреичев, 2007) и считать их «отторженцами» кристаллического фундамента древних платформ (Пыстин и др., 1994; Пыстин и др., 2019). Согласно другим работам (Glodny et al., 2003; Селятицкий, Куликова, 2017), высокобарические комплексы, приуроченные к Главному Уральскому разлому и пространственно ассоциирующиеся с гипербазитовыми массивами, относятся к фанерозойской истории (урали-дам) Урала.

В статье изложен преобладающий объем проделанной работы, связанной с геофизическими исследованиями и получением информации о глубинном строении эклогитсо-держащих комплексов. Глубинная характеристика геологических образований может рассматриваться как «память» о геодинами-ческих процессах прошлого и использоваться в качестве дополнительного материала для подтверждения или опровержения ныне существующих концепций развития литосферы Тимано-Северо-Уральского региона.

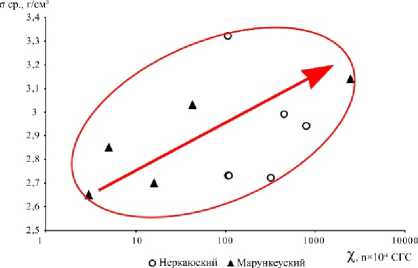

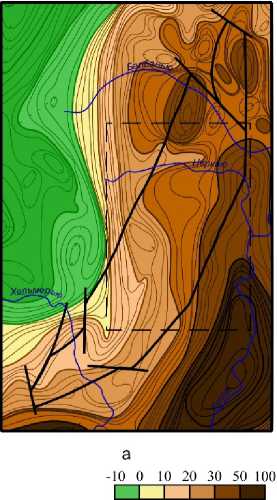

Рис. 1. Схема расположения структурно-вещественных комплексов севера Урала (Пыстин, 1994; Стратиграфические схемы…, 1993; Душин и др., 2007). Отдельно во фрагментах выделены марун-кеуский эклогит-гнейсовый (а) и неркаюский эклогит-сланцевый (б) комплексы в магнитном поле : I– III – петрофизические зоны: I – палеоконтинентальная, II – палеоокеаническая, III – палеоострово-дужная; 1 – верхнедокембрийско-палеозойские комплексы палеоконтинентального сектора севера Урала; 2 – нижнедокембрийские метаморфические образования; 3 – эклогитсодержащие комплексы; 4 – ультраосновные породы райизко-войкарского комплекса (О–S1); 5 – базиты кершорского и лагортинского комплексов (O3– S1); 6 – гранитоиды собского и конгорского комплексов (S2–D); 7 – вулканогенно-осадочные образования (O-D); 8 – мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 9 – Главный Уральский разлом (надвиг); 10 – границы структурно-вещественных комплексов; 11–12 – изолинии магнитного поля (∆Т)а: 11 – отрицательные, 12 – положительные.Названия докембрийских комплексов: Nk – неркаюский, Hd – хордьюский (PR?), Hm – хараматалоуский, Hb – харбейский, Ma – марункеуский, Mk – малыкский

При изучении глубинного положения комплексов в земной коре решались следующие петрофизические и геофизические задачи: измерение и обработка физических параметров пород; изучение зависимости физических свойств от вещественного состава и степени метаморфизма пород; исследование зависимостей между плотностью и магнитной восприимчивостью; проведение качественной интерпретации гравитационного поля: изучение характерных особенностей изменений физических полей, различающихся по знаку, интенсивности, простиранию и морфологии аномальных зон, пространственно связанных с изучаемыми комплексами; выделение и оконтуривание локальных аномалий или аномальных зон на различных глубинных срезах земной коры; установление связи локальных аномалий гравитационного поля с изучаемыми геологическими объектами.

Объект и методика комплексных исследований

При изучении глубинного строения неркаюского и марункеуского комплексов использован системный подход, который состоял из ряда последовательных, ранее отработанных, рабочих приемов. На первом этапе выполнялись многочисленные измерения плотности и магнитной восприимчивости магматических пород корового происхождения или многократно преобразованных мантийных пород, выведенных на земную поверхность. Данные о физических свойствах пород эклогитсодержащих комплексов севера Урала получены с образцов, собранных во время полевых геологических работ и любезно предоставленных научными сотрудниками Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, а также заимствованы из фондовых работ и научных публикаций (Пономарева, Пыстин, 2014, 2017). Авторские измерения проводились лабораторными методами. Плотность определялась из отношения веса образца породы к его объему. В свою очередь объем образца горной породы установлен из результатов гидростатического взвешивания и равен разности значений веса исследуемого образца породы в воздухе и в жидкости. Магнитные свойства пород также были получены в лабораторных условиях с измерительного прибора KAPPABRIDGE KLY-2 с высокой точностью (погрешность составляет 0.2–1%). Значения плотности и удельной магнитной восприимчивости анализировались совместно с оценкой степени изменчивости физических свойств в зависимости от вещественного состава пород, от характера и степени метаморфизма, что в свою очередь позволяло систематизировать их и представить в виде серии обобщенных таблиц.

Наибольший интерес при интерпретации геофизических полей представляют данные средних значений физических параметров. Для определения средних значений плотности по неркаюскому и марункеускому комплексам в работе использовался пространственно-статистический анализ, с помощью которого вначале были построены гистограммы распределения плотности однотипных пород по отдельным комплексам, а затем рассчитана средняя плотность по каждому исследуемому комплексу.

При интерпретации магнитного поля определялась степень влияния магнитных свойств пород на интенсивность магнитного поля (Карта аномального магнитного..., 2004). Качественная интерпретация гравитационного поля заключалась в построении и анализе карт-схем локальных аномалий, отражающих распределение гравитирующих объектов на различной глубине в земной коре. В основу расчета трансформированных карт положен метод послойного исключения аномальных составляющих из наблюденного гравитационного поля или метод геологической редукции (Маловичко, Тарунина, 1981). В процессе интерпретации геофизических полей учитывались интенсивность аномалий, форма, размеры, линейная направленность и глубинное размещение аномалеобразующих источников в земной коре.

Геологическое положение эклогитсодер-жащих комплексов севера Урала

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс находится в северо-восточной части Приполярного Урала (рис.1, a). Комплекс шириной 15 км заключен между двумя меридиональными глубинными разломами. На востоке породы неркаюского комплекса контактируют с габбро и ультраосновными породами Олыся-Мусюрского массива по Главному Уральскому разлому, а на западе комплекса установлен контакт вдоль Эреп-шорского разлома со слабометаморфизован-ными вулканогенно-осадочными отложениями керегшорского комплекса (RF2-3). Комплекс, сложенный эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными кристаллическими сланцами, представлен одноименным тектоническим блоком (Пыстин, 1994).

Марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс располагается в крайней северной (полярной) части Уральской складчатой области в пределах Харбейско-Марункеуского блок-антиклинория (рис. 1, б). Он находится к западу от Сыумкеуского гипербазитового массива, входящего в состав палеозойской офиолитовой ассоциации. На юге комплекс по Лонгот-Юганскому разлому глубокого заложения граничит с нижнепротерозойскими образованиями харбейского комплекса, на западе и северо-западе – с вулканогенноосадочными отложениями верхнего докембрия. На востоке комплекса выделяется узкая обрамляющая (в несколько сотен метров) полоса относительно слабометаморфизован-ных пород, идентичных по составу западным и северо-западным верхнедокембрийским вулканогенно-осадочным отложениям, отделяющая марункеуский комплекс от Сыум-кеуского массива. В составе комплекса выделяются собственно эклогиты, эклогитпо-добные породы и разнообразные метамор-фиты по ним: апоэклогитовые амфиболиты, гранат-глаукофановые и глаукофановые сланцы, а также гнейсы, кристаллические сланцы и другие метаморфические породы (Пыстин, 1994; Стратиграфические схемы…, 1993; Душин, Сердюкова, 2007).

Эклогитсодержащие комплексы севера Урала характеризуются линейным типом складчатости северо-западной направленности, высокобарическими условиями ранних этапов метаморфизма пород и отсутствием или слабым проявлением процессов гранитизации. Породы эклогитсодержащих комплексов многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися метаморфическими процессами. Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представлены линейными складками преимущественно западно-северо-западной ориентировки, поперечной генеральному простиранию уралид (Андреичев и др., 2005).

Петрофизические характеристики неркаюского и марункеуского эклогитсодержащих комплексов

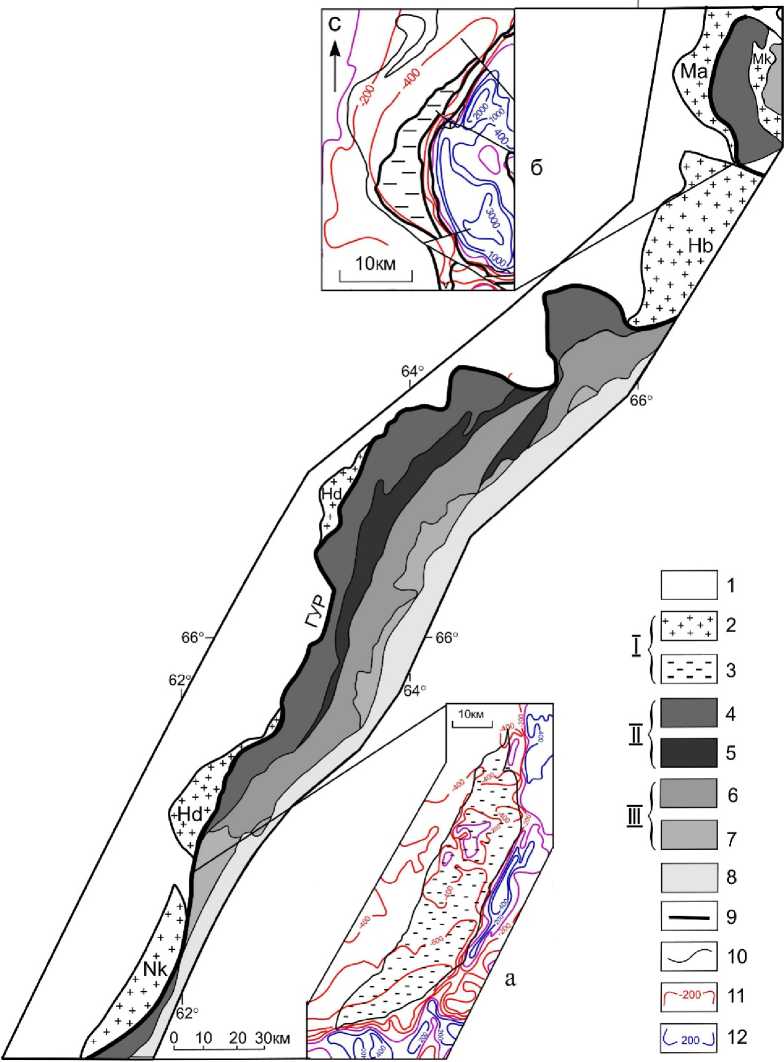

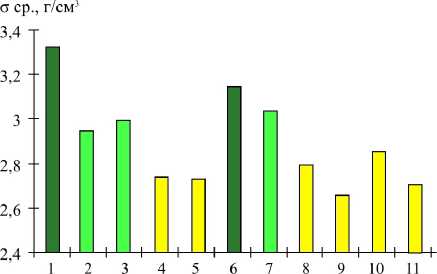

На этапе петрофизических исследований измерены физические свойства пород неркаюского (рис.1, a) и марункеуского (рис.1, б) комплексов. Полученные данные были использованы для построения гистограмм распределения плотности (рис. 2). Значения магнитной восприимчивости проанализированы, систематизированы и занесены в табл. 1 и 2, определена единая корреляционная связь между физическими свойствами (рис. 3) и найдены причины изменения физических свойств.

По анализу гистограмм распределения плотности пород видно (рис. 2), что средние значения плотности (σ ср ) пород неркаюского комплекса распределяются следующим образом: 3.32×103 кг/м3 – у эклогитов; 2.99×103 кг/м3 – гранатовых амфиболитов; 2.94×103 кг/м3 – у амфиболовых, эпидот-глаукофано-вых и альбит-эпидот-хлорит-актинолитовых сланцев; 2.73×103 кг/м3 – у мезократовых и лейкократовых кристаллических сланцев и 2.72×103 кг/м3 – у хлорит-мусковит-альбит-кварцевых сланцев (Пономарева, Пыстин, 2014; Пономарева и др., 2016).

Плотностные характеристики пород ма-рункеуского комплекса, представленные на гистограмме (рис. 2), имеют следующие средние значения: 3.18×103 кг/м3 – у метаперидотов; 3.07×103 кг/м3 – у габбро; 3.14×103 кг/м3 – у эклогитов; 3.03×103 кг/м3 – у амфиболитов; 2.68×103 кг/м3 – у плагиогнейсов и 2.85×103 кг/м3 – у мигматизированных пород и мигматитов (Пономарева, Пыстин, 2014; 2019).

Из анализа гистограмм распределения плотности вытекает общая для обоих комплексов зависимость плотности от основности пород.

Самыми высокими значениями плотности характеризуются породы ультраосновного и основного составов (метаперидотиты, мета-базиты, эклогиты, симплектит-эклогиты и амфиболиты).

Неркаюский эклогшп-амфиболит-гнейсовый комплекс

Марункеуский эклогит-амфиболит-гнейсовый комплекс

Рис. 2. Гистограммы плотности пород эклогит-содержащих комплексов севера Урала: 1 – эклогиты, эклогитподобные породы, 2 – амфиболо-вые, эпидот-глаукофановые и альбит-эпидот-хлорит-актинолитовые сланцы, 3 – эпидот-гранатовые амфиболиты, 4 – мезократовые и лейкократовые плагиогнейсы, 5 – хлорит-мусковит-альбит-кварцевые сланцы, 6 – эклогиты, 7 – амфиболиты, 8 – очковые гнейсы, 9 – амфиболитовые гнейсы, 10 – мигматиты, 11 – кварциты

Плотностные характеристики резко понижаются в местах, где породы подвержены процессам мигматизации (марункеуский комплекс), и на тех участках, где в разрезах преобладают плагиогнейсы (марункеуский комплекс) или кристаллические сланцы (неркаюский комплекс). Для решения геофизических задач были вычислены значения средней плотности. Так, для неркаюского эклогит-сланцевого комплекса σ ср составляет 2,96 ×103 кг/м3, а для марункеуского эклогит-гнейсового – 3.00×103 кг/м3.

Магнитные свойства пород эклогитсо-держащих комплексов имеют очень широкий спектр магнитной восприимчивости (табл. 1, 2). У эклогитов, амфиболитов и гранат-глаукофановых сланцев и других пород неркаюского комплекса удельная магнитная восприимчивость (χуд) варьирует в пределах от 18.85 до 95.45×10-8 м3/кг. У кристаллических сланцев χуд меняется в изучаемой выборке от 6.68 до 28.19×10-8 м3/кг; у актино-лит-хлорит-альбит-эпидотовых сланцев по амфиболитам и эклогитам χуд распределилась от 227.74 до 303.36×10-8 м3/кг, что в несколько десятков и сотен раз больше, чем у хлорит-мусковит-альбитовых сланцев по гнейсам, пределы значения χуд которых составляют 6.68–28.19 ×10-8 м3/кг (табл. 1).

Удельная магнитная восприимчивость марункеуского комплекса пород варьирует в более широких пределах (табл. 2). Наиболее магнитными являются метаперидотиты, у них значения χ уд рассредоточились в интервале от 290 до 1513×10-8 м3/кг. Наиболее высокое значение удельной магнитной восприимчивости отмечено у серпентинизирован-ного метаперидотита, содержащего вкрапления новообразованного магнетита. У остальных пород основного состава χ уд изменяется от 13.43 до 339.66×10-8 м3/кг. При этом интервал значений χ уд у неизмененных или слабо измененных первичных магматических пород – габброидов – составляет 95.45– 339.66×10-8 м3/кг. Метаморфические породы основного состава, представленные эклогитами и амфиболитами, характеризуются относительно небольшими вариациями χ уд – 13.43–28.49×10-8 м3/кг. При этом массивные апогаббровые эклогиты отличаются от исходных габбро низкой удельной магнитной восприимчивостью (13.99–17.49×10-8 м3/кг). Несколько выше этот показатель имеют полосчатые эклогиты (17.60–22.00×10-8 м3/кг). Значения удельной магнитной восприимчивости амфиболитов (13.43–22.56×10-8 м3/кг) перекрывают вариационные интервалы χ уд массивных и полосчатых эклогитов. Это может быть связано с тем, что в выборке присутствуют амфиболиты, образовавшиеся как по массивным (апогаббровым), так и по полосчатым (апобазальтовым) эклогитам. Породы кислого состава (плагиогнейсы и мигматиты) характеризуются наиболее низкими значениями χ уд , в пределах 6.56–15.97×10-8 м3/кг.

Результаты анализа магнитной восприимчивости пород неракаюского и марун-кеуского комплексов показали, что магнитные свойства пород при полиметаморфизме могут сильно меняться. Так, при эклоготиза-ции габбро удельная магнитная восприимчивость снижается на порядок. Гранитизация, как правило, также приводит к снижению магнитной восприимчивости. Процессы низкотемпературного диафтореза чаще всего сопровождаются повышением магнитной восприимчивости, это особенно характерно для ультраосновных пород. Напротив, при средне-высокотемпературном диафторезе важная корреляционная связь между маг-магнитная восприимчивость метаморфитов нитными и плотностными параметрами, практически не меняется, что мы видим при представленными в виде графика зависимо-сравнении χуд эклогитов и апоэклогитовых сти магнитной восприимчивости от плотно-амфиболитов (Уляшева и др., 2015). сти пород исследуемых комплексов (рис. 3).

При обработке материалов петрофизиче ских исследований была выявлена еще одна

Таблица 1. Магнитные свойства пород неркаюского комплекса

|

Номер пробы |

Породы |

Магнитная восприимчивость, х, пх10 -8 |

|

Основного состава |

||

|

Н-114-1 |

Метадолерит |

57.81 |

|

Н-145-2 |

Габбро-долерит |

95.45 |

|

Н-168-1 |

Метагаббро |

35.88 |

|

Н-138-1 |

Эклогиты |

39.72 |

|

Н-145-1 |

Эклогиты |

41.81 |

|

Н-145-3 |

Эклогиты |

38.18 |

|

Н-146-2 |

Эклогиты |

55.71 |

|

Н-146-3 |

Эклогиты |

63.04 |

|

Н-151-2 |

Эклогиты |

43.35 |

|

Н-207 |

Эклогиты |

70.02 |

|

Н-223 |

Эклогиты |

64.08 |

|

Н-138-1 |

Эклогиты |

39.72 |

|

Н-145-1 |

Эклогиты |

41.81 |

|

НК-18-1 |

Амфиболит |

60.52 |

|

НК-19 |

Амфиболит |

30.85 |

|

Н-102-1 |

Амфиболит |

40.16 |

|

Н-103-1 |

Амфиболит |

18.85 |

|

Н-105-1 |

Амфиболит |

34.57 |

|

Н-108-1 |

Амфиболит |

26.40 |

|

Н-108-2 |

Амфиболит |

46.03 |

|

Н-209 |

Амфиболит |

26.42 |

|

Н-214 |

Амфиболит |

46.55 |

|

Н-218 |

Амфиболит |

31.45 |

|

Н-61 |

Амфиболит |

34.82 |

|

Н-209 |

Амфиболит |

26.42 |

|

Н-214 |

Амфиболит |

46.55 |

|

Сланцы по амфиболитам и эклогитам |

||

|

Н-182-2 |

Актинолит-хлорит-альбит-эпидотовый сланец |

227.74 |

|

Н-182-3 |

Актинолит-хлорит-альбит-эпидотовый сланец |

240.85 |

|

Н-184-1 |

Актинолит-хлорит-альбит-эпидотовый сланец |

287.27 |

|

Н-185-1 |

Амфиболовый сланец |

303.36 |

|

Сланцы по гнейсам |

||

|

НК-14 |

Хлорит-мусковит альбитовый сланец |

19.19 |

|

НК-16 |

Кристаллический сланец |

19.53 |

|

НК-16-1 |

Кристаллический сланец |

12.48 |

|

НК-17 |

Кристаллический сланец |

15.64 |

|

НК-25 |

Кристаллический сланец |

28.19 |

|

Н-62 |

Кристаллический сланец |

6.86 |

Таблица 2. Магнитные свойства пород марункеуского комплекса

|

Номер пробы |

Породы |

Магнитная восприимчивость, χ, n×10 -8 |

|

Ультраосновного состава |

||

|

409-02 |

Метаперидотит |

290.00 |

|

409-01 |

Метаперидотит |

726.00 |

|

406-01 |

Метаперидотит |

1513.00 |

|

Основного состава |

||

|

404-01 |

Габбро |

188.32 |

|

505-01 |

Габбро |

95.45 |

|

505-10 |

Габбро |

339.66 |

|

404-03 |

Пироповый эклогит |

13.99 |

|

404-02 |

Пироповый эклогит |

16.42 |

|

404-04 |

Пироповый эклогит |

17.49 |

|

110-10 |

Альмандиновые эклогиты |

21.33 |

|

110-23 |

Альмандиновые эклогиты |

17.60 |

|

419-01 |

Альмандиновые эклогиты |

22.00 |

|

414-01 |

Альмандиновые эклогиты |

20.40 |

|

409-03 |

Апоэклогитовый амфиболит |

28.49 |

|

414-02 |

Амфиболит |

13.43 |

|

414-02 |

Амфиболит |

22.56 |

|

414-06 |

Амфиболит |

20.00 |

|

Кислого состава |

||

|

408-01 |

Биотит-полевошпатовый гнейс |

8.73 |

|

408-01 |

Биотит-мусковит-полевошпатовый гнейс |

7.56 |

|

408-02 |

Полевошпат-биотитовый гнейс |

10.89 |

|

408-03 |

Гранат-мусковит-полевошпатовый гнейс |

4.57 |

|

408-04 |

Кварц-полевошпат-биотит-мусковитовый гнейс |

9.10 |

|

414-07 |

Мусковит-кварц-полевошпатовый гнейс |

14.97 |

|

418-01 |

Мигматит |

6.56 |

|

418-02 |

Мигматит |

5.51 |

Рис. 3. Диаграмма зависимости удельной магнитной восприимчивости и плотности пород эклогитсодержащих комплексов

Прямолинейный график зависимости этих двух параметров показывает, что для высокоплотных пород характерны высокие значения удельной магнитной восприимчивости и, наоборот, породы с низкой плотностью практически немагнитны.

Характер и особенности геофизических полей неркаюского и марункеуского экло-гитсодержащих комплексов

На этапе качественной интерпретации геофизических полей важно было найти подтверждение выявленным при петрофизических исследованиях закономерностям изменения физических свойств пород, связанным с изменением состава пород, характера и степени метаморфизма, особенно низкотемпературного, и использовать их, потому что любые изменения в физических параметрах отражаются на повышении или понижении интенсивности аномалий гравитационного и магнитного полей.

Так, над неркаюским эклогит-сланцевым комплексом, породы которого имеют слабо-и среднемагнитные свойства, наблюдается отрицательное магнитное поле, напряженно- сти которого варьируют от минус 400 до минус 600 нТл (рис. 1, а). Только при детальных геолого-геофизических исследованиях можно выделить отдельные локальные положительные аномалии, оси которых имеют северо-западную ориентировку, совпадающую с генеральным простиранием структур неркаюского комплекса (Пыстин, 1994).

Слабомагнитные метаморфические породы (эклогиты, амфиболиты, плагиогнейсы, мигматиты) марункеуского комплекса также создают отрицательное магнитное поле. Магнитная аномалия, вытянутая в плане в север-северо-восточном направлении, имеет интенсивность до минус 500 нТл (рис.1, б). Основной вклад в север-северо-восточную ориентировку магнитных аномалий вносят зоны низкотемпературных диафторитов, образование которых связано с процессами формирования уралид. На восточной границе этой аномалии слабомагнитные породы марункеуского комплекса резко контрастируют с сильномагнитными породами гипер-базитового массива Сыумкеу.

Несмотря на то, что породы неркаюского и марункеуского комплексов имеют достаточно широкие пределы вариаций магнитной восприимчивости, они практически не повлияли на характеристику магнитного поля. Поэтому магнитная восприимчивость поли-метаморфических образований в изучаемых комплексах является наименее стабильной их характеристикой.

В отличие от магнитного поля, на аномалии которого влияют магнитные свойства пород верхней части разреза (первые километры) земной коры, гравитационное поле отражает суммарный эффект плотностных неоднородностей всех структурновещественных слоев земной коры и верхней мантии (рис. 4,а; 5,а).

о-12™ S1 И2 ^3 Н^ S5

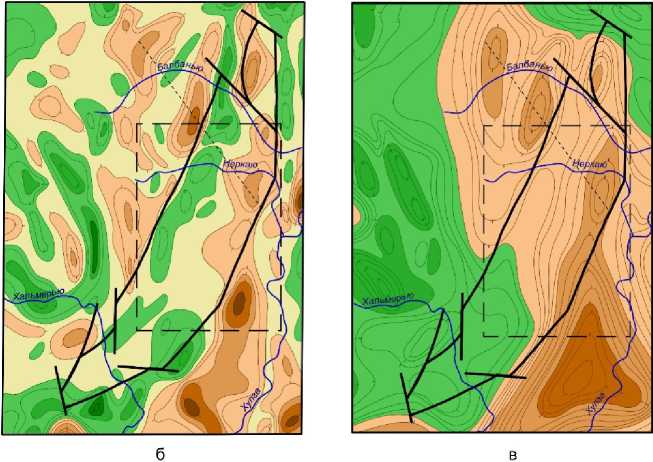

Рис. 4. Отображение неркаюского эклогит-сланцевого комплекса Приполярного Урала в гравитационном поле: а – карта аномального гравитационного поля (Сводная гравиметрическая…, 1974); б – карта локальных аномалий близповерхностного слоя верхней коры; в – карта локальных аномалий средней коры. 1–2 – аномалии: 1 – положительные; 2 – отрицательные; 3 – тектонические границы неркаюского комплекса и смещающие их разломы; 4 – центральная ось зоны локальных максимумов, связанных с высокоплотными источниками аномалий, расположенными в средней коре; 5 – границы геологической карты

Ряд исследователей считает, что наиболее высокоградиентная часть аномального гравитационного поля обусловлена источниками аномалий, расположенными до глубин

12–15, реже 20 км (Ананьева и др., 1983). На этапе качественной интерпретации гравитационного поля эти объекты и являются главным предметом нашего изучения.

Качественная интерпретация гравитационного поля заключалась в анализе локальных карт-срезов (Δg л ), отражающих распределение аномалеобразуюших источников на различных глубинных срезах земной коры (рис. 4,б, в; рис. 5,б, в), совместно с петрофизическими и геологическими данными.

Положительное аномальное гравитационное поле над неркаюским комплексом по конфигурации (форме и размерам) и интенсивности аномалий делит его на две части: северо-восточную и северо-западную (рис. 4, а). Северо-восточная (нижняя) часть комплекса состоит из изометричных интенсивных положительных аномалий Δgн в местах, где широко распространены породы основного состава (апоэклогитовые амфиболиты и продукты их низкотемпературного диафтореза). Для них характерны, как было отмечено выше, самые высокие значения плотности и неширокий диапазон их изменения. Югозападная часть комплекса характеризуется пониженными значениями поля силы тяжести, отсутствием аномалий и представлена параллельными изолиниями ∆gн, интенсивность которых уменьшается в юговосточном направлении. Преимущественно отрицательное аномальное поле силы тяжести отмечается над большинством участков распространения слюдистых кристаллических сланцев разного состава и низкотемпературных диафторитов по ним. Они, как правило, имеют значительно меньшие плотности и более широкий разброс их значений.

5 0 -40 30 20

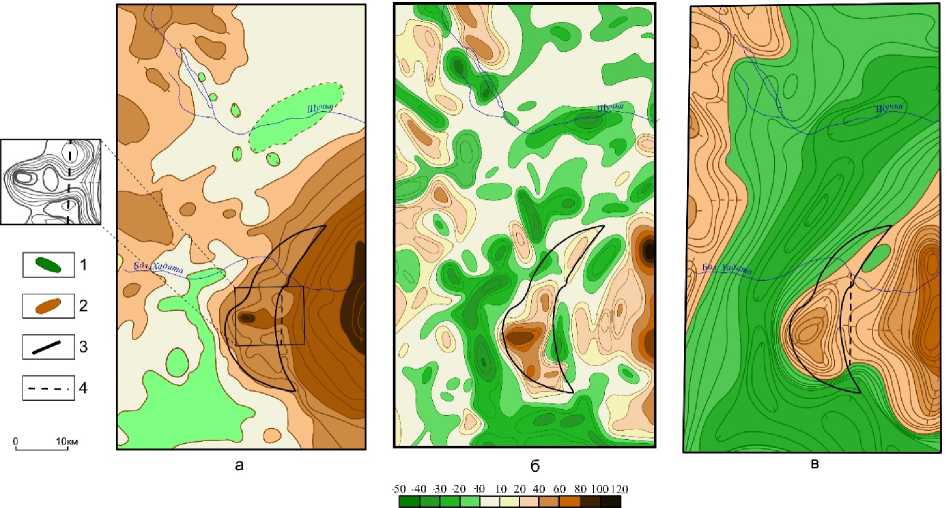

Рис. 5. Отображение марункеуского эклогит-гнейсового комплекса пород Полярного Урала в гравитационном поле: a – карта аномального гравитационного поля; б– карта локальных аномалий близповерхностного слоя верхней коры; в – карта локальных аномалий средней коры. 1–2 – аномалии: 1 – положительные; 2 – отрицательные; 3 – тектонические границы марункеуского комплекса и смещающие их разломы; 4 – ось перегиба изоаномал в Δg н

Резко меняют картину гравитационного поля трансформированные локальные поля (рис. 4,б, в). На карте локальных аномалий, которые дают представление о распределении аномалеообразующих объектов в близповерхностном слое земной коры (рис. 3,б), мы наблюдаем только северовосточную часть комплекса, а вся югозападная часть неркаюского комплекса относится к области пониженного и отрицатель- ного поля. Линейная отрицательная аномалия, вытянутая вдоль северо-западной границы, близкой к Эрепшорскому разлому, соотносится с местами активного проявления низкотемпературного диафтореза, который и является главной причиной разуплотнения пород (Пономарева и др., 2016).

Различия в плотностных свойствах пород, слагающих северо-восточную и югозападную части неркаюского комплекса, еще более отчетливо проявились в локальных полях, отражающих распределение источников аномалий в средней коре на глубине 12.5–20 км (рис. 4,в). На данной карте в северо-восточной части комплекса выделена серия линзовидных положительных локальных аномалий одинаковой интенсивности. Аномалии объединяются в линейно вытянутую зону, которая пересекает неркаюский комплекс и окончательно отделяет от него юго-западную часть. Выделенная аномальная зона имеет выраженную север-северо-западную направленность и, возможно, отражает структурно-вещественные неоднородности нижнедокембрийского основания и прослеживается, по крайней мере, до ГУР (Главный Уральский разлом). Сравнение рис. 4,а–в свидетельствует о взаимосвязи поверхностных структур неркаюского комплекса с локальными аномалиями самой верхней и средней частей земной коры.

Над марункеуским комплексом, как и над ультраосновными породами Сыум-Кеуского массива, расположенными восточнее, наблюдается положительная аномалия Δg н интенсивностью свыше 100 мГал, известная в литературе как Уральский супермаксимум. На западном крае этого максимума благодаря пережиму изолиний Δg н отделяется обособленная аномалия интенсивностью 70 мГал (рис. 5,а). В локальном поле, где сосредоточены источники аномалий от близпо-верхностного слоя земной коры, происходит разделение комплекса по интенсивности и характеру аномалий, как и в неркаюском комплексе, на южную и северо-восточную части (рис.5,б). Локальному максимуму в плане отвечают высокоплотные породы ма-рункеуского комплекса, представленные метаперидотитами, эклогитами и апоэклогито-выми амфиболитами, выходящие на земную поверхность в южной части марункеуского блока, соотносимого со Слюдяной горкой. Напротив, над северо-восточной частью ма-рункеуского комплекса отмечается слабоинтенсивные знакопеременные локальные аномалии, в плане которым соответствуют породы кислого состава: плагиогнейсы, гнейсы и продукты их мигматизации.

На уровне средней коры (рис. 5,в) в поле локальных аномалий наблюдается только «серпообразный» максимум, который схо- жим образом соотносится с породами повышенной плотности (основности), обнажающимися в южной части марункеуского комплекса. Отсутствие северо-восточной части в картине локального поля предполагает незначительную глубину залегания пород более кислого состава.

Заключение

В результате проведенных петрофизических и геолого-геофизических исследований глубинного строения эклогитсодержащих комплексов севера Урала можно сделать следующие выводы.

-

1. Существует единая прямая пропорциональная зависимость между плотностью и магнитной восприимчивостью. Так, для высокоплотностных пород эклогитсодержащих комплексов характерны высокие значения удельной магнитной восприимчивости (χ уд ) и, наоборот, породы с низкой плотностью практически немагнитны.

-

2. Латеральная дифференцированность значений удельной магнитной восприимчивости практически не влияет на напряженность магнитного поля над неркаюским и марункеуским комплексами. Напротив, аномальное гравитационное поле и его локальные трансформанты содержат в себе ценные сведения о распределении плотностных неоднородностей в верхней и средней земной коре.

-

3. Анализ гравитационного поля позволил установить в неркаюском и марун-кеуском комплексах единую закономерность, проявившуюся в их делении на две части: северо-восточную и юго-западную (неркаюский комплекс) или северную и южную (марункеуский комплекс).

-

4. Пространственные связи локальных аномалий гравитационного поля на уровне средней коры с самыми высокоплотными (более основными) участками неркаюского (северо-восточная часть) и марункеуского (южная часть) комплексов являются дополнительным важным признаком их, возможно, единой глубинной природы образования.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН №1518-5-17.

Список литературы Структурные особенности эклогитсодержащих комплексов севера Урала по гравимагнитным данным

- Андреичев В. Л., Родионов Н. В., Ронкин Ю.Л. U-Pb и Sm-Nd датирование эклогитов марункеуского блока Полярного Урала: новые данные // Метаморфизм, космические, экспериментальные и общие проблемы петрологии: матер. Международного (Х Всероссийского) петрографического совещания. 2005.Т.4. С. 17-19.

- Ананьева Е.М., Горонович Е.Б. и др. Методические рекомендации по интерпретации геофизических данных при крупномасштабном геологическом картировании. Свердловск: Уралгеология, 1983. 301 с.

- Андреичев В. Л., Ронкин Ю. Л., Серов П. А. и др. Новые ДАНные о докембрийском возрасте эклогитов Марункеу (Полярный Урал) // ДАН. 2007. Т. 413, № 4. С. 503-506.

- Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-42-I, II. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 340 с.

- Карта аномально магнитного поля (ΔТ)а России и прилегающих акваторий. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004.