Структурные особенности Марункеуского эклогит-гнейсового комплекса Полярного Урала по гравимагнитным данным

Автор: Пономарева Т.А., Пыстин А.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (290), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы физические свойства полиметаморфических образований марункеуского эклогит-гнейсового комплекса Полярного Урала. Выявлены закономерности распределения плотности и магнитной восприимчивости пород. Дана оценка степени влияния на физические свойства метаморфических пород их первичного минералогического состава и последующих минеральных преобразований при полиметаморфизме. Выполнена качественная интерпретация материалов магнитной и гравитационной съемок. Показано, что широкий спектр магнитных свойств пород марункеуского комплекса не обнаруживает отражения в магнитном поле, что связано с нивелирующей ролью полиметаморфизма. Установлено, что более стабильной петрофизической характеристикой, меньше зависящей от метаморфических преобразований пород, является их плотность. Она в основном определяется составом протолитов. Поэтому гравиметрические данные являются определяющими для установления структуры и особенностей глубинного строения марункеуского комплекса. На основе интерпретации гравиметрических материалов показано, что толщи, обогащенные высокоплотностными породами (метаперидотиты, эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты), погружаются на север и относятся к нижней части разреза марункеуского комплекса. Подтверждено представление о субширотном структурном плане марункеуского комплекса. Это является дополнительным аргументом в пользу отнесения рассматриваемого объекта к раннедокембрийским образованиям и его трактовки как тектонически перемещенного фрагмента нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид.

Полярный урал, марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс, глубинное строение, петрофизическая характеристика, удельная магнитная восприимчивость, плотностные неоднородности

Короткий адрес: https://sciup.org/149129358

IDR: 149129358 | УДК: 550.83:552.016 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-2-14-21

Текст научной статьи Структурные особенности Марункеуского эклогит-гнейсового комплекса Полярного Урала по гравимагнитным данным

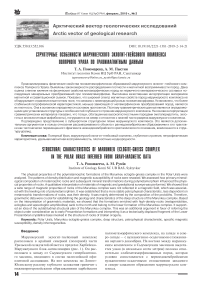

Марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс расположен в крайней северной (полярной) части Уральской складчатой области в пределах Харбейско-Марункеуского блок-антиклинория (рис. 1). Он расположен к западу от Сыумкеуского гипербазитово-го массива, входящего в состав палеозойской офиолитовой ассоциации. На юге комплекс по Лонгот-Юганскому разлому глубокого заложения граничит с нижнепротерозойскими образованиями харбейского 14

полиметаморфического комплекса, на западе и северо-западе — с вулканогенно-осадочными отложениями верхнего докембрия. На востоке между марункеу-ским комплексом и Сыумкеуским массивом выделяется узкая (в несколько сотен метров) полоска относительно слабометаморфизованных пород, которая условно сопоставляется с верхнедокембрийскими вулканогенно-осадочными отложениями западного и северо-западного обрамления марункеуского комплекса.

Ðèñ. 1. Геологическая карта Собского поперечного поднятия (Полярный Урал) (по [4] с дополнениями):

1 — архейско-нижнепротерозойские комплексы; 2 — верхнедокембрийские комплексы; 3 — вулканогенно-осадочные комплексы (Є3-P1) Лемвинской структурно-фациальной зоны; 4 — терригенно-карбонатные комплексы (Є3-C) Елецкой структурно-фациальной зоны; 5 — осадочно-вулканогенные комплексы (O3-S1) Щучьинской структурно-фациальной зоны; 6 — плитный комплекс (Mz); 7 — райизско-войкарский дунит-гац-бургитовый комплекс (O1—2?); 8 — кершорский габброидный комплекс (O3-S1); 9 — хоймпэйский габбро-плагиогранитный комплекс (S2); 10 — собский диорит-плагиогранитный комплекс (S2-D1); 11 — конгорский габбро-диоритовый комплекс (D3-C1); 12 — геологические границы: а — надвиговая граница Лемвинской и Елецкой структурно-фациальных зон, б — границы комплексов, свит; 13 — Главный Уральский глубинный разлом (надвиг); 14 — граница между двумя блоками марун-кеуского комплекса: юго-восточным «эклогитовым» и северозападным «амфиболитовым» по [5]; 15 — другие разломы: а — надвиги и взбросы, б — крутопадающие разломы.

Прямоугольником выделен район Слюдяной горки. Цифрами в кружках обозначены полиметаморфические комплексы: 1 — марункеуский эклогит-гнейсовый, 2 — харбейский гнейсомигматитовый, 3 — малыкский гранулит-метабазитовый

Fig. 1. Geological map of Sob’ transverse uplift (Polar Urals) (according to [4] with changes):

1 — Archean-Lower Proterozoic complexes; 2 — Upper Precambrian complexes; 3 — volcanic-sedimentary complexes (Є3—P1) Lemva structural-facies zone; 4 — terrigenous-carbonate complexes (Є3 — C) Elets structure-facies zone; 5 — sedimentary-volcanogenic complexes (O3-S1) Schuch’ya structural-facies zone; 6 — plate complex (Mz); 7 — Rayiz-Voykar dunite-harzburgite complex (O1—2?); 8 — Kershor gabbroid complex (O3-S1); 9 — Khoympey gabbro-plagio-granite complex (S2); 10 — Sob’ diorite-plagiogranite complex (S2-D1); 11 — Kongor gabbro-diorite complex (D3-C1); 12 — geological boundaries: a — thrust border between Lemva and Elets structural-facies zones, b — borders between complexes, suites; 13 — the Main Uralian deep fault (thrust); 14 — boundary between two blocks of the Marunkeu complex: southeastern «eclogite» and northwestern «amphibolite» according to [5]; 15 — other faults: a — thrusts and reverse faults, b — steeply dipping faults.

Rectangle highlights the area of Slyudyanaya Gorka. Numbers in circles are polimetamorphic complexes: 1 — Marunkeu eclogite-gneiss, 2 — Harbei gneiss-migmatitic, 3 — Malyk granulite-metabasitic

В схеме последнего Уральского межведомственного стратиграфического совещания [14] комплекс пород, который мы выделяем под названием «марун-кеуский», обозначен в ранге свиты в составе нижнепротерозойского харбейского метаморфического комплекса. В соответствии с упомянутой схемой ма-рункеуская свита занимает нижнее положение в разрезе комплекса и наращивается (снизу вверх): лап-таюганской (амфиболиты и гнейсы), ханмейхойской (амфиболиты, гнейсы, мраморы, кварциты) и парик-васьшорской (гнейсы, кристаллические сланцы и кварциты) свитами. Однако работами Э. Н. Сычевой и др. [15], В. И. Ленных [6], А. М. Пыстина [10] и других исследователей было показано, что породы разрозненных в пространстве метаморфических толщ, в составе которых существенную роль играют ме-табазиты лаптаюганской и ханмейхойской свит в Харбейском блоке, с одной стороны, и марункеуской свиты в Марункеуском блоке — с другой, сформировались в разных геодинамических обстановках, па-леоконтинентальных и палеоокеанических соответственно. Поэтому харбейский и марункеуский комплексы должны принадлежать разным тектоническим структурам. Подтверждением этой точки зрения являются данные Н. С. Уляшевой [3, 17], которая на основе анализа петрогеохимических особенностей ме-табазитов ханмейхойской свиты пришла к выводу, что их протолитами послужили базальты, сформировавшиеся в платформенных и окраинно-морских условиях, а в целом харбейский комплекс представляет собой фрагмент краевой части древней континентальной области. Петрохимическое подтверждение получил также тезис о палеоокеанической (островодужной) природе протолитов метаморфических пород марункеуского комплекса [18].

При проведении геологической съемки масштаба 1:200000 [4] в состав марункеуского комплекса (свиты, согласно авторам съемки) были включены только те толщи метаморфитов, в которых установлены находки эклогитов. Они занимают восточную и южную части Марункеуского блока (рис. 1). Залегающие в его северо-западной части амфиболиты, плагио-гнейсы, гнейсы и мигматиты по ним были отнесены к ханмейхойской свите. По нашему мнению, это неверно. Отсутствие эклогитов в северо-западной части Марункеуского блока связано с более интенсивным проявлением здесь процессов диафтореза (почти полным преобразованием эклогитов в амфиболиты), на что ранее указывал В. И. Ленных [6], выделяя в составе комплекса два блока: юго-восточный «эклогитовый» и северо-западный «амфиболитовый». Поэтому в нашем понимании марункеуский комплекс — это вся полоса полиметаморфических образований Марункеуского блока, прослеживающаяся к северо-северо-востоку от бассейна р. Логот-Юган до р. Бол. Щучья на расстоянии около 60 км при ширине 10—17 км.

Особенности геологического строения

В строении марункеуского комплекса участвуют эклогиты, симплектит-эклогиты и апоэклогито-вые амфиболиты в ассоциации с метаультрабазитами, а также плагиогнейсы и гнейсы, слюдистые кристаллические сланцы, плагиомигматиты и K-Na-мигматиты.

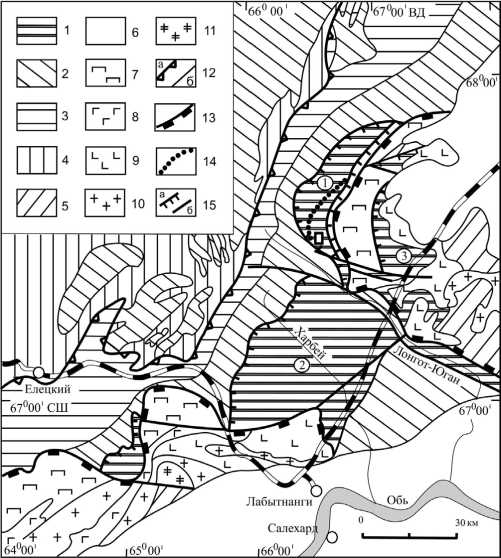

Наиболее хорошо комплекс обнажен в южной части хребта Марун-Кеу по руч. Марун-Шор, Няро-Шор, Няагар-Нео-Шор, а также на возвышенности Слюдяная горка. Схема геологического строения марункеуского комплекса в районе Слюдяной горки приведена на рис. 2. На рисунке видно, что эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты залегают в виде пластообразных и линзовидных интрузий, ориентированных согласно с простиранием вмещающих их плагиогнейсов. Небольшие высотки на относительно пологой Слюдяной горке сложены метаперидотитами (выс. Перидотитовая и выс. Рыжая) и апогаббровыми массивными эклогитами (выс. Коническая и небольшие высотки за северной границей схемы на рис. 2). Судя по тому, что апогаббровые эклогиты слагают конусообразные, изометричные в плане высотки, они, скорее всего, представлены небольшими интрузиями. Габбро имеют гипидиоморфно-зернистую, келифито-вую структуру. В апогаббровых эклогитах отмечаются реликты магматических структур, а также реликты исходных габброидов.

Преобладающие среди эклогитов полосчатые (гнейсовидные или сланцеватые) разности слагают пониженные участки Слюдяной горки, ее склоны и долины протекающих под горкой ручьев. Наряду с омфацитом и гранатом они содержат в своем составе кианит, роговую обманку, цоизит, слюды. Эти породы часто амфиболизированы и обнаруживают взаимопе-реходы с амфиболитами.

Судя по химическому составу, протолитами полосчатых эклогитов и амфиболитов послужили умеренно- и высокоглиноземистые натриевые и калие-во-натриевые базальты, андезитобазальты и андезиты нормальной щелочности. Плагиогнейсы и гнейсы образовались за счет средних и кислых магматических пород: известково-щелочных калиево-натрие-вых гранитов, гранодиоритов и диоритов нормального ряда. Химический состав пород, их геохимические особенности и соотношение в разрезах позволяет предполагать, что они сформировались на месте островодужных образований. Метаморфизованные плутонические породы мафит-ультрамафитового состава, представленные апогаббровыми эклогитами и метаперидотитами, представляют собой самостоятельный метаинтрузивный комплекс. Геохимические данные указывают на формирование этих пород в надсубдукционной обстановке, возможно с контаминацией континентального вещества, на что указывают повышенные содержания Ba, Sr и Rb [18].

Изучение метаморфизма показало, что эклогиты являются продуктами наиболее ранних эндогенных процессов преобразования пород марункеуско-го комплекса [9]. На высокобарические метаморфические парагенезисы накладываются более низкобарные и низкотемпературные минеральные ассоциации, и в целом смена парагенезисов в метабазитах (во времени) выглядит следующим образом: омфацит + гранат (метаморфизм эклогитовой фации) → омфацит + гранат + плагиоклаз + фенгит (высокобарическая метаморфическая дифференциация в связи с процессами плагиогранитизации и кислотного выщелачивания) → роговая обманка + гранат + плагиоклаз (диафторез амфиболитовой фации) → актинолит + хлорит + альбит (диафторез зеленосланцевой фации).

Ðèñ. 2. Геологическое строение района Слюдяной горки. Южная часть марункеуского комплекса (по [12]):

1 — метаультрабазиты; 2 — габбро, эклогитизированные габбро; 3 — эклогиты; 4 — амфиболизированные эклогиты, апоэклоги-товые амфиболиты; 5 — гранат-слюдяные гнейсы и кристаллические сланцы; 6 — кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы; 7 — гранитизированные породы; 8 — интенсивно кианитизи-рованные породы; 9 — разрывные нарушения: a — крутопадающие разломы, б — надвиги; 10 — элементы залегания контактов пород, полосчатости и сланцеватости; 11 — оси: а — антиклиналей, b — синклиналей

Fig. 2. Geological structure of the Slyudyanaya Gorka area. The southern part of the Marunkeu complex (according to [12])

1 — metaultramafic rocks; 2 — gabbro, eclogitizied gabbro; 3 — eclogites; 4 — amphibolitised eclogites, apoeclogitic amphibolites; 5 — garnet-mica gneisses and crystalline schists; 6 — quartz and quartzfeldspar veins; 7 — granitizied rocks; 8 — intense kianitizied rocks; 9 — faults: a — steeply dipping faults, b — thrusts; 10 — orientation of rocks, slaty and schistose; 11 — axes: a — anticline, b — syncline

При проведении структурных исследований установлено [12], что эклогиты участвуют в самых ранних этапах складчатости и подвержены всем последующим деформациям. Ранние складки представлены умеренно и сильно сжатыми формами. Шарниры этих складок полого погружаются на юго-восток, преимущественно по азимуту 120°. Складки второй генерации характеризуются асимметричным строением и крутопадающими шарнирами. Осевые поверхности этих складок простираются по азимуту 320—340°. Третий этап складчатости проявляется в ундуляции шарниров складок более ранних генераций и образовании сланцеватости и полосчатости северо-восточной ориентировки. То есть только поздние структурные элементы в породах этой части марункеуского комплекса конкордантны с уральскими структурами, а более ранние резко дискордантны с ними и в целом хорошо соотносятся с северо-западным структурным планом доуралид в северной части Уральской складчатой области.

Поскольку структуры ранних генераций (северозападной ориентировки) хорошо сохранились только на ограниченной территории хр. Марун-Кеу, примыкающей к Слюдяной горке, а их реконструкция на остальной площади распространения метаморфических образований при геолого-съемочных работах не проводилась, вопрос о корреляции и стратиграфической последовательности отдельных разрезов ма-рункеуского комплекса остается открытым. Условно к низам разреза относятся существенно метабазито-вые толщи с эклогитами и метаультрабазитами, которые распространены в юго-восточной части комплекса. А к верхней части разреза принадлежат толщи переслаивающихся амфиболитов и плагиогнейсов, которыми сложены западные и северо-западные части комплекса.

Степень геохронологического обоснования времени проявления эклогитового метаморфизма (судя по приведенным выше данным — наиболее раннего метаморфического события в марункеуском комплексе) остается невысокой. Среди имеющихся датировок преобладают значения в интервале 352— 366 млн лет [19, 20], которые, скорее всего, указывают на время одного из поздних этапов метаморфического преобразования эклогитов [2], связанного, например, с их эксгумацией [12]. Максимальные значения возраста пород, определенные путем K-Ar- и Pb-Pb-датирования минералов из эклогитов, составляют 1.70; 1. 56; 1.54 млрд лет [16]. Cопоставимые цифры (1.68 ± 0.07, 1.61 ± 0.07, 1.54 ± 0.15, 1.54 ± 0.14 млрд лет) получены на основе Rb-Sr- и Sm-Nd-изохронных систем по породе в целом и по метаморфогенным породообразующим минералам из эклогитов [2]. Кроме того, для циркона из этих же пород получен конкор-дантный U-Pb-возраст, равный 1.86 млрд лет [1]. Эти данные дают основание считать, что высокобарический метаморфизм в породах марункеуского комплекса проявился в раннедокембрийское время, более чем 1.86 млрд лет назад. Приведенная датировка является верхним ограничением времени формирования протолитов полиметаморфических образований марункеуского комплекса. Вопрос о нижней возрастной границе образования протолитов пока остается открытым. Можно лишь предположительно ограничить его ранним протерозоем и таким образом признать наиболее обоснованной точку зрения о принадлежности рассматриваемого комплекса к нижнепротерозойским образованиям [14].

Методика исследований

Для установления особенностей глубинного строения марункеуского комплекса использован системный подход, который состоял из ряда последовательных, ранее отработанных приемов. На первом этапе выполнялись петрофизические исследования, в результате которых были получены данные о физических параметрах пород и выявлены корреляционные связи между физическими свойствами. Это позволи- ло оценить степень влияния на физические свойства метаморфических пород, которыми сложен марунке-уский комплекс, их первичного минералогического состава и последующих минеральных преобразований при полиметаморфизме.

Для анализа магнитного поля использовался метод аналогии при широком использовании петрофизических и геологических данных. Наше внимание прежде всего было направлено на изучение влияния магнитных свойств пород, на интенсивность магнитного поля геологических объектов, расположенных в верхнем слое земной коры (первые километры).

С помощью качественной интерпретации гравитационного поля решались следующие задачи:

-

— построение карт локальных аномалий, полученных в результате трансформации гравитационного поля, отражающих распределение аномалеобразую-щих источников на различной глубине в земной коре. В основу расчета трансформированных карт положен метод геологической редукции [7], т. е. послойного исключения аномальных составляющих из наблюденного гравитационного поля масштаба 1:1000000 [13].

-

— установление связи локальных аномалий гравитационного поля с особенностями строения марун-кеуского комплекса. При этом учитывались интенсивность аномалий, форма, размеры, линейная направленность и глубинное размещение их в земной коре.

Результаты и обсуждение

При анализе физических параметров пород ма-рункеуского комплекса основное внимание уделялось плотности ( о ) и удельной магнитной восприимчивости ( % ). При этом наряду с вновь полученными данными использовалась выборка из многочисленных геолого-геофизических рукописных отчетов и опубликованных материалов, приведенных в нашей более ранней публикации [8].

По петрофизическим характеристикам марунке-уский комплекс относится к сильно дифференцированному типу разреза [8], что хорошо коррелируется с его геологическим строением. Нижняя часть ма-рункеуского комплекса характеризуется преимущественным распространением в ее составе эклогитов и в значительно меньшей степени амфиболитов, плаги-огнейсов и мигматитов. Характерной особенностью этой части разреза является присутствие метаультрабазитов. Верхняя часть разреза представлена переслаивающимися пачками амфиболитов и плагиогнейсов, иногда с преобладанием плагиогнейсов. Эклогитовые парагенезисы в метабазитах встречаются только в реликтах, метаультрабазиты отсутствуют. Породы часто мигматизированы.

Плотностные характеристики пород комплекса следующие: метаперидотиты имеют о ср = 3.18 x 10 3 кг/м3, габбро — о ср= 3.07 x 10 3 кг/м3, эклогиты — о ср = = 3.14 x 10 3 кг/м3, амфиболиты — о ср = 3.03 x 10 3 кг/м3, плагиогнейсы — о ср= 2.68 x 10 3 кг/м3, мигматизиро-ванные породы и мигматиты — о ср = 2.85 x 10 3 кг/м31.

Таким образом, средняя плотность пород марун-кеуского комплекса, учитывая, что в его составе преобладают метабазиты (эклогиты, симплектит-эклоги-ты и амфиболиты), превышает 3.00 х 10 3 кг/м3. В то же время этот показатель резко понижается до (2.85— 2.68) х 10 3 кг/м3 в тех участках, где породы подвержены процессам мигматизации или в разрезе преобладают плагиогнейсы. Дефицит плотности измененных пород составляет 0.15 х 10 3 кг/м3.

Удельная магнитная восприимчивость пород в данном комплексе варьирует в широких пределах (см. таблицу). Наиболее магнитными являются метаперидотиты, значения %уд которых варьируют в интервале от 1513 до 290 х 10-8 м3/кг. Наиболее высокое значение удельной магнитной восприимчивости обнаруживает серпентинизированный образец метаперидотита, содержащий вкрапления новообразованного магнетита. Удельная магнитная восприимчивость основных пород изменяется от 340 до 13.43 х 10-8 м3/кг. При этом интервал значений худ неизмененных или слабоизмененных первичных магматических пород — габброидов ((340—95) х 10-8 м3/кг) перекрывается с интервалом значений %уд метаперидотитов, что является дополнительным подтверждением принадлежности этих образований к одной плутонической серии [18]. Метаморфические породы основного состава, пред- ставленные эклогитами и амфиболитами, характеризуются относительно небольшими вариациями Худ: (28—13) х 10-8 м3/кг. При этом массивные апо-габбровые эклогиты отличаются от исходных габбро низкой удельной магнитной восприимчивостью ((17—14) х 10-8 м3/кг). Несколько выше этот показатель имеют полосчатые эклогиты ((22—17) х 10-8 м3/кг). Значения удельной магнитной восприимчивости амфиболитов ((28—13) х 10-8 м3/кг) перекрывают вариационные интервалы %уд массивных и полосчатых эклогитов. Это может быть связано с тем, что в выборке присутствуют амфиболиты, образовавшиеся как по массивным (апогаббровым), так и по полосчатым (апобазальтовым) эклогитам. Для пород кислого состава, плагиогнейсов и мигматитов характерны наиболее низкие значения %уд, укладывающиеся в интервал (15—6) х 10-8 м3/кг.

Из приведенных данных, с учетом результатов ранее выполненных исследований [8] видно, что наиболее отчетливо породы марункеуского комплекса севера дифференцированы по плотности. Их плотностные свойства, очевидно, определяются в первую очередь составом протолитов. Среди пород, слагающих рассматриваемый комплекс, повышенную плотность относительно протолитов могут иметь только эклогиты, богатые гранатом — породообразующим ми-

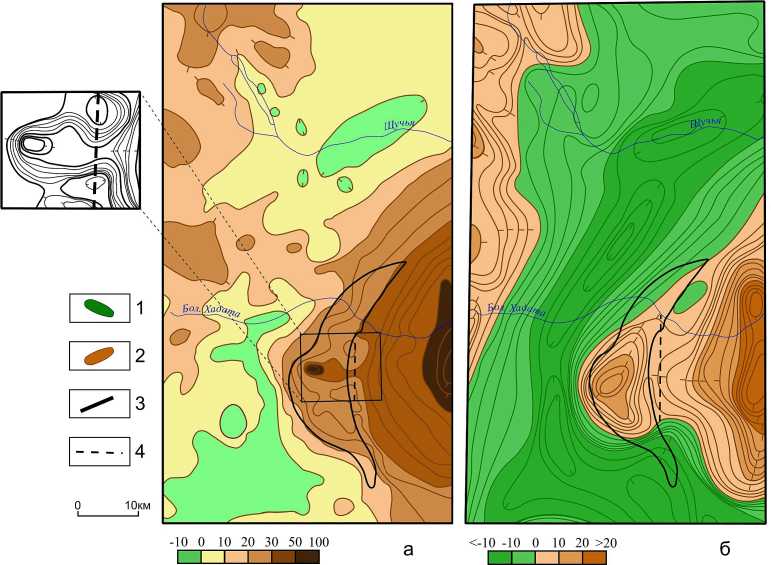

Магнитные свойства пород марункеуского комплекса Magnetic features of rocks of Marunkeyusky complex

|

№ n/n |

Номер образца Sample No. |

Название пород Rocks |

Удельная магнитная восприимчивость ( % ) м3/кг Specific magnetic susceptibility m3/kg |

|

Породы ультраосновного состава / Ultrabasic rocks |

|||

|

1 |

409-02 |

Метаперидотит / Metaperidotite |

290.00 х 10-8 |

|

2 |

409-01 |

Метаперидотит / Metaperidotite |

726.00 х 10-8 |

|

3 |

406-01 |

Метаперидотит / Metaperidotite |

1513.00 х 10-8 |

|

Породы основного состава / Basic rocks |

|||

|

4 |

404-01 |

Габбро / Gabbro |

188.32 х 10-8 |

|

5 |

505-01 |

Габбро / Gabbro |

95.45 х 10-8 |

|

6 |

505-10 |

Габбро / Gabbro |

339.66 х 10-8 |

|

7 |

404-03 |

Массивный эклогит / Massive eclogite |

13.99 х 10 - 8 |

|

8 |

404-02 |

Массивный эклогит / Massive eclogite |

16.42 х 10-8 |

|

9 |

404-04 |

Массивный эклогит / Massive eclogite |

17.49 х 10-8 |

|

10 |

110-10 |

Полосчатый эклогит / Massive eclogite |

21.33 х 10-8 |

|

11 |

110-23 |

Полосчатый эклогит / Massive eclogite |

17.60 х 10-8 |

|

12 |

419-01 |

Полосчатый эклогит Massive eclogite |

22.00 х 10-8 |

|

13 |

414-01 |

Полосчатый эклогит Massive eclogite |

20.40 х 10-8 |

|

14 |

409-03 |

Амфиболит / Amphibolite |

28.49 х 10 - 8 |

|

15 |

414-02 |

Амфиболит / Amphibolite |

13.43 х 10-8 |

|

16 |

414-02 |

Амфиболит / Amphibolite |

22.56 х 10-8 |

|

17 |

414-06 |

Амфиболит / Amphibolite |

20.00 х 10-8 |

|

Породы кислого состава / Acid rocks |

|||

|

18 |

408-01 |

Биотитовый плагиогнейс / Biotite plagiogneiss |

8.73 х 10-8 |

|

19 |

408-01 |

Биотит-мусковитовый плагиогнейс / Biotite-muscovite plagiogneiss |

7.56 х 10-8 |

|

20 |

408-02 |

Биотитовый плагиогнейс / Biotite plagiogneiss |

10.89 х 10-8 |

|

21 |

408-03 |

Гранат-мусковитовый гнейс / Garnet-vuscovite gneiss |

4.57 х 10-8 |

|

22 |

408-04 |

Биотит-мусковитовый гнейс / Biotite-muscovite gneiss |

9.10 х 10 - 8 |

|

23 |

414-07 |

Мусковитовый гнейс / Muscovite gneiss |

14.97 х 10-8 |

|

24 |

418-01 |

Мигматит / Migmatite |

6.56 х 10-8 |

Примечание. Образцы пород из коллекции лаборатории региональной геологии ИГ Коми НЦ УрО РАН.

Note. Rock samples from the collection of the laboratory of regional geology, IG Komi SC UB RAS.

нералом, имеющим аномально высокую плотность. Наложенные локальные процессы (гранитизация, диафторез и др.) могут привести к некоторому снижению плотности пород.

Магнитная восприимчивость полиметаморфиче-ских образований является менее стабильной их характеристикой. Магнитные свойства пород при полиметаморфизме могут сильно изменяться. Так, при эклогитизации габбро удельная магнитная восприимчивость снижается на порядок. Гранитизация, как правило, также приводит к снижению магнитной восприимчивости. Процессы низкотемпературного диафтореза чаще всего сопровождаются повышением магнитной восприимчивости, особенно это характерно для ультраосновных пород. Напротив, при средне-и высокотемпературном диафторезе магнитная восприимчивость метаморфитов может практически не изменяться, что мы видим при сравнении χуд. эклогитов и апоэклогитовых амфиболитов. Влияние метаморфических процессов, особенно низкотемпературных, на магнитные свойства пород находит отражение в физических полях. В целом слабомагнитные метаморфические породы (эклогиты, амфиболиты, плаги-огнейсы, мигматиты) создают над марункеуским комплексом отрицательное магнитное поле. Магнитная аномалия, вытянутая в плане в северо-северо-восточном направлении, имеет интенсивность до минус 400 нТл [4, 5]. Основной вклад в северо-северо-восточную ориентировку магнитных аномалий вносят зоны низкотемпературных диафторитов, образование которых связано с процессами формирования уралид. На восточной границе этой аномалии слабомагнитные породы марункеуского комплекса резко контрастируют с сильномагнитными породами гипербазито-вого массива Сыум-Кеу, создавая магнитные аномалии интенсивностью свыше 2000 нТл [4, 5].

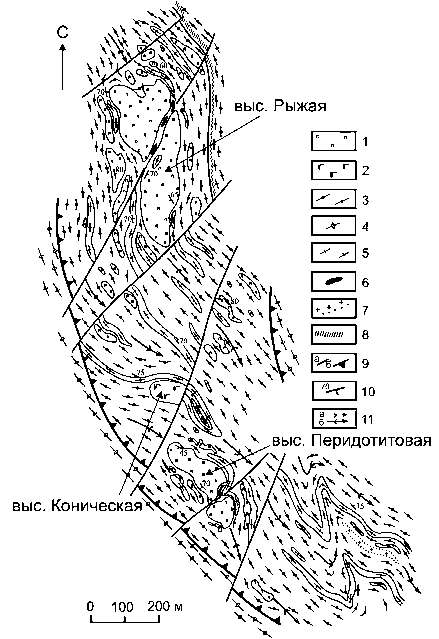

На карте аномалий гравитационного поля (рис. 3, а) марункеуский комплекс расположен на западной периферии так называемого Уральского супермаксимума интенсивностью свыше 100 мГал, наличие которого обусловлено в основном базит-ги-пербазитовыми массивами уральской офиолитовой ассоциации, обнажающимися в зоне Главного Уральского разлома. Марункеуский комплекс расположен в области пониженного (относительно супермаксимума) гравитационного поля, характеризующегося наличием локальных аномалий. Фрагмент рисунка приведен на врезке, демонстрирующей наличие локального максимума широтной ориентировки. Конфигурация этого максимума подтверждает геологические данные о субширотном структурном плане марункеуского комплекса, а его пространственное положение — об ошибочности отнесения метаморфических толщ западной части Марункеуского блока к ханмейхойской свите. Центральная часть этого максимума интенсивностью 70 мГал, несомненно, связана с высокоплотными породами, которые на данной широте доминируют в разрезе рассматриваемого ком-

Ðèñ. 3. Отображение марункеуского эклогит-гнейсового комплекса в гравитационном поле:

а — карта аномального гравитационного поля (отдельно выделен фрагмент положительной аномалии над марункеуским комплексом) [13]; b — карта локальных аномалий средней коры. 1—2 — аномалии: 1 — положительные; 2 — отрицательные; 3 — границы марункеуского комплекса; 4 — линия «пережима» изоаномал

Fig. 3. Representation of Marunkeu eclogite-gneiss complex in the gravitational field:

A — map of the anomalous gravitational field (fragment of positive anomaly over the Marunkeu complex is shown separately) [13]; b — map of local anomalies of the middle crust. 1—2 — anomalies: 1 — positive; 2 — negative; 3 — the boundaries of the Marunkeu complex;

4 — position of «pinch» of contour lines

плекса. На поверхности вещественный ансамбль наиболее высокоплотных пород (метаперидотиты, эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты) обнажен в южной части Марункеуского блока, примыкающего к Слюдяной горке. Из этого можно сделать предположение, что толщи, обогащенные высокоплотными породами, погружаются на север и относятся к низам разреза марункеуского комплекса. Этот тезис находит подтверждение при построении карты, отражающей распределение аномалеобразующих источников на уровне средней коры (рис. 3, б): высокоинтенсивные аномалии в контурах марункеуского комплекса тяготеют к ее южной половине и отсутствуют в северной части, где в разрезе существенная роль принадлежит кислым породам — плагиогнейсам, гнейсам — и продуктам их мигматизации.

Выводы

Широкий спектр магнитных свойств пород ма-рункеуского комплекса не обнаруживает отражения в магнитном поле, что связано с нивелирующей ролью полиметаморфизма. Метаморфизм пород в целом привел к снижению их удельной магнитной восприимчивости, поэтому над марункеуским комплексом наблюдается отрицательное аномальное магнитное поле. Северо-северо-восточная ориентировка магнитных аномалий определяется наличием относительно высокомагнитных пород в зонах низкотемпературных диафторитов, образование которых связано с процессами формирования уралид.

Более стабильной петрофизической характеристикой, меньше зависящей от метаморфических преобразований пород, является их плотность. Она в основном определяется составом протолитов. Среди пород, слагающих рассматриваемый комплекс, повышенную плотность относительно протолитов могут иметь только эклогиты. К некоторому снижению плотности пород могут привести наложенные локальные процессы, такие как гранитизация и диафторез.

Гравиметрические данные являются определяющими для установления структуры и особенностей глубинного строения. На основе интерпретации гравиметрических материалов показано, что толщи ма-рункеуского комплекса, обогащенные высокоплотными породами (метаперидотиты, эклогиты и апоэ-клогитовые амфиболиты), погружаются на север и относятся к низам разреза марункеуского комплекса. Подтверждено представление о субширотном структурном плане марункеуского комплекса, что является дополнительным аргументом в пользу отнесения этого объекта к раннедокембрийским образованиям [12] и его трактовки как тектонически перемещенного фрагмента нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-17.

Список литературы Структурные особенности Марункеуского эклогит-гнейсового комплекса Полярного Урала по гравимагнитным данным

- Андреичев В. Л., Родионов Н. В., Ронкин Ю. Л. U-Pb- и Sm-Nd-датирование эклогитов Марункеуского блока Полярного Урала: новые данные // Метаморфизм, космические, экспериментальные и общие проблемы петрологии: Материалы Международного (Х Всероссийского) петрографического совещания. Том 4. Апатиты: Изд-во Кол. НЦ РАН, 2005. С. 17-19.

- Андреичев В. Л., Ронкин Ю. Л., Серов П. А. и др. Новые данные о докембрийском возрасте эклогитов Марун-Кеу (Полярный Урал) // Докл. РАН. 2007. Т. 413. № 4. С. 503-506.

- Глубинное строение Тимано-Североуральского региона / Отв. редактор А. М. Пыстин. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 261 с.

- Душин В. А., Сердюкова О. П., Малюгин А. А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Листы Q-42-I, II. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2007. 340 с.

- Карта аномально магнитного поля (DТ)а России и прилегающих акваторий. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004 г.