Структурные типы целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

Автор: Мальцева Алла Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются структурные типы целевых полипредикативных конструкций (монофинитные и бифинитные, союзные и бессоюзные) в трех языках чукотско-корякской семьи - чукотском, корякском и алюторском, генетически близкородственных, но обладающих различным социолингвистическим статусом. Путем прослеживания динамики частотности разных типов целевых конструкций доказывается, что различные результаты системных изменений обусловлены прежде всего экстралингвистическими факторами: степенью сохранности языка, типом политики нормирования, проведенной в отношении языка, условиями его функционирования. Все эти факторы, уникальные для каждого языка, действуют на фоне общего влияния русского языка, которое проявляется в развитии союзной связи.

Чукотско-корякские языки, синтаксис, полипредикативная конструкция, целевая конструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14737749

IDR: 14737749 | УДК: 811.551+81'367.335.2

Текст научной статьи Структурные типы целевых полипредикативных конструкций в чукотско-корякских языках

По выражаемой семантике целевые полипредикативные конструкции (ППК) в чукотско-корякских языках делятся на собственно целевые (‘чтобы’), отрицательно-целевые (‘чтобы не’) и ППК целевой коррекции (‘не для того, чтобы’).

В данной статье будут рассмотрены собственно целевые конструкции, составляющие ядро целевых ППК. В главной предикативной единице (ГПЕ) собственно целевых конструкций выражено активное действие, направленное на достижение предполагаемого и желательного события, обозначенного в зависимой предикативной единице (ЗПЕ), которого субъект стремиться достичь и которое намерен контролировать.

Целью статьи является описание изменений в системах собственно целевых конструкций трех чукотско-корякских языков (чукотского, корякского и алюторского) от начала их фиксации (конец XIX в.) до настоящего времени.

Чукотско-корякские языки распространены на крайнем северо-востоке Евразии (п-ов Чукотка, северная часть п-ва Камчатка). Важными типологическими свойствами этих языков являются двусторонняя агглютинация, возможность инкорпорации, субъектно-объектное спряжение, эргативность, свободный порядок слов (преимущественно AVP / SV).

По данным Переписи 2002 г. 49 % из 15 767 чукчей владеют чукотским языком. Чукотский язык не имеет выраженного деления на диалекты, сохраняет и развивает письменность, появившуюся в 1930-е гг., и литературную традицию, которая зародилась в середине XX в.

Таблица 1

|

Период |

Язык |

|||||

|

чукотский |

корякский (чавчувенский диалект) |

алюторский (северо-восточный диалект) |

||||

|

Довоенный |

Опубликованные фольклорные тексты |

ок. 30 000 |

Оригинальные произведения К. Кеккетына. |

ок. 21 000 |

Фольклор (архив С. Н. Стебницко-го) |

ок. 10 000 |

|

Послевоенный |

Опубликованные фольклорные тексты |

ок. 43 000 |

– |

– |

Фольклор (архив И. С. Вдовина) |

ок. 55 000 |

|

Современный |

Опубликованные фольклорные тексты |

ок. 33 000 |

Опубликованные фольклорные тексты |

ок. 11 000 |

Опубликованные фольклорные тексты |

ок. 16 000 |

|

Экспедиционные материалы автора |

ок. 5 000 |

Экспедиционные материалы автора |

ок. 130 000 |

|||

|

Газетные публикации |

ок. 23 000 |

Оригинальное произведение К. Килпалина |

ок. 5 000 |

|||

|

Общий объем современных текстов |

ок. 39 000 |

Общий объем современных текстов |

ок. 151 000 |

|||

Оригинальные тексты на чукотско-корякских языках по периодам (объем в количестве словоупотреблений)

Коряки (8 743 чел.) делятся на две группы: чавчувены (кочевые коряки) – ок. 5,7 тыс. и нымыланы ((полу)оседлые коряки) – ок. 3 тыс.

На корякском языке, имеющем три диалекта, говорят ок. 2 тыс. чел. (ок. 30–35 % этнической группы чавчувенов). Литературная традиция, созданная в 1930-е гг., после Великой Отечественной войны прервалась, в настоящее время в письменной форме корякский язык используется только в публикациях, выходящих на национальных страницах газеты «Народовластие», издаваемой в Корякском АО.

На алюторском языке, имеющем четыре диалекта 1, говорят от 300 до 500 чел. (ок. 10 % этнической группы нымыланов). Этот язык является бесписьменным, никогда не нормировался, так как считался диалектом корякского языка.

Основным методом исследования является выявление частотности употребления различных типов целевых конструкций по релевантным в социолингвистическом отношении временным срезам: довоенный период (конец XIX в. – 1940-е гг.); послевоенный период (1950-е – 1960-е гг.); современный период (с 1970-х гг. по настоящее время). Материал был собран методом сплошной выборки из корпуса оригинальных текстов на трех языках (табл. 1).

Структурные типы целевых ППК

В чукотско-корякских языках имеются два типа собственно целевых ППК: монофинитные и бифинитные.

Предикаты ЗПЕ как монофинитных, так и бифинитных целевых конструкций могут иметь различную морфологическую форму (табл. 2).

Форма предиката ЗПЕ в целевых ППК

Таблица 2

|

Структурные типы |

Язык |

||

|

чукотский |

корякский |

алюторский |

|

|

Монофинитные |

|||

|

Tv=NMLZ.loc=DAT |

+ |

+ |

+ |

|

Tv=NMLZ.loc=EQU |

+ |

+ |

|

|

Tv=NMLZ.loc=LAT |

+ |

+ |

|

|

Tv=NMLZ.obj=ABS |

+ |

||

|

Tv=CVLOC |

+ |

+ |

+ |

|

Tv=CVEQU |

+ |

||

|

Tv=CVCOM |

+ |

||

|

Tv=CVLAT |

+ |

||

|

Tv=CVINSTR |

+ |

||

|

только=DES=Tv=CVINSTR |

+ |

||

|

только=CVDAT |

+ |

||

|

красивый=Tv=CVDAT |

+ |

||

|

Tv=PrP=// |

+ |

+ |

|

|

Tv=REL=// |

+ |

||

|

ADV |

+ |

+ |

|

|

NUM |

+ |

||

|

Бифинитные |

|||

|

Tv=OPT=// |

+ |

+ |

+ |

|

Tv=CON=// |

+ |

+ |

+ |

|

Tv=POT=// |

+ |

+ |

+ |

|

Tv=IND=// |

+ |

+ |

|

Монофинитные целевые ППК. Наиболее частотны в роли зависимых предикатов монофи-нитных целевых ППК специализированные инфинитные формы деепричастного типа, кон-вербы, восходящие к формам дательного, направительного и назначительного падежей отглагольных существительных с деривационным суффиксом =нв ‘место’. Эти формы были выделены исследователями в отдельный разряд инфинитных форм – супин [Жукова, 1972. С. 259; Скорик, 1977. С. 138; Кибрик и др., 2000. С. 229; Нагаяма, 2003. С. 115–116].

-

(1) ал., с.-в., кич. (Тэумав’ ви^энвэу} [инаниули].

təņmaw viʕə=nv=əŋ ina=niŋl=i именно умереть=NMLZ.loc=DAT 1sgP=бросить=2sg+PFV

‘Именно умирать ты меня бросил.’

-

(2) кор. ...[уэг’эуэв’] (уав’тэуэнвэтэу}. (Жукова 1988: текст 11, предл. 71)2

-

2.O PT=отправляться женщина=VBLZ=NMLZ.loc=LAT

qə=heqew ŋaw=təŋə=nv=etəŋ

‘...отправляйся жениться.’

-

(3) чук.... [к’ымэйн’эт тан’амгымыкагты] {ронво}... (Беликов 1979: 133)

-

qə= mejŋ=et taŋ=am=ɣəm=əka=ɣtə ro=nw=o

-

2.O PT=большой=VBLZ красивый=только=я=OBL=LAT съесть=NMLZ.loc=EQU

‘Вырастай только для меня, (чтобы я тебя) съел.’

Из неспециализированных конвербов во всех языках чаще других в текстах встречается полифункциональный конверб, восходящий к падежной форме локатива, в грамматиках чукотско-корякских языков описываемый как инфинитив [Жукова, 1972. С. 258; Скорик, 1977. С. 135–138; Кибрик и др., 2000. С. 228; Нагаяма, 2003. С. 115]. В целевых ППК он используется как самостоятельно, так и в сочетании с целевым союзом.

-

(4) ал., с.-в., кич [аккав’и əтгина {ӄораӈтак} натумгатəткəна]. [Жукова 1988: текст 52, предл. 55]

akka=wwi ətɣ=ina qora=ŋta=k сын=ABS.pl они.OBL=POSS.nsg олень=VBLZ.пойти за=CVLOC na=tumɣ=atə=tk=əna

LowA=друг=VBLZ=IPFV=3nsgP

‘Сыновей своих берут с собой пасти оленей.’

-

(5) ал., с.-в., выв. {То ӄинаӄ ʔэпатык}, {ӄинаӄ аӄлатка}, [нуралаӈ алваӈ инʔа

мынəннəӈыртəлӄивла]. (Вдовин 1955: тетр. 5, с. 87)

to qinaq ep=at=ək и чтобы закрыть=VBLZ=CVLOC nuralaŋ alvaŋ inʔa скорее по-другому быстро

qinaq a=qlat=ka чтобы CVNEG=нуждаться= CVNEG mən=ənnə=ŋərtə=lqiv=la

1nsgS=рыба=VBLZ.добыть=INCH=PL

‘И чтобы делать запоры, чтобы не нуждаться, быстрее, по-другому, рано мы начинаем рыбачить.’

Имеются также примеры с малоупотребительными в целевых ППК конвербами, восходящими к формам других косвенных падежей (датива, латива, инструменталиса, комитатива и экватива), в том числе в комбинациях с деривационными показателями дезидератива и огра-ничительности. В «Грамматике чукотского языка» конверб с циркумфиксом эмрэ= – =ӈэ (пример 7) описывается как целевое деепричастие, выражающее целенаправленность как качественную характеристику главного действия [Скорик, 1977. С. 164–166].

-

(6) ал., с.-в., кич. [auwáwi {ewágilinu} Íklεa]. (Стебницкий 1928: тетр. 1, с. 118)

awwav=i əlwa=ɣili=nu ikļʔa пойти=3sgS+PFV дикий олень=VBLZ.добывать=CVEQU pers

‘Пошел на охоту на диких оленей Икля.’

-

(7) чук. [Ынкам ынкэната нэнамн’ылёйгым] {эмрэйгуленн’э}. (Тынэтэгын 1940: 18)

-

ənk ʔam ən=kena=ta n=ena=mŋəɬo=jɣəm

-

и он=REL=INSTR IPF=AP=спросить=3sgS

em=re=jɣuɬen=ŋ=e только=DES=узнать=DES=CVINSTR

‘Вот поэтому я и спрашивал, чтобы узнать.’

Кроме конвербов, в монофинитных целевых ППК в качестве предиката ЗПЕ в отдельных случаях встречаются спрягаемые формы причастий настоящего времени, релятивные прилагательные, наречия и числительные.

(8) ал., с.-в., выв. [Ваӆа пəкавнин тəʕаcапӈəк] {тəкалӈиӈтатəлʔəн}.

|

vaļa pers |

pəkav=nin tə=ʕasap=ŋ=ək не мочь=3sgA+3sgP DES=догнать=DES=CVLOC |

-

tə=k alŋi=ŋtatə=lʔ=ənCAUS=развилка=VBLZ=PrP=3sgS

‘Не смог Валю догнать, чтобы разорвать.’

Причастия настоящего времени в чукотско-корякских языках часто номинализуются и выполняют актантные функции. В приведенном примере, однако, иллюстрируется именно функция предиката в целевой ЗПЕ (‘чтобы разорвать’), так как причастие употреблено в форме 3-го лица ед. числа, а в роли агенса при переходном глаголе (‘разрывающий’) оно должно быть оформлено эргативным падежом.

Следующий пример демонстрирует использование наречия в качестве предиката зависимой части целевой ППК.

-

(9) кор. [Эвви ваняво ан’ан’ъякэнау накунпын’нау], {тит ныкычвиэу} ... (Кеккетын 1939: 5)

hewwi waņav=o aŋaŋja=kena=w нарочно слово=ABS.pl петь=REL.nsg=PL na=ku=npə=ŋ=na=w tit nə=kəčvi=hew

LowA=PRES=ставить=PFV=3nsgP=PL чтобы QUAL=веcелый=ADV

‘Нарочно (сами) слова песен подставляют, чтобы весело (было)...’

Бифинитные целевые ППК. В бифинитных целевых ППК предикатами ЗПЕ являются спрягаемые формы косвенных наклонений (оптатив, конъюнктив), третье косвенное наклонение, потенциалис, а также индикатив используются в единичных случаях.

-

(10) ал., с.-в., ан. [Мамидуэмэткин милгэн нанэулавэн], {нурал уинау мэнрэтэла}.

mami=ļqə=mət=kin milɣ=ən na=nə=ŋl=av=ən юкольник=ON=подобный=REL.sg огонь=ABS.sg LowA=CAUS=дым=VBLZ=3sgP nural qinaq mən=retə=la скорее чтобы 1nsgS.OPT=приходить домой=PL

‘Костер высотой до юкольника развели они, чтобы мы быстрее домой попали.’

-

(11) чук. [Чимгъугъэт ытри тульэтык (энмэпы агнок к’ача вальэпы) выквылгын], {ин’к’ун ырыкрочгынкы э’птэ нъытвагъан нымкык’инрыркы}. (Чукотские сказки 1975: 138)

čimɣʔu=ɣʔet ətri

думать=3pl+PFV они ər=ək=ročɣəŋ=kə они=OBL=берег=LOC rərkə

ʔepte nʔə=twa=ɣʔan nə=mkə=qin тоже CON=быть=3sg+PFV QUAL=многочисленный=3sgS морж

‘Задумали они украсть камень от скалы возле мыса, чтобы на их берегу тоже было много моржей.’

-

(12) кор. [РЭв’в’а гэйив’уэв’ гэтэйкэлин], {тит гэччи уонпэу (в’отуо йэлэу йунэтэк) йи-вийки}: (- В’утингэйникэчгин уиуэн эньуэг’ан итэлг’эн йонатгэйуэн). (Жукова 1988: текст 9, предл. 217–218)

hewwa ɣəjiw=qew ɣe=tejkə=lin tit gəčči qonpəŋ нарочно указывать=NMLZ PP=делать=3sgP чтобы ты всегда j=ivə=jk=i

POT=сказать=IPFV=2sgS

‘Нарочно знак сделал, чтобы ты всегда с этого времени впредь, живя, говорил: – У этих зверей, оказывается, такая жизнь.’

Употребление целевых союзов. Как в бифинитых, так и в монофинитных целевых конструкциях для уточнения целевой семантики могут использоваться союзы, материально различные во всех трех языках (ал. уина(у) ‘чтобы’, кор. тит ‘чтобы’, чук. иууун ‘чтобы, что’). Это свидетельствует об инновационном характере союзной связи в системе целевых конст- рукций и о ее появлении уже в период самостоятельного развития каждого из языков. В словарях алюторского языка лексема ӄина(ӄ) названа частицей [Кибрик и др., 2000. С. 375; На-гаяма, 2003. С. 285], однако в нашем корпусе текстов на алюторском языке иные функции данной лексемы, помимо выражения цели, не выявлены.

В бифинитной целевой ППК союз практически обязателен, но он обычно отсутствует во второй из однородных целевых ЗПЕ.

-

(13) кор. [Koŋvoŋnen gьtkaw jьlujvьk], {tit nomavьn} to {nьŋvon cajpatьk}. (Кеккетын 1936:

3.OPT=начать(ся)=3sgS

j=ilu=jv=ək

CAUS=шевелиться=INTENS=CVLOC nə=ŋvo=n

ko=ŋvo=ŋ=nen ɣətka=w

PRES=начать(ся)=PFV=3sgA+3P нога=ABS.pl tit n=om=av=ən to чтобы 3.OPT=теплый=VBLZ=3sgS и

čaj=pat=ək чай=варить=CVLOC

‘Принимается ногами шевелить, чтобы согреться и начать кипятить чай.’

В монофинитных целевых ППК союзы чаще встречаются с неспециализированными формами предикатов (см. примеры 5, 9, табл. 4–6).

Целевые союзы, вероятно, под влиянием русского языка, стали полифункциональными и, кроме целевых ППК, во всех чукотско-корякских языках используются также в конструкциях со значением косвенного волеизъявления ( Он сказал, чтобы мы пришли ), а в чукотском языке и в других типах актантных ППК.

-

(14) чук. [Пипик’ылгык’эй чен’ыттэтгъи], {ин’к’ун рэмкыльын рантогъа}... (Кымытваль)

pipiqəɬɣə=qej čeŋəttet=ɣʔi iŋqun re=mkə=ɬʔ=ən мышь=DIM испугаться=3sg+PFV что дом=группа=ATR=ABS.sg ra=nto=ɣʔa

POT=выйти=3sg+PFV

‘Мышка испугалась, что гость выйдет.’

Позиция целевой ЗПЕ. По отношению к ГПЕ в монофинитных ППК является свободной (постпозиция, препозиция и интерпозиция; см. примеры 4 и 6 с интерпозицией ЗПЕ), в би-финитных ППК допускается только соположение с ЗПЕ и ГПЕ (постпозиция или препозиция, интерпозиция запрещена). Целевая ЗПЕ, особенно находящаяся в постпозиции, в речи часто парцеллируется и оформляется как отдельное интонационное единство, а на письме – как отдельное предложение.

-

(15) кор. [Янг’ав калечетгыйӈын ныитики]. {Тит вотэн калэйпыӈ г’опта

туйг’уемтэвилг’у ныг’ыӈволайкэ льляпык}… (Народовластие: 30.08.2008)

janhaw kale=čet=ɣəjŋ=ən nəh=it=iki tit правильно книга=VBLZ.intens=NMLZ.obj=ABS.sg CON=быть=IPFV чтобы tuj=hujemtewilh=u новый=человек=ABS.pl ļəļap=ək

LOC смотреть=CV

wot=en=kale=jpəŋ hopta этот=REL=книга=PROL тоже nəhə=ŋvo=la=jke CON=начать(ся)=PL=IPFV

‘Письмо должно быть правильным. Чтобы по этому написанному и молодые люди начали смотреть.’

-

(16) чук. {А’тав льонво}. [Эквэтгъэт]. (Богораз 2004: 166) ʔataw ɬʔo=nw=o ekwet=ɣʔet

‘Просто чтобы увидеть. Отправились они.’

Морфологический способ выражения целевой семантики. Наряду с ППК, целевая семантика в чукотско-корякских языках может выражаться в простом предложении с помощью морфем перегринатива, которые присоединяются к основе глагола и обозначают движение с целью выполнения действия, указанного в основе.

-

(17) ал., с.-в., ан. Тук, Цут^э^а^у, ^опта энакмилламэк, нутал^эн мэ^лаТус^ивла...

tuk qutqəņņaqu ʕopta ən=akmil=la=mək nuta=lq=ən ну pers тоже LowA.OPT=взять=PL=1nsgP тундра=ON=ABS.sg məņ=laʔu=sqiv=la

‘Ну, Куткынняку, и нас возьми (с собой), землю поедем посмотреть...’

Зафиксированы случаи включения морфемы перегринатива в предикат ЗПЕ целевой ППК.

-

(18) чук. [Эквэтгъи] {н’авынъёск’эвынвэты}. (Чукотские сказки 1975: 21)

‘Пошел отрабатывать за невесту.’

Динамика развития целевых ППК в чукотско-корякских языках

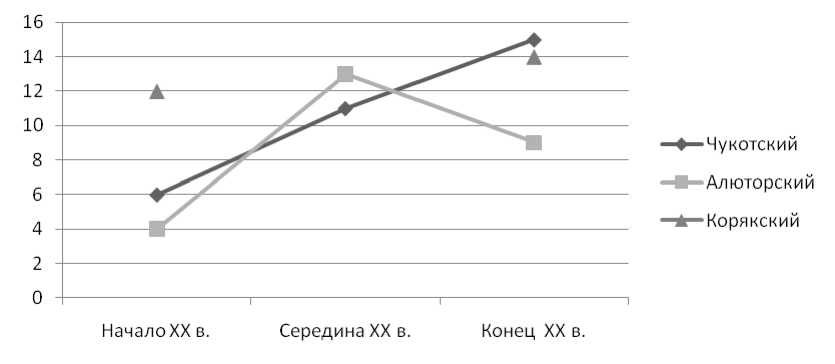

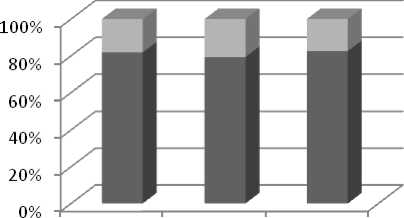

Количество целевых конструкций в нормированных чукотском и корякском языках в течение XX в. увеличилось (рис. 1). Это можно объяснить развитием союзной связи, происходившим, вероятно, под воздействием русского языка. Особенно четко этот процесс прослеживается в наиболее сильном языке чукотско-корякской семьи – чукотском. В алюторском языке сходная тенденция получила обратный вектор во второй половине XX в., когда алюторский язык приобрел статус исчезающего языка. В корякском языке прирост количества целевых конструкций невелик, поскольку их число было значительным уже в первых опубликованных на чавчувенском диалекте корякского языка текстах, – это художественные произведения, написанные корякским писателем К. Кеккетыном, в которых система целевых конструкций представлена уже не в исходной форме, она претерпела изменения под влиянием нормирования и художественного стиля.

Рис. 1. Динамика количества целевых ППК в чукотско-корякских языках

Динамика частотности целевых конструкций в текстах на разных языках различается (табл. 3). Для подсчета этого показателя условно принята длина предложения в 7 слов. В алюторском языке целевые ППК в оригинальных текстах употребляются наиболее редко, и со временем их частотность снижается: в текстах 1920-х гг. целевые конструкции встречают- ся с частотностью одна целевая ППК примерно на 40 предложений, в текстах 1950-х гг. – одна на 50 предложений, а в современных текстах – одна на более чем 180 предложений. Спад частотности употребления разных функциональных типов ППК, не только целевых, является свидетельством снижение уровня владения алюторским языком у его носителей, число которых стремительно уменьшается.

Частотность целевых конструкций в текстах на чукотско-корякских языках

Таблица 3

|

Язык |

Период |

||

|

начало XX в. |

середина XX в. |

конец XX в. |

|

|

Алюторский |

1/40 |

1/50 |

1/180 |

|

Чукотский |

1/390 |

1/67 |

1/75 |

|

Корякский |

1/22 |

1/26 |

|

В чукотском языке, наоборот, в текстах начала XX в. целевые ППК были единичны (одна на 390 предложений), к середине века с развитием литературного языка они стали гораздо более частотными (одна целевая ППК на 67 предложений), в современных фольклорных текстах их употребительность снова падает (одна целевая ППК на 75 предложений), возможно, также вследствие снижения уровня владения родным языком.

Корякский язык демонстрирует наиболее высокую частотность целевых ППК, достаточно стабильно сохраняющуюся в течение всего XX в. не только в литературных, но и в фольклорных текстах (одна целевая ППК на 22 предложения в начале века и одна на 26 – в конце века). Это положение дел может быть результатом эффективной политики нормирования корякского языка, проведенного в 1930-е гг.

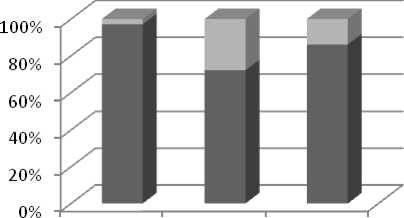

Целевые ППК в алюторском языке. В алюторских текстах 1920-х годов зафиксированы только бессоюзные целевые конструкции (табл. 4, рис. 2, 3). Бурное развитие союзной связи в целевых ППК отражено в текстах 1950-х гг.: бифинитные конструкции стали использоваться преимущественно с союзами, в монофинитных конструкциях с предикатами ЗПЕ в неспециализированных формах также стало возможно употребление союзов. В современных текстах система целевых ППК возвращается примерно к исходному состоянию и выглядит более сбалансированно: в монофинитных ППК союзы почти не встречаются, а для бифинит-ных ППК они становятся практически обязательными.

С употреблением союзов тесно связана частотность бифинитных целевых ППК: если в текстах 1920-х гг. в силу отсутствия союзной связи они были единичны, то в текстах 1950-х гг. при общем преобладании монофинитных конструкций бифинитные ППК составляют значительную долю (ок. 30 %) общего количества употреблений целевых ППК. В современных текстах доля бифинитных ППК уменьшилась до 15 %, что обусловлено меньшей востребованностью союзов.

Целевые ППК в чукотском языке. Системные изменения, связанные с использованием союзов, прослеживаемые на материале чукотских фольклорных текстов на протяжении XX в., подобны рассмотренным выше процессам в алюторском языке с той разницей, что в чукотских текстах конца XIX – начала XX в. единичные конструкции с союзами уже встречались, поэтому и бифинитных ППК в целом было несколько больше, чем в алюторских текстах довоенного периода (табл. 5, рис. 4, 5). Далее наблюдается сходная картина: развитие союзных конструкций в середине века и их стабилизация на более низком уровне частотности в конце XX в. Такое сходство объясняется тем, что нормирование чукотского языка в начале XX в. проводилось скорее номинально и не было закреплено в художественных произведениях, как это произошло с корякским языком. Плеяда чукотских писателей начала свою деятельность после Великой Отечественной войны, когда этап языкового строительства был уже пройден и нормирование утратило актуальность. Поэтому система целевых конструкций чукотского языка продолжала развиваться «естественным образом», подобно близкородственному ненормированному алюторскому языку.

Таблица 4

|

Структурные типы |

Период |

|||||

|

1920-е гг. |

1950-е гг. |

совр. |

||||

|

-CONJ |

+CONJ |

-CONJ |

+CONJ |

-CONJ |

+CONJ |

|

|

Монофинитные |

||||||

|

Tv=NMLZ.loc=DAT |

28 |

80 |

70 |

|||

|

Tv=NMLZ.loc=EQU |

1 |

|||||

|

Tv=NMLZ.obj=ABS |

1 |

|||||

|

Tv=CVLOC |

3 |

15 |

7 |

33 |

||

|

Tv=CVEQU |

3 |

|||||

|

Tv=CVCOM |

2 |

|||||

|

QUAL=Ta=ADV |

2 |

4 |

1 |

|||

|

Tv=PrP=// |

7 |

3 |

||||

|

Бифинитные |

||||||

|

Tv=OPT=// |

4 |

23 |

11 |

|||

|

Tv=CON=// |

1 |

1 |

10 |

1 |

6 |

|

|

Tv=POT=// |

5 |

|||||

|

Tv=IND=// |

1 |

|||||

|

Всего |

35 |

108 |

51 |

112 |

18 |

|

Количественная характеристика целевых ППК в северо-восточном диалекте алюторского языка

Рис. 2. Соотношение частотности мо-нофинитных и бифинитных целевых ППК в алюторском языке

Рис. 3. Соотношение частотности союзных и бессоюзных целевых ППК в алюторском языке

■ Монофинитные ■ Бифинитные

1920-е 1950-е Соер.

■ Бессоюзные ■ Союзные

1920-е 1950-е Соер.

Таблица 5

|

Структурные типы |

Период |

|||||

|

1900-е гг. |

1950-е гг. |

совр. |

||||

|

-CONJ |

+CONJ |

-CONJ |

+CONJ |

-CONJ |

+CONJ |

|

|

Монофинитные |

||||||

|

NMLZ(loc)DAT |

1 |

8 |

1 |

|||

|

NMLZ(loc)LAT |

24 |

21 |

1 |

|||

|

NMLZ(loc)EQU |

2 |

13 |

2 |

11 |

||

|

CVLOC |

3 |

7 |

6 |

7 |

1 |

|

|

CV LAT |

4 |

1 |

||||

|

CV INSTR |

1 |

|||||

|

только=DES=CVINSTR |

3 |

6 |

3 |

5 |

||

|

красивый=CVDAT |

2 |

1 |

||||

|

Бифинитные |

||||||

|

Vf OPT |

1 |

1 |

18 |

6 |

||

|

Vf CON |

1 |

2 |

2 |

|||

|

Vf POT |

1 |

|||||

|

Всего |

10 |

1 |

62 |

30 |

51 |

12 |

Количественная характеристика целевых ППК в чукотском языке

■ Монофинитные ■ Бифинитные

1900-е 1950-е Соер.

■ Бессоюзные ■ Союзные

1900-е 1950-е Соер.

Рис. 4. Соотношение частотности моно-финитных и бифинитных целевых ППК в чукотском языке

Рис. 5. Соотношение частотности союзных и бессоюзных целевых ППК в чукотском языке

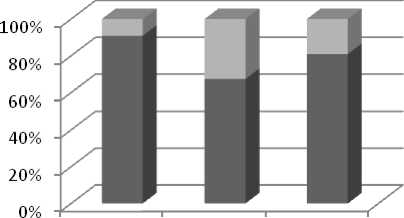

Целевые ППК в корякском языке. Линия развития целевых ППК в корякском языке разительно отличается от двух других языков по указанной выше причине: основу корпуса наиболее ранних текстов на корякском языке составляют художественные произведения корякского писателя К. Кеккетына, в которых отражена уже видоизмененная нормированием система со значительным количеством союзных бифинитных целевых ППК.

К сожалению, в середине века оригинальные тексты на корякском языке не записывались и не печатались, поэтому данный этап развития корякского языка нам неизвестен, но современные фольклорные тексты, опубликованные и собранные в экспедициях, показывают, что результаты нормирования 1930-х гг. сохранились в корякском языке в течение всего XX в.

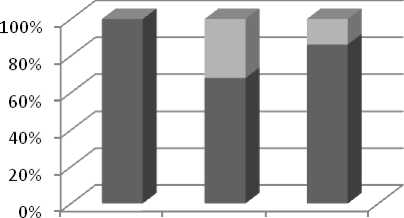

То, что частотность союзов в корякских целевых конструкциях растет именно под влиянием русского языка, доказывается выборкой целевых ППК из газетных текстов, написанных (не переведенных с русского языка!) журналистами-носителями корякского языка. В публицистике система корякских целевых конструкций сдвигается в сторону все большего использования союзов (рис. 6, 7) . Особенно востребованными монофинитными ППК становятся союзные конструкции с локативным конвербом в качестве предиката ЗПЕ (табл. 6), являющиеся функциональными аналогами русских целевых инфинитивных оборотов ( пришел, чтобы остаться ). В подсистеме бифинитных конструкций обращает на себя внимание то, что в качестве предиката ЗПЕ в публицистических текстах в равной мере используются и формы оптатива, и формы конъюнктива, в то время как в текстах К. Кеккетына и в современных фольклорных текстах значительно преобладают конструкции с предикатом ЗПЕ в форме оптатива, более подходящего по семантике для употребления в целевой конструкции.

■ Монофинитные ■ Бифинитные

Рис. 6. Соотношение монофинитных и би-финитных целевых ППК в корякском языке

■

1930-е Соер. Соер, фолькл. публии,.

■ Бессоюзные ■ Союзные

Рис. 7. Соотношение союзных и бессоюзных целевых ППК в корякском языке

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1930-е Соер. Соер, фолькл. публии,.

Таблица 6

|

Форма предиката ЗПЕ |

Период |

|||||

|

1930-е гг. |

совр. |

|||||

|

-CONJ |

+CONJ |

-CONJ |

+CONJ |

|||

|

фольк. |

публ. |

фольк. |

публ. |

|||

|

Монофинитные |

||||||

|

Tv=NMLZ(loc)=DAT |

67 |

24 |

49 |

|||

|

Tv=NMLZ(loc)=LAT |

7 |

6 |

1 |

|||

|

Tv=NMLZ(loc)=EQU |

1 |

1 |

||||

|

Tv=CVLOC |

3 |

3 |

4 |

4 |

5 |

28 |

|

только=Tv=CVDAT |

1 |

|||||

|

Tv=PrP=// |

1 |

|||||

|

Tv=REL |

1 |

1 |

||||

|

ADV |

2 |

1 |

||||

|

NUM |

1 |

|||||

|

Бифинитные |

||||||

|

Tv=OPT=// |

46 |

1 |

2 |

16 |

27 |

|

|

Tv=CON=// |

3 |

4 |

3 |

28 |

||

|

Tv=POT=// |

1 |

|||||

|

Tv=IND=// |

1 |

1 |

1 |

|||

|

Всего |

78 |

57 |

37 |

60 |

27 |

87 |

Количественная характеристика целевых ППК в корякском языке

В чукотско-корякских языках как оптатив, так и конъюнктив обозначают желательное действие, для выполнения которого субъект имеет достаточные потенциальные возможности. Различие в семантике этих двух форм заключается в наличии семы «намерение активно контролировать действие» в значении оптатива и в отсутствии такой семы в значении конъюнктива [Кибрик и др., 2000. С. 236–239].

Заключение

По структурным свойствам целевые ППК в чукотско-корякских языках делятся на моно-финитные и бифинитные, бессоюзные и союзные.

Результаты изменения систем целевых ППК связаны прежде всего с социолингвистическими факторами: степенью сохранности языков, сферами их употребления и типом языковой политики, проводимой в отношении этих языков. Эти факторы, индивидуальные для каждого языка, действуют на фоне массового русско-национального двуязычия и влияния русского языка, которое в основном проявляется в развитии в системах целевых ППК союзной связи, являющейся инновацией для чукотско-корякских языков.

Нормы корякского языка, закрепленные в 1930-е гг. в художественной литературе, сохранились до начала XXI в. в фольклоре, корякская публицистика подверглась еще более значительному влиянию русского языка. Нормирование чукотского языка в 1930-е гг. не прошло апробацию в художественной литературе, поэтому развитие целевых конструкций в чукотском языке проходило более спонтанно, сходно с развитием ненормированного алюторского языка. Бóльшее разнообразие целевых ППК и их бóльшая частотность в современных чукотских текстах, в сравнении с алюторскими, обусловлены лучшей сохранностью чукотского языка.