Структурный анализ как основа управления экономическими процессами в регионах

Автор: Морошкина Марина Валерьевна, Розанова Людмила Ивановна, Тишков Сергей Вячеславович

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Рубрика: Методология исследований

Статья в выпуске: 2 (38), 2014 года.

Бесплатный доступ

Диспропорции в развитии территорий становятся одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем России. Концентрация производства и финансов в сравнительно небольшом перечне российских регионов способствует перераспределению ресурсов в их пользу, оставляя обширное пространство периферии без реальных шансов на преодоление отставания в экономическом развитии. В статье анализируется положение регионов, входящих в первую и последнюю десятку по формируемому валовому региональному продукту. Структура ВРП рассматривается в качестве главного фактора, оказывающего влияние на поляризацию данных групп регионов, а выявленные диспропорции в структуре ВРП объясняют глубину разрыва между лидирующими и отстающими регионами. Авторы считают, что государственная политика перераспределения малоэффективна и в сложившихся условиях основной акцент в региональном управлении должен быть сделан на стимулирование экономической активности в регионах-аутсайдерах.

Региональные различия, структура врп, регионы-лидеры, регионы-аутсайдеры, центры развития, периферия, дифференциация, промышленная политика, государственное управление, политика распределения

Короткий адрес: https://sciup.org/14322869

IDR: 14322869

Текст научной статьи Структурный анализ как основа управления экономическими процессами в регионах

Suggested Citation

Matveeva Liudmila Grigorevna, Chernova Olga Anatolevna, Strategic guidelines balanced development of non-commodity economy of the South Russian relations in the system «center-periphery». Regional economy and management: electronic sientific journal. 2014 год , №2 (38) . Art. #3801. Available at: http://eee-region.ru/article/3801/

Regional development , Региональное развитие

Последовательно реализуемая стратегия модернизации российской экономики в рамках несырьевой модели, особенно ее реального сектора, напрямую сопряжена с опережающим развитием обрабатывающих и перерабатывающих производств, причем на инновационной основе и в направлении сбалансированного развития отраслевых и региональных сегментов. При этом одной из основных задач данной стратегии является формирование инновационного вектора развития промышленного бизнеса не только в полюсах роста, но и в системе отношений центр-периферия.

Региональная экономическая система имеет сложную внутреннюю структуру и представляет собой множество социально-экономических подсистем, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления, образующих целостную единую социальноэкономическую структуру в рамках определенной территории [1, С.12]. В системе документов, определяющих направления региональной политики, декларируется в качестве приоритетной задачи обеспечение комплексного социально-экономического развития регионов. Решение этой задачи предполагает ориентацию на достижение сбалансированности региональных воспроизводственных систем, которое обеспечивается соблюдением пропорций между отдельными подсистемами региона, а так же рациональным размещением и использованием ресурсов региона [2, С.19].

Управление сбалансированным развитием экономики региона предполагает обеспечение рациональных взаимосвязей между всеми элементами региональной системы, формирующих условия для сглаживания контрастности уровня социально-экономического развития территориальных подсистем и роста благосостояния населения региона. Однако на практике сбалансированность реализуется только в воспроизводственном аспекте, то есть в обеспечении пропорционального развития между взаимосвязанными отраслями, объемами производимых ресурсов и потребностями в них, что обусловлено, на наш взгляд, отсутствием четкой формулировки категории «региональная экономическая система» как объекта регионального управления.

По мнению авторов, региональную экономическую систему следует рассматривать как целостную пространственно организованную социально-экономическую систему,обеспечивающую согласованное взаимодействие участников воспроизводственных процессов, в том числе в вопросах рационального распределения ресурсных потоков, в направлении достижения сбалансированности внутрирегионального развития. Соответственно можно предложить следующую трактовку категории «сбалансированность развития экономики региона» – это эффективное и динамичное сочетание пространственного и отраслевого развития региона, обеспечивающее решение его социально-экономических проблем и повышение инвестиционной привлекательности.

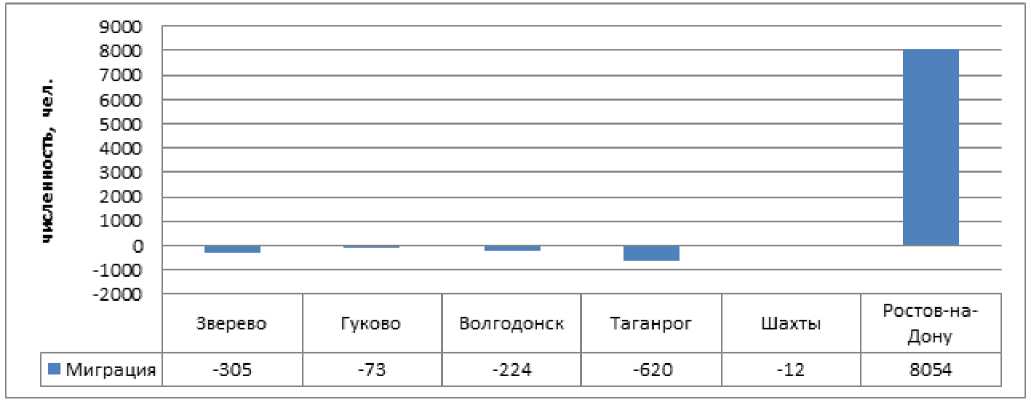

В настоящее время Юг России характеризуется ярко выраженной деформацией внутрирегиональных пропорций. Ресурсы инновационного развития сконцентрированы в региональных центрах, тогда как периферийные территории, даже обладая определенными ресурсами модернизации, в силу ряда общих и специфичных для региона лимитирующих факторов, сдерживающих процессы диффузии инноваций, становятся поставщиками данных ресурсов, тем самым, функционируя в рамках сырьевой и транзитной моделей развития. Данный тезис, в частности, подтверждается показателями трудовой миграции населения периферийных территорий, особенно тех, которые являются смежными с «точками роста» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели миграции населения в 2013 году в городах Ростовской области [3]

Периферийные территории Юга России, являются менее всего подготовленными к восприятию инновационных преобразований, при этом развитие процессов модернизации сдерживается «наложением» новаций на полуразрушенную социокультурную и социально-экономическую сферу отношений. В данных условиях представляется, что стратегия сбалансированного несырьевого развития экономики периферийных территорий должна формироваться на основе развития кластерных взаимодействий малого бизнеса периферийных территорий и крупного бизнеса региональных центров. Подчеркнем, что ориентация на достижение целей сбалансированности развития региональной экономики предполагает формирование такой пространственной организации регионального воспроизводства, которая обеспечит доступ всех территориальных образований региона (в том числе периферийных) и их населения к источникам инновационного развития. Наличие отсталых территорий в региональной экономической системе, даже при очень высоких темпах развития региональных столиц, не позволяет рассматривать данный регион как территорию опережающего роста, формирование и государственная поддержка которых предполагается в рамках реализации новой парадигмы несырьевого развития национальной экономики.

Безусловно, что большая часть периферийных территорий Юга России является депрессивными и отличается низкими показателями социально-экономического развития, в связи с чем, они не обладают достаточным собственным потенциалом для осуществления процессов инновационного развития на своей территории. Тем не менее, как показывают исследования, возможность вовлечения таких территорий в проекты модернизации существует. Именно для депрессивных территорий характерен высокий уровень трудоизбыточности, обусловленным низким уровнем спроса на высококвалифицированные трудовые ресурсы, в том числе инженерные кадры, вследствие не развитости производственной сферы. Одновременно отсталые и депрессивные периферийные территории, как правило, обладают значительными неиспользованными активами (объекты инфраструктры, производственные помещения, свободные земельные участки и прочие), которые могут и должны быть вовлечены в процессы инновационного развития.

Таким образом, теоретико-методологический базис формирования стратегии сбалансированного несырьевого развития экономики регионов может быть представлен на основе конвергенции теорий полюсов роста, кластеризации, сбалансированного роста. В данном аспекте управление развитием региона должно обеспечивать сбалансированность его внутрирегиональных пропорций с одной стороны, и, с другой стороны – опережающий рост региональной экономической системы в рамках макросистемы.

Как было отмечено ранее, одним из инструментов активизации инновационных процессов на периферийных территориях является формирование кластерных структур. При этом речь не обязательно идет о юридическом закреплении такой интеграции. Важно, чтобы участники интеграции были заинтересованы не только в достижении собственных целей, но и в достижении целей кластерной структуры в целом. В частности, примером такого объединения может служить виртуальных региональный (и межрегиональный) консорциум – объединение участников инновационного проекта в макрорегионе на период жизненного цикла этого инновационного проекта [4]. Виртуальные консорциумы, представляются наиболее приемлемой формой интеграции субъектов периферийных территорий и точек роста. Результатом функционирования такого консорциума может быть как продуцирование, так и диффузия инноваций.

Инструментарий формирования виртуальных консорциумов с привлечением потенциала периферийных территорий может быть представлен следующим образом (таблица 1).

Именно в рамках кластера становится возможной реализация на периферийных территориях модернизационных проектов в несырьевом секторе экономике. Одновременно функционирование кластеров будет способствовать развитию социально-экономического потенциала периферии вследствие диффузии инноваций, эффективного перераспределения капитала внутри региона, роста налоговых поступлений, коммерциализации результатов научных исследований и инновационных разработок, установления взаимовыгодных отношений между субъектами кластера, улучшения торгового баланса территории, стимулирования структурных изменений в экономической системе регионов. Отметим также положительно влияние функционирования кластеров на социально-экономический потенциал региона в целом, что выражается не столько в возможности приращения ВРП, сколько в перераспределении ресурсов из менее эффективных сфер деятельности в более эффективные. Соответственно развитие несырьевых отраслей, создающих конкурентные преимущества территории, осуществляется без дополнительного целевого финансирования со стороны государственного бюджета, что обеспечивает возможность выделения средств в иные сферы социально-экономического развития территории.

Таблица 1 – Инструментарий решения задач формировния кластерных структур, обеспечивающих вовлечение потенциала периферийных территорий

|

Применяемый инструментарий |

Решаемая задача |

|

Инструментарий оценки потенциала кластера |

Первоначальная оценка и отбор потенциальных участников кластера Оценка вклада потенциала каждого участника в обеспечение максимального достижения целей кластера Оценка эффектов для каждого участника кластера Ранжирование участников кластера (по уровню вклада, величине получаемых эффектов) |

|

Использование классических экономико-математических моделей оптимизации, моделей промышленных групп |

Оптимизация структуры кластера |

|

Оценка интенсивности и плотности распространения процессов диффузии и генерации инноваций, оценка мультипликативного эффекта на смежные отрасли |

Оценка положительных и отрицательных эффектов функционирования кластера для региона |

Оценка сравнительной эффективности, метод интеллектуального анализа данных

Моделирование процесса внедрения инноваций

Оценка уровня сбалансированности развития региона в системе отношений «центр-периферия»

Оценка пространственной сбалансированности, сбалансированности процессов воспроизводства, оценка уровня капитализации ресурсов региона

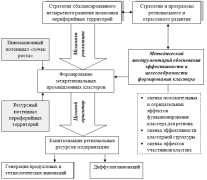

В общем виде концептуальный базис формирования стратегии сбалансированного несырьевого развития промышленности периферийных территорий можно представить в виде следующей схемы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Концептуальный базис формирования стратегии сбалансированного несырьевого развития периферийных территорий

Конструктивное развитие кластеров предполагает необходимость формирования инфраструктуры, ресурсно обеспечивающей процессы кластерообразования.

Инфраструктуру поддержки формирования трансграничных кластеров можно рассматривать как совокупность субъектов (институтов-организаций), образующих следующие подсистемы:

-

• производственно-технологическая: технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансферта технологий и т.п.;

-

• финансовая: различные типы фондов — бюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные, а также другие финансовые институты, например, фондовый рынок;

-

• информационная: базы данных и знаний, центры доступа, а также аналитические, статистические, информационные и т.п. центры;

-

• кадровая: образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в области научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга и т.д.;

-

• экспертно-консалтинговая: которую составляют организации, занятые оказанием услуг по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, а также центры консалтинга как общие, так и специализирующиеся в сферах финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д [5].

Однако само по себе существование объектов инновационной инфраструктуры не является достаточным условием для стимулирования процессов формирования кластеров. В связи с этим, для эффективного управления данными процессами представляется целесообразным создание специализированной структуры. Данные структуры могут быть созданы в форме Координационного совета с представительством в них органов региональной и муниципальной власти субъектов, на территории которых формируется кластер, а также представителей финансово-кредитных организаций и промышленных ассоциаций данных регионов (таблица 2).

Таблица 2. – Функциональная роль Координационного совета по развитию кластеров в системе отношений «центр-периферия»

Функции

Содержание функций

|

Управление процессами формирования и развития промышленных кластеров |

е мониторинг процессов формирования и развития промышленных кластеров |

|

Формирование институциональных условий для формирования и развития промышленных кластеров в системе отношений «центр-периферия» |

• разработка нормативно-правовой основы деятельности промышленных кластеров; е формирование благоприятных условий развития промышленных кластеров на основе использования налоговых и финансово-кредитных механизмов |

|

Информационно-методическая поддержка процессов кластерообразования |

е организация и проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций) для обобщения и распространения передового опыта |

Основное функциональное назначение Совета будет состоять в формировании стратегии развития сотрудничества в системе отношений «центр-периферия» на основе использования кластерных технологий, осуществления посредничества между субъектами-инициаторами кластера и инвесторами, а также оказание содействия (информационного, методического и др.) процессам формирования трансграничных кластеров, включая разработку предложений по разработке нормативно-правовой базы для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Таким образом, формирование Координационного совета позволит увязать тактику формирования отдельных промышленных кластеров со стратегическими приоритетами несырьевого развития национальной экономики. При этом, вовлечение в реализацию проектов инновационного развития всех территорий региона позволит не только повысить сбалансированность развития региональной экономики в системе отношений центр-переферия, но и обеспечить рост капитализации ее модернизационных ресурсов.

Список литературы Структурный анализ как основа управления экономическими процессами в регионах

- Иванова С. Кто загнал регионы в долговое рабство//URL: http://www.rbcdaily.ru/economy/opinion/562949991354236

- Нефедова Т.Г. Российская периферия как социально-экономический феномен//Региональные исследовании. 2008. № 5. с. 14-31

- Валовой региональный продукт//Официальный сайт Росстата URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб.//Росстат. -М., 2013. -717 с.

- Розанова Л.И., Морошкина М.В., Тишков С.В. Проблемы структурной перестройки региональной экономики: роль инноваций, инвестиций и институтов. NB: Национальная безопасность. 2013. № 5. С. 8-38.