Структурный анализ потерь энергии в электроэнергетическом хозяйстве Карелии

Автор: Борисов Георгий Александрович, Тихомирова Тамара Петровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Энергетика

Статья в выпуске: 9 (103), 2009 года.

Бесплатный доступ

Потери энергии, эффективность, технологические переделы, коэффициент полезного использования

Короткий адрес: https://sciup.org/14749654

IDR: 14749654

Текст статьи Структурный анализ потерь энергии в электроэнергетическом хозяйстве Карелии

По имеющимся интегральным оценкам [1], в Карелии энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) в 2000 году была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе, на 20 % и на 34 % выше, чем энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП) России [4]. Основные причины низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в России и Карелии одинаковы ввиду того, что созданное во времена СССР топливно-энергетическое хозяйство Карелии имело те же политические, экономические условия и материально-техническую базу, что и другие субъекты Федерации. Различия касались только климатических условий, природных ресурсов и структуры промышленного производства.

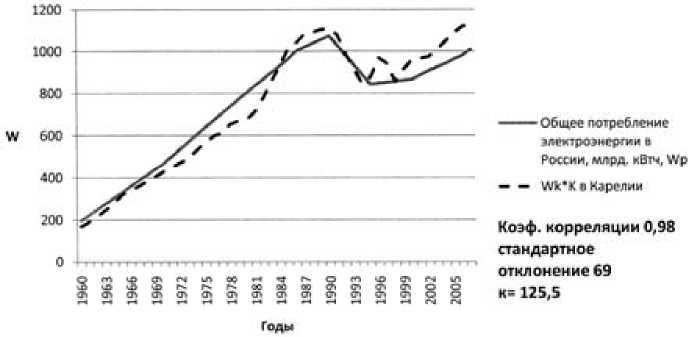

При сопоставлении графиков электропотребления в России и Карелии (рис. 1) видно, что они подобны. Действительно, взяв фактические данные общего электропотребления Карелии с 1960 по 2007 год и умножив их на масштабный коэффициент 125,5 – кратность превышения электропотребления в России к элек

тропотреблению в Карелии, получаем приближение фактического электропотребления России со среднеквадратическим отклонением менее 7 %, коэффициентом корреляции 0,98. Особенно наглядна связь этих показателей в период плановой экономики до 1992 года. Она дает основание распространить выводы из анализа интегральных показателей электроэнергетики России на электроэнергетику Карелии, корректируя их с учетом региональной специфики.

Высокая электроемкость валового продукта объясняется структурно – высокой долей энергоемких производств и незначительной (10–14 %) долей расхода электроэнергии в быту и в коммунальной сфере [1], [10]. В то же время имеется и другое объяснение этому – доминирующее влияние потерь энергии в электроэнергетическом хозяйстве страны. В работах В. М. Бродянского и В. В. Литвака [3], [9] потери энергии в электроэнергетическом хозяйстве с паротурбинными циклами оцениваются в 84–86 %. В работе [1] на энергетических переделах с использованием природного газа оценка величины потерь энергии

Рис. 1. Общее потребление электроэнергии в России и Карелии

Таблица 1

Распределение потерь и расхода энергии на собственные нужды в производственной части топливно-энергетического хозяйства Карелии, млн кВт·ч

|

Вид и объем первичной энергии |

Добыча, переработка, обогащение топлива |

Транспорт топлива |

Производство электроэнергии |

Транспорт электроэнергии |

|||||

|

Потери и собственные нужды |

Энергия на выходе |

Потери и собственные нужды |

Энергия на выходе |

Потери и собственные нужды |

Энергия на выходе |

Потери и собственные нужды |

Энергия на выходе |

||

|

Природный газ |

2878 |

288 |

2590 |

350 |

2240 |

1254 |

986 |

861 |

6424 |

|

Мазут |

1051 |

105 |

946 |

110 |

833 |

475 |

358 |

||

|

Каменный уголь |

202 |

20 |

182 |

25 |

157 |

91 |

66 |

||

|

Гидроэнергия |

3141 |

0 |

3141 |

0 |

3141 |

260 |

2881 |

||

|

Атомная энергия |

10115 |

0 |

10115 |

0 |

10115 |

7121 |

2994 |

||

|

Итого |

17387 |

413 |

16974 |

485 |

16486 |

9201 |

7285 |

861 |

6424 |

Таблица 2

Распределение потерь энергии в потребляющей части топливно-энергетического хозяйства Карелии

|

Подведено электроэнергии к потребителям |

Преобразовано электроэнергии в конечные виды энергии |

к. п. д. преобразования, % |

Потери, млн кВт·ч |

Конечная энергия, млн кВт·ч |

|

|

6424 |

В механическую |

3657 |

80 |

731 |

2926 |

|

В химическую |

1114 |

60 |

446 |

668 |

|

|

В световую |

1029 |

10 |

926 |

103 |

|

|

В тепловую |

624 |

99 |

6 |

618 |

|

|

Итого |

6424 |

67,2 |

1962 |

4315 |

|

Примечание. Общий К.п.и. по хозяйству – 24,8 %.

и расхода ее на собственные нужды в Карелии совпадает с оценками [3], [9]. Из этого следует вывод, что определяющим фактором высокой энергоемкости ВВП и ВРП являются не только энергоемкие производства, но и потери энергии и расходы ее на собственные нужды в производственной части топливно-энергетического хозяйства. На эти расходы идет в 4–7 раз больше первичной энергии, чем на конечную энергию, используемую потребителями в виде механической, световой, тепловой, химической. Исходя из этого вывода основное направление потенциального повышения эффективности использования энергии и в стране, и в Карелии – это снижение по- терь в производственной части топливноэнергетического хозяйства.

Первым шагом к структурному анализу потерь является их количественное и адресное определение путем декомпозиции топливноэнергетического хозяйства на отдельные однородные технологические переделы с получением количественных оценок потерь на каждом [4], [5].

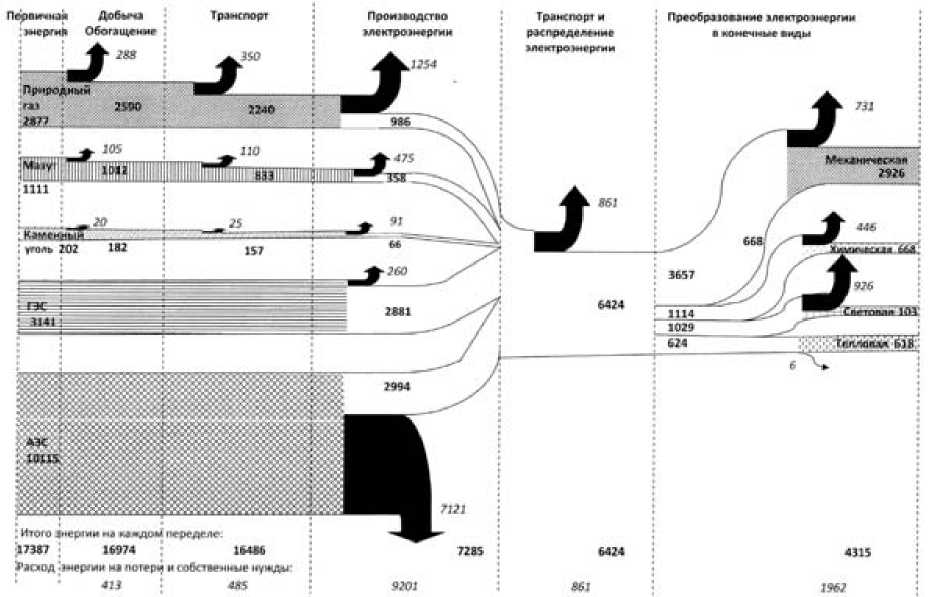

Организации, территориальные и статистические органы с 1990 года не составляют отчетные топливно-энергетические балансы, поэтому в статье был применен расчетный метод определения потерь и расходов на собственные нужды на переделах на основе отчетных удельных расхо- дов, паспортных к. п. д. оборудования, справочных данных по расходам на собственные нужды, объемов производства энергоносителей, экспертных оценок. Полученные данные сведены в топливно-энергетический баланс Карелии и представлены в табл. 1 (итоговые данные считаются на каждом переделе) и табл. 2. Содержание составляющих баланса изображено на рис. 2. Этот баланс можно считать оценочным, дающим нижний предел потерь, так как в ряде случаев для расчета взяты максимальные значения к. п. д.

оборудования, наименьшие значения технологических расходов в сетях и расходов на собственные нужды и самые оптимистические экспертные оценки [6], [7]. Такой баланс дает возможность проводить сравнительный поэлементный количественный анализ величины потерь или относительной эффективности использования энергии. Интегральная оценка коэффициента полезного использования первичной энергии равна отношению конечной энергии (4315 млн кВт·ч) к первичной (17 387 млн кВт·ч) и составляет 24,8 %.

Рис. 2. Оценочный баланс конечной энергии и потерь Карелии (млн кВт·ч)

Наибольшие потери (наименьшая эффективность) возникают при производстве электроэнергии с использованием паротурбинных циклов на АЭС (коэффициент полезного использования К.п.и. = 28 %), на ТЭЦ, работающих на органическом топливе: угле, мазуте и природном газе (К.п.и. = 43÷46 %). Такая низкая эффективность обусловлена низким термическим к. п. д. паротурбинных циклов со сравнительно невысокими параметрами пара. В то же время выработка электроэнергии на тепловых электростанциях Карелии более эффективна, чем в России, так как она ведется в основном в комбинированном режиме. Вследствие этого удельный расход топлива на 1 кВт·ч в Карелии на ТЭЦ составляет около 270 гу.т./кВт·ч против 340 гу.т./кВт·ч в целом по электростанциям России. Повышение эффективности ТЭЦ возможно при использовании сверхкритических параметров пара при замене исчерпавших ресурс паротурбинных агре- гатов и строительстве парогазовых блоков, на которых уже достигнуты коэффициенты полезного использования 51 и 50 % соответственно [10]. Наибольшая энергетическая эффективность достигается при производстве электроэнергии на гидроэлектростанциях – на уровне 90 %. Их среднегодовая проектная выработка составляет 2810 млн кВт·ч/год, или 30–40 % от общего потребления в Карелии. Выработка ГЭС может быть увеличена в пределах экономического потенциала до 4900 млн кВт·ч/год [2].

Таким образом, высокие доли в балансе Карелии гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей дают повышенные уровни эффективности производства электроэнергии в сравнении с российским. Существует техническая и экономическая возможность усиления этой тенденции путем использования более эффективных агрегатов на тепловых электростанциях и строительства новых ГЭС.

Второй передел по величине потерь – это электрические источники света, имеющие самый низкий коэффициент полезного использования вследствие преобладания в жилищнокоммунальной сфере ламп накаливания с к. п. д. 3–5 % и использования электромеханической пускорегулирующей аппаратуры. Имеется реальная возможность увеличения светоотдачи электрических источников в несколько раз при использовании более эффективных источников света и регулирующей аппаратуры.

Третий передел по величине потерь – преобразование электроэнергии в механическую энергию. Это преобразование осуществляется в Карелии с высоким к. п. д. благодаря значительному парку синхронных двигателей большой мощности на ЦБК и Костомукшском ГОКе, работающих в длительном режиме. Однако эффективность использования получаемой механической энергии оценить количественно затруднительно. Причины кроются в чрезвычайном разнообразии технологий, использующих механическую энергию электроприводов. Техническое состояние электропривода в Карелии отстает от уровня развитых стран, в которых в области электропривода за последние 20– 30 лет произошла техническая революция за счет использования устройств частотного регулирования скорости. В США до 60 % электроприводов имеют частотное регулирование скорости и микропроцессорное управление режимами работы. При непрерывных и переменных режимах работы частотно-регулируемых приводов экономится до 45–50 % электроэнергии. Кроме снижения потерь применение частотнорегулируемых приводов позволяет снижать аварийность технологических систем.

На четвертом месте по уровню потерь стоит транспорт топлива, на который затрачивается в среднем 13,2 % содержащейся энергии, транспортированной от удаленных месторождений его к электростанциям (без учета утечек и распылов) и транспорт электроэнергии от внешних источников. Этот расход энергии может быть значительно снижен использованием местных топлив – торфа, древесных отходов, а также ветра, гидроэнергии (в Карелии эффективно используется только часть экономического потенциала рек) [2].

Таким образом, основная часть первичной энергии, используемой для получения конечных видов в электроэнергетическом хозяйстве Карелии, исчезает в виде потерь и расходов на собственные нужды. Исходя из вышесказанного, дальнейшие исследования путей повышения эффективности электроэнергетического хозяйства на основе математических моделей делают необходимым при их разработке [11]:

-

• использовать в балансовых соотношениях в качестве основных переменных непроизводительных расходов потребляемой энергии (потерь и расходов на собственные нужды переделов);

-

• использовать в целевой функции зависимости затрат на снижение потерь и собственных нужд и альтернативных им наращиваний производства энергии;

-

• количественно описывать все переделы – от источника до конечных видов в целях сопоставимости местных видов энергии с импортируемыми.

Что касается повышения эффективности использования конечных видов энергии не в производственной части топливно-энергетического хозяйства, а в промышленности, то это значительно более сложная проблема, в которой гораздо больше разнообразия материальноэнергетических потоков, числа структурных элементов и взаимосвязей между ними. В производстве потенциал энергосбережения определяется различными видами ресурсов, а не только энергетическими [12]. Это конструктивная мате-риало- и металлоемкость, расход производственной площади на единицу мощности, различия оборудования, сопрягаемого в единую технологическую цепь, когда производительность цепи определяется минимальным звеном, низкое качество труда, являющееся одной из причин чрезмерно высокого удельного расхода ресурсов на единицу производственного полезного эффекта. Потенциал снижения конструктивной металлоемкости оценивается в 32–35 % от современных затрат металла на производство оборудования [11], расход удельных площадей в стране в 1,3–2,3 раза больше в сравнении с зарубежными аналогами, в которых потенциал энергосбережения составляет 20 %. В работе [10] оценивается потенциал энергосбережения в 33–40 %, в том числе электросбережения на уровне 16–20 % до 2030 года. Однако главной мерой сдерживания энергопотребления является изменение структуры экономики с опережающим развитием малоэнергоемких высокотехнологичных отраслей, а также важной для Карелии индустрии туризма и ускоренный рост производства продукции с пониженным расходом энергии на изготовление и эксплуатацию.

ВЫВОДЫ

-

1. В производственной части электроэнергетического хозяйства Карелии затрачивается на потери и собственные нужды не менее 70 % первичной энергии, менее 30 % используется конечными потребителями в форме механической, световой, химической и тепловой энергии.

-

2. Высокий уровень потерь энергии и расходы на собственные нужды в производственной части электроэнергетического хозяйства Карелии, как и России в целом, являются основной причиной высокой электроемкости валового регионального продукта.

-

3. Наибольшие величины потерь и расходов на собственные нужды имеют место при произ-

- водстве электроэнергии с использованием паротурбинных циклов, преобразовании электроэнергии в световую, транспорте электроэнергии в высоковольтных сетях, преобразовании электроэнергии в механическую.

-

4. Высокий уровень потерь в топливноэнергетическом комплексе предопределяет первоочередность мер по повышению его энергоэффективности на базе современных технологий:

-

• внедрение на тепловых электростанциях парогазовых циклов;

-

• использование эффективных электроосветительных приборов;

-

• применение частотного регулирования электроприводов;

-

• вовлечение местных энергетических ресурсов для производства электроэнергии (энергии рек, ветра, торфа и лесной биомассы) с целью снижения расходов на транспорт топлива и электроэнергии.

Список литературы Структурный анализ потерь энергии в электроэнергетическом хозяйстве Карелии

- Борисов Г. А. Анализ эффективности энергетического хозяйства (на примере Карелии)//Труды КарНЦ РАН. Вып. 9. 2006. С. 3-8.

- Борисов Г. А., Сидоренко Г. И. Энергетика Карелии. Современное состояние, ресурсы и перспективы развития. СПб.: Наука, 1999. 303 с.

- Бродянский В. М. Классическая термодинамика к началу XXI века: состояние и перспективы развития//Изв.РАН. Энергетика. 2001. № 5. С. 17-43.

- Вайзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат -половина, отдача -двойная. М.: Academia, 2000. 400 c.

- Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. М.: Сов. радио, 1962. 383 с.

- Использование топлива, теплоэнергии и электроэнергии предприятиями и организациями за 1999 год//Статистический сборник. Петрозаводск: Госкомитет по статистике РК, 2000. 20 с.

- Карелэнерго-2000. Буклет. Петрозаводск: Изд-во «Мега-пресс», 2000. 25 с.

- Конторович А. Э., Добрецов Н. Л., Лаверов Н. П. и др. Энергетическая стратегия России в XXI веке//Вестник РАН. 1999. Т. 69. № 9. С. 771-784.

- Литвак В. В. Об оценке потенциала энергосбережения//Промышленная энергетика. 2003. № 2. С. 2-6.

- Макаров А. А. Средства и следствия сдерживания эмиссии парниковых газов в энергетике России//Изв. РАН. Энергетика. 2008. № 5. С. 3-18.

- Моделирование и оптимизация структуры и параметров энергетических и транспортных систем в регионе: Отчет о НИР, № госрегистрации 01200501121. Рук. темы к. т. н. Г. А. Борисов, ИПМИ КарНЦ РАН. 2007. 68 с.

- Яременко Ю. В. Приоритеты структурной политики и опыт реформ: Избр. тр.: В 3 т. М.: Наука, 1999.