Структурообразование в дисперсной системе «глинистый грунт - карбидный ил»

Автор: Соколова Ю.В., Фролова М.А., Айзенштадт А.М., Королев Е.В.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Глинистый грунт это многофазная многокомпонентная алюмосиликатная дисперсная система со специфическими свойствами, которые обусловлены не только ее составом, но и формированием между частицами грунта коагуляционных и переходных контактов. Одним из методов изменения характеристик грунтов является введение активных минеральных добавок, способствующих образованию фазовых контактов между частицами грунта в результате пуццолановой реакции. Доказана эффективность применения в качестве такой добавки карбидного ила, представляющего многотоннажный известьсодержащий отход (содержание активного оксида кальция доходит до 56%). Однако до настоящего времени предполагаемый механизм взаимодействия в системе «глинистый грунт карбидный ил» основан только на литературных данных и экспериментально не подтверждён. Целью данной работы являлось исследование механизма структурообразования в дисперсной системе «глинистый грунт карбидный ил». Методы и материалы. Создана модель грунта путем смешивания сапонитсодержащего материала и песка, соответствующая по составу и свойствам супеси. Карбидный ил в виде суспензии отобран из шламонакопителя, высушен до постоянной массы и просеян. Для исследования механизма структурообразования использовали микроструктурный, дифференциально-термический и рентгенофазовый анализы. Результаты и обсуждение. По результатам дифференциального термического анализа в исследуемом образце отмечается уменьшение интенсивности эндотермического эффекта в диапазоне 460-470°С, связанного с разложением гидроксида кальция, и наблюдается эндотермический эффект при 750°С, характерный для разложения гидросиликатов кальция. Результаты дифференциального термического анализа подтверждаются данными рентгенофазового анализа, которые показывают присутствие в реакционной среде гидросиликатов группы тоберморита. Исследование микроструктуры анализируемых смесей показало уменьшение в модифицированном глинистом грунте удельного объема пор диаметром 4-5 нм, что связано с образованием геля из частичек гидратных новообразований, и увеличение объема пор диаметром более 6 нм, что указывает на протекание контракции.

Дисперсная система, глинистый грунт, активная минеральная добавка, карбидный ил, структурообразование, фазовые контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/142242423

IDR: 142242423 | УДК: 544.77.022, | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-4-375-382

Текст научной статьи Структурообразование в дисперсной системе «глинистый грунт - карбидный ил»

Введение. Глинистый грунт – это многофазная многокомпонентная алюмосиликатная дисперсная система со специфическими свойствами, которые обусловлены не только ее составом, но и формированием между частицами грунта коагуляционных и переходных контактов. Одним из методов изменения характеристик грунтов является введение активных минеральных добавок, способствующих образованию фазовых контактов между частицами грунта в результате пуццолановой реакции. Доказана эффективность применения в качестве такой добавки карбидного ила, представляющего многотоннажный из-вестьсодержащий отход (содержание активного оксида кальция доходит до 56%). Однако до настоящего времени предполагаемый механизм взаимодействия в системе «глинистый грунт – карбидный ил» основан только на литературных данных и экспериментально не подтверждён. Целью данной работы являлось исследование механизма структурообразования в дисперсной системе «глинистый грунт – карбидный ил». Методы и материалы. Создана модель грунта путем смешивания сапонитсодержащего материала и песка, соответствующая по составу и свойствам супеси. Карбидный ил в виде суспензии отобран из шламонакопителя, высушен до постоянной массы и просеян. Для исследования механизма структурообразования использовали микроструктурный, дифференциально-термический и рентгенофазовый анализы. Результаты и обсуждение. По результатам дифференциального термического анализа в исследуемом образце отмечается уменьшение интенсивности эндотермического эффекта в диапазоне 460–470°С, связанного с разложением гидроксида кальция, и наблюдается эндотермический эффект при 750°С, характерный для разложения гидросиликатов кальция. Результаты дифференциального термического анализа подтверждаются данными рентгенофазового анализа, которые показывают присутствие в реакционной среде гидросиликатов группы тоберморита. Исследование микроструктуры анализируемых смесей показало уменьшение в модифицированном глинистом грунте удельного объема пор диаметром 4–5 нм, что связано с образованием геля из частичек гидратных новообразований, и увеличение объема пор диаметром более 6 нм, что указывает на протекание контракции. Выводы. Установлен механизм структурообразования в системе «глинистый грунт – карбидный ил».

Соколова Ю.В., Фролова М.А., Айзенштадт А.М., Королев Е.В. Структурообразование в дисперсной системе «глинистый грунт – карбидный ил» // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т 16, № 4. С. 375–382. – EDN: HXVOGO.

ВВЕДЕНИЕ нализ состояния автомобильных дорог регионального и местного значений на севере евро- пейской части России, в частности, в Архангельской области, показал, что более 50% дорожных конструкций не соответствуют нормативным требованиям [1]. Отсутствие развитой, стабильно функционирующей

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ и безопасной транспортной инфраструктуры затрудняет социально-экономическое и историко-культурное развитие рассматриваемого региона, входящего в перечень приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации. Одной из возможных причин разрушения дорог является слабое основание дорожной одежды, сложенное преобладающими на северных и арктических территориях глинистыми грунтами: супесями, суглинками и глинами с включениями гравия, гальки, валунов [2].

Глинистый грунт является классическим объектом коллоидной химии как с теоретической, так и с практической точек зрения, что объясняется наглядностью и удобством изучения природы взаимодействия нано- и микрочастиц на примере дисперсий глин, а также их широким применением в различных отраслях хозяйственной деятельности человека [3–13]. Грунт представляет собой многофазную многокомпонентную алюмосиликатную полидисперсную систему, состоящую из твердой, жидкой и газообразной компоненты, которые могут выступать в качестве и дисперсной фазы, и дисперсионной среды. Кроме того, грунт – это капиллярно-пористое тело, в котором твердый каркас и совокупность пор являются непрерывными, что удовлетворяет основному признаку дисперсионной среды. Твердая составляющая глинистого грунта сложена различными минералами, среди которых наличие глинистых минералов (до 20%) обуславливает специфические физико-химические свойства, характерные для грунтов как коллоидных систем: слабая водостойкость (размокание, высокая гидрофильность, способность к набуханию и усадке), пучинистость, липкость, пластичность, емкость катионного обмена, тиксотропия и повышенная адсорбционная способность [14–18]. Это связано с гранулометрическим составом и структурными особенностями глинистых пород. Они характеризуются малым размером частиц (порядка 1–100 мкм) и развитой удельной поверхностью (от 100 м2/кг для супесей и суглинков до 100 000 м2/кг для глин) [19]. Глинистые минералы имеют слоистое строение с жесткой или раздвижной кристаллической структурой, в которой две двухмерные тетраэдрические кремнекислородные сетки с обеих сторон окружают двухмерные октаэдрические алюмогидроксильные сетки [20].

Кроме того, значительное влияние на свойства глинистых грунтов оказывают образующиеся между минеральными частицами за счет дальнодейству-ющих молекулярных, магнитных, электростатических и валентных сил коагуляционные и переходные контакты, отличающиеся низкой прочностью и обратимым характером разрушения [19]. Механизм формирования точечных (переходных) контактов в глинистых дисперсных системах связан с явлением «самосборки» за счет перераспределения наночастиц и кристаллизации водорастворимых солей в контактном зазоре, что приводит к увеличению площади взаимодействия между частицами [21]. Значительно реже между глинистыми частицами формируются высокопрочные фазовые контакты за счет увеличения контактной площади соприкосновения (кристаллизационные) или развития на контакте новой фазы (цементационные), способствующие улучшению физико-химических и физико-механических характеристик глинистых грунтов [19].

Известно, что одним из наиболее эффективных и широко распространенных методов, направленных на создание фазовых контактов между минеральными частицами глинистых грунтов, является введение веществ, которые получили название активных минеральных добавок [22–27]. В качестве таких добавок могут использоваться отходы различных отраслей производства: зола-уноса, зола гидроудаления, зола от сжигания осадка сточных вод, гранулированный доменный шлак, цементная и известковая пыль, доломитовая известь, отходы керамики, зола рисовой шелухи, макулатура, фосфогипс и зола при производстве пальмового масла – характеризующиеся высоким содержанием гидроксида кальция, который вступает в химическое взаимодействие (пуццола-новая реакция) с активными кремнистыми и глиноземистыми компонентами грунта с образованием цементирующих соединений или гелей – гидросиликатов кальция (CSH) по схеме 1. Кроме того, возможно образование гидроалюминатов кальция (CAH) и алюмосиликатов кальция (CASH).

6SiO2+5Ca(OH)2 → 5CaO×6SiO2×5H2O. (1)

В работах [28–30] доказана эффективность применения в качестве активной добавки карбидного ила, который представляет многотоннажный из-вестьсодержащий отход, ежегодно образующийся в количестве порядка 18–70 млн л в результате гашения карбида кальция при производстве ацетилена. Введение в глинистый грунт карбидного ила в количестве до 9% от массы грунта в пересчете на массу сухого вещества повышает прочность, водостойкость и морозостойкость грунта. Кроме того, изучение гранулометрического и минерального составов показало, что глинистые грунты характеризуются пуццолановой активностью – способностью активных глинистых компонентов в их составе взаимодействовать с гидроксидом кальция [31]. Однако до настоящего времени предполагаемый механизм взаимодействия в системе «глинистый грунт – карбидный ил» основан только на литературных данных и экспериментально не подтвержден.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таким образом, целью данной работы являлось исследование механизма структурообразования в дисперсной системе «глинистый грунт – карбидный ил».

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы

Ввиду отдаленности и труднодоступности северных и арктических регионов, а также в связи с ограничением хозяйственной деятельности на некоторых территориях на основе библиографических и архивных изысканий была создана модельная система глинистого грунта путем смешивания глинистого компонента и песка при соотношении 1:6 соответственно. Был выбран речной полиминераль-ный песок месторождения «Краснофлотский-Запад» с модулем крупности Mк = 1,1. В качестве глинистой составляющей использовали сапонитсодержащий материал, представляющий собой многотоннажный отход (до 1 млн тонн в год) промышленного обогащения кимберлитовых руд месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова. Разработанная модель грунта по минеральному и гранулометрическому составам и физическим свойствам, представленным в работе [31], соответствовала супесям как одному из характерных типов грунтов севера европейской части России.

Карбидный ил был отобран из шламонакопителя на Заводе карбидов и ферросплавов в г. Инта (Коми) в виде суспензии, далее высушен до постоянной массы при температуре 60±5°С и просеян для исключения конгломератов, сформированных при сушке. Химический состав и характеристики карбидного ила представлены в табл. 1 и 2 соответственно.

Исходя из того, что именно глинистые минералы являются наиболее активной частью глинистых грунтов, в дальнейшем для установления механизма структурообразования в дисперсной системе «гли- нистый грунт – карбидный ил» песок был исключен из модельной системы грунта и изучалось взаимодействие в системе «сапонитсодержащий материал – карбидный ил».

Методы

Первоначально были изготовлены две группы образцов:

-

1) исходные компоненты, смешанные в сухом виде: сапонитсодержащий материал С1, карбидный ил КИ1 и смесь сапонитсодержащего материала и карбидного ила (С–КИ)1;

-

2) исходные компоненты, смешанные в сухом виде с последующим затворением водой (5% от массы сухой смеси, что соответствует оптимальным условиям структурообразования [30]), уплотнением при формовании и твердением в нормальных условиях (при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (95±5)%) в течение 28 суток: са-понитсодержащий материал С2, карбидный ил КИ2 и смесь сапонитсодержащего материала и карбидного ила (С–КИ)2.

Рациональное соотношение компонентов в смеси С–КИ для 1 и 2 группы образцов было принято одинаковым и составило 7:1 соответственно [31].

Для исследования механизма структурообразова-ния в дисперсной системе «глинистый грунт – карбидный ил» использовали комплекс научно-исследовательских методов, включающий микроструктурный, дифференциально-термический и рентгенофазовый анализы.

Микроструктурные особенности образцов исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss Sigma VP (Carl Zeiss, Германия). Морфометрические параметры микроструктуры (удельную адсорбционную площадь поверхности и пористость) определяли сорбционным методом на анализаторе Autosorb-iQ-MP (Quantachrome instruments, США)

Таблица 1

Химический состав карбидного ила

|

Компонент |

Ca(OH)2 |

Fe2O3 |

CaCO3 |

CaSO4 |

SiO2 |

Al2O3 |

|

Содержание, % |

79,6 |

0,2 |

14,9 |

1,0 |

3,0 |

1,3 |

Таблица 2

Характеристики карбидного ила

|

Свойство |

Агрегатное состояние |

Класс опасности |

Влажность, % |

Активность (содержание активного CaO), % |

|

Значение |

прочие дисперсные системы |

4 |

91,40 |

56 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ и рассчитывали по методу Брунауэра–Эммета–Тел-лера (БЭТ).

Величина уменьшения относительного объема пор была рассчитана по формуле:

ДР =^400 %

где Р2 – объем пор в образце группы 2, см3/г;

Р1 – объем пор в образце группы 1, см3/г.

Знак «–» указывает на уменьшение относительного объема пор.

Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на термоанализаторе Discovery SDT 650 (TA Instruments, США) в корундовых тиглях в атмосфере азота (расход 50 мл/мин) при скорости нагрева 10°С/мин.

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-7000 S (Shimadzu, Япония) на стандартном держателе, с вращением 30 об./мин. Параметры работы рентгеновской трубки: ускоряющее напряжение 40 кВ, ток 30 мА, материал мишени – Cu. Диапазон сканирования по углу 2θ – от 10 до 150°, скорость сканирования 2 град/мин, шаг 0,02°. Поиск соответствия проводили с помощью базы данных PDF-2 (Powder Diffraction File™ PDF-2 Release 2010, International Centre for Diffraction Data) с учетом элементного состава образца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные значения удельной адсорбционной площади поверхности, представленные в табл. 3, показали, что величина данного параметра у образцов группы 2 меньше, чем у образцов группы 1, что связано с технологическим процессов изготовления. Однако закон аддитивности для обеих групп образцов не выполняется, что подтверждает структуроо-бразование в системе С–КИ.

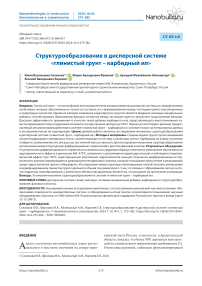

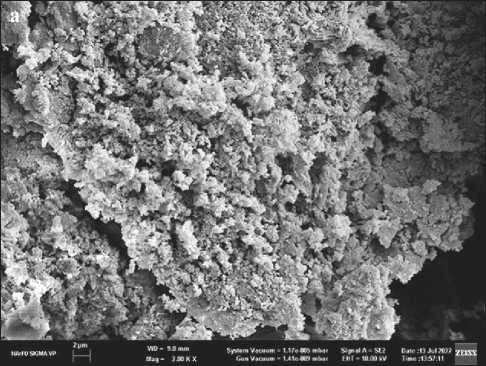

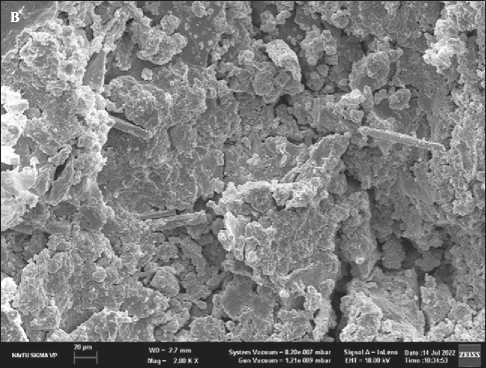

Анализ морфометрических особенностей микроструктуры анализируемых образцов (рис. 1) показал, что в сапонитсодержащем материале (образцы С) удельный объем пор диаметром более 9 нм увеличился, что обусловлено образованием обратимых коагуляционных и переходных контактов между глинистыми частицами за счет тонкой равновесной пленки жидкости толщиной до нескольких

Рис. 1. Зависимость величины уменьшения относительного объема пор от их диаметра для образцов:

С – сапонитсодержащий материал; КИ – карбидный ил; С–КИ – модифицированный глинистый грунт

десятков нанометров, которая частично удаляется при температуре дегазации 100°С. В карбидном иле (образцы КИ) удельный объем пор диаметром более 4 нм уменьшился за счет уплотнения смеси при формовании образцов и физико-химических процессов структурообразования при карбонатном твердении. В модифицированном глинистом грунте (образцы С–КИ) удельный объем пор диаметром 4–5 нм уменьшился, что связано с образованием геля из частичек гидратных новообразований, а объем пор диаметром более 6 нм увеличился, что, по нашему мнению, указывает на протекание контракции.

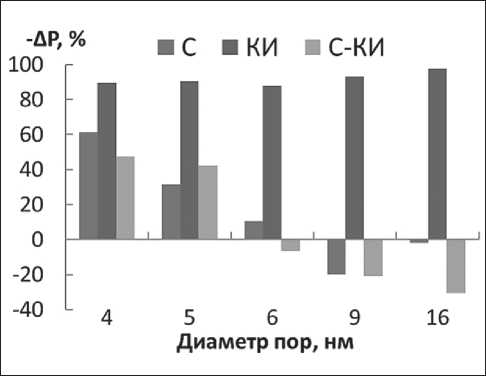

По результатам дифференциально-термического анализа (рис. 2) на термограмме 3 (образец (С–КИ)2) отмечается уменьшение интенсивности эндотермического эффекта в диапазоне 460–470°С, связанного с разложением гидроксида кальция, что указывает на то, что карбидный ил вступает во взаимодействие с активными компонентами сапонитсодержащего материала. Кроме того, наблюдается эндотермический эффект при 750°С, характерный для разложения гидросиликатов кальция (CSH).

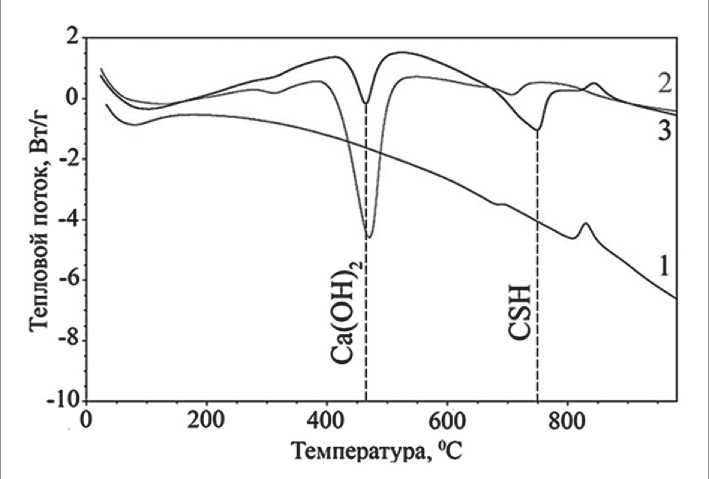

Результаты ДТА подтверждаются данными рентгенофазового анализа (рис. 3), на рентгенограммах которого в образце (С–КИ)2 отмечаются рефлексы,

Таблица 3

Удельная адсорбционная площадь поверхности образцов

|

Образец |

С1 |

С2 |

КИ1 |

КИ2 |

(С–КИ)1 |

(С–КИ)2 |

|

Удельная площадь поверхности, м2/кг |

41 255 |

18 530 |

7 609 |

1 328 |

21 933 |

8 870 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 2. Дифференциально-термический анализ 2 группы образцов: 1 – сапо-нитсодержащий материал (С2); 2 – карбидный ил (КИ2); 3 – смесь сапо-нитсодержащего материала и карбидного ила (С–КИ)2; CSH – гидросиликаты кальция

Рис. 3. Рентгенограмма образца 2 группы из смеси сапонитсодержащего материала и карбидного ила (С–КИ)2

характерные для гидросиликатов группы тобермо-рита и отсутствующие на рентгенограммах образца сапонитсодержащего материала.

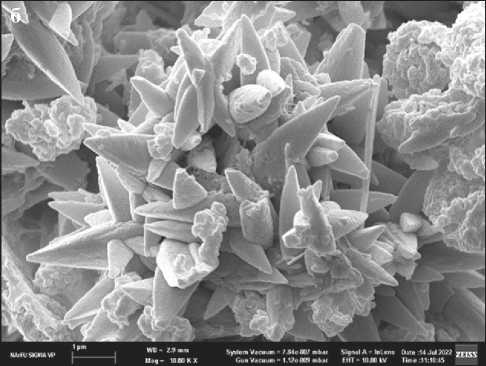

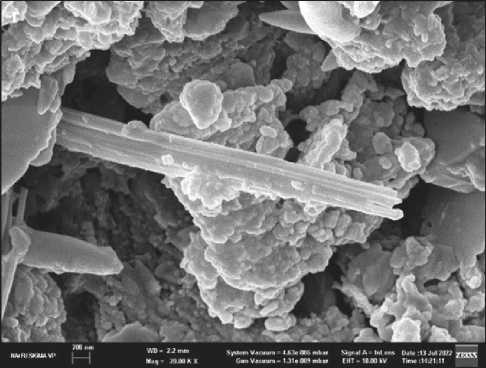

Анализ микроструктурных особенностей в системе (С–КИ)2 (рис. 4) показал образование начальных фаз гидросиликатов кальция, состоящих из белых микроскопических агрегатов в виде беспорядочно сросшихся пластинчатых и игольчатых кристаллов длиной 1–60 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, с использованием микроструктурного, дифференциально-термического

2024; 16 (4):

375–382

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 4. Микроструктура образца 2 группы из смеси сапонитсодержащего материала и карбидного ила (С–КИ)2: а, в – при увеличении ×2000; б – при увеличении ×10 000; г – при увеличении ×20 000, где а, б, в, г – фотографии разных участков поверхности образца

и рентгенофазового анализов установлен механизм структурообразования в дисперсной системе «глинистый грунт – карбидный ил», заключающийся во взаимодействии карбидного ила с активными глинистыми компонентами грунта с образованием гидросиликатов кальция, способствующих формированию фазовых контактов между минеральными частицами грунта и, как следствие, улучшению его физико-химических и физико-механических характеристик.

Список литературы Структурообразование в дисперсной системе «глинистый грунт - карбидный ил»

- Регионы России. Названы регионы с лучшим качеством дорог. РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. URL: https://riarating.ru/regions/20220704/630225323.html. (дата обращения: 09.01.2023).

- Трофимов В.Т., Вознесенский Е.А., Королев В.А. Инженерная геология России. Том 1. Грунты России. М.: КДУ, 2011. 672 с.

- Мошняков М.Г. Российские месторождения глин и возможность их использования для импортозамещения сырьевых баз в производстве керамического гранита // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. 4. 60. С. 65.

- Барбане И., Витыня И., Линдыня Л. Исследование химического и минералогического состава романцемента, синтезированного из латвийской глины и доломита // Строительные материалы. 2013. 1. С. 40–43.

- Яковлева А.А., Немчинова Н.В. Перспективы использования глин локального проявления в металлургической практике // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2019. 23(2). (145). С. 415–425. DOI: 10.21285/1814-3520-2019-2-415-425.

- Королев В.А. История использования и изучения глин, глинистых грунтов и минералов // Инженерная геология. 2021. 16(3). С. 6–25. DOI: 10.25296/1993-5056-2021-16-3-6-24.

- Гурьева В.А., Дорошин А.В. Низкокачественные кирпичные глины и золошлаковые отходы в производстве керамического кирпича // Строительные материалы. 2023. 5. С. 30–34. DOI: 10.31659/0585-430X-2023-813-5-30-34.

- Сулейменов Ж., Сагындыков А.А., Молдамуратов Ж.Н., Баялиева Г.М., Алимбаева Ж.Б. Высокопрочная стеновая керамика на основе фосфорного шлака и бентонитовой глины // Нанотехнологии в строительстве. 2022. 14(1). С. 11–17. DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-1-11-17.

- Лавров И.Ю., Береговой В.А. Печатные массы на основе глин для аддитивных технологий // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 2022. 1(14). С. 19–26.

- Баклай А.А., Маковская Н.А., Леонтьева Т.Г., Кузьмук Д.А., Москальчук Л.Н. Сорбция CS(I) на глинах месторождений Марковское (Беларусь) и 10-й хутор (Хакасия, Россия) // Радиохимия. 2022. 64(2). С. 193–200.

- Лахов С.Д., Петрова Ю.В., Бачинская В.М. Опыт применения многокомпонентной кормовой добавки на основе бентонитовой глины в животноводстве // Иппология и ветеринария. 2022. 1(43). С. 82–88.

- Балыков А.С., Низина Т.А., Володин С.В. Оптимизация технологических параметров получения минеральных добавок на основе прокаленных глин и карбонатных пород для цементных систем // Нанотехнологии в строительстве. 2022. 14(2). С. 145–155. DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-2-145-155.

- Синицин Д.А., Шаяхметов У.Ш., Рахимова О.Н., Халиков Р.М., Недосеко И.В. Наноструктурированная пенокерамика строительного назначения: технология производства и применения // Нанотехнологии в строительстве. 2021. 13(4). С. 213–221. DOI: 10.15828/2075-8545-2021-13-4-213-221.

- Ханхасаева С.Ц., Дашинамжилова Э.Ц., Бадмаева С.В., Бардамова А.Л. Адсорбция триарилметанового красителя на Ca-монтмориллоните: равновесие, кинетика и термодинамика // Коллоидный журнал. 2018. 80(4). С. 472–478. DOI: 10.1134/S0023291218040043.

- Урьев Н.Б. Реологические и тиксотропные свойства водной суспензии бентонитовой глины, предварительно подвергнутой электрогидродинамическому воздействию // Коллоидный журнал. 2011. 73(1). С. 90–96.

- Осипов В.И., Карпенко Ф.С., Кальбергенов Р.Г., Кутергин В.Н., Румянцева Н.А. Реологические свойства глинистых грунтов // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2017. 6. С. 41–51.

- Таубаева Р., Месарош Р., Мусабеков К., Барань Ш. Электрокинетический потенциал и флокуляция суспензий бентонита в растворах ПАВ, полиэлектролитов и их смесей // Коллоидный журнал. 2015. 77(1). С. 100. DOI: 10.7868/S0023291214060172.

- Апкарьян А.С., Саблина Т.Ю. Физико-технические свойства глины Корниловского месторождения Томской области // Известия вузов. Физика. 2022. 65(7). (776). С. 35–41. DOI: 10.17223/00213411/65/7/35.

- Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств. М.: ГЕОС, 2013. 578 с.

- Сонин А.С., Чурочкина Н.А., Казначеев А.В., Голованов А.В. Жидкие кристаллы дисперсий глин // Коллоидный журнал. 2018. 80(6). С. 629–651. DOI: 10.1134/S0023291218060174.

- Королев В.А. К вопросу об «ионно-электростатических связях» в глинах и причинах упрочнения глин при дегидратации // Инженерная геология. 2019. 14(3). С. 6–19. DOI: 10.25296/1993-5056-2019-14-3-6-18.

- Rahgozar M., Saberian M., Li J. Soil stabilization with non-conventional eco-friendly agricultural waste materials: An experimental study. Transportation Geotechnics. 2018; 14: 52–60. DOI: 10.1016/j.trgeo.2017.09.004.

- Marto A., Latifi N., Eisazadeh A. Effect of non-traditional additives on engineering and microstructural characteristics of laterite soil. Arabian Journal for Science and Engineering. 2014; 39(10): 6949–6958. DOI: 10.1007/s13369-014-1286-1.

- Latifi N., Marto A., Eisazadeh A. Physicochemical behavior of tropical laterite soil stabilized with non-traditional additive. Acta Geotechnica. 2016; 11(2): 433–443. DOI: 10.1007/s11440-015-0370-3.

- Sol-Sánchez M., Castro J., Ureña C., Azañón J. Stabilisation of clayey and marly soils using industrial wastes: pH and laser granulometry indicators. Engineering Geology. 2016; 200: 10–17. DOI: 10.1016/j.enggeo.2015.11.008.

- Latifi N., Meehan C., Majid M., Horpibulsuk S. Strengthening montmorillonitic and kaolinitic clays using a calcium-based non-traditional additive: A micro-level study. Applied Clay Science. 2016; 132–133: 182–193. DOI: 10.1016/j.clay.2016.06.004.

- al-Swaidani A., Hammoud I., Meziab A. Effect of adding natural pozzolana on geotechnical properties of limestabilized clayey soil. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2016; 8(5): 714–725. DOI: 10.1016/j.jrmge.2016.04.002.

- Гришин А.Н., Панченко А.И., Харченко И.Я., Баженов М.И. Тонкодисперсное композиционное вяжущее для закрепления грунтов инъекционным способом // Вестник МГСУ. 2017. 12(11). (110). С. 1289–1298. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.11.1289-1298.

- Родыгин К.С., Гырдымова Ю.В., Анаников В.П. Карбидный шлам – ключевой неорганический компонент устойчивого углеродного цикла // Успехи химии. 2022. 91(7). RCR5048. DOI: 10.1070/RCR5048.

- Соколова Ю.В., Нелюбова В.В., Айзенштадт А.М., Строкова В.В. Реология грунтобетонных смесей на основе полимер-органического связующего с минеральным модификатором // Строительные материалы. 2022. 12. С. 26–32. DOI: 10.31659/0585-430X-2022-809-12-26-32.

- Соколова Ю.В., Айзенштадт А.М., Фролова М.А., Шинкарук А.А., Махова Т.А. Потенциометрический метод оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов // Нанотехнологии в строительстве. 2023. 15(4). С. 349–358. DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-4-349-358.