Субъективное время и доказывание по уголовным делам

Автор: Ольков С.Г.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовное право и криминология

Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель данной статьи – повышение степени точности субъективной оценки объективного времени как обстоятельства, входящего в предмет доказывания по уголовным делам. Научные методы: 1) дифференциальное и интегральное исчисление; 2) корреляционный и регрессионный анализ; 3) использование мер центральной тенденции и разброса; 4) построение линейных и нелинейных математических моделей; 5) эксперимент; 6) подбор теоретических вероятностных распределений. Научные результаты, полученные автором: 1) построение математической модели субъективного времени, выраженного во времени объективном; 2) классификация видов субъективного времени; 3) определение направлений выявления тенденций и закономерностей субъективного времени с целью корректировки возможных ошибок участников уголовно-процессуальных правоотношений относительно времени в процессе доказывания; 4) параметризация отдельных случайных функций субъективного времени; 5) определение экспериментальной стратегии изучения закономерностей субъективного времени; 6) определение методов измерения величины отклонений субъективного времени от времени объективного. Научная новизна: заключается во вновь полученных научных результатах. Практическая значимость состоит в возможности разработки методики, позволяющей корректировать субъективные ошибки участников уголовного судопроизводства относительно времени события преступления.

Короткий адрес: https://sciup.org/142197608

IDR: 142197608

Текст научной статьи Субъективное время и доказывание по уголовным делам

Довольно часто нам нужно знать точное время, и для его измерения используются более или менее точные часы. В частности, в предмет доказывания по уголовным делам входит время. В статье 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию) подчеркивается, что при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, где на первом месте стоит время совершения преступления.

Когда у нас есть часы, и они достаточно точны, мы с легкостью можем измерять различные временные интервалы и довольно точно ориентироваться во времени, но когда часов нет или нет возможности на них посмотреть, время становится субъективным, а ощущение времени (индивидуальное чувство времени) зависит от различных факторов. Например, когда мы занимаемся нудной, неприятной работой или ожидаем чего-то с нетерпением, то чувствуем, как субъективное течение времени замедляется, или, напротив, делая что-либо захватывающее, интересное, нам кажется, что время летит очень быстро. В состоянии сна время пролетает незаметно. На субъективное ощущение времени влияет возраст, употребление психоактивных препаратов, колебания атмосферного давления и температуры, ощущение чувства страха и т.д. ( гипотезы, которые нужно проверять ). Вопрос только в том, каково точное влияние упомянутых и иных факторов? Скажем, тот же свидетель, обвиняемый или потерпевший, в зависимости от ряда обстоятельств, может неумышленно давать искаженную информацию о времени, если у него не было достаточно точных часов или он на них не смотрел.

Провожу простой эксперимент со студентами заочного отделения юридического факультета СурГУ. Цель – выяснить, насколько сильно их индивидуальное чувство времени. Они снимают и отдают мне часы, зная суть эксперимента. Я засекаю время, и жду 7 минут. После этого задаю вопрос: сколько времени прошло? Большинство из опрошенных мужчин и женщин ответили, что прошло 10 минут (только один мужчина указал 9 минут), то есть ошиблись на 3 минуты в сторону увеличения. Их субъективное время текло быстрей объективного на 42,8%. Условия проведения эксперимента: 10 мая 2013 года, г. Сургут, начало: 11 ч. 30 минут; окончание: 11 ч. 37 минут. В эксперименте участвовало 5 женщин и 2 мужчины – студенты-заочники юридического факультета СурГУ (отмечался также их возраст). Атмосферное давление 757

мм ртутного столба. Пасмурно.

Очевидно, что это лишь один из серии подобных экспериментов, в которых до бесконечности можно варьировать условия и отслеживать динамику субъективного времени относительно времени объективного. По результатам следует строить конкретные математические модели.

Если бы в нашем распоряжении были соответствующие оценочные уравнения, учитывающие закономерности течения субъективного времени в различных условиях, то субъективную оценку времени произвольно взятого лица можно было бы скорректировать, приблизив её к объективному положению вещей. Это, в свою очередь, повысило бы эффективность соответствующих следственных и судебных действий.

Начнем с построения общей математической модели соотношения объективного и субъективного времени. Возьмем две переменных: T и t , где T – объективное время, а t – время субъективное. Очевидно, что объективное время не выступает фактором (аргументом) времени субъективного, равно как и субъективное время не является фактором объективного времени. То есть по «поведению» переменной T мы не можем предсказать «поведение» переменной t , и, наоборот, по «поведению» пе-ременной t мы не можем предсказать по-ведение переменной T . Единственное, что может нас «утешить», это абсолютная устойчивость объективного времени. То есть, если мы возьмем двое объективных часов T1 и Т2 , и расположим их по двум осям декартовой системы координат, то получим идеально согласованное время, или время, идущее строго по биссектрисе. Назовем это время биссектриальным, а получившуюся систему координат плоскостью объективного времени.

Очевидно, что биссектриальное время на плоскости объективного времени строго предсказуемо, коль скоро описывается простейшим линейным уравнением: Т2= T1 или у=а+bx, где а=0, и b=1, у=Т2, а х=T1. При этом также очевидно, что переменные независимы друг от друга. Просто одну переменную мы выразили с использованием другой. Ясно, что если бы какие-либо часы Т2 или T1 шли быстрей или медленнее, то координаты «слетели» бы с линии биссектрисы. В итоге бы получилось какое-либо линейное или нелинейное уравнение, в зависимости от того, с какой скоростью и ускорением изменялось бы время на часах с ошибкой.

Теперь вместо Т 2 возьмем какое либо ti из множества t , принимающего значения от -те до те : {t 1 , t 2... t m } , и представим их соотношение в простейшей декартовой системе координат с четырьмя квадрантами. То есть получим плоскостное субъективное время, выраженное во времени объективном. Если перейти к m -мерному пространству, наращивая число t в модели, включая дополнительно t2, t 3.. .t m, то получим m -мерное пространство реализации случайных или «блуждающих» функций субъективного времени, выраженных во времени объективном. Эти случайные функции будут варьировать в области определения объективного времени случайным образом с соответствующими случайными характеристиками. Для случайных функций вводится ряд важнейших характеристик: 1) математическое ожидание M[t(T)] ; 2) дисперсия случайной функции D[t(T)] ; 3) корреляционная или автокорреляционная функция K(t, T) , а также различные распределения.

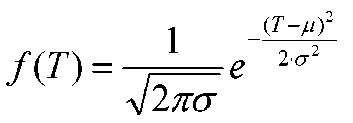

Можно предположить, что вероятностное распределение случайных функций t(T) будет соответствовать нормальному распределению:

,

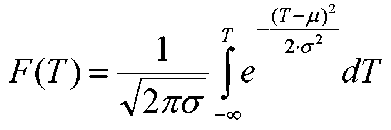

где f(T) - плотность вероятности, у -стандартное отклонение, м – математическое ожидание, e – основание натуральных логарифмов, равное 2,718. По существу это дифференциальная функция от интегральной функции распределения:

Удобным здесь является, что для построения кривой распределения нужно знать лишь два параметра распределения – математическое ожидание и стандартное отклонение.

Представим произвольную функцию субъективного времени t=f(T ) на плоскости объективного времени T0t . Теоретически, как мы выяснили, область определения функции, то есть значения переменной T , могут принимать любые значения от -те до те . Тогда в первом, втором, третьем и четвертом квадрантах получим следующие теоретически возможные разновидности субъективного времени: 1) будущее положительное время (БПВ) – в первом квадранте декартовой системы координат; 2) прошлое положительное время (ППВ) – во втором квадранте; 3) прошлое отрицательное время (ПОВ) – в третьем квадранте; 4) будущее отрицательное время (БОВ) – в четвертом квадранте декартовой системы координат; 5) нулевое (настоящее) положительное время (НПВ) – расположено над началом координат; 6) нулевое (на-стоящее) отрицательное время (НОВ) – расположено под началом координат; 7) истинное время (ИВ) или нуль время (НВ).

Если провести в декартовой системе ко-ординат (T0t) прямую и обратную биссектрисы, то есть функции t=T и t=-T , то по-лучим дополнительные теоретически возможные разновидности субъективного времени: в первом квадранте: 1) биссектри-сное будущее положительное время (бБПВ); 2) будущее положительное надбиссектри-сное время (БПНбВ); 3) будущее положительное подбиссектрисное время (БППбВ); во втором квадранте: 4) прошлое положительное биссектриссное время (ППбВ); 5) прошлое положительное надбиссектри-сное время (ППНбВ); 6) прошлое положительное подбиссектрисное время (ПППбВ); в третьем квадранте: 7) прошлое отрицательное биссектриссное время (ПОбВ); 8) прошлое отрицательное надбиссектри-сное время (ПОНбВ); 9) прошлое отрицательное подбиссектрисное время (ПОПбВ); в четвертом квадранте: 10) биссектрисное отрицательное будущее время (бОБВ);

11) отрицательное будущее надбиссектри-сное время (ОБНбВ); 12) отрицательное будущее подбиссектрисное время (ОБПбВ).

Учитывая тот факт, что реальное эмпирическое объективное время ( T ), известное нам, течет только назад, то есть от настоящего к прошлому (прошел час, два и т.д.) и является отрицательной величиной ( -T ), то и субъективное время ( t ), в нем выраженное, является отрицательной величиной и может располагаться только: 1) вдоль линии ординаты (собственно в нуле, над и под ним); 2) во втором квадранте декартовой системы координат; 3) в третьем квадранте декартовой системы координат.

Например, если объективные часы показывают в настоящий момент время равное трем часам (ИВ=3), а по вашему мнению (у вас нет объективных часов), сейчас 4 часа, то t=1 часу, и координата вашего субъективного времени (0; 1). Истинное время, измеренное по объективным часам, всегда нулевое (время здесь и сейчас).

Если математическое ожидание M[t(T)] случайной функции t(T) будет равно нулю, то линия её математического ожидания будет идти по линии биссектрисы, и можно утверждать, что в среднем субъективное время индивида совпадает с течением объективного времени. Если M[t(T)] >0, то субъективное время данного индивида в среднем завышено, если M[t(T)] <0, то субъективное время данного индивида в среднем занижено. В реальности же будем иметь первичную волну времени (колебания субъективного времени вокруг математического ожидания его функции t(T) ) и вторичную волну времени – колебание его случайной функции t(T) относительно линии биссектрисы в третьем квадранте декартовой системы координат. Отслеживая прошлое значение случай-ной функции t(T) по её временному

—ОО

XX = [/XXх ряду , имеем – объ ем часов ошибочного или отклоняющегося времени (площадь под графиком функции). Первая производная данной первообразной функции будет показывать, насколько в аб- солютном выражении, например, часов, изменяется величина субъективного времени при изменении объективного времени на единицу измерения – час. Так, если производная функции субъективного времени , то в среднем индивид склонен на 15 минут отклоняться от часа в положительную сторону, то есть завышать реальное время. Напротив, если производная функции субъективного времени , то в среднем индивид склонен на 12 минут отклоняться от часа в отрицательную сторону, то есть занижать реальное время.

Используя меры вариации – дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и другие? несложно определить устойчивость индивидуального субъективного времени, а следовательно, риск ошибки, которую индивид склонен совершить при оценке реального (объективного) времени. С поправкой на эту ошибку и следует доверять субъективной оценке объективного времени данного индивида.

Работая с временными рядами субъективного времени, в них можно выявлять положительные и отрицательные тенденции, строить карты контроля субъективного времени, а также исследовать экстремумы временного ряда, выявляя соответствующие максимумы и минимумы ошибочных оценок объективного времени. Далее эти экстремумы нужно будет связывать с конкретными факторами, их породившими, то есть исследовать детерминанты ошибочных оценок.

Специального внимания заслуживает изучение закономерностей ошибочных оценок объективного времени. Экспериментальным путем следует устанавливать, какие факторы, и на какую величину сдвигают оценку объективного времени. Мне вспоминается здесь пример из личного опыта. Это было в 1980 году, когда я проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. Проводились учения, и в течение полутора суток я не спал, а когда «вздремнул полчасика», то потом выяснил, что на самом деле прошло 14 часов. То есть два фактора – сон и физическая усталость – привели к существенному субъективному сдвигу во времени. Оценить время по суточным циклам я не мог, так как находился в бункере узла связи – под землей.

Можно работать и с более сложными моделями, например, возьмем трехмерное пространство T1 , Т2 и какое либо t из множества t , принимающего значения от -∞ до ∞ , и представим их соотношение в восьми октантах. То есть получим субъективное время, выраженное в плоскости объективного времени. Если перейти к m -мерному пространству, наращивая число t в модели, включая дополнительно t2, t3…tm , то получим m -мерное пространство субъективного времени, выраженное в плоскости времени объективного.

Субъективное ощущение времени может быть линейным и нелинейным, быстрым, нормальным (средним) и медленным (вообще говоря, речь идет о бесконечном множестве таких состояний, а не трех точечных), что имеет значение при решении различных уголовно-процессуальных задач, в частности, связанных с предметом доказывания по уголовным делам. Особое значение имеет принципиальная возможность разработки методики, позволяющей существенно корректировать ошибки участников уголовного судопроизводства относительно времени наступления и продолжительности определенных событий, имеющих значение для установления объективной истины по уголовным делам.

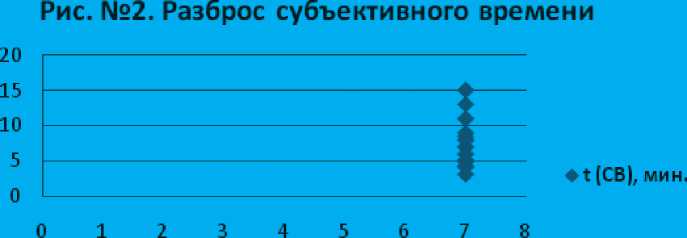

Приведу результаты простого эксперимента, который провел 11.05.2013 года со студентами первого курса медицинского факультета Сургутского государственного университета ХМАО-Югры в период с 8.30 до 8.37 и с 10.00 до 10.07, в котором участвовало 25 студентов в возрасте от 17 до 25 лет: 10 – мужчин и 15 – женщин. Перед студентами стояла задача оценить, сколько времени прошло от начала отсчета, не пользуясь при этом часами. При этом объективное время T =7 минут. По итогам эксперимента была составлена нижеследующая таблица и выполнены соответствующие расчеты.

|

№ п/п |

T (ОВ), мин. |

t (СВ), мин. |

t-T , мин. |

|

1 |

7 |

15 |

8 |

|

2 |

7 |

8,5 |

1,5 |

|

3 |

7 |

8 |

1 |

|

4 |

7 |

8 |

1 |

|

5 |

7 |

8 |

1 |

|

6 |

7 |

9 |

2 |

|

7 |

7 |

13 |

6 |

|

8 |

7 |

8 |

1 |

|

9 |

7 |

7 |

0 |

|

10 |

7 |

11 |

4 |

|

11 |

7 |

5 |

-2 |

|

12 |

7 |

4,32 |

-2,68 |

Таблица 1.

|

13 |

7 |

11 |

4 |

|

14 |

7 |

7,05 |

0,05 |

|

15 |

7 |

5 |

-2 |

|

16 |

7 |

6 |

-1 |

|

17 |

7 |

5 |

-2 |

|

18 |

7 |

4,3 |

-2,7 |

|

19 |

7 |

3,15 |

-3,85 |

|

20 |

7 |

4,2 |

-2,8 |

|

21 |

7 |

5,2 |

-1,8 |

|

22 |

7 |

5 |

-2 |

|

23 |

7 |

6 |

-1 |

|

24 |

7 |

15 |

8 |

|

25 |

7 |

8 |

1 |

Таблица 2.

Описательная статистика субъективного времени

|

Среднее |

7,5888 |

|

Стандартная ошибка |

0,654421 |

|

Медиана |

7,05 |

|

Мода |

8 |

|

Стандартное отклонение |

3,272106 |

|

Дисперсия выборки |

10,70668 |

|

Эксцесс |

0,38716 |

|

Асимметричность |

0,992318 |

|

Интервал |

11,85 |

|

Минимум |

3,15 |

|

Максимум |

15 |

|

Сумма |

189,72 |

|

Счет |

25 |

Коэффициент вариации ряда субъективных оценок составил 43%

^ = -•100 = ^^-100 = 43i 7,588

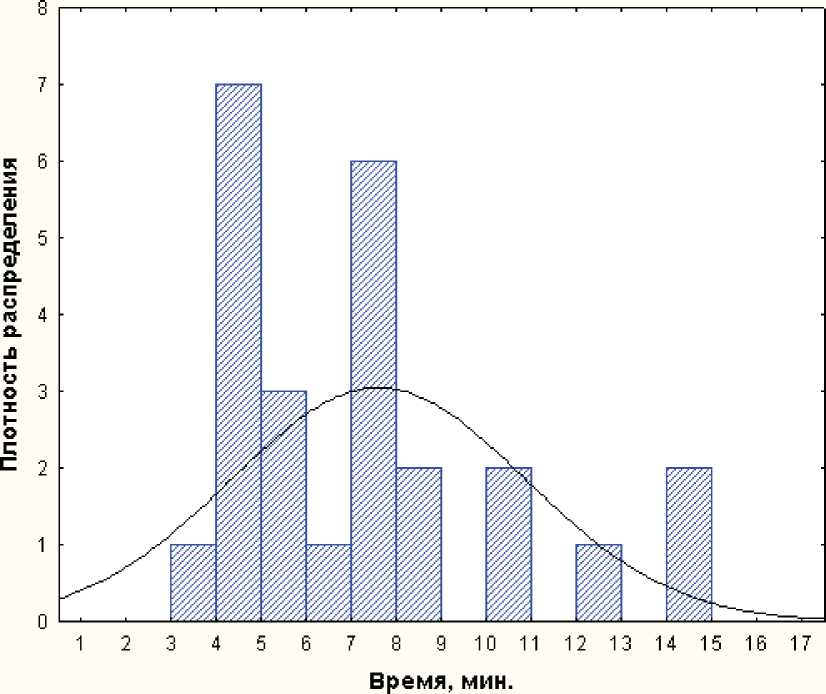

, что говорит о сильной неустойчивости вариационного ряда субъективного времени. Кроме того, вероятностное распределение не соответствует нормальному, что видно из графика распределения на рисунке 4.

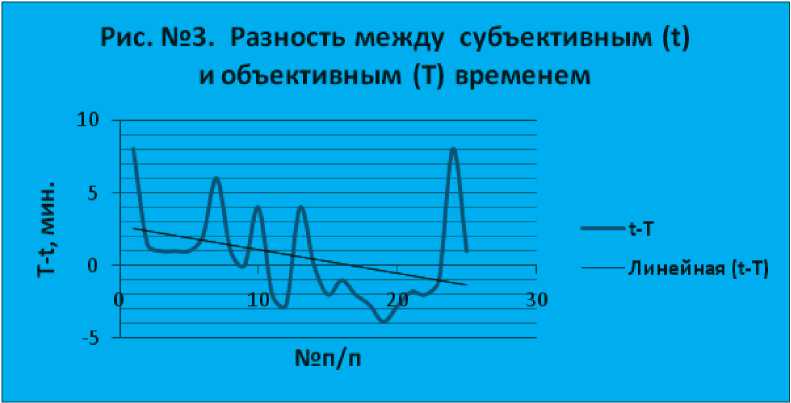

На рисунке №1 представлено соотношение объективного и субъективного времени в зависимости от участника эксперимента, а на рисунке 2 показан разброс субъективного времени относительно объективного. На рисунке 3 показана разность между объективным и субъективным временем с линией средней субъективной оценки времени.

Рис. № 4. Распределение субъективного времени

Chi-Square test = 3,67319, df= 1 (adjusted), p = 0,05529

Вполне очевидно, что в данном случае мы работали с группой индивидов и не исследовали динамику их субъективного времени, но в целом мы отметили, что их оценки заметно различаются между собой – одним индивидам было свойственно завысить, а другим занизить время, и лишь в редких случаях они попадали в точку объективного времени. Поэтому стратегия дальнейших исследований в этой сфере предполагает и серию специальных экспериментов, нацеленных на получение соответствующих тенденций и закономерностей субъективного времени, законов их распределения и т.д., полезных для корректировки субъективных оценок в процессе доказывания по уголовным делам.

Результаты эксперимента

Примечание:

T – объективное время, мин.; t – субъективное время, мин.; (t-T) - разность между субъективным и объективным временем