Судьба туркменского военачальника 19 века Говшут- хана в аспекте источниковедческих изысканий

Бесплатный доступ

Фигура Говшут-хана, столь известная в отечественной общественно-популярной публицистике, должного освещения в специальной научной литературе не получила. В данной работе автор постарался реабилитировать это положение и восстановить в должной мере образ этой неординарной личности. В ходе исследования был применен комплексный метод изучения источниковедческого и историографического и этнографического материала. Использование способа историко-сравнительного анализа позволило выявить некоторые неизвестные подробности из жизни Говшут-хана, а также помогло объективно взглянуть на общественно-политическую ситуацию в Мервском регионе. Критический анализ исследуемых текстов и дальнейший синтез сведений из них дал возможность выделить важные моменты рассматриваемого вопроса. Результатом исследования явилось воссоздание образа Говшут-хана как смелого полководца, умного дипломата, превосходного руководителя и безупречного лидера. Присущие ему дальновидность и терпение помогли одержать ряд блистательных побед над неприятелями и снискать славу опытного военачальника. Говшут-хан, как грамотный хозяйственник, организовал сооружение внушительной крепости Говшут-хан-гала, а также возвел плотину Говшут-бенд. Он основал в Мерве сеть образовательных учреждений: мектебы и медресе.

Говшут-хан, мерв, хива, иран, российская империя, теке, военачальник, дипломат

Короткий адрес: https://sciup.org/147243998

IDR: 147243998 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh240301

Текст научной статьи Судьба туркменского военачальника 19 века Говшут- хана в аспекте источниковедческих изысканий

Говшут-хан - глава мервских теке, отмечен в истории как опытный военачальник, сумевший объединить вокруг себя не только своих соплеменников, но и остальные племена оазиса. В 1858 г. жители Мерва отбивают нападение хивинского правителя Мухаммет-Эмин-хана, а в 1861 г. разбивают гаджарские войска соседнего Ирана. Опыт тонкого дипломата и характер жесткого лидера помогли Говшут-хану выйти победителем в этих сражениях. Ратные подвиги хана прославили его далеко за пределами родного края. В хрониках той поры его деяниям воздается должная хвала. Имя Говшут-хана не забыто и в современных отечественных учебниках и пособиях. Между тем, соответствующего освещения в специальной научной литературе этот образ не получил. В рамках данной статьи автор пытается в должной мере восстановить образ этой выдающейся личности.

Обзор литературы

Среди источников, указывающих на детали из биографии Говшут-хана, следует выделить следующие материалы: Абду-с-Саттар Казы «Книга рассказов о битвах текинцев» [1], М. Алиханов-Аварский «Мервский оазис и дороги, ведущие к нему» [2] и «Закаспийские воспоминания» [3]; А. Самойлович «Туркменский поэт-босяк Кор-Молла, и его песня о русских» [4] и «Из туркменской старины. II. Мерв-ские воспоминания» [5]; В. А. Туган-Мирза-Барановский «Русские в Ахал-Теке. 1879 г.» [6]; «Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов)» [7]; «Россия и Туркмения в XIX веке» [8]; А. А. Семенов «Очерки из истории присоединения вольной Туркмении (1881-1885 гг.)» [9].

Историография рассматриваемого вопроса нашла свое частичное отображение в таких работах, как: Дж. Давлетов, А. Ильясов «Присоединение Туркмении к России» [10]; «Туркменские ханы и сердары» [11], а также недавно вышедшая статья турецкого исследователя Р. Шахси [12].

Методы исследования

В данной работе нами был применен комплексный метод исследования, с подключением всевозможного источниковедческого и историографического материала, бытующей в народе устной информации и этнографических данных. Системный подход в исследовании текстов дал возможность выделить необходимую информацию, рисующую правдивый образ нашего героя. Историко-сравнительный анализ помог объективно взглянуть на общественно-политическую ситуацию не только в Мерве, но и во всем регионе.

Полученные данные рисуют нам фигуру сильного руководителя. При управлении обществом ему приходилось применять строгие, а порой жесткие меры. Его лидерство не ограничивалось только военными операциями. Возведение огромной по тому времени крепости Говшут-хан-гала, а также постройка плотины Говшут-бент требовали огромных людских ресурсов. Здесь он проявлял себя как превосходный руководитель и грамотный организатор.

Результаты и дискуссия

Говшут-хан родился в 1823 г. в Атеке в селе Говшут. В средневековых источниках часто упоми- наются туркменские предводители с именем Ки-фшат (Кафшут) [12, s. 78]. Традиционно термином Говшут обозначают места соединения горных хребтов или ущелий (даг дювюнлери, говшут). Рядом с селением Говшут расположена местность Душак, название которой в переводе с персидского языка также звучит как «слияние двух (горных) веток» [13, p. 100]. Это обстоятельство и дало название данному селу, где родился Говшут-хан.

Молодой Говшут отличался живым умом, отменной храбростью и твердым характером. С возрастом он стал близким соратником главы текинцев Ораз-Яглы-хана (колено Сычмаз, род Гараах-мет). Они оба, а также Гара-Оглан-хан (колено Векиль) активно участвуют в мятеже хорасанского феодала Салара в 1846 г. [14, с. 240-243]. Текинцы, осевшие на берегах Теджена еще в 1780-х гг., со временем переселяются в Сарахс. По причине того, что Ораз-Яглы-хан постарел, в 1853 г. на совете было принято решение о передаче главенства Говшут-хану. Одновременно в Сарахсе возводится новая крепость - Говшут-гала [15, с. 105].

В начале 1855 г. хивинский правитель Мухам-мед-Эмин-хан (гг. правл. 1845-1855) выступает с походом на Мерв. Его сорокатысячное войско достигает местности Гара-Яп, а в марте находится у стен серах-ского укрепления Говшут-гала. На помощь текинцам приходит поддержка от соплеменников из Ахала [6, с. 68]. Генерал-майор Н. Г. Петрусевич отмечал, что у предводителей туркмен могли быть разногласия, но в моменты опасности они «…всегда будут на стороне своих, а не чужих» [16, с. 48]. О совместных действиях текинцев Серахса, Ахала и Гара-Япа против хивинцев говорят и иранские хронисты [14, с. 271]. Туркмены, выйдя за стены крепости, принимают бой и оттесняют неприятеля. 19 марта отбита вторая попытка хивинцев. В бою джигит по имени Гурбан-Кель ударом сабли валит Мухаммед-Эмин-хана с коня, а подоспевший сын Ораз-Яглы-хана Сяхет-Нияз лишает его жизни. В память об этой битве место, известное ранее как Яглы-депе, теперь именуется Ганлы-депе (Кровавый холм). Уничтожена большая часть хивинской армии, часть пленена, а другая бежала. В качестве трофеев было взято 19 пушек, 24 фальконета, четыре знамени, много мушкетов и другого оружия [14, с. 264, 309]. Слава Говшут-хана распространилась до хивинских, бухарских и персидских владений. В этом сражении геройски проявили себя ближайшие соратники Говшут-хана: Аман-Сяхет-сердар (колено Багши), Тяч-Гёк-сердар (колено Сычмаз, род Ак-Сопы), сыновья Ораз-Яглы-хана - Сяхет-Нияз-хан и Берды-Нияз-хан [15, с. 105]. Героизм туркмен был отображен в рассказе Тёре-бая [5, с. 83] и воспет народным поэтом Кёр-Молла [4, с. 219-220].

Вскоре Говшут-хан, обеспокоенный притеснениями со стороны Ирана, намеревается переселиться в Мерв. Для реализации этого сложного мероприятия он обращается за помощью к правителю текинцев Ахала - Нур-Берды-хану. Послед- ний, однако, вместе с йомутским главою Махмыт-ишаном занят помощью гёкленам, на которых по приказу иранского шаха Насреддина надвигается войско Джапар-Гулы-хана. Тогда направленный ранее Говшут-ханом в Ахал для переговоров Гюльтен-батыр (Гюльтёк-бай, из колена Багши) остается со своим отрядом и сражается против иранцев [1, с. 25–27]. После длительного боя Джа-пар-Гулы-хан вынужден был отступить в Иран.

В 1858 г. текинцы перебираются из Серахса в Мерв [3, с. 111]. Серахское укрепление Говшут-гала остается заброшенным. Д. Н. Логофет, описывая в 1909 г. этот запустевший форт, отмечал, что его стены и башни находились в сильно разрушенном состоянии, где «…призрак грозного Говшут-хана иногда появляется в лунные ночи и носится над развалинами города» [17, с. 199-200].

Шах Ирана Насреддин, недовольный поражением своих войск в битве под Гарры-гала в 1858 г., организовывает новый поход, теперь уже на Мерв [18, с. 62]. В 1861 г. иранская армия численностью в 12 000 конников и 12 000 пехотинцев с 33 пушками выступает в поход. Во главе войска стоит Хамза-Мирза со своим помощником Мирза-Мамедом (Га-ра-сертип). В арсенале текинцев также имелись пушки [1, с. 0134], захваченные ранее у хивинцев в 1855 г. Говшут-хан собирает войско в 10 000 воинов. Вскоре прибывает помощь от соплеменников из Ахала [6, с. 69]. 6 июля 1861 г. туркмены встречают неприятеля в местечке Гара-Яп и дают ему первый отпор. Затем происходит осада укрепления Ниязмет-гала (Порсы-гала), после чего враг отступает. В местечке Джерен-депе были уничтожены 1 000 гаджарцев и несколько сотен из них взяты в плен. Особый героизм проявили туркменские военачальники: Тяч-Гёк-сердар и Аман-Сяхет-сердар, сыновья Ораз-Яглы-хана - Сахат-Нияз-хан и Бер-ды-Нияз-хан [15, с. 105] . 3 октября 1861 г. начинается полное отступление иранских войск.

Итоги этого сражения нашли свое отражение в народном творчестве. Туркменский поэт Дован-шахир пишет: «На голову Говшут-хана птица счастья села» [1, с. 0113]. Героизм Говшут-хана и Аман-Сяхет-сердара были воспеты и народным поэтом Кёр-Молла в стихотворении «Аман-Сяхет-сердар и Говшут-хан хороши!» [4, с. 219-220]. Ценными источниками этого события являются «Рассказ о туркменско-каджарской войне» Мухаммет-Рахи-ма, сына поэта Молланепеса [19, с. 6, 32], а также воспоминания попавшего в плен к текинцам французского топографа и художника Гулибефа де Бло-квиля, позже написавшего книгу-воспоминание «Четырнадцатимесячный плен у туркменцев» [20].

Дальнейшие события в регионе связаны с продвижением войск Российской Империи. В октябре 1869 г. российские войска обосновываются на восточном побережье Каспийского моря. Текинцы не замедлили с ответом и вскоре атаковали Михайловский пост. Из донесения управляющего россий- ским консульством в Астрабаде от 21 ноября 1870 г. следует, что туркменское племя ёмут отправило своих депутатов к Говшут-хану за помощью. Отряд в 2 000 человек под предводительством Говшут-хана, Нур-Гельды-хана (племя Гёклен), Ходжа -Кули-хана (брат Говшут-хана), Ораз-Мухаммет-хана (мервский Теке колена Багши), Сопы-хана (ахалский хан колена Векиль) и Овез-Мурад-сардара (Дыкма-сердар из колена Сычмаз) нападает на русский гарнизон. В последующем донесении от 1 декабря 1870 г. уточняется, что 20 октября 1870 г. на рассвете текинцы осуществили нападение на часть сухопутного отряда полковника Столетова, расположенную у пристани в заливе Кайсесу (Михайловский залив) [7, с. 52, 53]. С. А. Гунаропуло также пишет об участии в данном нападении осенью 1870 г. Говшут-хана и проживавшего в Даш-Арват-гала Дундур-хана [22, с. 1034]. О нападении туркмен на русский пост в Михайловском заливе 20 октября 1870 г. сообщает и Гродеков [23, т. 1, с. 98].

Известно, что Хива всячески поощряла туркменских ханов и старшин на войну против русских. В российских донесениях часто говорилось, что «…эмиссары Мерва и Ахала постоянно ездят в Хиву и возвращаются обратно, богато одаренные ханом» [23, т. 1, с. 119]. В Хиве побывал ахалский военачальник Дыкма-сердар, который, получив здесь щедрые подарки, участвовал в организации нападения на Михайловский пост [10, с. 50]. Следует добавить сообщение В. Маркозова о том, что текинский глава Нур-Берды-хан «.. .получил от хана хивинского 5 000 туманов, обязавшись за это напасть на русских» [24, с. 70]. Хива обещала направить в помощь туркменам своих 3 000 всадников и артиллерию. Нур-Берды-хан уведомил о своей готовности, но только после того, как хивинский хан первым вступит в бой с русскими отрядами [7, с. 62, 82].

В 1875 г. в Гёк-тепе организуется совет - Мас-лахат, - на котором текинцы колена Тогтамыш стали склоняться к мирному решению вопроса с российскими войсками. Тогда другое текинское колено, Утамыш, посылает своих депутатов в Мерв с жалобами на первых. Говшут-хан отправляет из Мерва в Ахал депутацию во главе с Худай-Берды-ханом [25, с. 46], которая запрещает поддерживать всякие отношения с русскими, пригрозив в противном случае наказанием [23, т. 1, с. 120]. В одних документах Худай-Берды-хан указан как брат Нур-Берды-хана [23, т. 1, с. 120], в других - как дядя [7, с. 187, 245], а в-третьих - даже как брат Говшут-хана [25, с. 46]. В мае 1877 г. российские отряды доходят до Кызыл-Арвата. Текинцы Ахала запрашивают помощь у Говшут-хана, который собрал для этой цели до 30 000 ополченцев и артиллерию [7, с. 318, 319, 325].

Первые столкновения с российскими отрядами показали мощь их современного оружия. Гов-шут-хан готов был к переговорам и даже пытался заключить с Россией мирный договор [26, с. 230]. Однако продвижение русских отрядов в глубь оа- зиса отбросило все его дипломатические шаги. В сложившейся ситуации Говшут-хан начал искать поддержки у соседей. Он сам ездил в Мешхед, но не нашел понимания со стороны иранских вельмож. В 1876 г. Говшут-хан направляет своего брата в Герат, где получает заверения о поддержке [12, s. 105]. Через год в Герат был отправлен один из его сыновей [27, р. 246]. Поездки мервских делегатов в Мешхед возобновились в 1877 г., но договориться удалось лишь в 1878 г., с уступками иранцам, в их притязаниях на Серахс. Однако вскоре Говшут-хан неожиданно умирает [27, р. 245], и дальнейшая борьба Мерва за независимость ложится на плечи других текинских предводителей.

Говоря о влиянии Говшут-хана, Ч. Стюарт пишет, что «…еще ни одна семья не достигла такой власти, как семья Говшут-хана» [28, р. 542]. Г. Лэнсделл указывал, что Говшут-хан происходил из влиятельной семьи и обладал решительной волей [29, р. 480]. По воспоминанию Гулибефа де-Блоквиля, Говшут-хан «…пользуется некоторыми правами верховной власти, благодаря своей хитрости и политическому смыслу» [20, р. 266]. О влиянии рода Говшут-хана сообщают и архивные материалы [30, л. 9-11].

Говшут-хан обладал превосходными способностями руководителя. М. Алиханов отмечал, что Гов-шут-хан выказал «.замечательное уменье в деле организации и обуздания текинцев» [3, с. 87]. Для поддержания дисциплины в обществе Говшут-хан сформировал стражу, состоявшую из 2 000 преданных ему нукеров. Они неукоснительно выполняли все его приказания, вплоть до смертного приговора [3, с. 87].

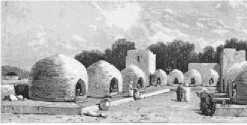

Главной крепостью Мерва считалась Говшут-хан-гала. Это укрепление было возведено на восточном берегу Мургаба, в петле реки, и омывалось водой с двух сторон [28, р. 531]. По размерам и толщине крепостных стен это укрепление было намного крупнее Гёк-текинской крепости в Ахале [3, с. 111; 31, р. 179; 32, с. 504].

Работы по строительству крепости Говшут-хан-гала начались еще в 1859 г., накануне похода иранской армии в 1861 г. [18, с. 62; 21, р. 143; 28, р. 531; 32, с. 195]. Работы возобновились в 1868 г. сразу после завоевания Россией Бухары и в 1873 г. с захватом Хивы [32, с. 504; 34, с. 126; 35, с. 191]. В 1881 г. работы с участием 25 000 рабочих продолжились, но так как после взятия Гёк-Тепе русские войска на Мерв не пошли, то строительство вновь остановилось [2, с. 52; 33, с. 192; 31, р. 193]. По другим данным в работах участвовало до 8 000 человек [21, р. 161; 36, р. 66].

В 1881 г. главным распорядителем работ на строительстве крепости был мервский глава Гад-жар-хан (колено Сычмаз, род Топаз) [18, с. 63]. При строительстве крепости каждое из четырех текинских колен должно было возвести одну из стен, с предоставлением одинакового числа рабочих [32, с. 504; 37, с. 170]. Ко времени нахождения Донована в Мерве, т. е. к 1881 г., крепость выглядела вну- шительно (рис. 1) [38, с. 1023]. Стены возводили особым приемом, ступень за ступенью, по которым рабочие взбирались наверх, а затем засыпали их землей и утрамбовывали. Внешняя стена с зубчатым бруствером возвышалась на 13 м. в высоту [21, р. 143–144]. По данным же Н. В. Чарыкова, высота стен равнялась 17 м, ширина основания стен была 20 м. Глубина рва достигала 6 м [32, с. 504].

Внутри крепости располагалось несколько глиняных зданий [28, р. 532] и около 300 кибиток аула Анна-Мурад-Чепека [35, с. 192-193]. В бастионе находилось до 30 медных орудий [2, с. 51–54], а рядом пороховой погреб и мазанка, в которой были сложены снаряды и заряды [36, с. 194]. В укреплении содержался постоянный гарнизон, поровну от каждого колена [39, с. 3, 4]. Донован писал о намерении Аман-Нияз-хана и Гаджар-хана наладить производство в Мерве современной артиллерии [21, р. 147, 153-154]. Часть орудий находилась также и в расположенном рядом ауле Солтан-Эзиз [35, с. 194]. В начале XX в. крепость была снесена, а пушки могли быть перенесены в Мургабское имение. Уже в советское время часть этих бронзовых орудий, а также пушки, захваченные у афганцев в 1885 г. в бою под Кушкой, были переплавлены для статуи вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, установленной 7 октября 1927 г. в одном из скверов города Ашхабада [40]. Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Перековали орудия на памятник».

Говшут-хан был также организатором строительства плотины на Мургабе [3, с. 111]. Объект был возведен в 1858–1860 гг. на месте старой плотины Джанали-бенд. Он поднимал и выводил воды Мур-габа двумя магистральными каналами: Утамыш-Яп и Тогтамыш-Яп, от которых отходили сотни оросительных каналов [41, с. 164]. Говшут-хан даже имел замысел переселить жителей к старому Мерву. Для этого он собирался приступить к восстановлению плотины Бенди-Султан, но неожиданная смерть не позволила ему осуществить этот проект [3, с. 87].

Грамотность всегда считалась важной и необходимой частью туркменского общества. Состоятельные люди отправляли своих детей получать знания в престижных учебных заведениях соседних стран. К примеру, внук Ораз-Яглы-хана Майлы-хан получил образование в Бухаре и был хорошо знаком с персидской литературой [31, р. 185]. Хорошее образование имел и сын Говшут-хана Махтум-Кули-хан [23, т. 2, с. 9]. Сам же Говшут-хан считался одним из ученейших людей своего племени [3, с. 87]. Его усилиями в Мерве были возведены несколько учебных заведений (рис. 2) [42, с. 446].

Знатные люди считали честью возвести в ауле начальную школу - мектеб или среднее учебное заведение - медресе [18, с. 64]. Рядом с крепостью располагалась начальная школа с шестью домами для преподающих священников. Школой управлял молла Тёре, главный священнослужитель племени Бег [28, р. 532; 29, р. 479].

Медресе действовало и в ауле Говшут-хана -Гёкче, к северо-западу от крепости. Управлял им старший ишан (улы ишан) Абдулла-шейх [5, с. 222]. Намного позже, в начале XX века, медресе возглавил зять Абдулла-шейха Дыллан-ишан [1, с. 0115, 0127, 0134]. Другое медресе располагалось к северо-востоку от крепости [35, с. 195]. Донован упоминает, что близ крепости находилось медресе весьма прославленного туркменского ученого Хаджи-Непеса [21, р. 115, 366].

Рис. 1. Говшут-хан-гала [34, с. 1023]

Fig. 1. Koushut khan gala [34, р. 1023]

Рис. 2. Медресе в селе Говшут-хана [38, c. 446]

Fig. 2. Madrasah in the village of Koushut Khan [38, р. 446]

Яркий образ Говшут-хана нашел отображение в литературном творчестве его современников. Классик туркменской литературы Маметвели Кемине (1770-1840 гг.) с молодости хорошо знал Говшут-хана [15, с. 105]. Героизм Говшут-хана был отображен в рассказе Тёре-бая [5, с. 83] и воспет народным поэтом Кёр-Молла в стихотворении «Аман-Сагат сердар и Коушут-хан хороши!» [1, с. 0127; 4, с. 219220]. О борьбе текинцев во главе с Говшут-ханом против иранских войск в 1861 г. писал и туркменский поэт Дован-шахир [1, с. 0113]. А. Самойловичем была записана песня в честь Говшут-хана [43, л. 58]. Современником Говшут-хана был представитель туркменской народной сатиры - Нияз-Вели-Кары. В коротких рассказах повествуется, как этот остроумный слепец удачно выходит из сложных ситуаций, в которые его ставят хитрый Говшут-хан и начитанный Тёре-ахун [41, с. 240].

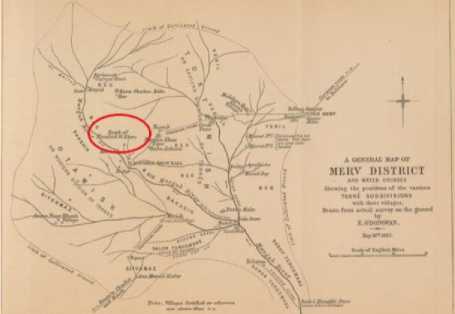

Кровное родство долго было основой взаимоотношений в туркменском обществе. Говшут-хан, как и многие лидеры того времени, в своей деятельности опирался на свое близкое окружение. Говшут-хан принадлежал к текинскому колену Бег, которое вместе с коленом Векиль составляло объединение Тогта-мыш. В Мерве Тогтамыши проживали на восточной стороне Мургаба, а другая половина текинцев - объединение Утамыш, куда входили Сычмаз и Багши, осели на западной стороне реки (рис. 3) [21, с. 202].

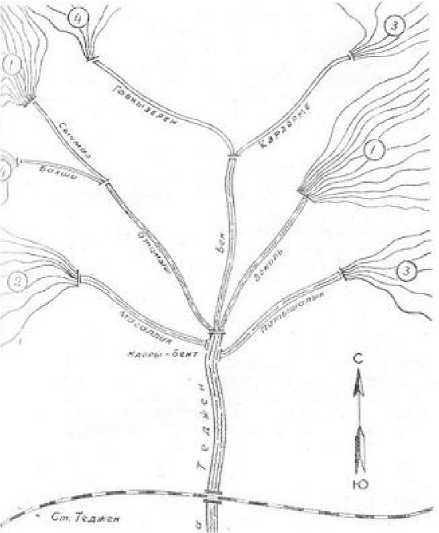

Распределение текинских колен по правую и левую сторонам реки Мургаб символично [15, с. 109]. Подобную разбивку мы наблюдаем и у текинцев, проживающих на реке Теджен, где на правой стороне реки также осели Тогтамыши, а на левой -Утамыши (рис. 4) [44, с. 65].

Аул Говшут-хана располагался к северо-западу от крепости Говшут-хан-гала [32, с. 54]. Хан принадлежал к колену Бег. Его родовая линия выглядит так: Теке - Тогтамыш - Бег - Гёкче -

Яры-гёкче - Чомалак-чюри [11, p. 32]. На племенной схеме, выполненной по информации Сухан-Берды Анна-Гурбан оглы, эта линия выглядит чуть иначе: Теке - Тогтамыш - Бег - Гёкче - Гара -Чомалак. А. Н. Самойлович в своих комментариях к «Книге рассказов о битве текинцев» приводит интересные данные о мервском лидере. Отцом Говшут-хана был Овез-Дурды-сердар, дедом - Ак-Мамед-сердар, прадедом - Пяльван-хан, прапрадедом - Мирза-хан, прапрапрадедом - Султан-хан, а прапрапрапрадедом - Шангрык-хан [1, с. 0125].

Рис. 3. Расселение колен Утамыш и Тогтамыш на реке Мургаб. Обозначение могилы Говшут-хана [19, с. 202]

Fig. 3. Settlement of the tribes Utamysh and Togtamysh on the Murgab River. Designation of the grave of Koushut Khan [19, р. 202]

Рис. 4. Расселение колен Утамыш и Тогтамыш на реке Теджен [40, с. 65]

Fig. 4. Settlement of the tribes Utamysh and Togtamysh on the Tejen River [40, p. 65]

Дед хана Ак-Мамет-сердар являлся предводителем текинцев в Хиве и имел титул беглер-беги при Ильбарс-хане (1728-1740). После захвата Хи- вы персидским правителем Надир-шахом в 1740 г. Ак-Мамет-сердар уходит в сторону Балханских гор, приютив жену и детей Ильбарс-хана, казненного по приказу шаха. После гибели Надир -шаха в 1747 г. Ак-Мамет-сердар освобождает из мешхедского плена другую жену Ильбарса и его сына Ак-Ходжу. Дочь Ильбарс-хана, на которой в свое время женился Надир-шах, Ак-Мамет-сердар берет себе в жены. Влияние Ак-Мамед-сердара в Хиве особенно усиливается при Гаиб-хане (1746-1757) в середине XVIII в. [41, с. 29].

У Говшут-хана было 5 братьев: Бай-Мурад-хан, Довлет-хан, Ходжа-Кули-хан, Мями-хан, Курбан-Сяхет-хан [1, с. 0125]. Говшут-хан имел 6 сыновей: Баба-хан, Нобат-хан, Худжреп-хан, Халлы-хан, Яйлым-хан и Шир-Али-хан [1, с. 0125]. В другом списке сыновьями хана указаны Байрам-Али-хан и Сары-хан [11, р. 32].

Среди братьев Говшут-хана часто упоминается Ходжа-Кули-хан. Его имя встречается в числе руководителей нападения текинцев на русский лагерь в Михайловском заливе 20 октября 1870 г. [7, с. 52, 53], а также среди ахалских ханов в письме к правителю Хивы [23, т. 3, с. 145]. В марте 1881 г. Ходжа-Кули-хан ведет переписку с русским агентом в Дерегезе Карлом Дефуром, а позже со Скобелевым [23, т. 4, с. 88, 97]. Письма от Ходжа-Кули-хана Скобелеву доставлял Ак-Мурад-батыр, за что получил от генерала в подарок револьвер [3, с. 99]. В феврале 1882 г. Ходжа-Кули-хан вместе с Овез-Дурды-Серче (колено Сычмаз, род Ак-Сопы) в Теджене встречает направляющийся в Мерв кон-шинский караван [35, с. 178; 31, р. 172].

Среди сыновей Говшут-хана наиболее приметным оказался Баба-хан. По данным Гродекова, Баба-хан правил всем Мервом до 1878 г. [23, т. 4, с. 99], а по утверждению Д. Булджера в 1877 г. [27, р. 246]. По всей видимости, сразу после смерти своего отца в 1878 г. он на короткое время управляет Мервом. Но затем, в том же году, ханом Мерва общим советом провозглашается Нур-Берды-хан. После смерти Нур-Берды-хана в начале 1880 г. руководить Мервом попеременно пытались Баба-хан и Гаджар-хан [31, р. 183]. Притязания Баба-хана на главенство отмечено и в марте 1881 г. [23, т. 4, с. 90, 99]. По сообщению же Донована, основная власть в Мерве тогда была сосредоточена в руках Баба-хана и Аман-Нияз-хана [21, р. 211]. М. Алиханов отмечает, что после смерти Нур-Берды-хана в Мерве возникли разногласия, и власть через каждые несколько месяцев последовательно переходила к Баба-хану, Гаджар-хану, вновь к Баба-хану и затем к Халлы-хану, сыну Говшут-хана [3, с. 16].

В сентябре 1881 г. Баба-хан начинает переписку с российскими чиновниками, а вскоре сам прибывает в Асхабад (нынешний Ашхабад, однако отказывается подписывать предложенные условия, содержащие явные признаки подчинения [7, с. 595]. В конце 1881 г. его сменяет Кара-Кули-хан, кото- рый и становится ханом колена Бег [34, с. 127]. Позже Баба-хан активно идет на сближение с руководством Закаспийской области [7, с. 737]. В 1883 г. он в составе депутации, куда входили также Мах-тум-Кули-хан и Сары-хан, приезжает в Москву для участия в торжествах по случаю коронации Александра III [34, с. 127]. В 1909 г. Баба-хан получает чин поручика милиции [9, с. 121].

Другой сын Говшут-хана - Халлы-хан - неоднократно отмечается в архивных документах [7, с. 597, 598]. Он избирался даже главой Мерва, но на сравнительно короткий срок - всего на 5 дней [3, с. 88]. В документах он часто фигурирует как Халли-сердар. Под таким именем он упомянут в числе группы лиц во главе с Дыкма-сердаром, посетивших в мае 1881 г. Санкт-Петербург [45, с. 76-79].

Среди других родственников Говшут-хана необходимо назвать Кара-Кули-хана. Он приходился племянником Говшут-хана и двоюродным братом Баба-хана [34, с. 127]. В отчете за 1891 г. указано, что КараКули-хан являлся сыном Клыч-бая [46, с. 122]. Выходит, что Клыч-бай был братом Говшут-хана, вероятнее всего, двоюродным. По данным П. М. Лессара, Кара-Кули-хан, прежде именовался Кара-сердаром [47, с. 63]. Прозвище-лакам Кара, что означает чёрный, он получил из-за своего смуглого цвета кожи [9, с. 30]. В 1884 г. при приближении российских отрядов к Мерву Кара-Кули-хан удалился в Хиву [3, с. 107, 109]. Умер Кара-Кули-хан в 1905 г., находясь в должности сельского старшины [9, с. 120].

В некоторых материалах указан 1877 г. как дата смерти Говшут-хана. Об этом, к примеру, пишет Ч. Марвин [31, р. 183]. Ту же дату приводит и Д. Булджер [27, р. 245]. Однако большинство источников указывают на 1878 г. Алиханов-Аварский отмечает, что в 1878 г. Говшут-хана постигла «неожиданная смерть» [3, с. 87]. 1878 г. как дата смерти хана указан и в работе Гродекова [23, т. 1, с. 40 ] . Навестивший Мерв в 1881 г. Донован писал, что Говшут-хан умер «три года назад», т. е. в 1878 г. [21, р. 122, 143]. О смерти хана в 1878 г. писали и другие издания того времени [48, с. 63].

Причиной смерти Говшут-хана считается отравление, однако его детали не ясны и до сих пор окутаны тайной. А. Самойловичем была записана песня туркменского поэта Кёр-Молла, в которой говорилось что у Говшут-хана «...на ноге появилась болячка » [4, с. 225]. По убеждению текинцев, хан был отравлен афганско-английским шпионом, известным под именем Сиях-пуш. Взявшись лечить рану на ноге хана, этот лазутчик якобы впустил в тело хана яд при помощи отравленного хирургического инструмента. В песне говорится: «Неоконченной осталась Коушут-ханова крепость. Сам он ушел, постигла его черная беда,

Что на острие иглы Сиях-пошевой - пуля!» [4, с. 224].

По информации местного надсмотрщика за плотиной, пенжуара Рамазан-хана, Говшут-хан и местный духовник Абдулла-ишан умерли от лекарств какого-то англичанина. Размышляя о том факте, что Говшут-хан умер в 1878 г., а Сиях-пуш появился в Мерве намного позже, Самойлович собирался уточнить, мог ли Сиях-пуш в действительности появиться здесь ранее [4, с. 222]. Об отравлении Гов-шут-хана и Абдулла-ишана неким англичанином Самойлович пишет также в своих комментариях к тексту произведения «Книга рассказов о битвах текинцев» [1, с. 0128]. Мы в свою очередь отметим, что Сиях-Пуш прибыл в Мерв лишь в конце августа 1882 г., но если бы он и мог навестить этот край в 1878 г., то вряд ли осмелился бы появиться здесь вновь после факта отравления им хана.

Народная фантазия порождала различные версии гибели хана. Ходили слухи, что хан был отравлен ядовитым гвоздем , вбитым в сапог, привезенный армянским купцом из Ирана. По другим слухам, его отравил некий человек по имени Алихан (Али-мульхит), который под видом бродяги прибыл в Мерв в 1858 г. Войдя в доверие к текинцам, он умудрился подсыпать яд в обувь Говшут-хана, который вскоре умер [11, р. 52–55]. Умер Говшут-хан в 1878 г. в возрасте 55 лет [49, с. 63] и похоронен на кладбище Ходжа Абдулла (рис. 3) [21, р. 202], где покоится и Абдулла-ишан [41, с. 165]. И. Ибрагимов отмечал, что в 1883 г. хану было 50 лет [49, с. 139], выходит, что в 1878 г., в год смерти, хану действительно было 55 лет.

Выводы

На долю Говшут-хана выпала сложная роль военного лидера и хозяйственного организатора. Он проявил себя как превосходный руководитель, сумевший сплотить вокруг себя все туркменские племена Мерва. Объединившись, туркмены смогли отбить хивинский поход 1858 г. и гаджарское нападение 1861 г. Под его строгим руководством была выстроена крепость и возведена плотина. Он организовал в Мерве сеть образовательных учреждений, где местные дети получали добротное образование. Ставшие на стезю духовного совершенства, ученики продолжали свое обучение в высших учебных центрах Хивы и Бухары. Говшут-хан ставил перед собой и другие цели по укреплению и возвышению Мерв, однако ему не суждено было их достичь. Жизнь хана оборвалась внезапно. Но память о его деяниях и свершениях остается главной заслугой перед народом, полной уважения и почтения.

Список литературы Судьба туркменского военачальника 19 века Говшут- хана в аспекте источниковедческих изысканий

- Абду-с-Саттар Казы. Книга рассказов о битвах текинцев: Туркменская историческая поэма XIX в. / Казы Абду-с-Саттар. – СПб.: Импера-торская АН, 1914. – 82 с.

- Алиханов-Аварский, М. Мервский оазис и дороги, ведущие к нему / М. Алиханов-Аварский. – СПб, 1883. – 108 с.

- Алиханов-Аварский, М. Закаспийские воспоминания. 1881–1885 / М. Алиханов-Аварский // Вестник Европы. – 1904. – № 9. – С. 73–125.

- Самойлович, А. Туркменский поэт-босяк Кoр-Молла, и его песня о русских / А. Самойлович // Живая Старина. – СПб.: Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1907. – Вып. 4. – С. 215–223.

- Самойлович, А. Из туркменской старины. II. Мервские воспоминания / А. Самойлович // Живая старина. – СПб.: Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко), 1909. – Вып. 4. – С. 78–85.

- Туган-Мирза-Барановский, В. А. Русские в Ахал-Теке. 1879 г. / В. А. Туган-Мирза-Барановский. – СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1881. – 177 с.

- Присоединение Туркмении к России: сбор-ник архивных документов. – Ашхабад, 1960. – 824 с.

- Россия и Туркмения в XIX веке. К вхождению Туркмении в состав России. – Ашхабад: Туркменское гос. изд., 1946. – 327 с.

- Семенов, А. А. Очерки из истории присоединения вольной Туркмении (1881–1885 гг.) / А. А. Семенов. – Ташкент, 1909 (отд. отт. из Туркестанских ведомостей. – 1909. – № 83–184). – 122 с.

- Давлетов, Дж. Присоединение Туркмении к России / Дж. Давлетов, А.Ильясов. – Ашхабад: Ылым, 1972. – 255 с.

- Türkmen hanlary we serdarlary: ensiklope-diýa. – Aşgabat: Ylymly, 2020. – 163 s.

- Şahsi, R. Gowşut Han Liderliĝinde Merv Tekeleri’nin Akîm Kalan Devletleşme teşebbüsü (1846–1877) / R. Şahsi // Türk Tarihi Araaştirmaları Dergisi. – 2020. – Ýol. 5, № 2. – S. 73–119.

- Curzon, G. N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian question / G. N. Curzon. – London ; New York: Green and co., 1889. – 477 p.

- Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 2. – М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 700 с.

- Атдаев, С. Д. Из истории текинского рода Гараахмет (по материалам XIX в.) / С. Д. Атдаев // Вестник Томского государственного университета. – 2023. – № 486. – С. 101–113.

- Петрусевич, Н. Г. Туркмены между старым руслом Аму-Дарьи (Узбоем) и северными окраинами Персии / Н. Г. Петрусевич // Записки кавказского отделения Императорского русского географического общества. Книжка 11. Вып. 1. – Тифлис, 1880. – С. 1–80.

- Логофет, Д. Н. На границах Средней Азии. Пу-тевые очерки: в 3 кн. Кн. 1. Персидская граница / Д. Н. Логофет. – СПб.: Изд. В. Березовского, 1909. – 245 c.

- Атдаев, С. Д. Легко ли быть ханом? / С. Д. Атдаев // Традиционные общества: неизвестное прошлое. – Челябинск, 2023. – С. 58–66.

- Cапаров, М. «Дженг-е-Мерв» как персидский источник по изучению истории Южного Туркменистана середины XIX в. / М. Сапаров. – Ашхабад: Ылым, 1990. – 63 с.

- Четырнадцать месяцев плена у туркмен-цев (записки Генриха Гулибефа де-Блоквиля) // Учено-литературное прибавление к Биржевым ведомостям. – 1866. – № 6–7 (июнь–июль). Отд. 2. Гл. 1–2. – С. 51–77; Гл. 3. – С. 258–281. – URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000623499 (дата обращения: 09.03.2022).

- The Merv Oasis travels and adventures east of the Caspian during the years 1879-80-81, including five months’ residence among the Tekkés of Merv by Edmond O’Donovan special correspondent of the ‘Daily news. – Vol. II. – G. P. Putnams Sons. – New York. – 1883. – 500 p.

- Гунаропуло, С. В туркменской степи. (Из записок черноморского офицера) / С. Гунаропуло // Исторический вестник. – 1900. – № 12. – С. 1033–1050.

- Гродеков, Н. И. Война в Туркмении. По-ход Скобелева в 1880–1881 гг.: в 4 т. / Н. И. Гро-деков – СПб.: Тип. В. Балашова, 1883–1884.

- Маркозов, В. Красноводский отряд. Его жизнь и служба со дня высадки на восточный берег Каспийского моря по 1873 г. включительно / В. Маркозов. – Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: В. А. Березовский: Типография Э. Арн-гольда, 1898. – 309 с.

- Куропаткин, А. Туркмения и туркмены / А. Куропаткин. – СПб.: Тип. В. А. Полетики, 1879. – 57 с.

- Огородников, П. И. Страна солнца / П. И. Огородников. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1881. – 355 с.

- Central Asian portraits. The celebrities of the khanates and the neighbouring states by Demetrius Charles Boulger. – London: W. H. Allen & Co., 13 Wa-terloo Place. Publishers to the India office, 1880. – 309 p.

- Stewart, C. E. The Country of the Tekke Turk-omans, and the Tejend and Murghab Rivers / C. E. Stew-art // Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. – New Monthly Series. – Vol. 3. – № 9 (Sep. 1881). – Р. 513–546.

- Russian Central Asia. Including Kuldja, Bo-khara.Khiva and Merv by Henry Landsdell D.D. – Vol. II. – London. Published by Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington. – 1885. – 732 p.

- Центральный Государственный Архив Тур-кменистана. – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 5087. – Л. 9–11.

- The Russians at Merv and Herat, and their power of invading India. By Charles Marvin. – London, 1883. – 556 р.

- Чарыков, Н. В. Мирное завоевание Мерва (Из воспоминаний о походе генерала А. В. Комарова в 1885 г.) / Н. В. Чарыков // Исторический вестник. – 1914. – № 11. – С. 486–518.

- Лессар, П. Заметки о Закаспийском крае и соседних странах (Поездка в Персию, Южную Туркмению, Мерв, Чарджуй и Хиву) / П. Лессар // Записки Кавказского отдела Императорского русского исторического общества. – 1884. – Кн. XIII. – С. 180–211.

- Записка барона Бенуа-Мешэн о Мервских туркменах 1883 г. // СМА. – Вып. 6. – СПб.: Воен-ная типография, 1883. – С. 122–131.

- Записка о дороге из Асхабада в Мерв хо-рунжия 1-й конной батареи Терского казачьего войска Соколова 1882 г. // СМА. – Вып. 6. – СПб.: Военная типография, 1883. – С. 156–199.

- Curtis, W. E. Turkestan: “The Heart of Asia” / W. E. Curtis. – New York: George H. Doran Compa-ny, 1911. – 342 p.

- Областное управление. Отчет по ревизии Туркестанского края, проведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К. К. Паленом. – СПб.: Сенатская типография, 1910. – 353 с.

- Всемирная Иллюстрация. – 1888. – № 1023. – С. 156–157.

- Быков, А. Теке-Мерва. / А Быков. – Ташкент, 1879. – Отдельный оттиск. – 28 с. – URL: http://ts.manas.edu.kg (дата обращения: 09.03.2019).

- Памятник Ленину в Ашхабаде – удивительный образец архитектурного искусства прошлых лет. 15 июня 2023. – URL: https://turkmenportal.com/compo sitions/1609 (дата обращения: 09.01.2023).

- Историко-культурное наследие Туркменистана: энциклопедический словарь. – Стамбул, 2000. – 381 с.

- Песковский, М. Мерв / М. Песковский // Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 10. Русская Средняя Азия. – 1885. – С. 441–448.

- Российская Национальная Библиотека. Архив. – Ф. 671. – Д. 112. – Л. 58.

- Бабаджанов, Р. Система землеводопользо-вания у туркмен Тедженского оазиса в хозяйства и культуры туркмен: материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. – Ашхабад: Ылым, 1973. – С. 63–75.

- Атдаев, С. Д. Дыкма-сердар – трагический герой трагического времени / С. Д. Атдаев // Вестник РГГУ. – 2024. – № 1. – С. 60–82.

- Отчет о состоянии войск Закаспийской области со времени окончания Ахал-Текинской экспедиции до 1-го января 1890 года. – Асхабад: Тип. штаба Закаспийской области, 1891. – 171 с.

- Лессар, П. М. Мервские ханы. Положение Мерва и Атека в конце 1882 года / П. М. Лессар // СМА. – Вып. VI. – СПб., 1883. – С. 62–82.

- Ж. Р. Окраины России. Мерв / Р. Ж. // Вокруг света. – 1886. – № 26. – С. 61–63.

- Ибрагимов, И. Некоторые заметки о хивинских туркменах и киргизах (Из записной книжки) / И. Ибрагимов // Военный сборник. – 1874. – Т. 98, № 9. – С. 133–163.