Судебно-медицинская диагностика причин смерти лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

Автор: Барканов В. Б., Ермилов В. В., Ковалева О. И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 3 (63), 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью нашей работы явилось изучение морфологических особенностей в случаях смерти у лиц молодого возраста с признаками ДСТ, с попыткой выработки алгоритма в диагностике данной патологии. В нашем случае смерти женщины молодого возраста при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа, включающей анализ катамнеза, наружное и внутреннее исследование, микроскопическое изучение микропрепаратов с использованием дополнительных методов окрасок (толуидиновым синим, по Маллори), была выявлена патология соединительной ткани.

Внезапная смерть, дисплазия соединительной ткани, пролапс митрального клапана, мешотчатая аневризма мозговой артерии

Короткий адрес: https://sciup.org/142224337

IDR: 142224337 | УДК: 340.6+616-018.2-007.17-053.6

Текст научной статьи Судебно-медицинская диагностика причин смерти лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

Высокий риск внезапной смерти у лиц молодого возраста в большинстве случаев обуславливает дисплазия соединительной ткани (ДСТ), проявляющаяся в нарушении органов сердечно-сосудистой системы [1, 7]. Прежде всего – это многочисленные пороки развития сосудов, приводящие к формированию аневризм различной локализации, патологии клапанного аппарата, которые не всегда могут быть классифицированы на секции [5, 6]. В акушерской практике проблема ДСТ чрезвычайно актуальна [9]. В подавляющем большинстве случаев генный дефект при ДСТ остается неустановленным [3, 4, 5, 9]. Морфологические особенности ДСТ представлены изменениями коллагеновых волокон, эластических фибрилл, гликопротеидов, протеогликанов и фибробластов [8].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить морфологические особенности в случаях смерти у лиц молодого возраста с при- знаками ДСТ, с попыткой выработки алгоритма в диагностике данной патологии.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Использованы данные из архивных материалов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы: заключение судебно-медицинской экспертизы трупа (форма № 171/у); медицинская карта стационарного больного; заключение судебно-гистологической экспертизы.

Применялись антропометрический, морфометрический, гистологический и аналитический методы исследований. При проведении судебно-гистологической экспертизы, кроме основного метода окраски микропрепаратов гематоксилином и эозином, были использованы окраски, применяемые с целью выявления ме-тахроматических субстанций при мукоидном набухании (окраска толуидиновым синим) и коллагеновых волокон (по Маллори).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В отделение экспертизы трупов ГБУЗ «Волгоградского областного бюро судебномедицинской экспертизы» была доставлена женщина 35 лет. Из катамнеза известно, что при третьей беременности наступили 3 своевременные роды путем операции кесарева сечения. Родилась девочка массой 3320 г, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. В 3 периоде родов после отделения последа отмечалась брадикардия, брадипноэ, роженица на осмотр не реагировала. Проведена сердечно-легочная реанимация, через 2–3 минуты сердечный ритм был восстановлен. На следующий день состояние расценивалось, как тяжелое. После проведения осмотра выставлен диагноз: 2-е сутки послеоперационного периода после кесарева сечения. Тромбоэмболия легочной артерии? Острое нарушение мозгового кровообращения в стволовые структуры? Постгипоксическая энцефалопатия. Мозговая кома II степени. После проведения консилиума врачей принято решение о перегоспитализации пациентки в неврологический стационар. На основании клиниколабораторных данных, полученных в специализированном учреждении, был сформулирован заключительный диагноз: Ишемический инсульт ствола головного мозга, острейший период. Аномалии развития сердца: пролапс митрального клапана с миксоматозной дегенерацией створок; митральная недостаточность; аневризма межпредсердной перегородки; открытое овальное окно. Ангиопатия сетчатки. Был составлен план лечения. В последующем состояние пациентки расценивалось как крайне тяжелое, с отрицательной динамикой. Присоединились менингиальные симптомы, признаки грубой дисфункции подкорковых и стволовых структур. Несмотря на проводимую терапию на одиннадцатые сутки послеоперационного периода зафиксирована биологическая смерть.

В ходе судебно-медицинской экспертизы трупа при исследовании головного мозга был обнаружен очаг расплавления ткани левого полушария мозжечка, выраженный отёк головного мозга с отчетливыми полосами на поверхности от давления краем саггитального синуса, намета мозжечка, большого затылочного отверстия.

В сердце – патология створок митрального и трикуспидального клапанов, межжелудочковой и межпредсердной перегородок (пролапс створок, аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно).

В лёгких – тромбоэмболия нижнедолевой ветви лёгочной артерии, геморрагический инфаркт (8–9 сегменты) левого лёгкого. Послеродовый тромбоз в сосудах матки. Для выявления патоморфологических изменений внутренних органов материалы были направлены на дополнительное лабораторное исследование.

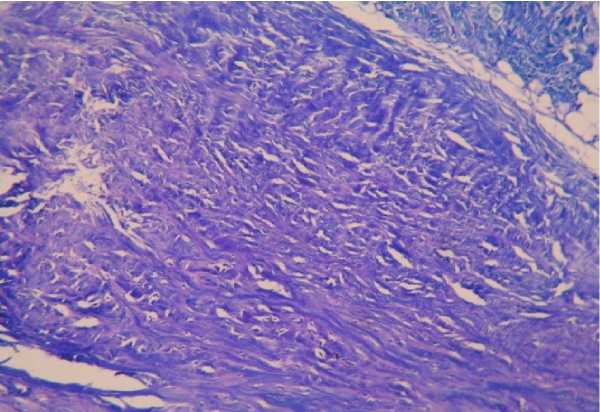

В результате микроскопического исследования были выявлены следующие пато-морфологические изменения: недифференцированная дисплазия соединительной ткани с морфологическими проявлениями клапанного синдрома [мукоидное набухание митрального и трикуспидального клапанов перегородки сердца (рис. 1)].

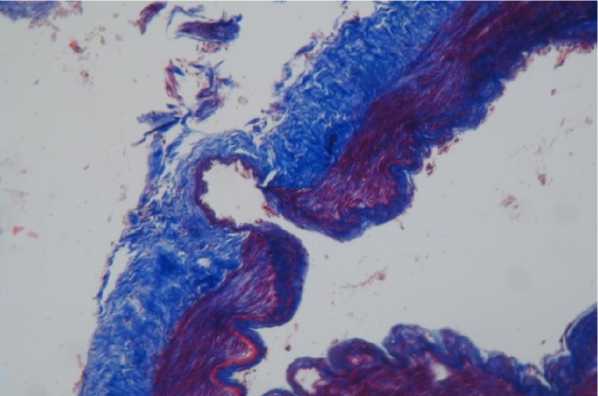

Выявлены патоморфологические изменения сосудистого синдрома с поражением артерий эластического типа, формированием мешотчатой аневризмы мозговой артерии (рис. 2), с ишемическим инфарктом левого полушария головного мозга; бронхолегочного синдрома с недоразвитием эластических волокон в мелких бронхах.

Рис. 1. Пролапс митрального клапана с мукоидным набуханием структур митрального клапана при дисплазии соединительной ткани. Окр. толуидиновым синим ув. x200

Рис. 2. Мешотчатая аневризма мозговой артерии при дисплазии соединительной ткани. Окр. по Маллори ув. x200

На основании судебно-медицинской экспертизы трупа, микроскопического исследования с применением дополнительных методов окрасок, анализа медицинской карты стационарного больного, выявлена недифференцированная ДСТ с морфологическими проявлениями клапанного, сосудистого и бронхолегочного синдромов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особое внимание нужно уделять случаям внезапной смерти лиц молодого возраста. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани может развиваться без четких клинических критериев, что затрудняет постановку клинического и судебно-меди-цинского диагнозов. В нашем случае внезапной смерти женщины молодого возраста при проведении судебномедицинской экспертизы трупа, включающей анализ катамнеза, наружное и внутреннее исследование, микроскопическое изучение микропрепаратов с использованием дополнительных методов окрасок (толуидиновым синим, по Маллори), была выявлена патология соединительной ткани. Приоритетной задачей судебно-медицинского эксперта гистолога и патологоанатома является выработка единого алгоритма диагностики недифференцированной ДСТ в тех случаях, когда причина смерти непосредственно или опосредованно связана с морфофункциональными изменениями сердца и сосудов, с целью прижизненного выявления данной патологии, что значительно снизит риск внезапной смерти лиц молодого возраста.

Список литературы Судебно-медицинская диагностика причин смерти лиц молодого возраста с дисплазией соединительной ткани

- Гистологическая интерпретация степени тяжести дисплазии соединительной ткани в клинической практике [Электронный ресурс] / Ю. И. Ухов [и др.] // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2014. - № 4. -С. 29-34. - Режим доступа: 10.17816/ pavlovj2014429-34 DOI: 10.17816/pavlovj2014429-34

- Дисплазия соединительной ткани: современные подходы к клинике, диагностике и лечению / Р. О. Демидов [и др.] // Практическая медицина. -2015. - Т. 2, № 4 (89). - С. 37-40.

- Новикова, М. В. Аритмический синдром и ремоделирование миокарда при дисплазии соединительной ткани [Электронный ресурс] / М. В. Новикова // Медицинский вестник северного Кавказа. -2013. - № 8 (4). - С. 84-85. - Режим доступа: DOI: 10.14300/mnnc.2013.08051

- Персонифицированная оценка риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых проявлений у пациентов молодого возраста с дисплазией соединительной ткани [Электронный ресурс] / И. В. Друк [и др.] // Кардиология. - 2015. - № 55 (3). -С. 75-84. - Режим доступа: 10.18565/ cardio.2015.3.75-84 DOI: 10.18565/cardio.2015.3.75-84

- Салха, М. Б. Клиническая диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани [Электронный ресурс] / М. Б. Салха, Н. Б. Репина // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. - 2016. - № 24 (4). - С. 164172. - Режим доступа: 10.23888/ pavlovj20164164-172 DOI: 10.23888/pavlovj20164164-172

- Судебно-медицинская характеристика причин внезапной смерти у лиц молодого возраста [Электронный ресурс] / И. Ю. Пиголкин [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. - 2016. - № 5. -С. 4-9. - Режим доступа: 10.17116/ sudmed20165954-9 DOI: 10.17116/sudmed20165954-9

- On world heart day WHO calls for accelerated action to prevent the world's leading global killer. Link is active on: 11.11.2018 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en

- The diagnosis and classification of undifferentiated connective tissue diseases ll Autoimmun [Electronic resource] / M. Mosca [et al.] // Autommun Rev. - 2011. -Vol. 10 (5). - Р. 256-258. - Access mode: DOI: 10.1016/j.jaut.2014.01.019