Суицидальное поведение несовершеннолетних 15-17 лет в Республике Бурятия

Автор: Лубсанова Светлана Викторовна, Петрунько Ольга Вячеславна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Суицидология

Статья в выпуске: 1 (106), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о распространенности (на 100 тысяч населения) завершенных самоубийств среди детей и подростков в Республике Бурятия за 2008-2018 гг.; количестве зарегистрированных лиц с незавершенным суицидом среди несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет в Республике Бурятия по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2014-2018 гг., числе госпитализаций в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет по причине совершения суицидальной попытки. Отмечена небольшая доля (24,1%) госпитализированных в психиатрический стационар несовершеннолетних 15-17 лет от всех зарегистрированных с незавершенным суицидом в данной возрастной категории. Социально-демографические и клинико-психопатологические характеристики несовершеннолетних парасуицидентов оценивались в двух группах: в группе подростков, впервые обратившихся за специализированной помощью (первичные), и в группе лиц, которые до госпитализации по причине совершения суицидальной попытки получали специализированное амбулаторное или стационарное лечение (повторные)...

Суицид, детско-подростковый суицид, парасуицид, подростки, несовершеннолетние, республика бурятия

Короткий адрес: https://sciup.org/142223389

IDR: 142223389 | УДК: 616.89-008.441.44-022.343:616.053.71-053.66(571.54):314.114 | DOI: 10.26617/1810-3111-2020-1(106)-67-76

Текст научной статьи Суицидальное поведение несовершеннолетних 15-17 лет в Республике Бурятия

По данным ВОЗ (2019), около 800 000 человек во всем мире ежегодно умирают от самоубийств, практически треть всех самоубийств совершается в молодом возрасте. Суицид является второй по значимости причиной смерти в возрасте 15–29 лет, на каждый завершенный суицид приходится более 20 суицидальных попыток [1]. В последние годы отмечается значительный рост количества суицидов в детском и подростковом возрастах. Россия занимает одно из ведущих мест по суицидам среди контингента несовершеннолетних [2, 3].

При наличии пристального внимания к суицидальному поведению несовершеннолетних, проведении большого количества исследова- тельских работ [4‒23] особенности суицидальной смертности детей и подростков и причины детско-подросткового суицида остаются не до конца изученной областью знаний в суицидологии с большим количеством вопросов. Сходство микросоциальной ситуации, психофизиологических и социально-демографических характеристик может вызывать, тем не менее, полярные поведенческие реакции у разных подростков, что является непосредственным отражением своеобразия психики в этом возрастном периоде.

Потенциальная суицидальная опасность у данной возрастной категории лиц в том числе связана и с дисгармонически протекающим пролонгированным пубертатным кризом с не- стабильностью психоэмоционального фона, недостаточной психологической зрелостью и несформированностью взрослых механизмов контроля над импульсами, высокой чувствительностью к воздействию социальных факторов и выраженной зависимостью психологического состояния от социально-средовых влияний [9].

Остается спорным вопрос о связи психической патологии и суицидального поведения у несовершеннолетних. Высказано предложение не воспринимать всех суицидентов через призму психической патологии и использовать психолого-криминалистический подход при изучении суицидального поведения, в рамках которого основным способом получения информации является проведение посмертной судебно-психиатрической экспертизы [24].

Для построения эффективной профилактики аутодеструктивного поведения у несовершеннолетних требуется комплексный подход с усилением мер первичной профилактики, направленных на предупреждение действия неблагоприятных социальных факторов, способствующих развитию психических заболеваний, а также осуществление мер вторичной профилактики [14]. Необходимо учитывать как ситуационные, так и личностные факторы риска подобного поведения [7]. Следует обратить внимание и на своевременное выявление пре-суицидальных состояний у данного контингента лиц для оказания им адекватной социальнопсихологической и психотерапевтической помощи [10]. Своевременное выявление факторов риска позволит сократить случаи аутоагрессивного поведения у юношей допризывного и призывного возрастов [14]. Эффективная профилактика суицидального поведения контингента несовершеннолетних предполагает решение вопросов дестигматизации и повышения уровня социально-психологической адаптации лиц, пытавшихся покончить с собой [16]. В качестве инновационных подходов к предупреждению суицидов и покушений на самоубийство рассматривается снижение потребления алкоголя в популяции [25].

На протяжении ряда лет Республика Бурятия (РБ) наряду с Тывой и Якутией занимает одно из лидирующих мест среди субъектов Российской Федерации с наиболее неблагополучной ситуацией по показателю детско-подростковых суицидов, где частота детского суицида превышает российский уровень в 4‒4,5 раза, а подросткового – в 4‒6 раз [2].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить распространенность, социальнодемографические и клинико-психопатологические особенности суицидального поведения несовершеннолетних ‒ пациентов психиатрического стационара в возрасте 15‒17 лет в Республике Бурятия.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести анализ динамики распространенности завершенных самоубийств в когорте детей и подростков в Республике Бурятия в 2008‒2018 гг. (на 100 тысяч населения), количества незавершенных суицидов среди несовершеннолетних в возрасте 15‒17 лет в Республике Бурятия по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2014‒2018 гг., числа госпитализаций в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте 15‒17 лет по причине совершения суицидальной попытки, оценить социальнодемографические и клинико-психопатологические особенности несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД Республики Бурятия в 2014‒2018 гг. с аутодеструктивным (суицидальным) поведением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования являлись медицинские карты стационарного больного несовершеннолетних лиц в возрасте от 15 до 17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД Республики Бурятия в 2014‒2018 гг. с аутодеструктивным (суицидальным) поведением.

Исследование носило сплошной характер. Методом выкопировки данных из истории болезни изучались такие параметры пациентов, как пол, возраст, место проживания, характер суицидальных проявлений, клинические особенности психических расстройств (в том числе наличие проявлений депрессивного синдрома), семейная и социальная ситуация.

Статистическая обработка данных произведена на основе программы «Statistica 10.0 for Windows» (с использованием непараметрического критерия χ2 Пирсона).

РЕЗУЛЬТАТЫ

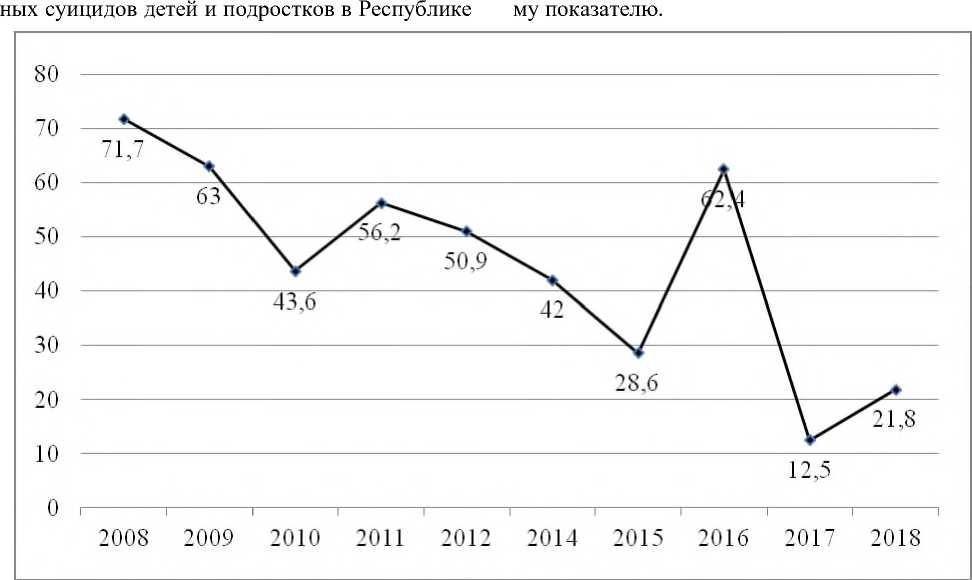

Проведен анализ динамики распространенности завершенных самоубийств среди детей и подростков в Республике Бурятия за 2008‒2018 гг. (на 100 тысяч населения) (рис. 1).

За рассматриваемый 10-летний период показатель распространенности завершенных самоубийств варьировал от 71,7 в 2008 г. до 12,5 в 2017 г. Несмотря на снижение данного пока- зателя с 2008 г. по 2015 г. с 71,7 до 28,6, отмечено существенное его увеличение в 2016 г. до 62,4. В 2018 г. распространенность завершен-

Бурятия составила 21,8 на 100 тысяч населения. Таким образом, отмечается неустойчивая, однако в целом положительная динамика по это-

Р и с у н о к 1. Распространенность завершенных суицидов среди детей и подростков в Республике Бурятия в 2008‒2018 гг. (на 100 тысяч населения)

Данную тенденцию к снижению отчасти можно связать с активизацией работы учреждений системы здравоохранения в направлении превенции и поственции суицидального поведения, которая была закреплена Приказом № 894-ОД от 25.08.2011 г. Министерства здравоохранения Республики Бурятия «Об оказании специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в Республике Бурятия» (изменения в Приказ утверждены 13.03.2017 за № 331-ОД). В соответствии с этим приказом лицу, обратившемуся в медицинское учреждение по причине совершения суицидальной попытки, должна быть предложена и проведена (при получении согласия самого лица или его законного представителя) консультация психиатра.

Показатель завершенных суицидов в категории несовершеннолетних представлен, в основном, подростковым суицидом, что подтверждается устойчивым соотношением завершенных актов у детей до 14 лет и 15‒17-летних подростков. Это соотношение в РБ в 2013 г. составляло 3,5 случая у детей и 33 случая у подростков, в 2014 г. – 3 и 42, в 2015 г. – 3,2

и 28,6, в 2016 г. – 3,2 и 63,6, в 2017 г. – 3,1 и 12,5 случая соответственно.

В соответствии с данными мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2014‒2018 гг. осуществлена оценка количества случаев незавершенных суицидов подростков (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Количество несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет в Республике Бурятия в 2014‒2018 гг.

|

Год |

Количество несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет |

|

|

по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия (абс.) |

госпитализированных в ГБУЗ РПНД (абс.) |

|

|

2014 |

35 |

6 |

|

2015 |

17 |

5 |

|

2016 |

47 |

8 |

|

2017 |

35 |

8 |

|

2018 |

24 |

11 |

|

Всего |

158 |

38 |

За анализируемый 5-летний период количество зарегистрированных лиц с незавершенным суицидом среди несовершеннолетних в воз- расте 15‒17 лет составило 158 человек, из них лишь 38 человек (24,1%) были госпитализированы в ГБУЗ РПНД. Остальные подростки были госпитализированы в общесоматические больницы с рекомендациями последующей консультации психиатра. Оценка их медицинских карт является следующим запланированным этапом продолжения исследования с соблюдением этико-деонтологических и юридических аспектов.

Всего госпитализированных в ГБУЗ РПНД парасуицидентов всех возрастов в 2014‒2018 гг. было 292 человека, из них старше 18 лет – 227 (77,7%), до 18 лет – 65 человек (22,3%). Среди несовершеннолетних лиц до 14 лет было 27 человек (41,5%), от 15 до 17 лет – 38 человек (58,5%), то есть доля подростков 15‒17 лет составила 13,0% от числа всех госпитализированных парасуицидентов за исследуемый период.

Для анализа социально-демографических и клинико-психопатологических особенностей суицидального поведения выборка (n=38) госпитализированных в ГБУЗ РПНД несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет (из них юноши – 15 чел., или 39,5%, девушки – 23 чел., или 60,5%) была разделена на две группы: группа 1 (первичные) – лица, впервые обратившиеся за психиатрической помощью после суицидальной попытки (n=19), и группа 2 (повторные) – лица, получавшие до совершения парасуицида специализированное амбулаторное или стационарное лечение по поводу психического расстройства (n=19).

Социально-демографические характеристики несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет представлены в таблице 2.

Т аблица 2. Социально-демографические характеристики несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД

|

Социальнодемографические характеристики |

Группа 1 (первичные) (n=19) |

Группа 2 (повторные) (n=19) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Юноши |

8 |

42,1 |

7 |

36,8 |

|

Девушки |

11 |

57,9 |

12 |

63,2 |

|

Городской житель |

9 |

47,4 |

4 |

21,1 |

|

Сельский житель |

10 |

52,6 |

15 |

78,9 |

В обеих группах пациентов преобладали лица женского пола: 57,9% – в группе 1 (первичные) и 63,2% – в группе 2 (повторные). Анализ госпитализированных несовершеннолетних по месту проживания показал, что как среди лиц, впервые обратившихся за психиатрической помощью после суицидальной попытки, так и среди пациентов, которые до совершения парасуицида получали специализированное амбулаторное или стационарное лечение по поводу психического расстройства, преобладали сельские жители (52,6% и 78,9% соответственно) по сравнению с городскими.

Распределение несовершеннолетних пара-суицидентов 15‒17 лет по виду суицидального поведения приведено в таблице 3.

Т абл иц а 3. Распределение несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД по виду суицидального поведения

|

Вид суицидального поведения |

Группа 1 (первичные) (n=19) |

Группа 2 (повторные) (n=19) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Самопорезы |

14 |

73,7 |

12 |

63,2 |

|

Самоповешение |

3 |

15,8 |

3 |

15,8 |

|

Отравления лекарственными средствами |

0 |

0 |

2 |

10,5 |

|

Падения с высоты |

1 |

5,3 |

1 |

5,3 |

|

Суицидальные угрозы |

1 |

5,3 |

1 |

5,3 |

|

Всего |

19 |

100 |

19 |

100 |

Самым частым видом суицидального поведения в обеих группах было нанесение самопо-резов (73,7% – в группе 1 и 63,2% – в группе 2), реже регистрировались случаи самоповешения (по 15,8%), отравления лекарственными средствами (10,5% в группе 2), в единичных наблюдениях – падения с высоты (по 5,3%) и суицидальные угрозы (по 5,3%). Статистических различий по виду суицидального поведения в изученных группах не выявлено.

Нозологическое распределение несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет в соответствии с МКБ-10 приведено в таблице 4.

Среди несовершеннолетних, впервые обратившихся за психиатрической помощью после суицидальной попытки, преобладали лица с формирующимся эмоционально неустойчивым расстройством личности, пограничный тип (F60.31) – 68,4%, более чем в 3 раза реже зарегистрированы лица с депрессивным эпизодом тяжелым, без психотических симптомов (F32.2) – 21,1%, в 6,5 раза реже ‒ с органическим аффективным расстройством (F06.3) – 10,5%. Нозологическая структура повторных пациентов, которые до совершения парасуицида получали специализированное амбулаторное или стационарное лечение по поводу психического расстройства, была более разнообразной: умствен- ная отсталость легкая (F70.1) – 31,6%; органическое аффективное расстройство (F06.3) – 26,3%; формирующееся эмоционально неустойчивое расстройство личности, пограничный тип (F60.31) – 21,1%, шизофрения параноидная (F20.01), эпизодический тип с нарастающим дефектом – 10,5%; в единичных наблюдениях – расстройство адаптации, смешанное расстройство эмоций и поведения (F43.25) и депрессивный эпизод тяжелый, без психотических симптомов (F32.2) ‒ по 5,25%. Отмечены статистически значимые различия (χ2=8,62, р≤0,05) с достоверным преобладанием формирующегося эмоционально неустойчивого расстройства личности в группе первичных пациентов по сравнению с повторными.

Т а б л и ц а 4. Распределение несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД в соответствии с МКБ-10

|

Диагноз по МКБ-10 |

Группа 1 первичные) (n=19) |

Группа 2 (повторные) (n=19) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Органическое аффективное расстройство (F06.3) |

2 |

10,5 |

5 |

26,3 |

|

Шизофрения параноидная (F20.01) эпизодический тип с нарастающим дефектом |

0 |

0 |

2 |

10,5 |

|

Депрессивный эпизод тяжелый без психотических симптомов (F32.2) |

4 |

21,1 |

1 |

5,25 |

|

Расстройство адаптации, смешанное расстройство эмоций и поведения (F43.25) |

0 |

0 |

1 |

5,25 |

|

Формирующееся эмоционально неустойчивое расстройство личности, пограничный тип (F60.31) |

13 |

68,4* |

4 |

21,1* |

|

Умственная отсталость легкая (F70) |

0 |

0 |

6 |

31,6 |

|

Всего |

19 |

100 |

19 |

100 |

П р и м е ч а н и е. * ‒ р≤0,05.

У всех несовершеннолетних парасуициден-тов обеих групп (первичных и повторных) на момент госпитализации в психиатрический стационар в структуре психопатологической симптоматики определялось наличие депрессивного синдрома.

Далее в когорте несовершеннолетних пациентов обеих групп был проведен анализ факторов суицидального риска (табл. 5). Учитывались данные о наличии в анамнезе пациентов органического поражения головного мозга различного генеза (перинатальная энцефалопатия, ЧМТ, церебральная гипоксия).

Т а б л и ц а 5. Факторы суицидального риска у несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет, госпитализированных в ГБУЗ РПНД

|

Фактор суицидального риска |

Группа 1 (первичные) (n=19) |

Группа 2 (повторные) (n=19) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Органическое поражение головного мозга |

10 |

52,6* |

19 |

100* |

|

Суицидальные попытки в анамнезе |

9 |

47,4 |

8 |

42,1 |

|

Асоциальное поведение у членов семьи |

15 |

78,9 |

14 |

73,7 |

|

Девиантное поведение |

13 |

68,4 |

15 |

78,9 |

|

Алкогольное опьянение при парасуициде |

8 |

42,1 |

4 |

21,1 |

П р и м е ч а н и е. * ‒ р≤0,05.

В группе повторных пациентов признаки резидуально-органического поражения головного мозга регистрировались в 100,0% случаев по сравнению с первичными пациентами (52,6%) со статистически достоверными различиями ( χ2 =11,79, р≤0,05). У первичных и повторных пациентов в анамнезе имели место суицидальные попытки (47,4% и 42,1% соответственно).

При оценке признаков асоциального поведения семьи парасуицидентов учитывались такие факторы, как наличие у родственников первой степени родства зависимости от психоактивных веществ (алкоголя, наркотических средств) и судимости. Признаки асоциального поведения в семье регистрировались у 78,9% несовершеннолетних группы 1 и 73,7% подростков группы 2.

Наличие девиантного поведения (злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами, курение, бродяжничество, беспорядочная половая жизнь, воровство, употребление ненормативной лексики) у несовершеннолетних парасуицидентов выявлено в 68,4% случаев в группе 1 и в 78,9% случаев в группе 2. В момент совершения парасуицида 42,1% первичных пациентов и 21,1% повторных находились в состоянии алкогольного опьянения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволили выделить особенности суицидального поведения – незавершенных суицидальных попыток – у несовершеннолетних 15‒17 лет.

Отмечена небольшая доля (24,1%) госпитализированных в психиатрический стационар несовершеннолетних 15‒17 лет от всех зарегистрированных по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия несовершеннолетних с незавершенным суицидом. Полученное нами распределение подтверждается результатами зарубежных исследований, в соответствии с которыми в подростковом возрасте лишь 20% суицидальных попыток приводит к госпитализации в психиатрический стационар [20]. Данная неблагоприятная ситуация обусловлена отказом родителей и самих подростков от госпитализации в психиатрический стационар в связи со стигматизацией, опасениями постановки психиатрического диагноза и попадания под дальнейшее наблюдение психиатра.

Среди изученного контингента парасуици-дентов преобладали лица женского пола с соотношением 1,5:1. Данная закономерность также отмечена авторами отечественных и зарубежных исследований [8, 10, 12, 22, 23].

Самым частым видом суицидального поведения в обеих группах было нанесение самопо-резов (68,4%), что совпадает с результатами других исследований [10, 12].

Наиболее значимым фактором суицидального риска у подростков является наличие психических и поведенческих расстройств [18, 21]. Так, в наших наблюдениях преобладали лица с формирующимся расстройством личности, органическим аффективным расстройством и депрессивным эпизодом. Суицидальное поведение у всех обследуемых несовершеннолетних возникало на фоне депрессивного синдрома в структуре актуальной психопатологической симптоматики, наличие депрессии при парасуициде отмечено рядом авторов [4, 12, 19].

Выявлены значимые факторы риска формирования аутоагрессивного поведения подростков ‒ неблагоприятная ситуация в семье [11] и дисфункциональные семьи [9, 12, 13, 16, 19], что подтверждено и результатами собственного исследования – асоциальное поведение членов семьи в двух группах совокупно регистрировалось в 76,3% случаев. Нашел подтверждение и такой фактор суицидального поведения, как наличие в анамнезе пациентов девиантного поведения [9, 10, 12, 14, 17] – в 47,4% случаев в двух группах. В литературе продемонстрирован рост суицидального риска в связи с потреблением алкогольных напитков и психоактивных веществ [9, 12, 14, 16, 25]. Согласно результатам проведенного нами исследования, у 31,6% несовершеннолетних обеих групп при совершении парасуицида регистрировалось алкогольное опьянение.

Высокая распространенность (76,3% пациентов двух групп) резидуально-органического поражения головного мозга как фактора риска суицидального поведения подростков продемонстрирована и в других работах [10, 14].

В собственном исследовании выборка госпитализированных в ГБУЗ РПНД несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет для анализа социально-демографических и клиникопсихопатологических особенностей суицидального поведения была разделена на 2 группы: 1) впервые обратившиеся за психиатрической помощью после суицидальной попытки; 2) повторные пациенты, получавшие до совершения парасуицида специализированное амбулаторное или стационарное лечение по поводу психического расстройства. Статистически значимые различия (р≤0,05) среди пациентов обеих групп выявлены лишь по двум позициям: диагноз формирующегося эмоционально неустойчивого расстройства личности по МКБ-10 с преобладанием в группе первичных больных и наличие органического поражения головного мозга с преобладанием в группе повторных. Это свидетельствует об общности подходов к превенции суицидального поведения как среди получающих психиатрическую помощь, так и среди не обращающихся ранее к психиатру.

ВЫВОДЫ

Показатель распространенности завершенных самоубийств среди детей и подростков в Республике Бурятия за 2008‒2018 гг. (на 100 тысяч населения) варьировал от 71,7 в 2008 г. до 12,5 в 2017 г.

Количество зарегистрированных лиц с незавершенным суицидом среди несовершеннолетних 15‒17 лет в Республике Бурятия по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2014‒2018 гг. составило 158 человек, из них лишь 24,1% были госпитализированы в психиатрический стационар.

Нозологическая структура психических расстройств у несовершеннолетних парасуициден-тов 15‒17 лет представлена органическим аффективным расстройством (F06.3), шизофренией параноидной (F20.01) с эпизодическим типом и нарастающим дефектом, депрессивным эпизодом тяжелым без психотических симптомов (F32.2), расстройством адаптации со смешанным расстройством эмоций и поведения (F43.25), формирующимся эмоционально неустойчивым расстройством личности пограничного типа (F60.31), умственной отсталостью легкой (F70).

У всех несовершеннолетних парасуициден-тов 15‒17 лет на момент госпитализации в психиатрический стационар в структуре психопатологической симптоматики определялось наличие депрессивного синдрома.

Самый частый вид суицидального поведения у несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет ‒ нанесение самопорезов, реже встречались самоповешение и отравления лекарственными средствами, в единичных наблюдениях – падения с высоты и суицидальные угрозы.

К факторам суицидального риска у несовершеннолетних парасуицидентов 15‒17 лет отнесены признаки резидуально-органического поражения головного мозга, суицидальные попытки в анамнезе, асоциальное поведение членов семьи, девиантное поведение, алкогольное опьянение при суицидальной попытке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование социальнодемографических и клинико-психопатологических особенностей суицидального поведения у несовершеннолетних в Республике Бурятия позволяет выявить группы риска по суицидальной готовности для проведения профилактических мероприятий. Особого внимания для профилактики суицидального поведения требует ранний юношеский возраст (14‒17 лет), который является высокосуицидопасным в связи с повышенной конфликтностью со средой, которая способствует формированию агрессивности, ригидности, тревожности и фрустриро-ванности, что воспринимается как неприспособленность к окружающей среде, ведет к раннему употреблению алкоголя и наркотиков. Данный возрастной период характеризуется и физиологическими факторами риска суицидального поведения: повышенный уровень экскреции катехоламинов, изменчивый катехоламиновый индекс, повышенное содержание всех категорий липопероксидов [15].

Для Республики Бурятия актуальным при разработке мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения у детей и подростков, является учет социальноэкономической ситуации в регионе и этнокуль-туральных особенностей [3, 5, 6], создание отвечающей современным научным требованиям системы суицидологической помощи детям и подросткам. Одним из важных направлений является решение вопроса о дестигматизации в аспекте своевременного оказания психологопсихиатрической помощи, который может быть реализован путем включения консультативной психиатрической помощи в условиях педиатрической и общесоматической сети. Крайне необходимыми направлениями являются разработка и внедрение экспедиционного метода в работу суицидологических служб по профилактике самоубийств среди несовершеннолетних, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских районах Республики Бурятия; разработка программ обучения врачей-педиатров, педагогов, психологов и других специалистов, профессионально работающих с детьми и подростками, навыкам раннего распознавания проявлений суицидального поведения и проведения профилактических мероприятий.

Список литературы Суицидальное поведение несовершеннолетних 15-17 лет в Республике Бурятия

- Самоубийство. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: http:///www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/suicide

- Панченко Е.А., Положий Б.С. Суицидальная ситуация среди детей и подростков в России. Российский психиатрический журнал. 2012; 1: 52-56.

- Положий Б.С., Фритлинский В.С., Агеев С.Е. Частота суицидов среди несовершеннолетних в России. Российский психиатрический журнал. 2016; 5: 52-54.

- Бабарахимова С.Б. Клинические проявления суицидального поведения в подростковом возрасте. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2017; 1 (16): 62-71.

- Дашиева Б.А. Этнокультуральные особенности суицидального поведения у подростков с ограниченными возможностями здоровья бурятской и русской национальности. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 6 (81): 64-67.

- Ворсина О.П. Суицидальные попытки детей и подростков в г. Иркутске. Суицидология. 2011; 2: 28-29.

- Евсеенкова Е.В. Факторы риска аутодеструктивного поведения у старших подростков. Вестник Кемеровского государственного университета. 2019; 1 (77): 74-86.

- DOI: 10.21603/2078-8975-2019-21-1-74-86

- Злова Т.П., Ишимбаева А.Н., Ахметова И.И. Социально-психологические особенности незавершенных суицидов у детей и подростков (Забайкальский край, г. Чита). Суицидология. 2011; 2: 26-28.

- Кравченко Н.Е., Зикеев С.А. Особенности психической патологии и поведения у подростков мужского пола, экстренно госпитализированных в связи с суицидальными действиями. Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2014; 3: 20-23.

- Кривулин Е.Н., Кривулина О.Е. Социальнодемографическая и клинико-психологическая характеристика лиц детско-подросткового возраста с завершенными суицидами и суицидальным поведением. Тюменский медицинский журнал. 2014; 1: 6-8.

- Кувшинова Т.И., Овчинникова И.П. Современные тенденции суицидального поведения детей и подростков-сирот. Суицидология. 2011; 3: 41-43.

- Мазаева Н.А., Кравченко С.А., Зикеев Н.Е. Незавершенные суицидальные попытки у подростков. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуск. 2016; 116(4): 44-49.

- Минуллина А.Ф., Сарбаева О.Ю. Взаимосвязь факторов семейного воспитания и суицидальной активности подростков. Практическая медицина. 2015; 5: 27-30.

- Мыльникова Ю.А., Наджарьян С.С. Клинические и социальные предикторы аутоагрессивного поведения лиц допризывного и призывного возраста. Тюменский медицинский журнал. 2014; 16-17.

- Романова И.В. Психофизиологические критерии риска суицидального поведения у школьников 14-17 лет: автореф. дис.. канд. биол. наук. Челябинск, 2010: 22.

- Руженкова В.В., Руженков В.А. Суицидальное поведение в подростковом и юношеском возрасте. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2011; 16 (11): 26-32.

- Саркиапоне М., Положий Б.С. Суициды у детей и подростков. Российский психиатрический журнал. 2014; 3: 52-56.

- Bella M.E., Fernandez R.A., Willington J.M. Depression and the conduct disorder are the most frequent pathologies in child and adolescent suicide attempt. Arch Argent Pediatrics. 2010; 108(2): 124-129.

- DOI: 10.1590/S0325-00752010000200006

- Hetrick S.E., Parker A.G., Robinson J., Hall N., Vance A. Predicting suicidal risk in a cohort of depressed children and adolescents. Crisis. 2012; 33 (1): 13-20.

- DOI: 10.1027/0227-5910/a000095

- Mars B., Heron J., Crane C., Hawton K., Lewis G., Macleod J., Tilling K., Gunnell D. Clinical and social outcomes of adolescent self-harm: population based birth cohort study. BMJ. 2014; 349: 5954.

- DOI: 10.1136/bmj.g5954

- Rhodes A.E., Boyle M.H., Bridge J.A., Sinyor M., Links P.S., Tonmyr L., Skinner R., Bethell J.M., Carlisle C., Goodday S., Hottes T.S., Newton A., Bennett K., Sundar P., Cheung A.H., Szatmari P. Antecedents and sex/gender differences in youth suicidal behavior. World J Psychiatry. 2014; 4(4): 120-132.

- DOI: 10.5498/wjp.v4.i4.120

- Silva R.S.J., dos Santos F.L.R., Soares N.M.M., Pardono E. Suicidal ideation and associated factors among adolescents in northeastern Brazil. Scientific World Journal. 2014; 2014:450943.

- DOI: 10.1155/2014/450943

- Strandheim A., Bjerkeset O., Gunnel D., Bj0melv S., Holmen T.L., Bentzen N. Risk factors for suicidal thoughts in adolescence - a prospective cohort study: the Young-Hunt study. BMJ Open. 2014; 4: 005867. 10.113 6/BMJ Open-2014-005867

- DOI: 10.1136/bmjopen-2014-005867

- Епанчинцева Г.А., Волосова Н.Ю., Козловская Т.Н. Самоубийство: законодательные, психологические и криминологические аспекты. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015; 2: 234-247.

- Сахаров А.В., Говорин Н.В. Суицидальное поведение и потребление алкоголя: оценка взаимосвязей на популяционном уровне. Суицидология. 2015; 2 (19): 35-46.