Суициды в психоневрологическом диспансере: уроки серии случаев

Автор: Любов Евгений Борисович, Магурдумова Людмила Георгиевна, Цупрун Виталий Евсеевич

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 2 (23) т.7, 2016 года.

Бесплатный доступ

Ретроспективно изучены социально-демографические и клинические особенности 6 пациентов ПНД, жертв суицида, за 5 лет (2010-2014 гг.). Все страдали шизофренией, инвалиды без своих семей, часто госпитализированы, страдали хронической недостаточно леченной депрессией без психосоциальной работы, не консультированы суицидологом при его доступности; избрали брутальный способ самоубийства (выбросились из окна) без очевидной подготовки и планирования, совершали суицидальные попытки в прошлом. Выделенная группа высокого суицидального риска требует целевых биопсихосоциальных профилактических мероприятий.

Суицид, шизофрения, факторы риска, амбулаторные пациенты, повседневная психиатрическая практика

Короткий адрес: https://sciup.org/140141492

IDR: 140141492 | УДК: 616.89.008.44

Текст научной статьи Суициды в психоневрологическом диспансере: уроки серии случаев

Отдельный человек – неразрешимая загадка, зато в совокупности люди представляют собой некое математическое единство и подчинены определенным законам.

А. Конан Дойль

Научно-практическая проблема диагностики и профилактики суицидального поведения (СП) душевнобольных, составляющих клиническую группу-мишень типовых антикризисных мероприятий [1-4, 6], особо важна при сдвиге парадигмы психиатрической помощи от изоляции пациента в психиатрической больнице (ПБ) к психосоциальному восстановлению на фоне активного процесса [5].

Цель исследования: определить социально-демографические и клинические характеристики погибших от суицида пациентов ПНД, особенности суицидов, количество и качество психиатрической помощи для выделения прогностических факторов риска суицидов и резервов антикризисных мероприятий в психиатрическом ЛПУ.

Материал и методы: изучена медицинская документация (амбулаторные карты) всех зарегистрированных за 5 лет (2010-2014 гг.) погибших от суицидов в одном из столичных ПНД (ныне – филиала ГПБ): четверых мужчин и двух женщин в возрасте от 22 до 63 лет. Среднеарифметический возраст суицидентов 39,5 лет (мужчин – 31, женщин – 56 лет). Для сравнения – в Российской Федерации 42,5 и 44 года соответственно. У пяти – образование среднее (специальное), одного – высшее (ни дня не работал по специальности). Жили в отдельных квартирах многоэтажных (роковое, как окажется, обстоятельство) типовых домах в зоне обслуживания ПНД при «удовлетворительном» материальном достатке (хватало на еду, коммунальные платежи) с престарелыми матерями. Лишь одна жертва – замужем не одно десятилетие (ведомый ранее муж-пьяница стал с годами вторичным абстинентом и не- формальным опекуном), взрослые дети жили отдельно; у второй женщины (разведенной) -малолетняя дочь фактически воспитывалась бабушкой.

Все исследуемые страдали шизофренией (F.20, МКБ-10): n=5 - параноидной непрерывной; n=1 - эпизодической, с нарастанием дефекта (n=1) и «неблагоприятным прогнозом» (n=1) неизменно с начала наблюдения. Длительность последнего в диапазоне 1,5-24 года, у половины (n=3) жертв < 3 лет при таком же периоде нелеченого психоза. Все - инвалиды без права работы в связи с психическим расстройством 1-30 лет. До верификации диагноза постоянно не работали 3-5 лет. Ни у одного из пациентов не было индивидуальной программы реабилитации. Жертвы госпитализированы 2-7 раз, один был на принудительном лечении (убийство малолетнего сына, побудившего первый осмотр психиатра); суммарно госпитализированы 38 раз (1673 койко-дней) без учета принудительного лечения. Единичные недобровольные госпитализации в психозе в первые годы наблюдения - у двух пациентов.

Результаты и обсуждение.

Социально-демографические характеристики суицидентов отличны по половому распределению от выборки в общем населении (соотношение среди покончивших с собой мужчин / женщин в Москве 3:1), но соответствуют типовому портрету хронического больного шизофренией [7]: при выше среднестатистического (для Москвы) образовательном уровне - инвалиды с малым трудовым стажем, не имеющие своей семьи и живущие на грани бедности (но не нищеты). Большинство жертв (5 из 6) суицида - трудоспособного возраста, как в населении в целом: в РФ средний возраст жертвы суицида 42,5 (мужчины) и 44 года (женщины), что объясняет экономическое бремя самоубийства, и выявляет возрастную группу-мишень профилактических мероприятий. Женщина пенсионного возраста (63 года) -представитель группы пожилых, уровень суицидов в которой выше многократно, чем в первой. Все выбросились с 6-12 этажей во все сезоны, один накануне дня рождения. В одном случае актуальна психотравма с возможным отягощением соматогении (пациент потерял за 2 дня до суицида опекающую его мать, сбежал из больницы, где лечился от «бронхита»). Никто не оставил предсмертной записки. Известия о суицидах получены от близких, обра- тившихся за справкой для отпевания, в одном случае (молодой суицидент) начато расследование. У всех жертв (кроме детоубийцы) повторные (2-4) суицидальные попытки (самоотравления, включая психотропные препараты, приведшие в реанимационные отделения, с последующей выпиской домой) в течение диагностированного расстройства: последние (у двух из пяти) < 1 года перед трагедией. Неизвестны суицидальные попытки в период нелеченой болезни (психоза), но детоубийство -«инициальный деликт» Stransky. Все - под диспансерным наблюдением врача (неизменного последние 2-3 года) 10-14 раз в год, получая не менее 3-4-х лекарств в схеме терапии 2-4 раза в день: нейролептики (20% - атипичные -без учета генерической формы клозапина «для сна» 50-100 мг / сутки) в средних дозах, антидепрессанты (обычно ТЦА первого поколения в субтерапевтических дозах, то есть < 150 мг амитриптилинового эквивалента в день), транквилизаторы, корректоры экстрапирамидных расстройств (ЭПР) - тригексифенидил (цикло-дол) 4-6 мг / сутки в неизменных схемах в течение последнего года. Все пациенты представлены регулярно на ВКК - в связи с обоснованием профилактического приема корректоров (ни у и одного не отмечены ЭПР). Отметим высокий риск токсичности при намеренной передозировке и особо в сочетании препаратов.

На протяжении последнего года врачи отмечали «вялость» и «подавленность», «плохой сон» пациентов без указания наличия (отсутствия) суицидального риска. Последний визит в связи с выпиской очередной порции лекарств к врачу не позже месяца до трагедии. Ни один пациент не осмотрен суицидологом (не направлен врачами) при наличии «кабинета» (одного из первых в столице) в ПНД.

Возможно (табл. 1) сравнение данных о суицидах пациентов в том же ПНД за 5-летний период (1991-1995 гг.) двадцатилетней давности (неопубликованная работа В.Е. Цупруна).

Смертность пациентов ПНД втрое выше, чем среди москвичей в целом (1000 на 100000 населения), и малую часть ее составляют суициды. Суициды пациентов определили бы уровень 0,2 на 100000 москвичей в зоне обслуживания ПНД, то есть «вклад» зарегистрированных душевнобольных в официальную статистику без погибших, если были, в психиатрической больнице <5% с допущением равного распределения суицидов в округах города.

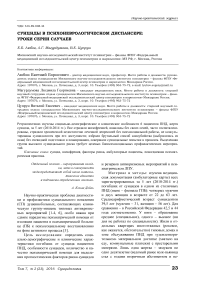

Таблица 1

Суициды пациентов ПНД

|

Показатели |

1991-1995 гг.* |

2009-2014 гг. |

|

Количество суицидов / жертвы с диагнозом шизофрении |

49 / 49 |

5 / 5 |

|

Доля среди умерших за год пациентов ПНД (%) |

7,5 |

0,5 |

|

Уровень суицидов на 100 000 пациентов ПНД / больных шизофренией |

*10 / 190 |

6 / 20 |

Примечание: *Рост за предыдущее пятилетие на 15%.

Доля суицидов в массиве смертности пациентов ПНД снижена более чем на порядок, и сравнялась почти с таковой в столице: в 2014 г. – 0,4% (в РФ <1,2%) суммарной смертности (2,5% – в 1991-1995 гг.) населения.

Отчетная форма 36 [цит. по 8] позволяет высчитать уровни суицидов зарегистрированных душевнобольных (без разделения на нозографические единицы) и сопоставить их с таковыми в общем населении (по сведениям Росстата). Так, доли пациентов в 2012 и 2013 гг. в массиве суицидентов составили в Москве 6,6 и 7,6% соответственно при неизменном количестве жертв (5,4 и 4,7% в РФ). В 1993 г. уровень суицидов (78) зарегистрированных психически больных вдвое превышал таковой в населении; пациенты ПНД определили 15% суицидальной смертности в стране [9]. Некоторое снижение количества суицидов в 2010-2013 гг. в России (на 20%) сопровождается и снижением контингента зарегистрированных психиатрической службой (мало отрадный факт). За 2009-20013 гг. уровень суицидов душевнобольных снижен на 4 (до 4,5), в общем населении – на 1 (в РФ на 3 и 7 соответственно). Различия уровней суицидов в Москве и Российской Федерации среди душевнобольных и в общем населении достигали в 2009-2013 гг. 1,5-2,5 и 4 раза соответственно. В более «благополучной» в аспекте уровней суицида Москве отмечено сходное (на 20%) снижение уровней суицидов душевнобольных и в общем населении, в РФ >10%. Доли жертв суицидов среди зарегистрированных душевнобольных в Москве и России составили в 2010-2013 гг. не более 0,015 и 0,03% соответственно. Количество суицидов лиц, находящихся под диспансерным наблюдением (более «тяжелых», требующих интенсивного наблюдения и лечения), превышает таковое пациентов консультативно-лечебной группы в 2 (в РФ) – 5 (в столице) раз при примерно равной численности указанных групп.

Доли суицидов в массиве зарегистрированного суицидального поведения (сумма суицидов и суицидальных попыток) не превышает 1/3 с тенденцией к снижению. На один суицид приходится не менее трех попыток (отдаленные последствия неизвестны), что соответствует литературным данным [4, 10]. В общем населении соотношение суицидов к попыткам не менее 1:10 (тиражируемые, но мало верифицированные данные), что указывает на брутальность избранных психически больными методов (наша выборка тому пример), не требующих при этом подготовки.

Больные шизофренией и расстройствами шизофренического круга составляют около ¼ зарегистрированных психически больных в Москве (<15% РФ). Наши выборки (все суици-денты) и литературные данные [4] указывают особо высокий уровень суицидов при шизофрении (в поле зрения психиатра и статистики – самые тяжелые, под диспансерным наблюдением): до 300 на 100000 больных, на порядок выше, чем усредненный в населении тех же стран. Суицидальный риск больных (шизофренией – тоже), возможно, снижается параллельно с общемировым трендом и в связи с улучшением психиатрической помощи, стимулирующей и выявляющей антисуицидальные факторы и механизмы совладания [5]. Однако снижение уровня суицидов в 10 раз за 20 лет при сходном количестве больных шизофренией в ПНД (табл. 1) нашей выборки указывают возможную статистическую недостоверность и не, но не противоречит низкому качеству повседневной психиатрической помощи и уменьшению охвата «добровольно - обязательным» лечением в ПНД [7]. Усредненный уровень суицидов больных шизофренией равен максимальным показателям москвичей старшего возраста и вдвое превышает таковой у мужчин трудоспособного возраста. Снижение уровней суицидов происходит на фоне сниже- ния таковых в столице за указанные пятилетия втрое (с 15 до 5). Если >5% больных (уточненные данные меньше вдвое приводимых учебниками) погибают в течение верифицированного процесса (жизни?) [4, 10], при усредненном 15-летнем активном процессе [11], когда пациенты «на виду» психиатра (помимо трудноуловимых суицидов в период нелеченой болезни и остаточном состоянии), риск составляет не менее 0,3% в год (указанный выше уровень 300 на 100000 больных), что составило бы в 2013 г. для отечественной субпопуляции столичных больных 193 жертвы (1678 в РФ) при зарегистрированных 41 (1354 в РФ). При, возможно, лучшей выявляемости шизофрении в столице, количество суицидов меньше расчетной впятеро, но близко в целом по стране.

Риск суицида различен по ходу шизофрении с тенденцией к снижению [12] . Наибольший риск (до 10%) приходится на первые годы диагноза [10]. Так, ½ жертв в нашей выборке отнесена к «первому эпизоду» (<5 лет верифицированного диагноза) шизофрении при 1520% представленности на участках ПНД [7]. Наша выборка указывает и на сохраняющийся риск на всем протяжении процесса [4] больных ПНД. Шизофрения - «амбулаторная болезнь» [13]: >80% времени в году даже эпизодически госпитализированные пребывают вне больницы. Госпитализация для 2/3 охваченных фармакотерапией (хотя бы один курс за год) больных шизофренией, а их ≤ ½ на участках ПНД, - исключительное событие [7]. До 90% суицидов совершены в ремиссии [4], риск суицидов амбулаторных больных 0,1% в год [14] .

Трудность оценки риска и прогноза суицидального поведения больных (шизофренией) объяснена относительно малой (слава Б-гу) частотой и «внезапностью и импульсивностью» суицидов [15], на что обычно ссылаются в «оправдательных заключениях» психиатрических ЛПУ. Выбор метода суицида у всех пациентов - более брутальный по сравнению с самоотравлениями в анамнезе. Наиболее значимым факторами риска, однако, признаны суицидальная попытка в анамнезе («поведение в будущем лучше всего прогнозировано поведением в прошлом») и депрессия [1-4, 10]. Повторные самоотравления (психотропными препаратами) с тяжелыми медицинскими последствиями (признак выраженного намерения умереть) и хронифицированная атипичная (по распространенности - скорее «типичная») депрессия в рамках неполной ремиссии отмечены в амбулаторных картах отнюдь не избегающих ПНД пациентов. Депрессия, возможно, питала чувство безнадежности и в плане результата недостаточно адекватной монотонной антиде-прессивной терапии при формальном её следовании (по косвенным показателям посещаемости ПНД). Не исключен избирательный прием препаратов. В этой связи так показано привлечение к контролю комплаенса, эффекта и переносимости лечения, риска СП близких пациента, естественных участников терапевтического «триалога», выраженность психопатологии и социальной дезадаптации хронических и так называемых молодых хронических больных-инвалидов [7] - достаточные факторы риска суицида и без актуальной психотравмы, и несоблюдения лекарственного режима. Суици-денты нашей выборки объединены и высоким потреблением психиатрических ресурсов, в связи с частыми (не менее 5 раз за последние 5 лет наблюдения) госпитализациями (пять из шести пациентов), представляя группу «потребителей больших объемов психиатрической помощи [7]. Шестой пациент длительно госпитализирован в связи с ООД (убийством).

Небольшая выборка высвечивает типовые недостатки психиатрической (антикризисной) помощи - нарушение преемственности (пациенты выписаны домой после суицидальных попыток); депрессию врачи стереотипно констатировали, но адекватно не лечили; отсутствовал динамический мониторинг суицидального поведения; в забвении психосоциальная работа. «Замыленный» глаз врача, годами наблюдающего внешне застывшую картину «непрерывного процесса» (гипердиагностика «непрерывной параноидной шизофрении» в психиатрических ЛПУ пока неистребима) и «дефект» больного - дополнительный фактор риска. Вместе с тем в наборе диагнозов психиатра обычно отсутствует суицидоопасная «постшизофреническая депрессия», отягощающая бремя расстройства. В формальной записи о кончине пациента ни слова о деталях трагедии и упоминания соболезнования близкому, требующего, вероятно, мер третичной профилактики (поственции) или, безусловно, сочувствия.

Показательны агрессия в отношении близкого в нелеченом психотическом состоянии (деликт-психоз) и проблемы душевнобольной матери малолетнего ребенка.

Анализ серии случаев указывает на необходимость систематизации статистики суици- дального поведения в психиатрических ЛПУ с последующим обсуждением в коллективе, с пациентами и их близкими, выделения групп-мишеней пациентов с сочетанными клиникосоциальными проблемами, нуждающихся в целевом биопсихосоциальном подходе, снижающем риск СП [4]. Исключение из номенклатуры врачебных специальностей «суицидо-лога» лишь подчеркивает необходимость овладения основами антикризисной помощи врачом (клиническим психологом, социальным работником и т.д.) Пока же психиатрический персонал вне зависимости от стажа и опыта мало осведомлен о риске и профилактике СП [16], а повседневная практика ведения и лечения больных группы риска – неизменно низкого качества [4, 5]. «Кабинет суицидолога» мало полезен, коли иные врачи не насторожены. Снижающийся охват пациентов стигматизирующей, малопривлекательной и не отвечающей насущным нуждам пациентов типовой психиатрической помощи [19] повышает риск СП особенно – амбулаторных больных на этапе стихийного психосоциального восстановления. Роль суицидологической службы как внедис-пансерного звена психиатрической службы лишь нарастает.

Итак, тренд к снижению уровней суицидов душевнобольных (больных шизофренией) в России и Москве в частности, как и в общем населении в 2009-2013 гг. мало связан с положительными подвижками качества и количества специализированной помощи, но более с некой социально-экономической стабилизацией в стране (исследование завершено в преддверие эпицентра очередного кризиса), отражаемой на уровнях суицида в населении в це- лом как части общемировой тенденции. Ремиссионное (тимопатическое) состояние пациентов с изначально низкой жизнестойкостью и малым защитным эффектом психофармакотерапии, открыто психосоциальному дистрессу, триггеру суицидогенеза и «психически здоровых» [1-3].

Список литературы Суициды в психоневрологическом диспансере: уроки серии случаев

- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации. -М., 1980. -48 с.

- Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Профилактика суицидального поведения: Методические рекомендации. -М., 1980. -24 с.

- Диагностика и профилактика суицидального поведения больных шизофренией: Методические рекомендации/Под научным руководством А.Г. Амбрумовой. -М., 1987. -17 с.

- Любов Е.Б., Цупрун В.Е. Суицидальное поведение при шизофрении. Часть I: Эпидемиология и факторы риска//Суицидология. -2013. -Том 4, № 1 (10). -С. 15-28.

- Любов Е.Б., Цупрун В.Е. Суицидальное поведение и шизофрения: биопсихосоциальный подход в диагностике, лечении и профилактике//Суицидология. -2013. -Том 4, № 3 (12). -С. 3-16.

- Цупрун В.Е. Покушения на самоубийство и вопросы их профилактики среди контингента больных психоневрологического диспансера: Автореф. дис.. канд. мед. наук. -М.,1984. -15 с.

- Гурович И.Я., Любов Е.Б. Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика в психиатрии. -М.: Медпрактика-М, 2003. -264 с.

- Демчева Н.К., Яздовская А.В., Сидорюк О.В. и др. Эпидемиологические показатели и показатели деятельности психиатрических служб в Российской Федерации (2005-2013 гг.): Статистический справочник. -М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2015. -С. 552-559.

- Жариков Н.М., Иванова А.Е., Анискин Д.Б., Чуркин А.А. Самоубийства в Российской Федерации как социопсихиатрическая проблема//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -1997. -№ 6. -С. 9-15.

- Nordentoft M., Madsen T., Fedyszyn I. Suicidal behavior and mortality in first-episode psychosis//J. Nerv. Ment. Dis. -2015. -Vol. 203. -P. 387-392.

- Киселев Л.С., Сочнева З.Г. Закономерности начала, течения и исходов основных психических заболеваний. -Рига: Зинатне, 1988. -236 с.

- Castelein S., Liemburg E.J., de Lange J.S. Suicide in recent onset psychosis revisited: Significant reduction of suicide rate over the last two decades -a replication study of a Dutch incidence cohort//PLoS One. -2015. -Vol. 10 (6). -e0129263.

- Шмаонова Л.М. Возможности эпидемиологического метода и некоторые результаты популяционного исследования шизофрении//Журнал невропатологии и психиатрии. -1983. -Том 83. -С. 707-716.

- Brugnoli R., Novick D., Haro J.M. et al. Risk factors for suicide behaviors in the observational schizophrenia outpatient health outcomes (SOHO) study//MC Psychiatry. -2012. -Vol. 12. -P. 83.

- Allebeck P., Varla A., Kristjansson E, Wistedt B. Risk factors for suicide among patients with schizophrenia//Acta Psychiatr. Scand. -1987. -Vol. 76. -P. 414-419.

- Любов Е.Б. и группа исследователей. Персонал психиатрических больниц о суицидальном поведении: опыт, осведомленность и отношение//Независимый психиатрический журнал. -2015. -№ 3. -С. 69-74.

- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Уманский С.М., Кузнецов П.В. Проблемы и задачи суицидологического учета (организация регистра)//Тюменский медицинский журнал. -2011. -№ 1. -С. 10-11.

- Любов Е.Б., Кабизулов В.С., Цупрун В.Е., Чубина С.А. Территориальные суицидологические службы России: структура и функция//Суицидология. -2014. -Том 5, № 3 (16). -С. 3-17.

- Гурович И.Я. Направления совершенствования психиатрической помощи//Социальная и клиническая психиатрия. -2014. -Том 24. -Вып. 1. -С. 5-9