Суициды в странах СНГ

Автор: Положий Борис Сергеевич, Фритлинский Владимир Семенович, Агеев Сергей Евгеньевич

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 4 (17) т.5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучена динамика суицидов в странах Содружества независимых государств (СНГ). С этой целью проанализированы показатели частоты суицидов в трех сравниваемых периодах. Первый из них представлен 1990 годом - последним годом существования данных государств в качестве республик СССР. Второй - 1995 годом, характеризующим сложный период социального и экономического становления новых независимых государств. Третий - 2012 годом, отражающим их состояние через 20 лет самостоятельного существования. Анализ динамики частоты суицидов в СНГ позволил выделить две группы стран. Первая из них включает в себя Россию, Беларусь и Казахстан. В этой группе частота суицидов имела непосредственную связь с характером социальной ситуации: быстрый и выраженный рост показателя в переходный период становления государственности, сопровождавшийся социальным и экономическим кризисом (в России с 26,5 до 41,5 на 100000 населения, в Беларуси - с 20,4 до 31,2, в Казахстане - с 19,1 до 28,6), и постепенное снижение частоты по мере стабилизации обстановки (в 2012 г.: Россия - 22,4 на 100000, Беларусь - 21,8; Казахстан - 24). Вторая группа объединяет государства Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) и Закавказья (Азербайджан, Армения). В данной группе частота суицидов практически не реагировала на изменения социальной ситуации, находясь на стабильно низком уровне (1 -7 на 100000) во все периоды. Установленные различия связаны с социокультуральными особенностями сопоставляемых стран, что необходимо учитывать в государственных программах предупреждения суицидов.

Частота суицидов, социальные периоды, экономический кризис, факторы суицидального риска, этнокультуральные особенности, предупреждение суицидов

Короткий адрес: https://sciup.org/140141442

IDR: 140141442 | УДК: 616.89-008.44

Текст научной статьи Суициды в странах СНГ

Частота суицидов представляет собой один из наиболее объективных индикаторов общественного психического здоровья [1]. С одной стороны, это обусловлено тем, что суицидальное поведение является сложным медикосоциальным феноменом, возникновение которого обусловлено широким кругом факторов – биологических, личностно-психологических, клинических, социальных и др. С другой стороны, завершенные суициды, то есть случаи, закончившиеся летальным исходом, учитываются статистикой более полно, нежели другие формы аномального поведения и психические расстройства.

Учитывая крупномасштабные изменения, произошедшие на рубеже столетий на террито- рии бывшего Советского Союза, в частности, образование Содружества независимых государств (СНГ), объективные сложности переходного периода, связанные с радикальными изменениями политического, социального и экономического устройства бывших союзных республик, представляется важным изучить особенности суицидальной ситуации во вновь образовавшихся странах. На сегодняшний день в состав СНГ входят 9 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Для решения поставленной цели нами проанализированы показатели частоты суицидов в изучаемых странах в трех сравниваемых пери- одах. Первый из них представлен 1990 годом – последним годом существования данных государств в качестве союзных республик СССР. Второй – 1995 годом, характеризующим сложный период социального и экономического становления новых независимых государств. Третий – 2012 годом, отражающим их состояние через 20 лет самостоятельного существования. Анализируемые показатели частоты суицидов базируются на официальных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [7]. Кроме того, нами учитывались определенные ВОЗ уровни частоты суицидов: низкий – 010 случаев на 100000 населения, средний – 11-20 случаев, высокий или критический – более 20 случаев на 100000 населения.

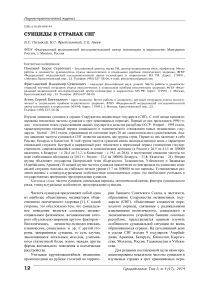

Как следует из рис. 1, в первом периоде в группу с низкой частотой суицидов входили 4 союзные республики: Азербайджанская, Армянская, Таджикская и Узбекская. Группа со средней частотой была представлена Киргизской, Молдавской и Казахской ССР. Две республики – Белорусская ССР и РСФСР находились в диапазоне высокой частоты суицидов – соответственно 20,4 и 26,5 на 100000. Таким образом, будущие государства СНГ имели существенные различия по уровню суицидальной активности населения. В частности, различие показателей в республиках с минимальным (Азербайджан) и максимальным (РСФСР) уровнями составляло 16,5 раза.

Рис. 1. Частота суицидов в республиках СССР в 1990 г. (на 100000 населения).

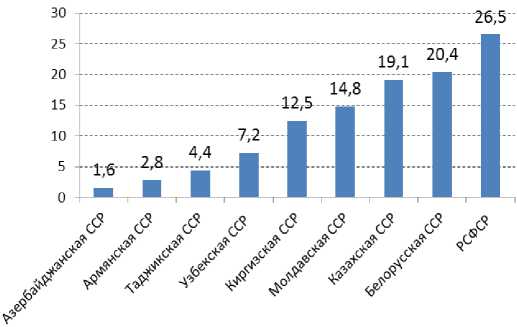

Во втором периоде, отражающем сложности переходного периода, с которыми столкнулись все государства вновь образованного Содружества, динамика суицидальной ситуации оказалась также различной (рис. 2). В России, Беларуси и Казахстане произошло резкое (в 1,5

раза) увеличение частоты суицидов. Несколько меньший рост был зарегистрирован в Молдове – в 1,3 раза. Таким образом, наиболее выраженное увеличение частоты самоубийств произошло в тех странах, где и в предыдущем периоде имел место ее высокий уровень. В особой степени это относится к России, где частота суицидов достигла 41,5 случая на 100000 населения, что вывело ее на второе (после Литвы) место в мире по величине данного показателя. Кроме того, в этот же период Казахстан переместился из группы со средним уровнем частоты суицидов в группу стран с высоким уровнем.

Рис. 2. Частота суицидов в новых независимых государствах СНГ в 1995 г. (на 100000 населения).

Иначе выглядела ситуация в странах Закавказья и Центральной Азии. В них показатели частоты суицидов не претерпели достоверных изменений (p>0,05). При этом во всех этих государствах, за исключением Армении и Кыргызстана, частота суицидов даже несколько снизилась.

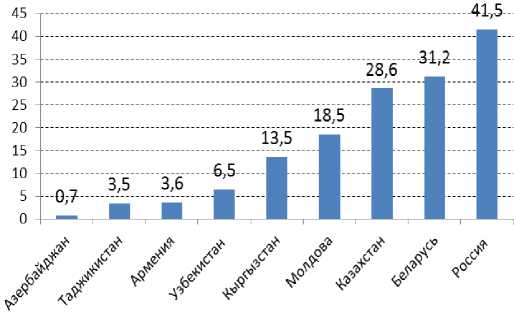

Следующим аспектом анализа явилось сопоставление показателей частоты суицидов во второй и третий периоды (рис. 3). Следует отметить, что по мере стабилизации социальной ситуации частота суицидов в странах с ее высоким и средним уровнями достоверно снизилась. В частности, снижение показателя составило в России 1,9 раза, в Кыргызстане – 1,6 раза и в Беларуси 1,4 раза. Более умеренное снижение частоты самоубийств имело место в Казахстане – на 16,1%, и в Молдове – на 13%. Тем не менее, достигнутые результаты не позволили России, Беларуси и Казахстану покинуть зону высокого уровня частоты суицидов. Лишь Кыргызстан перешел из диапазона среднего уровня в диапазон низкого уровня. Что касается стран с низким уровнем частоты суицидов (Азербайджан, Армения, Таджикистан и Узбекистан), то в них и в третьем периоде изменения показателей частоты суицидов не имели достоверного характера (p>0,05).

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить две тенденции. В странах, которые и будучи республиками СССР отличались высоким уровнем суицидов (Россия, Беларусь, Казахстан), в период становления государственности произошел резкий рост их частоты. Затем, по мере социальной стабилизации, в этих государствах начался процесс снижения данных показателей. Вторая тенденция касается стран с традиционно низким уровнем самоубийств (государства Центральной Азии и Закавказья). В них показатели суицидальной активности населения не претерпели каких-либо изменений в процессе перехода к новому политическому и социально-экономическому устройству общества.

Рис. 3. Частота суицидов в новых независимых государствах СНГ в 2012 г. (на 100000 населения).

Переходим к рассмотрению факторов, оказавших влияние на динамику частоты суицидов в новых суверенных государствах, вошедших в состав СНГ. Согласно нашим исследованиям [2-4] к таким факторам относятся:

-

• Макросоциальные - радикальные изменения во всех сферах жизни общества («стрессы социальных изменений», по терминологии ВОЗ).

-

• Социально - экономические - социальная нестабильность, снижение уровня жизни, безработица, вынужденная смена профессии и т.д.

-

• Религиозные - отношение доминирующей в стране религии к совершению самоубийства.

-

• Этнокультуральные - сложившееся в культуре каждого народа отношение к возможности совершения самоубийства.

Начнем с обсуждения роли макросоциаль-ных и связанных с ними социально - экономических факторов. Из литературы известно, что в условиях социального неблагополучия, в особенности достигающего уровня социальных катаклизмов, частота суицидов резко увеличивается [5, 6]. Достаточно вспомнить резкий рост частоты самоубийств в ХХ веке в США во время Великой экономической депрессии. Суицидогенная роль негативных макросоциаль-ных факторов определяется их стрессовым воздействием на большие группы населения, что резко повышает риск развития суицидального поведения у лиц, имеющих соответствующую предрасположенность, не реализующуюся в благоприятных социальных условиях.

Суицидогенное влияние макросоциальных и социально-экономических факторов четко прослеживается в новейшей истории России, Беларуси и Казахстана - государств, сформировавшихся из числа наиболее развитых в социальном и экономическом отношении союзных республик. Напомним, что частота самоубийств в них превышала критический уровень ВОЗ уже в последние годы существования Советского Союза. Этому способствовали нарастающий социальный и экономический хаос, падение экономики, политическая нестабильность, и другие факторы социального неблагополучия. Тяжело протекавший переходный период, сопровождавшийся не только снижением жизненного уровня людей, но и фрустрацией вследствие ломки привычных жизненных стереотипов, необходимости смены ценностных ориентаций, ощущения собственной невостребованности, обусловил выраженный рост суицидальной активности населения. Лишь через 10-15 лет существования в новом статусе в этих государствах появилась тенденция к постепенному снижению частоты суицидов.

Далее рассмотрим значение этнокульту-рального и религиозного факторов. Исторически сложившееся и вошедшее в культуру народа отношение к самоубийству, его социальная и нравственная оценка играют роль либо ан-тисуицидального фактора, либо, напротив, фактора суицидального риска. Общеизвестно, что все основные мировые религии (христианство, ислам, иудаизм) негативно относятся к самоубийству, расценивая его как один из самых тяжких грехов. Учитывая это, возникает вопрос, почему антисуицидальное влияние религиозного фактора дает существенный эффект лишь в некоторых странах, преимущественно, мусульманских? С нашей точки зрения, это обусловлено следующим.

В странах Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и Азербайджане, где доминирует ислам, атеизм практически не встречается, а священные религиозные требования соблюдаются предельно ортодоксально. При этом в Коране одна лишь мысль о возможности уйти от тягот жизни с помощью самоубийства является верхом кощунства. Поэтому недопустимость суицида становится для мусульман практически абсолютным условием их веры. В этих странах низкая частота суицидов отмечалась во все исторические периоды: и тогда, когда они входили в состав Российской империи, и, когда были республиками СССР, и в переходный период обретения независимости, и в период существования в качестве самостоятельных государств.

В государствах, где основная часть населения исповедует христианство (Россия, Беларусь), негативную роль сыграл насаждавшийся десятилетиями атеизм, лишивший большинство людей нравственных основ, заложенных в религии. Естественно, что в таких условиях она не могла выполнять свою антисуицидаль-ную функцию. Что касается Армении, где основной религией является христианство, а верование не носит ортодоксально - фундаменталистского характера, то стабильно низкая частота суицидов в этой стране связана, прежде всего, с этнокультуральными факторами. Это подтверждается существующими историческими и этнологическими сведениями о том, что самоубийство всегда было чуждо армянскому народу. Подводя итог приведенным данным, можно прийти к следующим выводам:

-

1. Анализ динамики частоты суицидов в странах СНГ позволил выделить среди них две группы. Первая из них включает в себя Россию, Беларусь и Казахстан. С советских времен их характеризуют высокий уровень социальноэкономического развития, высокий образовательный и профессиональный уровень населения, незначительная роль религии как ан-тисуицидального фактора, высокий (или близкий к нему) уровень частоты суицидов. В данной группе стран частота суицидов имеет

-

2. Вторая группа стран объединяет государства Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) и Закавказья (Азербайджан, Армения). Центральноазиатские страны и Азербайджан отличаются ориентацией на восточную модель культуры и сильным антисуицидальным влиянием религии (Ислам). Для Армении характерна исторически вошедшая в ее культуру ненормативность суицидального поведения. Поэтому в данной группе стран частота суицидов практически не реагирует на изменения социальной ситуации и находится на стабильно низком уровне.

-

3. Полученные сведения указывают на необходимость дифференцированных подходов к профилактике суицидов в странах СНГ с учетом их социокультуральных особенностей.

непосредственную связь с характером социальной ситуации: быстрый и выраженный рост показателя в условиях социального и экономического кризиса, и его постепенное снижение по мере стабилизации обстановки.