Сульфосоли висмутин-айкинитового ряда на Харбейском месторождении (Полярный Урал)

Автор: Астахова И.С., Шевчук С.С., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (209), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследований сульфовисмутов свинца и меди Харбейского месторождения. В соответствии с новой номенклатурой уточнена их видовая принадлежность. Выявлен новый для провинции минеральный вид из висмутин-айкинитового ряда.

Сульфосоли, висмутин-айкинитовый ряд, эмилит, харбейское месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/149129072

IDR: 149129072

Текст научной статьи Сульфосоли висмутин-айкинитового ряда на Харбейском месторождении (Полярный Урал)

Одним из основных центров хранения геологической информации на европейском северо-востоке России является Геологический музей им. А. А. Чернова. В музейных фондах собран богатый материал по медно-молибде-новой формации Полярного Урала, насчитывающий более 500 образцов, шлифов и аншлифов, характеризующий типоморфные признаки рудных и нерудных минералов, региональные и локальные закономерности распределения рудного вещества, последовательность минералообразования.

При проведении инвентаризации объектов минералогической информации, хранящихся в фондах, были обнаружены образцы с минералом, название которого не значится в общепринятом списке минеральных видов (IMA, 2011). В 1980-х го дах при микрозондовом исследовании рудной минерализации Харбейского месторождения Д. Н. Литошко обнаружил минерал с устойчивым химическим составом, отличающимся от составов известных минеральных видов в висмутин-айкинитовом ряде. Данное соединение с кристаллохимической формулой Cu8Pb8Bi14S37 он назвал харбеитом. Его структурные особенности были установлены теоретически на основе принадлежности к ряду, обладающему ромбической сингонией [5, 6]. В работе «Нестехиомет-рия и гомологические ряды сульфосолей» Н. Н. Мозгова утверждала, что в данной изоморфной серии новых, отличающихся составом минералов быть не может [7]. Харбеит не был зарегистрирован как новый минеральный вид.

В настоящее время помимо конечных членов в группу сульфосолей висмутин-айкинитового ряда входят десять гомологических видов [13]. Общая теоретическая формула для данной серии: Cu x Pb y Bi^^ x+^ S^, где значение x равно значению y и меняется от 0 до 4. Реперными минералами являются конечные члены айкинит, у которого x=y=4, теоретическая формула Cu4Pb 4 Bi 4 S12, висмутин с x=y= 0 и формулой Cu 0 Pb 0 Bi8S12, т. е. Bi2S3, и средний член крупкаит с формулой Cu 2 Pb 2 Bi6S12. Химическая формула минералов промежуточного состава висмутин-айкинитового ряда пересчитывается на 8 катионов согласно уравнениию (Cu + Pb)/2 + Bi = 8 [1,11].

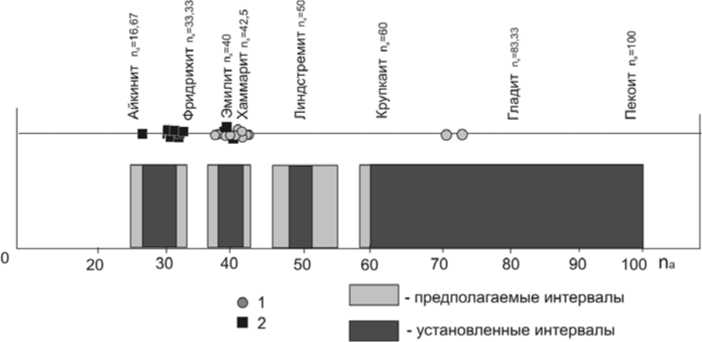

Для уточнения названия минерального вида мы использовали классификацию, предложенную Э. Мако-

вицким, с указанием процентного содержания айкинитового компонента, которое определяется по формуле na = 25 (x + y)/2, где x — формульный коэффициент Pb, y — формульный коэффициент Cu (рис. 1) [15].

В музейных фондах содержатся две монографические коллекции объемом более 140 единиц хранения, 54 выставочных образца и 4 рабочих коллекции, переданных Д. Н. Литошко. Материал характеризует геологическое строение вольфрам-медно-молибде-новых, полиметаллических месторождений и рудопроявлений Полярного Урала. Открытое в 1944 г. Харбейское месторождение относится к достаточно хорошо изученным объектам. Геологическое строение, особенности тектонического районирования, магматизм и метаморфизм этого объекта исследовали А. К. Поляков, А. А. Юсупов, В. Н. Охотников, Т. А. Фомиченко, А. А. Пыстин. Наиболее детальная минералогическая характеристика месторождения дана в работах Д. Н. Литошко и В. И. Силаева. НаХарбейском месторождении Полярного Урала было установлено более 200 минеральных видов и разновидностей [5, 8].

Рудные тела Харбейского месторождения представляют собой серию согласных минерализованных кварцевых жил, объединяющихся в единую рудную зону протяженностью около 750 м. Нерудными минералами жил являются кварц, эпидот, кальцит, хлорит и мусковит, из рудных минералов в значительном количестве встречаются молибденит, пирротин, халькопирит и молибдошеелит.

Для повторного изучения из коллекций Д. Н. Литошко нами были отобраны образцы, характеризующие позднюю гидротермальную стадию оруденения. Всего проанализировано

Рис. 1. Позиция минеральных видов висмутин-айкинитового ряда по значениями n a : 1 — результаты исследований Д. Н. Литошко [4], 2 — наши результаты

6 образцов, в которых автор указал наличие харбеита, а также 10 сопутствующих образцов. В этих образцах детально проявляются особенности строения жилы Главной на Харбейском месторождении. Прожилки рудной минерализации мощностью до 2 мм сосредоточены в кварцевых жилах в ассоциации с халькопиритом и сульфотеллуридами.

Рудная минерализация исследовалась в лабораториях Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Определение состава и структурно-морфологических характеристик минеральных фаз производились с помощью рентгеноструктурного анализа (Shimadzu XRD-6000), рамановской спектроскопии (HR800, Horiba Jobin Yvon) и сканирующих электронных микроскопов (Jeol JSM-6400 с энерго дисперсионной приставкой Link и Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой X-Max).

Результаты рентгеновского анализа позволили выявить структурные особенности основных рудных минералов (халькопирита, молибденита). Тонкое срастание минералов и небольшие размеры индивидов сульфо-висмутов свинца и меди не позволили нам корректно интерпретировать полученные результаты.

Микрозондовые исследования выявили парагенетические особенности минерализации и уточнили состав минералов. Наиболее широко распространены сульфовисмуты свинца и меди, представленные минералами изоморфного ряда висму-тин-айкинитового состава. В этой группе установлены собственно висмутин, айкинит и минералы, близкие к теоретическому составу фридрихи-та, линдстремита, хаммариита, кру-пакита и эмилита.

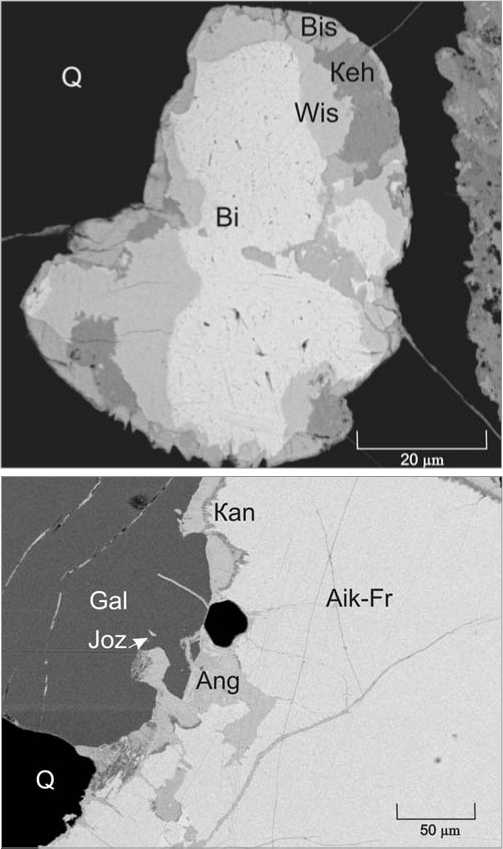

Самым типичным минералом висмутовой минерализации, связанной с гидротермальными процессами рудообразования, является висмутин. На Харбейском месторождении висмутин распространен в виде реакционных оторочек в ассоциации с самородным висмутом, бисмитом и гале-нобисмутитом (рис. 2, а). По составу висмутин стехиометрически выдержан. В минерале отмечается небольшое (до 0.05 мас. %) содержание меди.

Однако наибольшим распространением пользуется сернистое соединение висмута, образующее удлиненнопризматические кристаллы размером до 0.6 мм. Этот минерал имеет нестабильный химический состав, в котором отношение Bi:S или равно 1:1, что соответствует фазе Bi2S2, или 4:3, которое установлено для икунолита с теоретической формулой Bi4S3 (рис. 2, б). Причина появления фазы состава Bi2S2 на сегодняшний момент не установлена. Данное соединение пока не отнесено к самостоятельным минеральным видам. Фаза аналогичного состава установлена в рудах месторождения Джимидон (Северная Осетия), Тасна (Боливия), Дарасун (Восточное Забайкалье), в месторождениях Приморья [2, 3, 4, 12]. В составе исследованных фаз обнаружены примеси Cu, Pb и Fe. Помимо отдельных выделений минерал прослежен в ассоциации с другими сульфосолями в виде изометричных зерен неправильной формы размером до 1 мкм. Продуктом окисления данных соединений является сульфат висмута, предположительно каннонит.

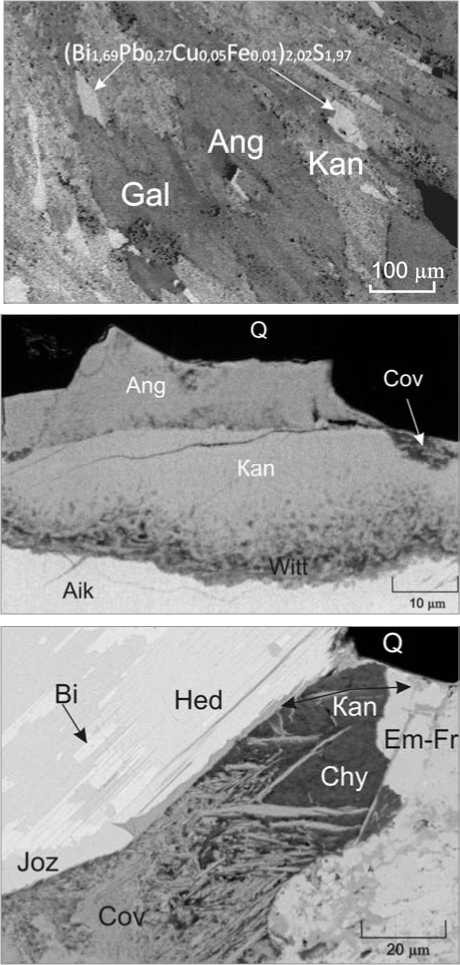

Широко распространены минералы промежуточного айкинит-фрид-рихитового состава. Так, нами было обнаружено зерно угловатой формы, размером до 0.5 мм, химический состав которого наиболее близок к стехиометрическому составу айкинита Cu212Pb2 57Bi3 31S5 98 . От теоретических данных минерал отличается наибольшим содержанием висмута (42.2 мас. %). К айкинит-фридрихитовому ряду отнесены соединения промежуточного состава со средней расчетной химической формулой Cu2 23Pb2 74Bi3 03S7 49. Такие минералы преимущественно развиты в виде зерен неправильной формы в срастании с другими минералами, чаще всего с галенитом (рис. 2, в). Нами установлено в исследованных минералах достаточно стабильное соотношение между формульными коэффициентами меди и свинца, в единицах величины равное 1:1.22, а отношение висмута к вышеприведенным

а

в

Рис. 2. Взаимоотношения и характер выделения минералов Харбей-ского месторождения. Обозначения минералов: Aik — айкинит, Ang — англезит, Bis — бисмит, Bi —висмут самородный, Wis — висмутин, Witt — виттихенит, Gal — галенит, Joz — жозеит — A, Kan — каннонит, Q — кварц, Keh—кехлинит, Cov — ковеллин, Fr—фрид-рихит, Chy — халькопирит, Hed — хедлейит, Em — эмилит

б

Г

Д

металлам варьируется в пределах 1.35— 1.56. Для минералов айкинит-фридри-хитового состава формульные коэффициенты катионной части к анионной соотносятся как1:1.35. Такое соотношение соответствует среднему значению для этого ряда.

В ассоциации с другими сульфосолями, жозеитом, хедлейитом, галенитом, висмутином и самородным висмутом был обнаружен минерал с промежуточным составом, близким к эмилит-фридрихитовому ряду. Он образует неправильные выделения размером не более 0.02 мм (рис. 2, д). Эмилит был обнаружен в ассоциации с сульфосолями в кварц-шеелитовых жилах месторождения Фельбертайл (Австрия) и был зарегистрирован в 2006 г. как новый минеральный вид висмутин-айкинтового ряда с формулой Cu10 . 7Pb10 . 7Bi21 . 3S48 [14].

Идеальная формула эмилита Cu2 68Pb2 68Bi5 32S12 с соотношением Cu:Pb:Bi =1:1:1.99 была рассчитана исходя из следующих содержаний, мас. %: Cu=7.65, Pb=24.94, Bi=50.09, S=17.32 [16]. По полученным нами результатам мокрозондового исследования средняя расчетная химическая формула этого минерала — Cu 2.12 Pb 1.97 Bi 3.88 S 10.35 . ДаННое соединение отличается от теоретического состава эмилита недостатком висмута, свинца и избытком серы. В рассчитанной формуле минерала отношение основных металлов Cu:Pb:Bi равно 1.07:1:1.96, т. е. близко к стехиометрии эмилита.

Возможности рамановской спектроскопии не позволили нам уточнить видовую принадлежность сульфовис-мутов. В базе данных RRUFF приведены результаты только по конечным минералам висмутин-айкинитового ряда. Основные пики спектров минералов, близких к фридрихиту и эмили-ту, попадают в интервал между эталонными спектрами айкинита и висмутина. Можно предположить, что промежуточное положение спектра связано с особенностями химического состава минералов.

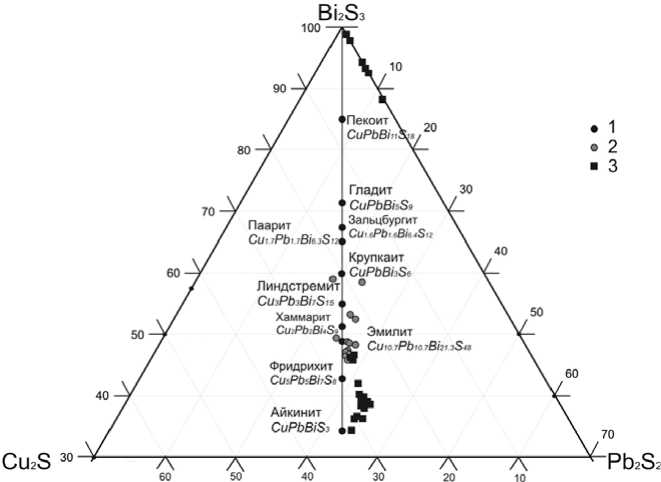

Результаты исследований Д. Н. Литошко были нанесены на диаграмму Bi2S3—Cu2S—Pb 2 S2 (рис. 3). Графически установлено, что химический состав харбеита соответствует фридри-хит-эмилитовому составу. По данным Д. Н. Литошко расчетная формула харбеита — Cu3.76Pb3.76Bi6.54S17.39. Мы провели пересчет его результатов на 8 катионов, который установил среднюю расчетную формулу Cu 2.09 Pb 2.14 Bi 3.74 S 9.98 . В кристаллохимической формуле хар-беита соотношение формульных коэф-

фициентов Cu:Pb:Bi=1:1:1.74, а катионной и анионной частей — 1:0.81.

Другие минералы этого ряда (хаммарит, линдстремит, крупкаит) встречаются гораздо реже и образуют выделения размером до 0.5 мм. Тесные мирмекитоподбные срастания и тонкоизвилистые границы фаз указывают на то, что это различные минеральные виды, а не вариации одного и того же минерала [5].

Минеральные ассоциации суль-фовисмутов свинца и меди могут быть использованы как показатель физикохимических условий формирования одной из стадий оруденения. Данная ассоциация чувствительна к изменениям температуры, показателям кислотности-щелочности среды. Большая часть минеральных сообществ, принадлежащих к системе Au(Cu)— Pb—Bi—S, кристаллизуется в интервале между 200 и 400 °C [10, 12]. Экспериментальные исследования системы сульфосолей установили температурный интервал их кристаллизации в пределах 330-400 °C [9]. При изменении окислительно-восстановительных условий, химического потенциала серы и кислотно-основных свойств растворов (от кислых к нейтральным и слабощелочным) шло разложение сульфосолей. Растворы насыщались висмутом, свинцом и медью. Катионы висмута и свинца вследствие легкого гидролиза образовывали труднорастворимые минералы, а наиболее подвижный катион меди выносился. В результате гипергенной минерализации сульфовисмутов свинца и меди образовывались реакционные каемки, сложенные виттихенитом, предположительно каннонитом и англезитом (рис. 1, г). Кристаллизация виттихенита по данным A. A. Годовикова [2], происходит в интервале не выше 350 °C. Данный факт дает возможность предположить, что минералы висмутин-айкинитового ряда на Хар-бейском месторождении кристаллизовались в интервале 350—400 °C.

Результаты наших исследований позволяют утверждать, что впервые минерал с химическим составом, близким к эмилиту был выявлен Д. Н. Литошко в 1988 г. в кварцевых жилах вольфрам-медно-молибденового Харбейского месторождения. Мы подтвердили находку эмилита, уточнили название минерала и включили его в кадастр минералов европейского северо-востока России.

Работа была выполнена в рамках Программы фундаментальных исследо

Рис. 3. Фрагмент диаграммы в системе Bi2S3—Cu2S—Pb2S2 минералов Харбейского месторождения.

1 — теоретические составы минералов, 2 — результаты исследований Д. Н. Литошко [4], 3 — наши результаты

ваний РАН № 12-П-5-1011. Авторы благодарят за проведение аналитических работ Б. А. Макеева, С. С. Исаен-ко, С. С. Неверова и за полезные комментарии Н. П. Юшкина.

Список литературы Сульфосоли висмутин-айкинитового ряда на Харбейском месторождении (Полярный Урал)

- Гетманская Т. И., Бородаев Ю. С., Мозгова Н. Н. и др.Висмутовая минерализация Шумиловского оловянновольфрамового грейзенового месторождения // Геология рудных месторождений, 1986. № 3. С. 36-46.

- Годовиков А. А. Висмутовые сульфосоли. М.: Наука, 1972. 303 с.

- Грознова Е. О., Добровольская М. Г., Коноваленкер В. А. и др. Висмутовая минерализация в рудах Pb-Zn месторождения Джимидон (Северная Осетия) // Новые данные о минералах. М., 2005. Вып. 40. С. 72- 79.

- Кривицкая Н. Н. Генетическая минералогия золота в рудах вулканогенно плутоногенного месторождения золота Дарасун (Восточное Забайкалье) // Годичное собрание РМО. http://www.minsoc.ru/2010-1-74-0.

- Литошко Д. Н. Топоминералогия медно молибденовой рудной формации Полярного Урала. Л: Наука, 1988. 212 с.