Существует ли склонность к хищничеству у птиц семейства дроздовых Turdidae?

Автор: Баккал Сергей Николаевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1014 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140153993

IDR: 140153993

Текст обзорной статьи Существует ли склонность к хищничеству у птиц семейства дроздовых Turdidae?

Обзор посвящён общей проблеме, связанной с пищедобывательной деятельностью птиц, в том числе хищничеству – одной из основных составляющих популяционной и поведенческой экологии. Её рассматривают как приспособление к среде обитания, которое, как и предпочитаемая добыча, изменчивы во времени и пространстве. Особенностью хищничества, как одного из типов трофических взаимоотношений, является умерщвление живой добычи с целью использования её в пищу.

То, что разыскивание и добыча мелких позвоночных играет для птиц семейства Turdidae весьма скромную роль, отмечалось многими исследователями. Так, А.С.Мальчевский (1959, с. 120) пишет, что эти птицы приносят своим птенцам мелких позвоночных животных исключительно редко. Согласно И.В.Прокофьевой (2005), дрозды рода Turdus проявляют настоящее хищничество только в качестве исключения. В силу редкости этого явления мало кому удавалось непосредственно наблюдать охоту дроздовых на позвоночных.

В 2011 году на острове Ряшков (вершина Кандалакшского залива Белого моря, юг Мурманской области) мы продолжали изучать питание рябинников Turdus pilaris путём наблюдений за поведением родителей, местами их кормёжки и техникой сбора корма. Рябинник, как колониальный вид, сохраняет здесь способность к одиночному гнездованию. Для изучения состава корма использовали как классический метод шейных лигатур (Мальчевский, Кадочников 1953), так и полевые наблюдения за кормящимися птицами, когда пищевые объекты определялись визуально. Наблюдения проводили из стационарных укрытий, расположенных поблизости от мест гнездования, один раз в 3-4 дня между 6-11 и 16-21 ч. Когда птенцы ещё находились в одном из гнёзд (перед вылетом, 18 июня), было проведено 5 сеансов наблюдений (по 1 ч каждый). Погода в течение дня была относительно благоприятной для кормёжки. На кормовой территории, где дрозды постоянно добывали пищу, наблюдали несколько попыток, имеющих отношение к активному хищничеству – охоте на наземных позвоночных, а именно, на живородящих ящериц Lacerta (Zootoca) vivipara, когда один из членов родительской пары (самец) предпринял в разное время суток 7 атак, одна их которых оказалась успешной. Следует заметить, что кормовая территория этой пары рябинников включала участок, через который был проложен длинный дощатый помост (ширина 1 м, длина 500 м, высота над поверхностью грунта – 20-40 см), служивший пешеходной дорожкой вдоль прибрежного участка Южной губы на острове Ряшков. По всей видимости, охота рябинников на ящериц не была вызвана какими-то чрезвычайными причинами, но имела ясно выраженную ориентацию на определённые участки пешеходных мостков, оказавшихся особой ареной (лишённой растительного покрова), на которой происходило преследование добычи.

Поскольку доступность предпочитаемой добычи изменяется в пространстве и времени, существует определённая зависимость поверхностной активности потенциальных жертв от разных факторов внешней среды и от особенностей организма (возраст, пол, физиологическое состояние, лабильность поведения и пр.). Очевидно, что дощатый тротуар оказался привлекательным для ящериц как в отношении комфорта (сухая древесина хорошо сохраняла солнечное тепло), так и в отношении удобства перемещения. С другой стороны, такая поверхность облегчала дроздам зрительное восприятие кормовых объектов.

По всей видимости, намеченную жертву рябинник высматривал или с отдалённой присады, или способом воздушной разведки. Дрозд предпочитал использовать один и тот же манёвр: каждый раз он подлетал к объекту на расстояние 1.5-2.5 м, совершал «посадку» на дощатую поверхность и совершал 2-5 коротких или длинных прыжков, пытаясь сблизиться с жертвой. Ни в одном из этих случаев полёт не был атакующим. И всё же было очевидно, что заметив ящерицу, рябинник пытался настигнуть и схватить её. Но в тех случаях, когда жертва начинала убегать (дистанция сближения составляла менее 1 м), дрозд не стремился преследовать её. На первый взгляд, охотничье поведение рябинника при атаках не отличалось разнообразием ни с точки зрения приёмов добычи, ни эффектом внезапности или скрытным поведением. При такой тактике «хищника» жертва прибегала к одним и тем же приёмам защиты и всегда имела возможность скрыться. Добыча была заметной, но недоступной. Многие ящерицы, в том числе и живородящие, уходят от преследования быстрыми короткими перебежками, иногда подолгу оставаясь на одном месте. Судя по манере и результативности охоты рябинника, было очевидно, что для более эффективного преследования таких рептилий необходимы какие-то другие способы, когда должны максимально точно отражаться состояние и намерения атакующей особи. Те же способы, что демонстрировались, были слишком упрощены и несовершенны.

В последнем случае, когда охота оказалась успешной, атака была более стремительной, а попытка поимки жертвы продолжалась в мо- мент её движения. Казалось, результат был случайным. Однако кроме преследования прыжками, дрозд использовал также преследование в коротком полёте, благодаря чему сближение с жертвой оказалось результативным. В момент контакта с жертвой рябинник схватил ящерицу за середину туловища и через 4-5 с, удерживая жертву в клюве, нанёс ею два сильных удара по дощатому настилу. Осталось неизвестным, какие приёмы дрозд использовал в дальнейшем, манипулируя с добычей, поскольку он скрылся в противоположном от гнезда направлении. Успешное нападение рябинника на L. vivipara — новое свидетельство проявления хищничества, пока ещё слабо изученного в такой группе птиц, как Turdidae.

Следует подчеркнуть, что большинство дроздов — это птицы сравнительно крупных размеров, но с относительно невысокой подвижностью. По сравнению со многими другими мелкими воробьиными птицами, дрозды более сильны физически. Все дроздовые передвигаются по земле прыжками: полагают, что происхождение прыгания как способа передвижения связано с древесным образом жизни (Познанин 1988, с. 8). Клюв у дроздов массивный, слегка изогнутый или с небольшим крючком на конце. В обычных условиях в рационе дроздов с весны до осени преобладают наиболее многочисленные и легкодоступные кормовые объекты — разнообразные беспозвоночные: насекомые, пауки, дождевые черви и наземные моллюски. Сезонная динамика трофических связей дроздов проявляется в том, что в период размножения они потребляют в основном животную пищу, а перед осенней миграцией переходят на растительные корма. Отмечалось, что, например, у птенцов рябинника, по сравнению с другими дроздами, животная пища всегда преобладала (Бровкина 1959), но в другие сезоны года, не связанные с размножением, рябинник был одним из самых растительноядных видов (Прокофьева 1972). Таким образом, общие тенденции пищевых отношений дроздов таковы, что они имеют самые разнообразные трофические связи и ориентацию на потребление смешанных, животно-растительных пищевых ресурсов. Однако легко прослеживается, что потребление кормов животного происхождения взрослыми птицами достигает максимума в летний период, и в это же время в питании птенцов животная пища играет ведущую роль.

Как в орнитологической литературе, так и в обзоре данных, который приводится ниже, встречаются самые разные, нередко отрывочные сведения о нападении мелких воробьиных птиц на рептилий или амфибий, но чаще других среди таких «охотников» отмечаются дроздовые птицы. Кроме отдельных заметок о мелких позвоночных животных, оказавшихся добычей воробьиных птиц, опубликованы обзоры в виде списков разных типов (Kabisch, Belter 1968; Гаранин 1976; Knolle 1981; Plucinski 1982; Martin, Lopez 1990; Тертышников, Высотин 1991;

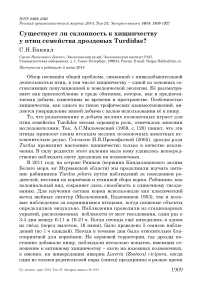

Davis et al . 2003; Прокофьева 1961, 2005; и др.). Иногда в одном обзоре представлены списки в двух разных формах: в первой приводится перечень позвоночных, поедаемых отдельными видами птиц, а во второй – перечень видов птиц, поедающих определённый вид позвоночных. В представленной таблице содержится ограниченный список тех литературных источников, где упоминаются случаи добывания позвоночных не только дроздами и другими дроздовыми птицами, но и некоторыми другими мелкими воробьиными, проявившими черты хищников. Судя по документально установленным фактам очевидно, что для большинства случаев (включённых в таблицу) позвоночные животные в качестве пищевых объектов являются добычей эпизодической. В приведённых данных прежде всего обращает внимание, что для дроздовых птиц ящерицы – не единственный (хотя и преобладающий) кормовой объект среди прочих позвоночных. Ящерицы как основная добыча могли служить дроздовым птицам как летом, так и осенью; среди них встречались как молодые (от 30-50 мм), так и взрослые особи (до 150 мм и более). Мелкие ящерицы добывались и поедались дроздами чаще, поскольку это наиболее массовая и доступная группа позвоночных, характерная для самых разных ландшафтных областей (лесостепных, пустынных, высокогорных, заполярных) и урбанизированных территорий. В рационе птенцов тех видов птиц, которые указаны в таблице, доля позвоночных животных чаще всего составляла менее 1% от всех обнаруженных объектов, реже – 1-3%. Так, например, среди кормовых объектов птенцов белобровика Turdus iliacus в Русской Лапландии ( n = 416) была обнаружена единственная живородящая ящерица с обломанной частью хвоста (автотомия), вероятно, пойманная в результате преследования (Баккал 1988). Предполагается, что отсутствующая часть хвоста этой ящерицы была использована взрослой птицей*. Более высокие показатели «хищничества» среди воробьиных известны только у некоторых врановых и сорокопутов, обширные сведения о которых в таблицу не включены намеренно.

Врановых Corvidae, с одной стороны, относят к неспециализированным хищникам, а с другой – они отличаются очень широким пищевым спектром и кормятся довольно крупными объектами, проявляя себя как активные хищники. При этом для них характерно подкарауливание, преследование, схватывание и разделение добычи, то есть все те способы пищедобывательной деятельности, которые известны для хищничающих животных. Установлено, что и сорокопуты Lani-idae, для которых характерна стратегия подвижных хищников-преследователей, способны расчленять добычу на отдельные фрагменты, ко- торые они поедают сами или скармливают подрастающим птенцам. Для них наземные позвоночные животные представляют хотя и небольшую, но постоянную составляющую в кормовом рационе. Как вра-новые, так и сорокопуты при нападении на избранную жертву могут использовать кооперативные формы охоты (Frye, Gerhardt 2001). Характеризуя, например, степень проявления хищнических наклонностей сорокопутов, пишут, что они настолько развиты, что птицы могут убивать свою добычу даже в тех случаях, когда совершенно сыты*.

Позвоночные животные, обнаруженные в пище дроздовых Turdidae и некоторых других мелких воробьиных

|

Вид птицы |

Возраст птицы |

Позвоночные в пище птиц |

Регион |

Источник информации |

|

Дроздовые |

Turdidae |

|||

|

Turdus iliacus |

juv |

Lacerta vivipara |

Московская обл. |

Бровкина 1959 |

|

Turdus iliacus |

ad |

Rana temporaria |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1964, 1976 |

|

Turdus iliacus |

juv |

Lacerta vivipara |

Мурманская обл. |

Баккал 1988 |

|

Turdus merula |

ad |

Rana temporaria |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Turdus merula |

ad |

Lacerta agilis |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Turdus merula |

ad |

Natrix natrix |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Turdus merula |

ad |

Aves (яйца) |

Англия (Хартфордшир) |

Woodward 1962 |

|

Turdus merula |

ad |

Anguis fragilis |

Англия (Дорсетшир) |

Stokes 1962 |

|

Turdus merula |

juv |

Ablepharus alaicus |

Западный Тянь-Шань |

Чаликова 2014 |

|

Turdus pilaris |

juv |

Rana sp. |

Ленинградская обл. |

Покровская 1956 |

|

Turdus pilaris |

juv |

Lacerta vivipara |

Московская обл. |

Бровкина 1959 |

|

Turdus pilaris |

ad |

Rana temporaria |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1964, 1976 |

|

Turdus pilaris |

ad |

Lacerta vivipara |

Мурманская обл. |

Данные автора |

|

Turdus pilaris |

ad |

Ammodytes marinus |

Мурманская обл. |

Баккал 1993, 2009 |

|

Turdus philomelos |

ad, juv |

Lacerta agilis |

Воронежская обл. |

Мальчевский 1959 |

|

Turdus philomelos |

ad, juv |

Lacerta agilis |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Turdus philomelos |

juv |

Lacerta vivipara |

Воронежская обл. |

Кадочников 1960 |

|

Turdus philomelos |

juv |

Lacerta vivipara |

Ленинградская обл. |

Прокофьева 1961, 1972, 2001 |

|

Turdus philomelos |

ad |

Lacerta sp. |

Краснодарский край |

Пекло, Очаповский 1976 |

|

Turdus viscivorus |

ad, juv |

Rana temporaria |

Южная Карелия |

Нейфельдт 1961 |

|

Turdus viscivorus |

ad, juv |

Lacerta vivipara |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Turdus viscivorus |

ad |

Lacerta sp. |

Краснодарский край |

Пекло, Очаповский 1976 |

|

Turdus viscivorus |

juv |

Lacerta vivipara , Lissotriton vulgaris |

Ленинградская обл. |

Прокофьева 1983, 2001 |

|

Turdus viscivorus |

ad |

Lacerta vivipara |

Швейцария |

Jacquat, Monney 1993 |

|

Turdus torquatus alpestris |

ad |

Lacerta vivipara |

Франция |

Isenmann 1985 |

|

Turdus hortulorum |

juv |

Rana semiplicata |

Хабаровский край |

Вальчук и др. 1984 |

|

Monticola saxatilis |

ad, juv |

Lacertidae |

Киргизский Алатау |

Кузнецов 1962 |

|

Monticola saxatilis |

ad, juv |

Lacertidae |

Германия |

Plucinski 1982 |

|

Monticola saxatilis |

juv |

Ablepharus alaicus |

Таласский Алатау |

Ковшарь 1981 |

|

Monticola solitarius |

juv |

Ablepharus alaicus |

Таласский Алатау |

Ковшарь 1966 |

|

Monticola solitarius |

ad, juv |

Lacertidae |

Западная Испания |

Hellmich 1984 |

|

Monticola solitarius |

ad, juv |

Natrix natrix |

Франция |

Isenmann 1997 |

|

Monticola solitarius |

juv |

Landakia caucasia |

Восточный Копетдаг |

Панов, Зыкова 2003 |

|

Oenanthe oenanthe |

ad |

Lacerta agilis |

Германия (Лейпциг) |

Grössler 1959 |

|

Oenanthe oenanthe |

ad |

Lacerta agilis |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

Продолжение таблицы

|

Вид птицы |

Возраст птицы |

Позвоночные в пище птиц |

Регион |

Источник информации |

|

Oenanthe oenanthe |

ad |

Lacerta montandoni |

Польша (Карпаты) |

Ciach 2013 |

|

Oenanthe isabellina |

ad, juv |

Eremias sp. |

Туркмения |

Бельская 1965 |

|

Phoenicurus phoenicurus |

juv |

Podarcis muralis |

Италия (Аоста) |

Rossi 2013 |

|

Luscinia pectoralis |

juv |

Lacertidae |

Заилийский Алатау |

Воробьёв 1973 |

|

Luscinia pectoralis |

juv |

Ablepharus alaicus |

Западный Тянь-Шань |

Ковшарь 1981 |

|

Myophonus caeruleus turcestanicus Sialia sialis Thamnophilus doliatus |

juv ad, juv Дру ad |

Ablepharus alaicus , Rodentia, Pisces Scincella lateralis , Rana sylvatica , Serpentes, Sorex spp. гие мелкие во Lacertidae |

Западный Тянь-Шань Ковшарь 1967, 1981 США (Оклахома) Bay, Carter 1997 робьиные птицы Тринидад и Тобаго Keeler-Wolf 1986 |

|

|

Myiarchus cinerascens |

ad |

Sceloporus graciosus |

США (Нью-Мексико) |

Johnson 1982 |

|

Bombycilla cedrorum |

ad |

Aves (juv) |

США (Массачусетс) |

King 1996 |

|

Cinclus cinclus |

ad |

Pisces (juv) |

Дагестан |

Резанов 1982 |

|

Acrocephalus scirpaceus |

juv |

Rana ridibunda (juv) |

Дельта Волги |

Коваленко 2003 |

|

Protonotaria citrea |

ad |

Lacerta sp. |

США (Луизиана) |

Davis et al . 2003 |

|

Muscicapa striata |

juv |

Podarcis sp. |

Италия (о. Эльба) |

Scaravelli 1996 |

|

Pinicola enucleator |

ad |

Microtus sp. |

Корякское нагорье |

Кищинский 1980 |

|

kamtschatkensis Passer d. domesticus |

ad |

Hemidactylus turcicus |

Греция |

Angelici 1993 |

|

Passer domesticus |

ad |

Natrix natrix |

Австрия |

Seidl 2002 |

|

Passer domesticus |

ad |

Podarcis muralis |

Франция (О-де-Сен) |

Loïs 1997 |

|

Passer hispaniolensis maltae |

ad |

Podarcis filfolensis |

Сицилия (о. Линоса) |

Fornasari, Zava 2001 |

|

Passer italiae * |

ad |

Lacertidae |

Южная Европа |

Портенко 1957 |

|

Sturnus vulgaris |

ad |

Lacerta sp. |

Краснодарский край |

Пекло, Очаповский 1976 |

|

Sturnus vulgaris |

ad |

Lacerta sp. |

Ленинградская обл. |

Прокофьева 1985 |

|

Sturnus vulgaris |

ad |

Lissotriton vulgaris , |

Волжско-Камский край |

Гаранин 1976 |

|

Oriolus oriolus |

ad, juv |

Lacerta vivipara , Lacerta agilis Lacerta vivipara |

Германия |

Plucinski 1982 |

* Passer italiae (итальянский» воробей) – гибридная форма, возникшая от скрещивания домового P. domesticus и черногрудого P. hispaniolensis воробьёв.

По характеру воздействия на пищевые объекты подобные особенности поведения свойственны не только птицам, питающимся животными кормами: они довольно широко распространены среди представителей разных отрядов и заслуживают хотя бы краткого упоминания, что и предполагалось сделать, конечно, без претензии на исчерпывающую полноту обзора вопроса, а скорее в порядке его постановки.

Когда изменяется выбор кормовых объектов, то кажется очевидным, что причины этого явления в первую очередь следует искать в состоянии (качестве) кормовой базы. По аналогии с хищными птицами можно предположить, что воробьиные переключаются на использование других доступных животных (в том числе и позвоночных) при недостатке основных кормов. До некоторых пор для европейских видов воробьёв Passer ящерицы были известны в качестве случайных жертв.

Недавно на Сицилии были установлены случаи хищничества черногрудого воробья Passer hispaniolensis maltae , жертвами которых оказались эндемичные и многочисленные мальтийские ящерицы рода Po-darcis; они могли становиться даже регулярной добычей воробьёв в ситуациях малочисленности альтернативных местных кормов (Fornasari, Zava 2001). Известны случаи избирательного (выборочного) отношения отдельных птиц к питанию рептилиями. По наблюдениям в Краснодарском крае, чаще всего ящерицы поедались разными птицами весной при выходе из зимних убежищ (Пекло, Очаповский 1976), что, вероятно, связано с дефицитом обычных природных кормов.

На острове Гренада (Вест-Индия) несколько обычных видов насекомоядных птиц, которые в основном добывали водных и других беспозвоночных, в сухой сезон года использовали ящериц-анолисов, доля которых преобладала в их рационе по сравнению с влажным сезоном (Wunderle 1981). В данном случае тактическое изменение кормового поведения птиц, переключившихся на другие пищевые объекты, могло быть связано не только с сокращением численности насекомых, но и с увеличенной уязвимостью ящериц, вынужденных в поисках пищи покидать свои убежища.

Исходя из наблюдающейся быстрой адаптации к возрастающей плотности пищи можно предположить, что поведение в процессе питания может служить фактором сильного отбора. Известно, что мелкие ящерицы и лягушки служат кормом для многих наземных тропических птиц. Например, 50% обычных, в основном насекомоядных тропических птиц (с длиной клюва 12-50 мм) регулярно охотились на ящериц и/или лягушек, главным образом, Anolis и Eleuterodactylus (Lefebvre et al . 1998). В таких специфических местах обитания позвоночные становились для птиц более или менее постоянным кормом только в местах их концентрации и добывались пропорционально их обилию в природе.

Наличие хищнических повадок может проявляться в определённых (иногда экстремальных) ситуациях. До недавнего времени из 50 видов американских лесных певунов Parulidae только три вида – Seiurus noveboracensis, S. motacilla и Limnothlypis swainsonii – были документированы как «хищники» по отношению к позвоночным животным (Davis et al. 2003): их добычей оказались мелкие ящерицы, лягушки и рыба, а также один из видов саламандр рода Desmognathus. Упомянутые птицы имели относительно большие размеры клюва по сравнению с другими лесными певунами, что отчасти могло способствовать успешной добыче мелких позвоночных животных. В конце сентября 2002 года в штате Луизиана наблюдали попытку поедания самцом лимонного певуна Protonotaria citrea 3-сантиметровой ящерицы (Там же). Это один из редких случаев, когда удалось проследить весь процесс хищничества – от поимки жертвы до её поедания. Отмечалось, что когда птице удалось схватить ящерицу поперёк туловища, птица пыталась удерживать жертву, с трудом обжимая и фиксируя её клювом. Затем в течение 4-5 мин она, не разжимая клюва, несколько раз нанесла энергичные удары об ветку дерева на высоте 6-7 м. Проглотить жертву ей удалось только с четвёртой попытки, расположив ящерицу головой вперёд. Эти наблюдения происходили спустя два дня после тропического шторма; поэтому авторы предположили, что после шторма птица не имела возможности для полноценной кормёжки и накопления резервов для предстоящей миграции, что могло способствовать изменению её кормового поведения.

Одна из характерных черт пищевых отношений каменки Oenanthe oenanthe , населяющей северные широты, – тенденция к отыскиванию наиболее крупных насекомых, в том числе поедание шмелей Bombus spp. (Чернов 1967). В аридных и полуаридных регионах в её диете, помимо насекомых, пауков, дождевых червей и улиток, могут встречаться мелкие ящерицы и гекконы, температура тела и подвижность которых резко повышается на солнце. Казалось бы, у обыкновенной каменки O. oenanthe меньше шансов добыть ящериц, чем, например, у пустынной O. deserti . Использование каменкой позвоночных животных (в частности, ящериц) в центральной Европе (Ciach 2013) оказалось неожиданным фактом. Вероятно, оно связано с холодной весенней погодой, благодаря чему подвижность ящериц оказалась пониженной, что делало их более уязвимыми для хищников.

Можно предположить, что склонность к хищничеству у насекомоядных птиц возрастает к северу, так как при неустойчивых погодных условиях птицы испытывают недостаток в корме, затрачивают на его поиски больше времени, увеличивая радиус индивидуальной активности. Есть указания, что жуланы Lanius collurio охотятся на позвоночных главным образом в условиях, когда насекомых мало или их трудно добыть, например, при холодной и дождливой погоде.

У птиц, вселяющихся в городской ландшафт, рацион может изменяться довольно резко. Например, при вселении сойки Garrulus glan-darius в середине ХХ века в города Западной Европы у неё изменились некоторые черты биологии: она стала добывать в основном певчих птиц, в частности, молодых дроздов (Piechocki 1956).

Самый крупный европейский дрозд – это деряба Turdus viscivorus (один из его прежних его синонимов – T. major Briss.). Однако самые крупные из позвоночных, добываемых иногда дроздами, отмечались у чёрного дрозда T. merula . Например, однажды чёрный дрозд напал на ломкую веретеницу Anguis fragilis длиной 6-7 дюймов (Stokes 1962). Позвоночные в рационе чёрного дрозда весьма разнообразны, в их числе обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris , озёрная лягушка Rana ridibunda , обыкновенный уж Natrix natrix , а также речной угорь An-guila anguila (Там же).

Во Франции наблюдали синего каменного дрозда Monticola solita-rius с ужом N. natrix длиной 20-22 см (Isenmann 1997).

В горах на западе Испании получены интересные данные по установлению «коэффициента хищничества» M. solitarius , для которого доля жертв из Reptilia (Lacertidae, Geckonidae) среди всех других кормовых объектов составила около16% (Hellmich 1984). Это, вероятно, самый высокий известный «уровень хищничества» среди дроздовых. Синие дрозды добывают в основном членистоногих, но в тех случаях, когда «испанские» дрозды обнаруживали рептилий, последние становились для них главной добычей. Горный скальный ландшафт оказался пятном повышенной концентрации потенциальных жертв. Автор статьи представил широкий пищевой спектр добычи M. solitarius на Пиренейском полуострове: стенной геккон Tarentola mauritanica , Psam-modromus algirus (мелкий вид из Lacertidae), Acanthodactylus erythu-rus (один из самых активных видов Lacertidae), Chalcides bedriagai (сцинк, способный быстро зарываться в рыхлую почву), бурая двуходка Blanus cinereus (из Amphisbaenidae). Были определены и их размеры: обычно от 80 до 150 мм. В гнездо птицы всегда доставляли умерщвлённую жертву; очень крупную добычу (180-200 мм) перед скармливанием птенцам родители расчленяли и приносили в гнездо частями. Таким образом, в зависимости от размера жертвы дрозды поступали так же, как некоторые хищные птицы. Существенно и то, что родители кормили птенцов рептилиями преимущественно в утреннее (9-12 ч, пятикратное преобладание) и вечернее (18-21 ч) время, то есть в периоды пониженной активности ящериц (Там же). На общем фоне крайней редкости такого явления как хищничество дроздов, относительно регулярная встречаемость Reptilia в рационе M. solitarius должна привлечь к нему пристальное внимание.

Сходная картина установлена и для горных районов Туркменистана, где некоторые M. solitarius специализировались на ловле мелких рептилий агам-первогодков Laudakia caucasia (Панов, Зыкова 2003) длиной менее 10 см (взрослые ящерицы достигали 20-25 см и более), и в Тянь-Шане (Таласский Алатау – Ковшарь 1966). Таким образом, специфичные условия могут стимулировать дроздов к поиску новых кормовых ресурсов отдельными особями и популяциями. Такой источник индивидуальной изменчивости, как способ освоения нового, существует всегда. Формы поведения, отражающие реакции на новизну, влияют на степень проявления склонности к поиску нового. Так, животные могут обучаться и формировать привычки (традиции), в том числе связанные с кормовым поведением.

Нередко специализация проявляется не только у отдельных особей, но и у образовавшихся пар и даже семей: птицы начинают избирательно охотиться за определённым видом добычи. В казахстанской части дельты Волги был установлен любопытный факт, когда выводок тростниковых камышевок Acrocephalus scirpaceus родители выкармливали мелкими лягушатами Rana ridibunda , а позднее слётки сами ловили и поедали их (Коваленко 2003). Автор приводит также примеры с другими камышевками (A. arundinaceus и A. stentoreus) , которые иногда добывали других мелких позвоночных.

Среди неворобьиных птиц, не специализированных для охоты на мелких позвоночных, обнаруживается немало примеров, когда их добычей оказывались не только ящерицы, но и другие позвоночные. С середины весны и до поздней осени ящерицы являются одним из первостепенных компонентов питания Ciconiiformes и Falconiformes (даже для тех, для которых они не составляют основу питания). Хищничество на позвоночных установлено и у некоторых Anseriformes, например, из родов Aix , Anas и Branta (Mallory, Lariviere 1998; Eaton, Eaton 2001). Для лысухи Fulica atra отмечено даже активное хищничество: наблюдали, как она убила и расклевала ослабленного коростеля Crex crex (Yosef 2000).

В одном из сообщений упоминалось, что при изучении структурнофункциональных характеристик челюстного аппарата некоторых видов пастушковых Rallidae удалось выявить существенные адаптации, благодаря которым наблюдали эффект повышенного усилия при сжатии клюва, используемом при добывании не только растительных, но и животных кормов. Любопытно, что универсальным, с адаптацией к хищничеству, оказался челюстной аппарат Rallus aquaticus (Куулар 2001), что позволило пастушку существенно расширить свой рацион, включив в него мелких позвоночных, в том числе птиц.

Известно, что мелкие зимородки преимущественно насекомоядны, но иногда всё же ловят небольших ящериц (Rose 1997), а гигантские зимородки Dacelo novaehollandiae в восточной Австралии склонны к добыче крупных объектов: в их пище обычны полувзрослые сцинки Eulamprus tympanum (Blomberg, Shine 1997).

Всегда считалось, что в трофическом отношении плавунчики Pha-laropos наиболее специализированые среди куликов: они питаются водными организмами, которых склёвывают с поверхности воды. Од- нажды была выявлена изменчивость кормового поведения у плосконосого плавунчика P. fulicarius, основанием для чего оказалось использование им падали – плавающих трупов исландского песочника Ca-lidris canutus и серебристой чайки Larus argentatus на одном из пресноводных водоёмов Нью-Йорка (Wander 1981). Это один из примеров так называемого «невыраженного хищничества», но обследование трупов показало полное отсутствие в них беспозвоночных, которые могли бы привлечь внимание кулика в качестве кормовых объектов. В таких случаях всегда возникает вопрос: обеспечивает ли подобное поведение стабильность трофических связей?

Продолжающаяся синантропизация дроздов Turdus , активно заселяющих городские территории, приводит к освоению новых способов кормодобывания. В этом плане наибольшие возможности в освоении городской среды выявлены у рябинника. Когда речь идёт об охотничьем поведении, необходимо представлять, как хищник разыскивает, добывает и манипулирует с добычей. Например, известно, что при расчленении добычи ястребиные птицы обычно упираются в неё задними конечностями и за счёт мышечного усилия тянут вверх захваченные клювом фрагменты тканей жертвы. Очень похожий механизм извлечения добычи из субстрата описан для рябинника (Жуков, Кузнецова 2013), когда обнаруженные им кормовые объекты извлекались клювом из грунта*.

Следует заметить, что рябинник обладает возможностями схватывания добычи также в воздухе (или над землёй), то есть может использовать воздушные кормовые методы (Резанов 2001). Похоже, что по характеру питания животными кормами рябинник часто ведёт себя как наиболее универсальный «хищник», способный ловить и удерживать добычу на твёрдой поверхности, извлекать из-под земли, добывать в воздухе, а также в водной среде. Исследования изменчивости кормового поведения рябинника на широте Полярного круга показали, что у этого вида существуют возможности для использования подвижной добычи, находящейся не только среди сухопутных форм, но и в морской среде (Баккал 2009).

Среди дроздов, населяющих северную тайгу, питание крупными полихетами Polychaeta ранее регистрировалось только для белобровика (Виноградов 1950, с. 113). Наши наблюдения показали, что рябинник приспособлен для использования самых различных, даже временных кормов, и имеет более широкую кормовую нишу, чем предполагалось ранее. В его кормовой и экологической специфике была установлена возможность использования подвижной морской добычи – размножающихся на мелководьях зелёных нереисов Nereis virens (Nereididae, Polychaeta) в период их высокой локальной численности и возросшей доступности (Баккал 2009). Таким образом, благодаря приливно-отливным колебаниям кормовые объекты литорали периодически становились доступными для дроздов, экологически не связанных с морем, что позволяло им включать эти корма в свой рацион и выкармливать птенцов. Кроме того, здесь мы обнаруживаем характерный пример проявления «хищнического» поведения дроздов: они не только отлавливали живую добычу, но могли расчленять её на фрагменты (величиной 3-5 см), как в случаях с дождевыми червями (Lumbricidae). Таким образом, дрозды в период выкармливания птенцов переключались на более активные кормовые методы, включая различные варианты полётов, направленных не только на стационарные (наземные), но и на подвижные (воздушные и водные) кормовые объекты.

Известна ещё одна особенность дроздов, которая может характеризовать их склонность к хищничеству. Дрозды, подобно дятлам, могут наносить жертве сильные молотообразные удары клювом. Для воробьиных птиц, которые во время пролёта и на зимовках встречаются в разнообразных биотопах, одним из источников пищи нередко являются моллюски, например, в таких регионах, как юг Франции (Монпелье) или пустыня Негев (Израиль) и т.д. По сравнению с другими воробьиными птицами, дрозды (T. philomelos , T. merula , T. viscivorus , T. pilaris , T. torquatus и T. iliacus) здесь оказались среди наиболее обычных потребителей моллюсков (Richard 1977; Shachak et al . 1981; De-bussche, Isenmann 1985; Mienis 1985; Sueur 1985; Oeser 1988; Hardy 1993; Kiss et al . 1995). Во время весенней миграции и зимой наблюдали, как певчий дрозд T. philomelos заглатывал мелких моллюсков целиком, а у крупных предварительно разбивал раковину, поместив их в каком-нибудь месте, напоминающем «кузницу» дятлов. Действия певчего дрозда на такой «наковальне» происходили в следующей последовательности: взламывание (раздробление) раковины молотообразными движениями, извлечение тела моллюска, отмывание моллюска, нанесение ему удара клювом на земле, заглатывание жертвы (Morris 1954; Oeser 1988). При выполнении основных этапов такого поведения наименее «обучаемым» был чёрный дрозд (он не обладал способностью производить молотообразные движения), а белобровик оказался самым «продвинутым», поскольку достигал результата более сложными взаимодействиями с кормовым объектом. Он вскрывал раковину со стороны спирального конца: сначала добивался, чтобы возникла трещина, затем разламывал её клювом и вытряхивал моллюска. Вероятно, в этом плане белобровик и его трофические стратегии – наиболее перспективны для исследований поведенческих адаптаций.

В заключение хотелось бы отметить наиболее важные позиции, которые могли бы в дальнейшем привлечь внимание к обозначенной проблеме, связанной с «хищничеством» некоторых воробьиных птиц.

Кормовое поведение животных одновременно определяется многими переменными, такими, например, как близостью к укрытию (гнезду) места кормёжки или сбора корма для птенцов, пищевыми предпочтениями (оценкой качества корма), скоростью потребления пищи, присутствием (численностью) особей своего вида или других животных, интенсивностью конкурентных отношений между особями и т.д.

С одной стороны, кормовое поведение как диагностический критерий является устойчивым, стереотипным видовым признаком, которое характеризует вид в целом: именно по этому признаку предлагается отличать виды друг от друга (Хлебосолов 2001). В границах ареала каждого вида в конкретный сезон характерен определённый пищевой спектр, который обычно состоит из двух категорий кормов: главных (доминантных* или «излюбленных») для всех особей вида и «местных», свойственных каждой отдельной популяции и даже отдельной особи. С другой стороны, необходимо заметить, что появляется всё больше информации о разных формах смещения или «угасания» стереотипного кормового поведения птиц на отдельных участках ареалов, у отдельных популяций или на разных отрезках времени. Например, в Германии в популяции большого пёстрого дятла Dendrocopos major к началу 1970-х годов перестал встречаться такой кормовой метод, как хищничество (Meier 1993, цит. по: Резанов, Резанов 2006), связанный с разорением птичьих гнёзд. Спустя 20 лет (в 1992 году) он проявился вновь. С подобным обстоятельством сталкивались и в таёжных лесах Карелии в период с 1979 по 1997 год (Зимин, Артемьев 1998), где D. major периодически активно разорял гнёзда птиц-дуплогнездников.

Птицы-родители из отряда воробьиных демонстрируют в природе различные стратегии выкармливания птенцов. Чаще всего пища для птенцов представляет собой небольшие порции и должна быть распределена во времени так, чтобы увеличить эффективность родительского вклада к концу периода выращивания потомства. При моделировании процесса кормёжки в период выкармливания птенцов было предложено считать, что размер добычи, количество корма, взятое за один раз в клюв, и время отсутствия на гнезде – важные факторы при определении необходимости окончить поиск пищи (Swihart, Johnson 1986). Но в некоторых исследованиях было показано, что скорость разыскивания и интенсивность атак на кормовые объекты возрастает на протяжении гнездового цикла. Не только у птенцов, но и у их родителей в период выкармливания птенцов возрастает потребность в протеинах. В этот период птицы могут переключаться на более активные кормовые методы, включая различные варианты охотничьих полётов, направленных на стационарные, воздушные и водные кормовые объекты (Dobbs, Martin 1998; Баккал 2009).

При всех условиях, отвечающих требованиям стабильного наличия корма, родительские особи стремятся кормить птенцов достаточно разнообразной пищей и так, чтобы рацион птенцов оставался характерным для данного вида, со строго определёнными специфическими особенностями в его качественном составе. Однако есть много примеров, когда «зерноядные», «семеноядные» и «насекомоядные» птицы в период выкармливания птенцов, несмотря на обилие или недостаток тех или иных групп кормов (в том числе и предпочитаемых), переходят преимущественно на животную пищу. Многочисленные данные говорят о том, что у птенцов воробьиных птиц, начиная с самых ранних стадий постэмбрионального развития, выработана склонность к плотоядности: в период роста они должны получать богатую протеинами пищу животного происхождения.

При сравнении питания взрослых птиц и птенцов было показано, что родители способны не только выбирать жертву, но и переключаются на более активные (интенсивные) кормовые методы. То, что возраст птенцов оказывает влияние на выбор родителями пищевых объектов, было показано на многих примерах, в том числе на дроздах, например T. pilaris по мере роста птенцов приносили им более крупные кормовые компоненты (Carlson, Moreno 1986). В США (штат Канзас) при изучении поведения во время кормёжки странствующих дроздов T. migratorius было установлено, что размер пищевых объектов, приносимых птенцам, был больше, чем поедаемых взрослыми птицами, а доля пойманной добычи, съедаемой взрослыми птицами, в среднем составляла лишь 31% (Swihart, Johnson 1986; Johnson, Swihart 1989). Одна из стратегий пищедобывательного поведения в этот период связана с максимизацией скорости потребления пищи. Многие данные указывают на то, что после вылета птенцов кормовая стратегия родителей может существенно изменяться: слётки получают больше корма, чем птенцы в гнезде (например, см.: Tyrväinen 1969; Poulsen 1996), что сопровождается увеличением родительских усилий. Кроме того, в этот период происходит изменение кормовых местообитаний и пищевых предпочтений, на что в первую очередь влияет доступность корма.

Если обсуждается хищничество животных вообще, то в первую очередь подразумевается способ добывания и питания, при котором одни организмы ловят, умерщвляют и поедают другие подвижные организмы. Характеризуя питание дроздовых птиц определёнными видами позвоночных животных, можно заметить, что одни ловят и едят позво- ночных чаще, например M. solitarius, а другие — в виде исключения. И хотя позвоночные (в частности, Lacertidae) в питании дроздов, в общем, занимают незначительное место, тем не менее получены убедительные доказательства того, что эти кормовые объекты оказываются частью их рациона в результате самостоятельной охоты, а не при посредничестве других животных. С экологической точки зрения дрозды могут считаться хищниками, поскольку могут преследовать живую добычу. Степень воздействия дроздов на мелких позвоночных («пресс хищничества») можно оценить как очень слабый. Но разнообразие добытых дроздами позвоночных показывает, что в плане охотничьей деятельности у них возможности больше, чем у других дроздовых птиц и некоторых мелких воробьиных.

Если бы не было условий, ограничивающих возможность поимки таких подвижных и относительно крупных объектов, как ящерицы, возможно, они становились бы более частой добычей. По существу, с такой добычей, как позвоночные животные, дрозды (и другие мелкие воробьиные) поступают точно так же, как с крупными насекомыми. Удерживая жертву клювом, они убивают её ударами о землю (камень, ветку), а затем проглатывают целиком с головы (реже — расчленяют). Но при заглатывании крупных кормовых объектов всегда есть опасность оказаться в критической ситуации: описано немало случаев, когда птицы разного возраста погибали от удушья из-за непроходимости крупной добычи по пищеводу. Кроме того, когда случается нападать на относительно крупную добычу, приходится вступать с жертвой в состязание в скорости и манёвренности. Подобные случаи для дроздов единичны, но они показывают, какого накала порой достигает преследование или борьба. Пример, приведённый нами в начале обзора, подтверждает, что чаще жертве удаётся спастись. Если при повышенной двигательной активности птиц во время кормёжки используются не только задние конечности, но и крылья, это в некоторых случаях может служить основой для выработки более специализированных методов активной добычи. Обсуждая основные пути экологической эволюции птиц, предложено считать, что после бегания (архаичного способа) решающим шагом для птиц оказалось наличие разнокачественного «двойного передвижения» (Познанин 1988), которое наиболее полно реализуется при сочетании полёта и лазания, или полёта и прыгания, определявших пути развития птиц на разных ступенях их эволюции.

Среди многих форм поведения активное хищничество у некоторых воробьиных является одним из наиболее интересных и сложных приобретённых навыков, составляющим яркое проявление поведенческой и трофической пластичности этих птиц. Использование в пищу различных позвоночных значительно расширяет кормовые возможности отдельных видов и способствует увеличению разнообразия их кормового поведения.