Сведения о почвах и почвенном покрове территории водосборного бассейна озера Шира (Чулымо-Енисейская котловина, Минусинский межгорный прогиб) конца XIX - начала XXI вв.

Автор: Кулижский С.П., Родикова А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Освещены основные этапы почвенных исследований водосборного бассейна озера Шира. Последовательно констатированы вклады трудов ученых в развитие представлений о почвах и почвенном покрове изучаемой территории.

Почва, территория, бассейны, озеро шира, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/14083162

IDR: 14083162 | УДК: 631.42

Текст научной статьи Сведения о почвах и почвенном покрове территории водосборного бассейна озера Шира (Чулымо-Енисейская котловина, Минусинский межгорный прогиб) конца XIX - начала XXI вв.

Накопление знаний всегда гетерохронно. Современные достижения наук, в том числе естественных, базируются на длительном периоде познаний многих поколений и представляют собой не меньшую ценность, чем новаторства современников, позволяя по достоинству оценить их и проследить логическую цепочку рождения идей.

Ландшафты степной зоны Хакасии, в том числе водосборного бассейна озера Шира, всегда привлекали внимание людей своей ресурсной ценностью, а в последнее время – еще и в связи с возрастающим вниманием к проблемам охраны окружающей среды. Почвы и почвенный покров территории являются неотъемлемой частью природных комплексов, в связи с чем целью данной работы является выявление последовательности уровней накопления научных знаний о данных биокосных системах. Соответственно цели поставлены следующие задачи : установление преемственности в развитии почвенных исследований (почвоведческих мыслей), констатация вкладов трудов учёных-естественников для развития представлений о почвах и почвенном покрове конкретной территории, периодизация и обоснование ее критериев изучаемого временного отрезка. Основные методы, использованные для решения озвученных задач, – хронологический и периодизации.

Изучение почв и почвенного покрова Ширинского озерного бассейна тесно связано с открытием в Сибири высших учебных заведений, благодаря которым начинается активное исследование азиатских территорий. Одним из первых был основан Томский (конец IX–начало XX вв. – Императорский) университет. Созданное при нем Общество естествоиспытателей и врачей в своих протоколах фиксировало новейшие научные достижения по изучению сибирских регионов того времени. К одному из этих документов [1] приложен доклад, сделанный сотрудником лаборатории профессора Е.В. Вернера при кафедре общей химии «К вопросу о химическом составе воды оз. Шира и Шунет». Со ссылкой на него можно отметить, что научное изучение Ширинского озерного бассейна началось с момента, когда оно стало известным как целебное (при- мерно с 1875 г., благодаря арендатору золотопромышленнику Цибульскому [2]), хотя упомянуто оно как горько-соленое еще в 1771–1772 годах XVIII века в заметках Петра Симона Палласа, естествоиспытателя и путешественника, возглавившего академическую экспедицию для исследования Урала и Сибири. Одним из первоисточников, обрисовывающим природные условия Ширинского озёрного бассейна, в докладе была названа работа профессора А.М. Зайцева «Озеро Шира и его окрестности» [3]. Почвоведение как наука тогда еще только оформлялось, но начальные данные о факторах почвообразования, носящие описательный характер, представляют собой и сегодня ценнейшие сведения об условиях генезиса и эволюции почв. К примеру, о растительности он пишет так: «Степь … твердая, каменистая, почти голая, лишенная растительности, за исключением пикульника, да одиноко стоящих искривленных берез, иногда сосен или лиственниц, а подле улусов – березовых рощиц» [3, с. 4–5]; несомненно важен отмеченный им факт сведения лесов: «…карта озера, снятая в начале 70-х годов (XIX век. – прим. авт.), показывает присутствие лесов на тех частях северных склонов окружающих гор, вблизи вершин рек, где нет теперь и следов леса. Паллас также указывает на лесистость этой местности в его время» [3, с. 8]. О почвообразующих породах северозападного берега озера: «…темно-фиолетовый, полосами серовато-зелёный глинистый мергель с прожилками розоватого волокнистого гипса» [3, с. 6], отмечен им и девонский возраст пород. Останавливается этот исследователь и на явлении изменения береговой линии озера, указывая на наличие озерных террас, при этом, как это ни странно звучит в наши дни, указывая на возможную причину этого – антропогенный фактор: «Главнейшею причиною усыхания Шира и других озер этой местности является обезлесение её, вследствие истребления человеком леса, ведущее за собою уменьшение воды в реках и ручьях, питающих озера, увеличение расхода воды через испарение, увеличение сухости воздуха» [3, с. 8]. Неоднократно А.М. Зайцев ссылается на работы Ивана Тимофеевича Савенкова, члена Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, который вел научные изыскания в окрестностях оз. Шира с 1889 года, и И.П. Толмачева, одновременно занимавшегося с ним (Зайцевым) геологическими исследованиями по поручению Академии наук. Таким образом, временной отрезок конца XIX – начала XX вв. характеризуется накоплением первичных знаний о почвообразующих факторах исследуемой территории.

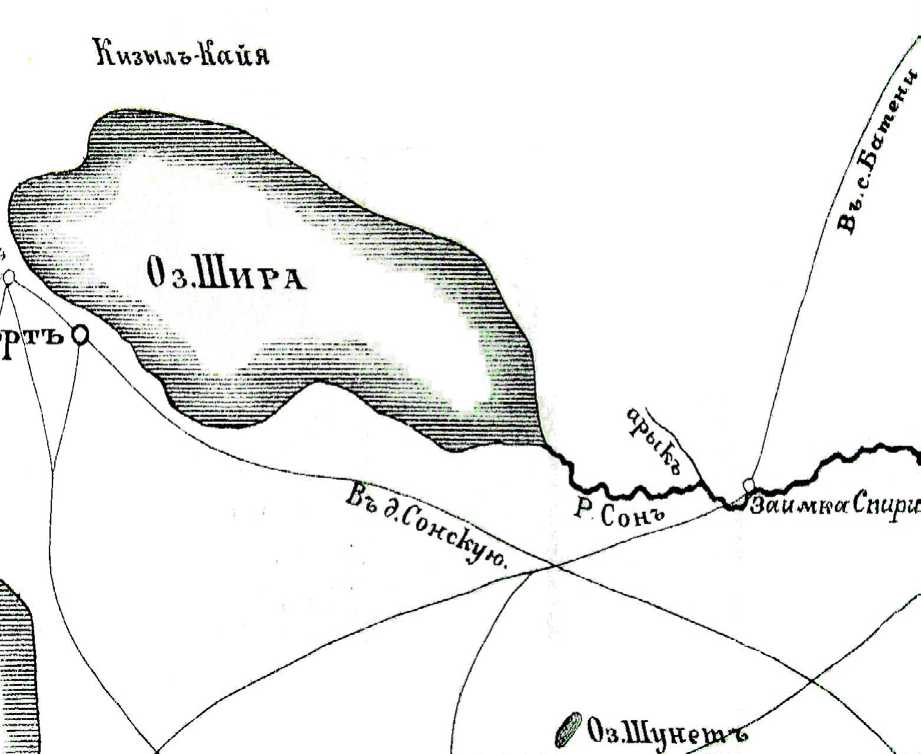

Почвенные исследования Сибири, в том числе изучаемой местности, получили своё развитие с 1908 года, когда академиком Константином Дмитриевичем Глинкой по заданиям переселенческого управления ежегодно формировалось по несколько экспедиций в ее разные части (в 1914 г. эти работы завершились благодаря войне). Итогом этих экспедиций стали многочисленные отчеты по изучению обширнейших территорий [4]. В 1910 году в пределах исследуемого озерного бассейна проводятся полноценные почвенные изыскания профессором Леонидом Ивановичем Прасоловым, который изучал северо-западную часть Минусинского уезда. В его отчёте приведены и общие физико-географические условия формирования почвенного покрова и описаны почвы [5]. Еще в самом начале главы, посвященной описанию почв, он останавливается на их «неудовлетворительности», ничтожном по глубине культурном слое, мелкозем которого сносится ветром, оставляя лишь крупные агрегаты и неразрушенные куски твердых пород в виде галечника и плитняка. Почвы при исследованиях прослеживались учёными только по определенным маршрутам, которые должны были пересечь все характерные части рельефа и позволяли установить закономерности их распространения. При этом, благодаря совместной работе с ботаником В.И. Смирновым, использовались ориентировки на растительные формации, которые помогали улавливать переходы почвенного покрова, что является несомненным достижением научной мысли того времени благодаря труду В.В. Докучаева «О зонах природы», в котором оценена взаимосвязь всех компонентов ландшафта. Из описанных и изученных им почв можно отметить «бедные супесчаные черноземы», часто хрящеватые и щебенчатые, карбонатные и содержащие на глубине 60-80 см кристаллики солей, располагающиеся гнездами; а также «почвы сырых лугов» в долине реки Сон, вскипающие с поверхности, сероватые, липкие, формирующиеся на рыхлом песке и хряще. Указано им и отчасти искусственное орошение луга (если воспользоваться картой Зайцева А.М. [3], можно отметить наличие арыка (рис.).

Фрагмент карты озера Шира и его окрестностей, составленной А.М. Зайцевым [3]

Кроме того, Л.И. Прасолов наблюдал на низкой равнине реки Сон под горой Волчьей светлые серовато-бурые почвы, которые были отнесены им к типу каштановых. Около курорта им описаны бурые хрящеватые черноземы и выходы красных скалистых песчаников; на северном склоне определены тучные черноземы. Помимо этого исследователем отмечено обилие «известковых лысин и почв, лежащих на коренной породе». Интересным является факт описания на склоне горы Чергажах местности, на которой когда-то стоял лиственный лес, являющийся на момент обследования территории вырубкой. Почвы в этом районе классифицированы как лесные на плотных породах; на вершинах водоразделов – черноземы на плотных породах, светло-бурые и сильнощебенчатые.

Таким образом, в первые десятилетия XX века было инициировано научно обоснованное, с использованием на тот момент новейших методологических подходов и лабораторно-аналитических методов, исследование почв и почвенного покрова котловины озера Шира. Результатом этих изысканий можно считать первичную типизацию компонентов почвенного покрова и обоснование результатов исследований камеральными работами.

1914–1920 годы были периодом «затишья». В дальнейшем этот важный компонент ландшафта в пределах котловины озера изучается в рамках почвенных исследований обширной территории минусинских степей, что определяет в большой степени обзорность материала, конкретных данных по котловине Шира мало. В 1931 г., при почвенном районировании Сибири профессором Омского сельскохозяйственного института Константином Павловичем Горшениным, выделен участок, включающий озера Шира, Беле и некоторые другие водоёмы, в один район; описанные им почвы в районе водоёма классифицированы как черноземы южные, местами – каштановые, отмечена их хрящеватость, в понижениях рельефа зафиксированы солонцы и солончаки; отмечена опасность развития водной и ветровой эрозии [4, 6]. В более поздней работе, анали- зируя опубликованные данные об Ужуро-Ширинской степи, характеризуя зону как сельскохозяйственную территорию, этот исследователь неоднократно ссылается на труд Николая Дмитриевича Градобоева «Почвы левобережной части Минусинской впадины», написанный по результатам Южно-Енисейской экспедиции СОПС АН СССР в 1954 году. Именно Н.Д. Градобоев работал непосредственно в пределах Ширинской котловины, о чем свидетельствует приведенный под его авторством анализ южного чернозема, вскрытого близ озера [7, c. 530]. В соответствии с почвенно-географическим районированием территория курортного комплекса отнесена этим ученым к Ширинскому озерно-степному району [8].

В середине XX века на территории водосбора искомого водного объекта было организовано подсобное хозяйства курорта «Озеро Шира». В связи с этим агрохимическими службами проводились периодические обследования пахотных угодий длительный период, что в целом может считаться частью почвенных исследований динамики свойств природных систем под влиянием деятельности человека. Однако необходимо отметить, что почвы изучались только в плане их сельскохозяйственного использования, поэтому объектами изыскания послужили только верхние гумусовые горизонты черноземов южных, но данные опубликованы не были [9].

Позднее, благодаря инициативе администрации Ширинского района и профессорско-преподавательского состава ряда кафедр Томского университета, появляется новая возможность изучать почвы и почвенный покров Ширинской котловины, в частности – курортного комплекса «Озеро Шира» (включающего в себя, кроме названного объекта, еще ряд парадинамических комплексов). В основном работы также посвящены зональным типам почв – черноземам [10–12 и др.]. Почвы исследуются многопланово и подробно: это и гумусное состояние, и магнитные параметры, основные свойства – согласно современным методологическим подходам и методикам, но ключевыми объектами, как правило, служат прочие многочисленные озерные депрессии: Беле, Шунет, Утичьи и другие.

Профессором Михаилом Гавриловичем Танзыбаевым и его учениками на примере Ширинского озерного бассейна были обозначены актуальные проблемы региона: экологическая роль почвенного покрова и склоновая микрозональность степной территории, однако компоненты почвенного покрова были только перечислены, подробного их изучения (исключая опять же южные черноземы) не проводилось [13]. В дальнейшем эта тема была развита, в результате чего был опубликован ряд работ, посвященных почвам, почвенному покрову, микрозональности в степной зоне Ширинского района (на примере озера Шира) с аналитическим обзором свойств всех компонентов почвенного покрова озерной депрессии [14–16 и др.].

Обширный материал по изучению почв Хакасии в целом, накопленный в XX веке, приведен в библиографическом указателе, изданном в Абакане [17]. Однако, как правило, масштаб исследований, что отражено в названиях работ, либо охватывает значительные территории, либо изучение почвенного покрова отдельных озерных котловин практикуется в рамках решения комплексных или узконаправленных изысканий.

В качестве современных работ по изучению почвенного покрова Ширинской озерной котловины можно отметить исследования, активизированные при всесторонней поддержке администрацией заповедника «Хакасский», по комплексному изучению ландшафтов участка «Озеро Шира».

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что периодизация описанных событий тесно связана с «духом времени»: если до середины XX века накопление знаний о почвах, их свойствах связано с освоением сибирских степей, то конец данного столетия с его тяжелыми экономическими потрясениями инициирует исследования с целью привлечения инвестиций к рекреационным территориям. Современные же исследования тесно связаны с проблематикой экологических проблем, изучением условно-фоновых территорий, которые впоследствии могут послужить эталонами целинного состояния.