Сверхмедленная электрическая активность головного мозга при краткосрочном гипоксическом стрессе у спортсменов

Автор: Ахмадеев P.P., Бажин А.В., Кальметьев А.Х.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 3 (58) т.1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Получены данные по регистрации уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга у спортсменов, которые свидетельствуют о разнонаправленном воздействии краткосрочной гипоксии с преимущественным вовлечением фронто-теменных отделов мозга.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152165

IDR: 147152165

Текст краткого сообщения Сверхмедленная электрическая активность головного мозга при краткосрочном гипоксическом стрессе у спортсменов

Воздействие гипоксии на функции головного мозга спортсменов традиционно рассматривается с позиции, близкой к патофизиологической (Агаджанян Н.А., Чижов А.Я, 1998; Волков Н.И. и др., 1998). Но в ряде работ (Ахмадеев Р.Р., 2005; Тупи-ев И.Д., 2002) показано, что краткосрочная физиологическая гипоксия (КФГ), вызванная продолжительным апноэ, вызывает у спортсменов активацию психофизиологических функций по анализу и трансляции информации. Природа и механизмы такой активации при КФГ во многом остаются неясными. Исследование этих механизмов имеет существенное научно-практическое значение для ряда спортивных специализаций, прежде всего - в стрельбе, биатлоне, некоторых военно-прикладных видах спорта. Показано, что энергетическое состояние головного мозга человека может быть исследовано с помощью регистрации УПП (Фокин В.Ф., Пономарева Н.В., 1999).

Ниже представлены данные об энергетической активности мозга испытуемых по параметрам устойчивого потенциала милливольтового диапазона, зарегистрированные в исходном состоянии, в ходе воздействия краткосрочного гипоксического стресса и при восстановлении.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие спортсмены - представители циклических и ациклических видов спорта (п=44, из них 14 девушек, средний возраст испытуемых 19,5 лет, спортивный стаж от 6 до 9 лет). Регистрация сверхмедленной электрической активности головного мозга проводилась по патентозащищенной методике В.Ф.Фокина и Н.В.Пономаревой (Фокин В.Ф., Пономарева Н.В., 2001), рекомендованной НИИ мозга РАМН с помощью прибора «Нейроэнергометр-04» в унифицированных лабораторных условиях, непрерывно в исходном состоянии, при гипоксии и в ходе восстановления. Запись осуществлялась монополярно в трех отведениях: нижне-лобном, центральном, затылочном. Моделирование КФГ проводилось с помощью пробы Штанге.

Результаты и обсуждение

Средняя продолжительность КГФ по всей выборке составила 80,04 ± 30,73 с. В целом, у всей группы испытуемых произошло достоверное

(Z = 2,39; р = 0,017) повышение среднего показателя УП к середине гипоксического стресса относительно исходного уровня. Достоверное повышение этого показателя произошло в середине (Z = 3,13; р = 0,002) и в конце (Z = 2,3 0; р = 0,022) гипоксического стресса относительно начальной фазы. Достоверное (Z = 2,25; р = 0,024) повышение УП в этих же фазах эксперимента у всех испытуемых произошло в лобном отведении.

Разделение испытуемых на подгруппы по продолжительности произвольной задержки внешнего дыхания оказалось значимым во всех отведения (F соответствует от 9,99 до 21,92 при р< 0,0001).

Статистически значимые изменения интегрального показателя уровня постоянного потенциала головного мозга обнаружены только в группе испытуемых с ПЗВД минимальной продолжительности (^ = 22,67, р<0,07). Достоверное повышение интегрального УПП обнаружено в середине гипоксического стресса относительно начала у испытуемых с апноэ минимальной (Z=2,07, р=0,039) и средней (Z=2,09, р=0,004) длительности.

Анализ по Фридмену показал, что в лобном отведении статистически значимая (у2 = 23,96, р < 0,005) динамика обнаруживается только в группе с гипоксическим стрессом минимальной продолжительности. У этой же группы испытуемых обнаруживается также достоверные повышенные относительно начала гипоксического стресса уровни постоянного потенциала в середине гипоксии (Z = 2,20, р = 0,028), на 45 (Z = 2,16, р = 0,031) и 60 (Z = 2,24, р = 0,025) секундах восстановления. У лиц с гипоксическим стрессом средней продолжительности достоверное (Z = 1,99, р = 0,047) повышение произошло в середине ПЗВД относительно исходного уровня.

УПП, отводимый с центральной зоны, значимо повысился (Z = 2,70, р = 0,007) в середине гипоксии у лиц с гипоксическим стрессом средней продолжительности относительно начальной фазы.

В затылочном отведении достоверное (Z = 1,98, р = 0,047) увеличение УПП произошло только в группе с минимальным гипоксическим стрессом на 15 с восстановления относительно начальной фазы гипоксии. Таким образом, наи-

Ахмадеев Р.Р., Бажин А.В., Кальметьев А.Х. Сверхмедленная электрическая активность головного мозга при краткосрочном гипоксическом...

большее количество значимых изменений УПП обнаруживается в лобных отведениях у испытуемых с гипоксическим стрессом минимальной продолжительности на фоне гипоксии и при постгипоксическом восстановлении.

вышение мозгового кровотока и биоэлектрической активности в различных отделах мозга, в частности - в лобных областях (Буреш Я., и др., 1998; Сороко С.И. и др., 2003-2004).

Данные Фокина и Понамаревой о динамике

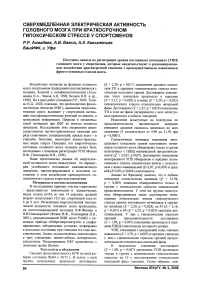

Уровень постоянного потенциала головного мозга (милливольты) в различные фазы эксперимента у всех испытуемых (п = 44, М ± гл)

|

Фазы эксперимента /отведения |

СУ |

ЛО |

ЦО |

30 |

|

ИС |

10,82 ± 1,99 |

15,36 ± 2,12 |

18,59 ± 1,74 |

10,81 ±1,90 |

|

НФГС |

10,60± 1,98 |

15,38 ±2,07 |

19,90 ±2,40 |

10,60 ± 1,90 |

|

СФГС |

11,02 ± 1,89 |

16,01 ±2,09 |

19,08 ± 1,79 |

11,02 ± 1,89 |

|

КФГС |

10,45 ± 1,79 |

16,68 ±2,85 |

17,60 ± 1,95 |

10,45 ± 1,79 |

|

В15 |

10,54 ± 1,83 |

15,06 ±2,24 |

18,19 ± 1,87 |

10,54 ± 1,83 |

|

ВЗО |

11,50 ± 1,76 |

15,88 ±2,28 |

19,00 ± 1,90 |

11,50± 1,76 |

|

В60 |

11,50 ± 1,84 |

16,08 ± 2,24 |

19,37 ± 1,94 |

11,50± 1,84 |

Примечание. ИС - исходное состояние; НФГС - начальная фаза гипоксического стресса; СФГС - средняя фаза гипоксического стресса; КФГС - конечная фаза; В15, ВЗО, В60 - фазы восстановления в соответствующие секунды. СУ - средний уровень; ЛО - лобное отведение; ЦО - центральное отведение; 30 - затылочное отведение.

Средний показатель уровня постоянного потенциала у лиц, у которых происходил спад потенциала, статистически достоверные различия наблюдались во всем периоде постгипоксического восстановления относительно исходного уровня (Z от 1,96 до 2,24 при р от 0,025 до 0,049). В группе испытуемых, у которых происходил подъем потенциала, диапазон достоверных различий охватывал практически весь ход эксперимента относительно исходного уровня (Z от 2,53 до 3,62 при р от 0,00029 до 0,011). В средней группе испытуемых достоверных различий в динамике УП не обнаружено. Аналогичная ситуация была характерной для лобного, теменного и затылочного отведений.

Результаты исследования

Получены результаты влияния применения препарата на содержание лейкоцитов в крови, индекса напряженности и фагоцитарной активности нейтрофилов акробаток 10-14 лет.

В ходе анализа данных были обнаружены три ярко выраженных типа динамики устойчивого потенциала в ходе эксперимента: спад (п = 8), подъем (п = 17) и промежуточный вариант (п = 19), аналогичный во всех исследованных отведениях.

Усредненные данные и топография распределения УПП на поверхности головы в разные фазы эксперимента показали его последовательный прирост, который составил к середине времени выполнения пробы Штанге в лобной и затылочной областях 12,5%, в центральной области - 5,9%. С нарастанием гипоксического стресса приросты составили соответственно в лобной, центральной и в затылочной областях 50%, 17,6% и 37,5%.

Известно, что при стрессе закономерно изменяются функциональное состояние мозга и его энергетический профиль. С помощью различных методов у людей в этом состоянии выявлено по-

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 7, том 1

УПП при стрессе, вызванном ожиданием сигнала тревоги у горноспасателей и у больных в состоянии предоперационного стресса и данные, полученные нами в условиях произвольной задержки дыхания указывают на однотипный характер изменений церебрального энергообмена, сопровождающийся закислением мозга при стрессах различной природы.

Метод оценки церебрального энергетического обмена по уровню постоянных потенциалов головного мозга основан на том, что данный электрофизиологический феномен зависит от интенсивности этого обмена. Известно, что сверхмедленные электрические процессы в головном мозге являются суммарным результатом электрических потенциалов, возникающих при взаимодействии нейронов с глиальными клетками. Глиальные клетки проявляющие комплементарность многим биохимическим свойствам нейронов деполяризуются действием их медиаторов и действуют вместе с нейронами, как единые нейро-глиальные комплексы.

Кроме того, основным источником, генерирующим УПП мозга, являются потенциалы сосудистого происхождения, создаваемые гематоэнцефалическим барьером и реагирующие на концентрацию водородных ионов в оттекающей от мозга крови. Знак, величина и пределы вариативности устойчивых потенциалов, регистрируемого в состоянии покоя с поверхности головы в корковых проекциях лобной, височно-теменной и затылочной областей являются интегральными параметрами уровней активации неокортикальных выходов мозговых систем, участвующих в регуляции соответствующих функций и состояний. Пространственное распределение УП на больших территориях мозга и удержание нейрофизиологических профилей состояния и активности этих про-

Физ иология двигательной активности и спорта

филей регулируется механизмами реципрокного уравновешивания активации одних зон при минимальных активности других.

В условиях непрерывной регистрации сверхмедленной электрической активности от нескольких зон мозговых структур определяется устойчивость нейродинамических профилей состояния исследуемых регионов мозга и их модуляции под влиянием эндогенных или экзогенных факторов. Сверхмедленная активность головного мозга соответствует вполне определенным функциональным состояниям: ее усиление наблюдается при длительных или повторных раздражениях рецепторов, при воздействиях на разные звенья метаболизма коры мозга. Характерной чертой УПП является их усиление в результате воздействий на организм, вызывающих защитную реакцию типа ответа на «напряжение».

Выводы

-

1. В совокупной группе испытуемых значимое повышение среднего уровня постоянного потенциала головного мозга, а также его лобных отделов произошло в середине и в конце гипоксического стресса продолжительностью от 60 до 120 секунд.

-

2. Выявлены существенные различия в динамике уровня постоянного потенциала головного мозга в зависимости от продолжительности гипоксического стресса. Наибольшее количество значимых изменений УПП обнаруживается в лобных отведениях у испытуемых с гипоксическим стрессом минимальной продолжительности на фоне гипоксии и при постгипоксическом восстановлении.

-

3. В динамике изменений сверхмедленной электрической активности головного мозга при воздействии краткосрочной гипоксии выявляются три ярко выраженных типа реакции: спад, подъем и промежуточный вариант.

Сопоставление представленных выше данных с клиническим и экспериментальным материалом других авторов является еще одним подтверждением того, что произвольное апноэ максимальной продолжительности является адекватной моделью краткосрочного гипоксического стресса при исследовании функций головного мозга у спортсменов. Пролонгированное апноэ вызывает изменение метаболических единиц в системе нейрон - гли-яльная клетка - микрососудистая система преимущественно в лобно-теменных отделах мозга.