Свето-температурные характеристики фотосинтеза у двух видов амаранта

Автор: Дроздов С.Н., Холопцева Е.С., Коломейченко В.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Фотосинтез и продуктивность: роль температурного фактора

Статья в выпуске: 5 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Из многочисленных видов рода Amaranthus L. 12 окультурены и используются как овощные, зерновые, кормовые, лекарственные и декоративные растения. Один из сдерживающих факторов интродукции амаранта в нашей стране - его недостаточная эколого-физиоло-гическая изученность, что препятствует селекционной работе при выведении сортов, особенно для северных регионов с низкими температурами в весенний период вегетации. В регулируемых условиях среды в двухфакторном планируемом эксперименте мы изучили влияние интенсивности света и температуры на нетто-фотосинтез у интактных растений амаранта багряного ( Amaranthus cruenthus L.) сорта Султан и амаранта овощного ( A. hypochondriacus L.) сорта Крепыш. В фазу 6-7 листьев часть растений в течение 3 сут подвергали закаливанию при 8 °С для амаранта овощного и 10 °С - для амаранта багряного. Концентрацию СО 2 измеряли на оптико-акустическом инфракрасном газоанализаторе Infrаlуt-IV («SAXON Junkalor GmbH», Германия), включенном по дифференциальной схеме. Были получены нелинейные уравнения (модель), описывающие связи СО 2-газообмена с факторами среды: NP = a 0 + a 1E + a 2T + a 3ET + a 4E 2 + a 5T 2, где NP - интенсивность видимого фотосинтеза, мг СО 2/(г?ч); Е - освещенность, Вт/м 2; Т - температура воздуха, °С; a 0-a 5 - коэффициенты, вычисленные по экспериментальным данным. Достоверность уравнений проверяли по коэффициенту множественной детерминации (R 2 = 85-94) и F -критерию Фишера (F = 4,1-5,6) при уровне значимости р = 0,05. Полученная регрессионная модель дает возможность оценить величину видимого фотосинтеза в конкретную фазу развития растений для каждого сорта при разных условиях и рассчитать сочетания значений факторов среды, обеспечивающих достижение соответствующей интенсивности фотосинтеза, в том числе при наличии лимитирующего фактора. С их помощью мы определили освещенность и температуру, которые обеспечивают потенциальные максимум и оптимум нетто-фотосинтеза растений при естественном содержании СО 2 в воздухе. Потенциальный максимум нетто-фотосинтеза у изученных сортов составлял 37-38 мг СО 2/(г?ч). Сорт Султан проявил себя более свето- и теплолюбивым, а сорт Крепыш - холодоустойчивым. Диапазон оптимума фотосинтеза по температуре и освещенности у сорта Султан находился в пределах 26,7-47,0 °С и 335-580 Вт/м 2. У сорта Крепыш диапазон оптимума составлял соответственно 23,5-39,6 °С и 284-501 Вт/м 2. Закаливание растений повышало их терморезистентность, значительно снижало максимум нетто-фотосинтеза и приводило к сужению границ значений освещенности и температуры, необходимых для достижения его оптимальных значений.

Планируемый многофакторный эксперимент, нетто-фотосинтез, свето-температурная характеристика, со 2-обмен, со 2-exchange

Короткий адрес: https://sciup.org/142133546

IDR: 142133546 | УДК: 633:582.663:574.24:581.132

Текст научной статьи Свето-температурные характеристики фотосинтеза у двух видов амаранта

Амарант-щирица — древняя культура, которая в течение 8 тыс. лет кормила население американского континента. Продукты из зерен амаранта очень питательны, вкусом и ароматом напоминают орехи. Из многочисленных видов рода Amaranthus 12 окультурены и используются как овощные, зерновые, кормовые, лекарственные и декоративные растения.

В России первые исследования амаранта проведены в 1930-х годах по инициативе академика Н.И. Вавилова, но были приостановлены и возобновлены только во второй половине XX века профессором И.М. Магомедовым. К настоящему времени эта уникальная культура нашла широкое распространение в Северной и Южной Америке и Азии (1-3). Один из сдерживающих факторов интродукции амаранта в нашей стране — его недостаточная эколого-физиологическая изученность, что препятствует селекционной работе при выведении сортов, особенно для северных регионов с низкими температурами в весенний период вегетации (4).

Возрастающая роль экологических показателей в решении практических вопросов требует их перевода из качественного описания в количе-

* Исследования выполнены на оборудовании ЦКП НО Института биологии Карелького НЦ РАН.

ственное (5, 6). Для оценки реакции растения на действие внешней среды в активном многофакторном планируемом эксперименте нужен лабильный интегральный показатель, характеризующий первичный процесс продуктивности (СО2-обмен), быстро реагирующий на изменения условий среды и доступный для регистрации без контакта с растением, дистанционно и непрерывно. Одним из методов получения экофизиологической характеристики растений служит определение параметров основных факторов внешней среды, которые обеспечивают достижение оптимального нетто-фотосинтеза (7, 8). При этом необходимо учитывать зональность их влияния на пойкилотермные организмы, поскольку изменение значений, соответствующее переходу из зоны с одним характером действия фактора в зону с другим, затрагивает геном и приводит к изменению направленности обмена веществ (9).

Мы провели многофакторный планируемый эксперимент с целью изучения влияния интенсивности света и температуры на нетто-фотосинтез.

Методика. В эксперименте использовали амарант багряный ( Ama-ranthus cruenthus L.) сорта Султан и амарант овощной ( A . hypochondria-cus L.) сорта Крепыш, различающиеся по холодоустойчивости и хозяйственному назначению.

Растения выращивали в контролируемых факторостатных условиях среды в пластиковых сосудах объемом 0,5 л с песчаным субстратом. Калиброванные проросшие семена высаживали по 12-15 шт. на сосуд. Растения выращивали под люминесцентными лампами, обеспечивающими освещенность 110-120 Вт/м2, при 14-часовом фотопериоде и температуре воздуха 20/18 °С (день/ночь). Полив осуществляли ежедневно питательным раствором Кнопа, дополненным микроэлементами с pH 6,2-6,5. Отстающие в росте и имеющие видимые отклонения растения выбраковывали, оставляя в сосуде по 10 шт.

В фазу развития 6-7 листа часть растений в течение 3 сут подвергали закаливанию при ранее установленных для исследуемых сортов положительных температурах: 8 °С — для амаранта овощного, 10 °С — для амаранта багряного. Изменение холодоустойчивости в процессе заливания определяли методом ЛТ50 по температуре, вызывающей гибель 50 % клеток листовых высечек, после 40-минутного промораживания в электрическом микротермостате ТЖР-02/02 («Интерм», Россия) при последовательном изменении температур с шагом 0,4 °С (10). За жизнеспособностью клеток следили с помощью светового микроскопа ЛОМО МИК-МЕД-2 (Россия).

Далее сосуды с контрольными и закаленными растениями поочередно помещали в установку (11) для исследования СО2-газообмена при освещенности 0-600 Вт/м2 и температуре 5-40 °С, где проводили двухфакторный эксперимент по трехуровневому плану (12) при сочетании значений температуры (10, 20 и 30 °С) и освещенности (150, 250 и 350 Вт/м2) на девяти ступенях в 3 повторностях.

Концентрацию СО2 определяли в оптико-акустическом инфракрасном газоанализаторе Infrа1уt-IV («SAXON Junkalor GmbH», Германия), включенном по дифференциальной схеме. После 40-60-минутной выдержки на каждой ступени газообмен растения оценивали по разности концентраций СО2 на входе и выходе в ассимиляционной камере установки с учетом скорости поступления наружного воздуха, пересчитывая на единицу сухой массы целых растений.

Экспериментальные данные обрабатывали методом множественного регрессионного анализа с использованием пакета программ KyPlotSta- tistics v. 2.0 и Microsoft Excel 2000.

Результаты. Нами были получены нелинейные уравнения (модель), описывающие связи СО2-газообмена с факторами среды:

NP = a 0 + a 1 E + a 2 T + a g ET + a 4 E2 + a g T2, где NP — интенсивность видимого фотосинтеза, мг СО2/(г^ч); Е — освещенность, Вт/м2; Т — температура воздуха, °С; a0-a5 — коэффициенты, вычисленные по экспериментальным данным.

Достоверность уравнений проверяли по коэффициенту множественной детерминации (R2 = 85-94) и F -критерию Фишера (F = 4,1-5,6) при уровне значимости р = 0,05.

Полученная регрессионная модель дает возможность оценить величину видимого фотосинтеза в конкретную фазу развития растений для каждого сорта при разных условиях и рассчитать сочетания значений факторов среды, обеспечивающих достижение соответствующей интенсивности фотосинтеза, в том числе при наличии лимитирующего фактора.

Мы определили максимальные значения видимого фотосинтеза при естественном содержании в воздухе СО2, а также области оптимума (90 % от максимума) и интенсивность света и температуры, необходимые для его достижения, у закаленных к холоду и незакаленных растений. Сочетание факторов среды, обеспечивающее достижение потенциального максимума видимого фотосинтеза, в естественных условиях наблюдается крайне редко. Интенсивный рост и развитие растений происходят в основном в фоновой зоне — зоне оптимума (13, 14), экологические характеристики которой и входят в понятие оптимума экологической ниши экотипа (7, 8). Однако в некоторых районах ночные температуры значительно снижаются, оказывая на растения, особенно теплолюбивые, закаливающий эффект и тем самым влияя на экологическую характеристику их СО2-газообмена.

Потенциальный максимум нетто-фотосинтеза у интактных растений амаранта сортов Султан и Крепыш составлял соответственно 37,5 и 37,8 мг СО2/(г^ч). При этом растения сорта Султан были более тепло- и светолюбивы по сравнению с представителями сорта Крепыш и имели значительно более широкую свето-температурную зону оптимума, особенно в области повышенных температур (табл.).

Показатели нетто-фотосинтеза и свето-температурные условия, обеспечивающие его достижение, у двух видов амаранта в фазу 6-7 листьев в условиях холодового закаливания (лабораторный опыт)

|

Вид, сорт |

Вариант |

Нетто-фотосинтез |

|||||

|

максимум |

оптимум |

||||||

|

NP |

1 Т 1 |

Е |

NP | |

Т I |

Е |

||

|

Амарант багряный Amaranthus |

Контроль |

37,5 |

36,8 |

459 |

> 33,8 |

26,7-47,0 |

335-580 |

|

cruenthus L., сорт Султан |

Закаливание |

15,8 |

24,1 |

303 |

> 14,3 |

17,7-30,5 |

218-388 |

|

Амарант овощной A . hypo- |

Контроль |

37,8 |

31,5 |

393 |

> 34,0 |

23,5-39,6 |

284-501 |

|

chondriacus L., сорт Крепыш |

Закаливание |

10,4 |

21,1 |

323 |

> 9,6 |

15,9-26,2 |

226-420 |

|

П р и м е ч а н и е. NP — интенсивность видимого фотосинтеза, мг |

СО2/(г - ч); Т |

— температура воздуха, |

|||||

|

°С; Е — освещенность, Вт/м2. |

|||||||

Максимум видимого фотосинтеза у сорта Султан достигался при температуре 36,8 °С и освещенности 459 Вт/м2, у сорта Крепыш — соответственно при 31,5 °С и 393 Вт/м2. Оба сорта заморозкоустойчивы и выдерживали кратковременное промораживание ниже -4 °С. Несколько более устойчивым оказался сорт Крепыш, у которого закаливание начиналось при более низкой положительной температуре.

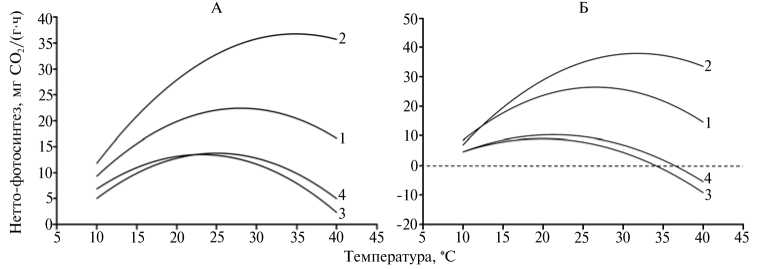

Холодовое закаливание растений резко уменьшало интенсивность видимого фотосинтеза и значительно ослабляло влияние температуры, 98

особенно пониженной, на этот показатель (рис. 1). Как продемонстрировали ранее проведенные исследования (15, 16), снижение интенсивности видимого фотосинтеза у закаленных растений происходит в результате возрастания интенсивности дыхания, главным образом за счет составляющей поддержания.

Воздействие температуры 35 °C на закаленные растения менее теплолюбивого сорта Крепыш приводило к отрицательному газообмену независимо от интенсивности освещения. Температурные кривые у незакаленных растений обоих сортов имели выраженную куполообразную форму, а максимум нетто-фотосинтеза с повышением температуры наступал при большей освещенности (400 Вт/м2).

Рис. 1. Интенсивность нетто-фотосинтеза у интактных растений амаранта сортов Султан ( Ama-ranthus cruenthus L.) (А) и Крепыш ( A . hypochondriacus L.) (Б) в фазу 6-7 листьев в зависимости от температуры воздуха: 1 и 2 — контрольные растения при освещенности соответственно 200 и 400 Вт/м2; 3 и 4 — закаленные растения при освещенности соответственно 200 и 400 Вт/м2 (лабораторный опыт).

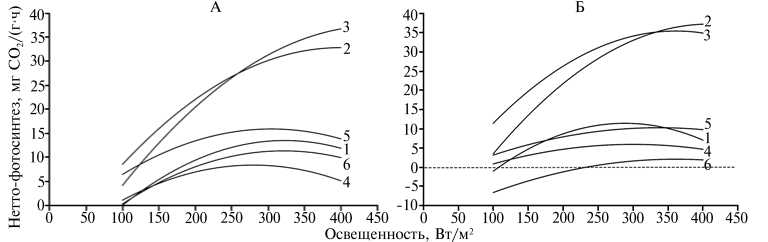

Рис. 2. Интенсивность нетто-фотосинтеза у интактных растений амаранта сортов Султан ( Ama-ranthus cruenthus L.) (А) и Крепыш ( A . hypochondriacus L.) (Б) в фазу 6-7 листьев в зависимости от освещенности: 1, 2 и 3 — контрольные растения при температуре соответственно 10, 25 и 35 ° C; 4, 5 и 6 — закаленные растения при температуре соответственно 10, 25 и 35 ° C (лабораторный опыт).

Световые кривые нетто-фотосинтеза, полученные в результате двухфакторного эксперимента в регулируемых условиях внешней среды, тоже стремились к куполообразной форме (рис. 2). Таким образом, выход видимого фотосинтеза на плато при усилении освещенности в однофакторных экспериментах (13, 17) происходит не по причине светового насыщения, как предполагают авторы этих работ, а в результате проявления лимитирующего фактора, возможно температуры. Против светового насыщения свидетельствуют данные о влиянии избыточной освещенности на появление синглетного кислорода и его разрушительном действии на фотосинтетический аппарат (18). В то же время световые кривые обоих сортов подтверждали необходимость увеличения освещенности при высоких температурах воздуха (см. рис. 2). Холодовое закаливание растений повышало их холодоустойчивость и изменяло степень влияния света, особенно в области пониженных температур.

Итак, потенциальный максимум нетто-фотосинтеза растений при естественном содержании в воздухе СО2 у амаранта багряного сорта Султан и амаранта овощного сорта Крепыш составляет 37-38 мг СО2/(г-ч), но наступает при разных свето-температурных условиях внешней среды. Сорт Султан значительно более свето- и теплолюбив. Его световая зона оптимума в фазу 6-7 листьев лежит в пределах 335-580 Вт/м2, температурная — 26,7-47,0 °С. В то же время у сорта Крепыш диапазон оптимума по освещенности составляет 284-501 Вт/м2, по температуре — 23,5-39,6 °С. У обоих сортов закаливание растений низкими положительными температурами (8-10 °С) повышает их терморезистентность, значительно снижает максимум нетто-фотосинтеза и приводит к сужению границ, в пределах которых освещенность и температура влияют на достижение его оптимальных значений.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Магомедов И.М., Ярошевич М.И., Чернов И.А. Амарант: агротехника возделывания и использования. Л., 1980.

-

2. Же л е з о в А.В. Амарант — хлеб, зрелище и лекарство. Химия и жизнь, 2005, 6: 56-61.

-

3. Магомедов И.М. Физиологические основы конкурентно способности амаранта. Успехи современного естествознания, 2008, 5: 57-59.

-

4. Чиркова Т.В. Амарант — культура 21-го века. Соросовский образовательный журнал, 1996, 10: 23-27.

-

5. Урманцев Ю.А. Системный подход к проблеме устойчивости растений (на примере исследования зависимости содержания пигментов в листьях фасоли от одновременного действия на нее засухи и засоления). Физиология растений, 1976, 26(4): 762-777.

-

6. Курец В.К., Попов Э.Г. Статистическое моделирование системы связей растение— среда. Л., 1991.

-

7. Т о о м и н г Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая. Л., 1977.

-

8. Суворова Г.Г. Фотосинтез хвойных деревьев в условиях Сибири. Новосибирск, 2009.

-

9. Дроздов С.Н., Курец В.К. Некоторые аспекты экологической физиологии растений. Петрозаводск, 2003.

-

10. Дроздов С.Н., Курец В.К., Будыкина Н.П., Балагурова Н.И. Определение устойчивости растений к заморозкам. В сб.: Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. Л., 1976: 222-228.

-

11. Таланов А.В., Безденежных В.А., Хилков Н.И. Установка для исследования газообмена интактных растений. В сб.: Влияние факторов внешней среды и физиологически активных веществ на терморезистентность и продуктивность растений. Петрозаводск, 1982: 142-150.

-

12. Голикова Т.И., Панченко Л.А., Фридман М.З. Каталог планов второго порядка. М., 1974.

-

13. Лархер В. Экология растений. М., 1978.

-

14. Дроздов С.Н., Курец В.К., Титов А.Ф. Терморезистентность активно вегетирующих растений. Л., 1984.

-

15. Курец В.К., Дроздов С.Н., Попов Э.Г., Дембо Е.Д., Хилков Н.И., Трофимова С.А. Действие и последействие температуры на дыхание интактных растений. Физиология растений, 2003, 50(3): 81-87.

-

16. Дроздов С.Н., Сычева З.Ф., Попов Э.Г., Таланов А.А., Холопцева Е.С., Курец В.К. Роль дыхания в формировании терморезистентности растений. Физиология и биохимия растений, 2005, 37(1): 73-78.

-

17. Малкина И.С., Цельникер Ю.Л., Якшина А.М. Фотосинтез и дыхание подроста. М., 1970.

-

18. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., 1992.

1ФГБУН Институт биологии Карельского научного Поступила в редакцию центра РАН, 11 января 2012 года

LIGHT AND TEMPERATURE PARAMETERS TO OPTIMIZE PHOTOSYNTHESIS IN TWO Amaranthus L. SPECIES

-

|S.N. DrozdovV , E.S. Kholoptseva1, V.V. Kolomeichenko2

-

2 Orel State Agrarian University, 69, ul. Generala Rodina, Orel, 302019 Russia, e-mail borpli@rambler.ru

Study was carried out on the equipment of Ñenter for collective equipment use, Institute of Biology, the Karelian Scientific Center of Russian Academy of Sciences

Научные собрания

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕЛЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К БИОТИЧЕСКИМ И АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОРАМ У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР»

(11-13 августа 2014 года, Всероссийский НИИ селекции и семеноводства. Московская обл.)

Ïîñâÿùåíà 100-ëåòèþ àêàäåìèêà ÂÀÑÕÍÈË Ï.Ô. Ñîêîëà, ïàìÿòè ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÀÍ ÐÌ Í.Í. Áàëàøîâîé, 100-ëåòèþ äîêòîðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Î.Â. Þðèíîé.

Основные направления конференции:

-

❖ Фитопатологический мониторинг и идентификация патогенов на овощных и дру-ãèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðàõ

-

❖ Cелекция на устойчивость к биотическим и абиотическим стрессорам: генетические ðåñóðñû, èõ èñïîëüçîâàíèå; èììóíîãåíåòèêà, ìåòîäû

-

❖ Профилактика и защита овощных растений

-

❖ Адаптация к стрессам

Контакты и информация: , ;