Свидетельства производства и обработки железа на селищах Волго-Клязьминского междуречья в X-XIV вв.

Автор: Щербаков В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются следы производственной деятельности, связанной с получением и обработкой черного металла, на средневековых сельских поселениях центра Северо-Восточной Руси. Цель работы - определить степень локализации металлургии железа и металлообработки на сельских поселениях региона. Использованы материалы археологических памятников, исследованных раскопками, дающими достаточное представление об археологическом контексте находок и их хронологии. Учтены опубликованные находки, сведения из полевых отчетов, часть находок осмотрена и подвергнута лабораторному изучению. Материалы селищ дополняются коллекциями раскопок курганных могильников. Анализ распространения артефактов, маркирующих металлургию железа и его переработку, позволил констатировать, что в X-XIV вв. в Волго-Клязьминском междуречье производство железа и изделий из него было практически повсеместным.

Археология, селище, средневековье, металлургия железа, металлообработка

Короткий адрес: https://sciup.org/143180599

IDR: 143180599 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.330-340

Текст научной статьи Свидетельства производства и обработки железа на селищах Волго-Клязьминского междуречья в X-XIV вв.

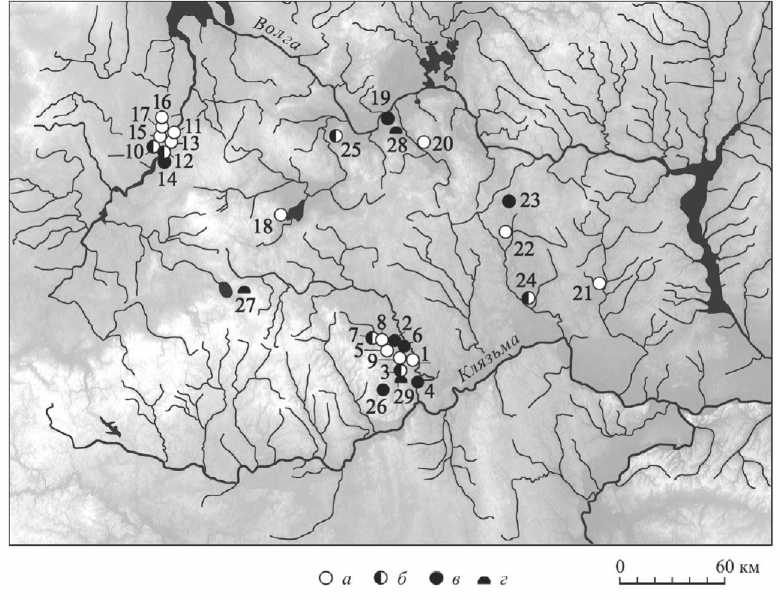

Исследованные археологическими раскопками на средневековых селищах Северо-Восточной Руси площади исчисляются тысячами квадратных метров. В результате работ Института археологии РАН, Ярославского государственного университета и других организаций накоплен большой объем качественных археологических материалов. В ходе раскопок исследователями были неоднократно выявлены следы металлургического и кузнечного производства (рис. 1: 1 – 29 ). Полнота археологического контекста, зафиксированного при изучении

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 19-18-00144-П «Сельское ремесло Древней Руси как составная часть производственной культуры феодального государства (на примере черной металлургии и железообра-ботки)».

Рис. 1. Следы черной металлургии и металлообработки на исследованных раскопками сельских поселениях c материалами X–XIV вв.

Селища: 1 – Кидекша, вт. пол. XII–XIV в.; 2 – Весь 1, X – перв. пол. XIII в.; 3 – Гнезди-лово 2, X – нач. XII в.; 4 – Васильково, X–XII вв.; 5 – Вишенки 3, XII – перв. пол. XIII в.; 6 – Весь 5, IX–X, вт. пол. XII–XIII в.; 7 – Шекшово 2, X–XIII вв.; 8 – Большое Давыдовское 2, X–XIII вв.; 9 – Кибол 5, XII–XV вв.; 10 – Алтыново, IX–X вв.; 11 – Васильки, X–XIII вв.; 12 – Золоторучье 2, XI–XIII вв.; 13 – Нестерово, XI–XIII вв.; 14 – Грехов Ручей, XI–XIII вв.; 15 – Яковлевское 3, XI–XIII вв.; 16 – Оленино, XI–XIII вв.; 17 – Налуцкое 1, IX–XIV вв.; 18 – Шурскол 2, X – нач. XIII в.; 19 – Введенское, X–XIV вв.; 20 – Тетеринское, вт. пол. XIII–XVIII вв.; 21 – Стрелка, XII–XIII вв.; 22 – Петровское, XII–XIII вв.; 23 – Микшинское, IX – перв. пол. X в.; 24 – Клочково 2, вт. пол. Х–XII в.; 25 – Тимерево, IX–XI вв.; 26 – Тар-баево 5, X–XIII вв.

Курганные могильники: 27 – у с. Большая Брембола, X–XII вв.; 28 – Дубены, XII–XIII вв.; 29 – у с. Гнездилово, X–XIII вв.

а – следы черной металлургии и металлообработки отсутствуют / нет данных; б – зафиксированы следы металлургии железа; в – зафиксированы следы металлургии железа и обработки черного металла; г – курганные могильники с находками инструментария селищ большой площадью (100 и более кв. м), является основой для надежной датировки и атрибуции рассматриваемой категории артефактов. В предлагаемой статье найденные в результате разведочных работ свидетельства производственной деятельности учтены ограниченно, преимущественно, в сочетании с данными геофизических исследований (исключение – селище Тарбаево 5).

Основная категория находок, связанных с металлургией железа, – куски шлака. А. В. Успенская отмечает наличие шлака на домонгольских селищах вблизи Углича, Ярославля, к востоку от Суздаля ( Успенская , 1959. С. 117). О находках шлака неоднократно сообщают исследователи селищ Введенское ( Станкевич , 1991. С. 4, 5, 8; 1992. С. 11) (рис. 1: 19 ), Весь ( Мошенина , 1989. С. 6, 12, 18; 1990. С. 3, 4, 6, 15, 27; 1991. С. 9, 22, 29, 31) (рис. 1: 2 ), Весь 5 ( Федорина и др ., 2008. С. 28) (рис. 1: 6 ), Вишенки 3 ( Макаров , 2004. С. 198, 199) (рис. 1: 5 ), Кидекша 1 ( Макаров , 2008. С. 76–78) (рис. 1: 1 ), Шекшово 2 ( Федорина и др. , 2008. С. 31) (рис. 1: 7 ), Большое Давыдовское 2 ( Федорина , 2012. С. 79–80) (рис. 1: 8 ), Грехов Ручей ( Фехнер , 1960б. С. 3) (рис. 1: 14 ), Алтыново ( Фехнер , 1956. С. 3–4) (рис. 1: 10 ) и др.

Единичными находками на селищах Северо-Восточной Руси представлены остатки производственных сооружений. П. Н. Травкиным на Микшинском селище IX – первой половины X в. в восточной части междуречья Волги и Клязьмы (рис. 1: 23 ) выявлены остатки объектов, интерпретированных как сыродутные горны. В отчете о раскопках 1987 г. детальное описание сооружений отсутствует ( Травкин , 1987а. С. 8). В публикации итогов двухлетних раскопок селища подробно охарактеризованы два горна, выявленные в 1988 г. и описанные в соответствующем отчете. Первый помещался в срубе шириной 3,8 м, внутри которого зафиксирована глинобитная площадка и обнаружены фрагменты сопел, угли, шлаки, расколотые камни; стенки сруба изнутри были обмазаны глиной ( Травкин , 1988а. С. 1–20; 1990. С. 18–19). П. Н. Травкин полагает, что «тело печи было сооружено с применением глины, а пустое пространство в срубе заполнено землей» ( Травкин , 1990. С. 19). Ниже печи по склону прослежена яма, заполненная отходами металлургического производства. Внутренний диаметр печи, согласно данным отчета 1988 г., «составлял около одного метра» ( Травкин , 1988а. С. 19). Толщина глинобитной площадки составляла 35–40 см, дно печи было вогнутым в середине (Там же).

От второй печи сохранилось глинобитное основание линзовидной формы, локализованное под слоем шлака, насыщенного обломками глиняных сопел; остатки сруба, аналогичного первому, не прослежены. Автор раскопок предположил его наличие на основании слоя «прокаленной переотложенной земли» (заполнение сруба) вокруг основания печи ( Травкин , 1990. С. 19). В плане после снятия слоя шлака и обломков сопел был зафиксирован кольцевой контур из пятен глины. Яму перед печью заменила врезка в склон ниже места расположения печи. По мнению П. Н. Травкина, внутренний диаметр печи равнялся 1,4 м ( Травкин , 1988а. С. 17; 1990. С. 19); такая величина сыродутного горна представляется нам завышенной с учетом сведений об известных древнерусских металлургических печах европейской части России ( Наумов , 2008. С. 87–88). Иллюстративные материалы к отчетам о раскопках Микшинского селища неинформативны в отношении конструктивных особенностей выявленных горнов ( Травкин , 1987б; 1988б). Еще один сыродутный горн известен по раскопкам селища Золоторучье 2 XI–XIII вв. (рис. 1: 12 ), проводившимся М. В. Фехнер ( Успенская, Фехнер , 1956. С. 156: 56). Конструктивные особенности домницы не прослежены ввиду того, что большая ее часть уничтожена обвалом берега р. Волги. На окраине памятника «обнаружено большое скопление железных криц и шлаков» ( Успенская , 1959. С. 113).

Вероятно, остатки металлургического комплекса были найдены Н. Н. Моше-ниной в 1990 г. на селище Весь X – первой половины XIII в. недалеко от Суздаля (рис. 1: 2 ). В раскопе в общей сложности было собрано 12 717 кусков шлака, в том числе, 152 куска шлака вокруг объекта, интерпретированного автором раскопок как каменное основание печи ( Мошенина , 1990. С. 27). Обилие шлака и отсутствие вблизи инструментов, заготовок, полуфабрикатов, на наш взгляд, указывает на металлургическую направленность исследованного комплекса.

На селище Весь 5 (рис. 1: 6 ), частично исследованном раскопками, Суздальской экспедицией ИА РАН археологическими методами (бурение и шур-фовка) осуществлена детализация геофизических данных: изучены две аномалии с экстремально высоким значением намагниченности (№ 34, 35). В обоих случаях выявлены объекты, в заполнении которых прослежены отдельные шлаковые включения и скопления металлургического шлака. Конструкций, дающих основания для точного определения функционального назначения объектов, найдено не было. А. Н. Федорина, А. М. Красникова и С. В. Меснян-кина предварительно интерпретировали объекты «как часть комплекса по производству или обработке черного металла», отнесенного на основании радиоуглеродного датирования и вещевых находок к периоду XII–XIII вв. ( Федорина и др. , 2008. С. 28–30). На селище Шекшово 2 X–XIII вв. (окрестности Суздаля) (рис. 1: 7 ) методами геофизики также выявлены аномалии, которые при изучении путем бурения продемонстрировали в заполнении наличие шлака (Там же. С. 31). На селище Большое Давыдовское 2 (рис. 1: 8 ) выявленное на поверхности скопление кусков металлургического шлака, как показала геомагнитная съемка, приурочено к одному из скоплений аномалий с высокими значениями намагниченности и локализовано в зоне распространения подъемного материала «преимущественно датированного XII–XIII вв.» ( Федорина , 2012. С. 79–81).

Немногим более выразительны следы кузнечного производства. Надежными маркерами обработки железа являются находки производственных комплексов соответствующей направленности (в частности, горнов), а также кузнечного инструментария и заготовок разного рода кузнечных изделий, отходов производства ( Закурина , 2000. С. 6; Наумов , 2004. С. 13).

Отходы кузнечного производства в виде кусков металла выявлены на селищах Микшино IX – первой половины Х в. (рис. 1: 23 ), Клочково 2 второй половины Х–XII в. (рис. 1: 24 ) в восточной части междуречья Волги и Клязьмы.

Отсутствие на селищах центральных районов Северо-Восточной Руси изученных раскопками кузнечных мастерских обуславливает и чрезвычайную редкость такой категории находок, как кузнечный инструментарий. В качестве примера приведем не сельское рядовое поселение, а средневековый торгово-ремесленный центр Тимерево IX–XI вв. вблизи Ярославля (рис. 1: 25 ), статус которого предполагает наличие признаков ремесленных занятий населения. Поселение Тимерево исследовано широкой площадью (раскопано свыше 6500 кв. м) ( Комаров , 2005. С. 83). В коллекции представлен опубликованный И. В. Дубовым молоток ( Дубов , 1982. С. 235. Рис. 37), происходящий из верхней (распаханной) части культурного слоя поселения. Серии находок кузнечного инструментария в Тимерево нет.

К числу редких находок относятся два фрагментированных зубила из коллекции Микшинского селища (рис. 1: 23 ) IX – первой половины X в. в восточной части Волго-Клязьминского междуречья ( Травкин , 1990. С. 23. Рис. 2: 6 ). Еще два зубила обнаружено на селище Клочково 2 (вт. пол. Х–XII в.) экспедицией под руководством О. А. Несмиян ( Несмиян, Щербаков , 2020. С. 372) (рис. 1: 24 ). Не менее трех зубил найдено на селище Весь Х – первой половины XIII в. ( Мо-шенина , 1991. С. 22) (рис. 1: 2 ). Слесарные зубила и напильник были найдены недалеко от Углича в ходе раскопок селища Грехов Ручей XI–XIII вв. ( Фехнер , 1960б. С. 158, 163) (рис. 1: 14 ).

Молоток с двумя симметричными бойками найден при раскопках селища Введенское X–XIV вв. (рис. 1: 19 ) в 1995 г. ( Праздников , 1995. С. 5. Рис. 10а). Там же найдены два предмета, атрибутированные авторами раскопок как пробойники ( Станкевич , 1991. С. 5; Праздников , 1995. С. 3, 26. Рис. 6б: 5 ).

К числу недокументированных находок относятся молоток и зубило, переданные во Владимиро-Суздальский музей-заповедник в качестве случайных находок в 2009 г. По сообщению сдатчика, вещи найдены им на пашне около с. Тарбаево близ Суздаля (рис. 1: 26 ). Предметы опубликованы М. Е. Родиной, связавшей их с сельскими поселениями X–XV вв. Зубило, отнесенное М. Е. Родиной к X–XIV вв., не имеет отверстия для рукояти и предназначалось, вероятнее всего, для слесарных работ (холодной рубки металла) ( Родина , 2012. С. 91– 93. Рис. 4: 1, 2 ). Считаем необходимым обратить внимание на находку зубила в ходе работ Суздальской археологической экспедиции ИА РАН на селище Тар-баево 5, вещевая коллекция которого включает материалы X–XIII вв. ( Макаров , 2012. С. 80). Очевидно, комплекс по обработке черного металла функционировал в окрестностях современного с. Тарбаево.

Отчасти восполнить недостаток в коллекциях сельских поселений изучаемого региона кузнечного инструментария могут погребальные древности. Так, в курганном могильнике Дубены XII–XIII вв. на границе Костромского и Ярославского Поволжья (рис. 1: 28 ) на правобережье р. Волги в 1882 г. было изучено погребение, в состав инвентаря которого входили молот и кусок железа (АКР…, 1999. С. 318).

Еще один молоток происходит из Владимирских курганов (Б. Брембола, Переяславльский уезд, курган с трупосожжением), датировка – X–XI вв. ( Колчин , 1953. С. 60, 212. Рис. 18: 15 ). Из кургана у с. Б. Брембола происходят кузнечные клещи, датированные XI–XIII вв. (Там же. С. 62, 212. Рис. 20: 4 ) (рис. 1: 27 ).

К кузнечному инструментарию относятся, вероятно, и клещи, найденные в «курганах у села Гнездилова» ( Уваров , 1872. С. 114) (рис. 1: 29 ).

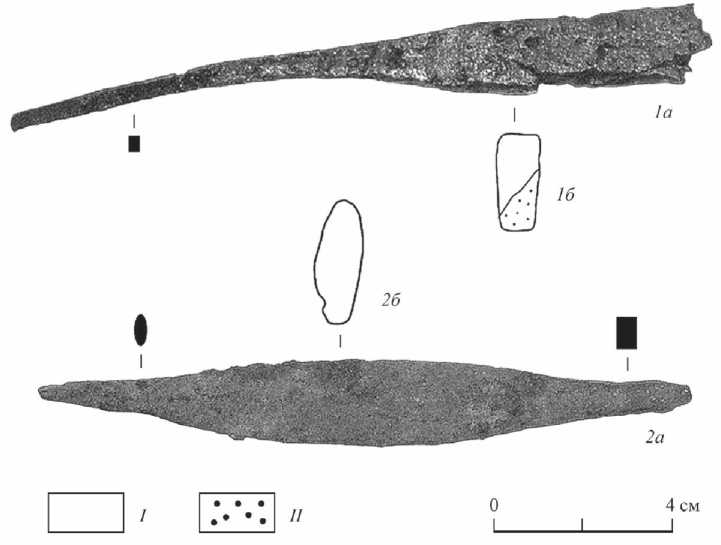

В результате раскопок селищ центра Северо-Восточной Руси получена небольшая серия заготовок кузнечных изделий. Единичные заготовки ножей найдены на селищах Весь 1, Весь 5 (рис. 2), Васильковское, Введенское (рис. 1: 2 , 4 , 6 , 19 ), датируются, соответственно, X – первой половиной XIII в., второй половиной XII–XIII в., X в. и XI–XII вв. Заготовка наконечника стрелы найдена на селище Весь 5 в комплексе второй половины XII-XIII в. При раскопках Микшинского селища (рис. 1: 23 ) найдена заготовка овального кресала. На этом же памятнике в 1988 г. обнаружены «обрубленные с помощью кузнечного зубила куски железных полос» ( Травкин , 1988а. С. 18). Металлографический

Рис. 2. Заготовки изделий из черного металла из коллекции селища Весь 5, внешний вид ( а ) и технология изготовления ( б )

1 – заготовка ножа; 2 – заготовка наконечника стрелы

Условные обозначения: I – железо; II – сталь анализ заготовки ножа и заготовки наконечника стрелы из коллекции Веси 5 выявил обычные для изделий этих видов технологические схемы: косую боковую наварку стальной полосы на основу из кричного железа в первом случае и ковку целиком из кричного железа во втором (рис. 2).

Производство и обработка черного металла в средневековье на территории рассматриваемого региона не производилась в единичных пунктах. Выражаем полную солидарность с мнением Радомира Плейнера, основанным на европейском материале: «…кузницы в деревнях не только ремонтировали железные изделия, необходимые для сельской повседневной жизни и работ, но некоторые из них также изготавливали различные виды изделий самостоятельно…» ( Pleiner , 2006. P. 169). Анализируя письменные источники позднего средневековья и нового времени по истории металлургии на территории центральной России, К. Н. Сербина пришла к выводу, что «без переработки металла такое [металлургическое – прим. В. Щ. ] производство убыточно» ( Сербина , 1978. С. 32). Считаем возможным экстраполировать наблюдение К. Н. Сербиной на сельскую металлургию и металлообработку X–XIV вв. Имеющиеся данные позволяют констатировать повсеместное распространение производства и переработки железа сельским населением в пределах Волго-Клязьминского междуречья.

Список литературы Свидетельства производства и обработки железа на селищах Волго-Клязьминского междуречья в X-XIV вв.

- АКР. Костромская область / Сост. К. И. Комаров; под ред. Ю. А. Краснова. М.: Восточная литература, 1999. 368 с.

- Дубов И. В., 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та. 248 с.

- Закурина Т. Ю., 2000. Железообрабатывающее ремесло Пскова (X–XVII вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Псков. 19 с.

- Колчин Б. А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси. М.: Изд-во АН СССР. 259 с. (МИА; № 32.)

- Комаров К. И., 2005. АКР. Ярославская область. М.: ИА РАН. 408 с.

- Макаров Н. А., 2004. Отчет о работах Суздальской археологической экспедиции ИА РАН в Суздальском и Юрьев-Польском районах Владимирской области и Гаврилово-Посадском районе Ивановской области в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 24987.

- Макаров Н. А., 2008. Отчет о результатах спасательных работ Суздальской археологической экспедиции ИА РАН на селище Кидекша 1 Суздальского района Владимирской области в 2008 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 43391.

- Макаров Н. А., 2012. Средневековые селища вблизи сел Тарбаево и Туртино в Суздальском Ополье // АВСЗ. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 65–85.

- Мошенина Н. Н., 1989. Отчет о раскопках селища у с. Весь Суздальского р-на Владимирской обл. в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14578.

- Мошенина Н. Н., 1990. Отчет о раскопках селища у с. Весь Суздальского р-на Владимирской обл. в 1990 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15721.

- Мошенина Н. Н., 1991. Отчет о раскопках селища у с. Весь Суздальского р-на Владимирской обл. в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 16721.

- Наумов А. Н., 2004. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова Поля в конце XII – середине XIV вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 16 с.

- Наумов А. Н., 2008. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова поля в конце XII – третьей четверти XIV вв. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 205 с.

- Несмиян О. А., Щербаков В. Л., 2020. Изделия из железа и стали в коллекции селища Клочково 2 // КСИА. Вып. 258. С. 362–377.

- Праздников В. В., 1995. Отчет о работе Ярославской археологической экспедиции в 1995 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 19286.

- Родина М. Е., 2012. Находки с селищ у с. Тарбаево близ Суздаля в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника // АВСЗ. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 86–94.

- Сербина К. Н., 1978. Крестьянская железоделательная промышленность Центральной России XVI – первой половины XIX в. Л.: Наука. 192 с.

- Станкевич И. Л., 1991. Отчет о работе археологической экспедиции Ярославского государственного университета в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 16400.

- Станкевич И. Л., 1992. Отчет о раскопках древнерусского поселения Введенское археологической экспедиции Ярославского университета и научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Ярославской области в 1992 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 17125.

- Травкин П. Н., 1987а. Отчет о проведении Ивановским отрядом Верхневолжской экспедиции в 1987 году раскопок Плесского посада и Микшинского селища, разведок в Вичугском и Южском районах Ивановской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 12047.

- Травкин П. Н., 1987б. Альбом к отчету о проведении Ивановским отрядом Верхневолжской экспедиции в 1987 году раскопок Плесского посада и Микшинского селища, разведок в Вичугском и Южском районах Ивановской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 12047а.

- Травкин П. Н., 1988а. Отчет об археологических раскопках, проведенных Ивановским отрядом верхневолжской экспедиции ИА РАН СССР в 1988 году на территории Плесского городища и посада и Микшинского селища, разведках в Пучежском и Гаврилово-Посадском районах Ивановской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 12791.

- Травкин П. Н., 1988б. Альбом к отчету об археологических раскопках, проведенных Ивановским отрядом верхневолжской экспедиции ИА РАН СССР в 1988 году на территории Плесского городища и посада и Микшинского селища, разведках в Пучежском и Гаврилово-Посадском районах Ивановской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 12792.

- Травкин П. Н., 1990. Микшинское финское селище на р. Уводь // Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 4. Иваново. С. 18–27.

- Уваров А. С., 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам. М.: Синод. тип. 215 с.

- Успенская А. В., 1959. Металлическое производство по материалам древнерусских селищ // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Советская Россия. С. 105–122.

- Успенская А. В., Фехнер М. В., 1956. Поселения древней Руси // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Гос. изд-во культ.-просвет. литературы. С. 7–18. (Труды ГИМ; вып. 32.)

- Федорина А. Н., 2012. Средневековые сельские поселения Суздальской земли по данным археологии и геофизики (исследования 2008 г.) // КСИА. Вып. 226. С. 77–87.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., Меснянкина С. В., 2008. Локализация и исследование жилых и хозяйственных сооружений на селищах Весь-5 и Шекшово-2 и использованием методов геофизики и археологии // АВСЗ. Вып. 2 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 23–35.

- Фехнер М. В., 1956. Отчет об археологических работах в 1956 г. в Угличском районе Ярославской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 1228.

- Фехнер М. В., 1960а. Отчет об археологических работах в 1960 г. в Угличском районе Ярославской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 2104.

- Фехнер М. В., 1960б. Раскопки селища близ Грехова Ручья // Археологический сборник / Под ред. В. П. Левашовой. М.: Советская Россия. С. 156–166. (Труды ГИМ; вып. 37.)

- Pleiner R., 2006. Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. 389 p.