Свита в стратиграфии: теоретические и практические аспекты

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128879

IDR: 149128879

Текст статьи Свита в стратиграфии: теоретические и практические аспекты

Как известно, любые построения и выводы в стратиграфии начинаются с изучения конкретных разрезов осадочной толщи, находящихся в определенном районе (регионе) земного шара. Из данного факта вытекает простой вывод — исходные позиции для всех возможных операций в стратиграфии принадлежат региональной стратиграфии. Эта мысль впервые была сформулирована С. Н. Никитиным и Ф. Н. Чернышевым [10] и в наше время неоднократно подчеркивалась Б. С. Соколовым [13, 14], который считает, что «региональная стратиграфия — это фундамент стратиграфии» [14]. Все другие построения и обобщения в области стратиграфии, по Б. С. Соколову, включая сводное конструирование общей (международной) стратиграфической шкалы, являются производными от реальной региональной стратиграфии.

Рассматривая соотношения региональных и общих стратиграфических подразделений, Б. С. Соколов отмечал, что понятие «региональное стратиграфическое подразделение» должно охватывать от узколокальных, местных, до подразделений целых бассейнов. Реальные масштабы их площадного распространения определяются в каждом конкретном случае спецификой самих стратонов, вытекающей из многочисленных факторов геологического развития данной территории. В настоящее время в России основным стратиграфическим подразделением, используемым при расчленении супракрусталь-ных образований в ходе средне- и крупномасштабной геологической съемки и при поисках полезных ископаемых, является свита.

B России термин «свита» начали применять в геологии во второй половине XIX века. Ha II Международном геологическом конгрессе в Болонье в 1981 г. была утверждена номенклатура основных стратиграфических подразделений, составляющих основу нынешней Международной стратиграфической шкалы. Российская делегация во главе с А. А. Иностранцевым предлагала в качестве подразделений более дробных, чем ярус, свиту и комплекс, a для еще меньших — слой. Однако это предложение не прошло, и до 1956 г. «свита» использовалась в качестве термина свободного пользования. Созданная в 1952 г. во ВСЕГЕИ специальная Стратиграфическая комиссия опубликовала брошюру «Стратиграфические и геохронологические подразделения (их принципы, содержание, терминология и правила применения)» [15], в которой свита была отнесена к стратонам местной (региональной) шкалы. Приведенная в брошюре характеристика свиты очень близка к современной. Ha состоявшемся в 1955 г. во ВСЕГЕИ совещании по общим вопросам стратиграфической классификации была создана комиссия во главе с А. П. Ротаем для обобщения всех предложений по данной проблеме. Результаты работы этой комиссии были обсуждены и опубликованы Межведомственным стратиграфическим комитетом в качестве временного положения [16, 17]. Свита в этом положении рассматривалась вначале в качестве основной единицы вспомогательных местных, a впоследствии — региональных стратиграфических подразделений. Изменение статуса и трактовки свиты связано с опубликованным в 1977 г. «Стратиграфичес- ким кодексом СССР» (СК) [18]. В нем свита была включена в разряд местных стратиграфических подразделений. Это ее положение coxpaʜeʜo и во втором издании СК [19]. Согласно последнему, свита представляет собой совокупность развитых в пределах какого-либо геологического района отложений, которые отличаются от ниже- и вышележащих специфическими литолого-фациальной и палеонтологической (при наличии остатков организмов) характеристиками, вещественным и структурным единством и характером границ.

Положительное отношение большинства геологов к свите в настоящее время вовсе не свидетельствует об однозначном понимании ими трактовки как самой свиты, так и характера ее границ [2, 4, 5, 7]. Вполне обоснованна озабоченность геологов получившим в последние годы развитие интенсивным «свитотворчеством» [6].

Проблемы, связанные с толкованием понятия «свита» и ее границ затрагивались в ряде предыдущих публикаций автора [22, 23]. Сделанный тогда вывод близок заложенному в СК [19]: возрастное скольжение границ является, в отличие от стратонов региональных (горизонт) и общей стратиграфической шкалы (хронозона, ярус, отдел и т. д.), одной из характерных черт свиты. Его проявление и диапазон определяется спецификой геологического развития региона или его части. Таким образом, диахронность границ может рассматриваться в качестве универсального свойства свит, серий и других местных стратонов, основу имманентной характеристики которых представляет вещественный состав. Другое дело, что

эту диахронность далеко не всегда удается установить существующими методами исследований. По этому поводу весьма категорично высказался В. А. Зубаков [5, с. 19]: «Любая стратиграфическая граница, кажущаяся изохронной при заданном масштабе детальности исследования, при использовании методов более точной диагностики переходит в разряд диахронных». Однако среди стратиграфов много сторонников противоположной точки зрения, которую сформулировал В. H. Верещагин [2, с. 134]: «Свита должна характеризоваться единством времени образования, и, таким образом, нижняя и верхняя границы свиты (в полном ее объеме) должны быть изохронными». С этой точкой зрения согласен С. В. Мейен [8, с. 62]: «…если показана диахронность… какой-либо границы, то она автоматически перестает быть стратиграфической по своей природе».

Ранее автор этой статьи разделил все границы, используемые в стратиграфии, на три основных типа [22]. Первый из них — это границы, на которые указывали выше В. H. Верещагин и С. В. Мейен, т. е. изохронные. Им было дано название собственно стратиграфические .

Второй тип границ — границы па-растратиграфические . Это границы скользящие, в том числе латеральные ограничения смежных местных стратиграфических подразделений в зоне взаимных переходов. О сути границ этого типа образно высказался А. И. Жамойда [4, с. 42]: «Латеральные границы стратона имеют фациальную природу и однотипны с границами литологического тела… Hеразличимость или трудноразличи-мость стратиграфических и латеральных границ свиты породили выражение «скольжение границ…» Между тем, в сущности, мы имеем дело со «скольжением» латеральных границ отдельных слоев стратона на площади. За «скользящую границу» принимают некую равнодействующую между элементами границ двух типов».

В геологической практике широко известны случаи, когда во время формирования геологического тела, в частности свиты, режим осадконакопления существенно менялся вплоть до полного прекращения («нулевое осадконакопление», по H. Б. Вассоевичу), или же сформированное тело подвергалось затем частичному или полному размыву. В этом случае формирующееся более молодое геологическое тело в боль- шинстве случаев будет иметь отчетливые границы с отмеченным выше более древним телом. Такие границы также имеют «скользящий» характер. Иногда им свойственен и более сложный «рельеф». Границы данного типа предложено было называть аллостра-тиграфическими [22].

Hа основе анализа взглядов многих геологов, а также на основе многочисленных личных наблюдений можно однозначно утверждать, что свите свойственны все названные выше типы стратиграфических границ: собственно стратиграфические, парастратигра-фические и аллостратиграфические. Природа многолика, поэтому конкретное проявление и степень развития каждого типа в той или иной свите обусловлено спецификой условий ее образования. Таким образом, на основе приведенного анализа может бать предложена следующая формулировка свиты: свита — совокупность развитых в пределах геологического района отложений со специфическим литологическим составом. От соседних одно- и (или) разновозрастных отложений (свит) она отделена границами трех типов — собственно стратиграфическими, парастратиграфическими и ал-лостратиграфическими. Палеонтологические остатки (в случае присутствия) дополняют литологическую характеристику свиты и позволяют оце- нивать ее положение по отношению к общей стратиграфической шкале.

Проблемами, недостаточно разработанными в отношении свит, являются пределы вертикального (возрастного) и латерального их распространения. Что касается первой из них, многочисленные публикации с характеристиками свит, в том числе данные, приведенные в пяти томах «Стратиграфического словаря СССР», свидетельствуют о значи-

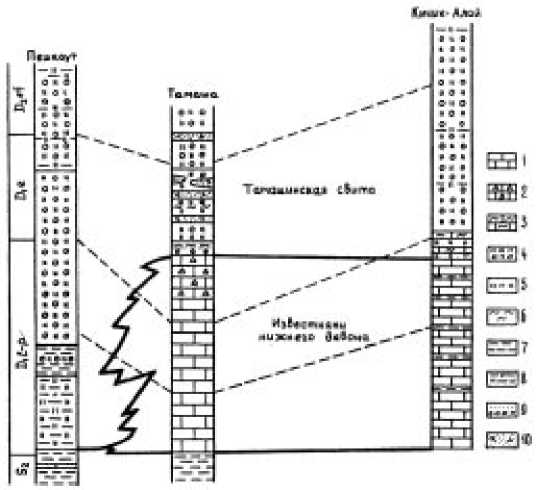

Puc. 1. Возрастное скольжение нижней границы тамашинской свиты в fiжной Фергане (по [1]). 1—3 — известняки: 1 — кристаллически-зернистые, 2 — обломочные, 3 — кремнистые; 4 — кремни радиоля-риевые и радиоляриты; 5 — кремни спонгиевые и спонгилиты; 6 — фтаниты; 7 — глинистые сланцы, алевролиты; 8 — кремнистые алевролиты; 9 — конгломераты и песчаники; 10 — турбидиты

тельном колебании возрастного диапазона свит. В докембрии его максимум достигает половины эонотемы [20]. В фанерозое, где палеонтологические данные позволяют более точно определять возрастной диапазон свит, он колеблется от части хронозоны или горизонта до нескольких ярусов [1, 22] (рис. 1). При этом следует отметить, что посвитное расчленение разрезов может изменяться в сторону дробности вследствие существенного повышения геологической изученности района или применения новых методических приемов. В качестве примера можно привести нижнедевонские отложения Елецкой структурно-фациальной зоны на Приполярном Урале. В интервале, соответствующем пражскому и низам эмского ярусов, А. И. Першиной в 1960 г. была выделена филиппчукская свита, представляющая собой регрессивную серию карбонатно-терригенных отложений [12]. В результате детальных литологических исследований Э. С. Щербаков вычленил верхнюю, бескарбонатную и преимущественно красноцветную часть свиты в новую ‒ пристаньскую свиту [25], оставив за нижней частью прежнее название. Позже автор этой статьи рассматривал обе части филиппчукской свиты в качестве подсвит с географическими названиями [24]. В настоящее время степень изученности разрезов свиты такова, что обе ее подсвиты могут с полным

основанием рассматриваться в ранге самостоятельных рыбацкой и пристань-ской свит, а сама филиппчукская свита должна быть переведена в ранг серии.

Вопрос о масштабах латерального распространения свит и проще и сложнее. Проще он решается там, где свита, развитая на территории геологического района или его части, ограничена в

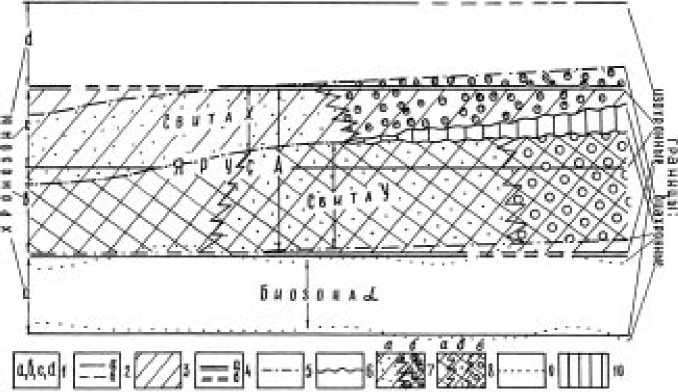

Puc. 2. Схема соотношений свит со стратиграфическими подразделениями разных категорий. 1 — зоны (хронозоны); 2 — границы зон (хронозон): а) достоверные, б) предполагаемые; 3 — интервал, соответствующий ярусу; 4 — границы яруса: а) достоверные, б) предполагаемые; 5 — изохронные или диахронные (парастратиграфические) седиментационные границы свит; 6 — границы стратонов (свит), сопровождающиеся перерывом в осадконакоплении (аллостратиграфические); 7 — свита Х: а) града Х1, б) града Х2; 8 — свита Y: а) града Y1, б) града Y2, в) града Y3; 9 — границы биозон по различным группам фауны; 10 — интервал отсутствия отложений

своем распространении тектоническими нарушениями или участками с полной денудацией ее отложений, после которых на этом же уровне наблюдаются отложения с иной литологической характеристикой. Там же, где на основе типизации разрезов свиты выявляются отклонения от ее типичных разрезов, необходимо решать вопрос о таксономическом уровне (ранге) этих отклонений. Он зависит от того, насколько типичный набор литотипов свиты может претерпевать качественные и количественные изменения. Речь идет, к примеру, о появлении в составе свиты на тех или иных участках ее развития новых литотипов. Доля последних, критическая для данной свиты, в настоящее время основывается прежде всего на опыте и интуиции геолога. Вследствие этого в одних случаях появление новых элементов в характеристике свиты просто фиксируется, в других — идет речь о выделении типов разрезов с географической привязкой или по названиям преобладающих литотипов [9]; в ряде случаев «отклоняющиеся» разрезы свиты называются фациями с литологическими или географическими приставками. В последнее время при типизации «отклоняющихся» разрезов свит применяется также термин градация, используемый для характеристики пространственного изменения формаций [3, 11, 21]. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что так называемая

«фациальная изменчивость» имманентных характеристик присуща всем свитам. Определение уровня этой изменчивости и критерии для выделения в составе свиты участков, различающихся по ряду признаков, в настоящее время регламентируется, как было отмечено выше, опытом геолога и применяемой им методикой исследования. Упорядочение процедуры вычленения латеральных участков свит возможно после наработки и обобщения полученного опыта. Поэтому целесообразно проведение такой процедуры уже сейчас, как при обосновании выделения новых, так и путем ревизии выделенных ранее свит. Это позволит существенно сократить их количество при расчленении супракрустальных толщ земной коры.

Что касается названия для вычленяемых латеральных участков свиты, большинство терминов в приведенных выше примерах практически являются терминами свободного пользования, а градация является частью формации. В связи с этим для части свиты предлагается близкий по смыслу термин «града» (от английского слова grade — степень, качество): Града — часть свиты, характеризующая ее латеральное изменение; отличается от типичного набора признаков свиты изменением их соотношения или появлением новых, менее значимых по сравнению с основными, признаков. Града может отвечать всему стратиграфическому интервалу свиты или его части (рис. 2).

Каждая града должна сопровождаться географической привязкой типового разреза выделяемой части свиты, например: силовская (по р. Силовой) града путьюской свиты, карская (по р. Кара ) и марейшорская (по руч. Марейшор) грады падейской свиты и т. д.

Публикация поддержана РФФИ (грант 01-05-96405).

Список литературы Свита в стратиграфии: теоретические и практические аспекты

- Биостратиграфический анализ пелагических структурно-вещественных комплексов палеозоя для целей ГСР-50 и -200. СПб.: ВСЕГЕИ, 1993. 98 с.

- Верещагин B.Н. Свита - важнейшее стратиграфи ческое подразделение // Стратиграфичес кая классификация. Л.: Наука, 1980. C.130-135 (Тр./ МСК; т. 7).

- Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-во стока Европейской платформы. Л.: Наука, 1978. 192 с.

- Жамойда А. И. Сущность и соотношение основных стратиграфичес ких подразделений // Стратиграфическая классификация. Л.: Наука, 1980. С. 130- 135. (Тр./ МСК; т. 7)

- Зубаков В. А. Ритмостратиграфические подразделения. Л.: ВСЕГЕИ, 1978. 71 с.