Священный огонь митры и фан-ягнобский угольный пожар

Автор: Смирнов Юрий Михайлович

Журнал: Иднакар: методы историко-культурной реконструкции @idnakar

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Автор выдвигает гипотезу о связи зороастризма с горнодобывающими производственными культами. На основе анализа сотен исторических источников и собственного экспедиционного опыта автор приходит к выводу, что возникновение основного ритуала зороастризма может быть напрямую связано с производственным культом добычи нашатыря в местах термальных выходов.

Короткий адрес: https://sciup.org/170150615

IDR: 170150615 | УДК: 254.2

Текст научной статьи Священный огонь митры и фан-ягнобский угольный пожар

СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ МИТРЫ

И ФАН-ЯГНОБСКИЙ УГОЛЬНЫЙ ПОЖАР

Автор выдвигает гипотезу о связи зороастризма с горнодобывающими производственными культами. На основе анализа сотен исторических источников и собственного экспедиционного опыта автор приходит к выводу, что возникновение основного ритуала зороастризма может быть напрямую связано с производственным культом добычи нашатыря в местах термальных выходов.

Yuri Smirnov

Murom Art and Local History Museum

Eternal Fire of Mitre and Fan-Yagnobi Coal Fire

A hypothesis is advanced on a connection of Zoroastrism with mining production cults. Based on the analysis of hundreds of historical records and author’s own expeditionary experience, a conclusion is made that the origin of the main ritual of Zoroastrism may be directly connected with the ammonium chloride mining cult in the territories of a thermal discharge.

Основной материал для данной статьи был собран тридцать лет назад, но с его публикацией я не торопился, пока была надежда, что удастся провести экспедицию и археологически подтвердить возникшие предположения. Однако обстоятельства сложились так, что поездка в Фанские горы – а именно в этом районе Центрального Таджикистана следует искать материальные подтверждения гипотезы – стала для меня нереальной. К тому же, к моему огромному сожалению, часть материалов – в том числе полевые дневники, фотографии – была утрачена в таджикских перипетиях 90-х годов. Поэтому я особо признателен своему давнему товарищу по многим экспедициям, ныне директору Национального парка «Угра», кандидату геолого-минералогических наук Ва- лерию Петровичу Новикову, предоставившему иллюстрации для этой статьи, ознакомившему меня с результатами своих исследований и высказавшему ряд ценных замечаний. Благодаря этому я смог внести ряд уточнений и добавлений в первоначальный вариант статьи1.

В силу вышеозначенных причин предлагаемые соображения об интерпретации одного из природных феноменов в качестве зороастрийского святилища носят умозрительный характер.

История вопроса

Основу зороастрийского культа составляет поклонение огню. О начале почитания огня существует зороастрийская легенда, связывающая его с горами: однажды воевавший с дэвами царь Хушенг (по другой версии – Лошунг) поднялся на гору, и там ему представилось страшное чудовище «в образе змия чрезвычайной величины, цветом черное, но издающее блеск и искры; из очей, казалось, испускало оно кровавые источники, а дым, исходящий изо рта его, затмевал воздух»2. Царь бросил в него камень и убил змея. Отскочив, камень попал в скалу, высек искру, от которой загорелась трава. Пораженный случившимся, царь велел построить на этом месте куполообразное здание - аташкеде, -в котором стали поклоняться огню. Впоследствии таких аташкеде было выстроено много по всей стране 3.

В иранской мифологии персонификация огня (Атар) – не самостоятельная сила, но символ и внешнее проявление божества, сотворившего небо, воды, землю, растения, животных, человека и распределившего во всем этом огонь. В «Младшей Авесте» Атар – сын Ахурамазды, отдельная личность. По «Ви-девдату» (XVIII) и «Яшту» (XIX) огонь смертен, его существованию угрожают силы тьмы4. Огонь проявляется в разных видах: как небесный огонь, как огонь, скрытый в дереве, огонь молнии, огонь, дающий тепло и жизнь человеческому телу, и, наконец, высший священный огонь («высокой пользы»), который зажигается в храмах5. Различаются три вида такого огня: 1) огонь Бахрама, при обряде освящения которого используется шестнадцать видов огня; 2) огонь

Адеран (четыре вида огня); 3) огонь Даргах, охранять который может даже не-посвященный6.

Иерархически самым важным был огонь Бахрама, взятый из домашних очагов представителей разных сословий, в том числе священнослужителей, воинов, писцов, торговцев, ремесленников, земледельцев; главный, шестнадцатый огонь, брали от огня, загоревшегося при ударе молнии о дерево. От огня Бахрама зажигались два других, а от тех, в свою очередь, огни в населенных пунктах и домашних алтарях7. По строгому правилу полагалось через определенное время обновлять все огни по особому ритуалу8.

И в Авесте, и в позднейшей зороастрийской традиции, особенно изобилующими зороастрийскими святилищами считались среднеазиатские области9, где отмечались три наиболее священных огня:

- первый - Атар Фарнбаг (Atur Farnbag) - огонь жрецов – «огонь божественной славы». Его считали самым древним и самым святым, существовавшим уже со времен царя Йимы. По Джаксону первоначально он находился в Хорасмии или на восточном берегу Каспийского моря, но Каи Виштаспа перенес его в Кабул;

-

- второй - Атар Гушнасп (Atur Gushnasp, Gushnaps) - огонь воинов. Его возникновение связывают с уничтожением идолопоклонства Каи Хусравом и локализуют близ озера Урмии или на его берегу на горе Аснаванде;

-

- третий – Атар Буржин Митро (Atur Burzhin Mitro) – огонь ремесленников. Его местонахождением является гора Раэвант в Хорасане, неподалеку от озера Со-вар10.

Поскольку Авеста дает топографическую привязку к локальным реперам – гора и озеро, не зафиксированным в связи с пунктами, однозначно определяемыми в исторической традиции, а номенклатура географических названий в Средней Азии неоднократно изменялась (достаточно отметить, что интересу- ющий нас регион в разное время носил названия Фан-Ягноб – Буттам – Буттем – Кух-и-Фон - Кухистан – Кантаг), то обычно это место с оговорками отождествляют с областью Тус11 и районом горы Демавенд в Иране. Однако представляется, что возможна и другая локализация священного огня Митры.

Митра12 , «древнеиранский мифологический персонаж, связанный с идеей договора, а также выступающий как бог солнца»13, по существу, остался исключением, которому удалось удержаться в верхах зороастрийского пантеона в ходе религиозной реформы Заратустры, когда единственным богом стал Ахура-Мазда, а остальные были либо низвергнуты, либо объявлены злыми ду-хами14. Местопребывание Митры - в огне, так как в огне (в данном случае в огне Митры) проявляется одна из зримых ипостасей тройственной благодати15, и договоры заключались перед огнем16. Огонь исходит из самого имени Митры17. Согдийцы, у которых к VII-VI вв. до н. э. оформилась самостоятельная мифо-логия18, и чьи воззрения представляют для нас особый интерес, почитали его как бога творений. Его имя входило у них в формулу клятвы, в ономастику, ему был посвящен месяц согдийского года19. По предположению А. М. Беленицкого, храм Митры стоял в Бухаре у ворот Мухра20.

Следует сразу же отметить одну особенность посвящений этих трех огней – в их иерархии отсутствует огонь, посвященный земледельцам, и это наводит на мысль, что зороастризм зародился в тех слоях общества, которые были достаточно далеки от занятий сельским хозяйством.

Каждый правитель, приходивший к власти, имел свой огонь21. Показательно, что на одной из домусульманских согдийских монет на лицевой стороне имеется надпись «Фарнваг» (так назывался один из священных огней), на оборотной – титул владетелей области Фансар или Фансай в верховьях Зеравшана, название которой сохранилось в названиях реки Фан-Дарьи (Фан-Ягноба) и местности по озеру Искандер-куль22. Эта надпись позволяет сделать, на наш взгляд, обоснованное предположение, что в верховьях Зерафшана существовала зороастрий-ская святыня, обладание которой заслуживало прокламирования на монетах – единственного в то время письменного документа, имевшего широкое хождение. Находилась же эта святыня, по всей видимости, в урочище, имевшем в названии указание на ее принадлежность: Кух-и-Малик – гора правителя.

***

Не вдаваясь в подробности, отмечу, что в целом большинство российских и зарубежных ученых склоняется к мысли о восточно-иранском происхождении зороастризма23, а М. Бойс даже полагает, что «исходя из содержания и языка сложенных Зороастром (Заратустрой – Ю. С .) гимнов, теперь установлено, что в действительности пророк Зороастр жил в азиатских степях, к востоку от Вол-ги»24; в последнее время были даже высказаны предположения о Южном За-уралье.25 При этом нередко отмечается важная роль Средней Азии, особенно ее согдийского региона26, в создании и сохранении зороастрийской традиции27.

Как правило, происхождение зороастризма и место рождения Заратустры28 исследователи связывают с локализацией священной страны Арйана Вэджа («новый Иран», «арийский простор»), при этом родину огнепоклонников, основываясь на античной традиции, иногда помещают в Бактрии29 или Согде30.

Местоположение Арйана Вэджа в Авесте прямо не зафиксировано, а привлекаемые исследователями косвенные свидетельства и факты дают значительные расхождения в ее локализации31. Ее помещают в Арктике32, Азербайджане или Армении33, в Хорезме34, в верховьях рек Пянджа35 или Зерафшана36. Верховья Зерафшана находятся как раз в горном узле между Бактрией и Согдом, и, основываясь на данных Менок-е-храта и Бундахишна, Гейгер, к мнению которого склоняется К. В. Тревер, полагал, что «новый Иран» соответствует горным областям верховьев Зерафшана (при этом сама река отождествлялась с рекой Дайтик, названной в Бундахишне)37, то есть региону, непосредственно примыкающему к реке Фан-Дарье (Фан-Ягнобу) и носящему название Фанских гор38.

Описание обетованной земли зороастризма содержится в первом фаргарде Авесты, в географии ареала этой религии: «Первая обитель благословения и изобилия, которую я, Аура-Мазда (Ахурамазда, Ормазд; верховное божество зороастрийского пантеона – Ю. С. ), в чистоте сотворил, была Эериэне-Вэедью (Арйана Вэджа – Ю. С. )… Ничто в мире не равнялось ее прелести. Тогда пришел чреватый смертью Ахриман (Ангро-Майнью, Ариман; глава сил зла, тьмы и смерти, противник Ахура Мазды – Ю. С .), приготовил в реке, напоившей эту обитель, великую змею зиму, которая происходит от Дэва. И стало здесь десять месяцев зимы и два – лета (прежде было семь зимних и пять летних). Очень жестока она посреди Эериэне-Вэдью, но бич этот обращается во благо человеку: едва зима появилась, все дары земли стали произрастать в изобилии.

Вторая обитель благословения, которую сотворил я, Аура-Мазда, была Согдо, богатая людьми и стадами. Здесь чреватый смертью Ахриман сотворил мух, которые вынесли смерть в стада…»39 Далее перечисляются другие страны -всего Авеста называет шестнадцать.

Авторы комментариев к переводу и другие исследователи интерпретируют названные области следующим образом: Согдо – Согдиана, Муру – Маргиана, Багди – Бактрия, Нисаим – запад нынешней Туркмении, Харойю – Западный Афганистан, Вэкеретем – Арахозия либо Сеистан или район к западу от Кабула, Вэркана – местность у Каспийского моря между Красноводском и Ашхабадом и южнее, Раган – возможно, местность в Мидии, Оруан – не определяется, остальные страны лежат за пределами Средней Азии40.

В свое время К. А. Иностранцев, проводя географическую интерпретацию реки Арйана Вэджа, высказал заслуживающее внимание соображение, что «для выяснения древней географической номенклатуры скорее имеют значение не точные определения, строимые на определенной схеме парсийской традиции, а косвенные указания, бессознательно сохраненные парсийским памятником»41. Основываясь на этом положении К. А. Иностранцева, я, собственно, и попытаюсь привести ряд косвенных фактов, свидетельствующих, на мой взгляд, о возможной локализации Арйана Вэджа и священного огня Митры. В то же время я сознательно уклоняюсь от подробного разбора существующих интерпретаций, поскольку, во-первых, за неимением достоверных фактов, каждая из них имеет свой резон, и, во-вторых, их рассмотрение существенно увеличило бы объем данной статьи.

В связи с замечанием К. А. Иностранцева любопытно отметить некоторые соответствия в авестийских текстах и этнографических материалах. По Авесте напастью Согдианы являются некие страшные «мухи», созданные злокозненным Ангро-Маньо, от укусов которых погибает скот. В долине Зеравшана, входившей в область Согдо, еще в первой половине прошлого века этнографы зафиксировали сохранившийся обычай: когда рождается ребенок, «ему смазывают рот кровью раздавленного клеща “Kana”; последний является бичом мелкого рогатого скота… Когда ребенок подрастет, он становится Kanapuf ’ом (Kana - клещ, puf Kardan – дуть). Если начинается падеж скота от клещей, Kanapuf брызгает на скот водой, набрав ее в рот, и клещи уходят»42.

* * *

В авестийском реестре зороастрийских земель Согдиана идет второй после Арйана Вэджа. Логично предположить, что, с одной стороны, описание земель отражает некую иерархию стран, их реальную или мифологическую роль в ареале зороастризма, с другой – рисует какие-то географические кроки, хотя бы в первом приближении отражающие топографию центра и периферии зороастризма. В этом случае и по своей значимости, и по пространственным координатам Арйана Вэджа должна граничить с Согдом, по которой протекает река Зерафшан.

В древности и средневековье истоком Зерафшана считалась впадающая в Зерафшан река Фан-Дарья (Фан-Ягноб)43, а область, по которой она протекает, в китайских источниках носит название горы Po-si или Po-si-san44, в арабских -ал-Буттам (или Буттем)45. «Эта местность, - писал в начале прошлого века А. А. Семенов, - столь чтимая в легендах первобытных индо-иранцев и во все последующие века столь известная в караванных дорожниках Нагорной Азии, ныне называется на языке местных туземцев просто ”кухистон”, т. е. горная страна, и разделяется на несколько отдельных областей, одна из которых - Зерафшан (горная часть нынешней Самаркандской области)»46.

Река Зерафшан у греков была известна под названием Политимет47, что означало «драгоценный», «высокочтимый», «заслуживающий почета»48, причем, римский автор Квинт Курций Руф дает точное описание некоторых участков течения реки в Фанских горах, в частности, Ягнобского завала: «Он сначала течет в узком русле, потом попадает в пещеру и исчезает под землей. Но журчание воды обнаруживает его подземное течение, и почва, под которой он проходит, всегда очень влажная»49. Китайские хроники называют его Na-mi, и это дало повод В. Томашеку высказать предположение, что прежнее наименование реки было Намик, происходящее от древнеарийского корня «нам» - почитать, поклоняться50.

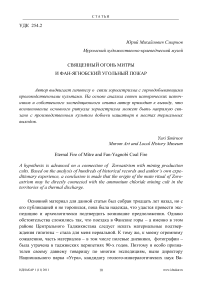

Западный рубеж Буттама начинался чуть восточнее г. Бунджиката (совр. Пенджикент), считавшегося «головой» Согда. По словам арабских географов, «в Буттаме было много укрепленных замков и людных селений»51. Земли по левому берегу до сая Рават носят название Даш-и-сиявардан52, и это название отразилось в сохранившейся до наших дней небольшой крепости Сарваде (в конце XIX в. ее название на русских географических картах писалось как Сарвадан). (Ил. 1) Есть свидетельства, что замок существовал уже в VIII-X веках53. Крепость в прошлом составляла узел многих горных дорог54, которыми связывались между собой окрестные земли и соединялись с Пенджикентом и Самаркандом55. Это самый короткий, почти прямой, путь из северной части Средней Азии в юж-ную56. На этом пути, километрах в девяти от крепости Сарваде выше по течению Фан-Дарьи и в 173 км от Самарканда, расположено небольшое селение Рават, в конце XIX в. насчитывавшее пятьдесят дворов57. В контексте настоящей работы оно представляет особый интерес.

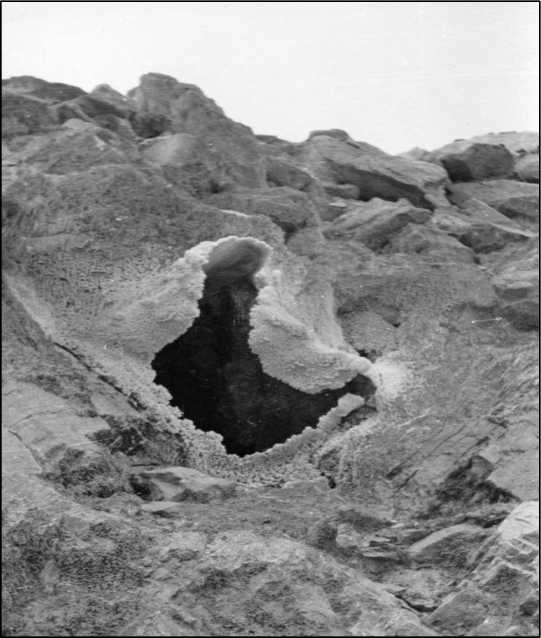

Ил. 1. Развалины крепости Сарваде. Фото В. П. Новиков. 1979

***

В трудах античных авторов содержатся весьма ценные сведения о религии персов. Цицерон, используя неизвестные нам старые источники, сообщает, что Ксеркс в Греции по совету персидских жрецов намеревался разрушать греческие храмы, так как «греки замыкают богов в стены, между тем как богам все должно быть открыто и свободно, и весь наш мир служит храмом и жилищем богов»58. Еще раньше Геродот и Страбон отмечали, что не в обычаях персов воздвигать храмы, алтари и кумиров. Жертвы солнцу, луне, огню, воде и ветрам они приносят на вершинах гор59. Само же жертвоприношение по Геродоту совершается так: «Для совершения жертвы… не воздвигают алтарей и не возжигают огня… Кто желает принести жертву какому-нибудь божеству, тот, украсив себя тиарой, наичаще миртовой веткой, отводит животное на чистое место… затем он раз-резывает на части жертвенное животное, варит мясо… Спустя немного жертвователь уносит с собою мясо и употребляет его по своему усмотрению»60. Все это сопровождается теогоническими песнопениями жреца.

При отсутствии специальных ритуальных сооружений обращает на себя внимание даваемая Геродотом характеристика места, где происходит жертвоприношение: Геродот называет его «чистым». В разных переводах употребленное историком прилагательное «кафарос» переводится по-разному: «чи-стое»61, «открытое»62, «неоскверненное»63. Как любезно сообщил нам М. Л. Гаспаров, переводчик со многих древних языков, прилагательное «кафарос» – нейтральное, но семантически ближе к значению «чистый», «очистившийся» в сакральном значении, чем «открытый» в пространственном смысле. В средние века оно послужило основой наименования ереси кафаров (катаров – альбигойцев, от «катарсис» – очищение). Следовательно, место, где зороастрий-ские маги производили жертвоприношения, – это особое, сакрально чистое место. У Страбона, кстати, это оговорено – «очищенное по обряду место»64. (В этой связи следует отметить, что этимологию названия одного из селений, стоящего у впадения Фан-Дарьи в Зерафшан, - Урмитан – О. И. Смирнова возводит к древнеиранскому воуру мисан/митан – «просторная обитель», - и отмечает далее, что в Авесте «просторное место» относится только к месту пребывания Митры, исходя из чего делает предположение, что в районе Урмитана мог находиться храм, посвященный этому одному из главных божеств древнеиранского пантеона)65.

По Страбону «жертвоприношения огню совершают так: прибавляют сухие, очищенные от коры поленья дров и сверху кладут жир; затем поливают оливковым маслом и поджигают снизу, причем, не дуют на огонь, но раздувают опахалом»66. Более того, сообщая вначале, что «персы не воздвигают статуй или жертвенников», Страбон позже добавляет, что «у персов есть также пирефии – обширные огороженные священные участки. Посредине участков находится жертвенник с большим количеством пепла, на жертвеннике маги поддерживают неугасимый огонь… и в торжественной процессии носят деревянную ста- тую…»

В описании жертвоприношения Геродотом есть одно противоречие: «Персы… не возжигают огня… разрезает жертву на части и варит мясо»68. На первую часть этого противоречия обратил внимание Г. А. Стратановский, объяснив его в примечаниях таким образом: «В культе Ахурамазды священный огонь считался вечным, и поэтому персы ”не возжигают огня” (ср.: В. В. Струве. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. - Л., 1968. - С. 120)»69. Такой комментарий, по сути, не объясняет ничего, и, во всяком случае, совершенно не дает представления о том, как в древности, в горах, можно было сварить мясо, не разжигая огня.

Однако, если суммировать информацию обоих античных авторов, станет ясно, что речь идет о двух типах культовых площадок, или, по их терминологии, «чистых мест». Первые из них – это, так сказать, «чистые» места по определению, в силу своих особых качеств, о которых будет сказано ниже. Вторые – ставшие «чистыми» в результате ритуальной практики, «очищенные по обряду».

Представляется, что к числу первых с полным основанием можно отнести места термальных выходов. Такие места неоднократно и в разной связи упоминаются в источниках и сообщениях разного времени, связанных с зороастризмом и описанием регионов, где он был распространен. С одной стороны, это горячие водные источники70. Описывая один из них, И. Минаев отмечает, что там собираются во время празднеств. «Глубина источника от 6 до 7 футов; вода в нем постоянно клокочет, как в самоваре… Назначенную для празднеств баранину прямо опускают в ключ, и через час она уваривается»71. С другой стороны - это различного рода «огни», связанные с природными явлениями, которые обычно относят к объектам зороастрийского культа72.

Обоснование гипотезы

В интересующей нас местности тоже есть подобные «огни». Это подземные угольные пожары. Их три. Два из них – на левом берегу Ягноба напротив кишлака Рават и на левом берегу реки Джижикрут - достаточно молоды, возникли в разные годы ХХ века73, и в контексте данной работы интерес представляет только описание одного из них: «Из глубокого провала на месте выгоревшего пласта, как из паровозной топки, идет нестерпимый жар и поднимается удушливая гарь. Угольная пыль и сухие ветки растений, попадающие в струю газа, моментально воспламеняются»74.

Третий пожар горит по правому борту р. Фан-Дарьи75 у кишлака Рават на высоте более 2000 м. Необычность этого пожара в том, что известен он с глубокой древности и, мигрируя на относительно небольшой площади, горит более двух тысяч лет, в то время как обычный срок горения подземных угольных пожаров – три–шесть десятилетий, иногда сто-двести лет. Такой зрелый возраст пожара связан с особенностями залегания и склонностью к самовозгоранию угольных пластов Фан-Ягнобского (Раватского) месторождения76. Разведанные запасы каменного угля на нем составляют около 2 миллиардов тонн77, что, в числе прочих условий, позволяет объяснить столь длительный срок горения.

Об этом пожаре писал еще Плиний Старший: «Flagrat in Bactris Cophanti noctubus vortex» - «Ночами пылает вихрь в Бактрийском кофанте»78. Отмечен он и в арабских, и в китайских средневековых источниках, достаточно подробно рассмотренных М. Массоном79. Из мусульманских авторов подробнее других говорят о нем Истахри и Ибн Хаукаль (Х в.). «По их словам, на одной из гор области Буттем находится пещера, в которой сквозь трещины вырываются газы, днем своим видом напоминающие пар, а ночью похожие на огненное пламя»80. Масуди утверждает, что видел огни, горевшие в горах Согд, на расстоянии ста фарсангов81 (фарсанг, парасанг – тридцать стадий – 6788 ½ метра - Ю. С.)82, то есть около семисот километров. (Для сравнения – вспышка от взрыва при испытании самой мощной водородной бомбы на высоте около четырех километров была видна на расстоянии одной тысячи километров. Поэтому представляется, что Масуди описывал какое-то другое природное явление; известный исследователь Памира второй половины XIX в. А. П. Федченко считает, что это было полярное сияние. Однако, что бы там ни было, весьма важно, что арабский историк связывает его с подземным пожаром). Есть описания горящих копей и у Макдиси (Х в.)83. Не забыл упомянуть о необычной горе близ Самарканда, над которой поднимается горячий дым, превращающийся в кристаллы нашатыря, Ахмад Туси (XII в.), автор космографии «Диковинки сотворенного и редкости существующего»84. Однако, по мнению В. П. Новикова, «римский историк, а также арабские географы средневековья говорили о тех пожарах в долине Яг-ноба, которые к сегодняшнему дню уже прекратили свое существование. Следы их в виде огромных полей выгоревших угленосных пород сохранились, например, на северо-западных флангах Фан-Ягнобского месторождения. Таким образом, сегодня мы имеем дело лишь с отголосками тех «огненных вихрей», которые охватывали некогда более значительное пространство. Однако процессы самовозгорания углей на месторождении отмечаются и в последние годы»85.

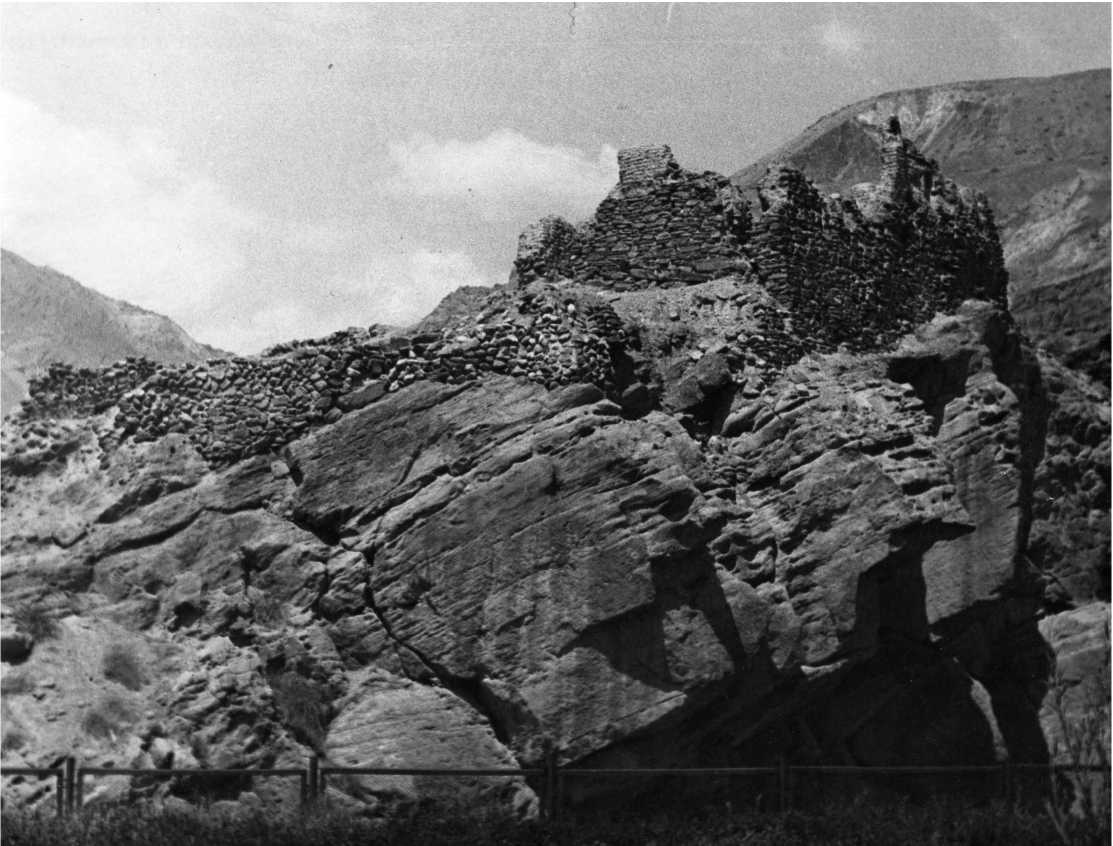

По свидетельству очевидцев, и в домусульманский период, и в более поздние времена местные жители использовали раскаленные камни у пожара для приготовления пищи – жарили мясо и лепешки86. Бируни сообщает, что «жители этого села… устроив над [канавой] очаг, варят [пищу]»87. В семидесятых годах прошлого века мне самому доводилось готовить на такой «печке». Местными жителями над одной из расщелин, по которой выходил газ без сернистых или иных пахучих примесей, из каменных природных плит было сооружено нечто вроде духового шкафа, в котором за полчаса сварился котелок очень вкусной каши. Температура газа в этом источнике была непостоянна – в течении минуты она колебалась от 180 до 240° С88. (Ил. 3).

Ил. 3. «Печка». Фото В. П. Новиков. 1979

Поскольку расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта – кишлака Рават - около трех километров с превышением более километра, и путь занимает около четырех часов, представляется, что приготовление пищи на пожаре должно было носить или вынужденный (как у пастухов), или ритуальный характер.

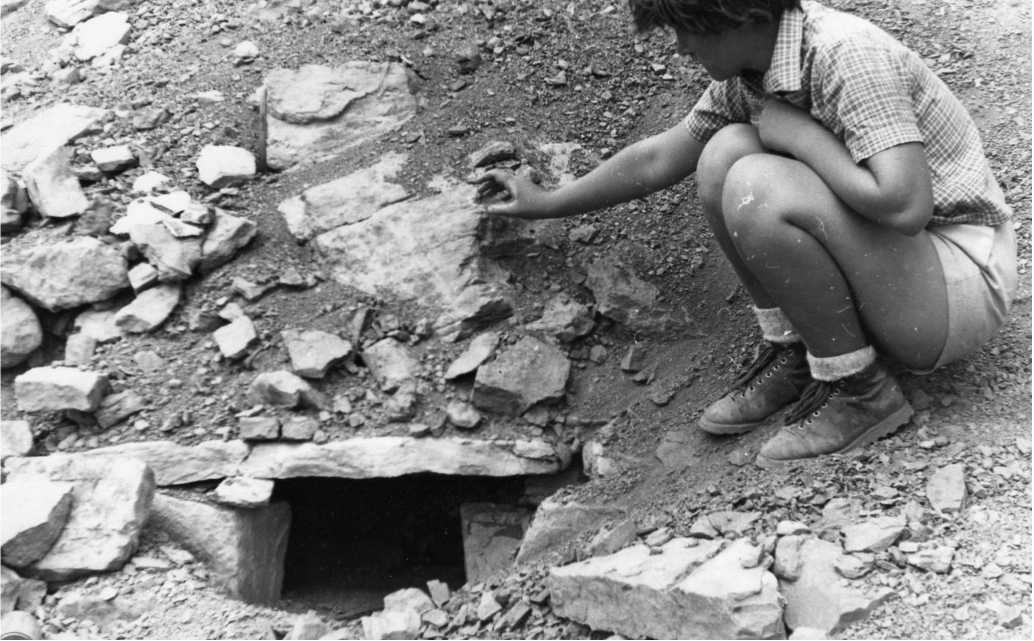

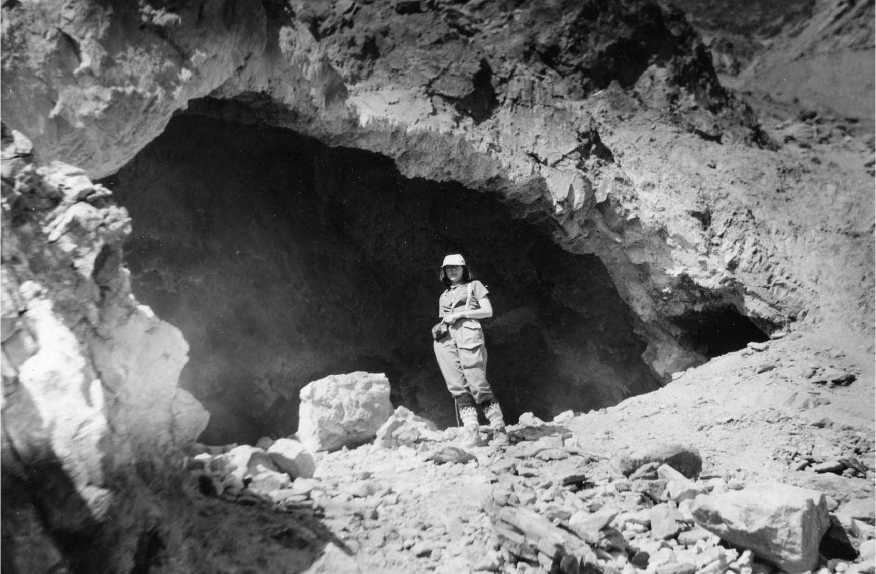

Практически все письменные источники – и ранние, и поздние – более или менее подробно рассказывающие о пожаре, сходятся в его описании и соответствуют тому состоянию, в котором мы наблюдали его в конце семидесятых годов прошлого века. Горящие угольные копи, как уже говорилось, расположены на крутом южном склоне по правому борту Фан-Дарьи чуть ниже водораздела и с превышением над дорогой около 1100 м. Здесь находятся несколько пещер разной величины – от небольших, в которые трудно протиснуться, до весьма объемной, куда вполне может войти дом. В урочище, занимающем площадь около 4 га, насчитывается более 200 выходов углекисло-азотных газов. По расщелинам в скалах они с шумом поднимаются на поверхность, и их температура колеблется в разных источниках от 40 до 590º С89. В некоторых пещерах температурный режим превышает 100°, дышать в них крайне тяжело не только из-за высокой температуры, но и по причине обилия удушливых газов. «Дымное облако шапкой нависает над раскаленной землей. Удушливые серно-нашатырные газы с шипением вырываются из трещин в скалах или выбиваются мощными струями прямо из рыхлой осыпи… Фантастический пейзаж усиливается обилием ярко-желтых, зелено-голубых и белоснежных выцветов – кристаллизованной серы, нашатыря и других веществ, застывших своеобразными лишайниками и вулканчиками на почве. Поверхность пышет жаром, и даже в обуви с толстой подошвой здесь невозможно стоять на месте»90. (Ил. 4).

Ил. 4. Пещера с выходом газов. Фото В. П. Новиков. 1979

Однако на поверхности пламени не видно. Днем над пещерами поднимаются дымовидные столбы, а ночью, особенно в холодную погоду, наблюдается голубоватое свечение – видимо, не только из-за высокой температуры газов, но и из-за попадающих в них частичек серной пыли, в изобилии имеющейся на поверхности, которые моментально сгорают, создавая призрачное свечение. Интенсивность свечения зависит и от процессов, происходящих в недрах пожара, а потому в различные периоды может быть разной. Во всяком случае, если китайские авторы VI-VIII вв. сообщают о пламени, вырывающемся из пещеры91, наблюдавший пожар в первой половине XIX в. Богословский 2-ой пишет, что «ночью даже видно пламя»92, то уже во второй половине XIX в. Генри Юль отмечает, что «огни появляются на горе Кантаг по рассказам туземцев, по ночам, и не всегда, а только когда особенно сильно выделяются газы, но это не значит, что высоко над землей поднимаются горящие газы, а подымающиеся во множестве облака серных и других паров отражают свет… другими словами это зарево. Но видеть его можно только вблизи»93.

Ил.5

Ил. 6. «Вулканчики» серы. В. П. Новиков. 1979

Кое-где на территории пожара имеются выходы битумов; прожженная и зашлакованная почва пропитана соединениями серы настолько, что, если опустить в рыхлую породу руку, через несколько секунд ощущается жжение – взаимодействуя с влагой кожи соединения образуют серную кислоту. Воздух вокруг насыщен удушливыми сернистыми газами. Выходя на поверхность, газы резко охлаждаются, в результате чего отлагаются продукты сухой возгонки: на полу пещер образуются «вулканчики» из кристалликов серы, а на стенках и потолке вырастают дендровидные кристаллы нашатыря 94 , обычно образующиеся в жерлах вулканов. (До XIX в. это давало повод говорить о существовании вулканизма в Средней Азии95, ср. примечание Г. Юля: «Посещение Кантага живо напомнило мне Везувий»96). Н. Корженевский особо отмечает, что «подойти к трещинам близко нельзя, так как почва около них сильно нагрета, и еще на некотором расстоянии от них чувствуется теплота через обувь»97. (Ил. 5, 6).

Продукты сухой возгонки - сера, квасцы (ачик) – долгое время служили объектом разработки98. Объем добычи был довольно значительным: например, в первой четверти ХХ в. девяносто человек, занимавшихся этим промыслом, добывали до трехсот пятидесяти пудов в год (более пяти с половиной тонн)99. Богословский 2-ой пишет также о добыче селитры100. Добывали здесь также ку-поросы101. Особо следует выделить Нашатырь (зарк, нушадир), в связи с добычей которого горящие копи приобрели особую известность. По данным на лето 1979 года на копях было сосредоточено примерно 15 тонн нашатыря, 11 тонн квасцов и 5,5 тонны серы102.

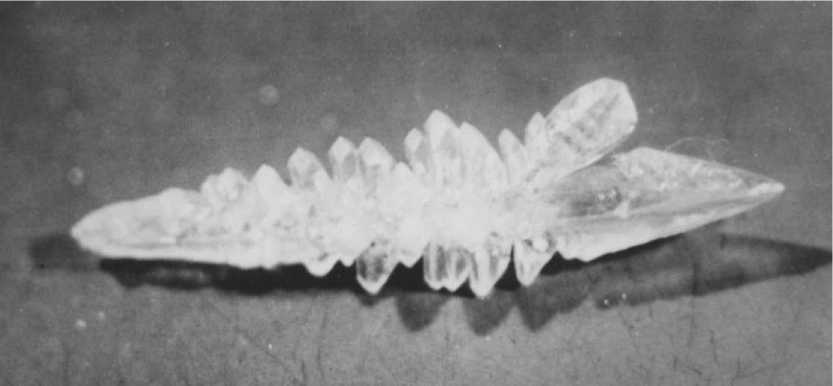

Ил. 7. Кристалл нашатыря. Фото В. П. Новиков. 1979 (увеличено)

Самое раннее упоминание о нашатыре как «продукте владения Кан» (Каном в китайских источниках называется Согд) имеется в истории Северных дворов

(конец IV – начало VI вв.)103. (Ил. 7). В арабской литературе первое упоминание Кантага относится к началу IX в., когда «рудник Буттама» фигурирует в качестве особо облагаемого объекта в росписи доходов государства Тахиридов104. О добыче нашатыря в Фанских горах говорят, давая четкую топографическую привязку, Истахри105 и Бируни106. Некоторые данные содержатся в трудах других мусульманских авторов. «Идриси (XII в.) считал, что нашатырь из знаменитой буттамской пещеры был ”лучшего качества”. Фахр-эд-дин Мубарек-шах Мер-верруди (XIII в.) упоминал, что в горной гряде под Согдом, которая тянется до Самарканда, имеются месторождения ”чистого нашатыря”. О добыче его в горах Усрушаны упоминает и автор ”Джеханнама” (нач. XIII в.). Абу Закария Казвини (XIII в.) в своей “космографии” также не обошел молчанием естественной пещеры в горах Буттама, кратко указав на добычу в ней нашатыря и серы. Абу-л Феда (XIV в.) привел выдержку из труда Ибн Хаукаля, а у Хамдаллаха Казвини (XIV в.) в сводке месторождений нашатыря Кантаг назван ”рудником Маве-раннахра”»107. Добыча нашатыря сохранялась и в более позднее время, о чем свидетельствуют данные путешественников, этнографов, геологов, географов XIX–XX вв.108 В начале ХХ в. его вырабатывалось от семидесяти пяти до ста двадцати пудов (тысяча двести - тысяча девятьсот килограммов)109, и стоил он довольно дорого – шесть-восемь рублей за пуд110.

От крепости Сарваде, находящейся километрах в девяти севернее по течению Фан-дарьи, к месту пожара ведет до сих пор хорошо прослеживаемая тропа; местами ее ширина достигает полутора метров, кое-где сохранились овринги. На ней мы подняли несколько старых подков.

На месте старого кишлака Рават в 1931 году стоял заводик и горнопромышленная артель Самаркандского кустпромсоюза111. По рассказам местных жителей, последняя артель по добыче нашатыря работала здесь в годы Великой Отечественной войны. Судя по описаниям, технология добычи не менялась, по крайней мере, на протяжении нескольких сот лет, поэтому приведенные выше цифры свидетельствуют о среднем объеме добычи, который, естественно, мог колебаться в зависимости от рыночного спроса, интенсивности горения пластов каменного угля и микроклиматических условий.

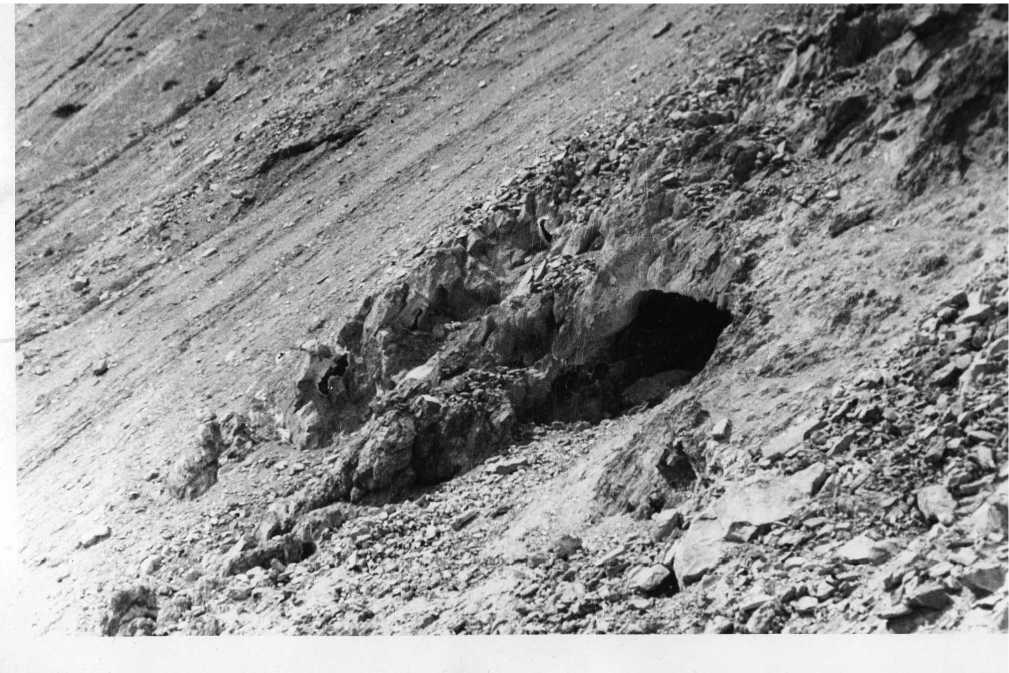

«Копями», а их около пятнадцати, как правило, служили естественные полости и пещеры, возникшие за счет сильного обжига и постепенного обрушения скальных пород. В отдельных случаях для удобства работы горняки расширяли такие углубления. Все «копи» располагаются в пределах двух невысоких скальных гряд, сложенных крупнозернистыми песчаниками и гравелитами. Выше «копей» возведены специальные каменные стенки для защиты людей от камнепадов и обвалов. Самая крупная выработка расположена ниже остальных и имеет форму грота высотой около 5 метров и глубиной более 7 метров. «Потолок залеплен толстым слоем мучнистых выделений нашатыря, а на полу – скопление пушистых «ежиков», собранных из ярко-желтых иголочек самородной серы. Температура воздуха в копи 60-70º С, в то же время газ, просачивающийся из трещин в ее стенах, нагрет до 300-400º. Метрах в тридцати выше по склону находится еще одна выработка, треугольное сечение входа в которую выдает ее искусственное происхождение. Здесь уже настолько жарко, что свободно дышать и работать можно лишь находясь у самого пола. Своды выработки при подсвечивании искрятся от обилия прозрачных кристаллов нашатыря. Стоит только дотронуться, и десятки горячих осколков падают вниз, устилая пол скрипящим песком. Сами кристаллики очень хрупкие, почти невесомые, и по форме напоминают веточки окаменевших растений. Кое-где стенки и пол пещеры забрызганы каплями раскаленной серы: она тягуче стекает сверху и, охлаждаясь, меняет окраску с медово-красной на ярко-желтую»112. (Ил. 8).

Производилась же выработка нашатыря следующим образом. Отверстия пещер закладывались камнями на несколько месяцев (старики из кишлака Рават указали нам, что обычно это делалось на зиму), затем открывались, хрупкие кристаллы нашатыря сбивали с потолка и стен, натеки соскребали, а потом всю добычу выгребали наружу113. Иногда над выходами газов ставили двускатные

«сарайчики», на внутренней стороне которых отлагались продукты возгонки

Средневековые авторы сообщают о тех мерах предосторожности, которые приходилось предпринимать добытчикам. Туси пишет, что «всякий, кто зайдет в шахту по добыче нашатыря, сгорит, если не набросит на себя мокрую кошму»115.

О мокрой кошме пишет и Бируни: «Тот, кто извлекает [нашатырь] входит [в помещение], надевши на себя влажную кошму, и, передвигаясь в огне, разыскивает [нашатырь] и выламывает его...»116 «Когда хотят извлечь нашатырь из того места, из кошмы делают одежду, эту кошмовую одежду смачивают водой и ею покрывают все члены. Взяв какой-нибудь сосуд, входят в то место и как только можно без промедления [соскребают] из углов и стен того помещения в сосуд и выходят»117. (Когда мы отбирали образцы нашатыря в пещерах, то, ничего не зная о предострежениях Туси и Бируни, поступали, тем не менее, соответственно его описанию: обували сапоги, надевали ватные штаны, ватник, зимнюю шапку, перчатки, закутывали лицо шарфом, т. к. противогаз очень быстро нагревался и не спасал от высокой температуры, и веником - он оказался самым удобным инструментом - сбивали хрупкие кристаллы нашатыря с потолка и стенок пещер на расстеленное одеяло. По очереди работали в пещере несколько минут, а потом вытаскивали подстилку с добычей).

Ил. 8. Грот на Фан-Ягнобском угольном пожаре. Фото В. П. Новиков. 1979

Добытый нашатырь везли на базары в Пенджикент, Самарканд118, Бухару119, откуда он в средние века под названием «татарской соли» доходил вплоть до Западной Европы120, т. е. значение месторождения было не только местным.

Повествуя о Фанском месторождении нашатыря, Бируни отмечает, что жители села – видимо, Равата – «говорят, что это “чистый огонь” и по нему назван нуш āзар (нашатырь – Ю. С .), что значит “приятный огонь”. Другой [вид этого огня] – “дурной”, его не любят, он вреден, его избегают и от него не получается нашатырь» 121 . И еще: «Он [нашатырь] очень чистый и из-за этого называют его нушазар или ан-нар ал-ханийят, т. е. здоровый огонь»122. По неоднократно высказывавшемуся О. И. Смирновой мнению, приведенная Бируни этимология полностью подтверждается материалами иранских языков и соответствует этимологии, даваемой ему в толковых персидских словарях123, так что в словах жителей Равата явно прослеживается зороастрийская традиция отношения к огню. Кстати, следует отметить, что жители Фан-Ягноба своих предков называют «оташ-параст», т. е. огнепоклонники124, а сами ягнобцы в «антропологическом отношении не являются какой-то обособленной группой, отличной от соседних групп горных таджиков. Сохранившаяся языковая особенность яг-нобцев, связанная с развитием их в довольно изолированных от других групп условиях, говорит о том, что антропологический тип ягнобцев является довольно древним в этих местах, так же, как и тип сходных с ними горных таджиков. Отсюда напрашивается вывод об автохтонности этого антропологического типа»125.

Другие способы добычи нашатыря не имели большого значения. По Бируни «химики приготовляют нашатырь из человеческих волос»126, а один из жителей Индии рассказывал ему, «что в навоз, который собирается у ворот их деревень в виде холмов, иногда попадает огонь и он горит долгое время, пока, совсем ис- чезнув, не потухнет. Когда [зола] охлаждается, в ней разыскивают и находят нашатырь в виде длинных кристаллов»127. Добывали нашатырь и из верблюжьей мочи128.

Кроме Фанского, в разное время в Средней Азии существовали и другие месторождения нашатыря, имевшие промышленное значение129. Более того, все они, в том числе и Фанское, являлись объектами культа. Обратив на это внимание, исследователи пришли к разным выводам. М. Е. Массон решил, что «святость места не мешала добыче»130. О. И. Смирнова хронологически разделила сакральность места и его промышленное использование: «Наблюдаемые здесь природные явления, - писала она, - в VII в. являлись предметом культа местного населения, тогда как в Х в. места выделения нашатыря имеют уже практическое значение» 131 . Однако представляется, что, во-первых, именно добыча нашатыря и определяла «святость» места (ср. у Бируни: именно «чистый огонь» рождает нашатырь; огонь, на приносящий нашатыря, называют «дурным» и закрывают его выход132), а, во-вторых, в Х в., когда ислам в этих местах просуществовал уже две сотни лет, зороастрийский культ, естественно, проявлялся рудиментарно. Разрушить это святилище так, как они поступали в других местах с рукотворными храмами, арабы не могли. Закрыть месторождение правителю было экономически невыгодно, поскольку подобные месторождения или облагались налогом, или верховные лица получали с него долю продук-ции133. Поэтому, как это часто происходило в Средней Азии, да и не только там, с приходом арабов домусульманские культы или изживались, или, если они не были официальными, амальгамировались исламом, принимая некую мусульманскую оболочку, но оставаясь по сути прежними 134 . Под мусульманским прессингом в чистом виде зороастрийские обряды выполняться не могли, потому и не пишут о них арабские историки Х в., отмечая только добычу нашатыря, который, скорее всего, добывался здесь и много раньше; возраст Фан-Ягнобского подземного пожара вполне это допускает.

Повествуя о Фан-Ягнобском и аналогичных ему местах добычи нашатыря, китайские источники домусульманского времени отмечают, что перед пещерами этих месторождений с определенной периодичностью – например, два раза в год - совершались некие обряды135. При этом пещера, обычно наглухо закрытая, открывалась, из нее вырывался дым, и первый, кого он касался, погибал136. Это дает основание М. Е. Массону предположить, что здесь совершался ритуал человеческого жертвоприношения 137 . Н. Г. Маллицкий, ссылаясь на рассказы местных жителей, говорит о другой пещере, расположенной неподалеку, в которой был когда-то языческий храм (буш-хана) и на стенах которой якобы имеются какие-то изображения. В старину там, будто бы, молились идолопо-клонники138. Нам довелось видеть эту пещеру, к сожалению, недоступную без альпинистского снаряжения, т. к. осыпь, по которой к ней когда-то можно было подняться, с течением времени осела и спрессовалась. С пожаром эта пещера не связана, но важен сам факт сохранения в устной местной традиции рассказов о древних культах, связанных с пещерами.

Предположение М. Е. Массона о человеческих жертвоприношениях представляется несколько преждевременным. Периодичность совершения обрядов у пещер, да еще со значительным – полугодичным – интервалом, их периодическое открывание и закрывание, на наш взгляд однозначно указывает, что эти ритуальные действия были связаны с добычей нашатыря. В закупоренной на несколько месяцев пещере удушливые газы достигали высокой концентрации и при открывании могли, конечно, привести к летальному исходу занятых там рабочих, но, скорее всего, в сочетании с высокой температурой вызывали глубокий обморок, тем более, что нет прямых указаний на смертельный исход; Иакинф Бичурин при переводе этого текста употребляет слово «замертво», т. е. не «мертвый», а «как мертвый». Ибн Хаукаль, в свою очередь, отмечает: «Если нет постройки, мешающей ему (газу) улетучиваться, то к нему можно приблизиться без вреда, но если он находится под давлением в постройке, то сжигает 139 входящего своим непомерно высоким жаром» …

* * *

В свете клубов огня, вырывающихся из пещеры, несколько по-иному начи- нают выглядеть зороастрийские жрецы, поющие перед огнем и держащие «в руках пучок ветвей, имея на голове войлочные тиары, от которых по обеим сторонам опускаются покрывала, прикрывающие даже губы»140. Связь между войлочными одеждами, надеваемыми людьми, входящими в пещеру для добычи нашатыря, с войлочными тиарами и покрывалами магов усматривает и О. И. Смирнова141.

Современное зороастрийское богослужение в храме огня выглядит так: «Все религиозные церемонии зороастрийцев начинаются с литании и богослужения (афринган), в которых воздается хвала богу… Руководят всеми ритуальными церемониями и обрядами священнослужители. Те служители культа, которые находятся перед алтарем со священным огнем, закрывают все лицо, кроме глаз, вуалью, чтобы их дыхание не осквернило священный огонь. На руки они надевают перчатки… Священнослужитель держит в руках несколько веточек тамариска, связанных в пучок (теперь в некоторых местах их заменяют тонкие железные прутики), а также цветок – им может быть роза142.

Перед началом молитвы священнослужитель совершает омовение и принимает определенную позу. Когда мобед или дастур произносит хвалу богу, они поднимают голову и правую руку с пучком веток и цветком… Помещение, в котором находятся молящиеся, расположено несколько в стороне от алтарной ниши с огнем, которая скрыта от верующих перегородкой. Каменный пол молитвенного зала обычно покрыт овчиной…143 во время молитвы они (верующие) иногда встают и поднимают голову и руки вверх, но никогда не падают ниц и не прикасаются лбом к полу… Пространство, в котором находились служители культа, было отделено от верующих желобом с водой. В алтарной части стояли низкие каменные стулья…»144 Священный огонь хранится в квадратной комнате с окнами с трех сторон (запад, север и восток), через которые непосвященные могли бы наблюдать обряды и совершать поклонение огню. Вход в помещение – с западной стороны. Посредине помещения находится каменный алтарь, на котором в металлическом сосуде поддерживается огонь145. И. Стеблин-Каменский сообщил мне также, что в зороастрийские храмы нельзя входить босиком.

Не вдаваясь в тонкости символического и религиозного истолкования огненной литургии, должен отметить, что типологически она полностью соответствует процессу добычи нашатыря в пещере. Сохранились все его элементы.

Помещение с каменным полом, устланным овчинами, каменными стульями и каменным алтарем – напоминание о пещере, своего рода ее модель; мобед, с закрытым лицом и в перчатках, машущий над головой веничком из веток – старатель, сбивающий кристаллы нашатыря; вода для охлаждения одежд и тела; цветок как индикатор времени нахождения в пещере с раскаленными и ядовитыми газами, поэтому изначально это, видимо, была не роза, а один из горных весенних первоцветов; а, главное, стоящие верующие в обуви (следует отметить, что в некоторых местах, как об этом сообщает в конце Х в. сотрудник китайского посольства, для добычи нашатыря делали специальную деревянную обувь, т. к. кожаная быстро прогорала146), не падающие ниц и не прикасающиеся к полу лбом, несмотря на плотную подстилку, т. к. в раскаленной пещере это просто опасно. Производственное объяснение находит в этом ключе и предписанное религией Зороастра омовение перед молитвами, и необходимость ежедневно купаться и менять белье147, т. к. гигиенические представления того времени не знали такой нормы.

Показательна легенда, которую передал античный автор I – начала II вв. до н. э. Дион Хрисостом о том, что Заратустра в поисках истины удалился на уединенную гору, куда обрушилось с небес великое пламя, но тот вышел из огня невредимым и наделенным искомой мудростью148.

Процесс добычи нашатыря объясняет и одну из особенностей Арйана Вэджа: «И стало здесь десять месяцев зимы и два – лета (прежде было семь зимних и пять летних). Очень жестока она посреди Эериэне-Вэдью, но бич этот обращается во благо человеку: едва зима появилась, все дары земли стали произрастать в изобилии». Авеста сама подчеркивает противоречие: зима стала длинной – даров земли стало больше. Уже при зиме в семь-семь с половиной месяцев земледелие безусловно невозможно 149 . Этнографы отмечают, что «фрукты и овощи совершенно не вызревают в Ягнобе»150. Видимо, речь идет о каких-то совсем иных «дарах земли». Интересно отметить, что, переводя китайские хроники, Иакинф Бичурин «произведениями земли» называет, прежде всего, некоторые полезные ископаемые: медь, селитру, серу, нашатырь. Если учесть, что фанский нашатырь добывали по весне, закладывая на зиму пещеры, то, соответственно, с увеличением зимы нашатыря в пещерах накапливалось больше, т. е. «дары земли стали произрастать в изобилии». Китайские авторы, говоря о добыче нашатыря на своих месторождениях, прямо отмечают, что лучшим временем для работы считается зима, поскольку «большие массы снега приглушат огонь»151.

Таким образом, возникновение основного ритуала зороастризма может быть напрямую связано с производственным культом добычи нашатыря в местах термальных выходов.

***

Область практического применения нашатыря была невелика, но очень важна. Родившийся, по словам Бируни, как и алмаз в результате застывания в твердое тело из дыма, называемый сакāни - стрельчатый - из-за сходства его кристаллов с наконечниками стрел, в средневековье он под символическими именами орла, дикого льва, ястреба использовался алхимиками 152. В среднеазиатской медицине нашатырь использовался для приготовления ряда медицинских препаратов; жители Ягноба и поныне в качестве лекарства употребляют «зок» или «доги» - вываренные в коровьем молоке квасцы и нашатырь153.

Вместе с тем, и в ранние, и в более поздние времена, он находил применение согласно словам одной народной песенки:

На базаре есть нашатырь, Его употребляют ювелиры…154

Согласно опять же Бируни, ювелиры пользовались им для нанесения белых надписей на сердолик155, для травления рельефов на морских раковинах156 и, самое главное, он входил в состав припоя (тинкар) для пайки золота: «Поровну [берут] соли поташа, натруна, чистого баурака, соли зар'āни, соли мочи и нашатыря и все это в растертом виде кипятят в молоке коровы или буйволицы и сушат. Этой действие повторяют три раза, после чего [продукт] вывешивают на солнце на сорок дней, чтобы из него высочилось масло… это – припой золо-та»157. Нашатырь также улучшал цвет золота158. А обработка золота и серебра принадлежала к древнейшим отраслям ремесла, причем, серебро стало известно народом Средней Азии значительно позже, чем золото 159. Широко известны золотые вещи из Амударьинского клада, сасанидская посуда, которая при исследовании в значительной своей части оказалась среднеазиатской160.

Бассейн Зеравшана – золотоносный, о чем в первую очередь свидетель- ствуют китайские источники, причем, в ряду перечислений золото и нашатырь нередко упоминаются рядом161. Судя по следам промывок, определяемых современной геологией, золото добывалось здесь со времен бронзового века162. (Следует отметить, что прииски существуют там до сих пор). «Аллювиальное золото, разносимое Зерафшаном, давно обратило на себя внимание туземцев. По древнему преданию, записанному в средние века, даже шахристан старого Са- марканда… был расположен на сложенной из земляной массы возвышенности, содержащей в себе крупинки золота… Устное народное творчество для объяс- нения золотоносности реки создало историческую легенду, как Александр Ма- кедонский в заботах о регулировании режима реки для осушения заболоченных низовьев в районе современной Бухары и для подачи воды в безводное время года велел устроить в Верховьях Зерафшана поперек долины плотину из золота, чтобы создать там вечное огромное озеро-водохранилище. Но с течением вре- мени воды прососали плотину и в бурном потоке уносят вниз мелкие пластин- ки»

По преданию, на золотых скрижалях был начертан текст Авесты.

В обиходе местной знати и в храмах были самые разнообразные предметы из золота. В их числе письменные источники упоминают золотые троны во дворцах правителей: трон владетеля Кушанаи был сделан в виде барана, а трон владетеля Бухары – в виде верблюда164. Добывавшееся золото шло в Самарканде и на изготовление золотой краски, употребляемой для покрытия деревянных и ка- менных предметов, изразцовых орнаментов165.

В традиционной медицине золото наделялось сакральными и целебными свойствами:

Золотую вещь повесят на ребенка шею если, То не будет он пугаться, эпилепсией болеть. Золота раствор кто выпьет каждый день один кирот, Тот излечит слабость сердца, недуг от савды уйдет166.

Первый тип «чистых мест» и добыча нашатыря в них, таким образом, оказываются напрямую связанными с обработкой и, вероятно, добычей золота, и здесь нелишне будет вспомнить одну из предлагающихся этимологий имени Зарату-штры – «владелец золотых верблюдов».

О связи зороастризма с горнодобывающими производственными культами свидетельствуют и эсхатологические представления этой религии, которые вряд ли могли возникнуть у простого земледельца или скотовода, и в своем генезисе отправляют, скорее, к старателям и ремесленникам, связанным с обработкой металла. В конце света по Бахман-Яшту (2, 48) «земля… разверзнется и обнажатся самоцветы, золото, серебро, медь, олово и свинец»167. Горы треснут, из них потекут реки расплавленного металла, и все воскресшие войдут в них и пробудут там три дня, и для праведников это будет как купание в прохладной воде в жаркий день, а грешники будут испытывать страшные муки. И, наконец, в зороастризме, пожалуй, впервые в евро-азиатской мифологии, возникают представления о «горячем» аде, точнее, раскаленной адской пропасти с перекинутым через нее мостом, по которому должны пройти праведники, а грешникам суждено свалиться с него в геенну огненную. Этот образ зримо вызывает в памяти раскаленные трещины на одном из Фан-Ягнобских угольных пожарах, о котором я писал выше. Дозороастрийские конструкции ада, точнее, соответствующих ему топосов мира мертвых, были ледяными или, по крайней мере, холодными168.

***

Второй тип «чистых мест» представляет собой особые площадки или сооружения, где огонь возжигали по особому ритуалу.

Древнейшие храмы огня существовали еще в Мидии на рубеже VIII–VII вв. до н. э.169, а делать статуи богов стали в V-IV вв. до н. э.170 при Ахеменидах. В сасанидское время строительство храмов и алтарей огня по единому плану предпринималось по всей державе в городах и сельских местностях171. В литературе встречается довольно много упоминаний о таких храмах разного времени – со статуями и без статуй («капища и истуканы»), в том числе и в интересующем нас регионе и примыкающих к нему территориях172. (Ср. в «Шах-наме»: «С мужами, которыми славен Иран, / Вступает владыка в Азерабадган. / Пируют и снова несутся вперед, / Храм древний огня перед ними встает»173). Арабские географы упоминают о «домах огня» и «капищах идолов» в различных населенных пунктах долины Зерафшана174, китайские источники говорят о «свободно стоявших божествах»175. Храм огня авестийского божества победы Ва-рафрагны, с хранящимися в нем золотыми скрижалями Авесты, был, по жреческой традиции, в Самарканде176, а в Бухаре, где в домусульманское время был

«храм идолов» (бутхана)177, проходили рынки, на которых торговали идолами178. Китайские источники среди стоящих свободно статуй упоминают о «золотом человеке», водруженном на специальном здании, которому ежедневно приносились жертвы животными179, а также о «золотом истукане» объемом пятнадцать футов и соответствующей высоты180. Ал-Белазури, в свою очередь, сообщает, что арабами из верховьев Зеравшана в числе военной добычи были вывезены золотые идолы, и «их было много»181, а для изготовления их, возможно, послужило местное промывное золото182.

Свидетельства письменных источников о существовании зороастрийских капищ и храмов в верховьях Зерафшана подтверждаются неожиданной находкой, сделанной на Фан-Ягнобе местными дровосеками в семидесятых годах прошлого века. В одной из пещер неподалеку от подземного пожара (пещера не была связана с термальными выходами продуктов возгонки) «нашли удивительные вещи: миниатюрную кольчугу, остатки деревянных ножен меча и кинжала, несколько колокольчиков разных размеров… женские украшения, десять металлических пластинок - зеркала, фрагменты изделий из цветного стекла, кожаную обувь, металлические коробочки, жаровню огнепоклонников, фарро (налобный знак) божественный символ зороастрийского пантеона, каменную печать с согдийской надписью и изображением, по всей вероятности, кабана, железную фигуру из голов трех горных козлов, спаянных вместе и венчающих какой-то ритуальный предмет»183.

Вместе с этими предметами в пещере находилась деревянная статуя. «Найденный в Зеравшане идол высотою 1 м, весом около 15 кг был одетым и обутым, его тело покрывала кольчуга, он имел меч и кинжал, следовательно, был вооруженным богом. Кого же изображал найденный идол? Среди авестийских богов двое: Варахран (Бахрам) – бог войны и Митра были вооруженными. Так как вместе со скульптурой найдено фарро – изображение солнечных лучей и металлические зеркала, - значит эти предметы более соответствуют божеству

Митре»184. Находка датируется VII–VIII вв., и в пещере, видимо, была спрятана зороастрийцами от пришедших сюда арабов-мусульман.

***

Митре, как уже говорилось, был посвящен один из трех священных огней зороастризма, покровитель ремесленников и «хозяйственников» и расположенный, согласно Авесте, у озера Совар на горе Раэвант (Ревант, Реванд) в Хо-расане185. В авестийской топографии озеро Совар – высокогорное, расположено у горы Туз186. И озеро, и гора неоднократно упоминаются в зороастрийских священных текстах, однако их реальная локализация весьма туманна. Обычно их помещают в районе горы Демавенд в Иране, однако, если принять во внимание замечание А. М. Мандельштама о том, что «у многих авторов понятие Хорасана очень широко, и в него включаются также области среднеазиатского междуре-чья»187, картина существенно меняется, т. к. в этот регион попадает и интересующий нас Фан-Ягноб – Буттам – Кухистан - Кантаг.

Ближайшее от пожара ныне существующее озеро – наиболее крупное в этой части ледниково-моренное озеро Искандер-куль188. Расположено оно на высоте 2260 м, площадь поверхности – ок. 3 км²189 . Озеро холодное, бедно планктоном и водорослями, его рыбная фауна представлена только реликтовым гольцом Столички, популяция которого невелика. О происхождении озера у местных жителей существует следующая легенда: «До прихода Александра Македонского (Искандар-Подшо) в Зерафшанские горы, на том месте, где теперь находится Искандер-куль, был город огнепоклонников (оташ-параст). Александр взял город, разрушил его и приказал на этом месте вырыть громадный бассейн и наполнить его водою»190. Любопытное явление на этом озере описал Н. В. Богоявленский: «В тихую совершенно безветренную ночь озеро, сохраняя свою зеркальную поверхность, начинает как бы набегать на берег. Впечатление получается такое же, как если наступает прилив моря в тихую погоду: вот подкатилась около ваших ног одна небольшая волна, за ней другая, третья; так волны одна за другой ложатся около ваших ног. Разница только в том, что каждая волна оканчивалась там, где и предыдущая, и уровень озера нисколько, конечно, не повышался… Может быть, это явление и подало повод местному поверию, что в озере живет какое-то чудовище, которое по ночам выходит наружу и ест приносимую туземцами пищу»191. В семидесятые годы прошлого века нам довелось видеть, как местные жители приносили узелки с едой и в качестве жертвоприношения (садака) складывали у воды на берегу. Интересно, что Авеста описывает жертвоприношения на озерах192.

Однако большего внимания заслуживает другое озеро, которого сейчас нет, но «озерные отложения совсем недавнего происхождения можно наблюдать у Ягнобского завала. Они отложились в небольшом озере, которое образовалось вследствие подпруживания р. Фан-Дарья обвалом горных пород; впоследствии вода прорвала плотину и на месте озера остался лишь тонкозернистый рыхлый светло-серый осадок, визуально напоминающий лесс»193. Это озеро существовало еще в тридцатые годы прошлого века194 примерно в двадцати километрах от пожара, выше по течению реки.

Заключение

Если предположить, что название горы Раэвант сохранилось в арабизированной форме в названиях кишлака и сая Рават (рабат , рават – здание, первоначально служившее помещением для «борцов за веру», охранявших границы мусульманских владений от предпринимавших вторжения кафиров – «неверных»; впоследствии – караван-сарай; само название Раэвант созвучно близкому к авестийскому санскритскому Равана – под этим именем в «Рамаяне» фигурирует демон, имя которого переводится как «ревущий»195, соответственно, так могла называться гора по шуму выходящих из расщелин газов), а озером Совар было исчезнувшее недавно завальное озеро на Фан-Дарье, топографическая ситуация вполне позволяет вписать в нее Фан-Ягнобский подземный угольный пожар как один из трех священных огней зороастризма, посвященный Митре – Атар Буржин Митро.

Об этом свидетельствуют, или, во всяком случае, этой гипотезе не противоречат, зороастрийские легенды, связывающие с горами начало поклонения огню и обретение Заратустрой мудрости; топонимика, по которой и местные названия, и названия, данные другими народами, говорят об особом, почитаемом характере района, связанном, прежде всего, с культом Митры; надпись на согдийской монете, фиксирующая существование в этом регионе священного огня; топографическое положение по реестру «Бундахишна»; коммуникативная роль региона как узла караванных путей; характеристика верховьев Зерафшана в зоро-астрийской, античной, китайской и арабской средневековых традициях и хрониках как места, изобилующего зороастрийскими святилищами. Отсутствие среди зороастрийских огней святилища, посвященного земледельцам, и особое почитание огня ремесленников подчеркивает особую роль последних в системе этой религии и подтверждает возможность ее происхождения из производственных культов, связанных с добычей нашатыря, добычей и обработкой золота.

195 Мифы народов мира. – С. 461.