Связь активности Солнца и лесных пожаров с позиций онкогенеза

Автор: Пинаев С.К., Чижов А.Я., Пинаева О.Г.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.32, 2023 года.

Бесплатный доступ

Связь радиации Солнца и дыма лесных пожаров с возникновением новообразований показана во многих исследованиях. Существует много косвенных признаков влияния солнечной активности на частоту ландшафтных возгораний. Цель работы - выявить связь между активностью Солнца и лесными пожарами и оценить её значение с позиций онкогенеза. Проведён корреляционный анализ по Пирсону связи динамических рядов активности Солнца и числа лесных пожаров в Хабаровском крае (1970-2019 гг.), во всех регионах России и на территории страны в целом (1992-2019 гг.) в 11 итерациях с лагом от 0 до 10 лет. Установлено наличие достоверной корреляции в Хабаровском крае (r=0,414; p=0,003) и на территории России в целом (r=0,472; p=0,011) при лаге 7 лет. Средняя сила связи в регионах РФ в 23-м цикле солнечной активности выросла до сильной (r=0,700±0,235), средний лаг составил 7,2±0,9 года. Обсуждена роль циклических изменений радиации Солнца как предпосылок к возникновению пожаров, так и непосредственно в причинах возгораний. Обнаружение внутренней связи между такими мощными факторами внешней среды, как солнечная активность и лесные пожары, существенно дополняет имеющиеся представления о сути экологически обусловленного онкогенеза.

Солнечная радиация, экология, факторы внешней среды, дым, лесные пожары, новообразования

Короткий адрес: https://sciup.org/170201866

IDR: 170201866 | УДК: 616-006.04-02:523.72:614.841.42 | DOI: 10.21870/0131-3878-2023-32-4-35-43

Текст научной статьи Связь активности Солнца и лесных пожаров с позиций онкогенеза

Солнце является причиной и условием существования жизни. Все его излучения, как заметил А.Л. Чижевский, «заставляют каждый атом поверхностных оболочек Земли резонировать созвучно тем вибрациям, которые возникли на центральном теле нашей системы» [1]. Исходя из всеобъемлющего влияния Солнца на все процессы на Земле, закономерно возникает вопрос о характере и степени его связей с лесными пожарами, которые в настоящее время расцениваются как самый мощный фактор преобразования природы [2]. Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен ещё и потому, что для Солнца, как и для лесных пожаров, отмечена причастность к возникновению опухолей у человека.

С того момента, как B. Dimitrov в 1999 г. сообщил о периодичности колебаний частоты детских неходжкинских лимфом в США, подобной солнечному циклу [3], появилось множество свидетельств подобного рода. Связь чисел Вольфа с изменениями уровней заболеваемости обнаружена при лейкозе, неходжкинских лимфомах, лимфогранулематозе, нефробластоме, саркомах мягких тканей [4, 5]. Для понимания механизма этой зависимости представляют интерес данные о прямой корреляции заболеваемости лимфомами с географической широтой. Это позволяет предположить, что положительная связь частоты новообразований с солнечной активностью обусловлена геомагнитными колебаниями, которые наиболее выражены в высоких широтах, и в качестве низкочастотных магнитных полей рассматриваются как возможный канцероген для человека [4].

На связь дыма лесных пожаров с заболеваемостью раком органов дыхания впервые указали В.А. Добрых и Т.А. Захарычева в 2009 г. [6]. После этого были опубликованы работы, установившие причастность данного экологического фактора не только к раку лёгкого, но и к увеличению частоты лейкоза, лимфом, опухолей центральной нервной системы и других форм новообразований [4, 5, 7, 8]. Онкогенные свойства дыма лесных пожаров, с одной стороны, обусловлены наличием в нём таких доказанных канцерогенов как полициклические ароматические углеводороды, микрочастицы углерода и тяжёлые металлы [2]. С другой стороны, установлено, что лесная почва активно накапливает в себе радиоактивные изотопы – антропотехногенные 90Sr, 137Cs, 239+240Pu и природный 238U. При сильных пожарах происходит активный вынос радиоактивных элементов из горящей биомассы. К примеру, эмиссия урана из 5 млн га лесной почвы, согласно расчёту, составляет более 19 т. При этом дымовые аэрозоли, содержащие искусственные и природные радионуклиды, поднимаются на высоту до 12 км и затем распространяются вдаль на тысячи километров, оказывая канцерогенное действие на человеческую популяцию [2].

Необходимым условием для возникновения лесного пожара является длительная жаркая и сухая погода [9], а главной причиной изменений параметров климата является Солнце [10]. Здоровая лесная среда в жару создаёт прохладу, повышая влажность и снижая температуру внутри себя. Поэтому возникновение лесных пожаров указывает на то, что лесные горючие материалы сильно нагреты и способны к горимости вследствие сочетания таких факторов как усиление солнечной радиации и повышение возгораемости лесных древостоев [9]. Появлению этих условий содействует определённый метеорологический комплекс (высокая температура воздуха, продолжительный бездождевой период, низкая влажность воздуха), что приводит к критическому уровню горимости лесной подстилки [11, 12]. Рост температуры вегетационного периода всего на 1 градус удлиняет пожароопасный период на 2 недели [13].

Еще одним ключевым фактором, предопределяющим риск пожарной опасности, является гибель и усыхание лесов от вредителей и болезней [13]. Установлено, что размножение гусениц непарного шелкопряда зависит от условий окружающей среды, прежде всего, от влажности и температуры атмосферного воздуха [14]. Вследствие этого засуха, в дополнение к её непосредственному неблагоприятному воздействию на леса, часто вызывает вспышки массового размножения насекомых, что приводит к увеличению количества лесных горючих материалов и повышению риска возникновения пожаров [15]. Стволы поражённых болезнями и вредителями деревьев подвержены повышенной ломкости при воздействии сильного ветра. Это увеличивает количество лесных горючих материалов и дополнительно повышает риск возгорания [15].

Однако изучение в ряде регионов прямого влияния солнечной активности на лесные пожары достоверных связей не выявило. Такой анализ был проведён за достаточно продолжительный период в Архангельской области (1957-2018 гг.) и на территории Хабаровского края (с 30-х годов XX века до 1975 г. включительно), по результатам которого авторами был сделан вывод об отсутствии чёткой зависимости между числами Вольфа и числом пожаров [16, 17].

Таким образом, несмотря на значительное количество свидетельств причастности солнечной активности к возникновению ландшафтных пожаров, достоверной связи между ними до настоящего времени не обнаружено.

Цель работы – выявить связь между активностью Солнца и лесными пожарами и оценить её значение с позиций онкогенеза.

Материалы и методы

Исследование проведено в два этапа. На первом этапе была изучена связь между активностью Солнца и лесными пожарами в Хабаровском крае за период в 50 лет (табл. 1). Сведения о числе пожаров в 1970-1991 гг. получены из отчётов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, Хабаровск. Данные за 1992-2019 гг. взяты на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы . В качестве показателя активности Солнца использованы среднегодовые числа Вольфа, сайт Королевской обсерватории Бельгии .

Таблица 1 Число лесных пожаров, возникших на территории Хабаровского края в 1970-2019 гг.

|

Годы |

Число пожаров |

Годы |

Число пожаров |

Годы |

Число пожаров |

Годы |

Число пожаров |

Годы |

Число пожаров |

|

1970 |

842 |

1980 |

1009 |

1990 |

953 |

2000 |

508 |

2010 |

250 |

|

1971 |

502 |

1981 |

600 |

1991 |

291 |

2001 |

857 |

2011 |

453 |

|

1972 |

525 |

1982 |

641 |

1992 |

377 |

2002 |

792 |

2012 |

695 |

|

1973 |

961 |

1983 |

678 |

1993 |

653 |

2003 |

1025 |

2013 |

194 |

|

1974 |

859 |

1984 |

676 |

1994 |

205 |

2004 |

201 |

2014 |

454 |

|

1975 |

1138 |

1985 |

514 |

1995 |

559 |

2005 |

641 |

2015 |

167 |

|

1976 |

1250 |

1986 |

1130 |

1996 |

883 |

2006 |

465 |

2016 |

286 |

|

1977 |

646 |

1987 |

807 |

1997 |

390 |

2007 |

585 |

2017 |

379 |

|

1978 |

696 |

1988 |

1224 |

1998 |

1279 |

2008 |

574 |

2018 |

461 |

|

1979 |

693 |

1989 |

997 |

1999 |

825 |

2009 |

336 |

2019 |

479 |

Сформированные динамические ряды были подвергнуты парному корреляционному анализу по Пирсону при помощи пакета программ IBM SPSS Statistics 23. При этом динамический ряд пожаров фиксировался, а ряд активности Солнца смещался относительно него в направлении более раннего периода в 11 итерациях с лагом от 0 до 10 лет. Для проведения раздельного исследования по солнечным циклам, напротив, закреплялся ряд с числами Вольфа, по отношении к которому смещались данные о лесных пожарах. Корреляция расценивалась как достоверная при величине p≤0,050. В случае выявления связей в различных периодах солнечного цикла в качестве лага принимался год с максимальным значением коэффициента корреляции. Средние арифметические величины рассчитывалась способом моментов. Доверительные границы 95% диапазона средней арифметической в генеральной совокупности определяли стандартным образом по формуле:

Mген. = Mвыб. ± tmm, где Mген. – доверительные границы генеральных параметров; Mвыб. – средняя величина; t – доверительный критерий (равен 2); mM – средняя ошибка средней величины.

На втором этапе аналогичным образом исследована связь солнечной активности с лесными пожарами в 1992-2019 гг. во всех регионах России (73 субъекта, согласно административному делению по состоянию на 1992 г., без выделения автономных образований) и на территории страны в целом; данные получены в Единой межведомственной информационно-статистической системе . Дополнительно на втором этапе был проведен корреляционный анализ для 23-го цикла солнечной активности (1997-2008 гг.).

Результаты и обсуждение

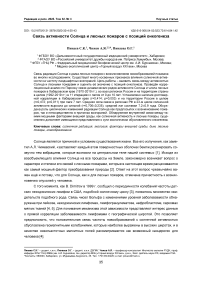

Корреляционный анализ показал наличие умеренной достоверной связи (r=0,414; p=0,003; лаг 7 лет) между активностью Солнца и числом лесных пожаров в Хабаровском крае в 1970-2019 гг. (рис. 1). Дополнительное исследование установило наличие аналогичной связи в 21-м цикле (1977-1986 гг.), также с лагом 7 лет (r=0,685; p=0,029) при отсутствии достоверных тенденций в 22-м и 23-м циклах солнечной активности. Это наглядно представлено на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительная динамика активности Солнца (среднегодовые числа Вольфа) и лесных пожаров (число пожаров х10-1; лаг 7 лет) на территории Хабаровского края в 1970-2019 гг.

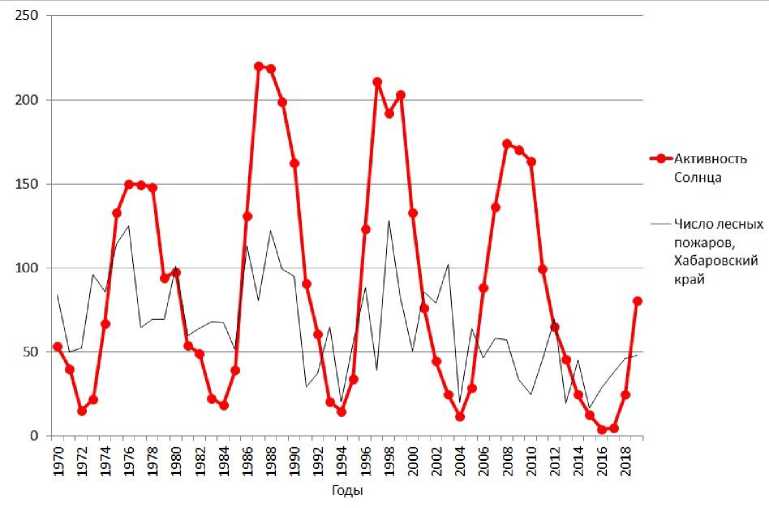

Второй этап исследования показал наличие связи активности Солнца и числа лесных пожаров в 1992-2019 гг. и/или в 23-м цикле солнечной активности в 49 регионах РФ, что составило 67% от их общего числа. В России в целом в этот период выявлена умеренная связь между изучаемыми показателями, с лагом 7 лет (r=0,472; p=0,011; рис. 2). Средняя величина силы связи в регионах составила 0,459±0,140. Разброс значений лага находился в диапазоне от 0 (Тверская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край) до 10 (Костромская и Ярославская области, Республика Коми), при среднем лаге 6,8±0,4 года.

При дополнительном проведении исследования активности Солнца в 23-м цикле с лесными пожарами средняя сила связи в регионах России достигла уровня сильной (r=0,700±0,235), средний лаг составил 7,2±0,9 года. Следует отметить, что ранее при изучении лесных пожаров в Архангельской области в 1957-2018 гг. достоверных связей зависимости числа пожаров от чисел Вольфа выявить не удалось [16], однако с применением нашего метода в 23-м цикле солнечной активности такая связь была обнаружена (r=0,445; p=0,018; лаг 9).

Таким образом, установлено наличие прямой связи в диапазоне от умеренной до сильной между активностью Солнца и числом лесных пожаров в регионах России и на территории всей страны за период с 1992 по 2019 гг. В Хабаровском крае подобная корреляция сохраняется на протяжении 50 лет. Средняя величина лага во всех наблюдениях составляет 7 лет.

Рис. 2. Сравнительная динамика активности Солнца (среднегодовые числа Вольфа) и лесных пожаров (число пожаров х10 -2,5 ; лаг 7 лет) на территории России в 1992-2019 гг.

Наличие достоверной связи при её умеренной силе вполне согласуется, с одной стороны, с ведущей ролью Солнца, а с другой – с большим числом задействованных процессов, оказывающих как прямое, так и многократно опосредованное влияние на конечный результат в виде лесных пожаров. Поскольку в среднем каждые 11 лет происходит смена магнитных полюсов Солнца, это приводит к кардинальному изменению параметров солнечной радиации и климата [18]. При этом регионы России имеют значительные климатогеографические различия, определяющие параметры температуры, влажности, угла падения солнечных лучей, характера растительности, её подверженности вредителям, болезням и усыханию. В результате этого, к примеру, в Хабаровском крае связь лесных пожаров отмечена с 21-м циклом солнечной активности, тогда как в Архангельской области – с 23-м циклом.

Непосредственные механизмы связи циклических процессов Солнца и лесных пожаров разнообразны. Колебания солнечной активности, изменяя радиационный баланс климатической системы, температуру и давление в тропосфере, приводят к синхронным изменениям приземной температуры. Понижение солнечной активности приводит к уменьшению зимней и годовой суммы осадков, повышая напряжённость пожароопасного сезона [19].

Обнаружена тесная связь между числами Вольфа и усыханием насаждений, вызванных повреждением насекомыми. Повышенная гибель лесов от вредителей отмечается, как правило, через 3-4 года после максимума солнечной активности [13]. Помимо этого, отмечены и более длительные циклы со вспышками массового размножения насекомых и возникновением очагов болезней каждые 15-25 лет [15]. Существуют также предрасполагающие к пожарам процессы, имеющие циклический характер, и весьма вероятно обусловленные солнечной активностью. Например, в спелых и перестойных насаждениях зоны смешанных и таёжных лесов европейской части России отмечена 4-летняя периодичность усыхания ельников [13]. Изучение динамики лесных пожаров на Дальнем Востоке России показало наличие пиков горимости с таким же ритмом периодичности в 3-4 года [20].

Солнечная активность имеет отношение и к непосредственным причинам возгорания. Хотя в большинстве случаев прямо или косвенно причиной лесных пожаров является человек, однако число возгораний от молний также значительно и составляет 10-12% случаев [15, 20]. При этом, средняя площадь пожаров, вызванных грозовыми разрядами, примерно в 3 раза выше, чем антропогенных, а доля пожаров, вызванных грозовыми разрядами в зоне охраны лесов, составляет около 40% [15].

Солнечное магнитное поле модулирует потоки космических заряженных частиц, которые вместе с частицами солнечного ветра вызывают ионизацию воздуха. Установлено, что 25% пожаров от гроз возникает на расстоянии до 6 км от осевой линии активных разломов земной коры, а 75% – не далее 25 км [18]. Над разломами земной коры фиксируются проникающие высоко в атмосферу потоки ионизированных частиц, электромагнитные низкочастотные излучения, газовые эманации. В случаях повышения солнечной активности и значительного роста энергетического потенциала ионосферы возможно возникновение пробоя в виде молнии между полем, генерируемым зоной разлома коры, и ионосферой. Результатом этого может являться воспламенение молнией сухостоя, деревьев, почвы, а также природных горючих газов, поднимающихся из глубин земной коры по оперяющим разломы трещинам [18].

Обнаружение внутренней связи цикличности лесных пожаров и солнечной активности даёт возможность лучше понять сложную картину колебаний частоты новообразований, вызванных как прямым, так и сочетанным действием этих факторов внешней среды. Очевидно, могут иметь место как их прямое наложение, так и последовательное влияние, а также проявления следовых эффектов предшествующих циклов солнечной активности. Понять, какая именно комбинация реализовалась в конкретный период времени и привела к возникновению определённой нозологической формы, представляется весьма затруднительным. В целом, можно прийти к заключению, что ежегодные колебания заболеваемости чувствительных к факторам внешней среды новообразований в значительной степени связаны с дымом лесных пожаров, тогда как многолетние полиномиальные тренды отражают плавные изменения активности Солнца.

Выводы

Возникновение лесных пожаров обусловлено сложным комплексом природных и антропогенных причин, сопряжённых в той или иной степени с циклами активности Солнца. Длительный семилетний лаг между колебаниями чисел Вольфа и количеством ландшафтных возгораний определяется многокомпонентной поэтапной реализацией этой связи. Связь между радиацией Солнца и лесными пожарами существенно дополняет представление о сути экологически обусловленного онкогенеза.

Список литературы Связь активности Солнца и лесных пожаров с позиций онкогенеза

- Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. 367 с.

- Щербов Б.Л., Лазарева Е.В., Журкова И.С. Лесные пожары и их последствия. Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО», 2015. 211 с.

- Dimitrov B.D. Non-Hodgkin's lymphoma in US children: biometeorological approach //Folia Med. (Plovdiv). 1999. V. 41, N. 1. P. 29-33.

- Пинаев С.К., Чижов А.Я., Пинаева О.Г. Связь дыма и солнечной активности с новообразованиями человека //Казанский медицинский журнал. 2022. Т. 103, № 4. С. 650-657.

- Пинаев С.К., Чижов А.Я., Пинаева О.Г. Критические периоды адаптации к дыму и солнечной активности на этапах онтогенеза (обзор литературы) //Экология человека. 2021. № 11. С. 4-11.

- Добрых В.А., Захарычева Т.А. Дым лесных пожаров и здоровье. Хабаровск: Изд-во ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, 2009. 201 с.

- Пинаев С.К., Чижов А.Я., Пинаева О.Г. Связь активности Солнца и дыма с трендами гемобластозов в России //Радиация и риск. 2022. Т. 31, № 3. С. 100-110.

- Korsiak J., Pinault L., Christidis T., Burnett R.T., Abrahamowicz M., Weichenthal S. Long-term exposure to wildfires and cancer incidence in Canada: a population-based observational cohort study //Lancet Planet. Health. 2022. V. 6, N 5. P. e400-e409. DOI: 10.1016/S2542-5196(22)00067-5.

- Мазуркин П.М., Блинова К.С. Активность солнца и годичная динамика лесных пожаров на особо охраняемой территории //Успехи современного естествознания. 2013. № 1. С. 102-107.

- Соколова Г.В., Коган Р.М., Глаголев В.А. Пожарная опасность территории Среднего Приамурья: оценка, прогноз, параметры мониторинга. Хабаровск: ДВО РАН, 2009. 265 с.

- Глаголев В.А., Коган Р.М. Прогнозирование возникновения и распространения травяных пожаров на территории Еврейской автономной области //Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального изменения климата. VI Дружининские чтения: материалы Всероссийской конференции с международным участием, 28-30 сентября 2016 г. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2016. С. 122-125.

- Шерстюков Б.Г., Шерстюков А.Б. Оценки опасности лесных пожаров на территории России при потеплении климата в XXI веке //Труды Всероссийского научно-исследовательского института гидроме-теорологической информации – Мирового центра данных. 2014. № 178. С. 135-146.

- Состояние лесов Российской Федерации в 2013 году и прогноз на 2014 год. М.: ФБУ «Рослесозащита», 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rcfh.ru/userfiles/files/КРАТКИЙ%20САНОБЗОР% 20ЛЕСОВ%20Ф%20за%20201%20год.pdf (дата обращения 01.03.2023).

- Куренщиков Д.К., Ильиных А.В. Результаты многолетнего мониторинга непарного шелкопряда в окрестностях Хабаровска //Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального изменения климата. VI Дружининские чтения: материалы Всероссийской конференции с международным участием, 28-30 сентября 2016 г. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2016. С. 170-173.

- Лескинен П., Линднер М., Веркерк П.Й., Набуурс Г.Я., Ван Брусселен Й., Куликова Е., Хассегава М., Леринк Б. Леса России и изменение климата. Что нам может сказать наука. Йоенсуу, Финляндия: Европейский институт леса, 2020. 142 с.

- Копейкин М.А., Коптев С.В., Третьяков С.В. Влияние солнечной активности на лесные пожары в Архангельской области //Лесной вестник. 2021. Т. 25, № 3. С. 73-81.

- Костырина Т.В. Исследования периодичности сезонов высокой пожарной опасности и связи их с числами Вольфа //Лесоведение. 1980. № 5. С. 97-101.

- Дмитриев А.Н., Кречетова С.Ю., Кочеева Н.А. Грозы и лесные пожары от гроз на территории Республики Алтай. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. 156 с.

- Телицын Г.П. Сезонное распределение атмосферных осадков на территории Хабаровского края в связи с лесными пожарами //Актуальные проблемы лесного комплекса. 2009. № 22. С. 34-37.

- Матвеева А.Г. Динамика лесных пожаров на Дальнем Востоке России //Сибирский лесной журнал. 2021. № 6. С. 30-38.