Связь индекса флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновенной с антропогенным воздействием на окружающую среду

Автор: Фарфель Д.В., Малозмов О.Ю.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (57), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается связь между индексом флуктуирующей асимметрии (ИФА) хвои подроста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), длинной хвоинок, средним баллом усыхания, средним баллом повреждения хвои и морфобиологическими показателями. Выявлены критические значения ИФА около автотрассы за последние три года.

Флуктуирующая асимметрия, сосна обыкновенная, хвоя, подрост, усыхание, антропогенное влияние

Короткий адрес: https://sciup.org/140288619

IDR: 140288619 | УДК: 632.03

Текст научной статьи Связь индекса флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновенной с антропогенным воздействием на окружающую среду

Восстановление ущерба, нанесённого человеком природе, является актуально комплексной задачей современности для всего человечества. Для этого необходима оценка нанесённого ущерба и выработка системных восстановительных мер. Чтобы исследования в этой области были наиболее объективными, используется множество различных методов. В данном случае рассмотрим пример оценки антропогенных воздействий с помощью флуктуирующей асимметрии.

Флуктуирующая асимметрия (ФА) - это небольшие и ненаправленные отклонения от идеальной симметрии морфологических признаков. Принято считать, что ФА возникает в результате ослабления способности организма контролировать развитие в условиях генетического или экологического стресса [2]. Таким образом, индекс флуктуирующей асимметрии предположительно связан с силой воздействия факторов среды: чем сильнее антропогенное влияние на площади, там выше индекс. Кроме того, на результаты исследования могут влиять климатические, биологические и другие условия [1, 3-5].

Для анализа было отобрано по 10 пар иголок с 5 подростов сосны за

2018-2020 год по каждой из двух площадей: 100 и 2000 метров от дороги.

Иголки собирались случайным образом, складывались в бумажные кон- верты, соответственно маркировались. Измерения проводились сразу по- сле сбора. В процессе исследований для оценки показателя ФА устанавливались следующие показатели: длина первой иголки (L1), длина второй иголки (L2). ИФА вычисляется по формуле:

ИФА =

2(L1-L2)

L1 + L2

В нормальных условиях организм реагирует на воздействия окружающей среды посредством сложной физиологической системы гомеостатических механизмов. Под воздействием неблагоприятных условий эти ме- ханизмы могут быть нарушены, что приводит к морфологическим измене- ниям. Нарушения развития хвои сосны обыкновенной могут быть ответной реакцией на самые различные антропогенные воздействия, и для оценки степени нарушения традиционно используется пятибалльная шкала [6].

Таблица 1

Шкала оценки влияния антропогенного фактора на стабильность развития сосны обыкновенной по ИФА (Скрипальщикова Л.Н., Стасова В.В., 2014).

|

Величина показателя стабильности развития |

Оценка влияния антропогенного фактора |

Балл |

|

0,00–0,003 |

Норма |

1 |

|

0,0031–0,004 |

Слабое |

2 |

|

0,0041–0,005 |

Умеренное |

3 |

|

0,0051–0,006 |

Высокое |

4 |

|

0,0061–0,009 |

Очень высокое |

5 |

|

> 0,0091 |

Критическое |

6 |

Таблица 2

Средние значения длины иголок, ИФА, баллов усыхания и повреждения за три года с двух пробных площадей

|

Место сбора |

год |

L1 |

L2 |

L среднее |

ИФА |

балл ИФА |

усыхание |

повреждение |

|

лесопарк |

2020 |

48,64 |

48,45 |

48,545 |

0,003816 |

2 |

1 |

1 |

|

(1900- |

2019 |

46,4 |

46,14 |

46,27 |

0,006385 |

5 |

1 |

1 |

|

2000 м) |

2018 |

44,42 |

44,17 |

44,295 |

0,006027 |

4 |

1 |

1 |

|

дорога |

2020 |

45,38 |

44,89 |

45,135 |

0,01144 |

6 |

2 |

1 |

|

(50-100 |

2019 |

42,582 |

41,93 |

42,256 |

0,015529 |

6 |

1 |

2 |

|

м) |

2018 |

45,35 |

44,45 |

44,9 |

0,020673 |

6 |

2 |

2 |

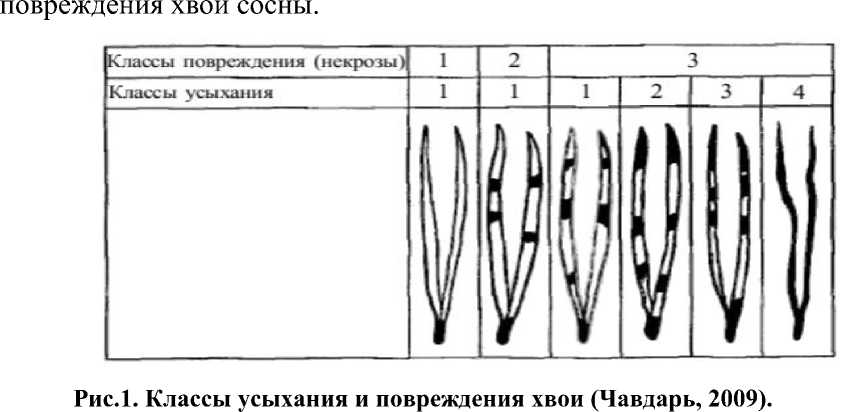

На рисунке 1 приведены визуальные признаки по классам усыхания и

Классы повреждения: 1 – хвоинки без пятен; 2 – хвоинки с небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом черных и желтых пятен. Классы усыхания: 1 – на хвоинках нет сухих участков; 2 – на хвоинках усох кончик 2-5 мм; 3 – усохла 1/3 хвоинки; 4 – вся или большая часть хвоинки сухая.

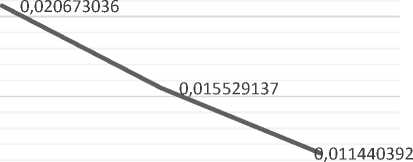

На рисунке 2 представлена динамика зависимости ИФА хвои сосны от степени антропогенного воздействия (в нашем случае удалённость деревьев от автомагистрали).

0,025

0,02

0,006027396 0,00638514

с;

(D

I— СП си

0,01 с

0,005

0,003816437

2018 2019 2020

Дорога Год Лесопарк

Рис.2. Динамика зависимости ИФА от степени антропогенного воздействия.

По полученным данным мы видим, что возле дороги ИФА критический в каждый из трёх лет, но стремится к сокращению. При такой тенденции можно предположить выход значения придорожного ИФА из критического в ближайшие годы. Лесной ИФА тоже имеет тенденцию к снижению, и из высокого (очень высокого) снизился до слабого. Такие изменения могут быть связаны с улучшением экологической обстановки района, благоприятными изменениями климата.

Средний балл усыхания возле дороги выше, чем в лесопарке. Иголки, собранные в лесу, имеют большое количество маленьких смоляных ходов (в среднем 4-5), открытые устьица, яркую зелёную окраску, светлый кончик иголки, выделяют липкую смолу в руках. Иголки, собранные возле дороги, по большей части имеют засохшие кончики, или сухие более чем на 1/3. Смоляные ходы в них единичные, устьица практически всегда закрыты. При этом, если в лесу иголки сохнут равномерно, то возле дороги высохшей может быть только одна иголка и пары. Кроме того, иголки, собранные возле дороги, подвержены хлорозу, многие поражены некрозом и солнечными ожогами. Хвоя 2020 года наиболее здоровая. Иголки, выросшие в лесу, наиболее здоровые, среди них практически нет больных хлорозом. Солнечных ожогов и некрозов не наблюдается.

Средняя длина хвоинок 2018 год примерно одинаковая. При этом если в лесопарке разница между длиной хвоинок минимальная (низкий индекс флуктуирующей асимметрии), то возле дороги средняя цифра образуется из большого разброса (высокий ИФА). В 2019 году средняя длина хвоинок лесопарка значительно больше придорожных. Можно предположить, что это связано с антропогенным влиянием (высокое содержание СО в воздухе возле дороги), либо с климатическими изменениями. За 2020 год средняя длина хвоинок равномерно выросла и в лесопарке, и возле дороги.

Результаты оценки различий значения флуктуирующей асимметрии листовой пластинки для сравниваемых выборок в придорожных экосистемах достоверно в случаях сравнения выборки хвои, собранной с деревьев придорожных полос автомагистралей с максимальной нагрузкой автотранспорта с лесной территорией.

Таким образом, по полученным данным можно сформулировать выводы.

-

1. Средние значения ФА характеризуются высокими показателями, что свидетельствует о сильном отклонении от нормы.

-

2. Средние значения показателей ФА уменьшаются от дороги внутрь леса, но остаются выше условной нормы.

-

3. Показатель ФА сосны обыкновенной может быть использован для оценки состояния деревьев данного вида, а также как один из методов оценки антропогенного влияния на окружающую среду.

-

4. Для получения более точных и достоверных результатов необходимо продолжать исследования в данном направлении.

Список литературы Связь индекса флуктуирующей асимметрии хвои сосны обыкновенной с антропогенным воздействием на окружающую среду

- Березкина М. Г. Мониторинг состояния городской среды при помощи сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.) как основного биоиндикатора // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб. науч. тр. - М.: ИПЦ "Луч", 2010. - Вып. 12. - 390 с.

- Захаров В. М. Асимметрия животных. М: Наука, 1987. 216 с.

- Иванова Е.Ю. Оценка состояния атмосферного воздуха города Нововоронежа биологическими методами. // Вестник ВГУ. Серия: география, геоэкология. Воронеж: ВГУ. 2013. №1. С.157-162.

- Кожара А.В. Структура показателя флуктуирующей асимметрии и его пригодность для популяционных исследований // Биологические науки. 1985. № 6. С. 100-103

- Осипенко Р.А., Осипенко А.Е. Флуктуирующая асимметрия хвои сосны обыкновенной как индикатор загрязнения окружающей среды горнодобывающим предприятием. // Леса России и хозяйство в них. Екатеринбург: УГЛТУ. 2018. №4(67). С.30-37.

- Скрипальщикова Л.Н., Стасова В.В. Биоиндикационные показатели стабильности развития насаждений в нарушенных ландшафтах // Сиб. лесн. жур. 2014. № 2. С. 62-72.