Связь морозостойкости озимых зерновых с интенсивностью дыхания и содержанием водорастворимых углеводов в течение осенне-весеннего периода

Автор: Поморцев А.В., Грабельных О.И., Дорофеев Н.В., Пешкова А.А., Войников В.К.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследовали возможную связь в гибели озимых зерновых (пшеница, рожь и тритикале), возделываемых в условиях Восточной Сибири, в период выхода растений из зимнего покоя с интенсивностью дыхания и расходом водорастворимых углеводов. Именно в этот период выявлены значительные различия между озимыми культурами в интенсивности дыхания и расходе углеводов. Озимая тритикале приближалась по изменению этих показателей ко ржи, в то время как у озимой пшеницы наблюдали более высокое дыхание и расход углеводов. По данным полевых исследований морозостойкость была низкой у пшеницы и составила 70.8%, в сравнении с рожью и тритикале (95.8% и 91.6%, соответственно). Экспериментальные данные свидетельствуют о более высоком уровне устойчивости озимой ржи и тритикале к низким температурам, по сравнению с озимой пшеницей, что определяется углеводным статусом и большей стабильностью процесса дыхания у озимой ржи и тритикале в ответ на повышение температуры весной.

Короткий адрес: https://sciup.org/14323793

IDR: 14323793

Текст научной статьи Связь морозостойкости озимых зерновых с интенсивностью дыхания и содержанием водорастворимых углеводов в течение осенне-весеннего периода

Переход озимых растений от активного роста к вынужденному зимнему покою сопровождается изменениями их устойчивости к низким отрицательным температурам. При низкотемпературной адаптации у растений возрастает содержание криопротекторов, среди которых ведущее место занимают водорастворимые углеводы (Трунова, 2007). Наибольшее количество углеводов у озимых злаков при действии закаливающих температур накапливается в узлах кущения. Это происходит за счет усиления фотосинтеза, поскольку злаки не накапливают значительного количества полисахаридов второго порядка (Колупаев, Карпец, 2010).

Сахара выполняют разнообразные функции в растительной клетке (Колупаев, Трунова, 1992), в том числе и как мессенджеры, участвующие в управлении экспрессией генов, вовлеченных в регуляцию фотосинтеза, роста и расходования энергетических ресурсов (Rose et al ., 2009). Повышенное накопление углеводов в узлах кущениях растений, вполне оправдано, поскольку именно этот орган обеспечивает восстановление роста и дальнейшее развитие растений. Сахароза и фруктоза - основные растворимые сахара в узлах кущения озимой пшеницы в осенний период (Zeng et al ., 2011).

Основным показателем энергетического обмена в растениях является интенсивность дыхания. При низких температурах интенсивность дыхания падает и остается в сниженном состоянии (на невысоком уровне) в осенне-зимний период (Кравец, Великожон, 1984). Основополагающим фактом является то, что сахара являются основным источником субстрата для процесса дыхания (Головко, 1999).

В условиях Восточной Сибири в конце зимнего и в весенний период отмечается резкая флуктуация температуры воздуха: дневные температуры могут достигать положительных значений, а ночные – низких отрицательных температур (до минус 25 – 28 °С), что в свою очередь может представлять для озимых серьёзную опасность. Несмотря на высокую морозостойкость узла кущения озимых злаков очень часто наблюдаются значительные повреждения, и даже гибель растений во время их выхода из зимнего покоя. Показано, что повреждение или гибель озимых происходит именно в этот период (Дорофеев и др., 2004). И хотя причины гибели озимых культур в целом выяснены, механизмы обеспечивающие их устойчивость в данный период до конца не ясны.

В литературе отсутствует сведения о влиянии температур на энергетический обмен растений в конце зимнего периода. Поскольку основным показателем энергетического статуса растений, как отмечалось выше, является процесс дыхания, а субстратом его – сахара, мы предположили, что возможной причиной гибели растений в этот период, являются изменения этих двух показателей.

Основываясь на перечисленных выше фактах, мы и определили цель исследований рассмотреть влияние температурных колебаний на интенсивность дыхания узлов кущения озимых культур в конце зимы и сопоставить её со скоростью расхода углеводов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

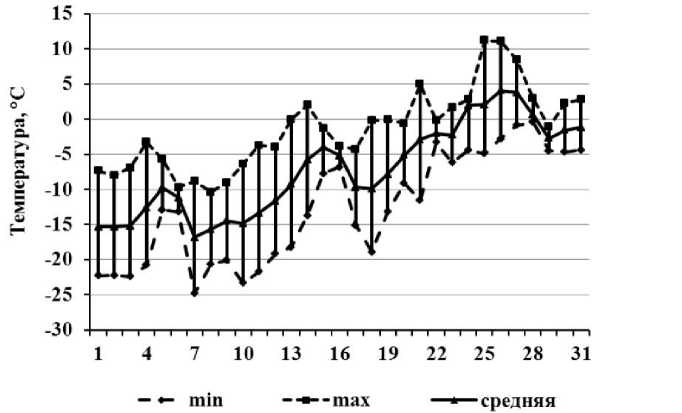

Объектом исследования были растения озимой пшеницы ( Triticum aestivum L. сорта Иркутская озимая), ржи ( Secale cereale L. сортообразца № 21) и тритикале ( ×Triticosecale hexaploidii ( derzhavinii ) Kurk. et Filat. cортообразца № 430-6002). Посев проводили 20 августа, поскольку это оптимальный срок посева озимых в условиях Восточной Сибири (Дорофеев и др., 2004). Растительный материал (узлы кущения) для экспериментов отбирали в течение всего периода наблюдений - с сентября по май. Погодные условия за период исследований (2011 – 2012 гг.) характеризовались оптимальной температурой в осенние месяцы и суровым зимним периодом. Весной (конец марта – начало апреля) наблюдали положительные температуры воздуха днем и отрицательные в ночное время (рис. 1).

Определение интенсивности дыхания проводили полярографически с платиновым электродом закрытого типа в ячейке объемом 1.4 мл при 26 °С (Трушанов, 1973). Узлы кущения предварительно инфильтровали с помощью шприца (Александров, 1954) в растворе насыщенного кислородом буфера (100 мМ Трис-HCl, рН 9.5) и 0.5 мМ фениметилсульфонилфлюорида с добавлением или без добавления ингибиторов дыхания (Mizuno et al ., 2008).

Для ингибирования цитохромного пути дыхания использовали 0.8 мМ KCN, для ингибирования альтернативного пути дыхания - 2 мМ бензгидроксамовую кислоту (БГК). Такие же концентрации ингибиторов добавляли в ячейку полярографа. Поглощение кислорода, оставшееся после добавления KCN и БГК, не принимали в расчет дыхательной активности.

Водорастворимые углеводы экстрагировали горячей водой из абсолютно сухого материала и центрифугировали при 10000 g в течение 10 мин. К аликвоте надосадочной жидкости приливали удвоенное количество 0.2% раствора антрона в концентрированной серной кислоте. Через 15 мин плотность окрашенного комплекса измеряли на фотоколориметре (КФК – 2) при длине волны 620 нм против контроля, в котором вместо раствора сахаров была вода. Рассчитывали содержание углеводов по калибровочной кривой, построенной по сахарозе. Содержание углеводов представлено как процент от абсолютно сухого вещества.

РЕЗУЛЬТАТЫ

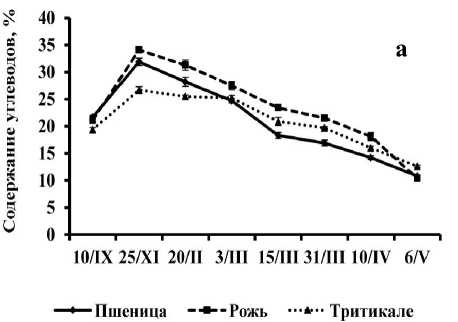

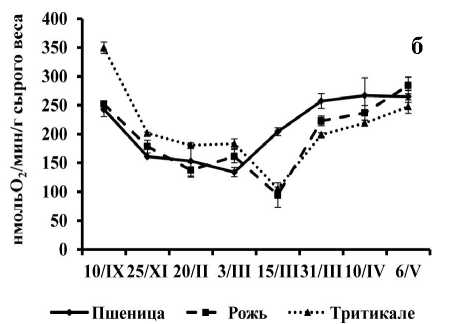

В период первой стадии закалки (сентябрь) озимых зерновых было отмечено значительное содержание водорастворимых углеводов в узлах кущения у всех исследуемых культур (рис. 2а). Интенсивность дыхания в этот период у ржи и пшеницы была практически равной, а у тритикале более высокая (рис. 2б). Вторая фаза закалки (третья декада октября и первая декада ноября) характеризовалась максимальным содержанием водорастворимых сахаров.

Содержание углеводов возрастало в сравнении с сентябрем у всех культур: у ржи оно составляло 13%, у пшеницы – 10.2%, у тритикале – 7.3%. Такое повышение происходило на фоне значительного снижения интенсивности дыхания, оно уменьшилось по сравнению с сентябрем у ржи на 29%, у пшеницы – на 33%, у тритикале – на 42% (рис. 2б).

В конце зимы происходило значительное снижение водорастворимых углеводов по сравнению с их максимальным содержанием перед уходом в зиму. Именно в этот период обнаружены значительные различия между озимыми культурами в интенсивности дыхания и расходе углеводов. У озимой пшеницы наблюдали более высокую интенсивность дыхания и расход углеводов в сравнении с озимой рожью и тритикале.

Весной интенсивность дыхания снизилась, в сравнении с показаниями февраля, у ржи на 31%, а у тритикале на 41%, содержание углеводов уменьшилось у тритикале на 4.3%, а у ржи на 7.9%. У пшеницы была отмечена обратная картина. Интенсивность дыхания во второй декаде марта увеличилась по отношению к февралю на 33%, а расход углеводов за этот период составил 10%.

В конце марта у всех исследуемых культур интенсивность дыхания была сходной, но количество сахаров у озимой ржи и тритикале было выше по сравнению с пшеницей. До конца наблюдений (апрель и май) существенных различий между культурами не было выявлено.

Рисунок 1. Температура воздуха в марте 2012 года (с 1 по 31 марта) min и max - минимальные и

максимальные температуры воздуха температура воздуха

Рисунок 2. Изменения в содержании водорастворимых углеводов и интенсивности дыхания у озимых злаков в осенне-весенний период. m±S.D.

а - содержание водорастворимых углеводов в узлах кущения озимой пшеницы, ржи и тритикале, % к абсолютно сухому веществу, n=12;

б - интенсивность дыхания узлов кущения озимой пшеницы, ржи и тритикале, n=4.

в течение суток, средняя - среднесуточная

ОБСУЖДЕНИЕ

Ингибиторный анализ качественной характеристики дыхания (вклада альтернативного и цитохромного путей транспорта электронов) показал, что вклад альтернативного пути (АП), связанного с функционированием альтернативной оксидазы в митохондриях, в дыхание узлов кущения изученных озимых злаков в период наблюдений не превышал 15.0 – 17.0%, при этом в осенний период у всех культур вклад АП в дыхание был сходным (около 11.0 – 15.0%).

Во второй декаде марта вклад АП в дыхание узлов кущения озимой пшеницы увеличивался до 15.0 – 17.0%, у озимой тритикале снижался до 9.0 – 10.0%, а у озимой ржи в этот период цианид-резистентное дыхание почти не обнаруживалось (0 – 5.0%). Эти данные отражают тот факт, что увеличение скорости дыхания узлов кущения у озимой пшеницы во второй декаде марта сопровождается возрастанием вклада АП в дыхание.

Обнаруженные нами различия в пробах, отобранных 15 марта, вероятно, обусловлены повышением температуры в дневное время до положительных значений. Изменение температуры окружающей среды приводило к различиям в ответной реакции озимых культур. По данным полевых исследований морозостойкость у пшеницы составила 70.8%, в то время как у ржи и тритикале - 95.8% и 91.6%, соответственно. Наибольший процент гибели озимой пшеницы можно связать с большей активацией дыхания и расходом углеводов весной, в период, когда температура воздуха днем достигает положительных значений, а в ночное время может опускаться до очень низких отрицательных температур.

Таким образом, более высокий уровень устойчивости растений озимой ржи и тритикале к низким температурам, по сравнению с озимой пшеницей, вероятно, связан с различиями в температурных оптимумах процесса дыхания и большей стабильностью ферментов, ответственных за дыхание, у более морозостойких культур озимой ржи и тритикале в весенний период.

Исследование выполнено при поддержке

Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8266.

Список литературы Связь морозостойкости озимых зерновых с интенсивностью дыхания и содержанием водорастворимых углеводов в течение осенне-весеннего периода

- Александров, В.Я. (1954). Упрощенный способ инфильтрации растительных тканей. Ботанический журнал, 39: 421-422

- Дорофеев, Н.В., Пешкова, А.А., Войников, В.К. (2004). Озимая пшеница в Иркутской области. Иркутск: Арт-Пресс, 175 с

- Головко, Т.К. (1999). Дыхание растений (физиологические аспекты). СПб.: Наука, 204

- Колупаев, Ю.Е., Карпец, Ю.В. (2010). Формирование адаптивных реакций на действие абиотических стрессоров. Киев: Основа, 352

- Колупаев, Ю.Е., Трунова, Т.И. (1992). Особенности метаболизма углеводов растений в условиях стрессов. Физ. и биох. культ. раст., 24: 523-533

- Кравец, В.С., Великожон Л.Г. (1984). Дыхание поддержания у озимой пшеницы в осенне-зимний период. Физ. и биох. культ. раст., 16: 529-533

- Трунова, Т.И. (2007). Растение и низкотемпературный стресс. М.: Наука, 54

- Трушанов, А.А. (1954). В кн.: Руководство по изучению биологического окисления полярографическим методом. М.: Наука, 73-79

- Mizuno, N., Sugie, A., Kobayshi, F., Takumi, S. (2008). Mitochondrial alternative pathway is associated with development of freezing tolerance. J. Plant Physiol., 165: 462-467

- Rose, M., Prado, C., Podazza, C., Interdonato, R., Gonzalez, J.A., Hilal, M., Prado, F.E. (2009). Soluble sugars -Metabolism, sensing and abiotic stress. Plant Signal. Behav., 4: 388-393

- Zeng, Y., Yu, J., Cang, J., Liu, L., Mu, Y., Wang, J., Zhang, D. (2011). Detection of sugar accumulation and expression levels of correlative key enzymes in winter wheat (Triticum aestivum) at low temperatures. Biosci. Biotechnol. Biochem., 75: 681-687