Связь наземных геохимических распределений с нефтеносностью на примере месторождений Западной и Восточной Сибири

Автор: Тимшанов Р.И., Устименко Е.А., Фурсенко Е.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Естественные науки

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219981

IDR: 140219981

Текст статьи Связь наземных геохимических распределений с нефтеносностью на примере месторождений Западной и Восточной Сибири

Результатом применения геохимических съемок в комплексе нефтегазопоисковых работ является, как правило, карта участков с аномальным содержанием углеводородов, используемых в качестве показателей нефтегазоносности. Повышение концентраций УВ в приповерхностных средах связывается с наличием залежи. Обоснованием такого подхода является объективно существующий процесс субвертикальной миграции, в результате которого нефтяные углеводороды достигают дневной поверхности и в той или иной степени аккумулируются в приповерхностных отложениях. Критика геохимической съемки указывает на неоднозначность интерпретации геохимических распределений. В немалой степени это обусловлено влиянием углеводородов, не связанных залежью, и трансформацией углеводородного потока в процессе миграции сквозь неоднородную матрицу геологического разреза. Проблема отчасти решается комплексированием геохимических данных с материалами сейсморазведочных работ, однако достаточно много информации об источнике геохимических аномалий и характере миграции УВ зашифровано в относительном составе определяемых УВ.

В результате многолетних геохимических исследований в Уватском районе Тюменской области сотрудниками ЗСФ ИНГГ СО РАН была показана однозначная связь содержаний моноароматических УВ в подпочвенных грунтах с продуктивностью юрских отложений. На основе соотношения концентраций бензола и толуола [3] предложен геохимический критерий условий миграции УВ (Б/Т*), используемый при прогнозе нефтеносности. Цель данной работы – обосновать связь распределений углеводородов в приповерхностных отложениях с залежами нефти, а также оценить степень изменения относительного состава нефтяных УВ в процессе миграции из залежи к дневной поверхности.

В работе использованы результаты геохимической съемки на Тас-Юряхском месторождении (Восточная Сибирь) и Песцовом месторождении (Западная Сибирь). Пробы были отобраны в ходе работ, проводимых научным коллективом ЗСФ ИНГГ СО РАН под руководством А.Ю. Белоносова. Отбор проб на Тас-Юряхском месторождении осуществлялся с глубины не менее 1 м по неравномерной сети вдоль сейсмических профилей 2D и зимников. На Песцовом месторождении пробы отбирались по сети профилей 3D.

Анализ содержания УВ бензиновой фракции проводился на газовом хроматографе Кристалл 5000.2, оснащенном 100 метровой колонкой CR-1 PONA с внутренним диаметром 0,25 мм и фазой 0,5 мкм. После прохождения колонки углеводороды регистрировались одновременно на пламенно-ионизационном (ПИД) и фото-ионизационном (ФИД) детекторах. Идентификация хроматографических пиков проводилась по опорным пикам смеси известных углеводородов с помощью программы «Хроматэк Gasoline». Определение высоты хроматографических пиков и содержания УВ осуществлялись с помощью ПИД. Селективность ФИД к непредельным УВ использовалась для повышения достоверности идентификации пиков. Всего в процессе исследований было проанализировано 1100 проб.

В процессе исследований было проведено сравнение среднего группового состава бензиновой фракции нефти из скважин Тас-Юряхского [4] и Песцового [5] месторождений со средним групповым составом углеводородов С2-С10, зафиксированных в пробах приповерхностных отложений (рис. 1, 2). Сходство между рассматриваемыми рядами на каждом из месторождений указывает на связь наземных геохимических распределений с залежами УВ. Таким образом, наглядно показано, что геохимическое поле в пределах месторождений, фиксируемое наземной съемкой, обусловлено поступлением УВ из залежей нефти. При этом можно отметить, что в результате миграции групповой состав углеводородов практически не меняется. Скорей всего это связано с тем, что заметный вклад в средний групповой состав УВ в пробах приповерхностных отложений вносят пробы с высокими и повышенными содержаниями УВ. Такие содержания фиксируются в зонах разломов и повышенной трещиноватости, являющимися активными высокопроница- емыми каналами миграции УВ. Вследствие относительно высокой скорости миграции, групповой состав мигрирующих УВ не успевает измениться.

Рис. 1. Сравнение группового состава УВ бензиновой фракции в приповерхностных отложениях и нефти Тас-Юряхского месторождения.

Рис. 2. Сравнение группового состава УВ бензиновой фракции в приповерхностных отложениях и нефти Песцового месторождения.

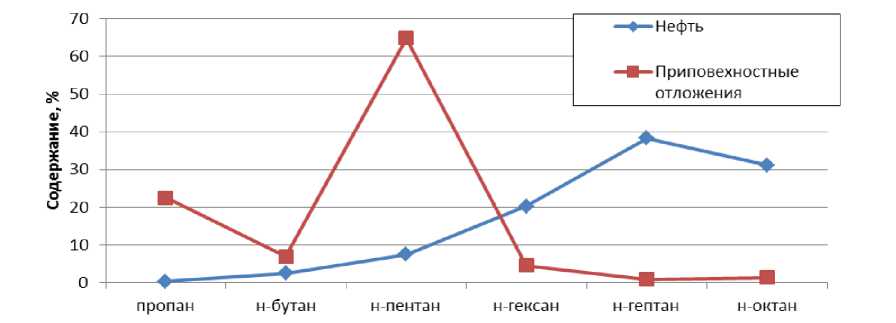

При рассмотрении средних содержаний гомологов метана в приповерхностных отложениях и нефти можно отметить изменение относительного состава УВ в результате миграции. В пробах наблюдается снижение относительной концентрации УВ с ростом молекуляр- ной массы, несмотря на то, что в нефти изначально в большей степени представлены тяжелые УВ (рис. 3). Снижение концентраций наблюдается отдельно для газовых и жидких УВ. Переход от углеводородных газов к жидким гомологам (бутан-пентан) сопровождается скачком концентраций.

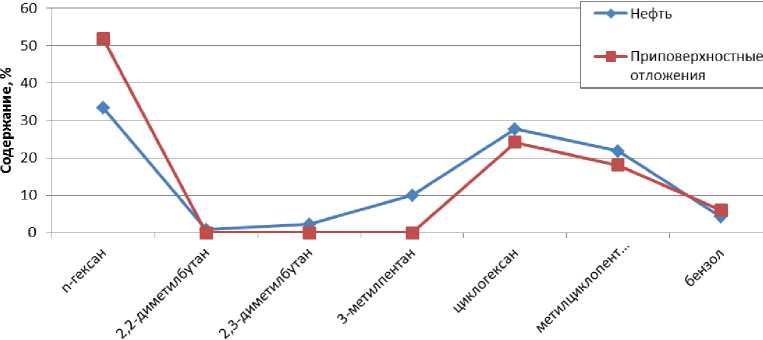

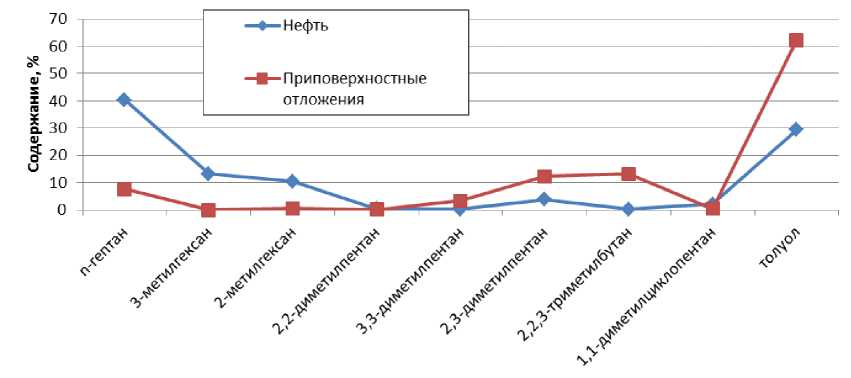

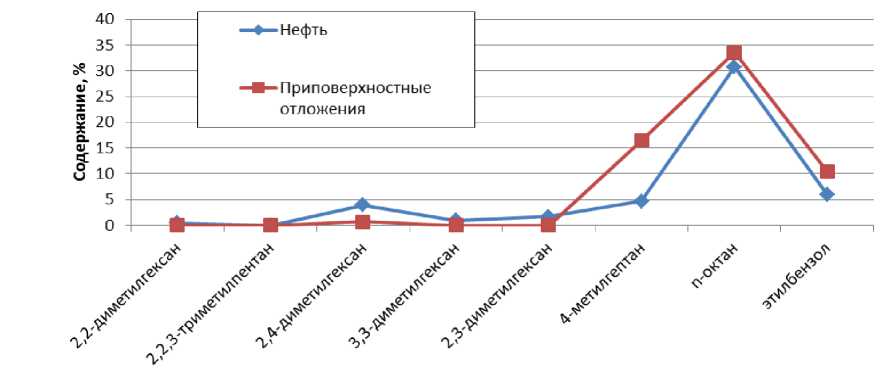

Для подтверждения взаимосвязи наземных геохимических полей с залежами нефти было проведено сопоставление УВ в пробах приповерхностных отложений и нефти отдельно в рядах 6-атомных углеводородов (рис. 4), 7-атомных (рис. 5) и 8-атомных (рис. 6). При таком рассмотрении изменение относительного состава УВ по молекулярной массе при их миграции не оказывает влияния на результаты сравнения.

Из рис. 4 видно, что относительный состав 6атомных УВ в приповерхностных отложениях идентичен составу нефти. При рассмотрении УВ в рядах С7 и С 8 были замечены расхождения распределений. Скорей всего это связано с тем, что с ростом молекулярной массы УВ их миграция проходит в меньших масштабах и, как следствие, в приповерхностных отложениях незначительные содержания этих УВ фиксируются на пределе чувствительности измерительной аппаратуры. Низкая частота встречаемости таких УВ в пробах приводит к неустойчивости средних величин, что также приводит к искажению. Так например, кроме приведенных на рисунке 6 углеводородов ряда С8, в нефти были обнаружены орто-, мета-, пара-ксилолы и некоторые нафтены, однако из-за их малой встречаемости в пробах приповерхностных отложений, эти компоненты были исключены из рассмотрения.

Подводя итог, можно отметить, значительное сходство как среднего группового состава УВ приповерхностных отложений и нефтей, так и их относительного состава по отдельности в рядах углеводородов С 6 , С 7 , С 8 . Наибольшая сходимость наблюдается в ряду 6-атомных УВ, обладающих среди рассматриваемых УВ наименьшей молекулярной массой и лучшей миграционной способностью. Среди УВ С5 провести подобный анализ не представляется возможным ввиду недостатка данных (имеются значения только по двум показателям).

Рис. 3. Сравнение относительного содержания УВ в ряду н-Алканов в нефти и приповерхностных отложениях.

Рис. 4. Сравнение относительного содержания УВ в ряду С6 в нефти и приповерхностных отложениях.

Рис. 5. Сравнение относительного содержания УВ в ряду С7 в нефти и приповерхностных отложениях.

Рис. 6. Сравнение относительного содержания УВ в ряду С8 в нефти и приповерхностных отложениях.

Дальнейшее детальное сопоставление относительных содержаний УВ, привлечение данных по другим месторождениям, а также комплексирование с геолого-геофизическими материалами позволит выявить закономерности изменения относительного состава нефтяных УВ в зависимости от условий миграции (проницаемости отложений) и повысить качество прогноза нефтегазоносности.

Список литературы Связь наземных геохимических распределений с нефтеносностью на примере месторождений Западной и Восточной Сибири

- Вебер В.В., Туркельтауб Н.М. Образование газообразных углеводородов в зависимости от фаций отложений//Геология нефти и газа. -1965. -№ 8. -С. 41-48.

- Старобинец И.С. Газогеохимические показатели нефтегазоносности и прогноз состава углеводородных скоплений. -М.: Недра, 1986. -200 с.

- Курчиков А.Р., Тимшанов Р.И. Связь полей распределения содержания бензола и толуола в подпочвенных глинах с нефтеносностью отложений (на примере месторождений юга Западной Сибири)//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -2012. -№ 10. -С. 10-18.

- Геохимия нефтей востока Сибирской платформы/Каширцев В.А. и др.; отв. ред. д.г.-м.н. В.И. Москвин. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2009. -180 с.

- Геохимия низкомолекулярных углеводородов нефтей и конденсатов Надым-Тазовского междуречья и северных районов Широтного Приобья (Западная Сибирь)/Е.А. Фурсенко. -Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2014. -С. 48-54.