Связь пространственной синхронизации биопотенциалов тета-диапазона ЭЭГ человека с разной успешностью выполнения интеллектуальной задачи

Автор: Коробейникова И.И.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Психиатрия. Психология. Неврология

Статья в выпуске: 2 (57) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219803

IDR: 140219803

Текст статьи Связь пространственной синхронизации биопотенциалов тета-диапазона ЭЭГ человека с разной успешностью выполнения интеллектуальной задачи

В наших предыдущих исследованиях показано, что преобладание в фоновой ЭЭГ спектральной мощ- ности низкого или высокого диапазонов альфа ритма могут рассматриваться в качестве прогностических критериев результативности выполнения как стереотипных видов деятельности, таких как зрительнопространственные задачи [7], а также более сложных видов деятельности, позволяющих оценить способность испытуемого к анализу и сравнению, а также логическим построениям. Было выявлено, что при выполнении подобных тестов у испытуемых с исходно высокой спектральной мощностью (СМ) низкочастотного диапазона альфа ритма имела место более высокая фоновая СМ тета диапазона ЭЭГ левого полушария, высокий уровень которой сохранялся при выполнении теста «Установление закономерностей» [2].

В конце прошлого столетия было сформулировано представление о существовании диффузной тета-системы, включающей структуры гиппокампа, гипоталамуса, поясную извилину, ассоциативные лобные и теменные зоны коры головного мозга [10]. Эти структуры, с одной стороны, являются морфофункциональным субстратом эмоций [6], с другой стороны, играют определенную роль в регуляции целенаправленного внимания. Существует гипотеза, согласно которой резонансные явления в диффузной тета-системе, возникающие на фоне генерации тета-ритма, создают условия повышенной нейронной пластичности, необходимой для активной переработки, передачи и запоминания информации [6], а также извлечения ее из памяти [9]. Наши данные подтвердили гипотезу о том, что показатели синхронизации биопотенциалов в тета полосе ЭЭГ могут являться коррелятами различной результативности некоторых видов простой стереотипной целенаправленной деятельности человека [1]. Однако необходимо было проверить ее на других, более сложных видах деятельности.

Целью настоящей работы было исследование структуры пространственной организации тета-потенциалов коры головного мозга при интеллектуальной деятельности у студентов с различными исходными характеристиками альфа ритма ЭЭГ.

Материал и методы. В исследовании на основе добровольного информированного согласия принял участие 31 студент (мужчины в возрасте 18-21 года, правши c нормальной остротой зрения). Испытуемому, сидящему в удобном кресле перед монитором, предлагался модифицированный и компьютеризированный нами тест «Установление закономерностей», суть которого подробно описана в предыдущих публикациях [3].

Время выполнения теста в инструкции не оговаривалось. Рассчитывали коэффициент успешности (КУ) выполнения тестовых заданий по формуле, учитывающей общее число просмотренных цифровых групп и число допущенных при этом ошибок [5].

У испытуемых регистрировали ЭЭГ в исходном состоянии (Ф1), при выполнении теста (1 минута работы) и после завершения тестирования (Ф2). Регистрацию ЭЭГ проводили с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно по схеме “10–20” в затылочных (О2, О1), теменных (Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях. Объединенные референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации составляла 0,5–35,0 Гц, постоянная времени – 0,32 с. Частота оцифровки сигнала 200 Гц. После регистрации все записи ЭЭГ были перенесены в компьютерную систему анализа и топографического картирования электрической активности мозга «BRAINSYS» для Windows и обработаны с помощью пакета программ «НЕЙРО-КМ» (ООО «Статокин», г. Москва). Спектрально-когерентный анализ безарте-фактных участков ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье. Эпоха анализа составляла 4 сек, при длительности каждого анализируемого фрагмента в 1 минуту.

Рассчитывали средние значения коэффициентов внутри и межполушарной когерентности (Кког) в тета-диапазоне (4,0-7,0 Гц) для всех возможных сочетаний пар исследованных отведений. Для статистической обработки полученных данных и представления результатов использовали пакет STATISTIКA v.6. Достоверность различий анализируемых показателей у студентов выделенных групп оценивали с помощью дисперсионного анализа “Breakdown and one-way ANOVA”. Достоверность изменения значений показателей в разных ситуациях у одной группы испытуемых оценивали с использованием t-критерия для связанных выборок.

Результаты и обсуждение.

По выраженности СМ альфа-1 и альфа-2 диапазонов в затылочных отведениях ЭЭГ, зарегистрированной в исходном состоянии при закрытых глазах, были выделены две группы испытуемых. В группу 1 (n=8) вошли лица, у которых СМ альфа-1 ритма (7-10 Гц) составляла больше 70% от мощности общего диапазона альфа ритма; в группу 2 (n=9) вошли испытуемые, у которых СМ альфа-2 ритма (10-13 Гц) составляла больше 70% от общей мощности диапазона альфа-ритма.

Сравнительный анализ результата показал, что КУ был достоверно выше в группе 1 (32,2 + 1,8 в группе 1 и 24,7 + 1,7 в группе 2; р=0,009) за счет большего количества просмотренных(34,0 + 1,8 в группе 1 и 28,2 + 1,8 в группе 2; р=0,038) и большего количества правильно отмеченных (11,9 + 0,6 в группе 1 и 8,6 + 0,7 в группе 2; р=0,005) цифровых групп. Таким образом, результативность теста была выше в группе студентов с исходно высокой мощностью альфа1 диапазона.

Анализ значений Кког в диапазоне тета рита у студентов выделенных групп позволил выявить системы когерентных связей, где межгрупповые различия достигали достоверного уровня значимости (табл. 1).

В исходном состоянии (Ф1) у студентов 1-й группы имела место достоверно более усиленная кооперация биопотенциалов тета диапазона, причем она носила исключительно межполушарный характер (14 региональных связей из 15). Для более наглядного представления выявленных различий в значениях Кког биопотенциалов тета- полосы ЭЭГ у испытуемых выделенных групп, была построена схема топографического расположения региональных связей биопотенциалов.

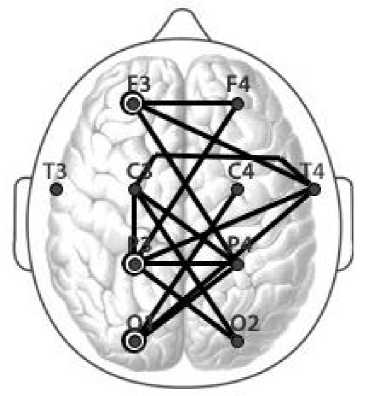

На схеме (рис. 1А) отображены связи между областями коры, где Кког биопотенциалов тета диапазона ЭЭГ в исходном состоянии был достоверно выше у студентов 1-й группы по сравнению со 2-й. В этой сложной системе межцентральных взаимодействий нам представляется гипотетически возможным выделить три системы межполушарных связей.

Таблица 1

Средние значения функции когерентности в диапазоне 4-7 Гц у студентов 1-й и 2-й групп в исходном состоянии (Ф1), на первой минуте выполнения теста (Т-1 мин), и после его окончания (Ф2); (M + m)

|

Отв ЭЭГ |

Фон 1 |

р |

Тест 1 мин |

р |

Фон 2 |

р |

|||

|

1 гр |

2 гр |

1 гр |

2 гр |

1 гр |

2 гр |

||||

|

Р3-О2 |

0,50 + 0,05 |

0,35 + 0,04 |

0,026 |

0,46 + 0,02 |

0,32 + 0,04 |

0,031 |

0,52 + 0,05 |

0,40 + 0,05 |

- |

|

С3-О2 |

0,36 + 0,03 |

0,26 + 0,03 |

0,330 |

0,37 + 0,03 |

0,20 + 0,03 |

0,003 |

0,40 + 0,05 |

0,25 + 0,03 |

0,020 |

|

Р4-О1 |

0,58 + 0,05 |

0,41 + 0,06 |

0,047 |

0,53 + 0,04 |

0,43 + 0,04 |

- |

0,58 + 0,07 |

0,48 + 0,04 |

- |

|

С4-О1 |

0,44 + 0,04 |

0,30 + 0,04 |

0,046 |

0,40 + 0,03 |

0,26 + 0,03 |

0,020 |

0,44 + 0,06 |

0,34 + 0,03 |

- |

|

Т4-О1 |

0,42 + 0,03 |

0,28 + 0,04 |

0,037 |

0,37 + 0,02 |

0,26 + 0,02 |

0,003 |

0,39 + 0,03 |

0,34 + 0,03 |

- |

|

Р3-Р4 |

0,70 + 0,03 |

0,50 + 0,06 |

0,016 |

0,65 + 0,03 |

0,47 + 0,05 |

0,003 |

0,70 + 0,04 |

0,54 + 0,05 |

0,040 |

|

С3-Р4 |

0,65 + 0,03 |

0,43 + 0,06 |

0,011 |

0,61 + 0,02 |

0,37 + 0,06 |

0,005 |

0,66 + 0,04 |

0,45 + 0,05 |

0,010 |

|

F3-Р4 |

0,48 + 0,03 |

0,33 + 0,04 |

0,010 |

0,49 + 0,04 |

0,29+0,04 |

0,001 |

0,52+0,04 |

0,32 + 0,04 |

0,010 |

|

С4-Р3 |

0,68 + 0,02 |

0,52 + 0,05 |

0,015 |

0,64 + 0,02 |

0,48 + 0,04 |

0,007 |

0,68 + 0,04 |

0,53 + 0,04 |

0,020 |

|

С3-Р3 |

0,89 + 0,01 |

0,78 + 0,04 |

0,015 |

0,86 + 0,02 |

0,78 + 0,03 |

- |

0,87 + 0,02 |

0,77 + 0,03 |

0,040 |

|

F4-Р3 |

0,55 + 0,01 |

0,44 + 0,05 |

0,048 |

0,55 + 0,01 |

0,37 + 0,03 |

0,001 |

0,55 + 0,03 |

0,39 + 0,04 |

0,010 |

|

Т4-Р3 |

0,51 + 0,03 |

0,33 + 0,05 |

0,007 |

0,45 + 0,03 |

0,28 + 0,04 |

0,007 |

0,48 + 0,04 |

0,35 + 0,05 |

0,050 |

|

Т4-С3 |

0,50 + 0,03 |

0,29 + 0,05 |

0,005 |

0,44 + 0,03 |

0,25 + 0,04 |

0,004 |

0,42 + 0,06 |

0,31 + 0,04 |

- |

|

F3-F4 |

0.78 + 0.02 |

0.64 + 0.05 |

0.036 |

0.77 + 0.01 |

0.61 + 0.04 |

0.007 |

0.72 + 0.08 |

0.61 + 0.04 |

- |

|

Т4-F3 |

0.42 + 0.03 |

0.23 + 0.05 |

0.009 |

0.36 + 0.03 |

0.18 + 0.01 |

0.004 |

0.42 + 0.04 |

0.23 + 0.03 |

0.020 |

|

F4-О1 |

0,27 + 0,04 |

0,21 + 0,03 |

- |

0,27 + 0,03 |

0,15 + 0,02 |

0,020 |

0,29 + 0,06 |

0,22 + 0,02 |

- |

|

F3-О1 |

0,34 + 0,04 |

0,30 + 0,04 |

- |

0,37 + 0,03 |

0,24 + 0,03 |

0,010 |

0,38 + 0,06 |

0,32 + 0,03 |

- |

|

С4-Р4 |

0,85 + 0,01 |

0,75 + 0,05 |

- |

0,86 + 0,01 |

0,76 + 0,04 |

0,043 |

0,84 + 0,02 |

0,76 + 0,04 |

- |

|

F4-Р4 |

0,63 + 0,03 |

0,60 + 0,05 |

- |

0,68 + 0,02 |

0,56 + 0,05 |

0,030 |

0,64 + 0,04 |

0,58 + 0,05 |

- |

|

Т3-Р4 |

0,42 + 0,05 |

0,35 + 0,04 |

- |

0,40 + 0,03 |

0,27 + 0,04 |

0,041 |

0,41 + 0,07 |

0,32 + 0,05 |

- |

|

F3-Р3 |

0,66 + 0,02 |

0,63 + 0,03 |

- |

0,67 + 0,03 |

0,54 + 0,03 |

0,009 |

0,66 + 0,03 |

0,56 + 0,05 |

- |

|

С3-С4 |

0,75 + 0,02 |

0,64 + 0,06 |

- |

0,72 + 0,02 |

0,56 + 0,06 |

0,033 |

0,74 + 0,04 |

0,62 + 0,04 |

- |

|

F4-С4 |

0,85 + 0,01 |

0,85 + 0,02 |

- |

0,87 + 0,01 |

0,80 + 0,02 |

0,034 |

0,83 + 0,02 |

0,81 + 0,02 |

- |

|

F3-С4 |

0,67 + 0,02 |

0,50 + 0,06 |

- |

0,67 + 0,01 |

0,53 + 0,05 |

0,040 |

0,62 + 0,02 |

0,54 + 0,04 |

- |

|

F4-С3 |

0,68 + 0,01 |

0,59 + 0,05 |

- |

0,71 + 0,01 |

0,55 + 0,04 |

0,011 |

0,62 + 0,07 |

0,58 + 0,04 |

- |

|

Т3-F4 |

0,35 + 0,03 |

0,30 + 0,04 |

- |

0,38 + 0,02 |

0,25 + 0,03 |

0,012 |

0,42 + 0,03 |

0,27 + 0,03 |

0,050 |

А

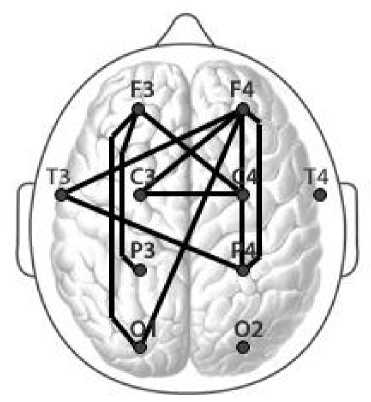

Рис. 1. Схема топографического расположения региональных связей биопотенциалов тета полосы ЭЭГ у испытуемых в исходном состоянии (А) и на первой минуте выполнения тетста (Б). Представлены только те региональные связи, которые были достоверно выше у студентов 1-й группы по сравнению со 2-й. Обозначение отведений ЭЭГ согласно международной системе «10-20».

Б

Первая система связей имела «фокус» усиления межполушарного взаимодействия биопотенциалов в левом затылочном отделе коры головного мозга. Исходно у студентов 1-й группы наблюдалось более усиленное взаимодействие биопотенциалов коры на частоте тета ритма между левой затылочной областью и правыми центральной, теменной и височной областями коры. Вторая система связей имела «фокус» усиленного взаимодействия биопотенциалов в левой теменной области коры, где наблюдалось увеличение кооперации с правыми фронтальной, центральной теменной, затылочной и височной областями коры головного мозга. Третья системы связей имела «фокус» усиления взаимодействия биопотенциалов в левой фронтальной области, где выявлено увеличение синхронизации биопотенциалов с правыми фронтальной, теменной и височной областями коры головного мозга.

Таким образом, предполагается, что уже в исходном состоянии у более результативных испытуемых 1й группы усиление кооперации биопотенциалов в тета полосе ЭЭГ имело четкую левополушарную локализацию. Все три выявленные «фокуса» усиления когерентности были расположены в левом полушарии, а когерентные отношения носили исключительно межполушарный характер. Этот факт может быть интерпретирован как свидетельство специфического межполушарного взаимодействия биопотенциалов, отражающего вовлеченность левополушарных механизмов анализа информации в процесс ее обработки. Принимая во внимание наши предыдущие данные, следует особо отметить, что испытуемых с исходно высокой СМ низкочастотного диапазона альфа ритма, показавшие большую результативность в тесте, имела место более высокая фоновая СМ тета диапазона ЭЭГ именно левого полушария, высокий уровень которой сохранялся на первой минуте выполнения теста [3].

Анализ Кког тета потенциалов на первой минуте выполнения теста показал, что достоверные различия по Кког между студентами выделенных групп, имевшие место в исходном состоянии, остаются и при необходимости выполнять работу (табл.). Кроме этого на первой минуте теста у испытуемых 1-й группы отмечается достоверно более тесная, по сравнению с испытуемыми 2-й группы, кооперация биопотенциалов тета полосы ЭЭГ между рядом других областей коры (в таблице эти области выделены жирным курсивом). Схема топографического расположения дополнительных региональных связей биопотенциалов тета полосы ЭЭГ испытуемых на первой минуте выполнения теста представлена на рис. 1Б. На схеме представлены только те связи, которые были достоверно выше у 1-й группы испытуемых по сравнению со 2-й. Следует отметить, что необходимость выполнения задания сопровождается усиленной кооперацией как межполушарных, так и внутриполушарных связей. Обращает на себя внимание правая фронтальная область коры (F4), с которой у испытуемых 1-й группы устанавливаются достоверно более высокие связи биопотенциалов в тета полосе с левыми затылочной, центральной и височной, а также правыми центральной и теменной областями и левая фронтальная область (F3), где у испытуемых 1-й группы зарегистрированы достоверно более высокие связи с правыми центральной и левыми теменной и затылочной областями. Лобные доли традиционно рассматриваются как мозговой субстрат произвольного внимания и их, наряду с другими структурами, относят к диффузной тета-системе, играющей существенную роль в регуляции целенаправленного внимания [10]. Имеются убедительные доказательства высокой активации префронтальной коры правого полушария в случаях, когда когнитивная задача для испытуемого является новой [8].

В настоящем исследовании у студентов с более высокими результатами выявлена усиленная кооперация биопотенциалов фронтальных областей с теменными отделами (F3-P3 и F4-P3) обоих полушарий. Этот факт согласуется с представлениями о том, что теменные области коры относят к системе, вовлеченной в процессы пространственной интеграции зри- тельной информации и в управление зрительно- пространственным вниманием. [4].

Особо следует отметить, достоверно высокий Кког так называемой длиннодистанционной связи правой фронтальной и левой затылочной областей коры головного мозга испытуемых 1-й группы. (Рис.1Б). Этот факт согласуется с литературными данными о том, что усиление фонового межполушарного взаимодействия биопотенциалов в полосе тета-ритма ЭЭГ именно в этом регионе (правая фронтальная - левая каудальная области) сопутствует высоким показателям логического мышления [4]

Таким образом, на первой минуте выполнения теста имело место увеличение числа региональных связей, где Кког был достоверно выше в 1-й наиболее результативной группе испытуемых. Анализ причин такого рода различий показал, что, если в 1-й группе при переходе к этапу выполнения теста, Кког оставался на уровне фоновых значений или повышался, то во 2-й группе значения Кког снижались, что приводило к появлению межгрупповых различий с достоверным уровнем значимости.

После выполнения теста (Ф2) указанные дополнительные различия в кооперации тех областей, которые имели место на первой минуте теста у испытуемых 1-й и 2-й групп нивелировались. Следует подчеркнуть тот факт, что после выполнения теста Кког оставались достоверно выше у испытуемых 1-й группы в тех областях, которые были описаны в исходном состоянии (таблица 1).

Таким образом, в настоящем исследовании было показано, что получение высокого результата деятельности, требующей от испытуемых способности к логическим построениям, тесно связано с фоновой выраженностью высоко и низкочастотных диапазонов альфа ритма, а также уровнем когерентных взаимоотношений биопотенциалов на частоте тета ритма ЭЭГ.

Список литературы Связь пространственной синхронизации биопотенциалов тета-диапазона ЭЭГ человека с разной успешностью выполнения интеллектуальной задачи

- Коробейникова И.И. Связь пространственной синхронизации биопотенциалов тета диапазона ЭЭГ человека с успешностью выполнения зрительно пространственных задач//Физиология человека. -2011. -Том 37, № 5. -С. 26.

- Коробейникова И.И. Успешность результативной деятельности студентов с различными спектрально-пространственными характеристиками альфа-ритма фоновой ЭЭГ//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 3 (52). -С. 52.

- Коробейникова И.И Связь результативности интеллектуальной тестовой деятельности человека с различными спектральными характеристиками альфа ритма фоновой ЭЭГ//Тюменский медицинский журнал. -2014. -Том 16, № 3. -С. 50.

- Разумникова О.М. Отражение структуры интеллекта в пространственно-временных особенностях фоновой ЭЭГ//Физиология человека. -2003. -Том 29, № 5. -С. 115.

- Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Феникс. -Ростов-на-Дону, 2000. -С. 27-29.

- Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу. -М., 1998. -263 с.

- Умрюхин Е.А., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Успешность выполнения тестовых заданий студентами с различными спектральными характеристиками альфа-ритма фоновой ЭЭГ//Физиология человека. -2009. -Том 35, № 5. -С. 33-39.

- Элхон Голдберг Управляющий мозг: лобные доли, лидерство и цивилизация. -М.: Смысл, 2003. -335 с.

- Axmacher N., Cohen M.X., Fell J. et all. Intracranial EEG correlates of expectancy and memory formation in the human hippocampus and nucleus accumbens//Neuron. -2010. -Vol. 65. -P. 541.

- Demiralf T., Basar-Eroglu C., Rahn E., Basar E. Eventrelated theta rhythms in cat hippocampus and prefijntal cortex during an omitted stimulus paradigm//Int. J. Psychophysiol. -1994. -Vol. 18. -P. 35.