Своеобразные каменные изваяния из Музея имени В. А. Лапко в селе Новониколаевка в Кыргызстане

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются своеобразные каменные изваяния из коллекции народного музея им. В. А. Лапко в с. Новониколаевка Чуйской области Республики Кыргызстан. Одно из них представляет собой каменную стелу с изображением мужчины с кубком в правой руке. Он изображен с непокрытой, вероятно, обритой головой. На лице выделены брови, глаза, прямой нос, усы, губы и клиновидная бородка. Одет в наплечную одежду с отворотами на груди. Показан сидящим, с согнутыми в коленях ногами, в сапогах. На поясе воспроизведен прямой, короткий клинок, вероятно, в ножнах. Другая каменная скульптура запечатлела образ молодого воина, без усов и бороды, с клинковым оружием на поясе. На голове выделяется сферический головной убор с горизонтальными полосами. В ушах показаны подвески, включающие несколько шариков. Человек одет в халат с отворотами на груди. В правой руке он держит чашу. Спереди на поясном ремне подвешен кинжал в ножнах. Ниже более длинный клинок с двумя полукруглыми выступами на ножнах. Вероятно, это сабля. С правой стороны статуи показан, видимо, мешочек с кресалом. Судя по характерным деталям, изваяния могут быть отнесены к культуре западных тюрок раннего Средневековья.

Республика кыргызстан, чуйская долина, новониколаевка, народный музей, каменные изваяния

Короткий адрес: https://sciup.org/147219779

IDR: 147219779 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Своеобразные каменные изваяния из Музея имени В. А. Лапко в селе Новониколаевка в Кыргызстане

Поминальные памятники с установленными на них каменными стелами и скульптурами являются важным источником по истории древнетюркской культуры. В Северном Кыргызстане они широко распространены, однако к настоящему времени большая часть каменных изваяний перемещена с мест первоначального местонахождения в различные, в том числе школьные, музеи. Цель статьи – проанализировать и ввести в научный оборот сведения о двух оригинальных каменных изваяниях, размещенных в школьном музее им. В. А. Лапко в с. Новониколаевка Чуйской области Республики Кыргызстан. Для этого необходимо проследить основные события истории изучения каменных изваяний в Притяньшанье, подробно описать анализируемые скульптуры, определить их хронологию и культурную принадлежность. Изучение данных ар-

Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Худяков Ю. С. , Борисенко А. Ю. Своеобразные каменные изваяния из музея имени В. А. Лапко в селе Новонико-лаевка в Кыргызстане // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 5: Археология и этнография. С. 61–67.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 5: Археология и этнография

тефактов является актуальным, поскольку они отличаются определенным своеобразием исполнения, для того чтобы быть объектом самостоятельного научного анализа. Ранее они целенаправленно не исследовались.

Антропоморфные каменные изваяния на Тянь-Шане и в Семиречье интересовали ученых и путешественников еще с начала XIX в. [Винник, 1995. С. 160–164]. Краткие описания и зарисовки отдельных каменных скульптур в Иссык-Кульской котловине были сделаны во время экспедиционной поездки в 1856 г. Ч. Ч. Валихановым [1984. С. 341–342]. В дальнейшем некоторые каменные изваяния в окрестностях оз. Иссык-Куль были осмотрены П. П. Семеновым-Тян-Шанским, высказавшим предположение о том, что они могли принадлежать древним кочевником – усуням [Семенов, 1946. С. 182–183]. Существенный вклад в изучение каменных изваяний на Тянь-Шане в конце XIX в. внес В. В. Бартольд, впервые достаточно точно определивший их хронологию и принадлежность. По его утверждению, в Среднеазиатском регионе они начали устанавливаться тюрками в VII–VIII вв. [1966. С. 38–39]. В дальнейшем А. Н. Берн-штам также отнес эти памятники к раннему Средневековью [1952. С. 79–81]. В середине 1960-х гг. средневековые каменные изваяния, известные к этому времени на территории Кыргызстана и Казахстана, были систематизированы и обобщены Я. А. Шером, который выделил среди них несколько типов и высказал свои соображения по поводу их типологии, хронологии, культурной принадлежности и семантики [1966. С. 40–46, 55–64]. Во второй половине ХХ в. подробно рассмотрел основные результаты истории изучения таких памятников в Кыргызстане Д. Ф. Винник [1995. С. 160–175]. В 1970-е гг. исследованием каменных статуй занимался В. П. Мокрынин, он отнес некоторые женские скульптуры к культуре эфталитов [1975. С. 113–119]. В 1950–1970 гг. многие средневековые каменные изваяния были перевезены из мест своего обнаружения в горах и долинах Тянь-Шаня в краеведческие музеи, школы, дома культуры Кыргызстана с целью их сохранения. К сожалению, при этом по большей части не фиксировались и не исследовались места их первоначальной установки. В последующие годы анализом средневековых каменных изваяний на Тянь-

Шане занимались известный кыргызский археолог К. Ш. Табалдиев и один из авторов настоящей статьи. Так, К. Ш. Табалдиев в 1996 г. проанализировал серию каменных изваяний с Тянь-Шаня [1996. С. 60–82]. В процессе раскопок древнетюркских поминальных комплексов на археологическом памятнике Аламышик ему удалось определить расположение древнетюркских поминальных оградок и находившихся рядом с ними каменных изваяний. В 2008 г. каменные изваяния из Кочкорской долины и собрания Кошой-Коргонского музея изучались кыргызстанскими археологами М. И. Москалевым и О. А. Солтобаевым [Москалев, 2008. С. 25–27; Москалев, Солтобаев, 2008]. В 2009 г. древнетюркские поминальные сооружения и каменные изваяния Тянь-Шаня были проанализированы в обобщающем исследовании памятников культуры древних тюрок [Худяков, Табалдиев, 2009. С. 68–87].

В целом, в настоящее время уровень изученности данных артефактов достаточно высок, что позволяет проводить на этой базе уверенные интерпретации и хронологические определения для вновь обнаруживаемых объектов.

В ходе экспедиционной поездки в Республику Кыргызстан в июле 2016 г. авторам настоящей статьи при содействии кыргызских коллег, в том числе О. А. Солтобаева, довелось посетить народный музей им. В . А. Лап-ко при средней школе в с. Новониколаевка в Чуйской долине. Музей был организован сельским учителем В. А. Лапко, в течение многих лет преподававшим здесь историю. В предшествующие годы он вместе со своими учениками создал при школе археологический кружок и проводил поиски в окрестностях села. Им удалось собрать внушительную коллекцию археологических находок с распаханных полей. Материалы представлены в экспозиции музея, размещенного в отдельном здании. Музей получил название «народного», поскольку на его функционирование не выделяются государственные средства. Наряду с разнообразными археологическими предметами из памятников древних и средневековых культур Тянь-Шаня и Семиречья в экспозиции и во дворе музея установлено несколько каменных изваяний. Некоторые из них выполнены достаточно оригинально и потому могут быть объектом самостоятельного научного изучения.

К сожалению, точных сведений о местах их обнаружения у хранителя музея и местных жителей получить не удалось. С их слов известно лишь, что изваяния, как и иные археологические материалы, хранящиеся в музее, происходят из окрестностей данного населенного пункта.

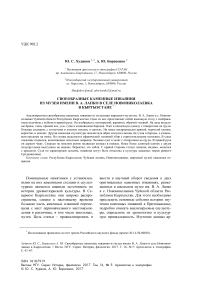

Один из статуарных памятников установлен во дворе музея. Его высота над поверхностью земли 97 см, ширина 48 см, толщина 20 см (рис. 1). Массивную каменную стелу довольно сложно определить в качестве скульптуры, более правильным было бы назвать ее каменной плитой, на одной из широких сторон которой с помощью какого-то металлического инструмента низким барельефом воспроизведена фигура сидящего взрослого человека. Его голова довольно крупная, лишенная волос, вероятно, полностью обритая; широкое лицо, на котором выделяются узкие, дуговидные брови, соединяющиеся на переносице. Глаза большие, миндалевидные, нос прямой, узкий с полукруглыми ноздрями. С обеих сторон от носа крупными полукружиями обозначены щеки. Под носом изображены изогнутые вдоль верхней губы усы с плавно загнутыми кверху концами; нижняя губа выгнута дугой. Выделены крупные овальные уши. Голова завершается подбородком приострен-ной формы с небольшой, коротко подстриженной клинышком бородой. Шея короткая, широкая. Человек показан сидящим, с широко расправленными плечами и сложенными калачиком ногами; в верхней одежде, вероятно, длиннополом халате с отворотами на груди. Руки согнуты в локтевых суставах, в ладони правой руки – сосуд, который может быть определен как кубок, на коническом поддоне. Верхняя часть кубка четко не прослеживается – данный участок стелы поврежден. На запястье правой руки просматривается узкая вертикальная полоска. Возможно, подобным образом выделено нижнее окончание рукава халата. Ладонь левой руки покоится на верхнем окончании узкой полосы на поясе скульптуры, расположенной под тупым углом к линии, на которой должен находиться подпоясывающий верхнюю одежду пояс, в действительности, однако, не изображенный. Вероятно, так показано длинноклинковое оружие, вложенное в ножны. Ноги согнуты калачиком, покрыты полами халата. Можно высказать предположение, что схематично отмечены

Рис. 1 . Каменная стела с изображением древнего тюрка из музея им. В. А. Лапко

и кожаные сапоги с длинными узкими голенищами, плотно облегающие ступни.

Несмотря на значительное своеобразие изображения на данной стеле, есть определенные основания отнести его к культуре западных тюрок и тюргешей VII–VIII вв. н. э. [Шер, 1966. С. 40–44]. В пользу этого свидетельствует характерное для каменных изваяний древних тюрок Центрально-Азиатского историко-культурного региона изображение головы персонажа с типичными чертами лица, длинными усами, согнутой в локтевом суставе правой рукой, держащей кубок на поддоне. Подобная манера воспроизведения лица, усов и близких по форме сосудов на поддонах встречена на многих древнетюркских каменных изваяниях Горного Алтая, Тувы, Монголии [Евтюхова, 1952. С. 108; Рис. 4; 14; 46, 2 ; 47, 1 ]. Похожие кубки на поддонах неоднократно фиксировались в руках у персонажей на каменных изваяниях на сопредельных территориях Восточного Туркестана, Казахстана, Семиречья и Тянь-Шаня [Шер, 1966. Табл. I, 1 – 3 ; II, 8 ; III, 18 ; VII, 34 ; VIII, 37 ; IX, 40 , 41 , 43 ; X, 45 , 46 ; XI, 47 ; XV, 62 , 63 ; XVII, 72 – 75 ].

Рис. 2 . Каменное изваяние древнего тюрка из музея им. В. А. Лапко

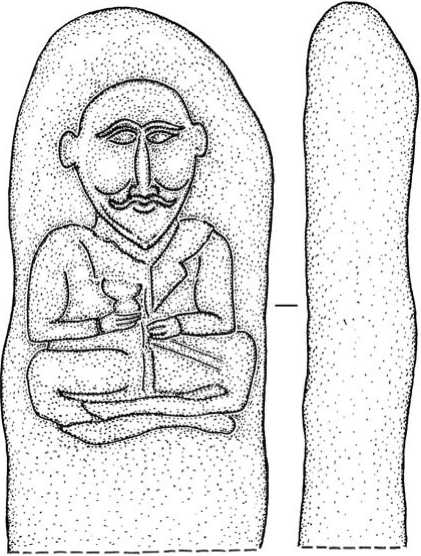

Другое своеобразное антропоморфное каменное изваяние находится в экспозиции внутри помещения музея. Его высота 96 см, ширина 38 см, толщина 40 см (рис. 2). Представляет собой объемную скульптуру, выполненную из массивного каменного монолита. Ее голова была некогда отбита и, вероятно, после обнаружения приклеена на прежнее место, к сожалению, не очень аккуратно (на поверхности лицевой части скульптуры сохранились потеки клея). На голове изваяния низким барельефом воспроизведен сферический головной убор c широким околышем, окаймленным вдоль верхнего и нижнего краев узкими горизонтальными полосами. Между ними выделяется еще одна, третья полоса, оканчивающаяся посредине небольшим расширением асимметрично-ромбической формы. Изображенное лицо довольно моложавое, без усов и бороды. Брови дуговидные, плавно изогнуты кверху, соединены с прямым носом, расширяющимся к нижней части, ноздри полукруглые. Ниже бровей, по обе стороны от переносицы, симметрично изображены большие миндалевидные глаза, низким барельефом выделяются пухлые щеки. Ниже носа очерчен рот с плотно сжатыми, небольшими пухлыми губами. Отмечены овал лица и подбородок, крупные уши с небольшими подвесными украшениями, состоящие из цепочки шаровидных подвесок. Человек имеет наплечную одежду, похожую на халат с треугольными отворотами на груди. На нижних окончаниях рукавов имеются неширокие обшлага. Правая рука согнута в локте и приподнята к груди. В ладони этой руки со слегка согнутыми пальцами находится сосуд. Вероятно, это чаша-пиала с широким, сферическим туловом. Левая рука согнута, ладонь находится на поясе. Туловище перетянуто посредине поясным ремнем, на котором с правой стороны низким барельефом выделена одна поясная обойма. Пряжка не показана. Спереди, почти вплотную к поясному ремню подвешен кинжал с плавно изогнутым в сторону спинки клинком, нешироким перекрестием, один конец которого, находящийся со стороны лезвия, шире, чем конец, обращенный в сторону спинки клинка. Рукоять кинжала довольно короткая, немного расширяющаяся в сторону навершия. На поверхности обкладки рукояти со стороны лезвия клинка имеются небольшие, приостренные зубцы. Вероятно, так показаны пазы, предназначенные для более прочного хвата рукояти кинжала пальцами правой руки. Кинжал вложен в ножны, у которых выделены две полукруглые петли для крепления к поясному ремню. На правом боку изваян небольшой дисковидный предмет, возможно, огниво, помещенное в чехол и подвешенное к поясному ремню. На левом боку ниже пояса и кинжала наклонно изображена двойная полоса с двумя дуговидными ответвлениями. Очевидно, так пытались воспроизвести саблю, вложенную в ножны с двумя петлями и подвешенную к поясному ремню. Однако по каким-то причинам данная часть барельефного изображения длинного клинкового оружия не была завершена. От сабли в сторону поясного ремня отходит узкая наклонная полоска, возможно, ремешок, с помощью которого она подвешивалась к поясному ремню.

Несмотря на некоторые отличительные особенности, в том числе на отсутствие на лице усов и бороды, данное изваяние по его основным характерным особенностям можно с уверенностью отнести к древнетюркским каменным скульптурам первого типа – с сосудом в правой руке и оружием на поясе, которые в середине 1960-х гг. были выделены среди антропоморфных памятников Семиречья [Шер, 1966. С. 25–26]. Определенное сходство можно проследить с другой известной объемной каменной статуей, которая установлена во дворе средней школы в с. Туура-Суу. В свое время эта скульптура была найдена в глиняном холме на окраине села. На стеле воспроизведено миловидное молодое лицо без усов и бороды, длинные волосы до плеч, головной убор, ожерелье, верхняя одежда типа халата, подпоясанная наборным поясом, сабля в ножнах, чехлы от огнива, подвешенные к поясному ремню; правая рука держит кубок на поддоне. На ногах показаны сапоги. Опираясь на имеющиеся аналогии, исследователи определили это изваяние в качестве изображения воинственной богатырши и отнесли его к культуре западных тюрок VII–VIII вв. н. э. [Худяков и др., 2015. С. 113]. Судя по отмеченной выше аналогии, статую из народного музея им. В. А. Лапко также можно отнести к культуре западных тюрок периода существования Западного Тюркского каганата, когда традиция изготовления антропоморфных каменных изваяний у западных тюрок достигла своего самого высокого уровня развития [Шер, 1966. С. 40–44]. Однако близких аналогий с изображенным на ней головным убором на каменных изваяниях Тянь-Шаня и Семиречья не выявлено. Описанная скульптура может свидетельствовать о том, что средневековые мастера-камнерезы, изготавливавшие древнетюркские статуи, не просто изображали некую условную мужскую или женскую антропоморфную фигуру, а стремились воспроизвести характерные индивидуальные черты конкретного человека и его костюма.

Судя по изученным памятникам, помимо известных ранее типов каменных изваяний, на Тянь-Шане и в Семиречье в раннем Средневековье устанавливались каменные стелы, а также объемные скульптуры. В некоторых случаях на поверхности каменной стелы могли быть изображены мужские или женские лица либо полностью фигура по- минаемого человека, без стремления к созданию объемной скульптуры. В других случаях в стремлении придать наибольшее сходство изображаемому персонажу мастера-камнерезы пытались воспроизвести некоторые его особенные, отличительные, индивидуальные черты, в том числе показать возраст и такую достаточно редкую индивидуальную особенность, как отсутствие усов, что было довольно необычно для внешнего облика мужчин в период существования древнетюркских государственных образований в Среднеазиатском историкокультурном регионе.

Список литературы Своеобразные каменные изваяния из Музея имени В. А. Лапко в селе Новониколаевка в Кыргызстане

- Бартольд В. В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893-1894 гг. // Бартольд В. В. Соч. М.: Вост. лит., 1966. Т.4. C. 21-91.

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. № 26. 346 с.

- Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль 1856 г. // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата: Гл. ред. Казах. сов. энциклопедии, 1984. Т. 1. С. 306-367.

- Винник Д. Ф. История изучения каменных изваяний Кыргызстана // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня. Бишкек: Илим, 1995. С. 160-175.

- Евтюхова Л. А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии // МИА. М.: Изд-во АН СССР, 1952. № 24. С. 72-120.

- Мокрынин В. П. О женских каменных изваяниях Тянь-Шаня и их этнической принадлежности // Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе: Илим, 1975. С. 113-119.

- Москалев М. И. Материалы к археологической карте Кочкорского района // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2008. Вып. 3. С. 19-30.

- Москалев М. И., Солтобаев О. А. Каменные изваяния Кошой-Коргонского музея // Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2008. Вып. 3. С. 31-33.

- Семенов П. П. Путешествие в Тянь-Шань 1856-1857 гг. М.: Географгиз, 1946. 256 с.

- Табалдиев К. Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек, 1996. 256 с.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 292 с.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш., Борисенко А. Ю., Орозбекова Ж. Древнетюркские каменные изваяния из с. Туура-Суу в Кыргызстане // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43, № 2. С. 109-115.

- Шер Я. А. Каменные изваяния Семиречья. М.; Л.: Наука, 1966. 139 с.