СВОЙСТВА ИОННЫХ ПОТОКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ БЕССЕТОЧНЫМ ДВУХЭЛЕКТРОДНЫМ ИОННЫМ ЗАТВОРОМ ИОН-ДРЕЙФОВОГО СПЕКТРОМЕТРА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. I. НЕПРЕРЫВНЫЙ ИОННЫЙ ПОТОК

Автор: Н. В. Краснов, И. В. Курнин, А. Н. Арсеньев, А. Г. Черепанов, М. Н. Краснов

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Математические методы и моделирование в приборостроении

Статья в выпуске: 3 т.32, 2022 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально определены свойства ионного потока в зависимости от параметров бессеточного двухэлектродного ионного затвора и условий транспортировки ионов в области дрейфа. С помощью коллектора, состоящего из концентрических колец, исследована поперечная структура ионного потока в плоскости коллектора. Полученные распределения токов имеют радиальную структуру, меняющуюся в зависимости от экспериментальных условий. Даны теоретические оценки степени влияния объемного заряда на поперечные размеры ионного пучка в поле дрейфа. Согласие экспериментальных и теоретических результатов позволяет сделать вывод, что наблюдаемые явления обусловлены объемным зарядом.

Бессеточный двухдиафрагменный ионный затвор, транспортировка ионов при атмосферном давлении, ион-дрейфовый спектрометр, объемный заряд

Короткий адрес: https://sciup.org/142234699

IDR: 142234699 | УДК: 621.384.8 | DOI: 10.18358/np-32-3-i5974

Текст научной статьи СВОЙСТВА ИОННЫХ ПОТОКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ БЕССЕТОЧНЫМ ДВУХЭЛЕКТРОДНЫМ ИОННЫМ ЗАТВОРОМ ИОН-ДРЕЙФОВОГО СПЕКТРОМЕТРА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. I. НЕПРЕРЫВНЫЙ ИОННЫЙ ПОТОК

Ионный затвор является важным элементом ион-дрейфового спектрометра, поскольку формирует исходный ионный импульс, который направляется в область дрейфа [1]. Характеристики ионного импульса, такие как форма ионного пакета и его амплитуда, определяют разрешающую способность и чувствительность спектрометра подвижности. В [2] в качестве ионного затвора для формирования короткого ионного импульса в ион-дрейфовом спектрометре была предложена бессеточная двухдиафрагменная конструкция. Затвор представляет собой пару изолированных проводящих параллельных диафрагм с соосными отверстиями. Одна из диафрагм находится под регулируемыми напряжениями от независимого источника питания, а другая диафрагма электрически соединена с независимым импульсным источником питания с регулируемой длительностью, частотой и амплитудой напряжения. В случае закрытого затвора ионы теряются на первой диафрагме, т.к. потенциал второй диафрагмы выше потенциала на первой. При понижении потенциала второй диафрагмы относительно первой ионы проходят в дрейфовую область ион-дрейфового спектрометра. Импульсное понижение этого потенциала формирует короткий ионный импульс. Экспериментальные результаты по формированию импульсных ионных пакетов с помощью бессе- точного двухдиафрагменного затвора представлены в работе [3]. Ранее в качестве ионного затвора в разработанном нами ион-дрейфовом спектрометре [4–6] использовался сеточный затвор Бредбери – Нильсена [7]. Недостатками затвора такого типа являются высокий уровень потерь ионов (до 50–60%) при прохождении сетки затвора, технологическая сложность изготовления его конструкции, обрыв нитей и замыкание соседних нитей с противоположными потенциалами. В отличие от сеточных затворов, в бессеточном двухдиафрагменном затворе ионы проходят через диафрагму диаметром несколько миллиметров и без потерь на сетках, что обуславливает бόльшую плотность тока, а следовательно, и более заметное влияние объемного заряда на формируемый ионный импульс. Пространственно-временные характеристики ионного импульса на выходе дрейфовой области в значительной степени определяют разрешающую способность ион-дрейфового спектрометра.

Поэтому было рассмотрено влияние параметров бессеточного двухдиафрагменного ионного затвора и режимов его работы на свойства сформированных непрерывных ионных потоков в пространстве за затвором. В экспериментах была использована базовая экспериментальная установка, подробно описанная в [3], а регистрация поперечного распределения тока в дрейфовой области осуществлялась детектором с общей поверхно- стью, поделенной на радиальные полосы. Ранее в работе [8], где в качестве источника ионов использовался коронный разряд, было показано, что на расстоянии 50 мм от выходной диафрагмы непрерывный ионный пучок при атмосферном давлении имеет слабо расходящийся вид и практически полностью попадает на плоскость коллектора.

Эк с пе ри ментальн ое и зу че ние п о перечног о уширен и я и он н ог о п учка п ри д рей ф е проводи л ос ь в ра б отах [9, 1 0] . В об е их ра б отах для этих ц е л е й ис п ользовался зонны й коллектор, состоящий из кон ц ентри че ских коле ц .

В ра боте [9] в к ачестве источника ионов использовался и с точник β-частиц (63Ni), ионный импу л ьс формировался за тв ором Бред б ери – Нильсена . Длит е льнос ть и мп ульсов, открыва ю щи х з атвор, состав л я ла 50 мс , а плотн о с т ь ионного тока порядка н есколь к их п А/мм2. В результате экспериме н тов б ыл а пол у чен а зав и с и мость распределения пл отн ости тока от рад и ус а кольц а д е тектора . В кла д д иффузи и в рад и альное ушир е ние ионного пу чк а оцен и в а етс я в раб оте на уров н е 1% о т начальных поп е речн ы х ра з меров, и предполагается, что н аиболее вероятн ой при чи н ой уш ирения являетс я о б ъемн ы й заря д . Было отмече н о, что поперечн ое рас п ре д еление и он н ог о ток а име е т ха ра ктерн у ю структу р у с о с па д ом по центру. Такое распре д еление об ъ яс н ялось цил и н д рич е ской к он струкц и ей источник а ио н ов .

В раб оте [1 0] в к аче с тве и сточник а и он ов и спользовался э лек тр ос п ре й , а ион н ый и мп у л ь с та кж е форми ров алс я за тв ор ом Бре д бери – Нильсена с дл и те л ьн о стью отк рыв аю щ его и мп ульса 25 м с . В раб оте отме чает с я, что распр е дел е н и е плотн ос ти ионного тока п о к ол ь цам к о ллек тор а и мее т в ид двуго рб ой з а висимости , т.е. н а цен тра л ьн ую час т ь коллектора прихо д и т ся меньшее значение плотности тока, а макс и мальное значе н ие д ос тига е тся на п е риферии, п ри чем с пол н ым отсутс тв ием то к а на кра й н е м коль ц е. В ра боте дел а ется вывод , что в о зможной причиной п ояв лени я попереч н ой струк т уры яв ляется возде й ст в и е об ъ емного за ряд а .

В р а б оте [11] ра ссм а триваю тс я ф а к торы, опреде л яющи е ра зреша ю щую сп ос обн ос ть ион-дре й ф ов ого с пе к тром е тра. Од ним и з та к их факторов яв ляе тся рад и а л ьная н е о д нор од нос ть п о л я дрейфа, о б ус ло в ле н н а я геометрией и ра с положением к ол е ц д ре йфов о й трубк и . В ре з у л ь та те и он ы, дре й ф у ющи е п о боль ш ему ради у су, от стают от ионов и з приос е вой об ла сти . С оотв етствен н о, р егистрируемый н а к ол ле кторе ионны й и мп ульс уширяется , что у х у д шае т ра зреш а ющ у ю с п особнос ть прибора .

В работе [10] при плотности тока в области дрейфа несколько пА/мм2 не было отмечено потерь ионов в результате их поперечного выхода за границы. Однако при заметном воздействии объ- емного заряда краевые ионы могут быть вытолканы из области дрейфа, обуславливая тем самым потери.

Т аким об разом, це ль ю раб о ты на д анном этапе являл ос ь и зу че ние св ой ств и он н ого п отока, cформи ров анного бе с сеточным д в ухэлектродным и он н ы м за тв ором в н епр е ры в н ом ре ж и ме при атмосферном д а в л е н и и в покоящемс я га зе , в ча с тнос ти изуче н и е попе ре чно й с тру ктуры и он ного п учка, обусловленной заметным влиян и ем объемного заряда при увеличении плотности тока.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИОННЫХ ПОТОКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ БЕССЕТОЧНЫМ ДВУХЭЛЕКТРОДНЫМ ИОННЫМ ЗАТВОРОМ

Для эксперимен та ль н ого и зуче н и я ха ра ктеристик ионных потоков, сформирован н ы х бе с се то чн ы м двухэле к тродн ы м ионным затвор ом при атмосферном давлении в покоящe мс я г а з е ( лабораторн ом воздухе) п ри нормальн ы х условиях была и с пользов а н а базов а я экс п ери ме нт а ль н ая у становка, п од робн о оп и с ан н ая в [3 ]. Для ре а л и за ц ии поставле н н ы х экс п еримен та ль н ых за д ач установка была частично модернизирована.

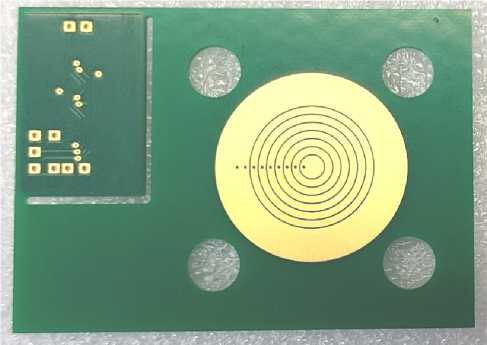

Пр и и зу чен и и поперечной с тр у ктуры ионного п оток а в н епре ры вном реж и ме была проведена моде рн и за ция к ол ле кторн о й с и сте м ы , в клю ча юща я к ак н е п осре д ственно с а м коллектор, так и систему регистр а ции . На рис. 1 представлена фотог ра ф и я к ол лек тора , выполн е н н ого п о те хнологии п ечатн ы х пл а т (Р С В ) , предс т авл яю ще г о собой ряд плоских коаксиальных колец.

Рис. 1. Модернизированный коллектор.

Централ ьн ый к ру говой эл е кт р од ди а м е тром 3 . 5 м м, шири н а к олец 1 мм , ра с с т ояни е между кольцами 0.25 м м, ширин а в н е шн е го к ольц а 5 мм . О бщ ий диаметр коллектора 30 мм

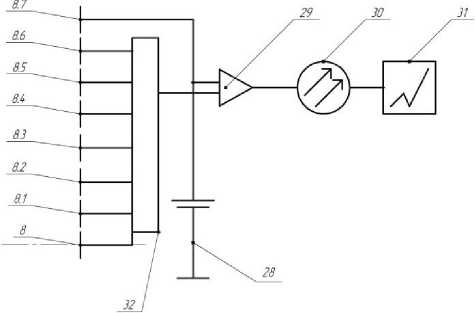

Рис. 2. Электрическая схема подключения модернизированного коллектора к системе регистрации.

8 — центральный электрод коллектора; 8.1–8.6 — коаксиальные электроды коллектора одинаковой ширины; 8.7 — внешний коаксиальный электрод коллектора; 28 — высоковольтный источник питания; 29 — усилитель; 30 — оптронная развязка; 31 — двухканальный осциллограф; 32 — коммутатор

Всего коллектор состоит из 6 одинаковых колец шириной 1 мм, внешнего кольца шириной 5 мм и центрального кругового электрода диаметром 3.5 мм, расстояние между электродами коллектора составляет 0.25 мм. Общий диаметр коллектора составляет 30 мм. Использование коллектора, выполненного в виде плоских коаксиальных колец, позволяет судить о поперечной структуре ионного пучка. На этой же подложке выполнена печатная плата усилителя. На рис. 2 представлена электрическая схема подключения коллектора в таком исполнении к системе регистрации. В базовой экспериментальной установке, представленной в [3], коллектор обозначен электродом 8. При описании модернизированной коллекторной системы как заимствованные, так и новые элементы, введенные в систему, имеют те же обозначения, что и в [3]. Электроды модернизированного коллектора обозначаются как 8 — центральный, 8.1– 8.6 — одинаковые по ширине коаксиальные кольца, 8.7 — внешнее коаксиальное кольцо. Каждый из электродов коллектора подключен к коммутатору 32. В свою очередь к выходу коммутатора последовательно подключен усилитель 29. Коллектор, коммутатор и усилитель находятся под регулируемым потенциалом источника высокого стабильного напряжения Аpplied Кilovolts 28, второй полюс которого находится под потенциалом "земля". Сигнал с усилителя 29 через оптронную развязку 30 поступает на вход двухканального осциллографа 31 Tektronix DPO 3032.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Методика измерения поперечной структуры ионного потока заключается в следующем. При помощи коммутатора 32 на усилитель 29 последовательно поступают сигналы с выбранных электродов модернизированного коллектора и далее в систему регистрации. Полученные величины зарегистрированных токов являются током, при- ходящим на каждый конкретный электрод коллектора. Площади электродов имеют различные значения, поэтому для правильного сравнения распределения ионных токов по площади модернизированного коллектора нужно производить нормирование ионного тока на площадь конкретного электрода коллектора. Таким образом, значения ионного тока отображаются на графике в системе координат (ток I в относительных единицах — ордината, номер электрода коллектора — абсцисса) для различных условий эксперимента, а в качестве параметров выступают напряженность электрического поля, внутренний диаметр колец транспортирующей системы, соотношения напряжений на электродах — коллектора и второго электрода затвора. Результаты измерений в зависимости от условий эксперимента представлены на рисунках, приведенных ниже. Все измерения проводились в покоящемся газе при атмосферном давлении и температуре 25 °С. В эксперименте потенциал второго электрода затвора был постоянный –1200 В, а изменение напряженности электрического поля в системе транспортировки обеспечивалось изменением потенциала коллектора, который мог изменяться в диапазоне от –1000 до –5300 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

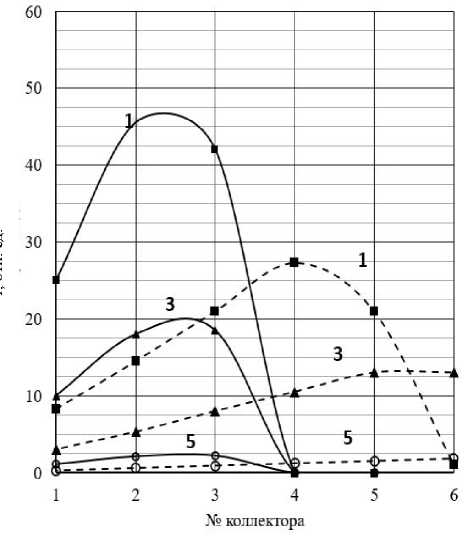

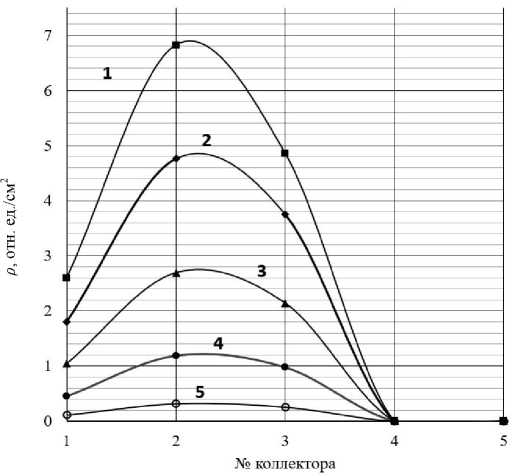

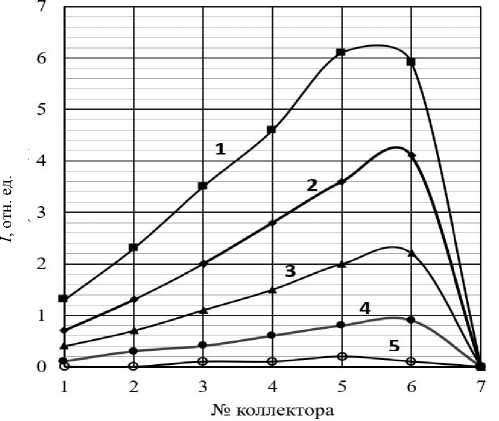

В эксперименте использовались две геометрии системы транспортировки, отличающиеся диаметром диафрагм и расстоянием от затвора до коллектора. На рис. 3 приведены (выборочно) результаты измерений зависимости распределения токов по электродам коллектора 8.1–8.6 при напряженностях электрического поля в области дрейфа ионного пучка E 1 = 1633 В/см (кривая 1), E 2 = = 1333 В/см (не показано), E 3 = 1000 В/см (кривая 3), Е 4 = 667 В/см (не показано), Е 5 = 333 В/см (кривая (5) для непрерывного ионного потока и начальном токе источника 1 мкА.

Рис. 3. Распределения тока по электродам коллектора при разных параметрах.

Сплошные линии — при диаметре диафрагм 10 мм, штриховые линии — 20 мм; при напряженностях электрического поля в области транспортировки ионного пучка длиной 30 мм: 1 — E 1 = 1633 В/см, 3 — E 3 = 1000 В/см, 5 — Е 5 = 333 В/см

Табл. 1. Площади электродов коллектора и внутренний и внешний радиусы аксиальных колец коллектора

|

Геометр. харак-ка элемента |

Номер элемента коллектора |

|||||||

|

1(центр) |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Площадь, мм 2 |

9.61 |

6.67 |

8.635 |

10.6 |

12.56 |

14.52 |

16.49 |

107.9 |

|

Радиусы R 1 ÷ R 2 , мм |

0÷1.75 |

2÷3 |

3.25÷4.25 |

4.5÷5.5 |

5.75÷6.75 |

7÷8 |

8.25÷9.25 |

9.5÷14.5 |

Диаметр отверстия во втором электроде затвора равен 2 мм. Расстояние от второго электрода затвора до плоскости коллектора 30 мм, отверстия в электродах транспортирующей системы (внутренний диаметр дрейфовых колец) 10 и 20 мм. Как видно, (при 10 мм) максимумы токов приходятся на 2-й и 3-й электроды коллектора. Резкое падение зависимостей токов на 4-м электроде обусловлено ограничением расходящегося пучка ионов диаметром отверстия в транспортирующих электродах уже на расстоянии 30 мм от затвора. В табл. 1 приведены площади электродов коллектора, исходя из которых определялись плотности токов, приходящих на коллектор, и их распределение, а также приведены внутренний и внешний радиусы аксиальных колец коллектора. На рис. 4 приве- дены кривые распределения плотности токов на электродах коллектора при внутреннем диаметре дрейфовых колец 10 мм. Характер распределения плотности токов на рис. 4 повторяет ход зависимостей, приведенных на рис. 3 (для внутреннего диаметра колец 10 мм).

На рис. 3 приведены результаты измерений ионных токов, приходящих на электроды коллектора при тех же условиях, как и выше, но с бόльшим диаметром отверстий в электродах транспортирующей системы — 20 мм. Из графика видно (штриховые линии), что максимумы токов сдвинулись на 4-й и 5-й электроды коллектора при напряженностях поля E 1 = 1633 В/см (кривая 1) и E 2 = 1333 В/см (не показано) соответственно, а при E 3 = 1000 В/см, Е 4 = 667 В/см (не показано),

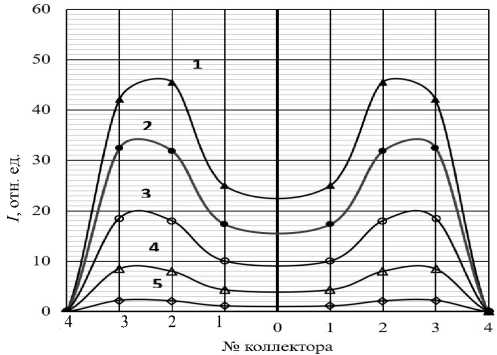

Рис. 4. Р а спред е лен и я плотности ток а п о 5 электродам коллектора для в ариа н та с ди а фрагмами диаметром 10 мм.

В з а в и с имости от на п ряжен н ост и электри че с к ог о поля в области транспортировки: 1 — E 1 = 1633, 2 — Е 2 = 1333, 3 — Е 3 = 1000, 4 — Е 4 = 667, 5 — Е 5 = 333 В/см

Е 5 = 333 В / с м зави с им о с ти токов, приходящих на 3-й, 4-й и 5 -й э л ектроды к олл е ктора, имеют более п ол ог ий вид б е з а к центиро в а н ного ма ксим у ма, но с оотве тс тв е нно и мень ш ей вели чи н ы . Так и м образ о м, при б ол ьш и х н а пряженност я х электрического пол я в тран с порти ру ющей системе в л ияние объемн ог о заряд а н а рассе я ние ионн о го пу чк а, в ы шедше г о и з за тв ора, уменьшается вследствие умень ш ен и я в реме н и др е йфа и бо льш ая е г о час т ь регис три руетс я на п ов е рхн о ст и к ол л е к тора д иаметром п о ряд к а 13.5 мм. При мен ь ших н а пряженнос тях эл е ктрическ ог о поля п учок т а кж е д оход и т до к ол л е к тора на п ов ерхность диаметром 13.5 мм, но п ри э то м и н тен с и в ность е г о в разы ме ньш е . По в еличине токов, п ри ходящ и х на 6-е кольцо коллектора (рис. 3), мож н о су ди ть о п роме жу то чной эф ф е к тивнос ти вл и яния н апряж е н н ости э л ектриче с кого пол я н а объе м ны й з а ряд. На р и с. 5 приве д ены вели чи н ы с у ммарного ток а , приходящего на к о л л е к тор при ра зн ых н апряженн ос тях э л ектриче с кого п оля в сис те ме тр а н спортировк и .

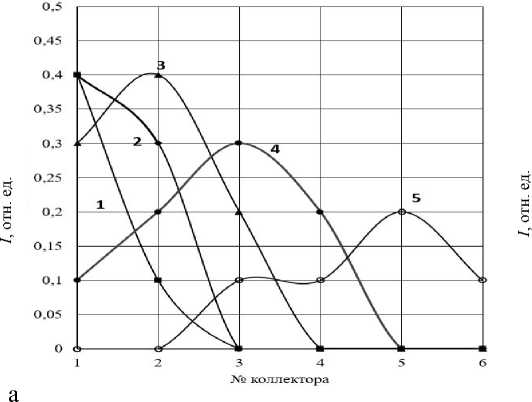

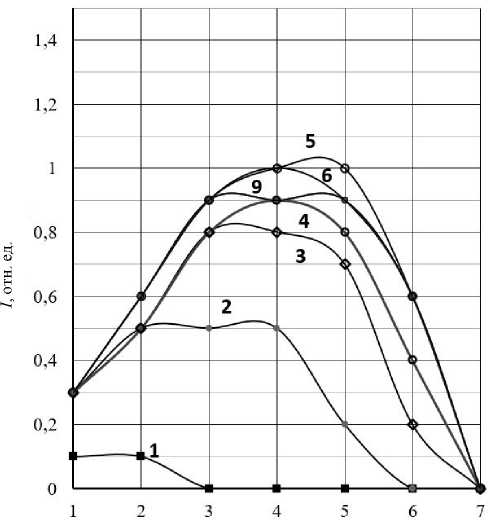

Для оп ре дел е ния в л иян и я вели чи ны и он н ого тока ( объемног о заряда ) , выходящего из затвора, на тра нс п ортировку и онног о п отока бы л и проведе н ы три с е рии и змер е ний распред е лен и я тока на эл е ктрод а х коллект ора д л я токов, выходящих из затвора, — 4 , 10, 30 нА. Простран с тв о транспортировк и было у ве л ичено д о 70 мм при п рочи х рав н ых гео ме триче с ки х п а раметра х . Ре зу л ь та т ы э ти х и змерени й отра жены на рис. 6. Из представлен н ы х за в иси мос тей с ле дуе т, что при ма л ом и онном токе 4 нА, в ых од ящ е м из за тв ора , поперечное се че н и е п у чка н а колл е кторе у к л а дыва е тся в диа-

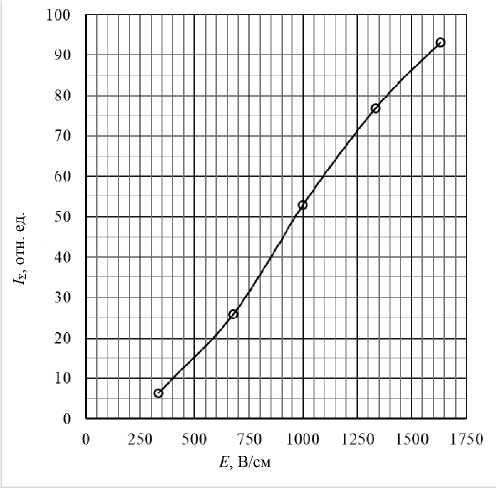

Рис. 5. Изменения суммарного тока коллектора в зависимости от напряженности электрического поля в области транспортировки метр 11 мм при напряженностях электрического поля Е1 = 735, Е2 = 570, Е3 = 430 и Е4 = 285 В/см в системе транспортировки — соответственно зависимости 1–4 на рис. 6, а. При напряженности поля Е5 =143 В/см (зависимость 5) диаметр пучка на плоскости коллектора составил порядка 13 мм.

в

Рис. 6. Распределения тока по электродам коллектора при заданных токе на выходе затвора и напряженности электрического поля в области транспортировки ионного пучка длиной 70 мм и диаметре диафрагм 20 мм.

Ток на выходе затвора: 4 нА (а), 10 нА (б), 30 нА (в). Зависимости при заданных напряженностях электрического поля: 1 — E 1 = 735, 2 — E 2 = 570,

-

3 — E 3 = 430, 4 — Е 4 = 285, 5 — Е 5 = 143 В/см

При этом значения суммарных ионных токов для каждой напряженности поля отличаются не более чем в 2 раза (см. рис. 7). Из полученных результатов следует, что ионный ток, приходящий на коллектор, изменяется мало, но имеет неоднородную поперечную структуру в плоскости коллектора.

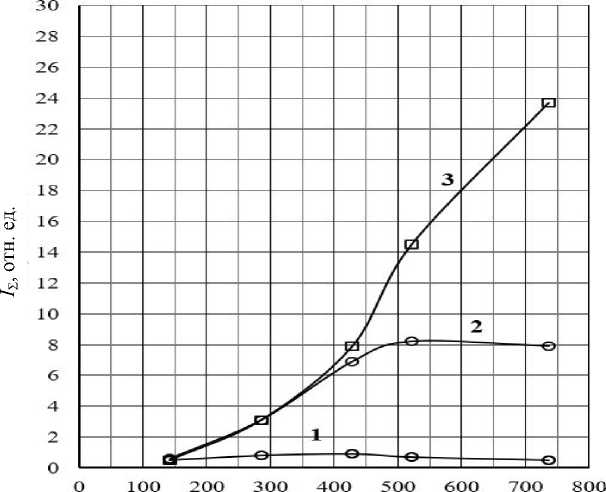

При увеличении выходящих из затвора токов до 10–30 нА зависимости распределения токов по поверхности коллектора качественно совпадают с результатами, приведенными на рис. 3. На рис. 7 представлены зависимости суммарных токов на коллекторе от величины напряженности электрического поля в системе транспортировки: при величине тока за затвором 4 нА (1), 10 нА (2), 30 нА (3). Видно (рис. 7), что при токе за затвором

-

4 нА зависимость тока на коллекторе от напряженности поля дрейфа меняется слабо, при токе 10 нА зависимость выходит на плато при превышении значения напряженности тянущего поля 500 В/см, а при токе 30 нА зависимость продолжает расти вплоть до максимальной экспериментальной напряженности поля. Выход величины регистрируемого тока на плато говорит о том, что весь выходящий ионный поток достигает коллектора, т.к. с ростом напряженности электрического поля время дрейфа сокращается и ионный пучок не успевает расшириться за это время настолько, что его поперечные размеры превысят внутренний диаметр колец дрейфовой трубки.

E , В/см

Рис. 7. Зависимости суммарных токов на коллектор от величины напряженности электрического поля в системе транспортировки для токов при заданном токе за затвором.

Длина дрейфа 70 мм, внутренний диаметр дрейфовых колец 20 мм; ток за затвором: 1 — 4 нА, 2 — 10 нА, 3 — 30 нА

№ коллектора

Рис. 8. Распределение тока на поверхности коллектора при постоянном потенциале коллектора –5300 В и варьировании потенциала второго электрода затвора в диапазоне от –1300 до –2000 В.

Ионный ток 50 нА.

1 — (–1300), 2 — (–1400), 3 — (–1500), 4 — (–1600), 5 — (–1700), 6 — (–800), 9 — (–2000) В

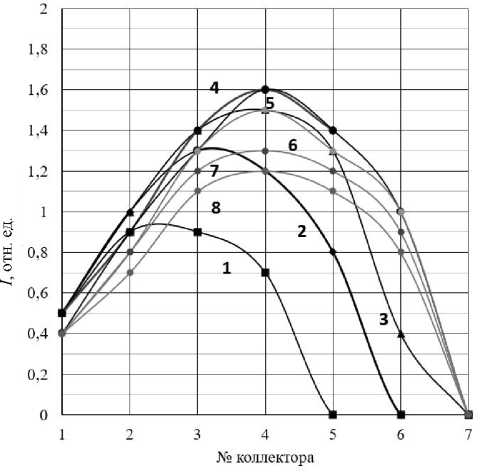

При варьировании величины потенциала второго электрода затвора в диапазоне от –1300 до –2000 В и постоянном потенциале коллектора –5300 В и ионном токе, выходящем из затвора в постоянном режиме, порядка 50 нА получены зависимости распределения токов по поверхности коллектора, представленные на рис. 8. При этом напряженность электрического поля в системе транспортировки изменялась от 570 В/см при потенциале второго электрода затвора –1300 В до 471 В/см при потенциале второго электрода затвора –2000 В. Из рис. 8 видно, что при таком проведении эксперимента максимумы токов на поверхности коллектора (структура ионного потока) имеют меньший разброс по величине. Суммарные токи для каждого значения напряженности электрического поля представлены в табл. 2.

Распределение токов на поверхности коллектора, качественно похожее на представленное на рис. 3 при тех же условиях, можно получить при постоянной напряженности поля в системе транспортировки, например Е = 428.4 В/см, варьируя величину потенциала второго электрода затвора от –1200 В и соответственно варьируя величину потенциала коллектора (рис. 9). При этом напряженность поля в системе транспортировки поддерживается постоянной Е = 428 В/см ( U кол – – U 2зат = const), разность потенциалов между вторым электродом затвора и коллектором составляет во всех случаях 3000 В.

Табл. 2. Суммарный ток на коллекторе при разных напряженностях электрического поля

|

Характеристика |

Напряженность электрического поля Е , В/см |

|||||||

|

570 |

557 |

543 |

529 |

514 |

500 |

486 |

471 |

|

|

I ∑ , отн.ед. |

3 |

4.8 |

6.1 |

6.7 |

6.6 |

6.3 |

5.8 |

5.3 |

Рис. 9. Распределение токов на поверхности коллектора при напряженности поля в системе транспортировки Е = const = 428 В/см (| U кол – U 2зат | = const = = 3000 В).

1 — U кол = –4300, 2 — U кол = –4400, 3 — U кол = –4500, 4 — U кол = –4600, 5 — U кол = –4700, 6 — U кол = –4800, 7 — U кол = –4900, 8 — U кол = –5000 В

Учитывая, что коллектор состоит из кольцевых коаксиальных электродов, для наглядности можно представить распределения токов на кольцах коллектора относительно его оси (рис. 10), построенные из распределения, представленного на рис. 3. Эти кривые можно рассматривать как поперечное относительно оси ионного пучка распределение тока на кольцевые электроды коллектора. Такой ход распределения еще раз показывает сложную структуру ионного потока в плоскости коллектора, что, по-видимому, указывает на влияние объемного заряда. Этот результат практически полностью совпадает с результатом, представленным в [9].

Для определения влияния кластерообразования и относительно тяжелых ионов на распределения ионного тока в поперечном сечении пучка (в плоскости коллектора) проведены два сравнительных эксперимента — в источнике ионов находится чистый воздух и в источник ионов введены пары изопропанола, что приблизительно эквивалентно по величине коэффициента подвижности кластерному иону воды Н+(Н2О)4. Полученные распределения ионного тока совпали практически полностью как по форме, так и по интенсивности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Рис. 10. Полный профиль поперечного распределения токов на кольцах коллектора, построенный из распределения, представленного на рис. 3 сплошными линиями

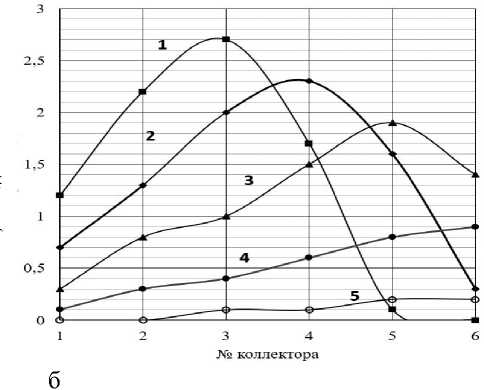

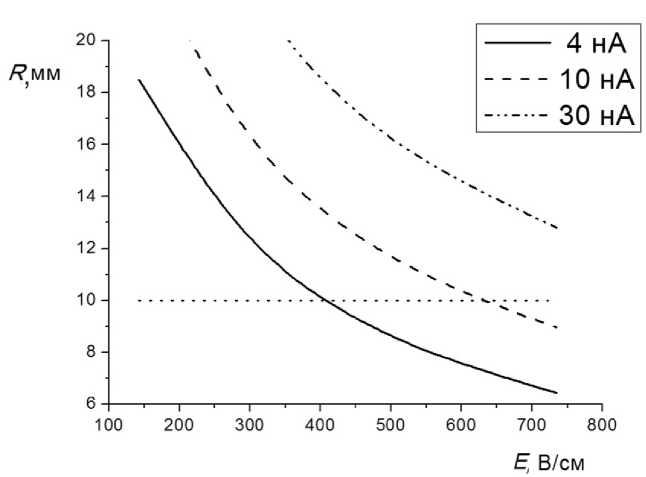

Оценим радиус ионного пучка, приходящего на коллектор в данных условиях, в зависимости от напряженности поля дрейфа. Начальный радиус ионного пучка равен радиусу диафрагмы ионного затвора — 1 мм. Внутренний радиус кольцевых электродов дрейфовой трубки — 10 мм. Длина дрейфовой области L составляет 70 мм, и, соответственно, время дрейфа иона от второй диафрагмы затвора до коллектора можно определить как t = L / ( KE ), где E — напряженность электрического поля дрейфа, а K — коэффициент подвижности иона. Можно считать, что в наших условиях наиболее представленным ионом является водный кластер H+(H 2 O) 4 c K = 2.09 см2/(В·с) [12]. Расширение ионного пучка обусловлено как диффузией, так и взаимным кулоновским расталкиванием ионов. Коэффициент диффузии D выражается через коэффициент подвижности согласно соотношению Эйнштейна: D = K ( k B T / q ), где T — температура

Рис. 11. Теоретическая зависимость поперечного размера ионного пучка (радиуса) на коллекторе от напряженности электрического поля при длине дрейфа 70 мм и значениях тока за ионным затвором 4, 10 и 30 нА (по аналитической модели, представленной в [13]).

Радиус кольцевых электродов дрейфовой области 10 мм газа, q — величина заряда иона, kB — постоянная Больцмана. Поскольку диффузионное поперечное уширение пучка dr равно (2Dt)1/2, то при напряженности поля дрейфа E = 333 В/см время дрейфа составит 4.3 мс и, соответственно, dr равно 0.22 мм. Сравнивая это значение с экспериментальными результатами, можно сделать вывод, что вклад диффузии в уширение ионного пучка является в данном случае незначительным. В условиях эксперимента [9] вклад диффузии в радиальное уширение ионного пучка оценивался на уровне 1% от его начальных поперечных размеров. В работе [13] представлена аналитическая модель, которая описывает динамику ионного облака под действием объемного заряда при движении в ион-дрейфовом спектрометре. Воспользуемся выведенным в [13] выражением, описывающим изменение радиуса ионного пучка со временем в зависимости от величины ионного тока. Полученные зависимости поперечного размера ионного пучка (радиуса) на коллекторе от напряженности электрического поля в области дрейфа длиной 70 мм при значениях тока за ионным затвором 4, 10 и 30 нА представлены на рис. 11. Видно, что чем меньше напряженность тянущего электрического поля, тем большие поперечные размеры имеет ионный пучок и тем больше будут ионные потери, поскольку значительная доля ионов будет вытеснена за пределы ионного тракта. По мере увеличения напряженности тянущего поля радиус пучка уменьшается, и при каком-то значении напряженности поля он сравняется с внутренним радиусом кольцевых электродов дрейфовой трубки (в плоскости коллектора, который перекрывает всю пло- щадь дрейфовой трубки). Это означает, что при дальнейшем увеличении поля ионы перестанут теряться на кольцевых электродах и на коллектор попадут все ионы, прошедшие затвор (в данном случае открытый). На рис. 11 такими пороговыми значениями напряженности электрического поля дрейфа будут: при токе 4 нА — 400 В/см, при токе 10 нА — 650 В/см и при токе 30 нА — 1080 В/см. На рис. 7 представлены экспериментальные зависимости суммарных токов на коллекторе от величины напряженности электрического поля в системе транспортировки для токов 4, 10 и 30 нА. Из этих зависимостей видно, что выход на плато при токе 4 нА происходит при значении напряженности поля 350 В/см, при токе 10 нА — 600 В/см, а зависимость при токе 30 нА продолжает свой рост — согласно теоретической оценке выход на плато соответствует значению 1080 В/см, которое выходит за рамки экспериментального диапазона напряженностей поля дрейфа. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов показывает хорошее согласие. Таким образом, можно заключить, что аналитическая модель, представленная в [13], адекватно описывает динамику ионного пучка, обусловленную объемным зарядом, а экспериментально наблюдаемые зависимости объясняются кулоновским взаимодействием ионов пучка при достигаемых значениях плотности тока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе экспериментально определены свойства ионного потока в зависимости от параметров бессеточного двухэлектродного ионного затвора и условий транспортировки ионов в области дрейфа. С помощью коллектора, состоящего из концентрических колец, исследована поперечная структура ионного потока в плоскости коллектора. Полученные распределения токов имеют характерную радиальную структуру со спадом по центру, изменяющуюся в зависимости от экспериментальных условий. Полученные поперечные распределения согласуются по профилю с результатами работ, где использовались другие источники ионов (источник β-частиц (63Ni) [9], электроспрей [10]) и при других параметрах систем дрейфа. Этот факт позволяет говорить об универсальности такого свойства ионного пучка в поле дрейфа. Даны теоретические оценки степени влияния объемного заряда на поперечные размеры ионного пучка в поле дрейфа. Согласие экспериментальных и теоретических результатов позволяет сделать вывод, что наблюдаемые явления обусловлены объемным зарядом.

Список литературы СВОЙСТВА ИОННЫХ ПОТОКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ БЕССЕТОЧНЫМ ДВУХЭЛЕКТРОДНЫМ ИОННЫМ ЗАТВОРОМ ИОН-ДРЕЙФОВОГО СПЕКТРОМЕТРА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. I. НЕПРЕРЫВНЫЙ ИОННЫЙ ПОТОК

- 1. Eiceman G.A, Karpas Z, Hill H.H.Jr. Ion mobility spectrometry. 3rd edn. CRC Press, Boca Raton, 2013. 428 p. DOI: 10.1201/b16109

- 2. Курнин И.В., Краснов Н.В., Краснов М.Н. Устройство бессеточного ионного затвора. Патент на изобретение № 2766305 от 14.03.2022. Заявка № 2021105721 от 04.03.2021.

- 3. Курнин И.В., Краснов Н.В., Черепанов А.Г., Арсеньев А.Н., Краснов М.Н., Подольская Е.П. Характеристики бессеточного двухэлектродного ионного затвора при атмосферном давлении // Научное приборостроение. 2021. Т. 31, № 4, С. 55–70. DOI:

- 10.18358/np-31-4-i5570

- 4. Арсеньев А.Н., Алексеев Д.Н., Бельченко Г.В., Гаврик М.А.,Краснов Н.В., Корякин П.С., Краснов И.А., Курнин И.В., Мяльдзин Ш.У., Мурадымов М.З., Монаков А.Г., Павлов В.Г., Зверева А.В., Никитина С.Н., Подольская Е.П. Спектроскопия пептидов, белков и олигонуклеотидов из растворов методом ионной подвижности // Научное приборостроение. 2015. Т. 25, № 1. С. 17–26. URL: http://iairas.ru/mag/2015/abst1.php#abst2

- 5. Курнин И.В., Самокиш В.А., Краснов Н.В. Моделирование работы ион-дрейфового спектрометра с затвором Бредбери–Нильсена // Научное приборостроение. 2010. Т. 20, № 3. С. 14–21. URL: http://iairas.ru/mag/2010/abst3.php#abst3

- 6. Kurnin I.V., Krasnov N.V., Semenov S.Y., Smirnov V.N. Bradbury-Nielsen gate electrode potential switching modes optimizing the ion packet time width in an ion mobility spectrometer // International Journal for Ion Mobility Spectrometry. 2014. Vol. 17. P. 79–85.

- 7. Bradbury N.E., Nielsen R.A. Absolute values of the electron mobility in hydrogen // Phys. Rev. 1936. Vol. 49, no. 5. P. 388–392. DOI: 10.1103/PhysRev.49.388

- 8. Arseniev A.N., Kurnin I.V., Krasnov N.V., Muradymov M.Z., Yavor M.I., Pomozov T.V., Krasnov M.N. Optimization of ion transport from atmospheric pressure ion

- sources. // International Journal for Ion Mobility Spectrometry. 2019. Vol. 22, no. 1. P. 31–38. DOI: 10.1007/s12127-018-0242-2

- 9. Karpas Z., Eiceman G.A., Ewing R.G., Algom A., Avida R., Friedman M., Matmor A., Shahat O. Ion distribution profiles in the drift region of an ion mobility spectrometer // Int. J. Mass Spectrometry and Ion Processes. 1993. Vol. 127. P. 95–104. DOI: 10.1016/0168-1176(93)87082-4

- 10. Tang X., Bruce J.E., Hill H.H.Jr. Characterizing electrospray ionization using atmospheric pressure ion mobility spectrometry // Anal. Chem. 2006. Vol. 78, is. 22. P. 7751–7760. DOI: 10.1021/ac0613380

- 11. Siems W.F., Wu C., Tarver E.E., Hill H.H.Jr., Larsen P.R., McMinn D.G. Measuring the resolving power of ion mobility spectrometers // Anal. Chem. 1994. Vol. 66, is. 23. P. 4195–4201. DOI: 10.1021/ac00095a014

- 12. Курнин И.В. Влияние ионно-молекулярных реакций на разрешение ион-дрейфового спектрометра с затвором Бредбери–Нильсена // Научное приборостроение.

- 2017. Т. 27, № 3. С. 90–98. URL: http://iairas.ru/mag/2017/abst3.php#abst11

- 13. Курнин И.В. Оценка влияния объемного заряда на разрешение ион-дрейфового спектрометра // Научное

- приборостроение, 2021. Т. 31, № 4. С. 41–54. URL: http://iairas.ru/mag/2021/abst4.php#abst3