Свойства некоторых компонентов фитоценозов, произрастающих на территориях тектонических узлов (Архангельская область)

Автор: Беляев В.В., Неверов Н.А., Старицын В.В., Бойцова Т.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - определение степени воз-действия тектонических узлов на растительные ресурсы таежной зоны в Архангельской области. Задачи исследования: выявить различия в химиче-ском составе плодов брусники и лишайника, в мак-ро- и микроструктуре древесины ели и сосны на территории Вельско-Устьянского тектоническо-го узла и за его пределами. Исследования проводи-лись в 2014-2016 гг. в типичных для региона типах леса (черничный, брусничный, сфагновый). Проб-ные площади в центре узла и за его пределами подбирались и закладывались по наиболее похожим лесоводственно-таксационным показателям. По общепринятым методикам определялись: ширина годичного прироста, процент поздней древесины, толщина клеточных стенок поздней и ранней дре- весины сосны и ели; урожайность ягод брусники и содержание в них аскорбиновой кислоты и биохи-мические показатели лишайника Usneaflorida L. Выявлены достоверные различия: у древесины со-сны по доле поздней древесины и толщине кле-точных стенок; по урожайности и содержанию аскорбиновой кислоты в плодах брусники, а также по биохимическим показателям лишайника Usneaflorida L., произрастающего в центре текто-нического узла и за его пределами. Результаты исследования показали, что узлы пересечения тектонических дислокаций значительно влияют на свойства некоторых компонентов фитоцено-зов, в том числе и на те, которые имеют важное ресурсное значение. Вероятнее всего, это прояв-ляется через различное содержание микроэле-ментного состава почвы, различия в количестве и характере осадков и других природных условиях, изменяющихся на территориях тектонических узлов.

Ель, сосна, тектонический узел, ширина годичного слоя, доля поздней древе-сины, толщина клеточной стенки, брусника (vaccinium vitis-idaea l.), лишайник (usneaflorida l.), архангельская область

Короткий адрес: https://sciup.org/140224443

IDR: 140224443 | УДК: 58.05

Текст научной статьи Свойства некоторых компонентов фитоценозов, произрастающих на территориях тектонических узлов (Архангельская область)

Введение . Исследование процессов межгео-сферного взаимодействия является актуальным направлением комплексного изучения природной среды. Геологические разломы – наиболее активные структурообразующие объекты геологической среды. По мере увеличения количества пересечения разломов увеличивается глубинность, проницаемость и раздробленность земной коры в зоне тектонического узла [1]. В зонах тектонических узлов формируются аномальные параметры компонентов окружающей природной среды [2]. На ранних этапах изучения выявлено, что на территориях тектонических узлов зафиксированы изменения в растительности [3], количестве осадков в летний и зимний периоды [4, 5]. Возможно, что эти факторы оказывают значительное влияние на свойства отдельных компонентов лесных экосистем.

Цель исследований . Установить степень влияния тектонических узлов на макро- и микроструктуру древесины сосны и ели, урожайность брусники и содержание в ней аскорбиновой кислоты, биохимические свойства лишайника Usnea florida L .

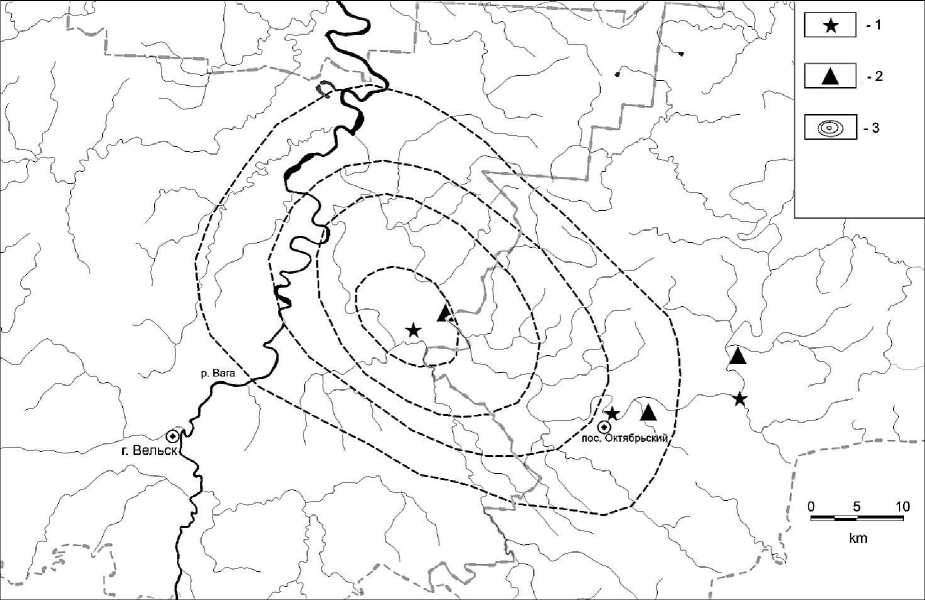

Материал и методы . Объектом исследований послужили образцы древесины сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L. ) и ели европейской ( Picea abies L.) , плодов брусники ( Vaccinium vitis-idaea L.), лишайника уснея ( Usnea florida L.), отобранные с постоянных пробных площадей (ПП), заложенных в 2014–2016 гг. в типичных для региона типах леса (сосняк брусничный, сфагновый, черничный и ельник черничный) в средней подзоне тайги на территории Вельско-Устьянского тектонического узла (рис.).

Карта-схема расположения пробных площадей:

1 – ПП в сосняках; 2 – ПП в ельниках; 3 – изолинии плотности нарушений тектонических узлов

Всего заложено 8 пробных площадей (рис.) в соответствии с ГОСТ 16483.6-80 [6]. По две в сосняке брусничном, в сосняке сфагновом, в сосняке черничном и в ельнике черничном в пределах узла (в центре) и на контроле. При проведении исследований использовались общепринятые методики ботанических и почвенных описаний, мониторинговых наблюдений и учетов урожайности ягод. Детальное описание их подробно изложено в наших предыдущих работах [7–9]. Из таблицы 1 видно, что насаждения на пробных площадях имеют практически одинаковые таксационные показатели и различаются только расположением по отношению к тектоническому узлу (центр и вне узла – контроль).

Характеристика древостоев представлена в таблице 1.

Таблица 1

|

Положение по отношению к тектоническим узлам |

Высота, м |

Полнота |

Состав |

Возраст, лет |

Бонитет |

Запас, м3/га |

|

Сосняк черничный |

||||||

|

Центр |

17 |

0,8 |

7С3Е+Б |

65 |

IV |

150 |

|

Контроль |

19 |

0,7 |

8С2Е |

80 |

IV |

180 |

|

Сосняк сфагновый |

||||||

|

Центр |

12 |

0,6 |

10С |

90 |

Vа |

40 |

|

Контроль |

10 |

0,4 |

10С |

100 |

Vа |

40 |

|

Сосняк брусничный |

||||||

|

Центр |

18 |

0,7 |

8С2Б |

80 |

III |

220 |

|

контроль |

18 |

0,7 |

8С2Б |

70 |

III |

210 |

|

Ельник черничный |

||||||

|

Центр |

19 |

0,7 |

8Е1Б1Ос+Л ц |

70 |

III |

250 |

|

Контроль |

18 |

0,7 |

7Е1С2Б |

80 |

III |

240 |

Характеристика исследуемых древостоев

Кроме того, на ПП в центре узла и за его пределами отбиралось по 30 кернов древесины сосны и ели в соответствии с ГОСТ 16483.6-80 [6]. По кернам определены показатели макроструктуры: процент поздней древесины и ширина годичного прироста с помощью прибора Lintab 6 и программного обеспечения TSAP-Win (ver. 4.80) [10]. В микроструктуре древесины измерялась толщина клеточных стенок ранней и поздней древесины. Для этого с 10 кернов с каждой ПП отбирались участки древесины из ядра примерно одного возраста размером 0,5–1,0 см. Затем они помещались в 96 % этиловый спирт на 3 месяца. После чего делались поперечные срезы на микротоме МС 2 толщиной 14–18 мкм. Окраска срезов проводилась раствором сафранина в течение 2– 3 мин [11]. Измерение микроструктуры древесины проводилось по стандартной методике [12] с помощью светового микроскопа «Axioscope A1» с дозирующим устройством (Zeiss, Германия). Измерялись по 20 клеток ранней и поздней древесины в каждом видимом годичном слое. Данные показатели выбраны потому, что напрямую влияют на физикомеханические свойства, а следовательно, и качество древесины. Полученные результаты статистически обработаны. Все полученные значения достоверны, точность опыта удовлетворительная.

Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах определяли фотометрическим методом в соответствии с ГОСТ 24556–89 [13]. Метод основан на экстракции аскорбиновой кислоты соляной кислотой, восстановлении 2,6-дихлориндофенолята натрия (краска Тильманса) аскорбиновой кислотой с последующей экстракцией бутилацетатом избытка краски и фото-метрировании на приборе КФК-2 органического экстракта при длине волны 490 нм. Все пробы были проанализированы в трех повторностях, проведена статистическая обработка результатов. Этот метод позволяет избежать влияния окраски исходной ягодной вытяжки на окраску фотометрируемого раствора и дает результаты, сопоставимые с литературными данными.

Для проведения химического анализа лишайника уснея образцы очищали от посторонних примесей (хвои, мхов и пр.), обмывали деионизированной водой и высушивали до воздушно-сухого состояния. В них определяли содержание фенольных соединений, аскорбиновой кислоты и химических элементов. Зольность определяли в соответствии с ГОСТ 24027.2-80 [14]. Фенольные соединения определяли спектрофотометрически по методу Свейна – Хиллиса с реактивом Фолина – Чокальтеу на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) согласно [15]. Общее содержание фенолов рассчитывали по калибровочному графику, построенному по п -оксибензойной кислоте, определение содержания аскорбиновой кислоты проводили по методике [16]. Количественное содержание металлов определялось волнодисперсионным рентгенофлуоресцентным спектрометром XRF-1800 (Shimadzu, Япония).

Результаты и их обсуждение . Проведенные исследования показали, что в естественных хвойных древостоях, в указанных типах леса, произрастающих на территории Вельско-Устьянского тектонического узла, показатели макростроения древесины сосны и ели отличаются от контроля (табл. 2).

Точность опыта по доле поздней древесины высокая. В центре тектонического узла доля поздней древесины выше в сосняке брусничном на 5 %, в ельнике черничном доля поздней древесины меньше, чем на контроле, на 2 %. Различия показателей на данных ПП достоверны.

Точность опыта по ширине годичного слоя в большинстве случаев близка к неудовлетворительной. Достоверны различия по ширине годичного слоя в сосняке черничном. В центре тектонического данный показатель узла на 25 % ниже, чем на контроле. Однако на данной ПП достоверность различия весьма условна из-за невысокой точности опыта.

Если говорить о микроструктурных показателях, то обращает внимание различие в толщине клеточной стенки ранней и поздней древесины (табл. 3).

Таблица 2

|

ПП |

Доля поздней древесины, % |

Точность опыта, % |

Показатель различия, t |

Ширина годичного слоя, мм |

Точность опыта, % |

Показатель различия, t |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Сосняк черничный, контроль |

25,5±0,86 |

3,3 |

0,1 |

1,12±0,05 |

4,4 |

7,4 |

|

Сосняк черничный, центр |

25,3±0,73 |

2,8 |

0,75±0,02 |

2,6 |

||

|

Сосняк сфагновый, контроль |

22,8±0,76 |

3,3 |

0,68 |

0,59±0,03 |

5 |

1,1 |

|

Сосняк сфагновый, центр |

23,4±0,45 |

1,9 |

0,54±0,03 |

5,5 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Сосняк брусничный, контроль |

22,8±0,54 |

2,2 |

4,7 |

1,5±0,06 |

4 |

1 |

|

Сосняк брусничный, центр |

27,4±0,7 |

2,5 |

1,0±0,03 |

3 |

||

|

Ельник черничный, контроль |

15,8±0,57 |

3,6 |

2,9 |

1±0,04 |

4 |

1,3 |

|

Ельник черничный, центр |

18,1±0,52 |

2,8 |

1,1±0,06 |

5,4 |

Примечание. Табличный критерий Стьюдента при вероятности 95 % равен 2,1.

Микроструктура древесины ели и сосны

Таблица 3

|

ПП |

Ранняя древесина |

Поздняя древесина |

||||

|

Толщина клеточной стенки, мкм |

Точность опыта, % |

Показатель различия, t |

Толщина клеточной стенки, мкм |

Точность опыта, % |

Показатель различия, t |

|

|

Сосняк черничный, контроль |

2,86±0,04 |

1,4 |

6,3 |

7,45±0,05 |

0,6 |

7,9 |

|

Сосняк черничный, центр |

3,22±0,04 |

1,2 |

8,01±0,05 |

0,6 |

||

|

Сосняк сфагновый, контроль |

2,79±0,06 |

2,1 |

4,2 |

7,16±0,07 |

1,0 |

3,5 |

|

Сосняк сфагновый, центр |

3,15±0,06 |

1,9 |

7,51±0,04 |

0,8 |

||

|

Сосняк брусничный, контроль |

2,64±0,07 |

2,6 |

2,4 |

3,64±0,09 |

2,4 |

3,6 |

|

Сосняк брусничный, центр |

2,86±0,07 |

2,4 |

4,11±0,10 |

2,4 |

||

|

Ельник черничный, контроль |

3,33±0,16 |

4,8 |

2,3 |

4,25±0,18 |

4,23 |

1,05 |

|

Ельник черничный, центр |

2,91±0,09 |

3,0 |

4,01±0,14 |

3,49 |

||

Примечание. Табличный критерий Стьюдента при вероятности 95 % равен 2,0.

Показатели макроструктуры древесины сосны и ели

Также выявлены достоверные различия по толщине клеточной стенки ранней и поздней древесины в сосняках черничном, сфагновом и брусничном. В ельнике черничном достоверны различия толщины клеточной стенки только ранней древесины.

В 2017 году в насаждениях сосняка брусничного, произрастающих на территории Вельско-Устьянского тектонического узла и за его пределами, общепринятыми методиками подсчитана урожайность плодов брусники и определено содержание витамина С и зольных элементов (табл. 4).

Установлено, что в центре тектонического узла в 13 раз ниже урожайность, но на 37 % выше содержание аскорбиновой кислоты. Подобная зависимость была выявлена нами и на территории Плесецкого тектонического узла [7].

Урожайность и содержание витамина С в плодах брусники

Таблица 4

|

Образец |

Урожайность, кг/га |

Сред. знач. влажности, % |

Зольность, % |

Сред. знач. зольности, % |

Аскорбиновая кислота, мг/100 г |

Сред. знач. аскорбиновой кислоты, мг/100г |

|

Брусника, центр |

2,0±0,01 |

76,24±0,0 |

1,42 1,85 |

1,64±0,22 |

490,69 482,78 |

486,74±3,96 |

|

Брусника, контроль |

26,0±1,20 |

87,52±0,0 |

1,63 1,75 |

1,69±0,06 |

309,35 308,62 |

308,99±0,37 |

На территории данного тектонического узла подтвердились различия и закономерности более высокой урожайности ягод за пределами узла и повышенного содержания в его пределах витамина С в плодах брусники.

Лишайники являются важнейшим компонентом лесных биогеоценозов. В 2016 году, совместно с лабораторией растительных биополимеров, начали изучение химических показателей лишайника уснея на территории Вельско-Устьянского тектонического узла.

В таблице 5 приведены данные химического cостава лишайника, произрастающего в центре тектонического узла, в сравнении с контролем.

Можно отметить, что в направлении от центра узла к контролю выявлено снижение содержания фенольных соединений на 31 %, аскорбиновой кислоты на 29, зольности на 70 %.

По содержанию макро- и микроэлементов выявлены другие закономерности. Наибольшее их содержание выявлено в центре тектонического узла, минимальное – на периферии. Различия колеблются от 12 % (Р) до 85 % (Si). За пределами тектоническо- го узла содержание микроэлементов выше, чем на периферии, но значительно меньше, чем в центре тектонического узла: от 1 % (P) до 80 % (Ti). По некоторым элементам различия мене 10 % либо отсутствуют (K, S, Mn). В среднем различия между центром и контролем – 48 %.

В целом в центре тектонического узла в лишайнике уснея происходит накопление Si, Ca, Al, Mg, Fe, Na, Cu, Ti, Cr.

Полученные данные свидетельствует о значительном накоплении металлов в зоне тектонического узла.

Известно, что у растений ответная реакция на стрессовый фактор проявляется прежде всего в изменении количественного состава веществ (т.н. антиоксиданты), которые имеют большое значение в окислительно-восстановительных процессах (главная роль среди них отведена аскорбиновой кислоте и фенольным соединениям). Нами установлены высокие концентрации указанных соединений у лишайников, произрастающих непосредственно в центре узла.

Таблица 5

|

Показатель |

Ед. измерения |

Место отбора проб |

||

|

Центр узла |

Периферия узла |

Контроль |

||

|

Фенольные соединения |

мг/г |

2,12±0,19 |

1,69±0,12 |

1,46±0,16 |

|

Аскорбиновая кислота |

мкг/г |

148,4±3,1 |

117,4±6,2 |

105,4±6,6 |

|

Зольность |

% |

3,71±0,20 |

1,53±0,16 |

1,12±0,14 |

|

Кремний |

4,542 |

0,6583 |

0,9957 |

|

|

Кальций |

4,489 |

0,9755 |

1,359 |

|

|

Калий |

1,125 |

0,8144 |

1,002 |

|

|

Алюминий |

0,9538 |

0,1619 |

0,2750 |

|

|

Магний |

0,7644 |

0,1773 |

0,3579 |

|

|

Сера |

0,5802 |

0,3981 |

0,5966 |

|

|

Фосфор |

0,4200 |

0,3743 |

0,2835 |

|

|

Железо |

0,2561 |

0,0563 |

0,0646 |

|

|

Натрий |

0,2094 |

0,0548 |

0,0677 |

|

|

Марганец |

0,1007 |

0,0675 |

0,0957 |

|

|

Никель |

0,0611 |

0,0252 |

0,0430 |

|

|

Медь |

0,0483 |

0,0211 |

0,0170 |

|

|

Титан |

0,0450 |

0,0053 |

0,0090 |

|

|

Цинк |

0,0147 |

0,0094 |

0,0122 |

|

|

Хром |

0,0104 |

0,0042 |

0,0059 |

|

Компонентный состав лишайника уснея

Выводы. Таким образом, установлено, что на территории Вельско-Устьянского тектонического узла значительно изменяется природная среда, что приводит к различиям в строении и свойствах дре- весины хвойных пород (увеличивается доля поздней древесины, толщина клеточных стенок); в урожайности брусники и содержании в плодах витамина С (снижается урожайность, но повышается содержа- ние витамина С); повышении концентрации макро- и микроэлементов у лишайников, произрастающих непосредственно в центре узла (Si, Ca, Al, Mg, Fe, Na, Cu, Ti, Cr).

Вероятнее всего, воздействие тектонических узлов проявляется через различия в содержании микроэлементов в почве, в характере и количестве осадков и других условиях среды, формирующихся на территории узла.

Список литературы Свойства некоторых компонентов фитоценозов, произрастающих на территориях тектонических узлов (Архангельская область)

- Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. Разломноблоковая тектоника и ее роль в эволюции литосферы//Литосфера и гидросфера Европейско-го Севера России. Геоэкологические проблемы/под ред. Ф.Н. Юдахина. -Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2001. -С. 68-113.

- Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. Комплексная модель процессов межгеосферного взаимодейст-вия в тектонических узлах севера Русской пли-ты//Пространство и время: альманах. -2001. -Т. 1. -№ 1.

- Беляев В.В., Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. . Влияние узлов пересечения тектониче-ских дислокаций на характер выпадения осадков в лесных экосистемах//Вестн. Поморского госу-дарственного университета. Сер. Естественные и точные науки. -2009. -№ 2. -С. 45-50.

- Гофаров М.Ю., Кутинов Ю.Г., Болотов И.Н. Ландшафты Беломорско-Кулойского плато: тек-тоника, подстилающие породы, рельеф и рас-тительный покров. -Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2006. -167 с.

- Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б., Беляев В.В. . Влияние тектонических нарушений (де-газация, наведенные токи, вариации геомаг-нитного поля) севера Русской плиты на окру-жающую среду (на примере Архангельской об-ласти)//Вестн. КРАУНЦ. Сер. Науки о Земле. -2009. -С. 77-89.

- ГОСТ 16483.6-80. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств насаждений. -М., 1980. -7 с.

- Старицын В.В., Беляев В.В. Урожайность и содержание витамина С в бруснике (Vaccinium vitis -idaeae L.) и чернике (Vaccinium myrtillus L.) в пределах Плесецкого тектонического узла//Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. -2015. -№ 1 (343). -С. 78-84.

- Беляев В.В., Дурынин С.Н. О влиянии тектонических узлов на популяции некоторых лекарст-венных растений Архангельской области//Вестн. КрасГАУ. -2015. -№ 5. -С. 131-135.

- Беляев В.В., Неверов Н.А. О влиянии тектонических узлов на строение и свойства древеси-ны сосны и ели в Архангельской области//Вестн. КрасГАУ. -2016. -№ 4. -С. 101-106.

- Rinn F. TSAP-Win -time series analysis and presentation: dendrochronology and related appli-cations. Frank Rinn, Heidelberg. -Germany, 2003.

- Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей. -М., 1979. -159 с.

- Яценко-Хмелевский А.А. Основы и методы анатомического исследования древесины. -Л., 1954. -337 с.

- ГОСТ 24556-89. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С. -М.: Изд-во стандартов. 2003. -11 с.

- ГОСТ 24027.2-80. Сырье лекарственное расти-тельное. Методы определения влажности, со-держания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла. -М.: Изд-во стан-дартов. 1999. -10 с.

- Swain J., Hillis W.E. The phenolic constituents of Prunus domestica. I. The quantitative anal-ysis of phenolic constituents//Journal of the Science of Food and Agriculture. -1959. -Vol. 10. -№ 1. -P. 63-68.

- Чупахина Г.Н. Колориметрическое определение аскорбиновой кислоты: практикум по биохимии и физиологии растений/под ред. М.М. Окунцо-ва. -Калининград, 1981. -С. 14-16.