Свойства почв орнитогенных ландшафтов

Автор: Жарикова Е.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены изменения в химическом составе почв под влиянием орнитогенного фактора разной интенсивности. Почвы орнитогенных ландшафтов имеют меньшую кислотность. Содержание в них фосфора, кальция, свинца, цинка, стронция, меди намного выше, чем в фоновых почвах.

Буроземы, физико-химические показатели, валовой состав почв, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/143171237

IDR: 143171237 | УДК: 631.41 | DOI: 10.31433/2618-9593-2020-23-1-17-22

Текст научной статьи Свойства почв орнитогенных ландшафтов

Актуальность

В структурно-функциональной организации геосистем островных и прибрежных территорий важную роль играют живые организмы, особенно птицы. Орнитогенный фактор способствует формированию специфического микрорельефа, преобразует растительный покров, влияет на химический состав почв, поверхностных и грунтовых вод [8, 9]. В процессе жизнедеятельности птицы субсидируют наземные экосистемы органическим веществом морского происхождения, поскольку в их рационе главное место занимают рыба, планктон и морские беспозвоночные, богатые фосфором, азотом, серой и другими элементами. Привнесенные на поверхность суши продукты метаболизма птиц (гуано, погадки, перья, скорлупа яиц) и погибшие особи обогащают почвы отдельными химическим элементами. За гнездовой период только одна пара чаек с потомством может привнести в наземную экосистему от 85 до 170 кг [11, 13] экскрементов. Птичий помет имеет нейтральную реакцию, в нем может содержаться значительное количество макро- и микроэлементов (табл. 1).

Хотя к настоящему времени доказано, что геохимический прессинг птиц оказывает непосредственное воздействие на физико-химические свойства почв, сведения о химическом составе почв орнитогенных ландшафтов весьма противоречивы. Неоднократно было отмечено, что в таких почвах повышено содержание органического вещества, аномально высоких значений достигает содержание доступных форм фосфора, повышено содержание некоторых тяжелых металлов, при этом выявлены разные тенденции в изменении кислотности почв и содержании некоторых элементов [7, 14, 18, 20]. В почвах Владимирского ополья, находящихся под влиянием колониального поселения чайковых птиц, значение кислотности увеличилось незначительно (на 0,5 единицы) [7]. В почвах островов Средиземноморья также наблюдалось слабое подкисление (в пределах единицы) [14], под колониями птиц на островах северной части Тихого океана выявлено увеличение кислотности на 1–1,5 единицы относительно фоновых значений [9]. На Шпицбергене значения кислотности варьировали от слабокислых до слабощелочных [20]. Напротив, в почвах орнитоген-ных территорий островов Северного Охотоморья

Таблица 1

Состав птичьего помета [15, 17]

Table 1

Composition of bird guano [15, 17]

На наличие орнитогенных почв на территории Дальневосточного морского заповедника впервые обратил внимание П.В. Елпатьевский [5]. По его данным в дерново-луговых почвах под колониями чернохвостых чаек накапливаются соединения азота и фосфора, в частности, количество последнего может в 2–11 раз превышать содержание в обычных продуктах выветривания гранитов, а значения рН обычно на единицу ниже, чем в фоновой почве. Но, на наш взгляд, применение термина «орнитогенный» к данным почвам не совсем корректно. Орнитогенные почвы как особый вариант педогенеза встречаются преимущественно в антарктических и северных полярных экосистемах в условиях замедленной минерализации органического вещества [1, 2, 19]. На юге Приморья правильнее было бы говорить о почвах орнитоген-ных ландшафтов. И, несмотря то, что они занимают локальные участки, как один из компонентов миграционных потоков в системе океан – суша, данные почвы являются интересными природными объектами и заслуживают пристального внимания.

Объекты и методы исследования

Для исследования влияния птичьих сообществ на свойства почв были выбраны участки Дальневосточного морского заповедника с разной интенсивностью орнитогенного воздействия. Разрезы заложены на наветренных склонах на приблизительно равной высоте (70–90 м) на острове Фуругельма (I) под сорно-разнотравной растительностью (интенсивное влияние многовидовой колонии птиц), на мысе Островок Фальшивый (II) под гмелеполынниковым лугом, (среднее влияние, притихоокеанский пролетный путь мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц) и в окрестностях бухты Спасения (III) под разнотравно-злаковым лугом (фоновая точка). Почвы представлены буроземами темногумусовыми с мощностью поверхностного горизонта 22–28 см. Морфологически все заложенные разрезы слабо отличаются друг от друга, поэтому приводим описание разреза на о. Фуругельма.

Разрез 9. Заложен в верхней части крутого южного склона над птичьим базаром на о. Фуру-гельма на высоте 87 м, уклон 10–15º, поверхность ровная. Сорно-разнотравная растительность. На поверхности травяной опад разной степени разложения (преимущественно листья и стебли мари) мощностью 4 см.

АU 0–23 см. Влажный, темно-серый, поч- ти черный, легкосуглинистый, зернисто-порошистый, обильно корни, дождевые черви, ходы мезофауны, переход постепенный, граница ровная.

АВ 23–37 см. Влажный, темно-серый, легкосуглинистый, комковато-ореховатый, тонкие корни, ходы мезофауны, обильно дождевые черви, переход постепенный, граница волнистая.

ВM 37–60 см. Сырой, бурый, среднесуглинистый с дресвой, хорошо оструктурен, комковато-глыбистый, отдельные тонкие корни, уплотнен, ходы мезофауны, переход постепенный.

ВС 60–100 см. Сырой, ярко-бурый, тяжелосуглинистый с дресвянистыми вкраплениями, хорошо оструктурен, комковато-глыбистый, плотный, отдельные корни. С глубины 86 см сочится вода.

Аналитические определения выполнены общепринятыми в почвоведении методами [3]. Содержание гумуса определяли методом И.В. Тюрина, pH солевой и водный – потенциометрически, гидролитическую кислотность по методу Каппе-на, содержание обменных катионов по Шоллен-бергеру, подвижные соединения фосфора и калия по методу Кирсанова. Валовое содержание элементов определяли методом рентгенфлуоресцент-ной спектроскопии c использованием спектрометра EDX-800HS (Shimadzu) в аналитическом центре ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Результаты исследования и их обсуждение

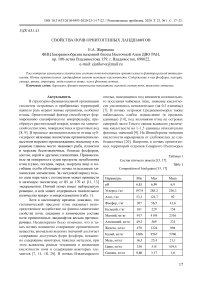

Из-за большого ежегодного поступления продукции травянистых сообществ исследуемые почвы обладают мощной гумусированной толщей (до 50 см). Содержание гумуса в них варьирует в пределах среднее – выше среднего (табл. 2), наибольшее выявлено в почвах о. Фуругельма. Интенсивное орнитогенное воздействие способствует снижению кислотности почв в поверхностном слое от среднекислой до нейтральной, в остальной части профиля ситуация стабильна. Одновременно с этим отмечено снижение уровня гидролитической кислотности, резкое увеличение количества ионов кальция в почвенном поглощающем комплексе верхнего горизонта (7,21 – 8,76 – 28,6 смоль(экв)/кг почвы). В почвах орнитоген-ных ландшафтов выявлено высокое содержанием валового кальция (рис. 1). Небольшое подщелачивание почв является следствием высокого содержания кальция в птичьем помете и яичной скорлупе и описано также в почвах островов Кольской Субарктики и Северного Охотоморья [4, 12]. Но имеются сведения и о подкислении почв, при большом количестве попадающего в них гуано, которое авторы связывают с повышенным содер-

Таблица 2

Свойства буроземов темногумусовых, находящихся под влиянием орнитогенного фактора

Table 2

Brown earth dark humus properties under the ornithogenic factor effect

|

Горизонт |

Мощность, см |

рН |

Гумус, % |

ГК |

Поглощенные основания |

V, % |

Р 2 О 5 |

К2О |

|||

|

H2O |

KCl |

Ca2+ |

Mg2+ |

Σ |

мг/100 г почвы |

||||||

|

смоль(экв)/кг |

|||||||||||

|

о. Фуругельма, интенсивное влияние |

|||||||||||

|

AU |

0-23 |

6,4 |

5,6 |

8,52 |

4,83 |

28,6 |

9,36 |

37,96 |

89 |

39,0 |

27,3 |

|

AB |

23-37 |

5,4 |

4,1 |

4,37 |

9,96 |

12,36 |

7,21 |

19,57 |

70 |

16,5 |

4,0 |

|

B |

37-60 |

5,8 |

4,1 |

0,42 |

5,3 |

8,16 |

10,71 |

18,87 |

80 |

19,4 |

2,1 |

|

BC |

60-100 |

5,7 |

4,1 |

0,32 |

5,35 |

10,3 |

10,3 |

20,6 |

81 |

21,1 |

3,1 |

|

м. Островок Фальшивый, среднее влияние |

|||||||||||

|

AU |

0-22 |

5,8 |

4,2 |

7,67 |

9,44 |

8.76 |

6,18 |

15,74 |

66 |

31,4 |

23,8 |

|

AB |

22-47 |

5,8 |

4,0 |

4,27 |

8,66 |

7,14 |

5,61 |

12,75 |

64 |

41,8 |

23,7 |

|

B |

47-62 |

5,4 |

3,9 |

3,62 |

11,39 |

5,15 |

8,76 |

13,91 |

69 |

13,1 |

16,0 |

|

BC |

62-75 |

5,6 |

3,8 |

3,41 |

11,65 |

5,15 |

7,21 |

12,36 |

57 |

14,5 |

18,1 |

|

б. Спасения, фоновая почв |

|||||||||||

|

AU |

0-28 |

4,9 |

4,0 |

7,24 |

14,13 |

7,21 |

8,24 |

15,45 |

57 |

0,3 |

12,8 |

|

АВ |

28-39 |

5,2 |

4,1 |

3,96 |

11,37 |

5,1 |

7,65 |

12,75 |

59 |

0,2 |

3,3 |

|

Вm |

39-56 |

5,2 |

4,2 |

1,79 |

8,22 |

3,57 |

8,16 |

11,73 |

66 |

0,6 |

3,7 |

|

Bc |

56-66 |

5,3 |

4,2 |

1,74 |

7,49 |

2,04 |

9,69 |

11,73 |

68 |

0,5 |

5,6 |

Примечание: ГК – гидролитическая кислотность, V – степень насыщенности почв основаниями жанием соединений азота и перехода его в нитратную форму [6]. Значительное увеличении содержания кальция в орнитогенных почвах выявлено на о. Шпицберген [10]. Содержание поглощенного магния в ППК изменяется незначительно, но количество валового магния выше в фоновой почве. Это расходится с данными об аномально высоком содержании магния в почвах коралловых островов, подвергающихся интенсивному орнито-генному воздействию, в тропической зоне Тихого океана [6].

Сумма поглощенных оснований в профиле почв о. Фуругельма лежит в пределах повышенная – очень высокая (при повышенной степени насыщенности ППК основаниями), в остальных колеблется от средней до повышенной (при средней степени насыщенности) с максимумом в горизонте AU.

Отличительной особенность является крайне высокое содержание подвижного фосфора в почвах орнитогенных ландшафтов, превышающее фоновое в 150 раз. Подобная тенденция отмечена и для валового фосфора, при разнице в 6 раз (рис. 1), таким образом, почвы о. Фуругельма и мыса Островок Фальшивый, подвергающиеся влиянию орнитогенного фактора, характеризуются как сверхсильно зафосфаченные. Повышение содержания подвижного и валового калия также прослеживается, хотя и не так явно. Схожие данные были получены для почв островов Северной Пацифики, Южно-Китайского и Средиземного (Северная Африка) морей. [8, 17, 18].

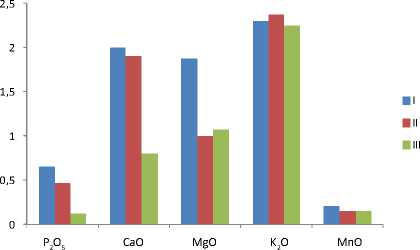

В почвах, находящихся под активным влиянием птиц, выявлено значительное увеличение валового содержания свинца, стронция, цинка, меди, хрома, марганца (рис. 1), содержание ко-

% мг/кг

Рис. 1. Содержание валовых форм элементов. Здесь и на рис. 2 :

I – зона интенсивного влияния, II – зона среднего влияния, III – фоновая зона

Fig. 1. Content of the elements total forms. Shown here, and in Fig. 2: I – zone of intense influence, II – zone of medium influence, III – background zone бальта относительно стабильно, содержание ванадия и никеля выше в фоновых почвах. Подобное обогащение почв является результатом высокой концентрации данных элементов в помете и перьях в период линьки, причем перья, по мнению А.Н. Иванова [8], выполняют особую функцию «экскреции» из организма комплекса токсичных соединений. В почвах о. Западный Шпицберген наблюдается подобная картина, за исключением марганца, содержание которого в фоновой почве выше, чем в почве птичьих колоний [10]. Но следует отметить, что аномально высокое содержание свинца и меди в почвах о. Фуругельма может быть результатом не столько орнитогенного фактора, сколько антропогенной деятельности, поскольку до образования заповедника остров находился в ведении Министерства обороны СССР.

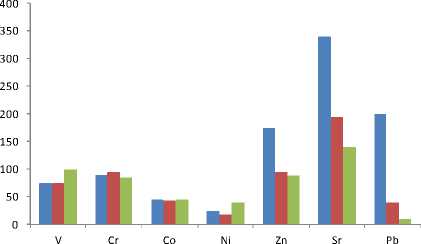

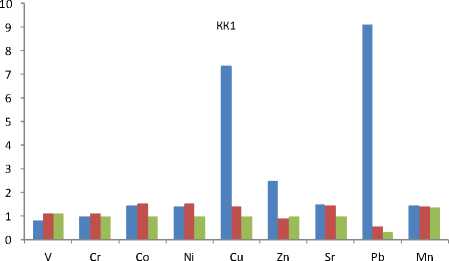

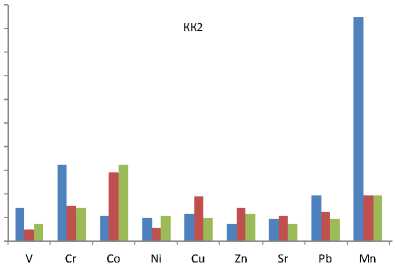

Для выявления геохимических особенностей исследованных почв были рассчитаны коэффициенты аккумуляции КК1 (отношение содержания элемента в верхнем слое почв к содержанию в почвообразующей породе) и КК2, содержания элемента в верхнем слое почв к кларку в почвах мира [16] (рис. 2). Наибольшие коэффициенты аккумуляции установлены для свинца (9,0), меди (7,3) и цинка (2,5). Во всех почвах отмечено также увеличение содержания стронция, кобальта, марганца, никеля. Содержание ванадия и хрома

Рис. 2. Отношение содержания элемента в верхнем слое почв к содержанию в почвообразующей породе (КК1) и отношение содержания элемента в верхнем слое почв к кларку в почвах мира (КК2)

Fig. 2. Ratio of content of the element in the upper layer of soils to its concentration in parent rocks (KK1); the ratio of the element concentration in the upper layer of soils to the Clark in the soils of the world (KK2)

стабильно по всему профилю почв. Наибольшие значения коэффициента аккумуляции КК1 присущи почвам, подвергающимся более сильному ор-нитогенному воздействию.

По отношению к почвам мира фоновые почвы Дальневосточного морского заповедника обогащены кобальтом (3,2), марганцем (1,9), хромом (1,3). Содержание в них цинка (1,1), никеля (1,1) и меди (1,0) находится на общемировом уровне, содержание свинца (0,5), стронция (0,8) и ванадия (0,8) ниже мирового. Почвы орнитогенных ландшафтов содержат более высокое количество свинца, кобальта, марганца, цинка, меди, стронция, хрома. Самые высокие показатели отмечены в почвах о. Фуругельма, находящихся под сильным влиянием птиц.

Заключение

Орнитогенный фактор не влияет на морфологический облик, но способствует изменению физико-химических свойств буроземов темногумусовых на островных и прибрежных территориях юга Приморья. Величина изменений зависит от интенсивности воздействия: в почвах межвидовых колоний птиц она выше, чем в почвах миграционных путей. Обогащение почв фосфором, кальцием, свинцом, цинком, медью, стронцием является результатом транспортировки из морских экосистем и накопления на поверхности суши продуктов жизнедеятельности птиц. Депонирование в почвах орнитогенных ландшафтов значительного количества фосфора и тяжелых металлов препятствует их поступлению в сопредельные среды и обороту в биогеохимических циклах. Дальнейшие исследования позволят уточнить региональные особенности геохимического влияния орнитоген-ного фактора.

Список литературы Свойства почв орнитогенных ландшафтов

- Абакумов Е.В. Зоогенный педогенез как основной биогенный почвенный процесс в Антарктиде // Русский орнитологический журнал. 2014. № 23 (972). С. 576-584

- Абакумов Е.В. Орнитогенные почвы острова Линдси, Тихоокеанский сектор Западной Антарктики // Русский орнитологический журнал. 2019. № 28 (1748). С. 1341-1346

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с

- Елпатьевский П.В. Орнитогенные почвы // III Дальневосточная конференция по заповедному делу. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 44

- Елпатьевский П.В., Таргульян В.О. Геохимические парадоксы коралловых островов Тихого океана // Известия АН СССР. Сер. геогр. 1985. № 4. С. 35-46

- Захаренко К.А., Романов В.В. О влиянии колониального поселения озерных чаек на особенности химического состава почв в условиях Владимирского ополья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 6. С.147-152

- Иванов А.Н. Орнитогенные геосистемы островов Северной Пасифики. М., 2013. 240 с

- Иванов А.Н., Авессаломова И.А. Орнитогенные экосистемы - геохимические феномены биосферы // Биосфера. 2012. Т. 4, № 4. С. 358-396

- Кудерина Т.М., Тертицкий Г.М. Влияние колоний морских птиц на ландшафтно-геохимическое состояние береговых экосистем (о. Западный Шпицберген) // Изменение природной среды и климата: природные и связанные с ними техногенные катастрофы. Природные процессы в полярных областях Земли. Москва: Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 2008. Т. 3. С. 251-258

- Морозов Н.П. Химические элементы в гидробионтах и пищевых цепях // Биогеохимия океана. М.: Наука, 1983. С. 127

- Плещенко С.В. Некоторые особенности почвообразования в местах массовых поселений морских колониальных птиц на острове Талан // Прибрежные экосистемы Северного Охотоморья. Остров Талан. Магадан: Изд-во ИБПС ДВО РАН, 1992. С. 109-115

- Татаринкова И.П. Количественная характеристика экскреторной деятельности крупных чаек и влияние ее на растительность // Роль животных в функционировании экосистем. Москва: Наука, 1975. С. 107

- Garcı'a, L. V., Maran˜o'n, T., Ojeda F., Clemente L., Redondo R. Seagull influence on soil properties, chenopod shrub distribution, and leaf nutrient status in semi-arid Mediterranean islands // Oikos. 2002. N 98. 75-86

- Irick D.L., Gu B., Li I.C., Inglett P.W., Frederick P.C., Ross M.S., Wright A.L., Ewe S.M.L. Wading bird guano enrichment of soil nutrients in tree islands of the Florida Everglades // Science of the Total Environment. 2015. N 532. P. 40-47

- Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants. 4th ed. Boca Raton: CRS Press, 2011. 548 p

- Liu X., Zhao S., Sun L., Yin X, Xie Z., Honghao L., Wang Y. Trace metal contents in biomaterials, soils, sediments and plants in colony of red-footed booby (Sula sula) in the Dongdao Island of South China Sea // Chemosphere. 2006. N 65. P. 707-715

- Otero X. L. Effects of nesting yellow-legged gulls (Larus cachinnans Pallas) on the heavy-metal content of soils in the Cies Islands (Galicia, north-west Spain)// Marine Pollut. Bull. 1998. N 36. P. 267-272

- Pereira T.T.C., Schaefer C.E.G.R., Ker J.C., Almeida C.C., Aimeida I.C.C. Micromorphological and microchemical indicators of pedogenesis in Ornithogenic Cryosols (Gelisols) of Hope Bay, Antarctic Peninsula // Geoderma. 2013. N 193/194. P. 311-322

- Ziółek M., Melke J. The impact of seabirds on the content of various forms of phosphorus in organic soils of the Bellsund coast, western Spitsbergen // Polar Research. 2014. N 33.1. 1986. P. 1-12