Свойства псаммоземов камских надпойменных террас и оценка их устойчивости к загрязнению Cu и Cd

Автор: Сайранова П.Ш., Ермченко О.З.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 119, 2024 года.

Бесплатный доступ

Сосновые леса на псаммоземах песчаных камских надпойменных террас в пределах территории г. Перми занимают площадь около 2 тыс. га. В условиях прогрессирующего загрязнения тяжелыми металлами буферная способность псаммоземов является основой устойчивости экосистемы. Представляет интерес изучить морфогенетические свойства псаммоземов и оценить риски накопления в них Cu и Cd по изменению активности почвенных ферментов (каталазы, уреазы и инвертазы) и появлению фитотоксичности. Псаммоземы Прикамья сформировались на перигляциальном песчаном аллювии, отложенном при таянии ледников в мезозое. Разнообразие псаммоземов гумусовых представлено типичными, оподзоленными, иллювиально-ожелезненными и псевдофибровыми подтипами. Почвы характеризуются сильнокислой реакцией среды, очень низкой емкостью поглощения, низкой насыщенностью основаниями и низкой активностью почвенных ферментов. Содержание Cu, Cd, Zn, Pb в псаммоземах существенно ниже региональных кларков почв, в то же время в гумусово-слаборазвитых горизонтах количество этих металлов несколько больше, чем в почвообразующих песках. Эксперимент по определению экотоксилогической нагрузки проводили на смешанных образцах из слоя 0-20 см псаммоземов гумусовых, в которые вносили по отдельности растворы уксуснокислой меди и уксуснокислого кадмия из расчета Cu, Cd от 2.5 до 250 мг/кг почвы. При внесении в почву Cu и Cd из расчета 2.5-10 мг/кг наблюдали снижение активности инвертазы и ухудшение физиолого-биохимических показателей тест-культуры (Lepidium sativum L.), а также подавление активности каталазы Cd.

Псаммоземы, тяжелые металлы, загрязнение cu и cd, критическая нагрузка, ферментативная активность, фитотоксичность

Короткий адрес: https://sciup.org/143183307

IDR: 143183307 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-119-66-97

Текст научной статьи Свойства псаммоземов камских надпойменных террас и оценка их устойчивости к загрязнению Cu и Cd

614990, Пермь, ул. Букирева, д. 15, *, e-mail: , **, e-mail:

15 Bukireva Str., Perm 614990, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail:

В условиях загрязнения экосистем тяжелыми металлами (ТМ) особая роль принадлежит почвам, поскольку степень изменения самих почв и количество поллютантов, поступающих в живые организмы, грунтовые и поверхностные воды, определяются их буферными свойствами. Буферность, или устойчивость почв к загрязнению ТМ, зависит от гранулометрического состава, содержания органических веществ, рН, поглотительной способности и т. д. (Ильин, 2012; Heavy metals…, 2013; Хазиев, 2018; Копцик С.В., Копцик Г.Н., 2022).

В северных широтах Земли на протяжении четвертичного периода несколько раз образовывались ледниковые покровы. В межледниковые периоды аллювий р. Камы формировался в основном речными потоками, которые приносили обломки с восточного Урала. В период таяния ледников осадконакопление в речной долине в значительной мере определялось поступлением песчаных отложений мезозоя, поэтому откладывался перигляциальный песчаный аллювий (Лунев, 2013).

После выделения отдела слаборазвитых почв как единого самостоятельного классификационного подразделения (Классификация..., 2004) на песчаных террасах р. Камы под сосновыми лесами диагностированы псаммоземы гумусовые (Еремченко и др., 2010, 2016). Постановлением Правительства Пермского края № 447-п псаммоземы гумусовые включены в перечень редких почв, находящихся под особой охраной Росреестра Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований (Об утверждении…, 2022). В связи со статусом особо охраняемых почв возникла необходимость дополнить морфогенетическую характеристику и оценить экологическое состояние псаммо-земов в природно-рекреационной зоне г. Перми.

Промышленность и городской транспорт являются основными источниками загрязнения почв ТМ. Исследованиями О.З. Еремченко с соавторами (2005; 2018) установлена аккумуляция Zn, Cd, Sn, Pb, Cu в почвах и почвогрунтах районов многоэтажной застройки и парковой зоны. Эколого-биологическая токсичность ТМ зависит от гранулометрического состава, содержания органического вещества, рН и окислительновосстановительных условий в почве (Копцик, 2004; Waalewijn-Kool et al., 2014; Hale et al., 2017; Поляк, Сухаревич, 2020). В соответствии с концепцией критических/экотоксилогических нагрузок пороговые значения загрязненности почвы ТМ определяют по негативной реакции биологических индикаторов (Heavy metals…, 2013; Копцик и др., 2022; Терехова, 2022).

Цель работы – описать морфогенетические свойства псам-моземов природно-рекреационной зоны г. Перми, а также оценить риски накопления в них Cu и Cd по изменению активности почвенных ферментов (каталазы, уреазы и инвертазы) и появлению фитотоксичности.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

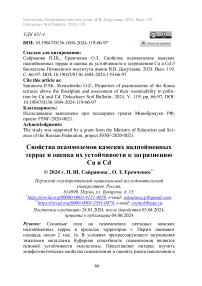

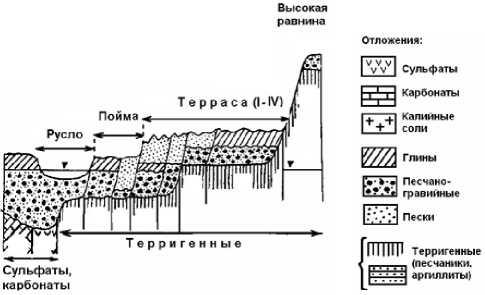

Объекты исследований – псаммоземы гумусовые, расположенные в охраняемом природном ландшафте местного значения “Закамский бор”, находящемся на правом берегу р. Кама. Почвообразующий аллювий I, II, III камских террас представлен песча- ными отложениями, которые подстилаются песчано-гравийными породами (рис. 1). В 2022 г. заложены четыре почвенных разреза с координатами: разрез № 1-22 – 58.07420° С; 56.30909° В; разрез № 2-22 – 58.04375° С; 56.25349° В; разрез № 3-22 – 58.061257° С; 56.269182° В; разрез № 4-22 – 58.064438° С; 56.281687° В (рис. 2). Отбор почвенных проб был проведен послойно с шагом 10 см до глубины 100–120 см.

По ранее проведенной оценке предполагаемая площадь псаммоземов на территории Пермского края составляла 913 км2 (Еремченко и др., 2016). Ареалы псаммоземов определены оцифровкой картосхемы лесов М 1 : 500 000 с выделением территорий, занятых сосновыми лесами, непосредственно прилегающими к Воткинскому и Камскому водохранилищам.

Рис.1. Литолого-геоморфологический профиль долины р. Камы (Лунев, 2013 с изменениями).

Fig. 1. Lithological and geomorphological profile of the Kama River valley (Lunev, 2013, modified).

С помощью программы ArcMap установлено, что сосновые леса на псаммоземах песчаных террас р. Камы в пределах городской территории Перми занимают площадь около 2 тыс. га (рис. 2).

Рис. 2. Схема сосновых лесов на псаммоземах гумусовых на космоснимке г. Перми с расположением почвенных разрезов на псаммоземах.

Fig. 2. A satellite image of pine forests on humus psammozems in Perm with the location of soil pits on psammozems.

Для выделения ареала псаммоземов выполнено дешифрирование соснового леса. Для этого использовались снимки Sentinel-2A зимнего периода (февраль), периода вегетации (июль) и конца вегетации (конец сентября). Выделение сосновых лесов выполнялось с сочетанием снимков всех трех периодов. Снимки осеннего периода информативны в синтезе натуральных цветов для отделения лиственных и хвойных лесов в связи с тем, что лиственные леса на осенних снимках приобретают светло-серый оттенок. Для дешифрирования соснового леса по летним снимкам использовался синтез каналов SWIR-NIR-RED, в результате которого сосновые леса отличаются от темнохвойных специфическим красноватым оттенком. Для зимнего периода аналогично летнему наиболее информативен синтез каналов SWIR-NIR-RED, где сосновые леса приобретают голубоватый оттенок, а темнохвойные – темносиний (Шихов и др., 2020). Основной этап выполнялся с использованием снимков зимнего периода. Осенний период использовался для отделения хвойных лесов от лиственных, а летний – для коррекции итоговых результатов.

Ниже перечислены методы определения физико-химических и химических свойств почвенных проб:

-

- рН водной и солевой вытяжки определялись потенциометрическим методом по ГОСТ 26423-85 и ГОСТ 26483-85;

-

- органическое вещество (С орг ) определялось фотометрическим методом по ГОСТ 26213-2021;

-

- сумма обменных оснований рассчитана сложением содержания обменного кальция и обменного (подвижного) магния, полученных титриметрическим методом – ГОСТ 26487-85;

-

- гидролитическую кислотность определяли по методу Кап-пена в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-2021);

-

- гранулометрический состав – пипеточным методом Качин-ского после разрушения почвенных агрегатов пирофосфатом натрия;

-

- условно валовое содержание ТМ – методом атомноабсорбционной спектрофотометрии (разложение “царской водкой”).

Для определения критического уровня загрязненности в почвенные пробы, отобранные с глубины 0–20 см, внесли по отдельности растворы уксуснокислой меди и уксуснокислого кадмия из расчета Cu, Cd 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250 мг/кг почвы. Незагрязненную почву увлажняли растворами солей перед посадкой семян. Выбор ацетатных солей меди и кадмия обусловлен их растворимостью, и, соответственно, быстрой ответной реакцией организмов на загрязнение в условиях эксперимента. В ряде экспериментальных работ по загрязнению почв ТМ также вносили в составе ацетатной соли (Ананьева, Шпис, 2010; Иовчева, Семенков, 2023; Панова и др., 2017).

Физико-химические и химические свойства смешанного образца: реакция среды кислая (рНвод = 4.82, рНсол = 3.94), Сорг – 1.63%, сумма обменных оснований – 0.51 ммоль/100 г, гидролитическая кислотность – 5.48 ммоль/100 г, содержание физической глины – 8.7% (песок связный мелкозернистый). Содержание Cu составляло 10.6 мг/кг, Zn – 15.4 мг/кг, Cd – 0.08 мг/кг, Pb – 7.5 мг/кг.

На загрязненных почвенных пробах в течение 7 дней выращивался кресс-салат, затем были определены высота и масса надземной части растений в 25-кратной повторности, а также редокс-активность растительного экстракта по методике О.З. Еремченко и Н.В. Митраковой (2017). После выращивания растений в загрязненной почве была установлена активность металлов (а Cu и a Cd ) ионоселективным методом на иономере “Экотест” в почвенной суспензии при соотношении почва : вода = 1 : 2.5. Активность каталазы, уреазы и инвертазы в почве изучены в 3-кратной повторности по Ф.Х. Хазиеву (2005).

Сравнение вариантов опыта по ферментативной активности почвы, высоте, массе и редокс-активности тест-культуры проведены дисперсионным методом с применением критерия Краскела– Уоллиса; значимыми считались различия между сравниваемыми средними величинами с доверительной вероятностью 95% и выше (p < 0.05). На рисунках приведены средние арифметические биологических повторностей и их стандартные ошибки. Ферментативная активность почвы, данные по высоте, массе и редокс-активности тест-культуры при разном уровне загрязнения Cu и Cd обработаны методом регрессионного анализа; адекватность полученных уравнений оценили при уровне значимости нулевой гипотезы p < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Генетические свойства псаммоземов гумусовых в значительной степени обусловлены литогенным фактором – песчаными почвообразующими породами. Профиль почв слабо дифференцирован и представлен горизонтами W и С¨ (рис. 3).

Верхняя часть гумусово-слаборазвитого горизонта W представлена груборазложившейся хвойно-моховой подстилкой мощностью 2–3 см. Горизонт W с глубины 2(3) до 6(8) см характеризуется темно-серой окраской с охристым оттенком, горизонт слабо оструктуренный, супесчаный, сухой, рыхлый, содержит много растительных остатков разной степени разложения, песчаные и пылеватые частицы склеены в непрочные комочки диаметром 0.6– 1.3 см.

В разрезе № 1-22 на глубине 6–10 см наблюдались признаки селективного оподзоливания, приводящего к удалению железистых пленок с поверхности песчаных частиц (Сe). На глубине 30 см присутствуют желтоватые, желтовато-охристые тона за счет железистых пленок на поверхности песчаных зерен (Сf). В почвенном разрезе № 2-22 в песчаной материнской породе с глубины 50–60 см присутствуют псевдофибры (Cff). Образование псевдо-фибров и присутствие признаков оподзоленности также отмечено в двух псаммоземах гумусовых, описанных в лесопарке левого берега Камы (Еремченко и др., 2016), и в псаммоземе гумусовом на территории соснового леса, расположенного в долине р. Камы ниже по течению от г. Перми (Еремченко и др., 2010).

Разрез № 1-22 Разрез № 2-22 Разрез № 3-22 Разрез № 4-22

Рис. 3. Внешний вид псаммоземов гумусовых.

Fig. 3. Humus psammozems.

Таким образом, разнообразие псаммоземов гумусовых в сосновых лесах на песчаных террасах Камы представлено типичными (формула профиля W-C¨), оподзоленными (W-Ce-C¨), иллю-виально-ожелезненными (W-Cf-С¨) и псевдофибровыми (W-Cff-C¨) подтипами.

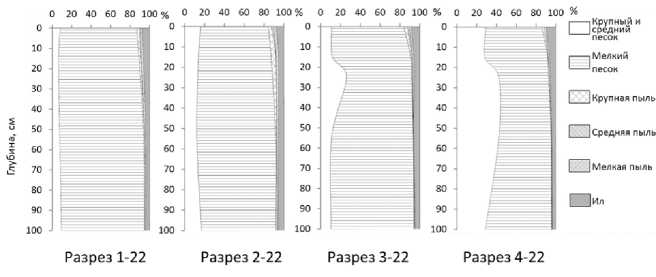

Гранулометрический состав гумусово-слаборазвитого горизонта псаммоземов представлен супесью мелкопесчаной. Гранулометрический состав почвообразующей породы: песок связный мелкозернистый или песок рыхлый среднезернистый (рис. 4).

Рис. 4. Гранулометрический состав псаммоземов гумусовых.

Fig. 4. Particle size distribution in humus psammozems.

В гумусово-слаборазвитых горизонтах почв содержание органического углерода составляло от 3.9 до 6.5%; сравнительно с породой характерна наиболее кислая реакция среды, относительно повышенные емкость поглощения и содержание физической глины. Для минеральных горизонтов характерна сильнокислая реакция и низкая насыщенность основаниями, очень низкая емкость поглощения, связанная с низким содержанием физической глины (табл. 1).

Общее содержание Cu, Cd, Zn, Pb в псаммоземах существенно ниже региональных кларков почв (табл. 2), что обусловлено общей обедненностью катионами кварцевых песков аллювиального происхождения. В то же время коэффициенты концентрации (КК), рассчитанные как отношение между содержанием металлов в горизонте и почвообразующей породе, показали, что в гумусово-слаборазвитых горизонтах содержание этих металлов несколько больше, чем в почвообразующих песках. Cu и Zn – питательные элементы и накапливаются в почвах благодаря избира- тельному поглощению растениями. Содержание Zn, Cd, Pb, Cu в псаммоземах может быть частично обусловлено техногенным загрязнением, т. к. их аккумуляцию отмечали в почвах и почвогрунтах жилой застройки и парковой зоны г. Перми (Еремченко и др., 2005; 2018).

Таблица 1. Физико-химические свойства псаммоземов гумусовых

Table 1. Physico-chemical properties of humus psammosems

|

© a |

s я к© Ч a |

X© e4 о и |

ч о ей И а |

и и а |

U о о н S |

U о ^ Г"1 я § S S |

в 5 е |

|

|

W |

3–6 |

4 |

5.27 ± |

4.63 ± |

3.43 ± |

1.32 ± |

8.64 ± |

11.93 ± |

|

0.85 |

0.09 |

0.13 |

0.32 |

1.72 |

0.40 |

|||

|

WC¨ |

10–20 |

4 |

1.14 ± |

5.10 ± |

4.33 ± |

0.50 ± |

2.68 ± |

8.32 ± |

|

0.12 |

0.11 |

0.05 |

0.06 |

0.27 |

0.29 |

|||

|

C¨ |

50–60 |

4 |

0.41 ± |

5.43 ± |

4.40 ± |

0.81 ± |

1.59 ± |

5.89 ± |

|

0.18 |

0.25 |

0.06 |

0.25 |

0.17 |

0.57 |

|||

|

C¨ |

80–90 |

4 |

0.33 ± |

5.80 ± |

4.40 ± |

1.32 ± |

1.29 ± |

5.34 ± |

|

0.11 |

0.15 |

0.08 |

0.30 |

0.25 |

0.51 |

Примечание. n – количество проб; S – cумма оснований; Нг – гидролитическая кислотность.

Note. n – number of samples; S – sum of bases; Hg – hydrolytic acidity.

В почвах ТМ присутствуют в растворенном состоянии и связанном с органическими и минеральными веществами. Наибольшее воздействие на микроорганизмы, растения, почвенных беспозвоночных, а также на ферментативную активность почв оказывают подвижные формы ТМ (Ritchie, Sposito, 2001; Robinson et al., 2005; Rao et al., 2014; Копцик и др., 2022).

Результаты определения активности Cu (аCu) показали, что в вариантах загрязнения Cu 2.5–50 мг/кг почвы она не имела значимых различий с аCu в незагрязненной почве (рис. 5). При большем загрязнении почвы аCu равна 6.9–5.6, и, следовательно, концентрация активной Cu в варианте 100 мг/кг почвы увеличилась на поря- док, а в варианте 250 мг/кг – более чем на два порядка, по сравнению с незагрязненной почвой.

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в псаммоземах гумусовых Table 2. Physico-chemical properties of humus psammosems

|

Горизонт, глубина, см |

Cu |

Zn |

Cd |

Pb |

||||

|

мг/кг |

КК * |

мг/кг |

КК |

мг/кг |

КК |

мг/кг |

КК |

|

|

W**, 3–6 |

13.3 ± 1.2 |

1.6 |

17.1 ± 3.8 |

2.1 |

0.11 ± 0.02 |

2.7 |

12.9 ± 4.9 |

8.2 |

|

WC¨, 10–20 |

7.9 ± 0.8 |

0.9 |

13.7 ± 2.5 |

1.7 |

0.06 ± 0.02 |

1.5 |

2.1 ± 0.10 |

1.3 |

|

C¨, 50–60 |

8.4 ± 1.1 |

1.0 |

8.7 ± 1.4 |

1.1 |

0.04 ± 0.02 |

1 |

1.7 ± 0.09 |

1.1 |

|

C¨, 80–90 |

8.4 ± 1.1 |

1 |

8.0 ± 1.1 |

1 |

– |

– |

1.6 ± 0.08 |

1 |

|

Содержание в почвах, мг/кг**** |

66 |

82 |

3 |

29 |

||||

Примечание. *КК – коэффициент концентрации – отношение между содержанием металлов в горизонте и почвообразующей породе; ** – определение проводилось в прокаленном образце; *** – отсутствие значения из-за низкого содержания и недостаточной чувствительности метода; **** – среднее содержание микроэлементов в почвах Пермского края (n = 1 730) (Копылов, 2011).

Note. *KK – concentration coefficient – the relationship between the content of metals in the horizon and the soil-forming rock; ** – determination was carried out in a calcined sample; *** – no value due to low content and insufficient method sensitivity; **** – average content of microelements in soils of Perm Krai (n = 1730) (Kopylov, 2011).

При внесении Cd в количестве от 2.5 до 25 мг/ кг активность Cd (а Cd ) в почве не изменилась относительно незагрязненного варианта, но при дальнейшем загрязнении а Cd возросла до 6.7–5.1. Концентрация Cd в варианте 250 мг/кг почвы выше контрольного уровня на 2 порядка.

При равных уровнях загрязнения аCd в псаммоземе, как правило, выше аCu. Медь – микроэлемент, участвующий в метаболических процессах, и может поглощаться живыми организмами (Швакова, 2013), поэтому аCu в псаммоземе, бедном микроэлемен- тами, понижалась после внесения растворимой соли меди. Кадмий не участвует в ферментативных реакциях, его биологическая роль не выявлена, поэтому его активность в почве выше, чем у меди.

Рис. 5. Активность металлов в зависимости от дозы загрязнения почвы, аCu, аCd = -lg [Cu, Cd]. Примечание. На этом и других графиках статьи * – значимые различия с контролем.

Fig. 5. Metal activity depending on the degree of soil contamination, а Cu , а Cd = -lg [Cu, Cd]. Note. In this and other graphs of the article, * – represents significant differences with the control.

На начальной стадии загрязнения почвы ТМ изменяют состав, численность микроорганизмов и их метаболизм (Gil-Sotres et al., 2005; Минеев и др., 2008; Поляк и др., 2020). Функциональную активность почвенной биоты, ее способности к разным биохимическим реакциям отражает ферментативная активность почв. По активности ферментов с высокой точностью определяют начало загрязнения почв или характер их восстановления (Zhao, Jiang, 2010; Liu et al., 2011; Soldatkin et al., 2012). Ингибирующее воздействие на ферменты ТМ обусловлено их активным комплексообразованием с белками (Общая химия, 2005).

Каталаза – фермент, катализирующий гетеролитическое расщепление пероксида водорода (Н 2 О 2 ) с образованием О 2 и, таким образом, предотвращающий повреждение структуры и нарушение функций клеточной мембраны (Mahaseth, Kuzminov, 2017;

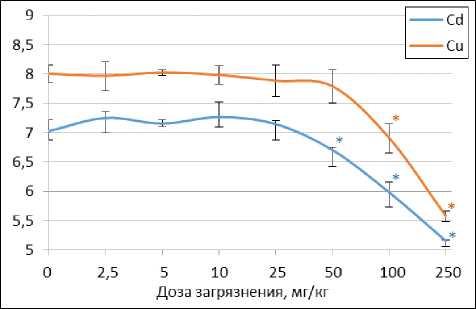

Аладьева, Зиматкин, 2022). Внесение в псаммозем Cu из расчета от 2.5 до 100 мг/кг почвы способствовало повышению активности каталазы; при концентрации Cu 5–100 мг она примерно на 17.5% выше, чем в незагрязненной почве (рис. 6). Псаммозем – очень бедная биогенными элементами почва, поэтому добавление меди как питательного элемента стимулирует развитие микроорганизмов, продуцирующих ферменты. В бактериальной клетке медь необходима в качестве кофактора многих белков; Cu участвует в окислительно-восстановительных реакциях, в транспорте электронов, окислительном дыхании и др. (Arguello et al., 2013). Под воздействием меди наблюдали стимуляцию активности каталазы в почвах городских рекреационных территорий (Трифонова, Забелина, 2017).

Рис. 6. Активность каталазы в зависимости от дозы загрязнения, мл 0.1 М KMnO 4 /10 г почвы за 20 мин.

Fig. 6. Catalase activity depending on the degree of contamination, ml 0.1 M KMnO 4 /10 g of soil in 20 minutes.

Кадмий в избыточном количестве является мощным токсикантом для бактерий, водорослей и грибов (Trevors et al., 1986). В отличие от меди, загрязнение псаммозема Cd способствовало существенному снижению активности каталазы, в вариантах с наименьшим загрязнением Cd из расчета 2.5 и 5 мг/кг понижение активности относительно контроля составляло 21.2 и 28.3% соответственно. В вариантах с Cd 10–100 мг/кг активность каталазы несколько повысилась, но оставалась ниже контрольных значений. Возможно, в условиях определенного уровня загрязнения происходил отбор микроорганизмов по толерантности к кадмию. Бактерии Burkholderia sp. и Bacillus sp. выработали устойчивость к Cd и поэтому играют важную экологическую роль в загрязненных почвах (Zhao, Jiang, 2010).

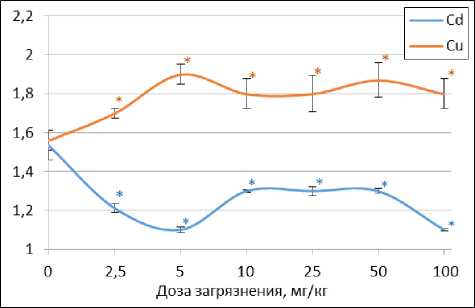

Степень воздействия ТМ на почвенные ферменты зависит не только от концентрации металла, но и от свойств фермента (Трифонова, Забелина, 2017). Уреаза – важнейщий участник азотного обмена в почве, она катализирует гидролиз мочевины (Щербакова, 1983; Kocak, 2020). Согласно шкале обогащенности почв ферментами Д.Г. Звягинцева (Звягинцев, 1978) псаммоземы бедны уреазой. Внесение в псаммозем Cu в количестве 2.5 мг/кг почвы способствовало резкому повышению активности уреазы, однако с дальнейшим ростом загрязнения (Cu 5 и 10 мг/кг) активность фермента уменьшалась, но оставалась выше активности уреазы в незагрязненной почве (рис. 7). Имеются данные о стимуляции активности уреазы при загрязнении медью городских почв (Трифонова, Забелина, 2017). С увеличением концентрации Cu изменялась морфология колоний и клеток микроорганизмов в биогумусе, увеличивалась биохимическая активность силикатных бактерий (Спиридонова, Боур, 2012). Однако избыток Cu в бактериальной клетке проявляется в ингибировании дыхания, синтеза белков, нуклеиновых кислот, глутатионредуктазы и др. (Лебедев, 1998). Поэтому в вариантах Cu 50 и 100 мг/кг почвы активность уреазы снизилась относительно активности фермента в незагрязненном псаммоземе.

При внесении Cd в количестве 2.5–10 мг/кг не наблюдалось заметных изменений активности уреазы по сравнению с ее активностью в незагрязненном псаммоземе. Однако в вариантах Cd 50 и 100 мг/кг почвы активность фермента оказалась выше контрольных значений на 44 и 41% соответственно, что может быть обусловлено отбором и размножением устойчивых форм микроорганизмов. На фоне роста загрязненности Cd в почве отмечалось уве- личение численности Proteobacteria и Gemmatimonas (Yo et al., 2021). В слабогумусированной почве под действием ТМ доля резистентных к химическому загрязнению грибов увеличивалась на 45.7% (Терехова и др., 2021).

Рис. 7. Активность уреазы в зависимости от дозы загрязнения, мг N-NH 4 /10 г почвы за 24 ч.

Fig. 7. Urease activity depending on the degree of contamination, mg N-NH 4 /10 g of soil in 24 hours.

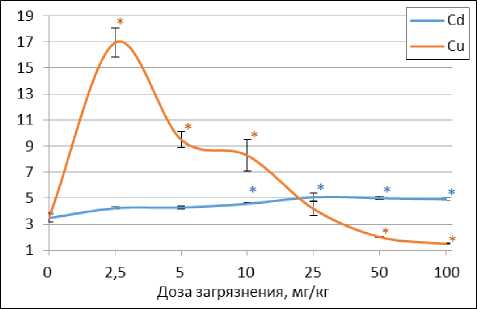

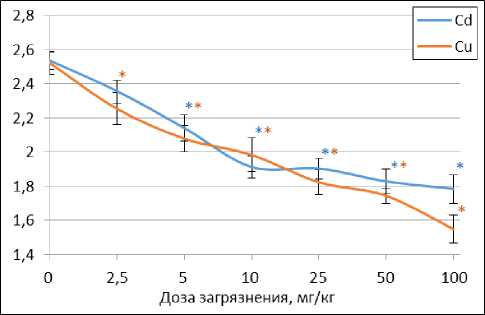

Активность фермента инвертазы отражает способность почвы расщеплять сахарозу и свободные простые сахара, которые являются основными источниками энергии почвенных микроорганизмов (Звягинцев, 1978; Frankeberger, Johanson 1983). Снижение активности инвертазы наблюдалось при загрязнении Cu дерновоподзолистой почвы (Минеев и др., 2008). В незагрязненном псам-моземе активность фермента составляла 22–25 мг глюкозы/10 г почвы за 24 ч., что указывает на очень низкую обеспеченность инвертазой по Д.Г. Звягинцеву (1978). Загрязнение ТМ способствовало существенному снижению активности инвертазы в псаммо-земе (рис. 8). В вариантах Cu и Cd 2.5 мг/кг активность фермента снизилась на 43%, что свидетельствует о низкой устойчивости псаммозема к загрязнению ТМ; например, в почвах Индии снижение активности инвертазы на 40% зарегистрировано при загрязнении почвы Cd в количестве 1 000 мг/кг почвы (Verma et al., 2010).

Рис. 8. Активность инвертазы в зависимости от дозы загрязнения, мг глюкозы/10 г почвы за 24 ч.

Fig. 8. Invertase activity depending on the degree of contamination, mg glucose/10 g of soil in 24 hours.

При наибольшем загрязнении почвы Cu и Cd активность инвертазы колебалась в пределах 6.8–11.5 мг глюкозы/10 г почвы за 24 ч. и была ниже контрольных значений на 31–52%.

По Е. Baath (1989) для ферментативной активности почв критической/экотоксилогической концентрацией является содержание Cu 25–1 900 мг/кг, а Cd – 1.56 мг/кг почвы. В нашем эксперименте активность ферментов по-разному зависела от дозы загрязнения ТМ. Внесение Cu в количестве 2.5–100 мг/кг активизировало каталазную активность почвы, в количестве 2.5–10 мг/кг – уреазную активность, но активность инвертазы снижалась уже в варианте Cu 2.5 мг/кг почвы. Наименьшее загрязнение псаммозе-ма Cd (2.5 мг/кг почвы) способствовало снижению активности каталазы и инвертазы, но активность уреазы не снижалась при всех уровнях загрязнения почвы.

Для оценки токсичности почв одним из наиболее информативных показателей является реакция высших растений (Терехова, 2022). В растениях Cu является участником многих физиологических и биохимических процессов. При избытке меди наблюдали замедление роста растений, что во многом определяется нарушением процессов, связанных с фотосинтезом (Yruela, 2005). Величина потенциально токсичного валового количества меди превы- шала 100 мг/кг почвы, но содержание подвижной Cu может быть токсичным при уровне загрязнения 20 мг/кг почвы (Rehman et al., 2019).

Токсическое действие Cd проявляется в торможении роста корня, в угнетении роста надземной части растений, в физиологических и структурных нарушениях фотосинтетического аппарата, а также в замедлении дыхания из-за ингибирования Cd активности ферментов в клетке (Physiology and Biochemistry…, 2002; Казнина, Титов, 2013; Cadmium Toxicity…, 2019).

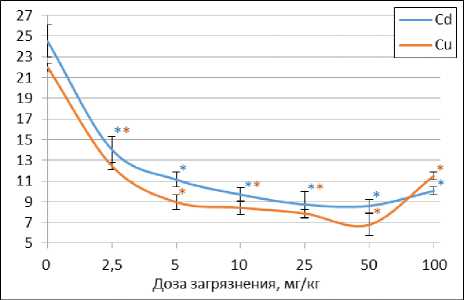

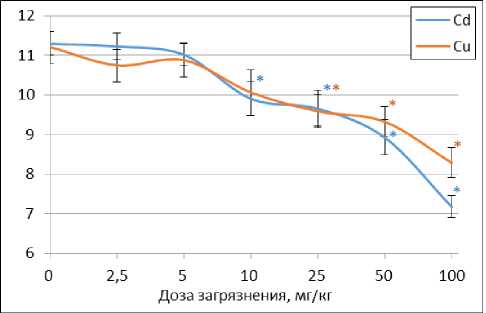

В нашем эксперименте высота надземной части тест-культуры уменьшалась пропорционально увеличению доз Cu и Cd, внесенных в псаммозем (рис. 9). Заметное снижение высоты растений наблюдали уже в варианте с загрязнением Cu из расчета 2.5 мг/кг, где она ниже на 12% относительно высоты растений на незагрязненной почве. В случае загрязнения Cd значимое снижение высоты растений на 18% обнаружено в варианте Cd 5 мг/кг. При загрязнении Cd и Cu из расчета 100 мг/кг высота тест-культуры ниже на 42% и 63% соответственно по сравнению с контролем. Значимых различий во влиянии этих ТМ на высоту растений не отмечено, лишь в варианте 100 мг/кг растения на фоне загрязнения Cu были несколько ниже, чем при загрязнении Cd.

На массу надземной части тест-культуры низкие дозы Cu и Cd не оказали значимого влияния. Возможно, это связано с уменьшением потери воды растениями на загрязненной почве (рис. 10). При загрязнении Cd наблюдали замедление транспирации у растений ячменя (Казнина и др., 2011).

Отрицательное влияние Cu на сырую массу надземной части тест-культуры наблюдалось при загрязнении 25 мг/кг и выше. В варианте Cu 100 мг/кг масса растений ниже контрольных значений на 35%. Токсическое действие Cd отмечено при меньшем загрязнении (10 мг/кг почвы), а в варианте Cd 100 мг/кг сырая масса растений была ниже на 57%. Уменьшение сырой массы растений может быть связано с уменьшением размера корневой системы и снижением водопотребления (Vassilev et al., 1998; Казнина, Титов, 2013).

Рис. 9. Высота надземной части кресс-салата в зависимости от дозы загрязнения, см.

Fig. 9. Height of the above-ground parts of watercress depending on the degree of contamination, cm.

Рис. 10. Масса надземной части кресс-салата в зависимости от дозы загрязнения, мг.

Fig. 10. Weight of the above-ground parts of watercress depending on the degree of contamination, mg.

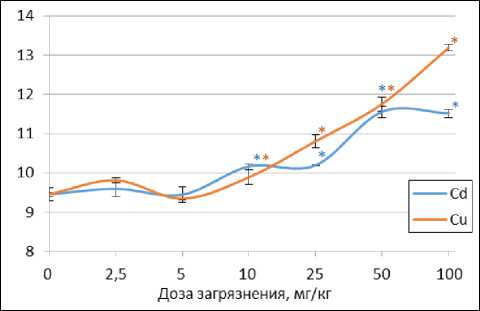

Избыток Cu и Cd индуцирует развитие окислительного стресса в растениях через увеличение образования активных форм кислорода (Irfan et al., 2015; Rehman et al., 2019). Степень устойчивости растений к окислительному стрессу зависит от способности активизировать и аккумулировать низко- и высокомолекулярные соединения, характеризующиеся восстановительной активностью. При загрязнении Cu и Cd из расчета 2.5–5 мг/кг почвы редокс-активность растительных экстрактов из кресс-салата не отличалась от контрольных значений (рис. 11). В вариантах ТМ 10 мг/кг и выше редокс-активность растений возрастала, что указывает на активизацию антиоксидантной защиты растений. При загрязнении Cu 100 мг/кг почвы редокс-активность тест-культуры оказалась выше, чем при таком же загрязнении Cd, что, возможно, связано с эффективной адаптацией к менее токсичному металлу.

Регрессионный анализ показал зависимость между активностью Cu и Cd в почве и ответной реакцией тест-культуры, прежде всего корреляцию с изменением надземной массы растений и редокс-активностью растительных экстрактов (табл. 3). Изменение показателей состояния кресс-салата на 57–83% зависели от а Cu в почве. При загрязнении Cd от а Cd масса и редокс-активность растений зависела на 75 и 68% соответственно. Связь активности металлов с ферментативной активностью не обнаружена.

Рис. 11. Редокс-активность экстракта растений в зависимости от дозы загрязнения, мл 0.001 н KIO 3 /10 г почвы.

Fig. 11. Redox activity depending on the degree of contamination, ml 0.001 N KIO 3 /10 g of soil.

Согласно обобщенным данным для растений критиче-ские/экотоксилогические концентрации Cu находятся в пределах 60–125 мг/кг почвы, а Cd – 3–5 мг/кг (Irwin et al., 1997). По нашим данным, фитотоксичность псаммоземов наблюдалась при загрязнении Cu из расчета 5–10 мг/кг, что указывает на низкую устойчивость псаммоземов гумусовых к загрязнению Cu. Критическая концентрация Cd, при которой отмечена отрицательная реакция тест-культуры, также составляла 5–10 мг/кг, что соответствует указанной выше экотоксилогической концентрации кадмия.

Таблица 3. Зависимость между активностью металла и физиологобиохимическими показателями кресс-салата

Table 3. Relationship between metal activity and physiological and biochemical parameters of watercress

|

Зависимость |

а Cu |

а Cd |

||||

|

Уравнение регрессии |

R2* |

р** |

Уравнение регрессии |

R2 |

р |

|

|

Высота надземной части |

y=-2.81+0.62x |

0.57 |

0.00193 |

_*** – |

– |

– |

|

Масса надземной части |

y=-7.54+2.26x |

0.78 |

0.00017 |

y=-9.52+2.80x |

0.75 |

0.00023 |

|

Редокс-активность |

y=27.8-2.21x |

0.83 |

0.00010 |

y=21.6-1.64x |

0.68 |

0.00047 |

Примечание. * R2 – коэффициент детерминации; ** р – уровень значимости нулевой гипотезы; *** – прочерки обозначают отсутствие зависимости& Note. *R2 – coefficient of determination; **p – significance level of the null hypothesis; *** – Dashes indicate no dependence.

Наши данные по экотоксилогической нагрузке Cu и Cd в псаммоземах не соотносятся с отечественными нормативами по содержанию этих элементов в песчаных и супесчаных почвах (СанПиН 1.2.3685–21). ОДК/ПДК тяжелых металлов разрабатывали прежде всего с целью получения безопасной растительной продукции. В наших исследованиях первые признаки фитотоксичности псаммозема отмечены при загрязнении Cu и Cd из расчета 2.5 мг/кг, что ниже ОДК Cu в 13 раз и выше ОДК Cd в 5 раз. Меха- низмы толерантности растений к избытку ТМ в значительной степени основаны на неспецифических процессах: задержание в клетках и тканях корневой системы, хелатирование и комплекси-рование органическими кислотами, пептидами, белками, перемещение в вакуоль и др. (Кузнецов, Дмитриева, 2005). Неспецифич-ность защитных реакций кресс-салата в отношении ТМ, возможно, является причиной одинаковой экотоксилогической нагрузки для Cu и Cd в псаммоземе.

ВЫВОДЫ

Псаммоземы гумусовые на песчаных террасах р. Камы предствлены типичными (формула профиля W-C¨), оподзоленны-ми (W-Ce-C¨), иллювиально-ожелезненными (W-Cf-С¨) и псевдо-фибровыми (W-Cff-C¨) подтипами. Гранулометрический состав гумусово-слаборазвитых горизонтов почв: супесь мелкопесчаная; почвообразующая порода – песок связный мелкозернистый или песок рыхлый среднезернистый. Псаммоземы характеризуются сильнокислой реакцией среды, очень низкой емкостью поглощения, низкой насыщенностью основаниями и низкой активностью почвенных ферментов. Содержание в почвах Cu, Cd, Zn, Pb существенно ниже региональных кларков почв, в то же время в гумусово-слаборазвитых горизонтах этих металлов больше, чем в почвообразующих песках, что указывает на некоторое техногенное загрязнение.

Результаты эксперимента показали, что при внесении в псаммозем Cu и Cd из расчета 2.5–10 мг/кг наблюдался экотокси-логический эффект, который проявился в снижении активности инвертазы и появлении фитотоксичности, а также в подавлении активности каталазы Cd.

Список литературы Свойства псаммоземов камских надпойменных террас и оценка их устойчивости к загрязнению Cu и Cd

- Аладьева Т.Л., Зиматкин С.М. Каталаза клетки: строение, биогенез, многообразие, функции // Экспериментальная биология и биотехнология. 2022. № 1. С. 12-22.

- Ананьева Ю.С., Шпис Т.Э. Влияние загрязнения свинцом на биологические свойства чернозема выщелоченного // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 72 (10). С. 29-32.

- Еремченко О.З., Артамонова В.С., Бортникова С.Б., Белышева Н.Е. Оценка экологического риска в связи с накоплением тяжелых металлов в почвах городских лесов // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2018. Вып. 1. С. 70-80. https://doi.org/10.17072/1994-9952-2018-1-70-80.

- Еремченко О.З., Митракова Н.В. Способ оценки биологической активности и токсичности почв и техногенных грунтов: пат. Рос. Федерации № 2620555. 2017.

- Еремченко О.З., Москвина Н.В. Свойства почв и техногенных поверхностных образований в районах многоэтажной застройки г. Пермь // Почвоведение. 2005. № 7. С. 782-789.

- Еремченко О.З., Филькин Т.Г., Шестаков И.Е. Редкие и исчезающие почвы Пермские края // Пермь: ООО “Арт-Дизайн”, 2010. 94 с.

- Еремченко О.З., Шестаков И.Е., Москвина Н.В. Почвы и техногенные поверхностные образования урбанизированных территорий Пермского Прикамья // Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2016. 252 с.

- Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки некоторых ее показателей // Почвоведение. 1978. № 6. С. 48-54.

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва - растение // Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 220 с.

- Казнина Н.М., Титов А.Ф. Влияние кадмия на физиологические процессы и продуктивность растений семейства Poaceae // Успехи современной биологии. 2013. Т. 133. № 6. С. 588-603.

- Иовчева А.Д., Семенков И.Н. Оценка барьерной функции чернозема и серой почвы в рамках экспериментального загрязнения ионами меди. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. № 116. С. 76-108. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-116-76-108.

- Казнина Н.М., Титов А.Ф., Лайдинен Г.Ф., Батова Ю.В. Влияние кадмия на водный обмен растений ячменя // Тр. КарНЦ РАН. 2011. № 3. С. 57-61.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Копцик Г.Н. Устойчивость лесных почв к атмосферному загрязнению // Лесоведение. 2004. № 4. С. 61-71.

- Копцик С.В., Копцик Г.Н. Оценка современных рисков избыточного накопления тяжелых металлов в почвах на основе концепции критических нагрузок (обзор) // Почвоведение. 2022. № 5. С. 615-630. https://doi.org/10.31857/S0032180X22050033.

- Копылов И.С. Особенности геохимических полей и литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Вестник Пермского университета. Сер. Геология. 2011. № 1. С. 26-37.

- Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений: учебник. М.: Высшая школа, 2005. 742 с.

- Лебедев В.С. Первичные физико-химические механизмы токсического действия меди на бактерии: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. М., 1998. 72 с.

- Лунев Б.С. Аллювий Прикамья // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. 2013. № 3. С. 79-95.

- Минеев В.Г., Лебедева Л.А., Арзамазова А.В. Последействие различных систем удобрения на ферментативную активность дерново-подзолистой почвы при загрязнении тяжелыми металлами // Агрохимия. 2008. № 10. С. 48-54.

- Об утверждении Порядка и мер охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, занесенных в Красную книгу почв Пермского края, перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, занесенных в Красную книгу почв Пермского края: Постановление Правительства Пермского края № 447-п (утв. Губернатором Пермского края 27.05.2022).

- Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: Постановление главного государственного санитарного врача РФ (утв. 28.01.2021).

- Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. М.: Высш. шк., 2005. 560 с.

- Панова М.И., Пукальчик М.А., Учанов П.В., Терехова В.А. Влияние нитрата и ацетата свинца на биоиндикационные показатели при внесении в дерново-подзолистую почву // Поволжский экологический журнал. 2017. № 4. С. 382-393. https://doi.org/10.18500/1684-7318-2017-4-382-393.

- Поляк Ю.М., Сухаревич В.И. Почвенные ферменты и загрязнение почв: биодеградация, биоремедиация, биоиндикация // Агрохимия. 2020. № 3. С. 83-93. https://doi.org/10.31857/S0002188120010123.

- Спиридонова Т.Н., Боур О.А. Определение влияния меди на ферментативную активность силикатных бактерий // Биология будущего: традиции и новации. Екатеринбург, 2012. С. 131-133.

- Терехова В.А. Биотестирование экотоксичности почв при химическом загрязнении: современные подходы к интеграции для оценки экологического состояния (обзор) // Почвоведение. 2022. № 5. С. 586-599. https://doi.org/10.31857/S0032180X220500.

- Терехова В.А., Федосеева Е.В., Бельфег Ю.В., Кирюшина А.П., Рычагова А.Г., Верховцева Н.В. Структура микробных комплексов при моделировании полиметаллического загрязнения и ремедиации агродерново-подзолистых почв // Вестник Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2021. № 1. С. 38-45.

- Трифонова Т.А., Забелина О.Н. Изменение биологической активности почвы городских рекреационных территорий в условиях загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами // Почвоведение. 2017. № 4. С. 497-505.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.

- Хазиев Ф.Х. Экологические связи ферментативной активности почв // Экобиотех. 2018. Т. 1. № 2. С. 80-92.

- Швакова Э.В. Изменение активности уреазы при повышенных содержаниях тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu) в почве // Arctic Environmental Research. 2013. № 2. С. 61-66.

- Шихов А.Н., Герасимов А.П., Пономарчук А.И., Перминова Е.С. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения: учебное пособие. Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2020. 191 с.

- Щербакова Т.А. Ферментативная активность почв и трансформация органического вещества. Минск, 1983. 222 с.

- Arguello J.M., Raimunda D., Padilla-Benavides T. Mechanisms of Copper Homeostasis in Bacteria // Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2013. Vol. 3. 73. pp. 1-14. https://doi.org/10.3389/fcimb.2013.00073.

- Baath E. Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (a review) // Water Air Soil Pollutants. 1989. Vol. 47. pp. 335-379. https://doi.org/10.1007/BF00279331.

- Cadmium Toxicity and Tolerance in Plants. From Physiology to Remediation / Eds.: Hasanuzzaman M., Prasad M.N.V., Fujita M. Academic Press. 2019. 619 p. https://doi.org/10.1016/C2017-0-02050-5.

- Frankeberger W.T., Johanson J.B. Method of measuring invertase activity in soils // Plant and soil. 1983. Vol. 74. pp. 301-311.

- Gil-Sotres F., Trasar-Cepeda C., LeirIs V.C. Different approaches to evaluate soil quality using biochemical properties // Soil Biol. Biochem. 2005. Vol. 37. pp. 877-887. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2004.10.003.

- Hale B., Gopalapillai Y., Pellegrino A., Jennett T., Kikkert J., Lau W., Schlekat C., McLaughlin M.J. Validation of site-specific soil Ni toxicity thresholds with independent ecotoxicity and biogeochemistry data for ele vated soil Ni // Environ. Pollut. 2017. Vol. 231. pp. 165-172. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.08.008.

- Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability / ed. Alloway B.J. N.Y., Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013. 613 p. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4470-7_8.

- Irfan M., Hasan S.A., Hayat S., Ahmad A. Photosynthetic variation and yield attributes of two mustard varieties against cadmium phytotoxicity // Cogent Food & Agriculture. 2015. Vol. 1. 1106186. pp. 1-12. https://doi.org/10.1080/23311932.2015.1106186.

- Irwin R.J., Van Mouwerik M., Stevens L., Seese M.D., Basham W. Environmental Contaminants Encyclopedia. National Park Service, Water Resources Division, Fort Collins, Colorado. 1997. 43 p.

- Kocak B. Importance of urease activity in soil // V International Scientific and Vocational Studies Congress - Science and Health. 2020. pp. 51-60.

- Liu J., Niu J., Yin L., Jiang F. In situ encapsulation of laccase in nanofibers by electrospinning for development of enzyme biosensors for chlorophenol monitoring // Analyst. 2011. Vol. 136. pp. 4802-4808.

- Mahaseth T., Kuzminov A. Potentiation of hydrogen peroxide toxicity: from catalase inhibition to stable DNA-iron complexes. Mutation Research. Reviews in Mutation Research. 2017. Vol. 773. pp. 274-281. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2016.08.006.

- Physiology and Biochemistry of Metal oxicity and Tolerance in Plants / Eds.: Prasad M.N.V., Strzalka K., Dordrecht: Springer. 2002. 432 p. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2660-3.

- Rao M.A., Scelza R., Acevedo F., Diez M.C., Gianfreda L. Enzymes as useful tools for environmental purposes // Chemosphere. 2014. Vol. 107. pp. 145-162.

- Rehman M., Liu L., Wang Q., Saleem M.H., Bashir S., Ullah S., Peng D. Copper environmental toxicology, recent advances, and future outlook (a review) // Environmental Science and Pollution Research. 2019. Vol. 26. pp. 18003-18016. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05073-6.

- Ritchie G.S.P., Sposito G. Speciation in soils. Chemical Speciation in the Environment. Oxford: Blackwell, 2001. pp. 237-264. https://doi.org/10.1002/9780470988312.CH9.

- Robinson B., Bolan N., Mahimairaja S., Clothier B. Solubility, Mobility, and Bioaccumulation of Trace Elements: Abiotic Processes in the Rhizosphere // Trace Elements in the Environment: Biogeochemistry, Biotechnology, and Bioremediation / ed. Prasad M.N.V. CRC Press. 2005. pp. 93-106. https://doi.org/10.1201/9781420032048.sec2.

- Soldatkin O.O., Kucherenko I.S., Pyeshkova V.M., Kukla A.L., Jaffrezic-Renault N., Elskaya A.V., Dzyadevych S.V., Soldatkin A.P. Novel conductometric biosensor based on three-enzyme system for selective determination of heavy metal ions // Bioelectrochem. 2012. Vol. 83. pp. 25-30. https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2011.08.001.

- Trevors J.T., Stratton G.W., Gadd G.M. Cadmium transport, resistance, and toxicity in bacteria, algae, and fungi // Canadian Journal of Microbiology. 1986. Vol. 32(6). pp. 447-464. https://doi.org/10.1139/m86-085.

- Vassilev A., Berova M., Zlatev Z. Influence of Cd2+ on growth, chlorophyll content, and water relations in young barley plants // Biol. Plant. 1998. Vol. 41. No. 4. pp. 601-606.

- Verma R.K., Yadav D.V., Singh C.P., Archna S., Asha G. Effects of heavy metals on soil invertase enzyme activity in different soil types // Land Contamination & Reclamation. 2010. Vol. 18(2). pp. 175-180.

- Waalewijn-Kool P.L., Rupp S., Lofts S., Svendsen C., van Gestel C.A.M. Effect of soil organic matter content and pH on the toxicity of ZnO nanoparticles to Folsomia candida // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2014. Vol. 108. pp. 9-15. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.06.031.

- Yruela I. Copper in plants // Brazilian Journal of Plant Physiology. 2005. Vol. 17. pp. 145-156. https://doi.org/10.1590/S1677-04202005000100012.

- Yu X., Zhao J., Liu X., Sun L., Tian J., Wu N. Cadmium pollution impact on the bacterial community structure of arable soil and the isolation of the cadmium resistant bacteria // Frontiers in Microbiology. 2021. Vol. 12. pp. 1-11. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.698834.

- Zhao Z., Jiang H. Enzyme-based electrochemical biosensors // Biosensors / Ed. Serra P.A. Croatia: Intech, 2010. pp. 1-22.