Свойства зеленой термолюминесценции кислороддефицитных монокристаллов оксида алюминия

Автор: Вохминцев А.С., Вайнштейн И.А., Ильин Д.О., Кортов В.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (43), 2013 года.

Бесплатный доступ

Выполнено исследование спектральных и кинетических особенностей термолюминесценции (ТЛ) анионодефектных кристаллов а-Al 2O 3 в области 4,4-2,2 эВ и температурном диапазоне 300 600 К. Показано, что доминирующее влияние на формирование закономерностей свечения в полосе 2.4 эВ оказывают ТЛ-процессы первого порядка кинетики.

А-al 2o 3, первый порядок кинетики, f 2-центры, междоузельный алюминий

Короткий адрес: https://sciup.org/142142714

IDR: 142142714 | УДК: 535.377

Текст научной статьи Свойства зеленой термолюминесценции кислороддефицитных монокристаллов оксида алюминия

Анионодефектные монокристаллы a -Al 2 O 3 широко используются в твердотельной дозиметрии ионизирующих излучений в качестве основы термолюминесцентных (ТЛ) детекторов ТЛД-500 [1]. Поглощенную дозу при этом определяют по ТЛ-выходу в широком спектральном диапазоне [1, 2]. При исследовании дозовых зависимостей различных параметров ТЛ-кристаллов a -Al 2 O 3 в фундаментально-ориентированных и прикладных работах, как правило, не делается специальных акцентов на селективных полосах свечения. К сожалению, при таком способе анализа не может быть учтена полезная взаимодополняющая информация о люминесценции в различных областях спектра. Этот факт может привести к неверным заключениям о механизмах и кинетике наблюдаемых ТЛ-процессов. Измерения ТЛ со спектральным разрешением позволяют провести детальное исследование особенностей свечения и получить информацию, необходимую для более глубокого понимания основных механизмов и закономерностей ТЛ в кристаллах a -Al 2 O 3 .

Известно, что люминесцентный отклик a-Al2O3 является неоднородным по своему спектральному составу. В спектре свечения присутствуют полосы люминесценции кислородных вакансий с двумя и одним захваченными электронами: 3.0 эВ (F-центры) и 3.8 эВ (F+-центры) соответственно, а также примесных дефектов Cr3+ 1.8 эВ и др. [3, 4]. При этом основной вклад в дозиметрический сигнал, по параметрам которого ведется оценка поглощенной дозы, вносит свечение F-центров. В то же время в ряде работ наблюдалось более слабое свечение в полосе 2.4 эВ, которое связывают как с дефектами анионной подрешетки (F2-центры) [3 – 6], так и с атомами междоузельного алюминия (Ali+-центры) [2, 7 – 9]. Предложены также различные механизмы люминесценции в зеленой области спек- тра. Например, в [7] сделан вывод о поглощении свечения F+-центров в полосе 3.8 эВ и дальнейшем высвечивании в 2.4 эВ. В работе [10] в качестве основного канала эмиссии обсуждалась безызлучательная передача энергии от F-центров к Ali+-центрам. В то же время роль свечения 2.4 эВ в ТЛ-отклике облученных кристаллов a-Al2O3 и возможность его применения для дозиметрии ионизирующих излучений освещались, на наш взгляд, в литературе недостаточно. Анализ дозиметрических свойств ТЛД-500 в полосе 2.4 эВ проведен нами в [11].

В связи с этим цель работы заключалась в исследовании кинетических особенностей термолюминесценции в полосе 2.4 эВ анионодефектных монокристаллов a -Al 2 O 3 при вариации дозы β -излучения.

Образцы и методика эксперимента

В работе исследовались монокристаллы α-Al 2 O 3 , синтезированные методом Степанова в сильно восстановительной атмосфере. В окончательном виде образцы представляли собой диски диаметром 5 мм и толщиной 1 мм и имели высокую нестехиометрию по кислороду. Для исследований были выбраны 4 образца с близкой чувствительностью ± 10 % к β -излучению, которая оценивалась по ТЛ-выходу в полосе 3.0 эВ после воздействия тестовой дозой 64 мГр.

Спектрально-температурные зависимости анализировались для образца 1. Регистрация ТЛ в спектральной области 280 – 570 нм (4.43 – 2.18 эВ) осуществлялась с шагом 10 нм с использованием решетчатого монохроматора МУМ и фотоэлектронного умножителя ФЭУ-39A, работающего в счетном режиме. Кривые ТЛ измерялись в температурном диапазоне 300 – 600 K с постоянной скоростью нагрева 2 K/с при тестовой дозе D = 96 мГр. Первая серия измерения проводилась на образце 1 в исходном состоянии. Далее кристалл подвергался фототермической обработке нефильтрованным УФ светом ртутной лампы ДРТ-230 в течение 30 мин при температуре 623 K. Известно, что в результате такой обработки происходят процессы заполнения глубоких ловушек за счет активной фотоконверсии F- и F+-центров, а также значительно увеличивается ТЛ-выход детекторов ТЛД-500 в различных полосах свечения [9, 12]. Затем серия аналогичных измерений проводилась уже на УФ-обработанном образце 1. Спектрально-температурные зависимости нормировались на чувствительность фотокатода ФЭУ.

Исследования дозовых зависимостей проводились для остальных трех образцов только в исходных состояниях. Для накопления дозы в диапазонах D 1 = 10-5 – 10-2 Гр и D 2 = 5 ⋅ 10-3 – 102 Гр детекторы облучались β-излучением источников 90Sr/90Y мощностью 20 мкГр/мин или 32 мГр/мин, соответственно. Для регистрации ТЛ-выхода в исследуемой полосе 2.4 эВ использовался монохроматор МУМ или оптический фильтр ЖЗС-12 (ООО «Электростекло»). В остальном методика измерения кривых ТЛ аналогична приведенной выше.

Температурная зависимость спектра эмиссии кристаллов a -Al 2 O 3

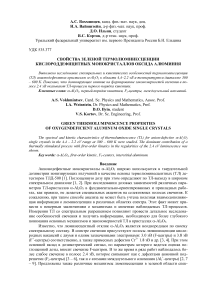

На рисунке 1 представлены cпектрально-температурные зависимости люминесценции в тройных координатах «температура – длина волны – интенсивность» для образца 1 до и после фототермической обработки. Видно, что ТЛ-сигнал образца до УФ-обработки (рис. 1а) характеризуется известной полосой люминесценции 415 нм (3,0 эВ) с максимальной интенсивностью при температуре T max = 456 ± 3 К, обусловленной F-центрами [2, 3]. Однако после УФ-обработки образца (рис. 1б), возрастает вклад в формирование ТЛ-сигнала полосы 335 нм (3,7 эВ) при T max = 470 ± 3 К, обусловленной F+-центрами [3]. В то же время в зеленой области спектра наблюдается полоса 515 нм (2,4 эВ) при T max = 470 ± 3 К относительно слабой интенсивности и связана предположительно с F 2 - [3 – 6] или Al i +-центрами [2, 7 – 9].

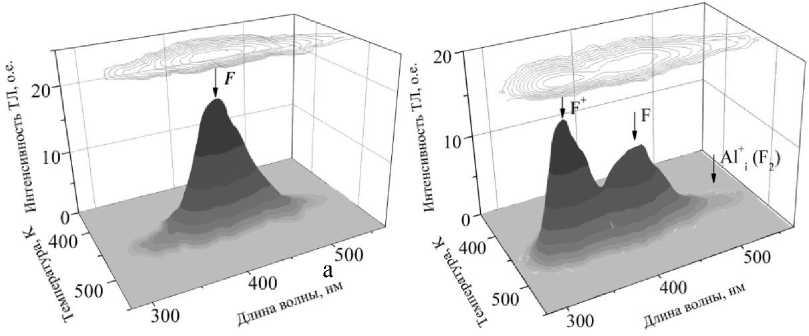

Для количественного анализа спектрального состава свечения строились изотермические сечения. В качестве примера на рисунке 2 представлены спектральные зависимости интенсивности ТЛ при различных температурах. Видно, что экспериментальные дан- ные удовлетворительно описываются суперпозицией трех полос гауссовой формы. Параметры разложения на независимые гауссианы – энергия максимума Emax и спектральная полуширина ωE – для образца 1 до и после проведения УФ-обработки приведены в таблице.

а б

Рис. 1. Спектрально-температурные зависимости интенсивности люминесценции монокристалла a -Al 2 O 3 : а - до УФ-обработки; б - после УФ-обработки

Длина волны, нм

Рис. 2. Изотермические сечения спектрально-температурных зависимостей интенсивности ТЛ для образца: а - до УФ-обработки; б - после УФ-обработки. Температура сечений указана на рисунке. Символы – экспериментальные значения максимальной интенсивности ТЛ-кривых; сплошная линия – суммарная аппроксимация; пунктирная линия – гауссовы компоненты

Отметим, что после фототермической обработки интенсивность полосы 3,7 эВ возрастает в 13 раз и она становится доминирующей, что наблюдалось ранее в [2, 12] и обусловлено ростом концентрации F+-центров в результате УФ-наведенной F→F+–конверсии. В то же время в зеленой области спектра наблюдается полоса с Emax = 2,38 эВ и ωE = 0,24 эВ. Отметим, что для образца 1 в исходном состоянии свечение 2,4 эВ не удается выделить в виде отдельной компоненты (см. рис. 2 а) в силу слабой интенсивности и недоста- точной чувствительности измерительного тракта. После УФ-обработки ТЛ-свечение образца 1 в полосе 2,4 эВ возрастает в 1,5 раза на фоне резкого роста люминесценции 3,7 эВ (см. рис. 2 б). В связи с этим можно заключить, что механизм ТЛ-свечения в полосе 2,4 эВ не может быть обусловлен только излучательной/безызлучательной передачей возбуждения от F+-центров и вопрос его идентификации остается открытым.

Таблица

Параметры спектральных полос ТЛ a -Al 2 O 3

|

Состояние образца |

E max , ± 0,05 эВ |

ω E , ± 0,05 эВ |

Тип центра* |

|

исходный |

3,67 |

0,43 |

F + |

|

3,05 |

0,53 |

F |

|

|

УФ обработанный |

3,68 |

0,49 |

F + |

|

3,05 |

0,57 |

F |

|

|

2,38 |

0,24 |

F 2 или Al i + |

* Ссылки на соответствующие работы по идентификации дефектов см. во введении

Дозовая зависимость в полосе 2,4 эВ кристаллов a-Al2O3

Как отмечалось ранее, образцы 2, 3 и 4 имели равную чувствительность в полосе 3,0 эВ. В то же время их чувствительность в исследуемой полосе 2,4 эВ совершенно другая. Так, чувствительность образца 2 выше аналогичной величины в образцах 3 и 4 более чем в 2 раза. При этом положения максимумов ТЛ-пиков при D < 1 Гр лежат в диапазоне 470 – 500 К, т.е. сдвинуты в высокотемпературную область относительно ТЛ-свечения 3,0 эВ, традиционно используемого в дозиметрии.

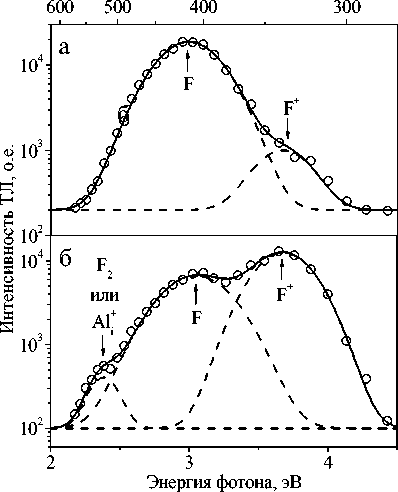

При измерении дозиметрических зависимостей ТЛ-сигнала в исследуемой полосе намеренно был выбран оптический фильтр с максимумом пропускания 2,3 эВ для уменьшения влияния свечения 3,0 эВ (см. рис. 2). На рисунке 3 показаны ТЛ-кривые в полосе 2.4 эВ при варьировании дозы облучения для образца 2. С увеличением D в исследуемом диапазоне интенсивность растет и достигает максимума при D = 3,84 Гр. Дальнейшее увеличение D ведет к спаду интенсивности свечения, обусловленному насыщением ловушек, ответственных за люминесценцию в данной полосе.

0.32 Гр

0.64 Гр

0.96 Гр

3.84 Гр

9.60 Гр и д к и И и

К

350 400 450 500 550

Температура, K

Рис. 3. Экспериментальные ТЛ-кривые в полосе 2,4 эВ при варьировании дозы β -излучения

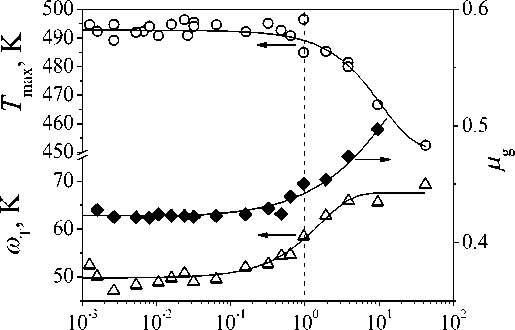

Выполнена оценка параметров формы ТЛ кривых при изменении дозы облучения для всех исследованных образцов. На рисунке 4 в качестве примера приведены дозовые зависимости положения максимума ( T max ), температурной полуширины ( ω T ) и фактора-формы ( µ g ) ТЛ пика в полосе 2,4 эВ для образца 2. Видно, что при D ≤ 1 Гр значения параметров остаются практически постоянными и изменяются в небольших пределах: T max = 493 ± 3 К и ω T = 51 ± 4 К. При повышении дозы до D = 40 Гр происходит смещение T max в низкотемпературную область на 40 К и уширение ТЛ-пика на 15 К. Смещение и уширение

ТЛ-пика с ростом D являются закономерным процессом вследствие того, что дозиметрическая ловушка не является моноэнергетической, а имеет распределение по глубине.

D , Гр

Рис. 4. Зависимость параметров формы ТЛ-пика в полосе 2.4 эВ от дозы β-излучения

Аналогично ведет себя и форм-фактор, который в диапазоне D ≤ 1 Гр принимает значение µ g = 0,43 ± 0,01. Такое значение форм-фактора соответствует процессам первого порядка кинетики [13]. С последующим увеличением дозы ( D > 1 Гр) происходит рост µ g до 0,5 и, следовательно, возрастает порядок кинетики исследуемых процессов. Этот факт подтверждает анализ ТЛ-кривых в рамках формальной кинетики общего порядка [9, 14]. Рост порядка кинетики от 1,0 до 1,5 – 1,7 при увеличении дозы облучения выше предельной ( D > 1 Гр) объясняется насыщением дозиметрических ловушек и повышением вклада конкурирующих процессов захвата на более глубокие ловушки в механизм термовысвечивания [15]. Дозовые зависимости кинетических параметров (энергии активации и эффективного частотного фактора) в полосе 2,4 эВ в сравнении с полосами 3.0 и 3.8 эВ исследовалось нами ранее в [14].

Заключение

Исследовано влияние фототермической обработки на спектрально-температурные зависимости люминесценции анионодефектных монокристаллов a -Al 2 O 3 в области 4,4– 2,2 эВ и в температурном диапазоне 300–600 К. Показано, что после облучения образца нефильтрованным светом ртутной лампы при температуре 623 К в течение 30 мин интенсивность ТЛ F+-центров (3,7 эВ) возрастает в 13 раз и становится доминирующей в спектре основного дозиметрического пика (450–500 К). Наблюдаемый эффект связан с наведенной фотоконверсией F- → F+-центров и увеличением концентрации одноэлектронных центров, что удовлетворительно согласуется с литературными данными. Обнаружено, что после вышеуказанной обработки интенсивность ТЛ в полосе 2,4 эВ возрастает в 1,5 раза. Этот факт указывает на то, что механизм ТЛ в полосе 2,4 эВ обусловлен не только поглощением свечения F+-центров.

Выполнен анализ кинетических и дозиметрических параметров ТЛ-процессов в полосе 2,4 эВ монокристаллов a -Al 2 O 3 при варьировании дозы β -облучения в диапазоне D = 10-5 – 102 Гр. Установлено, что значения параметров формы ( T max , ω T и μ g ) экспериментальных ТЛ-кривых при дозах D ≤ 1 Гр остаются практически постоянными. По поведению вышеуказанных параметров сделан вывод, что в исследуемой полосе свечения преобладают процессы 1-го порядка кинетики. При дальнейшем росте дозы облучения ( D > 1 Гр) ТЛ-пик смещается в область низких температур, уширяется и увеличивается значение μ g . Этот факт обусловлен увеличением вклада конкурирующих процессов в регистрируемую ТЛ.