Таборинская миниатюра (к вопросу о конструкции кельтов эпохи бронзы и раннего железа)

Автор: Стефанов В. И., Кузьминых С. В., Ханов С. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проблема конструкции кельтов бронзового и раннего железного веков Северной Евразии долгое время оставалась нерешенной. Предлагались различные варианты соединения и крепления самого орудия с рукоятью. Таборинская миниатюрная копия кельта точно передает конструктивные детали реальных рубящих орудий II-I тыс. до н. э. Они имели жестко-составную конструкцию, включавшую деревянную рукоять, деревянный же переходник-вкладыш и собственно кельт - медный или бронзовый.

Топоры-кельты, металлопластика, эпоха бронзы, ранний железный век, урал, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328113

IDR: 14328113

Текст научной статьи Таборинская миниатюра (к вопросу о конструкции кельтов эпохи бронзы и раннего железа)

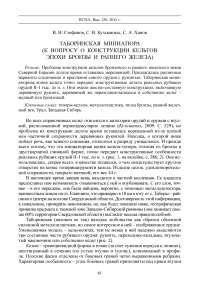

Во всех справочниках кельт относится к категории орудий и оружия с втулкой, расположенной перпендикулярно лезвию ( Кузьминых , 2009. С. 529), но проблема их конструкции долгое время оставалась нерешенной из-за плохой или частичной сохранности деревянных рукоятей. Находка, о которой ниже пойдет речь, вне всякого сомнения, относится к разряду уникальных. И прежде всего потому, что эта миниатюрная копия кельта-топора, отлитая из бронзы в двустворчатой глиняной форме, точно передает конструктивные особенности реальных рубящих орудий II–I тыс. до н. э. (рис. 1, на вклейке, с. 386; 2). Она использовалась, скорее всего, в качестве подвески, о чем свидетельствует круглое отверстие на конце топорища/рукояти кельта. Изделие целое, удовлетворительной сохранности, покрыто патиной; его вес 44 г.

В настоящее время данная вещь находится в частной коллекции. Ее владелец предоставил нам возможность ознакомиться с ней и опубликовать. С его слов, точнее – в его пересказе, она была найдена, вероятно, с помощью металлодетектора, неизвестным лицом на оз. Епанчино, что примерно в 10 км к югу от с. Таборы – районного центра на востоке Свердловской области. Достоверность этой информации, к сожалению, проверить невозможно, но, как будет показано ниже, географическая привязка предмета к таежной зоне Западно-Сибирской равнины (она занимает свыше 60% территории Свердловской области) выглядит весьма правдоподобной.

Таборинская (назовем ее так) находка любопытна как образец объемной сплошной металлопластики, но самое интересное в ней – изображенное орудие. Уменьшенная модель – цельнолитая, тем не менее в ней надежно выделяются три составные части рубящего орудия: рукоять, переходник-вкладыш, втульча-тый наконечник или собственно кельт (рис. 2).

Кельт – трапециевидной формы в плане (за счет сужения корпуса к лезвию), шестигранный в сечении (по устью втулки и тулову), клиновидный в профиле. Плоские фаски отделены от боковых граней четко выраженными ребрами. Характерная особенность – углы боковых граней приподняты над краем втулки

Рис. 2. Таборинская миниатюра и напоминают острые уши. Размеры копии: длина – 18,7 мм, ширина по краю втулки – 13 мм, а лезвийной части – 9 мм, максимальная толщина – 6,5 мм. Широкие плоскости орнаментированы с одной стороны пятью врезными вертикальными линиями, спускающимися от края втулки примерно до середины тулова, и четырьмя – с другой. Впрочем, орнамент прочитывается не очень хорошо.

Рукоять топора-модели коленчатая (Г-образной формы), длиной 141 мм; ее основой является прямой шестигранный, уплощенный с боков стержень, высотой 7–9 мм при толщине 4,5 мм. Хвост топорища в проекции сверху клиновидный, с аккуратным круглым отверстием (диаметр – 3,2 мм), которое с одной стороны окружено рельефным бортиком. Слабоизогнутый противоположный конец, утолщенный до 8 мм, имеет снизу выступ – округлый в сечении (7–8,5 мм), длиной 11 мм. Угол, образованный осями рукояти и выступа, равен 70°. Боковые грани топорища покрыты врезным узором из вытянутого Z-образного меандра. Из-за мелких неровностей поверхности декор местами прерывается. Кроме того, на одной стороне выступа прослеживается до пяти похожих на желобки-бороздки горизонтальных линий.

Переходник-вкладыш в отливке представлен только средней частью корпуса; подразумевается, что его нижний и верхний концы скрыты во втулке кельта и в выступе топорища. На тулове переходника с той же стороны, что и на выступающей части рукояти, продолжаются пять коротких желобчатых линий.

Есть все основания полагать, что таборинская миниатюрная модель верно передает реально существовавшие орудия. Сам кельт по морфологическим и декоративным характеристикам соответствует западносибирским кельтам раннего железного века, а необычная «ушастая» форма позволяет соотносить его с орудиями IV группы, которую В. Н. Чернецов по преобладающей локализации материала назвал тобольской ( Чернецов , 1947. С. 73). Известно, что кельты тобольской группы достигают в длину 9 см (Там же. С. 73–75). Приняв этот показатель (8,5–9 см) за некий условный стандарт, нетрудно подсчитать, что миниатюрная копия уменьшена против «оригинала» примерно в 4,5–4,8 раза. При соответствующем увеличении всех параметров модели мы получим следующую картину: длина кельта – 8,5–9 см, ширина по краю втулки – 5,8–6,2 см, толщина – 2,9–3,1 см. Для сравнения: кельт из кургана 15 на Чувашском мысу – 9×5,5 см, кельты из Минусинского музея – 9×5,7 см и 8,8×5,7 см, кельт из коллекции Знаменского – 9×4,5 см (Там же). Длина рукояти в этом случае составит 63–67 см при высоте около 3,5–4 см и толщине 2–2,2 см.

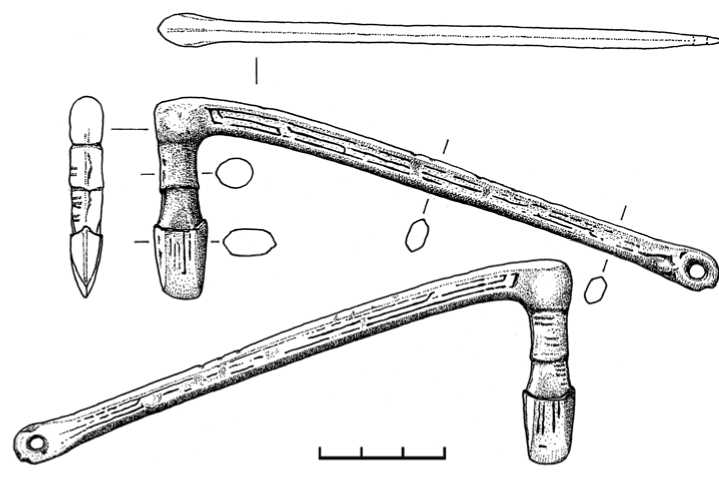

В этой связи напомним о параметрах деревянной рукояти кельта, недавно найденной на святилище Усть-Полуй в Салехарде: длина – 60,7 см, толщина – 2,3–2,6 см ( Гусев , 2013. С. 62). Для нее присущ тот же слабый изгиб «для придания нужного угла сопряжения с клином-насадом – 60°»; у насаживавшегося на клин кельта – те же выступающие над втулкой боковые острые «ушки» (Там же. С. 62, 63). Кроме того, у орудия, «воспроизведенного» по таборинской модели, и у находки из Усть-Полуя, похоже, одинаково решена такая важная конструктивная деталь, как переходник-вкладыш10. Как и рукоять, он выстругивался из дерева, причем необязательно аналогичной породы. Его нижний конец, оформленный в виде клина длиной не менее 5–6 см, забивался враспор11 во втулку кельта. Средняя часть тулова таборинского вкладыша плавно сужается кверху. У переходника из Усть-Полуя она, напротив, слегка расширяется и далее, через ступеньку-заплечико, переходит в конусовидный стержень, на который, в свою очередь, насаживалась проушная рукоять (рис. 3). Почти так же, заметим, выглядел вкладыш кельта ананьинского типа из погребения 275 Старшего Ахмылов-ского могильника ( Патрушев , 1971. С. 38, 39).

Очевидно, что рукояти орудия из Усть-Полуя и прототипа таборинской модели изготовлены из стволовой части дерева, имевшей крупный боковой отросток-ветвь, сук. У первого экземпляра сук был срезан до основания; в образовавшееся от выбитого сучка и, может быть, дополнительно рассверленное отверстие вставлялся конусовидный стержень-переходник. В варианте с табо-ринской моделью боковой отросток срезан или отпилен в 5 см от ствола и уже в полученном выступе проделывалось отверстие («глухая» втулка) для соединения с переходником-вкладышем.

Сравниваемые образцы имеют и другие отличия. У рукояти кельта из Усть-Полуя, например, сечение не шестигранное, а округло-овальное, и она не орна-

Рис. 3. Деревянная рукоятка кельта с древнего святилища Усть-Полуй (по: Гусев, 2013)

ментирована. С другой стороны, неизвестно: украшались ли вообще топорища рубящих орудий. Возможно, декор рукоятей характерен для парадных изделий, и таборинская модель передает их черты. Но главное не в этом: кельт модели однозначно использовался в качестве топора, а усть-полуйский – как тесло, поскольку клин-насад закреплен у него в положении перпендикулярно оси рукояти ( Гусев , 2013). Впрочем, и данное отличие, возможно, не является кардинальным. Конструкция орудия из Усть-Полуя, по справедливому замечанию А. В. Гусева, «изначально предполагала его универсальный характер – легкий перевод из позиции «топор» в «тесло» и обратно» (Там же. С. 63). Для этого нужно было выполнить несложную операцию, а именно: повернуть вкладыш-переходник во втулке рукояти на 90° и заново закрепить его положение, например, с помощью кожаных ремешков. Скорее всего, именно они показаны на выступе рукояти и переходнике таборинской модели в виде горизонтальных желобчатых линий.

Ранее следы обертки вкладыша кожей, кожаными ремешками были зафиксированы на некоторых ананьинских и акозинско-меларских кельтах Старшего Ахмыловского могильника на Средней Волге ( Патрушев , 1971. С. 39, 40, 42) и тагарских – Березовского могильника в Красноярском крае ( Бобков , 1985. С. 54).

Датировка таборинской модели-подвески ранним железным веком основывается, в первую очередь, на аналогиях кельту и, отчасти, конструкции переходника-вкладыша и рукояти, о чем говорилось выше. Время бытования кельтов IV (тобольской) группы В. Н. Чернецов определил с IV в. до н. э. по I в. н. э., отмечая при этом, что по приемам литейной техники западносибирские кельты ближе к тагарским, чем к ананьинским орудиям ( Чернецов , 1947. С. 75, 76). Святилище Усть-Полуй, по археологическим и дендрохронологическим данным, существовало в интервале между I в. до н. э. и I в. н. э. ( Гусев, Федорова , 2012. С. 24; Хантемиров, Шиятов , 2012). Обратим внимание на еще одну параллель: орнамент на рукояти таборинского изделия более всего близок меандру, составленному из фигур «уточек», на керамике и кельтах кулайской культуры IV/III вв. до н. э. – III в. н. э. ( Чемякин , 2008. С. 78–94).

Досадно, но связать эту вещь с какой-либо из зауральских культур раннего железного века не удается. Ясно лишь, что она не имеет отношения к иткуль-скому очагу металлургии и металлообработки VII–III вв. до н. э., в котором отливались кельты иных морфологических форм ( Бельтикова , 2005). Не связана она и с кругом лесостепных культур Зауралья того времени (баитовская, воро-бьевская, богочановская, саргатская, гороховская и др.) с характерными для них массивными кельтами с перегородкой ( Матвеева , 1994. Рис. 1, 2, 3 ). Морфологические особенности кельта таборинской модели-подвески находят соответствия в орудиях археологических культур таежных областей Западной Сибири и Северного Приуралья (усть-полуйская, кулайская, большереченская и др.), в ареал которых входит и оз. Епанчино. Что касается района озера, где якобы была найдена обсуждаемая миниатюра, то все известные здесь археологические памятники (11 стоянок) относятся к периоду энеолита. Впрочем, эти данные, безусловно, не окончательные.

Необходимо отметить еще одну важную деталь. Дата таборинской модели явно связана с IV/III в. до н. э. – I/II в. н. э. Это время расцвета гляденовской культуры в Среднем и Верхнем Прикамье и на Вычегде. Здесь на Гляденовском и других костищах найдены в огромном количестве медные, бронзовые и железные антропо- и зооморфные вотивные фигурки и миниатюрные копии орудий труда и оружия (Лепихин, Мельничук, 1999), в том числе и единичные бронзовые модели топоров (Эренбург, 2014. Илл. 318) и чеканов12 в сочленении с рукоятями. Но миниатюрные копии и модели кельтов на камских костищах не извест-ны13. Тем не менее, если не прямую, то косвенную связь между гляденовскими и таборинской моделями мы можем провести. Она заключается в самом характере металлопластики, выраженном в распространении вотивных фигурок и миниатюрных моделей в таежном Прикамье и Зауралье.

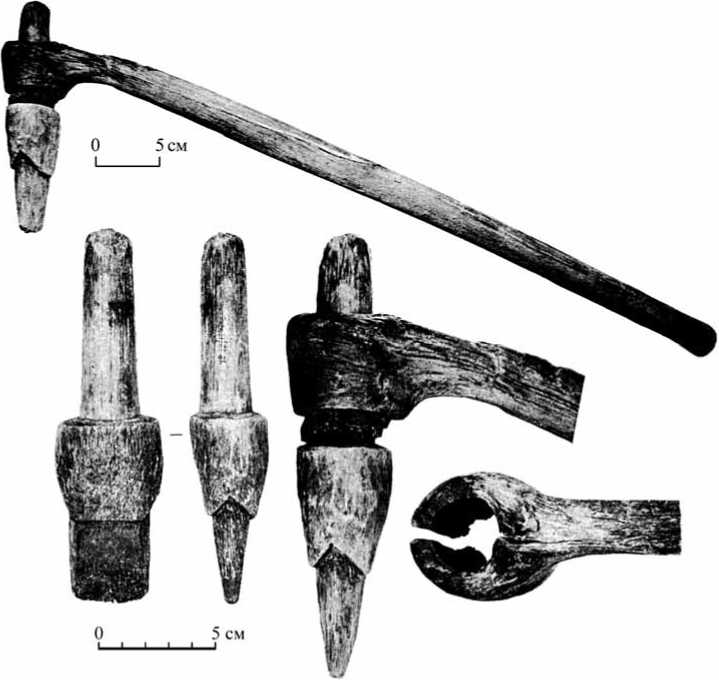

В заключение несколько общих замечаний о конструкции кельтов бронзового и раннего железного веков и их функционального назначения. Специальных исследований, посвященных разработке этого сюжета, немного, да и предпринимались они обычно в связи с нахождением остатков древесины во втулках кельтов и/или фрагментов рукояти. Пожалуй, самым категоричным было заключение М. П. Грязнова: рукоять (бронзового кельта из Турбинского могильника) была цельной, изготовлена из ветви дерева, а прилегающая часть ствола, оформленная в виде клина, служила для насада на нее кельта. Расположение годичных колец на кусочке дерева из втулки позволяет «совершенно точно, безошибочно и крайне просто определять положение кельта на рукояти и, следовательно, тип рубящего орудия» ( Грязнов , 1947. С. 172). Наблюдения над сохранившимся во втулке кусочком дерева, по его мнению, являются решающими и не нуждаются в дополнительных изысканиях (Там же). Аналогичной методики определения типа орудия поначалу придерживался А. Х. Халиков (1962), столкнувшись с остатками древесины в кельтах ананьинского и акозинско-меларского типов в Акозинском могильнике; позже, с выявлением деревянных вкладышей в Старшем Ахмыловском могильнике, он изменил свое отношение к грязновской методике ( Халиков , 1977. С. 108). Анализируя кельты этих же типов из Старшего Ахмыловского могильника (погр. 36, 94, 275 и др.), В. С. Патрушев убедительно показал, что их топорища состояли из двух частей – вкладыша, всаженного во втулку, и самой рукояти. «Для таких топорищ положение годичных колец уже не имеет никакого значения» ( Патрушев , 1971. С. 38). Рукоять насаживалась на вкладыш, для чего в ней проделывалось отверстие, сами вкладыши имели разную форму (рис. 4, 6 – 9 ).

Подобные ананьинским переходники и способ крепления с топорищем (рис. 4, 3 ) зафиксированы в нескольких случаях при исследовании тагарских курганов ( Бобков , 1985). Особый интерес вызывают деревянные проушные вкладыши, обнаруженные в Березовском и Косогольском могильниках, – они демонстрируют иной способ соединения деревянных частей рубящего орудия (рис. 4, 4, 5 ).

Приведенных примеров, с учетом усть-полуйской и таборинской находок, вполне достаточно, чтобы сделать следующие выводы.

-

1. Орудия с металлическим наконечником в виде кельта, появившиеся в Северной Евразии в самом конце III тыс. до н. э. в памятниках сейминско-турбин-ского типа и бытовавшие здесь на протяжении более двух тысячелетий, предназначались для выполнения рубящих ударов, т. е. могли использоваться в качестве орудий труда и оружия.

-

2. Для них была характерна жестко-составная конструкция, включавшая деревянные рукоять и переходник-вкладыш и собственно кельт – медный или бронзовый. Рукоять выстругивалась из стволовой части дерева; использование для этой цели ветвей представляется нерациональным ввиду их недостаточной прочности и потому маловероятным. При необходимости в закрепительной части топорища мог быть оставлен отросток-выступ; тогда рукоять приобретала Г-образную или коленчатую форму. У всех переходников одинаково – в виде широкого клина – заострена нижняя часть, на которую насаживался враспор

-

3. Факты позволяют утверждать, что отличия в конструкции рубящих орудий и способах крепления не имеют существенного хронологического значения: в рассмотренных примерах они существовали и в эпоху поздней бронзы, и раннего железа.

Рис. 4. Реконструкции рукоятей и способов крепления кельтов

1, 2 – по: Чернецов , 1947; 3–5 – по: Бобков , 1985; 6–9 – по: Патрушев , 1971

кельт. Способов соединения переходника с рукоятью было всего два. В первом варианте в теле вкладыша проделывалось щелевидное отверстие, в которое вводился уплощенный конец рукояти (рис. 4, 4, 5). Во втором – проушным было топорище, и уже оно насаживалось на вкладыш, верхний конец (половина) которого мог быть оформлен в виде стержня-шпенька с заплечиками или просто уплощен (рис. 3; 4, 3, 6–9). В зависимости от этого отверстие в рукояти могло быть округлым, овальным, щелевидным, а в случае с таборинским топором оно, вероятно, было скрытым («глухая» втулка в выступе рукояти). Жесткость кон- струкции дополнительно обеспечивалась использованием разного рода оберток, обмоток (береста, кожа), зажимов и другими способами (например, с помощью деревянных клинышков; см.: Патрушев, 1971. С. 40; Соловьев, Чибиряк, 2001. С. 457, 458).

Вариант реконструкции рубящего орудия, предложенный М. П. Грязновым (1947), когда кельт напрямую, без переходника, насаживался на рукоять, по нашему мнению, не должен исключаться из числа обсуждаемых.

Список литературы Таборинская миниатюра (к вопросу о конструкции кельтов эпохи бронзы и раннего железа)

- Бельтикова Г.В., 2005. Среда формирования и памятники Зауральского (иткульского) очага металлургии//Археология Урала и Западной Сибири/Науч. ред. В.А. Борзунов. Екатеринбург: УрГУ С. 162-186.

- Бобков В.А., 1985. Способы крепления кельтов-топоров в скифское время//Археология Южной Сибири/Отв. ред. А.И. Мартынов. Кемерово: Кемеровский государственный ун-т. С. 51-58.

- Грязнов М.П., 1947. К методике определения типа рубящего орудия (топор, тесло)//КСИИМК. Вып. XVI. С. 170-173.

- Гусев А.В., 2013. Деревянная рукоятка кельта с древнего святилища Усть-Полуй//Переходные эпохи в археологии: материалы Всерос. археологической конф. с междунар. участием «XIX Уральское археологическое совещание»/Науч. ред. И.О. Васкул. Сыктывкар: ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. С. 62-64.

- Гусев А.В., Федорова Н.В., 2012. Древнее святилище Усть-Полуй: размышления post faktum//Археология Арктики: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй»/Отв. ред. Н.В. Федорова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 22-29.

- Кузьминых С.В., 2009. Кельт//БРЭ. Т 13. С. 529.

- Лепихин А.Н., Мельничук А.Ф., 1999. Гляденовское костище. Пермь: ПОКМ. 76 с.

- Матвеева Н.П., 1994. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука. 152 с.

- Патрушев В.С., 1971. Кельты Старшего Ахмыловского могильника и их функциональное назначение//КСИА. Вып. 128. С. 37-43.

- Соловьев А.И., Чибиряк В.Э., 2001. Бронзовый кельт самусьско-кижировского типа из Новосибирского Приобья//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. Т. VII. С. 454-459.

- Халиков А.Х., 1962. Очерки истории населения Марийского края в эпоху железа//Железный век Марийского края/Отв. ред. Г.А. Архипов. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. С. 7-187. (Труды Марийской археологической экспедиции. Т. II.)

- Халиков А.Х., 1977. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII-VI вв. до н. э.) М.: Наука. 262 с.

- Хантемиров Р.М., Шиятов С.Г., 2012. Дендрологические датировки древесины из археологического памятника Усть-Полуй//Археология Арктики: материалы Междунар. науч.-практ. конференции, посвященной 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй»/Отв. ред. Н.В. Федорова. Екатеринбург: Деловая пресса. С. 62-64.

- Чемякин Ю.П., 2008. Барсова Гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский дом печати. 224 с.

- Чернецов В.Н., 1947. Опыт типологии западносибирских кельтов//КСИИМК. Вып. XVI. С. 65-78.

- Эренбург Б.А., 2014. Звериный стиль: история, мифология: Альбом. Пермь: Сенатор. 212 с.