Таксономический анализ перистоковыльной формации национального парка "Хвалынский"

Автор: Малышева Г.С., Малаховский П.Д.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе обобщений и субординации геоботанических описаний сообществ с доминированием Stipa pennata L. в национальном парке «Хвалынский» (Саратовская область) выявлены таксономические особенности структуры перистоковыльной формации и набор ее ассоциаций. Выделено 12 зональных ассоциаций и 5 их экологических вариантов - 3 петрофитных и 2 псаммофитных. Видовой состав и экологический ареал сообществ Stipa pennata подтверждает их принадлежность к луговым степям, являющимся компонентом лесостепи.

Лесостепь луговые степи классификация формация ассоциация национальный парк "хвалынский"

Короткий адрес: https://sciup.org/148314543

IDR: 148314543 | УДК: 581.

Текст научной статьи Таксономический анализ перистоковыльной формации национального парка "Хвалынский"

При классификации растительности ключевым синтаксоном является формация. Ее состав, структура и распространение позволяют выявить ботанико-географические закономерности зональных и подзональных рубежей. Определенный интерес в этом плане представляют степные формации, каждая из которых характеризуется определенным видом ковыля (Лавренко, 1980; Сафронова, 2010). Среди степных формаций особое положение занимают перистоковыльные степи. С одной стороны по причине значительной антропогенной нагрузки на них в недалеком прошлом. С другой стороны, имеющиеся исследования (Носова, 1973; Новикова, 1993; Аверинова, 2008; Волобуева, 2008; Коротченко, 2011 и др.) показывают, что их распространение чаще всего носит островной характер или они занимают неплакорные местообитания, а Stipa pennata, как уязвимый вид, занесен в федеральную и региональные Красные книги и не всегда выступает в качестве доминанта. В связи с этим интерес представляет изучение распространения и анализ степей перистоковыльной формации на Приволжской возвышенности в Саратовском Правобережье, для территории которого до сих пор отсутствует характеристика растительности луговых степей (Носова, 1973; Лавренко, 1980; Тарасов, 1991). Этот регион также примечателен тем, что в 1994 г. в лесостепной его части организован национальный парк «Хвалынский» (далее по тексту НПХ), в котором проведена таксация лесов и для которого имеется конспект флоры (Серова и др., 2008), однако характеристика степной растительности отсутствует.

Материалы и методы

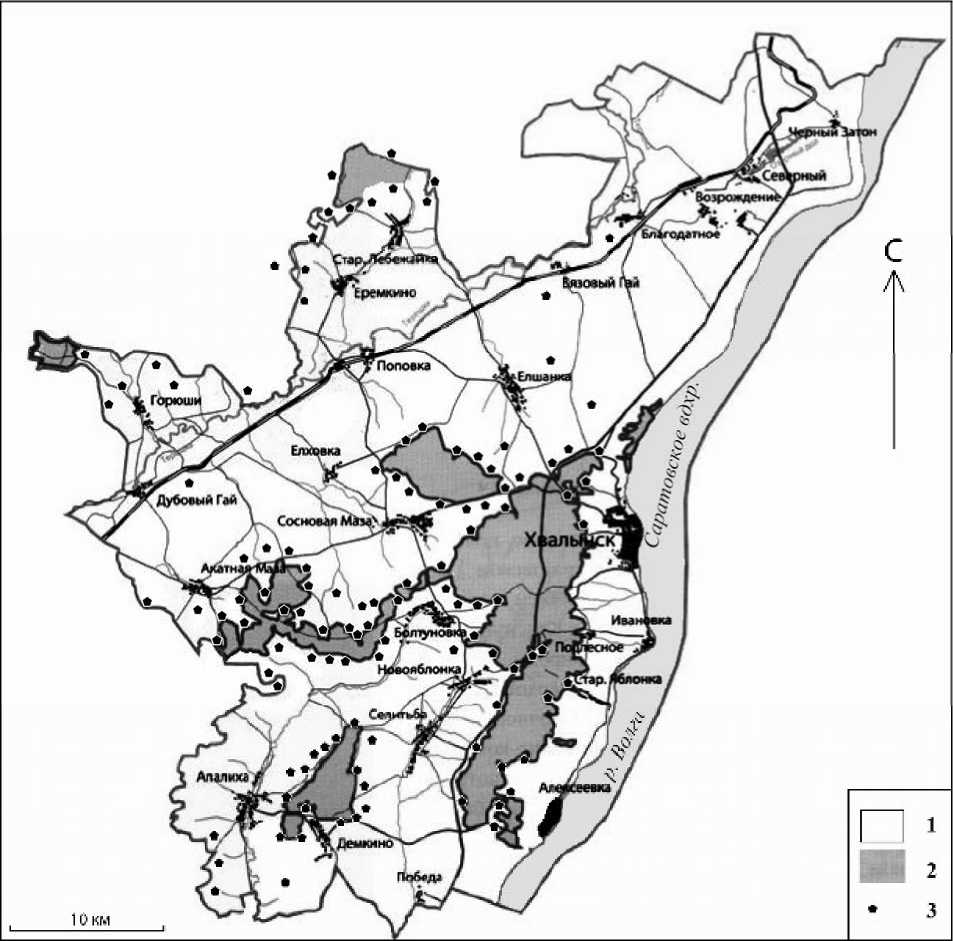

Национальный парк занимает площадь 114924 га, расположен на северо-восточной окраине Саратовского Правобережья (52°32 'с.ш. и 48 ° 05 'в.д.) и характеризуется сложной морфоструктурой и контрастным рельефом. Гряды, поднятия и останцы с высотами 200-380 м, вытянутые в направлении с северо-востока на юго-запад (рис.) чередуются с полосой широких увалистых равнин (160-200 м). Зональным типом почв являются обыкновенные черноземы различной степени карбонатности. Климат в целом континентальный, характеризуется теплым и сухим летом (средняя температура июля +20°) и умеренно холодной зимой (средняя температура января -12 ° ). Среднегодовая температура

Рис. Район исследований: 1 – степи и поля равнин; 2 – широколиственные леса возвышенно-

стей; 3 – местоположение описаний

The area stadied: 1– steppes and fields of plain; 2 – broad-leaved forests of upland; 3 – point of releves воздуха составляет +3,6°. (Макаров и др., 2006). В связи с особенностями рельефа на каждой из морфоструктур под влиянием климатической поясности (Жуков, 1971) и в связи с учетом плювиометрического градиента (70-100 мм на 100 м высоты) формируется свой тип мезоклимата: для грядовых поднятий характерен умеренно-континентальный с суммой осадков выше 450-500 мм и индексом сухости около 1. Равнинные территории межгрядовых пространств находятся в засушливой зоне увлажнения, где сумма осадков не превышает 350 мм, а индекс сухости колеблется в пределах 1,41-1,67 (Бобровская,

2013). Подобное перераспределение тепла и влаги определяет структуру растительного покрова. Для грядовых поднятий, называемых здесь «горами», характерны своеобразные приволжские леса, связанные в своем распространении с легкими почвами (Исаченко, 1980). Порой они имеют значительную протяженность с севера на юг до нескольких десятков километров. Господствующими типами являются липово-дубовые леса с кленом. Дубравы в основном производные и низко-бонитетные. Сосняки в возрасте 80-100 лет и более в большинстве искусственного происхождения и представлены простыми борами.

Сложные дубравы на супесчаных почвах очень редки, также как и коренные сосняки на третичных песках. Массивы леса, как правило, оконтурены изогипсами 220-380 м. По склонам гряд и широким межгрядовым равнинам с изогипсами ниже 200 м распространена степная растительность, представленная различными типами степей от богаторазно-травно-дерновиннозлаковых до бедноразно-травно-дерновиннозлаковых.

Авторами статьи в 2005-2011 гг. изучалась структура, типология и классификация растительного покрова степей на территории НПХ. Cтепи охарактеризованы по 300 описаниям, проведенным на пробных площадях, заложенных с учетом разнообразия экотопов и меньшей степени их нарушенности (рис.). Определялось положение пробной площади в рельефе, высота над уровнем моря, почвенный покров, видовой состав сообществ и их структура. В качестве количественных характеристик использовалось обилие видов по шкале Друдэ, проективное покрытие в % от общей площади и встречаемость видов. Ор-динация и сортировка описаний, общий список в которых насчитывает около 200 видов сосудистых растений, осуществлялась путем создания серии фитоценотических таблиц. Все виды были распределены по эко-фитоценотипам и экологическим группам с использованием классификации Л.М. Носовой (1973) и И.В. Борисовой с соавторами (1961). В процессе взаимного усреднения и сортировки описаний по количественным показателям с использованием доминантно-детерминантного подхода были выделены эдификаторы, соэдификаторы, доминанты и характерные виды, что позволило провести эколого-фитоценотическую классификацию степной растительности, основанную на принципах русской геоботанической школы (Шенников, 1958; Исаченко, Рачковская, 1961; Василевич, 1985). При выделении син-таксонов высших иерархических уровней – типов и подтипов растительности мы придерживались трактовки Е.М. Лавренко (1940). В качестве основных субординационных единиц классификации принята формация и ассоциация. Названия синтаксонов даны по принципу, использованному Т.И. Исаченко и Е.И. Рачковской (1961) при классификации степей Северного Казахстана.

Результаты и обсуждение

Травянистая растительность ( Herbeta ) НПХ отнесена к степному типу ( Stepa ), двум подтипам – луговые cтепи ( Stepa subpratensia ) и типичные ( Stepa genuina ) и четырем формациям (табл. 1).

Таблица 1. Классификация степной растительности парка The classification of the steppe vegetation of the park

|

Тип растительности |

Подтип растительности |

Формация |

Ассоциация |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Cтепная (Stepa) |

Степи луговые ( Stipeta subpratensis ) |

Перистоковыльная (Stipeta pennatae) |

1 – Богаторазнотравно-душицево-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Oryganumosavulgare- Pluriherbosa ) |

|

2 – Богаторазнотравно-дроково- перистоковыльная ( Stipeta pennatae- Genistosatinctoria-Pluriherbosa ) |

|||

|

3 – Богаторазнотравно-мятликово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Poanosaangustifolia-Pluriherbosa ) |

|||

|

4 – Богаторазнотравно-клеверово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae - Trifoliumosamedium-Pluriherbosa ) |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 – Богаторазнотравно-ракитнтково-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Chamaecytisusosaruthenicus-Pluriherbosa ) |

|||

|

6 – Богаторазнотравно-пионово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Paeoniosatenuifolia-Pluriherbosa ) |

|||

|

7 – Богаторазнотравно-адонисово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Adonisosavernalis-Pluriherbosa ) |

|||

|

8 – Богаторазнотравно-анемоново-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Anemonosasylvestris-Pluriherbos a) |

|||

|

9 – Богаторазнотравно-шалфейно-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Salviosanutans-Pluriherbosa ) |

|||

|

10 – Богаторазнотравно-кострецово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Bromopsisosariparia-Pluriherbosa ) |

|||

|

11 – Богаторазнотравно-тырсово-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Stipposacapillata-Pluriherbosa ) |

|||

|

12 – Разнотравно-типчаковоперистоковыльная ( Stipeta pennatae-Festucosavalesiaca-Pluriherbosa ) |

|||

|

13 – Богаторазнотравно-льново-перистоковыльная ( Stipetapennatae- Linu-mosaucrainicum-Pluriherbosa ) |

|||

|

14 – Богаторазнотравно-шаровницево-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Globulariosapunctata-Pluriherbosa ) |

|||

|

15 – Разнотравно-копеечниково-перистоковыльная (Stipeta pennatae-Hedysarumosagrandiflorum-Herbosa ) |

|||

|

16 – Разнотравно-осочково-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Carexosasupina-Herbosa ) |

|||

|

17 – Разнотравно-маршалловополынно-перистоковыльная ( Stipeta pennatae-Artemisiosamarschalliana-Herbosa ) |

|||

|

Cтепи настоящие ( Stepagenuine ) |

Тырсовая (Stipeta pennatae) Ковылковая (Stipeta lessingia-nae) Разнотравная (Mixherboreta) |

Ассоциации этих формаций будут охарактеризованы в следующих статьях |

Большой объем классификационного ма- серию статей. Публикация начинается с ана- териала по всем формациям предполагает лиза перистоковыльной формации. Она оха- рактеризована по 150 геоботаническим описаниям. Ее степи диагностируются по основному эдификатору, доминанту, зональному виду луговых степей – Stipa pennata L. Этот вид ковыля имеет огромный палеарктический ареал от юго-востока Франции до Западного Забайкалья. В пределах ареала Stipa pennata характеризуется широкой экологической амплитудой и может существовать в условиях как различного увлажнения так и различной литологии, но не всегда формирует сообщество (Носова, 1973). В условиях НПХ сообщества со Stipa pennata проявляют большое ценотическое разнообразие, но их распространение ограничено узкой экологической амплитудой. Их фитоценотический оптимум наблюдается по границе с лесом, в сочетании с которым они образуют лесостепной пояс грядовых поднятий (Малышева, Малаховский, 2013). Сообщества перистоковыльной формации характеризуются высокой видовой насыщенностью (50-80 видов) и полидоминантностью. Эдификаторная роль в них принадлежит мезоксерофильному ковылю Stipa pennata. Он же является и основным доми-нантом. Постоянным участником и доминан-том сообществ является корневищный злак мезоксерофит Bromopsis riparia. В качестве доминантов также выступает группа преимущественно из лугово-степных мезоксерофитов и ксеромезофитов. Многие из них являются соэдификаторами: Genista tinctoria, Anemone sylvestris, Paeonia tenuifolia, Adonis vernalis и др. По ним диагностируются ассоциации. Всего было выделено 17 ассоциаций (табл. 2).

Ассоциация Stipeta pennatae -Origanumosa vulgare - Pluriherbosa. Основными экотопами сообществ данной ассоциации чаще всего выступают выровненные пространства, пограничные с северными и западными окраинами сосновых лесных массивов. Находясь в тени леса, данные местообитания имеют в некоторые сезоны (зима) дополнительное увлажнение и отличаются повышенной мезофильностью, о чем свидетельствует видовой состав сообществ. По шкале Раменского увлажнение в них условно можно отне- сти к влажностепному. Cоэдификатором в данной ассоциации является лугово-лесной ксеромезофит Origanum vulgare. Он имеет несколько меньшее обилие по сравнению с эдификатором Stipa pennata, но является преобладающим растением господствующего яруса и достаточно широко представлен в луговых степях. В качестве доминантов представлена небольшая группа видов луговолесного разнотравья из мезофитов: Trifolium medium, Origanum vulgare, Achillea millefo-liium, Thalictrum minus, Vicia craccaи корневищные злаки Poaangustifoliaи Calamagrostis epigeios. Из лугово-степных ксеромезофитов и мезоксерофитов доминантами являются Bromopsis riparia,Salvia tesquicola, Securigera varia, Medicago falcata. К характерным видам, имеющим высокие показатели константности, но не обилия, следует отнести Fragaria viridis и Filipendula vulgaris, которые отражают специфику экотопа пограничных с лесом участков. В данной ассоциации достаточно четко выделяется синузия кустарников: Сera-sus fruticosa, Chamaecytisus ruthenicus, Genista tinctoria, cтоль характерная для луговых степей. Сообщества данной ассоциации характеризуются высоким видовым разнообразием (более 50 видов), проективным покрытием 90% при средней высоте травостоя 6080 см.

Accоциация Stipeta pennatae - Genistosa tinctoria - Pluriherbosa . Cообщества данной ассоциации имеют наиболее широкое распространение по сравнению с предыдущей. Они встречаются как в непосредственном контакте с лесом, так и по средним и нижним частям склонов, в едва заметных понижениях, где имеется несколько повышенное увлажнение. За счет мезофильности экотопа в сообществах постоянно присутствует синузия кустарников. Соэдификатором и доминантом выступает Genista tinctoria . К доминантам, имеющим несколько повышенные показатели проективного покрытия, относятся виды различных экологических групп. Из мезофильных злаков – Calamagrostisepigeios, Elytrigia repens , а из ксеромезофитного разнотравья – Gentiana cruciata, Securigera varia. Из мезо-

Таблица 2. Проективное покрытие видов ассоциаций перистоковыльной формации Национального парка «Хвалынский» The species projective cover of associations of the Stipa pennata formation of National park «Hvalynsky»

|

Ассоциации и их экологические варианты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Среднее проективное покрытие% |

90 |

100 |

90 |

90 |

100 |

100 |

100 |

95 |

75 |

100 |

90 |

50 |

100 |

80 |

60 |

75 |

60 |

С |

|

Число видов |

57 |

67 |

60 |

63 |

62 |

72 |

81 |

58 |

59 |

70 |

60 |

42 |

58 |

60 |

45 |

52 |

29 |

|

|

Виды |

||||||||||||||||||

|

Кустарниковый ярус |

||||||||||||||||||

|

Chamaecytisusruthenicus Cerasusfruticosa Genistatinctoria Spireacrenata Amygdalusnana |

3 |

+ |

+ |

10 |

+ |

3 |

+ |

3 |

+ |

III |

||||||||

|

3 |

3 |

I |

||||||||||||||||

|

3 |

10 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

5 |

5 |

3 |

+ |

IV |

|||||||

|

3 |

I |

|||||||||||||||||

|

3 |

I |

|||||||||||||||||

|

Травяно-кустарничковый ярус |

||||||||||||||||||

|

Характерные и диагностические виды ассоциаций |

||||||||||||||||||

|

Stipapennata |

20 |

40 |

35 |

40 |

40 |

40 |

35 |

35 |

30 |

40 |

35 |

20 |

40 |

30 |

20 |

30 |

40 |

V |

|

Bromopsisriparia |

7 |

5 |

3 |

5 |

5 |

3 |

3 |

7 |

3 |

10 |

5 |

+ |

7 |

3 |

+ |

V |

||

|

Poaangustifolia |

3 |

+ |

15 |

2 |

2 |

3 |

3 |

+ |

+ |

2 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

||

|

Adonisvernalis |

+ |

2 |

2 |

2 |

3 |

3 |

15 |

3 |

+ |

3 |

3 |

3 |

+ |

V |

||||

|

Anemonesylvestris |

+ |

2 |

+ |

+ |

2 |

5 |

+ |

15 |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

V |

||||

|

Salviatesquicola |

5 |

+ |

3 |

2 |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|||

|

Medicago falcata |

2 |

+ |

2 |

2 |

+ |

+ |

+ |

3 |

- |

3 |

+ |

+ |

+ |

2 |

IV |

|||

|

Securigeravaria |

3 |

2 |

+ |

+ |

5 |

3 |

3 |

+ |

3 |

5 |

+ |

+ |

+ |

2 |

IV |

|||

|

Galium verum |

+ |

2 |

2 |

+ |

3 |

1 |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

5 |

V |

|||

|

Origanum vulgare |

15 |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

3 |

2 |

1 |

+ |

IV |

||||

|

Fragariaviridis |

+ |

2 |

2 |

+ |

3 |

1 |

3 |

+ |

3 |

+ |

3 |

1 |

+ |

2 |

V |

|||

|

Filipendulavulgaris |

+ |

2 |

1 |

+ |

3 |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

4 |

3 |

+ |

V |

|||

|

Ranunculuspolyanthemos |

2 |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

170 Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Анализ перистоковыльной формации

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Gentianacruciata |

3 |

+ |

2 |

+ |

3 |

+ |

3 |

+ |

+ |

IV |

||||||||

|

Paeoniatenuifolia |

- |

- |

+ |

- |

- |

15 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||

|

Stipacapillata |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

0 |

15 |

3 |

1 |

+ |

+ |

IV |

||

|

Trifolium medium |

3 |

20 |

I |

|||||||||||||||

|

Acinosarvensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||

|

Agrimoniaeupatoria |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

V |

||||||

|

Linum flavum |

3 |

+ |

5 |

III |

||||||||||||||

|

Linum perenne |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Aster amellus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Anthemistinctoria |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||

|

Scabiosaochroleuca |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||

|

Campanulabononiensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Vincetoxicum herundinaria |

1 |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

3 |

III |

||||||||

|

Euphorbiaseguieriana |

+ |

2 |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

||

|

Achilleamillefolium |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

|

Polygalacomosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

V |

|||||

|

Verbascum lychnytis |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Festucavalesiaca |

3 |

+ |

+ |

+ |

15 |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Asparagusofficinalis |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

|

Calamagrostisepigeios |

2 |

+ |

3 |

+ |

3 |

2 |

2 |

3 |

3 |

III |

||||||||

|

Tragopogon orientalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Hieracium echioides |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||

|

Plantago urvillei |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Melampyrum arvense |

5 |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||

|

Thalictrum simplex |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Amoriamontana |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Seneciojacobaea |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||

|

Lathyrustuberosa |

III |

|||||||||||||||||

|

Seseli libanotis |

+ |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

5 |

+ |

IV |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2015, IX : 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Характерные и диагностические виды экологических вариантов ассоциаций |

||||||||||||||||||

|

Gypsophilaaltissima |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

|

Globulariapunctata |

+ |

+ |

+ |

20 |

3 |

III |

||||||||||||

|

Melampyrum cristatum |

3 |

5 |

3 |

5 |

+ |

+ |

3 |

III |

||||||||||

|

Salvianutans |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

10 |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Astragalusvarius |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Thymuscimicinus |

+ |

2 |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Resedalutea |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Linum ucrainicum |

3 |

+ |

3 |

10 |

3 |

II |

||||||||||||

|

Gypsophilavolgensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Astragalusalbicaulis |

3 |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Astragalushenningii |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Allium strictum |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Bupleurum falcatum |

5 |

3 |

3 |

+ |

3 |

+ |

II |

|||||||||||

|

Galium octanarium |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

II |

||||||||||||

|

Onobrychisarenaria |

3 |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||

|

Pimpinellatragium |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Centaureamarschalliana |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||

|

Euphorbiaglareosa |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Onosmavolgensis |

+ |

+ |

+ |

5 |

+ |

3 |

II |

|||||||||||

|

Salviaverticillata |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Polygalacretacea |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Astragalusonobrychis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Hedysarumgrandiflorum |

+ |

+ |

15 |

II |

||||||||||||||

|

Scabiosaisetensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Koeleriaglauca |

2 |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Carexsupina |

15 |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Helichrysum arenarium |

+ |

3 |

I |

|||||||||||||||

|

Potentillaarenaria |

3 |

3 |

I |

|||||||||||||||

172 Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Анализ перистоковыльной формации

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Hylotelephium stepposum |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Ajugaglabra |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Tragopogon ruthenicus |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Artemisiamarschalliana |

1 |

+ |

7 |

I |

Сопутствующие виды

|

Artemisiaaustriaca |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

|

Phlomoidestuberosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||||

|

Sanguisorbaofficinalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||||

|

Elytrigiarepens |

3 |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

3 |

III |

||||||||||

|

Stachysrecta |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

|||||

|

Euphorbiavirgata |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||||

|

Nepetapannonica |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Melilotusalbus |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||||||

|

Geranium sylvaticum |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Centaurearuthenica |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||

|

Veronicajaquinii |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Astragaluscicer |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||||

|

Irispumila |

+ |

3 |

+ |

II |

||||||||||||||

|

Veronicaincana |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Phleum phleoides |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

3 |

III |

||||||||

|

Dianthusandrzejowskianus |

+ |

+ |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Cichorium intybus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

IV |

||||||

|

Centaureapseudomaculosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||

|

Galium boreale |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||||

|

Brachypodium pinnatum |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Astragalusdanicus |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Dianthuspolymorphus |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Dactylisglomerata |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Phleum pratense |

+ |

I |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2015, IX : 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Melampyrum arvense |

5 |

+ |

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Alliumglobosum |

+ |

+ |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Potentillarecta |

+ |

+ |

1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Centaureaapiculata |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Centaureabiebersteinii |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Melilotusofficinalis |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Eringiumplanum |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Convolvolusarvensis |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Echinopsruthenicus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||

|

Stachyssylvatica |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Gypsophilapaniculata |

3 |

3 |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Falcariavulgaris |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Echium russicum |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Carexpraecox |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Lactucaserriola |

+ |

+ |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Hypericum perforatum |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Inulagermanica |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Inulahirta |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Noneapulla |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||

|

Oxytropispillosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Laser trilobatus |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Koeleriacristata |

+ |

2 |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Tragopogon dubius |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

|||||||||||||

|

Herniariapolygama |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Phlomispungens |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Adoniswolgensis |

+ |

3 |

3 |

II |

||||||||||||||

|

Lavateraturingiaca |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Silenechlorantha |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Silenewolgensis |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

174 Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Анализ перистоковыльной формации

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Sileneborystenica |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||||

|

Silenesibirica |

+ |

+ |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Medicago romanica |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||||

|

Salviastepposa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

3 |

III |

||||||||||

|

Galatellavillosa |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Euphorbiasemivillosa |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Taraxacum serrotinum |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Inulaoculus-christi |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Jurineamultiflora |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Jurineaarahnoidea |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

|||||||||

|

Delphiniumpubiflorum |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Linariagenistifolia |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Lactucaserriola |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Jurineacyanoides |

+ |

+ |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||

|

Erigeron acris |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Triniamulticaulis |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Astragaluswolgensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Astragalustesticulatus |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Thymusmarschallianus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

III |

||||||||||

|

Berteroaincana |

+ |

+ |

I |

|||||||||||||||

|

Xantoselinum alsaticum |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Ajugagenevensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Dracocephalum ruyshiana |

+ |

2 |

I |

|||||||||||||||

|

Senecio paucifolius |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Senecio schvetsovii |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Sonchusarvensis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Pimpinellasaxifraga |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Pyrethrum corymbosum |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Trifolium alpestre |

+ |

I |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2015, IX : 3

|

Продолжение таблицы 2 |

||||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

|

Trifoliumpratense |

+ |

+ |

+ |

I |

||||||||||||||

|

Campanulasibirica |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Bromopsisinermis |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||||

|

Veronicalongifolia |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Viciacracca |

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Astragaluspallescens |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Medicago lupulina |

+ |

II |

||||||||||||||||

|

Plantago major |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

II |

||||||||||||

|

Poanemoralis |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Potentillavolgarica |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Potentillaargentea |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Hieraciumpilosella |

+ |

I |

||||||||||||||||

|

Pulsatillapatens |

+ |

I |

||||||||||||||||

Прим. Цифрами обозначены ассоциации: 1. Stipeta pennatae - Origanumosa vulgaris - Pluriherbosa ; 2. Stipeta pennatae - Genistosa tinctoria - Pluriherbosa ;

-

3. Stipeta pennatae - Poanosa angustifolia - Pluriherbosa ; 4. Stipeta pennatae - Trifoliumosa medium - Pluriherbosa ; 5. Stipeta pennatae - Chamaecytiosa ruthenicus - Pluriherbosa ; 6. Stipeta pennatae - Paeoniosa tenuifolia - Pluriherbosa ; 7. Stipeta pennatae - Adonisosa vernalis - Pluriherbosa ; 8. Stipeta pennataes - Anemonosa sylvestris - Pluriherbosa ; 9. Stipeta pennatae - Salviosa nutans - Pluriherbosa ; 10. Stipeta pennatae - Bromopsisosa riparia - Pluriherbosa ; 11. Stipeta pennatae - Stiposa capillatae - Pluriherbosa ; 12. Stipeta pennatae - Festucosa valesiaca - Herbosa ; экологические варианты ассоциаций: 13. Stipeta pennatae - Linumosa ucrainicum - Pluriherbosa ;

-

14. Stipeta pennatae - Globulariosa punctata - Herbosa ; 15. Stipeta pennatae - Hedysarumosa grandiflora - Herbosa ; 16. Stipeta pennatae - Carexosa supina - Herbosa ;

-

17. Stipeta pennatae-Artemisiosa marschalliana - Herbosa .

Полужирным шрифтом выделено проективное покрытие эдификаторов и соэдификаторов. Римскими цифрами обозначена константность (С) видов.

176 Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Анализ перистоковыльной формации

ксерофитов к доминантам также следует отнести Bromopsis riparia . К характерным видам, четко отражающим экологические особенности сообществ, относятся Medicago falcata , Origanum vulgare , Galium verum . Видовая насыщенность сообществ, как правило, составляет более 60 видов на 100 м 2 при максимальных величинах проективного покрытия 100%, из которых на долю эдификатора Stipapennata приходится 40%.

Ассоциация Stipeta pennatae - Poosa angustifolia - Pluriherbosa. Растительные сообщества данной ассоциации встречаются чаще всего по соседству с массивами сосновых лесов, распространенных на небольших по площади поднятиях. При господстве Stipa pennata его соэдификатором выступает Poa angustifolia , также формирующий среду обитания сообщества. К доминантам, имеющим высокие показатели обилия, относятся мезоксерофиты. Из злаков это постоянный вид Bromopsis riparia, а из разнотравья – Salvia tesquicola, Medicago falcata, Adonis vernalis. Характерными видами являются мезофильные злаки Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, а из ксеромезофильного разнотравья – Origanum vulgare, Galium verum, Seseli libano-tis . Из кустарников обилен Genista tinctoria . Cообщества данной ассоциации по своему фитоценотическому составу отличаются ме-зофитностью. Это подтверждается присутствием лугово-лесного мезофита Brachypodium pinnatum . Видовой состав сообществ данной ассоциации насчитывает 60 видов при проективном покрытии травостоя (90%) .

Ассоциация Stipeta pennatae -Trifoliumosa medium - Pluriherbosa. Экото-пы сообществ данной ассоциации, так же как и предыдущих, распространены по соседству с лесом. Однако здесь не наблюдается четкого разграничения лесных и лугово-степных сообществ друг от друга. Лесные ассоциации через ряд экологических рядов кустарников и высокотравья сменяются луговой степью. Причины заключаются в более мезофитном характере леса. Как правило, это кленовоберезовые леса с неморальными элементами в травяном ярусе. Подобное соседство определяет мезофильный состав сообществ данной ассоциации за счет присутствия в них определенного числа луговых и лугово-лесных видов: Geranium sylvaticum, Galium boreale, Dactylis glomerata, Dracocephalum ruy-shianum, Delphinium pubiflorum, Anemone sylvestris, Pulsatilla patens, Stachis sylvatica. Они имеют невысокие показатели обилия, но в данной ассоциации выполняют роль характерных видов. Эдификаторная роль принадлежит Stipapennata, cоэдификатором является луговой вид Trifolium medium, он же является доминантом. Фон создают луговостепные злаки, выступая в качестве доминан-тов и характерных видов одновременно. Достаточно обильны мезоксерофит Bromopsis ripariaи его спутник ксеромезофит Poaangus-tifolia. Среди доминантов из ксеромезофитов можно назвать Adonis vernalis, а из мезоксерофитов Salviatesquicolaи Medicago falcata. К характерным видам относятся Origanum vulgaris, Asparagus officinalis, Securigera varia, Achillea millefolia, а из кустарников – Cerasus fruticosa. Подобный состав сообществ данной ассоциации, представленный сочетанием видов мезофильной и мезоксерофильной флоры. свидетельствует о высокой экологической пластичности этих видов и возможности формирования ими богаторазнотравных (63 вида) сообществ луговых степей. Подобные ассоциации в НПХ ограничены в своем распространении, но, тем не менее, выделение их оправдано, поскольку в их флористическом составе наблюдается необычное сочетание бореально-аридной группы видов (табл. 2), которое может пролить свет на происхождение, историю развития и становление лесостепи (Носова, 1973).

Ассоциация Stipeta pennatae -Chamaecytisusosa ruthenicus - Pluriherbosa. Сообщества данной ассоциации распространены довольно широко в основном по окраинам разрозненных сосновых массивов и по межсклоновым понижениям и ложбинам между ними. Почвы черноземовидные с несколько повышенным увлажнением. Основной эдификатор как и в предыдущих ассоциа- циях Stipa pennata. Весьма значительная роль принадлежит синузии кустарников – Chamaecytisus ruthenicus и Genista tinctoria, Сhamaecytisus ruthenicus выступает в качестве соэдификатора и доминанта. К доминантам из ксеромезофитов относятся Poa angus-tifolia, Galium verum, Filipendula vulgaris, Fra-gariaviridis, из мезоксерофитов злак Bromopsis riparia, а из разнотравья Salvia tesquicola, Astragalus varius, Securigera varia. Следует также отметить определенную роль среди доминантов некоторых петрофитных видов: Gypsophila altissima, Linum uсrainicum, Melampyrum cristatum, Salvia nutans, чье присутствие связано с повышенной защебненно-стью почвы. Травостой в сообществах данной ассоциации имеет максимальные величины покрытия (100%) при видовой насыщенности более 60 видов.

Ассоциаци я Stipeta pennatae -Paeoniosa tenuifolia - Pluriherbosa . Ареал пиона тонколистного ограничен Юго-Востоком Европейской части Россиии до Волги (Носова, 1973). Е.М. Лавренко (1980) отмечает участие Paeonia tenuifolia среди степного мезоксеро-фильного разнотравья в богаторазнотравных типчаково-ковыльных степях.

В условиях НПХ пион встречается не часто, но обнаруженные популяции многочисленны и разновозрастны (Панин и др., 2009; Сулейманова, 2010). Собранные материалы позволили выделить ассоциацию. Основными экотопами Paeonia tenuifolia являются выровненные участки по соседству с остепнен-ными дубравами и возле временных водотоков на склонах, граничащих с сосняками. Травостой в сообществах данной ассоциации имеет максимальные величины покрытия (100%), из них на долю эдификатора Stipa pennata приходится 40%, а соэдификатора и доминанта Paeonia tenuifolia 15%. Сообщества характеризуются высокой видовой насыщенностью (72 вида). В травостое сообщества присутствуют злаки различных экофито-ценотипов – от лугово-лесных эвмезофилов ( Brachypodium pinnatum) до степного эврик-серофила Stipa capillata, а максимальная встречаемость отмечена у мезоксерофила

Bromopsis riparia. Он имеет и высокие показатели обилия и покрытия (табл. 2). В составе доминирующих видов отмечены ксеромезо-филы и мезоксерофилы ( Anemone sylvestris, Securigera varia, Salvia tesquicola, Adonis ver-nalis, Triniamulticaulis), а из злаков Poaangus-tifolia,Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens. К характерным видам, отражающим специфику более увлажненных местообитаний сообществ данной ассоциации, относятся Origanum vulgare , Achillea millefolium, Geranium sylvaticum , Thalictrum simplex, Asparagusoffi-cinalis, Viciacracca, Bromopsisinermis .

Ассоциация Stipetapennatae - Adonisosa vernalis - Pluriherbosa. Соэдификатор сообществ данной ассоциации одновременно является доминантным видом сообществ луговых степей, характеризующим их приуроченность к карбонатным разновидностям обыкновенных черноземов, а точнее к черноземовидным почвам с некоторым защебнением. Поэтому среди доминантов отмечены такие кальцефилы, как Bupleurum falcatum, Linum ucrainicum, Melampyrum cristatum. По едва заметным понижениям отмечена синузия кустарников с характерными видами луговых степей Chamaecytisus ruthenicus и Genista tinctoria. Из доминантных видов к кустам тяготеют лесолуговые ксеромезофиты – Fra-gariaviridis, Gentiana cruciata, Securigeravaria, а из злаков – Poa angustifolia, Bromopsis riparia, Phleum phleoides. К характерным видам данной ассоциации следует отнести многочисленных представителей лугово-степного разнотравья из ксеромезофитов и мезоксерофитов: Salvia tesquicola, Medicago falcata, Agrimonia eupatoria, Lathyrus tuberosa, Scabiosa ochroleuca, Seseli libanotis, Jurinea arachnoidea. Из эвриксерофилов к характерными видами являются Stipa capillata, Jurinea multiflora, Thymus marschallianus. Сообщества данной ассоциации характеризуются большим видовым разнообразием по сравнению с предыдущими ассоциациями и значительной сомкнутостью травостоя с проективным покрытием до 100%. Средняя высота травостоя составляет 60-80 см, а максималь- ная высота за счет генеративных побегов Seseli libanotisдостигает 1 м.

Ассоциация Stipeta pennatae -Anemoniosa sylvestris - Pluriherbosa. В сообществах данной ассоциации соэдификато-ром и доминантом является Anemone sylves-tris . Этот вид в условиях парка имеет широкую экологическую амплитуду и встречается в различных экотопах вплоть до меловых обнажений. Кроме того, следует отметить, что Anemone sylvestris является постоянным компонентом во всех ассоциациях (табл. 2). Основными экотопами сообществ этой ассоциации являются преимущественно пограничные участки с сосновыми лесами. Видовая насыщенность сообществ составляет как правило 60 видов при проективном покрытии до 95%. Заметную роль в структуре сообществ играет кустарник Genista tinctoria , являясь одним из доминантов. Кроме Genistatinctoria к доминантам относятся: из злаков – мезоксерофит Bromopsis riparia , из луговостепного разнотравья – Adonisvernalis, Medi-cago falcata, Galium verum , из кальцефилов – Salvia nutans. О защебненности субстрата свидетельствуют такие характерные виды, как Thymus cimicinus, Onosma volgensis, Ajuga glabra .

Ассоциация Stipa pennatae - Salviosa nutans - Pluriherbosa. На выровненных пла-корных пространствах по соседству с сосновыми посадками на защебненных черноземовидных почвах встречаются своеобразные сообщества c участием петрофитных элементов, где соэдификатором является Salvia nutans. Подобные сообщества мозаичны. Проективное покрытие травостоя в них колеблется в пределах 70-75% при видовой насыщенности не более 60 видов. В местах с разреженным травостоем отмечено присутствие Festuca valesiaca, которая вместе с рядом видов из кальцефилов – Bupleurum falcatum, Linum ucrainicum, Melampyrum cristatum выступает в составе группы доминантных видов. К числу характерных видов данной ассоциации следует отнести Gypsophila altissima, Globularia punctata, Onosma volgensis, Poly- gala cretacea. Cостав эко-фитоценотипов в сообществах данной ассоциации отличается значительной пестротой – от лесо-луговых (Thalictrum simplex, Amoria montana, Ranunculus polyanthemos) до степных (Stipa capil-lata, Festuca valesiaca, Artemisia austriaca), но преобладающей группой являются луговостепные ксекромезофиты и мезоксерофиты, которые составляют более 60% от общего видового состава.

Ассоциация Stipeta pennatae -Bromopsisosa riparia - Pluriherbosa . Растительные сообщества с участием с Bromopsis riparia являются самыми распространенными. Они встречаются в разнообразных экотопах по соседству с различными типами леса. Bromopsis riparia в этих сообществах выступает в качестве соэдификатора, доминанта и характерного вида, имея высокие показатели обилия, и четко отражая особенности экологических условий среды обитания. Cообщества с его участием характеризуются высокой видовой насыщенностью (70 видов), а общее проективное покрытие показывает максимальные отметки (100%). Из кустарников к доминантам относится Genista tinctoria . Среди злаков выделяются Poa angustifolia , Calama-grostis epigeios. Из ксеромезофильного разнотравья доминируют Origanum vulgare, Linum flavum, Adonis vernalis. Из луговостепных мезоксерофитов к доминантам относятся Salvia tesquicola , Securigera varia, Seseli libanotis. К характерным видам относятся Fragaria viridis , Gentiana cruciata, Anemona sylvestris,Asparagusofficinalis .

Ассоциация Stipeta pennatae - Stiposa capillata - Pluriherbosa. Cообщества данной ассоциации с доминированием Stipa pennata и Stipa capillata встречаются чаще всего на обыкновенных черноземах на пониженных элементах рельефа, в основании склонов или в устье неглубоких балок. В них, как правило, хорошо развита синузия кустарников с доми-нантом Genista tinctoria. Сообщества данной ассоциации имеют богатый видовой состав (63 вида) и значительную сомкнутость травостоя при средней величине проективного по- крытия до 80%. Эдификатором является мезоксерофит Stipa pennata, а соэдификатором эвриксерофил Stipa capillata. Оба эти ковыля являются одновременно и доминантами, имея почти равные показатели обилия и покрытия. К доминантам относятся из злаков мезоксерофит Bromopsis riparia и ксеромезофит Calamagrostis epigeios. Из ксеромезофитного и мезоксерофитного разнотравья доминируют Adonis vernalis, Anemona sylvestris, Fragaria viridis, Vincetoxicum herundinaria. Характерными для данной ассоциации видами, указывающими на мезофитность ее экотопа, являются типичные лугово-степные ксероме-зофиты Medicago falcata, Securigera varia, Lathyrus tuberosa, Achillea millefolia. По составу эко-фитоценотипов фитоценотический оптимум отмечен у лугово-степных ксероме-зофитов и мезоксерофитов, которые составляют более 60% от видового состава сообществ данной ассоциации.

Ассоциация Stipeta pennatae - Festucosa valesiaca - Herbosa. Cобщества, относимые к данной ассоциации, встречаются не так часто в перистоковыльных степях и приурочены в основном к выположенным равнинным участкам на черноземовидных защебненных почвах. Видовой состав этих сообществ значительно обеднен (40 видов). Это уже не богаторазнотравные степи и проективное покрытие в них колеблется в пределах 30-50%. Эди-фикатором является Stipapennata, а соэдифи-катором Festucavalesiaca. В сообществах данной ассоциации отсутствуют луговые и лугово-лесные мезофиты и ксеромезофиты: из злаков это Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios и Poa angustifolia, а из разнотравья Oryganum vulgare, Gentiana cruciataи Galium verum. Также не отмечены и лугово-степные ксеромезофиты Adonis vernalis, Anemone syl-vestris, Medicago falcata, Fragaria viridis и др., cтоль характерные виды в сообществах предшествующих ассоциаций. Отсутствие этих видов можно объяснить усилением ксеро-фитности экотопа в связи с усилением инсоляции на плакорах. Вместо Salvia tesquicola появляется Salvia stepposa, а Medicago falcata замещается Medicago romanica. В качестве доминантов в сообществах представлены эв-риксерофильные злаки Festuca valesiaca, Koeleria cristata и Stipa capillata, а из разнотравья Irispumillaи Salviaverticillata. К характерным видам относятся некоторые кальце-филы – Onosma volgensis, Thymus cimicinus, Gypsophilla altissima, присутствие которых свидетельствует об усилении карбонатности в сообществах данной ассоциации.

Ассоциация Stipeta pennatae - Linumosa ucrainicum - Pluriherbosa . Cообщества данной ассоциации встречаются по склонам на черноземовидных защебненных почвах. Они нередко чередуются с меловыми обнажениями, где господствует специфичная кальцефильная флора с Mattiolafragrans, Hyssopus cretacea, Scabiosa isetensis и др. Cообщества данной ассоциации полидоминантны и имеют богатый видовой состав (свыше 50 видов). Сомкнутые травостои достигают максимальных величин проективного покрытия. Доминирующая роль принадлежит эдификатору Stipa pennata . Как и в предыдущих ассоциациях он достаточно обилен, а его проективное покрытие составляет 40%. Соэдификато-ром и доминантом выступает кальцефильностепной вид Linum ucrainicum . Кроме него к доминантам относится значительное число кальцефильно-степных элементов – Onosma volgensis, Astragalus albicaulis, Adonis wolgen-sis, Bupleurum falcatum . Из злаков к доминантам относятся ксеромезофит Calamagrostis epigeios и мезоксерофит Bromopsis riparia. Достаточно обильно представлено ксеро-фитное разнотравье: Galium verum, Filipen-dulavulgaris , Fragariaviridis, Origanum vulgare. Характерными видами в сообществах являются в основном степные кальцефилы Astragalus henningii , Gypsophila altissima, Euphorbia se-guieriana, Polygalacretacea. Так, при усилении карбонатности почвы происходит ксерофи-тизация состава травостоя. Однако наряду с кальцефитно-степными видами и в доминан-том составе, и среди характерных видов сохраняется устойчивое ядро лугово-степных ксеромезомезофитов и мезоксерофитов (табл. 2).

Асcоциация Stipeta pennatae -Globulariosa punctata - Pluriherbosa. По соседству с остепненными сосново-дубовыми лесами на выровненных пространствах, где в травостое практически отсутствуют виды лугово-лесного ценотипа, встречаются сообщества более остепненного облика с мозаичными пятнами из Globularia punctata, которая в этих сообществах является соэдификатором и доминантом. Доминантный состав невелик. Из злаков к ним относится Bromopsis riparia, а из разнотравья кальцефилы Melampyrum cristatum, Onosma volgensis .. Характерными для данной ассоциации являются типичные кальцефитно-степные виды – Pimpinella tragium, Astragalus varius, Reseda lutea, Salvia verticillata, Galium octanarium. Сообщества данной ассоциации характеризуются более разреженным и мозаичным травостоем с пятнами из Globularia punctata, Onosma volgensis, Melampyrum cristatum . При видовом составе сообществ превышающем 50 видов проективное покрытии составляет 80%.

Ассоциация Stipeta pennatae - Hedysa-rumosa grandiflorum -Herbosa. Cообщества данной ассоциации встречаются достаточно часто, но они невелики по площади и в основном приурочены к защебненным маломощным карбонатным черноземам. Данные сообщества имеют более разреженный травостой, при проективном покрытии не более 60%. Видовой состав также не отличается богатством (немногим более 40 видов). Эдифи-каторная и доминирующая роль Stipapennata в сообществах данной ассоциации несмотря на невысокие показатели покрытия (20%,) остается ведущей, так как он формирует основной ярус травостоя. Соэдификатором выступает Hedysarum grandiflorum. По сравнению со Stipa pennata он имеет несколько меньшие показатели проективного покрытия (10%), но вместе с доминантами из кальце-фитов (Globulariapunctata, Onosmavolgensis, Linum ucrainicum, Euphorbia glareos), он формирует второстепенный ярус травостоя. Характерными здесь являются кальцефилы: Thymus cimicinus, Pimpinella tragium, Polygala cretacea, Astragalus henningii, Scabiosa isetensis, Нельзя не отметить единичное присутствие в сообществах данной ассоциации чрезвычайно редкого кальцефильного вида Gypsophilla volgensis, который является эн-демом Среднего и Нижнего Поволжья. Встречаемость и роль видов лугово-лесного и лугово-степного ценотипа чрезвычайно низка. Их в данном сообществе замещают кальцефильно-степные виды, что подчеркивает усиление карбонатности экотопа в сообществах данной ассоциации.

Ассоциация Stipeta pennatae –Carexosa supina – Herbosa . Сообщества данной ассоциации распространены на супесчаных черноземах, которые приурочены к водораздельным поверхностям восточного уступа Хва-лынских гор. Господствующим видом в этих сообществах выступает Stipa pennata , который одновремнно является эдификатором и доминантом. Из плотнодерновинных злаков не каждый год отмечено присутствие Stipa capillata . В сообществах данной ассоциации постоянно присутствуют различные виды, характерные для сообществ зональной ассоциации. К доминантам относятся: из кустарников – Amygdalus nana , из луговых видов- Elytrigia repens , а из луговово-степных ксеро-мезофитов Medicago falcata , Securigera varia , Galium verum , Fragaria viridis . Характерными видами являются псаммофиты – Koeleria glauca, Helychrisum arenaria, Artemisia mar-schalliana, Centaureamarschalliana , Gypsophila paniculata, Jurinea cyanoides и др. Псаммо-фитные варианты степей на супесчаных черноземах характеризуются высокой видовой насыщенностью при проективном покрытии 70%.

Аccоциация Stipeta pennatae - Ar-temisiosa Marschalliana - Herbosa Сообщества данной ассоциации не так многочисленны и встречаются по водоразделам на третичных песках. Видовая насыщенность сообществ составляет не более 25 видов, травостои в них разреженные с проективным покрытием до 60%. Вертикальная структура не выражена, а горизонтальная достаточно мозаична. В роли соэдификатора выступает Ar- temisia marschalliana. К доминантам относятся Helichrysum arenarium и Potentillaarenaria, из кустарников – Spireacrenata. Среди характерных видов выделяются псаммофиты Koel-eria glauca, Carex supina, Hylotelephium step-posum, Jurineacyanoides, Tragopogon rutheni-cus. В разнотравье в основном присутствуют степные мезоксерофиты Medicago romanica, Linaria genistifolia, Astragalus varius, Thymus marschallianus, а из эвриксерофитов – Stipa capillataи Festucavalesiaca. Данная ассоциация является более ксерофитной по сравнению с предыдущей, в связи со своим положением на вершинах водоразделов и отсутствием гумусного горизонта в субстрате. Сообщества данной ассоциации менее структурированы.

Анализ видового состава ассоциаций выявил значительное его сходство (табл. 2). Неизменным остается основное ядро доминантных и характерных видов при незначительном колебании их обилия и покрытия. Это объясняется сходством экотопов, когда при имеющихся небольших их различиях они остаются все-таки мезофитными. Среди всего разнообразия ассоциаций наибольшие площади занимают богаторазнотравно-кострецово-перистоковыльные. Они характеризуются и наибольшей видовой насыщенностью. Из экологических вариантов наиболее часто встречающейся ассоциацией является богаторазнотравно-шаровницево-перистоковыльная.

Заключение

Эколого-фитоценотический состав ассоциаций перистоковыльной формации, а именно численное преобладание в нем лугово-степных мезоксерофитных и ксеромезо-фитных элементов, свидетельствует об оптимальном тепловом и водном режиме их местообитаний. Следовательно, богаторазнотравные перистоковыльные степи НПХ являются характерным примером луговых

Список литературы Таксономический анализ перистоковыльной формации национального парка "Хвалынский"

- Аверинова Е.А. Зональные и экстразональные луговые степи в бассейне реки Сейм (Курская обл.). Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века. Ч. 5. Геоботаника. Петрозаводск, 2008, С. 7-9.

- Бобровская Н.И. Климатические рубежи основных подзональных типов восточноевропейских степей. Наука в Центральной России, 2013, № 2, с. 6-12.

- Борисова И.В., Исаченко Т.И, Калинина А.В, Карамышева З.В, Рачковская Е.И. Список основных растений Северного Казахстана по жизненным формам и эколого-фитоценотическим группам. Тр. Бот. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. Сер. III (Геоботаника). М.; Л., 1961, вып. 13, с. 487-514.

- Василевич В.И. О методах классификации растительности. Бот. журн., 1985, т. 70, № 2, с. 1596-1605.

- Волобуева И.В. Флористические особенности заповедных лугово-степных фитоценозов в условиях Центрального Черноземья. Cовременное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований. Материалы международ. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронежск. гос. ун-та. Воронеж, 2008, с. 64-67.