Таксономический состав и численность планктонных водорослей в водах Западной Антарктики (февраль-март 2020 г.)

Автор: Беляева Полина Геннадьевна, Шаравин Дмитрий Юрьевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследований видового разнообразия, количественного развития и распределения фитопланктона в водах юго-восточной части моря Росса (район о. Рузвельт), на разрезе 1, вдоль восточной границы моря Росса у мыса Колбек по меридиану 156° ЗД, на разрезе 2 вблизи станции Русская, а также в проливе Брансфилд (разрез 3) в феврале-марте 2020 г. по материалам 65 Российской антарктической экспедиции. В составе фитопланктона выявлено 49 таксонов водорослей из 7 отделов, с преобладанием диатомовых водорослей. Пространственное распределение фитопланктона характеризовалось неоднородностью, что связано со сложной системой течений в районах исследования, ледовой обстановкой, климатическими и термохалинными факторами. Для всей изученной акватории характерно развитие диатомовых водорослей. Доминантными видами, составляющими более 10% численности водорослей, являлись представители родов Fragilariopsis, Chaetoceros, Actinocyclus, Corethron и Phaeocystis. Наиболее высокие показатели численности фитопланктона (до 264 тыс. кл./л) получены для станций разреза 2.

Западная антарктика, фитопланктон, диатомовые водоросли, пространственная изменчивость, шельф

Короткий адрес: https://sciup.org/147239667

IDR: 147239667 | УДК: 581.9:574.583 | DOI: 10.17072/1994-9952-2022-3-175-183

Текст научной статьи Таксономический состав и численность планктонных водорослей в водах Западной Антарктики (февраль-март 2020 г.)

For citacion: Belyaeva P. G., Sharavin D. Y. [Taxonomic composition and abundance of planktonic algae in the West Antarctica waters (February-March 2020)]. Bulletin of Perm University. Biology. Iss. 3 (2022): pp. 175-183. (In Russ.).

Фитопланктон, создающий первичную продукцию антарктических морей, является одним из важнейших компонентов океанической экосистемы. Изучение водорослей Антарктики российскими исследователями было начато в 1960-х гг. на небольших по площади акваториях [Гогорев, 2009]. Несмотря на значимость региона Западной Антарктики и существенный интерес исследователей к этому региону, малоизученным остается район Южного океана (ЮО) между морями Росса и Амундсена, который весьма интересен с океанографической точки зрения [Антипов, Кашин, Молчанов, 2020]. Также в литературе крайне мало информации о видовом составе и пространственном распределении фитопланктона сектора ЮО от м. Колбек (п-ов. Эдуарда VII, 158°ЗД) до м. Дарт (западная часть моря Амундсена, 126°ЗД). Более подробно изучен район Южных Шетландских островов [Garibotti, Vernet, Ferrario, 2003; Cefarelli, Vernet, Ferrario, 2011; Mendes, Souza, Garcia et al., 2012; Rozema, Venables, Poll et al., 2017; Dotto et al., 2021].

Ежегодно формирующийся морской лед является главной особенностью полярных регионов и играет фундаментальную роль в структурировании морских экосистем на высоких широтах, тем самым влияя на взаимодействие океана и атмосферы, а также влияя на глобальный климат [Thomas, Dieckmann, 2002; Smetacek, Nicol, 2005; Saggiomo, Poulin, Mangoni et al., 2017]. В водах, омывающих Антарктический полуостров, за последние десятилетия отмечено существенное повышение температуры [Mangoni, Saggio-mo, Bolinesi et al., 2017]. Подобные изменения сказываются на состоянии ледового покрова, ареале местной фауны, а также на физико-химических характеристиках водной толщи, составе и развитии фитопланктона [Mendes, Souza, Garcia et al., 2012; Rozema, Venables, Poll et al., 2017].

Цель – изучить состав водорослей планктона и их численность в районах исследованной акватории Западной Антарктики в конце летнего и начале осеннего сезонов.

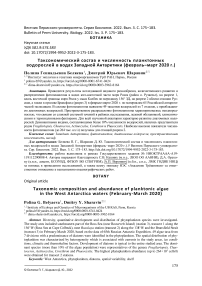

Материал и методика

Материал был собран в тихоокеанском секторе ЮО в рамках 65-й РАЭ, в ходе 14-го рейса НЭС «Академик Трёшников» в период с 06.02. по 10.03.2020 г. Пробы воды отбирали пластиковыми батометрами зондирующего комплекса «Sea Bird 911+». Исследования проведены в акватории Западной Антарктики на эпизодической станции 3 в юго-восточной части моря Росса (Китовая бухта) в 12 км севернее о. Рузвельт (78°41.13' ЮШ 163°42.58' ЗД, 6.02.2020). На разрезе 1, протяжённостью 35 км вдоль восточной границы моря Росса у мыса Колбек п-ова Эдуарда VII по меридиану 156° ЗД (7.02.2020), для альгологи-ческих исследований были взяты пробы со станций 4, 7 и 9, приуроченных к шельфу, склону и глубоководной области соответственно. Поверхностный 50-метровый слой имел температуру около 0°С при содержании кислорода 7.4–7.7 мл/л, на глубине 500 м температура доходила до –1.8°С, а солёность – до 34 psu. На глубинах 600–800 м разреза 1 от края бровки тянулся относительно солёный (34.7 psu), тёплый слой (около 1.5°С) с низким содержанием кислорода (4 мл/л). На разрезе 2, длиной 87 км вблизи станции Русская, в 36 км от фронта шельфового ледника Корделла Халла (24.02.2020) пробы отбирались со станций 10, 11, 21 и 22. Разрез 2 имел более сложную топографию дна с депрессиями в начале разреза. Верхние 50 м содержали 8.0–8.7 мл/л кислорода и имели небольшую минерализацию (32.8 psu). Слой с температурами до –1.79°С и содержанием кислорода 5–7 мл/л доходил до глубин 400–500 м. Максимум температуры (1.56°С) и солёности (34.7 psu) на разрезе находился на расстоянии около 20 км от бровки, на глубине 450 м, при содержании кислорода около 4.4 мл/л. На 118-километровом разрезе 3 в проливе Брансфилд (район антарктической станции Беллинсгаузен 9–10.03.2020) для альгологических исследований пробы отбирали на станциях 23, 27 и 33, где только ст. 27 находилась в глубоководной области пролива. Большое количество островов и рельеф дна существенно отличают данный разрез от первых двух. Верхний 100-метровый слой воды с температурой выше 0°C простирался от створа разреза практически до южного берега пролива. Тёплые, до 2°С, менее минерализованные воды преобладали в северной части разреза. В акватории, примыкающей к Антарктическому п-ову господствовали холодные воды. Поверхностный слой характеризовался солёностью 34.0–34.5 psu и содержанием кислорода 7.2–7.5 мл/л. Придонные воды котловины пролива, отмеченные на разрезе глубинами до 1 770 м с температурой –1.5°С имели солёность около 34.5 psu и были относительно насыщены кислородом (6.5–6.7 мл/л). Схема расположения разрезов в районе исследований приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения разрезов и станций в районе исследований (Западная Антарктика) [Location of the Stations and Transects in the study area of West Antarctica]

На каждой станции отбор проб фитопланктона проводили в верхнем перемешанном слое (1–2 горизонта: 0–10, 10–50 м). Пробы воды объемом 1–2 л сгущали с помощью воронки обратной фильтрации с использованием мембранных фильтров «Владипор» с размером пор 1.2–3.0 мкм. Пробы фиксировали формалином. Обработку проб вели в Учинской камере объёмом 0.01 мл, клетки просчитывали в зависимости от численности вида, но не менее чем в 4 камерах. Постоянные препараты диатомовых водорослей готовили методом холодного сжигания с последующей заливкой высокопреломляющей анилин-формальдегидной смолой [Методика …, 1975]. Анализ проб проводили под световым микроскопом Axiostar-Plus. Большинство водорослей определены нами только до рода. Доминантными считали виды с численностью ≥10%. Таксономическую принадлежность различных групп водорослей устанавливали по определителям и многочисленным работам по планктонной флоре Южного океана [Сёмина, Голикова, Нагаева, 1982; Carmelo, 1997; Tomas, 1997; Герасимюк, 2008; Hoppenrath et al., 2009; Гогорев, 2010; Cefarelli et al., 2010; Гогорев, 2013; Gogorev, Samsonov 2016; Almandoz et al., 2017]. Оценку сходства видового состава фитопланктона проводили, используя коэффициент Сёренсена-Чекановского [Мэгаррн, 1992].

Результаты и их обсуждение

В фитопланктоне исследованной акватории ЮО идентифицировано 49 таксонов водорослей: Bacillar-iophyta – 40, Dinophyta – 3 таксона, Cyanoprokaryota – 2, Chrysophyta (Silicoflagellates), Haptophyta, Cryp-tophyta и предположительно красные водоросли – по 1. Набор видов в фитопланктоне был типичен для этих областей ЮО. Водоросли представлены видами разного размера (от 5 до 280 мкм) и включают не идентифицированные мелкоразмерные диатомовые и кокки.

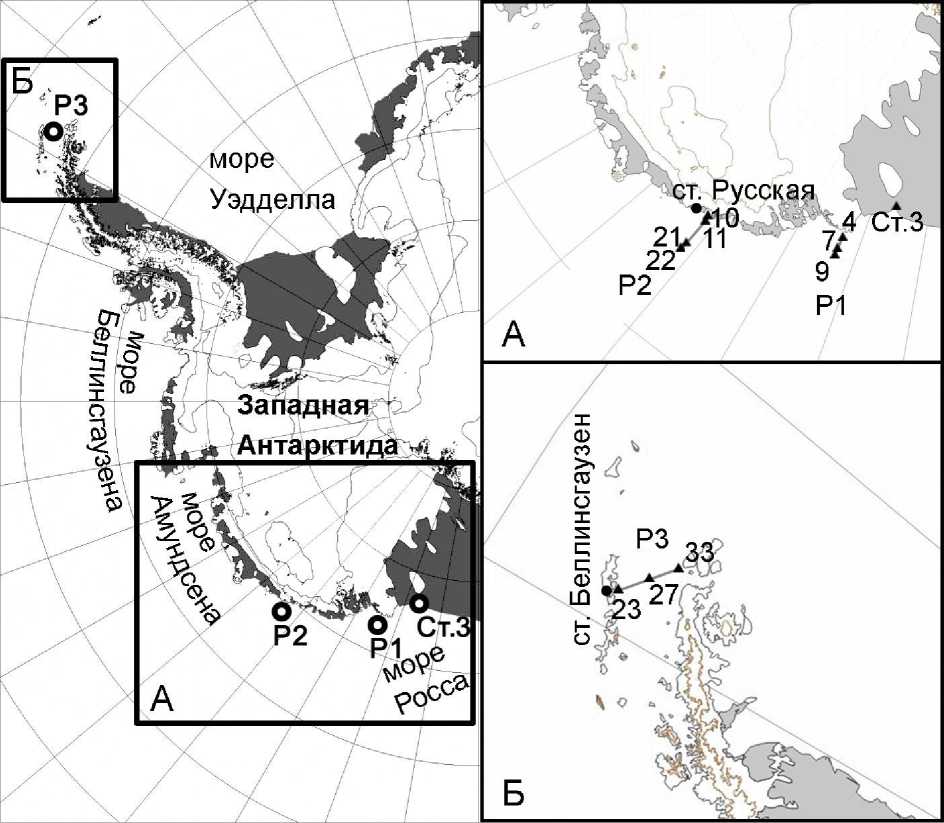

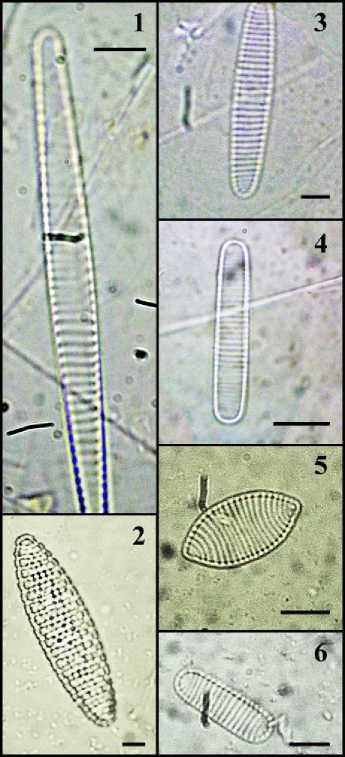

Фитопланктон на станциях различался как по числу (от 5 до 22 таксонов) и набору видов, так и по вкладу отдельных видов и групп в общую численность и биомассу планктона. Виды диатомовых водорослей, подсчитанные и идентифицированные с помощью оптической микроскопии, приведены в таблице и на рис. 2 и 3. Доминантными видами, составляющими более 10% популяции водорослей планктона более чем на одной станции, являются лишь 5 родов ( Fragilariopsis, Chaetoceros, Actinocyclus, Corethron и Phaeocystis ).

Наиболее разнообразен из диатомовых водорослей род Fragilariopsis, отмеченный на всех станциях изученного района, что является типичным для вод Антарктики. В изученной акватории род Fragilariop-sis представлен 9 видами ( F. curta , F. cylindrus , F. ritscheri , F. obliquecostata , F. rhombica , F. pseudonana , F. separanda , F. kerguelensis, F. nana ) (таблица, рис. 2).

Состав видов фитопланктона ЮО на станции 3 и разрезах 1–3

[Phytoplankton species composition of the Southern Ocean (SO) at Station 3 and Transects 1-3]

Водоросли I Р1 I Р2 I Р3 I Станция 3

Bacillariophyta

|

Achnanthes sp. |

+ |

+ |

– |

– |

|

Actinocyclus actinochilus (Ehrenberg) Simonsen |

+ |

+ |

– |

+ |

|

Actinocyclus sp. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Asteromphalus hookeri Ehrenberg |

– |

+ |

– |

– |

|

Asteromphalus spp. |

– |

+ |

– |

– |

|

Azpeitia sp. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Chaetoceros spp. |

– |

+ |

– |

+ |

|

Chaetoceros dichaeta Ehrenberg |

+ |

+ |

– |

– |

|

Cocconeis sp. |

+ |

– |

– |

– |

|

Corethron pennatum (Grunow) Ostenfeld |

+ |

+ |

– |

– |

|

Corethron sp. |

+ |

– |

– |

– |

|

Coscinodiscus oculoides Karsten |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Diatama sp. |

+ |

– |

– |

– |

|

Entomoneis sp. |

– |

– |

– |

+ |

|

Eucampia antarctica (Castracane) Mangin |

– |

+ |

– |

– |

|

Fragilariopsis curta (van Heurck) Hustedt |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Fragilariopsis cylindrus (Grunow) Krieger |

+ |

+ |

– |

+ |

|

Fragilariopsis nana (Steemann Nielsen) Paasche |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Fragilariopsis kerguelensis (O'Meara) Hustedt |

+ |

+ |

— |

— |

|

Fragilariopsis obliquecostata (van Heurck) Heiden |

+ |

+ |

— |

+ |

|

Fragilariopsis pseudonana (Hasle) Hasle |

+ |

+ |

— |

— |

|

Fragilariopsis rhombica (O'Meara) Hustedt |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Fragilariopsis separanda Hustedt |

— |

+ |

— |

— |

|

Fragilariopsis ritscheri Hustedt |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Haslea sp. |

— |

+ |

— |

— |

|

Lioloma pacificum (Cupp) Hasle |

+ |

— |

— |

— |

|

Navicula sp. |

+ |

+ |

— |

— |

|

Nitzschia sp. |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Odontella sp. |

+ |

— |

— |

— |

|

Porosira sp. |

— |

+ |

— |

— |

|

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo |

+ |

+ |

+ |

— |

|

Pseudo-nitzschia s ubcurvata (G.R.Hasle) G.A.Fryxell Hasle |

+ |

+ |

— |

— |

|

Pseudo-nitzschia sp. |

— |

— |

+ |

+ |

|

Rhizosolenia sp. |

– |

– |

– |

+ |

|

Skeketonema |

+ |

+ |

– |

– |

|

Thalassionema synedriforme (Greville) Hasle |

+ |

+ |

– |

– |

|

Thalassiosira lentiginosa (Janisch) Fryxell |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Thalassiosira antarctica Comber |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Thalassiosira sp. |

+ |

– |

– |

– |

|

Не идентифицированные центрические |

+ |

+ |

+ |

+ |

Окончание таблицы

|

Водоросли |

Р1 \ |

Р2 \ |

Р3 \ |

Станция 3 |

|

Cryptophyta |

||||

|

Cryptomonas spp. |

– \ |

+ |

– \ |

– |

|

Dinophyta |

||||

|

Gymnodinium spp. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Preperidinium |

+ |

– |

– |

– |

|

Prorocentrum sp. |

– |

– |

+ |

– |

|

Chrysophyta /Silicoflagellates |

||||

|

Dictyocha speculum Ehrenberg |

+ |

+ |

– \ |

– |

|

Cyanoprokaryota |

||||

|

cf. Anabaena sp. |

+ |

– |

+ |

– |

|

Lyngbya sp. |

+ |

– |

– |

+ |

|

Haptophyta |

||||

|

Phaeocystis sp. |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Rhodophyta |

||||

|

Helminthora sp. |

– |

– |

+ |

– |

|

Не идентифицированные кокки |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Всего |

35 |

34 |

17 |

12 |

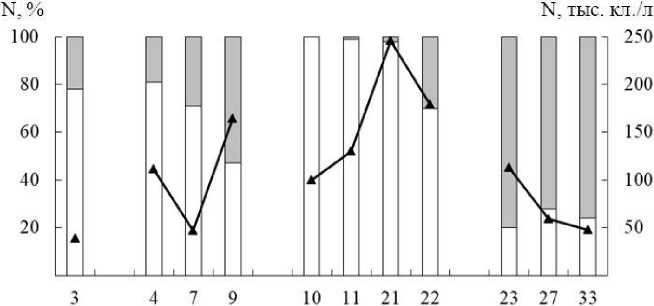

Пространственное распределение фитопланктона неоднородно, численность фитопланктона исследованных нами акваторий ЮО изменялась от 3.9 до 264 тыс. кл./л и в целом соответствует результатам, полученным другими авторами [Andreoli, Tolomio, Moro et al., 1990; Kang, Fryxell, 1993; Riaux-Gobin et al., 2000, 2003; Fonda, Monti, Bergamasco et al., 2005; Cefarelli, Vernet, Ferrario, 2011].

В планктоне разреза 1 выявлено 35 таксонов водорослей с преобладанием Bacillariophyta (29 представителей). Присутствуют водоросли отделов Cyanoprokaryota и Dinophyta – по 2 вида, Haptophyta представлены видом Phaeocystis antarctica и силикофлагеллаты (Chrysophyta) – космополитом Dictyocha speculum . По профилю разреза разнообразие планктона уменьшалось от шельфа (ст. 4) к глубоководному району (ст. 9) более чем в 3 раза. На ст. 4 (21 таксон) многочисленны виды рода Fragilariopsis (53% общей численности фитопланктона), Corethron (13%) и Chaetoceros (10%), типичного для прибрежных вод (рис. 3). На ст. 7 основу численности фитопланктона формировали также представители родов Fragilariopsis (50%) и Actinocyclus (20%). Помимо Bacillariophyta, здесь отмечено значительное увеличение численности Phaeocystis antarctica (15%) и динофитовых водорослей (5%). В северной части разреза на ст. 9 выявлено всего 9 таксонов водорослей. Вклад диатомовых водорослей в общую численность составил 47%, при доминировании видов Corethron (30%) и Fragilariopsis (15%). Также на этой станции присутствовали мелкие неидентифицированные кокки (20% численности фитопланктона). Распределение фитопланктона неравномерно по разрезу, на ст. 7 в середине разреза происходит двукратное падение общей численности водорослей (рис. 4).

На разрезе 2 выявлены представители 5 отделов водорослей: Bacillariophyta – 30 таксонов, Dinophyta, Cryptophyta, Haptophyta и Chrysophyta (силикофлагеллаты) – по 1 представителю. Разнообразие флоры увеличивалось от южной ст. 10 (16 таксонов, представлены диатомовыми водорослями), расположенной в 35 км от фронта шельфового ледника Корделла-Халла, к ст. 21 (22 таксона), расположенной в глубоководной части разреза. Для станций разреза выявлен доста-

Рис. 2. Представители рода Fragilari-opsis . Линейка 10 мкм: [Representatives of the genus Fragi-lariopsis . Scale bar 10 μm:]

1 – F. obliquecostata , 2 – F. kerguelensis , 3 – F. ritscheri , 4 – F. cylindrus , 5 – F. rhombica , 6 – F. curta

Рис. 3. Типичные представители фитопланктона ЮО. Линейка 10 мкм:

[Typical phytoplankton representatives of SO. Scale bar 10 μm:]

1 – Actinocyclus actinochilus , 2 – Asteromphalus sp. , 3 – Actinocyclus sp., 4 – Azpeitia sp., 5 – Thalassiosira sp., 6 – Cocconeis sp., 7 – Corethron pennatum , 8 – Dictyocha speculum , 9 – Chaetoceros dichaeta , 10 – Nitzschia sp., 11 –

Thalassionema synedriforme

точно однородный состав фитопланктона с индексом сходства 58%. Для всего разреза характерно массовое развитие диатомовых водорослей. Основу альгоценозов формируют виды рода Fragilariopsis ( F. curta (Van Heurck) Hustedt , F. cylindrus (Grun. ex Cleve) Helmcke et Kriege, F. ritscheri Hust.), создающие от 60 до 90% суммарной численности фитопланктона. На всех станциях присутствовали представители родов Pseudonitzschia , Azpietia , Actinocyclus , Talassiosira. Лишь на отдельных станциях выявлены виды родов Achnanthes , Chetoceros , Corethron , Porosira , Eucampia. На ст. 22 доля диатомовых водорослей, в частности рода Fragilariopsis , резко снижалась, но развитие получал гаптофит – Phaeocystis antarctica (25%). Как правило, он массово развивается в более перемешанных [Orsi, Wiederwohl, 2009] открытых водах ЮО с низким содержанием железа [Tomas, Hasle, 1997; Mattson et al., 2012] с высокой освещённостью и низкой минерализацией [Garibotti, Vernet, Ferrario, 2003], что согласуется с данными по станциям разрезов 1 и 2. Численность фитопланктона на разрезе 2 изменялась от 100 до 250 тыс. кл./л с максимальными значениями на склоне шельфа (ст. 21) (рис. 4).

Фитопланктон разреза 3 представлен 17 таксонами водорослей: Bacillariophyta –12, Dinophyta – 2, Cyanoprokaryota –1, Phaeocystis antarctica из Haptophyta и, предположительно, вид рода Helminthora из Rhodophyta, представленный обломками талломов. Минимальное число видов (5 таксонов) выявлено на ст. 27, разнообразнее планктон на ст. 33 – 10 представителей. Для станций разреза выявлено минимальное сходство видового состава фитопланктона 17% (индекс Сёренсена-Чекановского). Про- странственное распределение неоднородно. Численность фитопланктона уменьшилась по разрезу более, чем в 2 раза. Наиболее высокие показатели количественного развития фитопланктона (113 тыс. кл./л) получены

i=iBacillaiioph>1a. % r=i прочие отделы -*-численность, тыс. кл./л

Рис. 4. Общая численность водорослей и вклад диатомовых в структуру фитопланктона ЮО в районе исследований

[General algae abundance and diatoms contribution into the phytoplankton structure of SO in the study area]

для северной части разреза (ст. 23). Доминантные виды отличались на разных станциях разреза: ст. 23 – Phaeocystis antarctica (до 70% численности фитопланктона), на ст. 27 – Fragilariopsis ritscheri (25%) и P. antarctica (30%), на ст. 33 – представитель, предположительно отнесенный к отделу Rhodophyta (38%) и F. rhombica (20%). Развитие P. antarctica для створа разреза 3 (станция 23), в отличие от его наличия на станциях разрезов 1 и 2, может быть связано с сезонным замещением диатомей при истощении питательных веществ после их цветения, либо расположением разреза в зоне влияния различных водных масс морей Уэдделла и Беллинсгаузена.

В планктоне станции 3 было идентифицировано 12 таксонов водорослей: Bacillariophyta (11 представителей) и один таксон Cyanoprokaryota. Численность фитопланктона составляла в среднем 39 тыс. кл./л, ее основу формировали представители рода Fragilariopsis ( F. cylindrus , F. curta , F. obliquecostata ) – 78% от общей.

При рассмотрении видовой структуры фитопланктона изученной акватории отмечено его незначительное сходство, на уровне 30%. Максимальное сходство водорослей выявлено для шельфовых станций разных районов – 43±7% (4, 10, 23, 33), на глубоководных станциях вдвое меньше 20±1% (9, 21, 22, 27).

Заключение

Наше исследование представляет собой только разовый сбор планктона в малоисследованном районе ЮО и является важным для уточнения состава видов и количественного развития планктона. В фитопланктоне изученной акватории ЮО выявлено невысокое видовое разнообразие: 49 таксонов, из которых 39 – диатомовые водоросли. Они в поверхностном слое воды изученной акватории Западной Антарктики имеют разнородный состав (индекс сходства 30%), отличаются численным соотношением видов, что, очевидно, определяется разными глубинами, удалённостью от берега, солёностью и гидродинамикой. Однако для изучения связи планктона с параметрами среды и вертикального распределения водорослей необходимо проведение дальнейших исследований. Нами отмечено широкое распространение (на всех станциях) и разнообразие рода Fragilariopsis (9 видов), типичного для вод Антарктики, и его значительная роль в формировании фитопланктона (около 80% общей численности на ст. 3 10 и 11). В целом, для изученной акватории диатомовые водоросли формировали основу фитопланктона, составляя 50–90% общей численности. Наиболее значимыми родами из диатомей являлись Fragilariopsis , Corethron , Chaetoceros и Actinocyclus. На станциях 7, 22, 23 и 27 развитие получил также Phaeocystis antarctica , создающий 15–25% общей численности фитопланктона. Для станции 33 отмечен нехарактерный для этого района представитель рода Helminthora, достигающий значительной численности. Полученные значения общей численности фитопланктона исследованной акватории (ст. 3, Р1–3) колебались в пределах 4– 25×104 кл./л, не выходя за пределы приводимых в литературе данных.

Список литературы Таксономический состав и численность планктонных водорослей в водах Западной Антарктики (февраль-март 2020 г.)

- Антипов Н.Н., Кашин С.В., Молчанов М.С. Океанографические исследования Южного океана в 14-м рейсе НЭС «Академик Трёшников» // Российские полярные исследования. 2020. № 2. С. 32-35.

- Герасимюк В.П. Водоросли прибрежных вод и внутренних водоемов острова Галиндез (архипелаг Аргентинские острова, Антарктика) // Альгология. 2008. Т. 18, № 1. С. 58-71.

- Гогорев Р.М. Таксономический состав планктонных и ледовых водорослей в водах Антарктики (2006-2007 гг.) // Новости систематики низших растений. 2009. Т. 43. С. 36-49.

- Гогорев Р.М. Новые данные о морфологии и таксономии видов Fragilariopsis (Bacillariophyta) из Южного океана // Новости систематики низших растений. 2010. Т. 44. С. 39-55.

- Гогорев Р.М. Центрические диатомовые (Bacillariophyta) из Южного океана // Новости систематики низших растений. 2013. Т. 47. С. 37-53.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 239 с.

- Мэгаррн Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с.

- Сёмина Г.И., Голикова Г.С., Нагаева Г.А. Фитопланктон южной части Атлантического океана в ноябре-декабре 1971 г. // Океанический фитопланктон и первичная продукция: сб. статей. М.: Наука, 1982. С. 5-19.

- Almandoz G.O., Fabro E., Ferrario M. et al. Species occurrence of the potentially toxigenic diatom genus Pseudonitzschia and the associated neurotoxin domoic acid in the Argentine Sea // Harmful Algae. 2017. Vol. 63. P. 45-55.

- Andreoli C., Tolomio C., Moro I. et al. Diatoms and dinoflagellates in Terra Nova Bay (Ross Sea-Antarctica) during austral summer 1990 // Polar Biol. 1995. Vol. 15. P. 465-475.

- Cefarelli A.O., Ferrario M.E., Almandoz G.O. et al. Diversity of the diatom genus Fragilariopsis in the Argentine Sea and Antarctic waters: morphology, distribution and abundance // Polar. Biol. 2010. Vol. 33. P. 1463 -1484.

- Cefarelli A.O., Vernet M., Ferrario M.E. Phytoplankton composition and abundance in relation to freefloating Antarctic icebergs // Deep-Sea Research II. 2011. Vol. 58. P. 1436-1450.

- Dotto T.S. et al. A novel hydrographic gridded data set for the northern Antarctic Peninsula // Earth Syst. Sci. Data. 2021. Vol. 13. P. 671-696.

- Fonda U.S., Monti M., Bergamasco A. et al. Plankton community structure and dynamics versus physical structure from Terra Nova Bay to Ross Ice Shelf (Antarctica) // J. Mar. Syst. 2005. Vol. 55. P. 31-46.

- Garibotti I.A., Vernet M., Ferrario M.E. Phytoplankton spatial distribution patterns along the western Antarctic Peninsula (Southern Ocean) // Mar. Ecol. Prog. Ser. 2003. Vol. 261. P. 21-39.

- Gogorev R.M., Samsonov N.I. The genus Chaetoceros (Bacillariophyta) in Arctic and Antarctic // Новости систематики низших растений. 2016. Т. 50. С. 56-111.

- Hoppenrath M., Elbrachter M., Drebes G. Marine Phytoplankton - selected mircoplankton species from the North Sea around Helgoland and Sylt. Stuttgart: Schweizerbart, 2009. 264 p.

- Kang S.-H., Fryxell G.A. Phytoplankton in the Weddell Sea, Antarctica: composition, abundance and distribution in water-column assemblages of the marginal ice-edge zone during austral autumn // Marine Biology. 1993. Vol. 116. P. 335-348.

- Kopczynska E.E., Weber L.H., El-Sayed S.Z. Phytoplankton species composition and abundance in the Indian sector of the Antarctic ocean // Polar. Biol. 1986. Vol. 6. P. 161-169.

- Mangoni O., Saggiomo V., Bolinesi F. et al. Phytoplankton blooms during austral summer in the Ross Sea, Antarctica: Driving factors and trophic implications // PLoS ONE. 2017. Vol. 12, № 4. e0176033. doi: 10.1371/journal.pone.0176033.

- Mattson E. et al. The relationship between biophysical variables and halocarbon distributions in the waters of the Amundsen and Ross Seas, Antarctica // Marine Chemistry. 2012. doi: 10.1016/j.marchem.2012.07.002.

- Mendes C.R.B., Souza M.S., Garcia V.M.T. et al. Dynamics of phytoplankton communities during late summer around the tip of the Antarctic Peninsula // Deep-Sea Research I. 2012. Vol. 65. P. 1-14.

- Orsi A.H., Wiederwohl C.L. A recount of Ross Sea waters // Deep-Sea Research II. 2009. Vol. 56. P. 778-795.

- Riaux-Gobin C. et al. Land-fast ice microalgal and phytoplanktonic communities (Ade'lie Land, Antarctica) in relation to environmental factors during ice breakup // Antarctic Sci. 2003. Vol. 15. P. 353-364.

- Riaux-Gobin C. et al. Nutrients, algal biomass and communities in land-fast ice and seawater off Ade'lie Land (Antarctica) // Antarctic Sci. 2000. Vol. 12. P. 160-171.

- Rozema P.D., Venables H.J., Poll W.H. et al. Interannual variability in phytoplankton biomass and species composition in northern Marguerite Bay (West Antarctic Peninsula) is governed by both winter sea ice cover and summer stratification // Limnology and Oceanography. 2017. Vol. 62, № 1. P. 235-252.

- Saggiomo M., Poulin M., Mangoni O. et al. Spring-time dynamics of diatom communities in landfast and underlying platelet ice in Terra Nova Bay, Ross Sea, Antarctica // J. Mar. Syst. 2017. Vol. 166. P. 26-36.

- Smetacek V., Nicol S. Polar ocean ecosystems in a changing world // Nature. 2005. Vol. 437. P. 362-368.

- Thomas D.N., Dieckmann G.S. Antarctic sea ice - a habitat for extremophiles // Science. 2002. Vol. 295. P. 641-644.

- Tomas C.R., Hasle G.R. Identifying marine phytoplankton. San Diego: Academic Press, 1997. 858 p.