Таксономический состав и структура альгоценозов под представителями семейств Poaceae и Fabacea в степной зоне Зауралья

Автор: Сафиуллина Регина Ринатовна, Дубовик Ирина Евгеньевна, Аблаева Алия Ражаповна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Определен видовой состав альгоценозов чернозема обыкновенного под многолетними и однолетними травами (Poaceae, Fabaceae), проведен их таксономический и экологический анализ.

Чернозем обыкновенный, зауралье, альгоценоз, экобиоморфы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200944

IDR: 148200944 | УДК: 581.5+051:232;259;263;26

Текст научной статьи Таксономический состав и структура альгоценозов под представителями семейств Poaceae и Fabacea в степной зоне Зауралья

Особое место в почвенных ценозах занимают микроорганизмы, центральную роль в которых играют водоросли. Структура и организация водорослевых ценозов (включая цианопрокариоты) является ответной реакцией этих представителей низших растений на условия среды, создаваемыми высшими растениями. Поскольку почвенные водоросли в степных сообществах и агроэкосистемах Зауралья Республики Башкортостан изучены фрагментарно, проведение здесь альгологических исследований является актуальным.

Особенностью природы Зауралья является резкоконтинентальный климат с холодной малоснежной зимой и теплым засушливым летом [1]. В качестве лимитирующего фактора выступают высокие температуры в сочетании с пониженным режимом увлажнения в летний период. Целинные степи региона в основном были распаханы, что привело к переуплотнению, снижению содержания гумуса, разрушению структуры почв, развитию эрозионных процессов [2; 3]. Сохранившиеся участки использовались для интенсивного выпаса скота [4], причем уменьшение площади пастбищ и повышение поголовья скота привели к усиленной пастбищной дегрессии степных травостоев, к снижению их продуктивности и биоразнообразия [4; 5]. В последние 15-20 лет вследствие резкого сокращения поголовья скота и снижения пастбищной нагрузки началась постпастбищная демутация – процесс самовосстановления степей [6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в летний период 2011 года в Баймакском административном районе Республики Башкортостан. Основной почвенный фон района исследования составляют черноземы обыкновенные [7]. Материалом для почвенно-альгологических исследований послужили усредненные почвенные пробы, отобранные по общепринятым альгологическим методам [8, 9] под травами, являющимися эффективными фитомелиорантами [10]: сеяные многолетние травы семейства

Poaceae – кострец безостый ( Bromopsis inermis Leys), житняк гребневидный ( Agropyron cristatum L.), травы естественных степей – ковыль волосатик ( Stipa capillata L.), овсяница ложноовечья ( Festuca pseudovina L.), пырей ползучий ( Elytrigia repens L . ), однолетник – яровая пшеница ( Triticum aestivum L . ); сеяные многолетние травы семейства Fabacea : люцерна синегибридная ( Medicago sativa L.), эспарцет песчаный ( Onobrychis arenaria L . ), двулетник – донник желтый ( Melilotus officinalis L . ).

Для изучения почвенных водорослевых ценозов использовали метод чашечных культур со стеклами обрастания; жидкие культуральные среды (Громова № 6, Болда (BBM) [9]. Также для идентификации водорослей использовали метод посева на агаризо-ванной среде (1,5 %) в чашках Петри. Количественный учет почвенных водорослей проводился методом культурального подсчета по таблице МакКреди, составленной на основании методов вариационной статистики [11]. Пробы почвы отбирали в верхнем слое (0-5 см) (контроль), в зонах ризосферы и ризопланы. Для выявления флористической общности, был подсчитан коэффициент сходства Серенсена [9]. Состав экобиоморф определяли в соответствии с классификацией, разработанной Э.А. Штиной и М.М. Голлербахом [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований выявлено 85 видовых и внутривидовых таксона водорослей, принадлежащих к 5 отделам: ведущее положение занимает Chlorophyta (48,2 % от общего числа видов), что является отличительной особенностью почвенных водорослей степных сообществ. Вклад отделов Cyanoprokaryota , Xanthophyta и Bacillariophyta составляет 37,6 %, 8,2 % и 4,7% соответственно; отдел Euglenophyta представлен одним видом - Euglena viridis Her .

В состав доминантных комплексов преимущественно входили : Nostoc linckia f. linckia (Roth) ex Born. et Flahault, Leptolyngbya boryana (Gomont), Anabaena constricta (Szaf.) Geitl., Trichormus vari-abilis (Kütz. ex Born. et Flahault) f. variabili s , Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Punc, Chorella vulgaris f. vulgaris (Bejer.), виды р. Chlamy-domonas и т.д.

Наибольший вклад во флористическое богатство вносят роды: Nostoс (8 видов и разновидностей), Chlamydomonas (5), Phormidium (5) Anabaena (4), что составляет 26,2% от общего количества выявленных видов. В формировании альгофлоры принимали значимое участие следующие семейства: Nostocaceae (15 видов), Neochloridaceae (10), Phormidiaceae (6), Chlorococcaceae (6), Chlamydomonadaceae (5), что составляет 50% от общего видового разнообразия исследуемых биотопов. Наибольшим числом таксонов представлены порядки: Chlorococcales (25 видов и разновидностей), Nostocales (20), Oscillatoriales (10), Chlorosarcinales (8). Остальные порядки сформиро- ваны незначительным числом таксономических единиц. Выявлено 11 одновидовых семейств, что составляет 40,7 % от их общего числа.

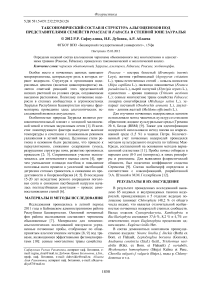

Важным показателем систематического разнообразия являются «пропорции» флор [13] (табл. 1). Среднее число видов в семействе составляет 3,2; число видов в роде 1,7. Флоры отличаются малоро-довостью семейств – отношение род/семейство меньше 2. Показательным является наполненность родов видами; долевое участие одновидовых родов в сложении альгофлоры составляет 68 %, что косвенно подтверждает аллохтонный путь ее формирования.

Таблица 1 . Таксономическая структура, пропорции флоры водорослей

|

Отдел |

Число |

Пропорции флоры |

||||||

|

CQ О О О cd |

CQ О О К |

CQ CJ S U |

CQ О |

Видовых* такс. |

Вид/сем |

Род/сем |

Вид/род |

|

|

Chlorophyta |

3 |

4 |

11 |

27 |

41 |

3,7 |

2,5 |

1,5 |

|

Cyanoprokaryota |

2 |

4 |

8 |

13 |

32 |

4,0 |

1,8 |

2,4 |

|

Xanthophyta |

2 |

2 |

4 |

6 |

7 |

1,7 |

1,5 |

1,2 |

|

Bacillariophyta |

1 |

2 |

3 |

3 |

4 |

1,3 |

1 |

1,3 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

8 |

12 |

26 |

50 |

85 |

3,2 |

1,9 |

1,7 |

Примечание. * - здесь и далее понятие вид включает видовые и внутривидовые таксоны. Пропорции флоры: вид/род – среднее количество видов в роде; вид/сем – среднее количество видов в семействе; род/сем – среднее количество родов в семействе.

Количественный учет на жидкой питательной среде методом Мак-Креди показал, что наибольшее число клеток водорослей выявлено в почвах под кострецом (25 тыс. клеток в абсолютно-сухой почве), наименьшее под люцерной и пыреем (300). Достоинством данного метода является возможность идентифицировать активно вегетирующие в почве виды, то есть формирующие доминирующий комплекс альгоценозов. Довольно часто встречались Leptolyngbya boryana (Gomont), Chorella vulgaris f. vulgaris (Bejer.), виды рода Anabaena. Также в пробирках наблюдалось разделение водорослевых разрастаний, что соответствует данным, полученным И.Н. Новаковской [14]. В верхней части развивались чаще нитчатые из родов Anabaena , Nostoс , Leptolyngbya, в толще среды и на дне пробирок одноклеточные зеленые водоросли – виды рода Chla-mydomonas, Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh.

В ризосферной зоне изученных растений выявлено 56 видовых и внутривидовых таксонов, относящимся к 5 отделам, 7 классам 11 порядкам, 23 семействам. В таблице 2 представлены доминирующие комплексы альгоценозов в ризосферной зоне, которые характеризовались специфичностью.

Альгофлора в ризоплановой зоне представлена 28 видами и внутривидовыми таксонами, относя-

Таблица 2 . Доминирующие комплексы альгоценозов в ризосферной зоне растений

щимися к 4 отделам, 6 классам, 8 порядкам, 12 семействам (табл. 3). При культивировании водорослей ризопланы на агаризованной среде преобладали цианопрокариоты, в жидкой среде Громова №6, помимо них, были обнаружены водоросли из других отделов. Наиболее часто встречались: Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. , Bracteacoccus minor (Chod.) Petrova, Schizochlamydella sphaerica (Watanabe), Leptolyngbya boryana (Gom.), Anabaena con-stricta (Szaf.) Geitl., Trichormus variabilis (Kütz. ex Born. et Flahault) Komárek et Anagnostidis f. variabilis; виды Nostoс.

Своеобразные климатические особенности района исследований накладывают отпечаток на экологическую структуру, в спектре жизненных форм почвенных альгоценозов, преимущественное положение занимают представители Ch-формы, виды-убиквисты, которые представлены одноклеточными (представители родов Chlorococcum, Bracteacoccus, Chlorella, Dictyococcus, Pleurochloris и др.) и колониальными водорослями ( Chlorosarcina, Coccomyxa ). Неблагоприятный режим увлажнения в условиях резко континентального климата способствовал формированию следующего состава экобиоморф - Ch 22 CF 16 X 15 P 9 C 6 B 4 PF 4 amph 3 H 2 NF 1 M 1 V 1 hydr 1 , где в головной части спектра после видов Ch-формы находятся азотфиксирующие цианопрокари-

|

Виды растений |

Виды водорослей в ризосфере с наиболее высокими баллами обилия |

|

Люцерна синегибридная |

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh ., Desmotetra stigmatica (Deason) Deason et Floyd, р. Nostoс |

|

Донник желтый |

Trichormus variabilis (Kütz. ex Born. Flahault , Nostoc linckia f.linckia (Roth) Bornet ex Bornet et Flahault , Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. |

|

Эспарцет песчаный |

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh ., Chorella vulgaris f. vulgaris (Bejer.), Ch. gloeogama ( Korsch.) f. gloeogama, Gloeobotrys chlorinus (Pasch.), Botryochloris minima (Pasch.) |

|

Житняк гребневидный |

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh., Myrmecia incisa ( Reisigl), Chlamydomo-nas sp. |

|

Яровая пшеница |

Desmotetra stigmatica (Deason) Deason et Floyd, Chlamydomonas sp. |

|

Кострец безостый |

Botryochloris cumulata (Pasch.), Botrydiopsis eriensis (Snow arhiza Borzi), Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Punc |

|

Пырей ползучий |

Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kutz . f. licheniforme, Gloeobotrys chlorinus (Pasch), р. Nostoc и т.д . |

|

Ковыль волосатик |

Phormidium breve (Kütz) |

|

Овсяница ложноовечья |

Ulothrix variabilis (Kütz) |

Таблица 3 . Количество видовых таксонов водорослей под представителями различных семейств

Под представителями семейства Fabaceae обнаружено 56 видов и внутривидовых таксонов водорослей, представленных 3 отделами ( Cyanophyta (Сyano-procaryota), Xanthophyta, Chlorophyta) , 7 классами, 9 порядками, 19 семействами и 37 родами (табл.3). Максимальным числом таксонов представлен отдел Chlorophyta (28 видов): Chlorococcales, Chlorosarcina-les , Chlamydomonadales , Ulotrichales . Ведущими семействами являются Chlorococcaceae, Nostocaceae, Neochloridaceae; ведущими родами – Chlamydomonas, Phormidium.

Под представителями семейства Poaceae выявлено 68 видов и внутривидовых таксонов водорослей, относящихся к 5 отделам ( Cyanophyta (Сyanopro-caryota), Bacillariophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, Euglenophyta) , 7 классам, 10 порядкам, 23 семействам и 39 родам.

Максимальное число таксонов под злаковыми травами представлено отделом Chlorophyta (33 ви- дов). Это порядки Chlorococcales Chlorosarcinales, Chlamydomonadales, Ulotrichales. Ведущими семействами являются Nostocaceae, Neochloridaceae, ведущими родами – Phormidium, Nostoс. Наибольшее количество водорослей нами обнаружено в почвенных альгоценозах под следующими видами трав: пыреем ползучим (26 видов), люцерной синегибридной (24), донником желтым (21), житняком гребневидным (21), наименьшее – под эспарцетом песчаным (13), овсяницей ложноовечьей (14), кострецом безостым (14).

Коэффициент Серенсена, полученный при сравнении флоры водорослей под различными растениями, как правило, невысок (менее 50%), что, по-видимому, связано с гетерогенностью почвенных условий. Известно, что в пределах растительного сообщества варьирование состава водорослей носит по преимуществу дискретный характер [15]

Таким образом, под злаковыми и бобовыми растениями нами обнаружено большое видовое разнообразие альгоценозов, что является показателем устойчивости экосистемы и ее буферности. При этом нами показано, что основной вклад вносят водоросли и цианопрокариоты, обитающие в ризосферной и в ризоплановой зонах. Именно здесь складываются наиболее благоприятные условия для развития почвенных организмов.

Список литературы Таксономический состав и структура альгоценозов под представителями семейств Poaceae и Fabacea в степной зоне Зауралья

- Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР//Под ред. В.В.Кузнецова. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 234 с.

- Мукатанов А.Х. Ландшафты и почвы Башкортостана. Уфа: БНЦ УрО РАН, 1992. 118 с.

- Суюндуков Я.Т. Экология пахотных почв Зауралья Республики Башкортостан/Под ред. чл.-корр. АН РБ Ф.Х.Хазиева. Уфа: Гилем, 2001. 256 с.

- Юнусбаев У.Б. Степи Башкирского Зауралья: пастбищная дигрессия и возможности их восстановления (на примере Баймакского района): Автореф. дис. канд. биол. наук. Уфа, 2000. 16 с.

- Миркин Б.М., Хазиев Ф.Х., Хазиахметов P.M., Бахтизин Н.Р. Экологический императив сельского хозяйства Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 1999. 165 с.

- Сальманова Э.Ф. Ускоренное восстановление агрофизических свойств черноземов Зауралья при использовании метода «агростепей»: Автореф. дис. канд. биол. наук. Уфа,2008. 23 с.

- Хазиев Ф.Х., Мукатанов А.Х., Хабиров И.К., Кольцова Г.А., Габбасова И.М., Рамазанов Р.Я.//Почвы Башкортостана. Т.1: Эколого-генетическая характеристика. Под ред. Ф.Х. Хазиева. Уфа: Гилем, 1995. 384 с.

- Голлербах М.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. Л.: Наука, 1969. 228 с.

- Кузяхметов Г.Г., Дубовик И.Е. Методика изучения почвенных водорослей: Учебное пособие. Уфа, 2001. 56 с.

- Хасанова Р.Ф., Суюндуков Я.Т. Агроэкологическая оценка чернозема обыкновенного в Зауралье Республики Башкортостан//Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. N 6, июнь. С. 636-638.

- Аникиев В.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии/В. В. Аникиев, К. А. Лукомская М.: Просвещение, 1983. 128 с.

- Штина Э.А., Голлербах М.М. Экология почвенных водорослей. М.: Наука, 1976. 143 с.

- Толмачёв А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. Новосибирск: Наука, 1986. 197 с.

- Новаковская И.В. Количественные показатели развития почвенных водорослей в ельниках подзон Средней и Южной тайги//Альгологические исследования: современное состояние и перспективы на будущее: материалы I Всероссийской научно-практической конференции.Уфа: Изд-во БГПУ, 2006. С.86-89.

- Кузяхметов Г.Г. Водоросли зональных почв степи и лесостепи: монография. Уфа: РИО БашГУ, 2006. 286 с.