Тактика хирургического лечения больных с истинным (спондилолизным) спондилолистезом

Автор: Шаповалов Владимир Михайлович, Надулич Константин Алексеевич, Теремшонок Андрей Васильевич, Нагорный Евгений Борисович, Кудяшев Алексей Леонидович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. На основании анализа результатов хирургического лечения больных с истинным спондилолистезом разработать и внедрить в клиническую практику алгоритм рациональной диагностики и хирургической тактики, позволяющий улучшить анатомо-функциональные результаты лечения. Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 115 больных с истинным спондилолистезом. 47 больных (I группа) оперированы методом изолированного переднего межтелового спондилодеза, 68 больных (II группа) – с использованием систем транспедикулярной коррекции и фиксации позвоночника. Максимальные сроки наблюдения пациентов I и II групп составили 25 и 14 лет соответственно. Большинство больных имели II степень смещения L5 позвонка и были оперированы в возрасте 20-40 лет. Результаты. Были выделены факторы, в значительной степени влияющие на исход хирургического лечения больных со спондилолистезом: компрессия нервных корешков; степень смещения тела позвонка; нарушение стабильности и профиля позвоночника; высота межпозвонкового промежутка; дегенеративные изменения смежных позвоночных сегментов. Предложена рациональная тактика хирургического лечения с учетом вышеуказанных факторов, позволившая снизить частоту неудовлетворительных исходов лечения с 25,5 % (I группа) до 4,4 % (II группа). Заключение. Сочетание патологических факторов в каждом конкретном случае позволяет формировать индивидуальную программу хирургического лечения, которая включает различные варианты декомпрессии корешков спинного мозга, инструментальной коррекции (редукции) и костно-пластической стабилизации позвоночника. Для коррекции и фиксации позвоночника при спондилолистезе рационально использование транспедикулярных систем. Редукция смещенного позвонка показана при смещении II-IV ст. и может быть выполнена с помощью специальных редукционных винтов либо инструментов.

Спондилолистез, транспедикулярная фиксация позвоночника, спондилодез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121673

IDR: 142121673

Текст научной статьи Тактика хирургического лечения больных с истинным (спондилолизным) спондилолистезом

Истинный спондилолистез - смещение в сагиттальной плоскости поясничного позвонка относительно нижележащего с двусторонним дефектом межсуставной части его дужки. Частота данной патологии среди больных с жалобами на стойкую пояснично-крестцовую боль составляет, в среднем, 7-10 % [9].

Эффективность хирургического лечения больных определяется устранением компрессии невральных структур и предотвращением дальнейшего смещения позвонка с сохранением достигнутой коррекции [4]. Сравнительный анализ методик переднего, заднего, заднебокового спондилодеза, использования различных имплантатов и фиксаторов позвоночника демонстрирует широкий диапазон благоприятных результатов лечения от 50 до 90 % [8, 10]. История развития методик показывает, что при спондилолистезе долгое время (до 80-х годов прошлого столетия) специалисты применяли передний межтеловой спондилодез [2]. Однако с внедрением новых хирургических технологий многие специалисты стали предпочитать заднюю фиксацию позво- ночника, подчеркивая эффективность одновременной редукции, адекватной декомпрессии и спондилодеза из заднего доступа [1, 8]. Вместе с тем, различные тактические подходы травматологов-ортопедов, нейрохирургов при лечении больных данной категории до настоящего времени остаются дискутабельными при выборе наиболее эффективной хирургической технологии в зависимости от степени смещения позвонка, сегментарной стабильности, предполагаемого объема резекции костных структур и величины коррекции [5, 6, 7, 11, 12]. Противоречивыми остаются показания к проведению ревизии позвоночного канала, необходимости и степени редукции смещенного позвонка, целесообразности выполнения переднего и (или) заднего спондилодеза.

Цель исследования. На основании анализа результатов хирургического лечения больных с истинным спондилолистезом разработать и внедрить в клиническую практику алгоритм рациональной диагностики и хирургической тактики, позволяющий улучшить анатомо-функциональные результаты лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На первом этапе исследования был проведен анализ отдаленных результатов хирургического лечения 47 больных с истинным (спондилолизным) спондилолистезом, оперированных в клинике военной травматологии и ортопедии ВМедА им. С.М. Кирова в период с 1977 по 1993 год (группа I). Всем больным этой группы был выполнен изолированный межтеловой спондилодез «in situ» костным аутотрансплантатом из переднего внебрюшинного доступа без редукции, декомпрессии и инструментальной фиксации позвоночника.

В процессе изучения и анализа отдаленных результатов хирургического лечения больных были установлены основные патологические факторы, определившие неудовлетворительные анатомо-функциональные исходы (n=12): нарушение стабильности (66,7 %) и баланса позвоночника (50 %), компрессия нейро-сосудистых элементов позвоночного канала (33,3 %), прогрессирующие дегенеративно-дистрофические изменения смежных сегментов позвоночника (25 %) и сохраняющаяся степень смещения тела позвонка (25 %). У подавляющего большинства больных с неудовлетворительными исходами лечения была отмечена комбинация перечисленных факторов (75 %) [3].

На втором этапе были изучены результаты хирургического лечения 68 больных со спондилолизным спондилолистезом, находившихся на лечении в клинике военной травматологии и ортопедии ВМедА им. С.М. Кирова в период с 1998 по 2008 год (группа II). Предоперационное планирование этим пациентам было осуществлено с учетом факторов, установленных в результате первого этапа исследования.

Показаниями к хирургическому лечению были стойкий болевой вертеброгенный или корешковый синдром при неэффективной консервативной терапии, неврологический дефицит на фоне спондилолистеза и нестабильности позвоночника, а также прогрессирующее смещение позвонка. Целью хирургического лечения являлись восстановление нормальных взаимоотношений структур позвоночника (по показаниям – частичная или полная редукция тела смещенного позвонка), а также позвоночно-тазового баланса, декомпрессия нервных корешков и восстановление стабильности позвоночника.

Показаниями для выполнения редукции считали смещение позвонка второй и более степени с нарушением сагиттального баланса. Следует отметить, что при выполнении редукции более чем на 50 % при большой степени смещения, как правило, требуются мобилизация и декомпрессия позвоночника, выполнение которых лишь снижает риск возникновения неврологического дефицита.

Прогностическими факторами при предоперационном планировании были: 1) компрессия нейро-сосудистых элементов; 2) степень смещения тела позвонка; 3) нарушение стабильности позвоночно-двигательного сегмента (гипермобильность, нестабильность); 4) нарушение сагиттальных и фронтальных позвоночно-тазовых взаимоотношений (сегментарный кифоз, сколиоз, инклинация крестца, ретроверсия таза), приводящее к дисбалансу туловища и требующее инструментальной коррекции; 5) дегенеративные изменения смежных сегментов позвоночника; 6) высота межпозвонкового промежутка на уровне смещения. При значительном снижении высоты межпозвонкового диска (более 50 %) выявляли тенденцию к развитию фораминального стеноза, при умеренном – отмечали предрасположенность к формированию спонтанного переднего костного блока. При высоком межпозвонковом промежутке, как правило, выявляли признаки сегментарной нестабильности.

Всем больным второй группы был произведен задний (заднебоковой) спондилодез костными аутотрансплантатами и транспедикулярная фиксация позвоночника (PLF), в частности: изолированный задний спондилодез – у 32 больных (47 %), межтеловой спондилодез из заднего доступа (TLIF, pLiF) - у 27 (38 %), межтеловой спондилодез из переднего доступа (ALIF) - у 6 больных со спондилолистезом III-IV ст. Трем больным молодого возраста со спондилолистезом L 5 позвонка первой степени и двусторонним спондилолизом выполняли изолированное восстановление спондилолизного дефекта (PDR) - костную аутопластику дефекта межсуставной части дужки и ее фиксацию комбинированной ламинарно-транспедикулярной системой без сегментарной фиксации позвоночника. Для фиксации и коррекции позвоночника были применены современные транспедикулярные системы. Редукцию смещенного позвонка осуществляли при помощи специальных «редукционных» винтов и инструментов. Фиксацию одного сегмента (4 транспедикулярных винта) производили при небольших степенях смещения, отсутствии дегенеративных изменений смежных межпозвонковых дисков. При смещениях III-IV ст., а также при выраженных дегенеративных изменениях смежных межпозвонковых дисков, значительных нарушениях баланса позвоночника выполняли многоуровневую транспедикулярную фиксацию.

Клиническое наблюдение . Военнослужащий М., 26 лет, инструктор по физической подготовке. Боль в поясничном отделе позвоночника беспокоила с 2006 года. Неоднократно получал консервативное лечение с временным эффектом. В клинике был выявлен спондилолиз, нестабильный спондилолистез L 5 позвонка I-II ст.; выполнено двухэтапное хирургическое лечение: задняя внутренняя коррекция (редукция L 5 позвонка) и фиксация позвоночника транспедикулярной системой “Tenor” на уровне L5–S1, заднебоковой спондилодез костными аутотрансплантатами (PLF), а через 3 недели – передний межтеловой спондилодез на уровне L 5 -S 1 костным аутотрансплантатом (ALIF). Послеоперационное течение без осложнений. Через 3 месяца вернулся к профессиональной деятельности. Контрольные значения индекса VAS и ODI составили 2,4 и 17 % соответственно. Результат – «хороший» (рис. 1).

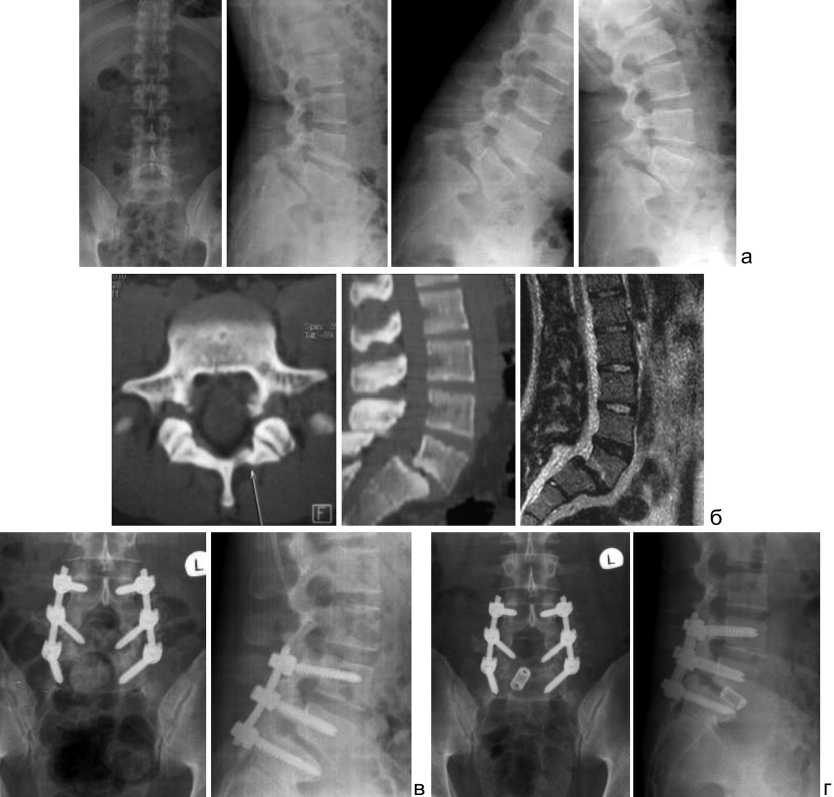

Клиническое наблюдение . Больной Я., 1985 г. р., военнослужащий. С 2007 года неоднократно получал консервативное лечение по поводу пояснично-крестцового радикулита без эффекта. При обследовании был выявлен нестабильный спондилолизный спондилолистез L5 позвонка II ст. В клинике в 2008 году было выполнено двухэтапное хирургическое лечение: ламинэктомия L5 позвонка, задняя внутренняя коррекция (редукция L5 позвонка) и фиксация позвоночника транспедикулярной системой CDH (титан), заднебоковой спондилодез костными аутотрансплантатами на уровне L 4 -L 5 -S 1 (PLF), через 10 дней - передний межтеловой спондилодез на уровне L5–S1 кейджем (АLIF). Данные лучевых методов исследований до и после операции представлены на рис. 2. Послеоперационное течение без осложнений. Динамика индексов VAS и ODI положительная - 2,6 и 20 % соответственно. Результат – «хороший».

Рис. 1. Данные лучевых методов исследования и МРТ больного M.: а – спондилограммы, в том числе функциональные, и МРТ больного М. до операции; б – спондилограммы больного М. после I этапа хирургического лечения; в – спондилограммы больного М. после II этапа хирургического лечения; г – КТ больного М. через 3 мес. после хирургического лечения

Рис. 2. Данные лучевых методов исследования и МРТ больного Я.: а – спондилограммы (в том числе функциональные) до операции; б – КТ и МРТ до операции; в – спондилограммы после I этапа хирургического лечения; г – спондилограммы после II этапа хирургического лечения

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная оценка отдаленных результатов хирургического лечения больных с истинным спондилолистезом убедительно показала увеличение частоты благоприятных исходов до 88,2 % в группе больных, оперированных с применением металлических конструкций после детального предоперационного планирования (табл. 1).

Таблица 1

Отдаленные результаты хирургического лечения больных с истинным спондилолистезом I и II групп (абс., %)

|

Результат лечения |

Группа I |

Группа II |

Р |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Хороший |

20 |

42,6 |

60 |

88,2 |

<0,001* |

|

Удовлетворительный |

15 |

31,9 |

5 |

7,4 |

<0,001* |

|

Неудовлетворительный |

12 |

25,5 |

3 |

4,4 |

<0,001* |

|

Всего |

47 |

100 |

68 |

100 |

|

Примечание: * - уровень значимости различия попарной оценки относительной величины частоты результатов лечения в группах с использованием теста Фишера.

Исходный уровень интенсивности болевого синдрома у больных I и II групп по шкале VAS (Visual Analog Scale) был одинаковый. После операции умеренно выраженный болевой синдром у больных I группы был отмечен в 6,5 раз чаще. Через 3 года, а также 5 и более лет после операции значения индекса VAS у больных II группы были достоверно ниже в 2,2 и 2,8 раза соответственно по сравнению с аналогичными показателями у больных I группы.

Показатели индекса функциональной активности ODI (Oswestry Disability Index) у больных II группы через 1, 3 года, а также 5 и более лет после операции были достоверно ниже аналогичных показателей у больных I группы в 2,4, в 2,2 и 2,8 раз соответственно.

У пациентов II группы нарушение баланса туловища и явления нестабильности позвоночно-двигательных сегментов возникали в 3 и в 3,8 раз реже соответственно. У больных со спондилолистезом, оперированных с применением предложенной хирургической тактики, было выявлено достоверное уменьшение частоты нарушений чувствительности в 2,6 раза, а также отсутствие выраженных нарушений мышечной силы и симптомов натяжения по сравнению с аналогичными показателями больных I группы.

Необходимость в восстановительном лечении у пациентов II группы была уменьшена в 2 раза, длительность постельного режима и стационарного лечения сокращена в 7,8 и 20 раз соответственно.

Таким образом, проведенный анализ результатов хирургического лечения больных с истинным спондилолистезом показал высокую эффективность предложенной хирургической тактики. Комплексное обследование (стандартная, полипозиционная и функциональная спондилография, а также КТ и МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника) позволили выявить основные патологические факторы, в значительной степени определяющие анатомо-функциональные исходы лечения больных со спондилолистезом, в частности: компрессия нейро-сосудистых элементов; степень смещения позвонка; нарушение стабильности позвоночника и позвоночно-тазового баланса. Дополнительного учета требовали такие показатели, как высота межпозвонкового промежутка на уровне смещения и дегенеративно-дистрофические изменения смежных сегментов позвоночника.

Сочетание патологических факторов в каждом конкретном случае позволяет формировать индивидуальную программу хирургического лечения, которая включает различные варианты декомпрессии элементов спинного мозга, инструментальной коррекции (редукции) и костно-пластической стабилизации позвоночника.

Нарушения сагиттального и фронтального позвоночно-тазового баланса служат показанием к проведению многоуровневой инструментальной коррекции. Дегенеративные изменения смежного сегмента позвоночника требуют инструментальной фиксации этого уровня. Ламинэктомия смещенного позвонка целесообразна при проведении редукции спондилолистеза III-IV ст. Невральная декомпрессия в зависимости от причины сдавления нейрососудистых элементов (латеральный стеноз позвоночного канала, грыжа межпозвонкового диска и т.д.) может быть осуществлена путем ламинэктомии, медиальной фасетэктомии, удаления грыжи межпозвонкового диска и остеофитов.

Для коррекции и фиксации позвоночника при спондилолистезе рационально использование транспедикулярных систем. Редукция смещенного позвонка показана при смещении II-IV ст. и может быть выполнена с помощью специальных редукционных винтов либо инструментов.

Схема рациональной хирургической тактики при лечении больных с истинным спондилолистезом, основанная на оценке наиболее значимых для исхода патологических факторов, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Схема рациональной хирургической тактики лечения больных с истинным спондилолистезом

|

Компоненты хирургического лечения Патологические факторы |

Х| Он + § m |

а и ан |

§ 2 |

§ 0 а |

Межтеловой спондилодез из заднего доступа TLIF, PLIF |

Передняя мобилизация позвоночника, межтеловой спондилодез из переднего доступа ALIF (+ PLF) |

|

Степень смещения I |

+ |

± |

||||

|

Степень смещения II |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

|

Степень смещения III-IV |

+ |

± |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Стабильный спондилолистез |

+ |

± |

+ |

+ |

||

|

Нестабильный спондилолистез |

+ |

+ |

± |

+ |

± |

± |

|

Наличие неврологического дефицита |

± |

+ |

+ |

|||

|

Нормальная высота межпозвонкового промежутка |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Умеренное снижение высоты межпозвонкового промежутка |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Резкое снижение высоты межпозвонкового промежутка |

+ |

± |

± |

|||

|

Наличие статических нарушений |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

Примечание: у больных молодого возраста со спондилолизом (спондилолистезом I степени) при отсутствии дегенеративных изменений межпозвонкового диска на уровне смещения показан остеосинтез спондилолизного дефекта (PDR). Условные обозначения: «+» – компонент обязателен для выполнения; «–» компонент не показан; «±» – применение компонента зависит от наличия других факторов; – компонент не применяется.

Заднебоковой спондилодез показан при спондилолистезе I-II ст., значительном снижении высоты межпозвонкового промежутка на уровне смещения и при отсутствии признаков сегментарной нестабильности. Межтеловой спондилодез (ALIF, TLIF, PLIF) показан после редукции смещенного позвонка и (или) выполненной дискэктомии на уровне смещения.

Передний межтеловой спондилодез (ALIF) предпочтительно применять при тяжелых формах спондилолистеза (смещениях III-IV ст.). У таких больных при выраженных статических нарушениях вертикальной

осанки с позвоночно-тазовым дисбалансом после выполненной редукции смещенного позвонка и коррекции позвоночника показан круговой спондилодез 360 градусов – сочетание заднебокового и переднего спондилодеза (PLF + ALIF).

Больным молодого возраста со спондилолизом (спондилолистезом I ст.) и стойким болевым синдромом при отсутствии дегенеративных изменений межпозвонкового диска показано применение методики прямого восстановления спондилолизного дефекта (PDR) без сегментарной фиксации позвоночника.

ВЫВОДЫ

1. Анализ отдаленных результатов хирургического лечения больных с истинным (спондилолизным) спондилолистезом позволил выделить следующие патологические факторы, в значительной степени определяющие анатомо-функциональные исходы лечения: компрессия нейро-сосудистых элементов; степень смещения тела позвонка; нарушение стабильности позвоночно-двигательного сегмента (гипермобильность, нестабильность); нарушение сагиттальных и фронтальных позвоночно-тазовых взаимоотношений, баланса туловища, требующие инструментальной коррекции; дегенеративные изменения смежных сегментов позвоночника; высота межпозвонкового промежутка на уровне смещения.

-

2. Сочетание патологических факторов в каждом конкретном случае позволяет формировать индивидуальную программу хирургического лечения, которая включает различные варианты декомпрессии корешков спинного мозга, инструментальной коррекции (редукции) и костно-пластической стабилизации позвоночника.

-

3. Тактика хирургического лечения больных со спондилолистезом, направленная на коррекцию выделенных патологических факторов, выявляемых при клиническом и лучевом методах исследований (стандартная и функциональная спондилография, КТ и МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника), позволила значительно увеличить частоту благоприятных исходов хирургического лечения больных данной категории до 88,2 %.