Тактика хирургического лечения многоуровневых дегенеративных поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц преклонного возраста

Автор: Кавалерский Г.М., Макиров С.К., Ченский М.Д., Боев М.В., Черепанов В.Г., Терновой К.С., Лисицкий И.Ю., Амин Ф.И., Коркунов А.Л., Сергеев О.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Статья в выпуске: 1 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оптимизация хирургического лечения многоуровневых дегенеративного-дистрофических поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц пожилого и старческого возраста. Представлен опыт хирургического лечения многоуровневых дегенеративных поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у 48 пациентов в возрасте от 60 до 83 лет. Из них в 34 случаях преобладала картина поясничного стеноза, в 9 дегенеративного спондилолистеза, дегенеративный сколиоз выявлен у 5 больных. Всем больным проведены различные виды декомпрессивно-стабилизирующих оперативных вмешательств с учетом направления компрессии и наличия дегенеративной нестабильности. При оценке результатов оперативного лечения, проведенных по Визуальной аналоговой шкале и опроснику Oswestry Disability Index (ODI), выявлено значительное улучшение качества жизни престарелых пациентов за счет уменьшения боли и увеличения повседневной активности. Максимальный срок наблюдения составил 36 месяцев.

Старческий возраст, многоуровневый поясничный стеноз, декомпрессивно-стабилизирующие операции

Короткий адрес: https://sciup.org/140187781

IDR: 140187781 | УДК: 617.547/.559:616-0-089.15-053.9

Текст научной статьи Тактика хирургического лечения многоуровневых дегенеративных поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц преклонного возраста

В связи с наметившейся в последнее время тенденцией к увеличению продолжительности жизни и соответственно этому увеличению доли лиц пожилого и старческого возраста в демографической структуре развитых стран, весьма актуальной становится проблема хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника [3, 12], что подтверждается появлением множества печатных работ как в отечественной, так и в зарубежной печати [1, 2, 7, 14, 13 , 6]. В России, несмотря на снижение продолжительности жизни, отмечается увеличение пропорции пожилых людей: в 1999 г. численность лиц пенсионного возраста составила пятую часть населения страны, по численности превышая 40 млн человек, из них около 11% (3,3 млн) — лица старше 80 лет [2]. С появлением новых генераций имплантатов и материалов для хирургии позвоночника, а также в связи с внедрением высокоимформативных ви-зуализационных методов исследований и эффективных методик анестезиологического обеспечения, существенно расширились показания к оперативному лечению данной категории больных [1, 11, 7, 14]. Пациенты старшей возрастной группы имеют ряд существенных особенностей.

Наряду с высоким процентом сопутствующей патологии [9, 17, 12] имеется множество факторов местного характера. У значительного процента пожилых пациентов имеется снижение минеральной плотности костной ткани, особенно это актуально для женщин в постменопаузальном периоде [3, 11, 7]. По данным литературы от 68 до 98% лиц преклонного возраста имеют те, или иные морфологические изменения позвоночного столба [4, 15]. При лечении данной категории пациентов большинство авторов отмечают преобладание многоуровневых поражений, которые требуют проведения декомпрессивных вмешательств [9, 7, 17, 8, 6] зачастую с необходимостью стабилизации и реконструкции позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) [15, 7, 13].

Цель исследования – оптимизация хирургического лечения многоуровневых дегенеративного-дистрофиче-ских поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы

В основную группу вошли 48 (100%) человек в возрасте от 60 до 83 лет, оперированных по поводу многоуровневых дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника в период с 2004 по 2008 годы, из них 35 (73%) были женщинами , 13 (27%) мужчинами (табл. 1) Критериями отбора служили: возраст старше 60 лет, наличие показаний к оперативному лечению по поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника на 2 и более уровнях.

Всем пациентам были произведены стандартные и функциональные спондилограммы и МРТ. По показаниям проводились компьютерная томография, контрастная миелография, а также рентгенденситометрия. Учитывая полиморфность и многоуровневость дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника в старческом возрасте, разделение на отдельные назологические формы проводилось путем выделения основного поражающего фактора, наиболее значимого в клиническом и прогностическом плане. Наиболее часто в 34 (71%) случаях диагностирован центральный стеноз позвоночного канала. Принимая во внимание результаты визуализационных методов исследования, все стенотические поражения были условно разделены на 2 подгруппы. Классифицирующим фактором выступали направленность и распространенность компрессии. В первой подгруппе, включавшей 19 (40%) пациентов, стенозирование возникало преимущественно за счет гипертрофии структур заднего опорного комплекса ПДС (желтой связки и межпозвоночных суставов), распространялось чаще всего на 2 сегмента (таб. 2). В 16 (33%) случаях, вошедших во вторую подгруппу, выявлен циркулярный стеноз, возникавший за счет сочетания передних (протрузия межпозвоночных дисков, остеофиты тел позвонков) и задних компримирующих факторов. В случаях «циркулярного» стеноза дегенеративные изменения были более выражены и захватывали больше сегментов по сравнению с группой «задних» стенозов (табл. 2). В 9 (19%) случаях диагностирован многоуровневый дегенеративный спондилолистез. Спондилолистез максимально распространялся на 3 уровня, не превышая 1 степени смещения (по Meyerding) (табл. 2). У 5 (10%) больных выявлен дегенеративный сколиоз. Наблюдаемые деформации имели признаки сколиоза с дегенеративной этиологией de novo [15] и характеризовались незначительной торсией апикального позвонка, отсутствием анамнеза в раннем возрасте, углом сколиотической дуги от 10 до 30 градусов по Cobb (рис. 2). Общее количество пораженных уровней при каждой нозологии представлено в табл. 2. Многоуровневый спондилоартроз 2–3 ст. выявлен у всех пациентов. Дегенеративная нестабильность диагностирована в 36 (75%) случаях. Для распознавания нестабильности помимо функциональных спондилограмм, использовались критерии определения дегенеративной нестабильности, предложенные С.К. Ма-кировым (снижение высоты межтелового пространства менее 50% от исходной высоты и по данным МРТ II тип изменения тел смежных позвонков (жировая дегенерация) по классификации Modic) [5].

Табл. 1. Распределение больных по возрасту и полу

|

Количество пациентов, n |

Пол, n (%) |

Возраст, лет |

Количество пациентов, n (%) |

|

|

муж. |

жен. |

|||

|

48 |

13(27%) |

35(73%) |

60-70 |

29 (60%) |

|

70-80 |

12 (25%) |

|||

|

Старше 80 |

7 (15%) |

|||

Табл. 2. Количество пораженных уровней при каждой нозологии.

|

Нозология Уровни |

Стеноз |

Сколиоз |

Спондиолистез |

Всего |

|

|

Задний |

Циркулярный |

||||

|

2 уровня |

16 |

8 |

6 |

30 |

|

|

3 уровня |

3 |

4 |

3 |

10 |

|

|

4 уровня |

3 |

2 |

5 |

||

|

5 уровней |

3 |

3 |

|||

|

Всего |

19 |

15 |

5 |

9 |

48 |

Все пациенты прошли стандартный неврологический и ортопедический осмотр. Основной жалобой всех пациентов являлась боль различного происхождения, ограничивающая самообслуживание и повседневную активность. Картина перемежающейся нейрогенной хромоты преобладала у 37(77%) пациентов. Корешковая симптоматика была представлена в 27 (56%) случаях, из них у 9 (19%) монорадикулярными, у 18 (38%) пациентов полирадикулярными синдромами. Синдром эпиконуса имел место в 2 (4%) случаях. В 21 (44%) наблюдении имелась недостаточность статической функции позвоночного столба, которая проявлялась возникновением люмбалгии (т.н. «механическая боль») практически сразу после принятии вертикального положения тела. В 42 (88%) наблюдениях диагностированы различные рефлекторные болевые синдромы, а в 9 (19%) случаях они являлись ведущими в клинической картине. Различные нарушения походки имели место в 44 (92%) случаях. Показаниями для оперативного лечения были резистентные к консервативной терапии вертеброгенные болевые синдромы с неврологическим дефицитом и без него. При выборе вида хирургического вмешательства учитывались направление компрессии и степень снижение высоты межтелового пространства (степень дегенеративной нестабильности) (схема 1). При центральном стенозе с преимущественно задней компрессией в 15 (31%) случаях использовались ми-ниинвазивные декомпрессирующие вмешательства (флавэктомия, аркотомия, медиальная фасетэктомия), дополненные динамической межостистой фиксацией во всех случаях (рис. 1). Динамические системы не применялись более чем на 3-х уровнях. В качестве динамических фиксаторов были использованы имплантаты DIAM в 11 (23%) случаях и Coflex в 4 (8%) случаях. В 22 (46%) наблюдениях учитывая сочетание вентральной и дорзальной компрессии (циркулярные стенозы,

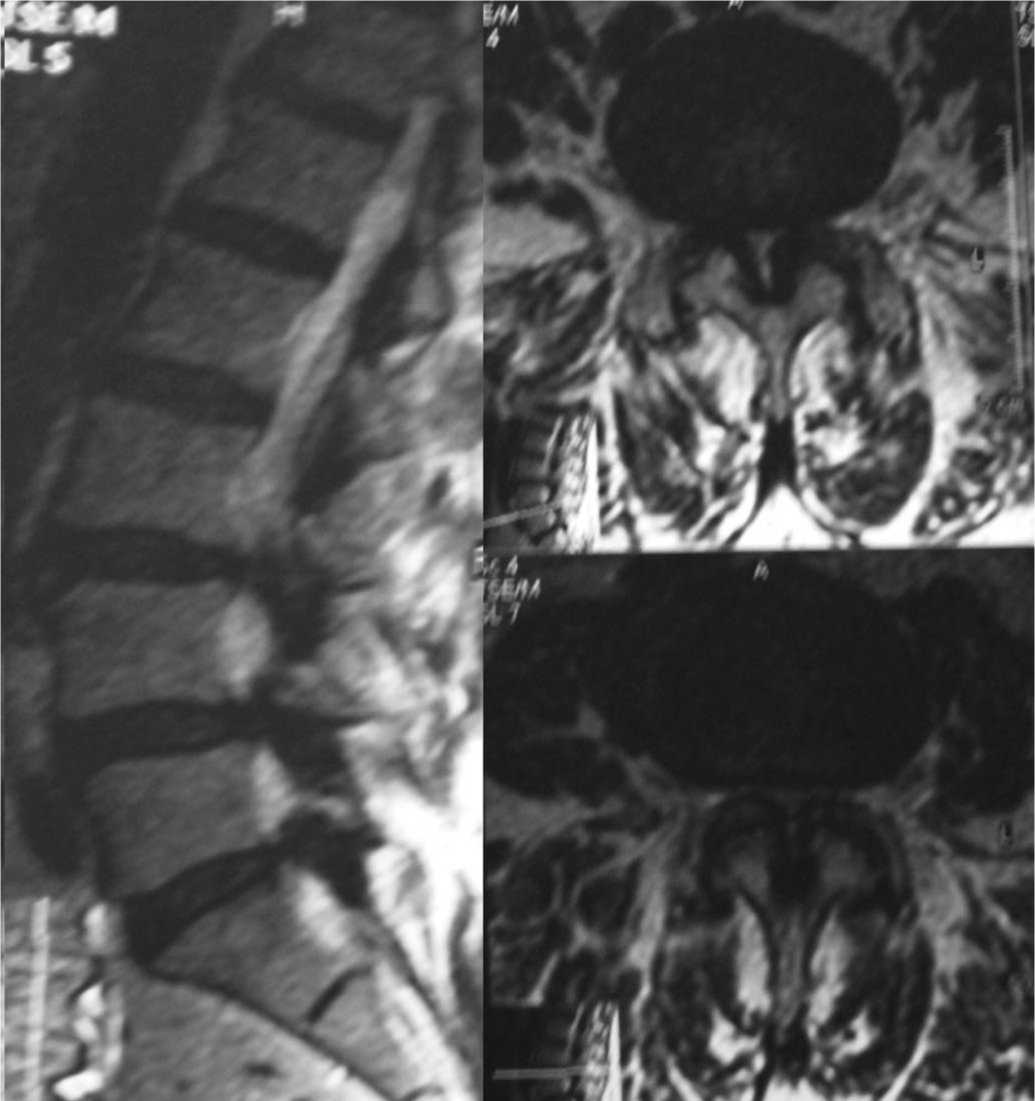

Рис. 1А. Хирургическое лечение многоуровневого стеноза позвоночного канала поясничного отдела позвоночника на уровне L3-L4, L4-L5 за счет задней компрессии у больной 71 года. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (картина стеноза на уровне L3-L4, L4-L5 за счет гипертрофии желтой связки)

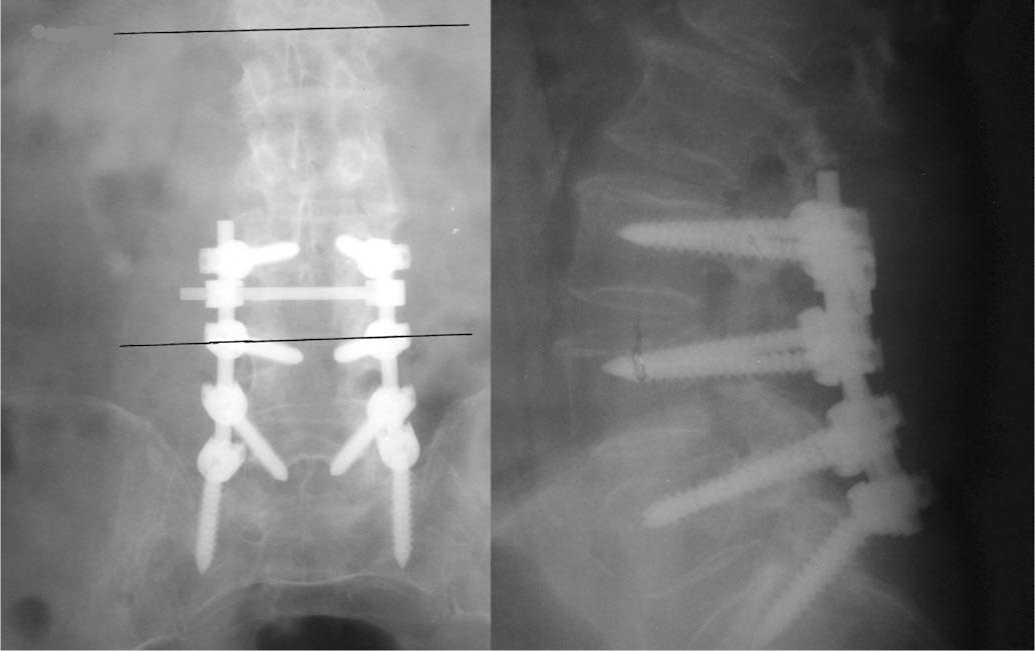

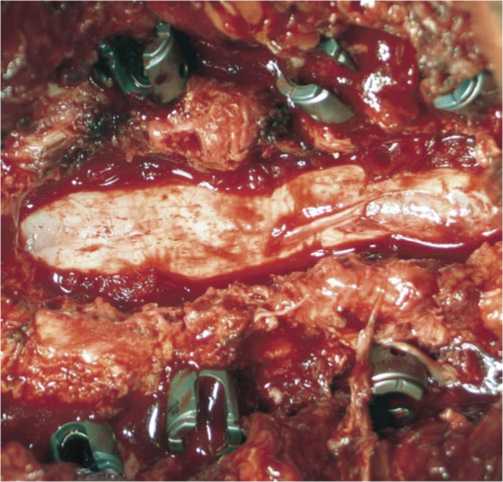

спондилолистезы, дегенеративные сколиозы) производились широкие декомпрессивные вмешательства (ляминэктомия, фасетэктомия, фораминотомия), заканчивающиеся ригидной транспедикулярной фиксацией (ТПФ) (рис. 2). При уменьшении высоты межтелового пространства более 50% от исходного значения [5], у 11 (23%) широкие декомпрессивные вмешательства до- полнены межтеловым спондилодезом задним доступом (с использованием технологий PLIF или TLIF). При наличии грубых деформаций, как и в других случаях комбинированной компрессии, произведена полноценная декомпрессия с последующей ригидной стабилизацией и инструментальной коррекцией заинтересованных уровней (рис 2).

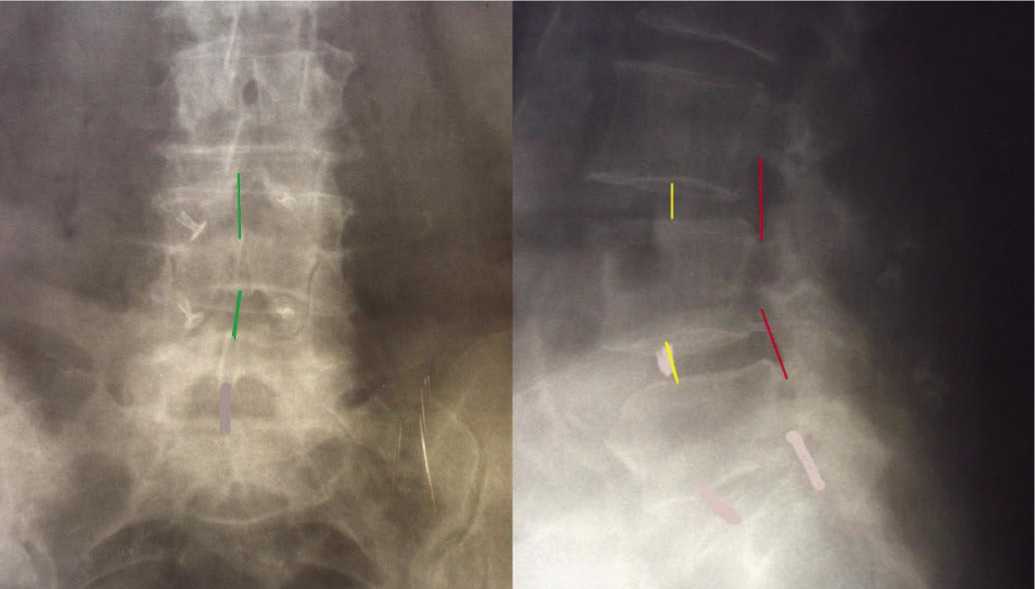

Рис. 1Б. Рентгенограммы до оперативного вмешательства. Зеленый маркер – высота межостистого пространства. Желтый маркер – высота межтелового пространства. Красный маркер – высота межпозвоночного отверстия

Рис. 1В. Рентгенограммы после оперативного вмешательства с использованием межостистых динамических имплантатов DIAM. Зеленый маркер – высота межостистого пространства. Желтый маркер – высота межтелового пространства. Красный маркер – высота межпозвоночного отверстия

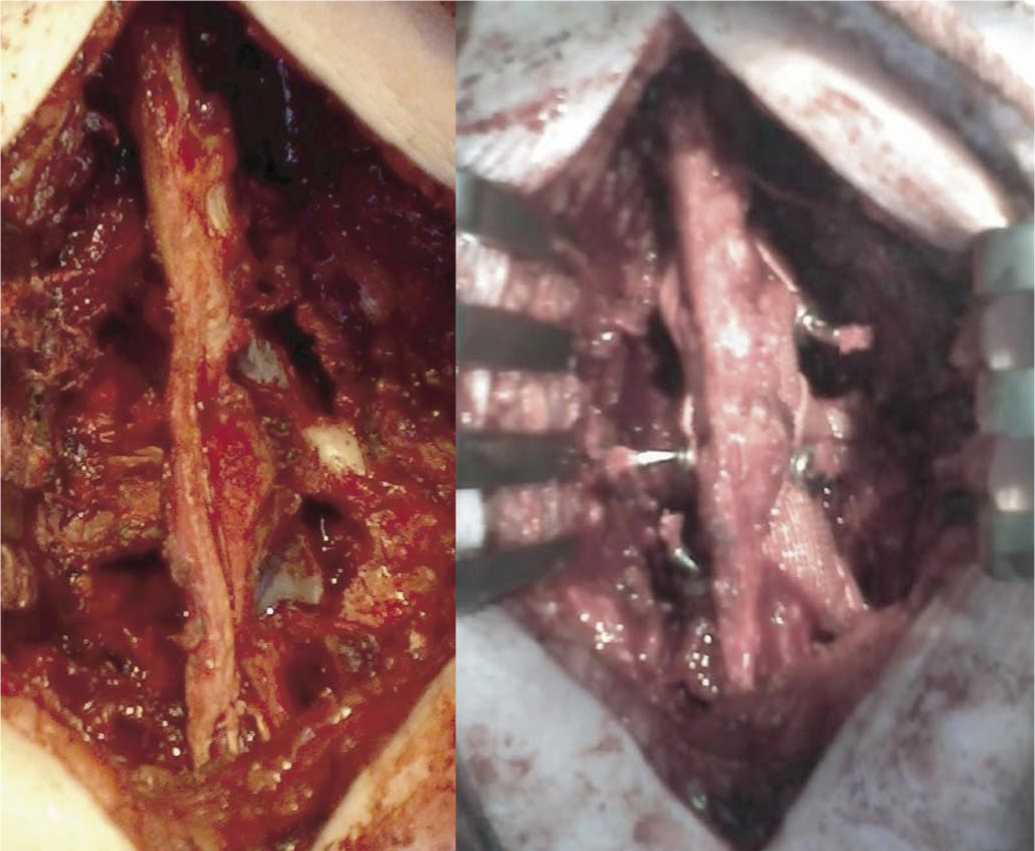

Рис. 1Г. Этапы декомпрессии и стабилизации (интраоперационные снимки)

Задняя компрессия

Снижение межтелового пространства менее 50% изменения II типа по Modic на МРТ

Передне-задняя компрессия

;

Флавэктомия, аркотомия, частичная фасетэктомия, межостистая динамическая стабилизация

Ляминэктомия, PLIF или TLIF, ТПФ

Ляминэктомия, фасетэктомия, ТПФ

Схема 1. Тактика хирургического лечения

Результаты

Интраоперационно возникло 4 (8%) осложнения: перелом остистого отростка при установки межостистого фиксатора DIAM, некорректная установка транспедикулярного винта при лечении дегенеративного сколиоза и в 2 (4%) случаях повреждение твердой оболочки вследствие выраженного рубцово-спаечного процесса в позвоночном канале и истончения самой оболочки. В раннем послеоперационном периоде отмечены следующие осложнения: поверхностное нагноение послеоперационной раны в 2 (4%) случаях, глубокая инфекция раны с развитием сепсиса в 1 (2%) случае, образование ликворной кисты в 1 (2%) случае. После проведения симптоматического лечения все осложнения удалось купировать. В случае некорректной установки транспедикулярного винта имелось усугубление неврологической симптоматики в виде развития корешкового болевого синдрома с уменьшением силы в мышцах разгибателей стопы, вследствие этого понадобилось проведение повторного оперативного вмешательства, после которого корешковая симптоматика регрессировала.

Для оценки болевого синдрома и уровня повседневной активности использовались Визуальная аналоговая шкала и опросник Oswestry Disability Index (ODI). Учет данных проводился в предоперационном периоде, в раннем послеоперационном периоде до 3 мес. и позднем

Рис. 2А. Хирургическое лечение дегенеративного сколиоза пояснично-крестцового отдела позвоночника ( комбинированная компрессия) у больной 75 лет. Данные МРТ и КТ ( определяется многоуровневый комбинированный «щелевидный» стеноз)

послеоперационном периоде в сроки от 24 до 36 мес. Полученные данные, представленные в табл. 3, показывают эффективность выбранной тактики хирургического лечения и стойкости достигнутых результатов.

Табл. 3. Динамика показателей ВАШ и ODI (p<0,05)

|

Шкалы |

Динамика показателей ВАШ и ODI (M±SD) |

|||

|

до операции |

3 мес. |

24–36 мес. |

||

|

ВАШ |

спина |

6,07±0,28 |

2,06±0,32 |

2,64±0,40 |

|

нога |

5,25±0,43 |

1,91±0,39 |

2,26±0,34 |

|

|

ODI |

62,48±1,71 |

22,74±0,75 |

24,46±0,93 |

|

Обсуждение

Несмотря на явные успехи в хирургическом лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника у возрастных пациентов, остается ряд нерешенных вопросов [9, 14, 13, 8].На настоящий момент не утончен вид и объем оперативных вмешательств при каждой конкретной нозологии и их сочетании. С одной стороны предлагаются миниинвазивные вмешательства с максимально возможным сохранением опорных структур [8, 6], другие авторы пропагандируют широкие декомпрессивные вмешательства [9, 12]. Активно дискутируются вопросы о необходимости и методе стабилизации

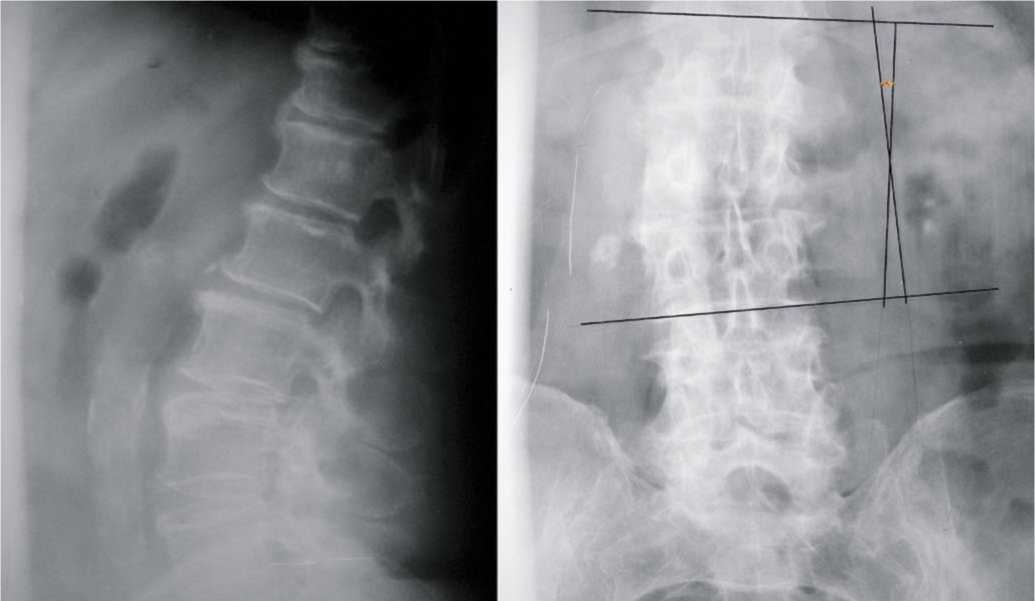

Рис. 2Б. Рентгенограммы до оперативного вмешательства (имеется деформация в сагиттальной плоскости 14 град – отмечена оранжевым маркером)

Рис. 2В. Рентгенограммы после оперативного вмешательства ляминэктомии L4, частично L3, ТПФ L3-L4-L5-S1 (деформация в сагиттальной плоскости устранена)

Рис. 2Г. Этап декомпрессии (интраоперационный снимок)

ПДС при каждом виде нозологий, особенно в условиях остеопороза [10, 14, 13, 6]. Следует отметить сложность патогенеза дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника в старческом возрасте. С одной стороны патологические изменения носят стадийный характер и имеют единую патогенетическую основу, с другой стороны их можно разделить на ряд отдельных нозологий :центральный стеноз, латеральный стеноз, дегенеративный спондилолистез, дегенеративный сколиоз, дегенеративную нестабильность, грыжа межпозвоночного диска. Фактически каждый клинический случай сочетает в себе различные нозологические дефиниции, в особенности при многоуровневом поражении [15, 16, 17, 13, 6], что требует избирательного подхода к выбору хирургического вмешательства у данной категории больных.

Выводы

Предложен алгоритм дифференцированного подхода к хирургическому лечению многоуровневых дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника. Цель хирургического лечения – максимально возможная декомпрессия и реконструкция ПДС с учетом стадии и распространенности дегенеративных изменений. Полученные результаты показывают существенное улучшение качества жизни оперированных больных за счет снижения болевых ощущений и улучшения повседневной активности, а также стойкость достигнутого эффекта, что в совокупности доказывает эффективность предложенной тактики хирургического лечения.

Список литературы Тактика хирургического лечения многоуровневых дегенеративных поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника у лиц преклонного возраста

- Агеенко А.М. Анестезиологическое обеспечение хирургического лечения дегенеративных заболеваний позвоночника у пожилых людей/А.М. Агеенко, С.И. Кириллина, М.Н. Лебедева, Д.М. Козлов, И.А. Ашуркова//Хирургия позвоночника. -2004. -№4 -С. 103-106.

- Брискин Б.С. Геронтология и хирургия -проблемы и перспективы//Клиническая геронтология. -2004. -№2 -С. 3-7.

- Маличенко С.Б. Постменопаузальный симптомокомплекс: роль кальция и витамина D в развитии, профилактике и лечении клинических проявлений эстрогенного дефицита//Consilium medicum. -2005. -Т. 7, №8 -С. 5-8.

- Подрушняк Е.П. Возрастные изменения и заболевания опорно-двигательного аппарата человека/Е.П. Подрушняк. -Киев « Здоровья», 1987. -45 с.

- Макиров С.К. Хирургическое лечение структурно-функциональных нарушений при остеохондрозе позвоночника: диссертация на соискание ученой степени д-ра мед. наук/С.К. Макиров. -Москва, 2006. -114 с.

- Bresnahan, Lacey; Ogden, Alfred T.; Natarajan, Raghu N.; Fessler, Richard G. A Biomechanical Evaluation of Graded Posterior Element Removal for Treatment of Lumbar Stenosis: Comparison of a Minimally Invasive Approach With Two Standard Laminectomy Techniques.//Spine. -2009 -Vol.34, №1 -P. 17-23.

- DeWald, Christopher J.; Stanley, Thomas. Instrumentation-Related Complications of Multilevel Fusions for Adult Spinal Deformity Patients Over Age 65: Surgical Considerations and Treatment Options in Patients With Poor Bone Quality.//Spine. -2006. Vol. 31, №19.-P. 144-S151.

- Fu, Yi-Shan; Zeng, Bing-Fang; Xu, Jian-Guang Long-term Outcomes of Two Different Decompressive Techniques for Lumbar Spinal Stenosis.//Spine. -2008. Vol.33, №5 -P. 514-518.

- Galiano, Klaus; Obwegeser, Alois Albert; Gabl, Michael Viktor; Bauer, Richard; Twerdy, Klaus Long-Term Outcome of Laminectomy for Spinal Stenosis in Octogenarians.//Spine. -2005. -Vol. 30, №3. -P. 332-335.

- Guiot, Bernard H.; Khoo, Larry T.; Fessler, Richard G. A Minimally Invasive Technique for Decompression of the Lumbar Spine.//Spine. -2002. -Vol. 27, №4. P. 432-438.

- Hu SS. Internal fixation of the osteoporotic Spine.//Spine. -1997. -Vol. 24, №5. P. 43-8.

- Li, Gordon; Patil, Chirag G.; Lad, Shivanand P.; Ho, Chris; Tian, Wendy; Boakye, Maxwell Effects of Age and Comorbidities on Complication Rates and Adverse Outcomes After Lumbar Laminectomy in Elderly Patients.//Spine. -2008. -Vol. 33, №11. -P. 1250-1255.

- Martin, C Ryan; Gruszczynski, Adam T.; Braunsfurth, Heike A.; Fallatah, Salah M.; O'Neil, Joseph; Wai, Eugene K. The Surgical Management of Degenerative Lumbar Spondylolisthesis: A Systematic Review.//Spine. 2007. -Vol. 32, №16. -P. 1791-1798.

- Schnake, Klaus John; Schaeren, Stefan; Jeanneret, Bernard Dynamic Stabilization in Addition to Decompression for Lumbar Spinal Stenosis with Degenerative Spondylolisthesis.//Spine. -2006. -Vol. 31, №4 -P. 442-449

- Schwab, Frank; Benchick el-Fegoun, Abdelkrim; Gamez, Lorenzo; Goodman, Howard; Farcy, Jean-Pierre A Lumbar Classification of Scoliosis in the Adult Patient: Preliminary Approach.//Spine. -2005. -Vol. 30, №14 -P. 1670-1673.

- Toyone, Tomoaki; Tanaka, Tadashi; Kato, Daisuke; Kaneyama, Ryutaku; Otsuka, Makoto Anatomic Changes in Lateral Spondylolisthesis Associated with Adult Lumbar Scoliosis.//Spine. -2005. -Vol. 30, №22. -P. E671-E675.