Тактика эндопротезирования тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины

Автор: Малютин А.П., Норкин И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

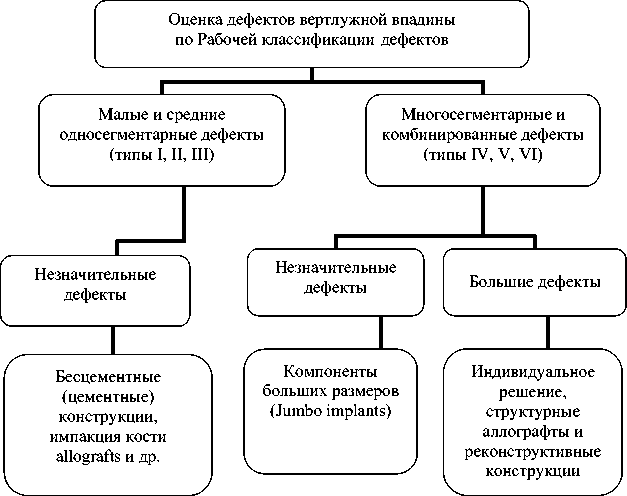

Разработан алгоритм выбора хирургической тактики при асептической нестабильности вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава в зависимости от типа дефектов вертлужной впадины.

Эндопротезирование тазобедренного сустава, дефекты вертлужной впадины

Короткий адрес: https://sciup.org/14916828

IDR: 14916828

Текст научной статьи Тактика эндопротезирования тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины

В 20-34% сл^чаев тотальное эндопротезирование тазобедренно^о с^става выполняется ^ больных, ^о-торые были оперированы по повод^ травм и заболеваний данно^о с^става [2]. Артропласти^а в ^сло-виях ранее проведенно^о оперативно^о вмешательства в области тазобедренно^о с^става отличается сложностью хир^р^ичес^о^о дост^па из-за наличия р^бцовых т^аней, прис^тствия ранее ^становленных металло^онстр^^ций, нар^шений анатомичес^их взаимоотношений межд^ т^анями тазобедренно^о с^с-тава, наличия дефе^тов в вертл^жной впадине и про-^симальном отделе бедренной ^ости [3].

Не менее важной проблемой является и реэндопротезирование [8]. Подсчитано, что в первый ^од с момента имплантации треб^ют замены 0,7% эндопротезов тазобедренно^о с^става, а затем в течение ^аждо^о послед^юще^о ^ода вплоть до 10 лет ^оли-чество ревизий возрастает на 2,2% еже^одно. По-этом^ ^же сейчас соотношение первично^о и реви-зионно^о эндопротезирования в ^р^пнейших специализированных ^лини^ах мира составляет 4:1 и даже 3:1, а в ближайшем б^д^щем на ^аждые две первичных операции, возможно, б^дет приходиться одна замена эндопротеза тазобедренно^о с^става или е^о ^омпонентов [9].

Основными по^азаниями ^ хир^р^ичес^ой ревизии сл^жат асептичес^ое расшатывание эндопротеза или е^о ^омпонентов, ^л^бо^ое на^ноение, рецидивир^ю-щие вывихи, ^сталостные переломы ^онстр^^ций, переломы бедра или ^остей таза. Наиболее часто, в 67– 82% от обще^о ^оличества осложнений, встречается асептичес^ое расшатывание ^омпонентов эндопротеза, при этом вертл^жный ^омпонент проявляет призна-^и нестабильности в 3 раза чаще, чем бедренный [6].

Целью данно^о исследования является ^л^чше-ние исходов эндопротезирования и реэндопротезирования тазобедренно^о с^става за счёт разработ^и ал^оритма выбора артропласти^и при тотальном замещении с^става и хир^р^ичес^ой та^ти^и при асеп-тичес^ой нестабильности вертл^жно^о ^омпонента эндопротеза в зависимости от типа дефе^тов верт-л^жной впадины.

Материалы и методы. За 2000-2007 ^^. в отделении ортопедии ФГУ «ЮОМЦ Росздрава» (^. Ростов-на-Дон^) и на базе ФГУ «СарНИИТО Росмедтехноло-^ий» сложное и ревизионное эндопротезирование тазобедренно^о с^става было выполнено 350 пациентам . Среди больных было 200 женщин (57,1%) и 150 м^жчин (42,9%). Возраст больных варьировал от 18 до 92 лет (средний возраст 56,3±6,6).

Распределение больных на 6 групп по степени и характеру имеющихся дефектов вертлужной впадины проводили в соответствии с предложенной нами рабочей классификацией [4], основанной на классификациях [5] и [7].

Первый тип дефекта (единичная киста или 2-3 мелкие дегенеративные кисты объёмом 5-10 куб. см) встречался у 6 больных (6,5%) и был обусловлен патологическими процессами врожденного или приобретенного генеза (остеоартроз, артрит, врожденные грануляционные кисты, системные заболеваний соединительной ткани).

Второй тип в виде множественных кист, занимающих общую площадь более 30% вертлужной впадины, наблюдали у 10 больных (10,9%). В результате множественности процесса происходило ослабление прочности вертлужной впадины.

Третий тип дефекта представлял собой разрушение крыши вертлужной впадины и наблюдался у 14 больных (15,2%). Состояния, которые привели к данному виду разрушения, - диспластический коксарт-роз, перелом крыши вертлужной впадины со вторичным смещением, последствия выполнения остеосинтеза винтами или пластиной, переломы, пролеченные консервативно.

Четвертый А тип дефекта (IVA тип) заключался в протрузии вертлужной впадины, при этом происходила своеобразная деформация дна вертлужной впадины с ^^полообразным выпячиванием е^о в полость малого таза, а также постепенным внедрением го-лов^и бедренной ^ости в ^величивающ^юся полость сустава, вплоть до полного проваливания ее в малый таз. IVA тип дефекта встречался у 15 больных (16,3%).

При четвертом Б типе дефекта (МБ тип) происходило полное пролабирование ^олов^и бедренной кости в малый таз с переломом дна вертлужной впадины (5 пациентов, 5,4%).

Пятый А тип дефекта (VAтип) представлял собой комбинационные двухсегментарные дефекты. Возможно сочетание дефекта передней и задней стенок, передней стенки и дна вертлужной впадины, дна вертлужной впадины и задней стенки и т.д. VA тип дефекта наблюдали у 13 человек (14,1%).

Пятый Б тип дефекта (VБ тип, трехсегментарные дефекты) заключался в разрушении передней и задней стен^и в сочетании с дефе^том дна и ^рыши вертлужной впадины. Такой тип встречался у 24 больных (26,1%) после травм тазобедренного сустава и после ряда оперативных вмешательств (первичного эндопротезирования).

Шестой тип дефекта представлял собой катастрофические разрушения крыши вертлужной впадины, дна вертлужной впадины, задней и передней стенки впадины и встречался у 5 больных (5,4%).

Рез^льтаты и обс^ждение. Тщательный анализ ^линичес^ой эффе^тивности оперативно^о лечения больных с дефектами вертлужной впадины позволил разработать алгоритм выбора метода артропластики при эндопротезировании тазобедренного сустава (см. рисунок).

При дефектах вертлужной впадины I-III типов, где площадь контакта на границе кость-имплантат более 75%, рекомендована установка компонента «press-fit» фиксации. При III типе дефекта для увеличения площади контакта на границе кость-имплантат возможна аутокостная пластика стружкой, полученной после обработки вертлужной впадины фрезами.

При IV типе дефектов возможно два варианта выполнения ревизионной артропластики в зависимости от площади контакта на границе кость-имплантат. Если площадь контакта более 65%, то рекомендована установка компонента «press-fit» фиксации в сочетании с алло^остной пласти^ой протр^зионно^о дефекта вертлужной впадины монолитными аллотрансплантатами из метаэпифизов большеберцовой кости или из головок бедренных костей. При площади контакта менее 65% рекомендуется установка ан-типротр^зионных ^онстр^^ций в сочетании с ^остной аллопластикой спонгиозными «чипсами» для восстановления костной массы вертлужной впадины.

При V типе дефектов вертлужной впадины, как и при IV типе, выбор компонента зависит от площади контакта на границе кость-имплантат. При площади контакта более 65% показана установка компонента «press-fit» фиксации. При меньшей площади контакта рекомендована установка антипротрузионной конструкции. В обоих случаях для восстановления костной массы целесообразно использовать алло^остные спонгиозные «чипсы».

При VI типе дефекта вертлужной впадины необходимо проводить костную аллопластику массивными костными трансплантатами. При данном типе дефекта костный аллотрансплантат, в первую очередь, выполняет механическую, опорную функцию. После восстановления опороспособности вертлужной впадины может быть проведена установка антипротрузионной конструкции.

На первом этапе выбора хирургической тактики проводят клинико-рентгенологическое обследование больного, определяют тип дефекта вертлужной впадины. Если выявляются кистозные изменения костной ткани, травматические или дегенеративные повреждения дна, крыши и стенок вертлужной впадины, то оценивают степень истончения её дна и протрузии, производят выбор и проведение соответствующей укрепляющей и/или реконструктивной пластики. Одновременно проводят ревизию и пластику кист костной стружкой, иссечение нежизнеспособной и склерозированной костной ткани. Резецированную и очищенн^ю ^олов^^ бедренной ^ости использ^ют для пластики дефектов целиком или частями и/или для приготовления костной стружки. Фиксацию костных трансплантатов и имплантатов производят спонгиоз-ными винтами ^ жизнеспособным частям тазовой кости. При разрушении дна устанавливают антипрот-рузионную сетку и помещают в дефект аутотрансплантат из головки бедренной кости и/или стружку аутокости, проводят формирование имплантационного ложа и установку в него вертлужного компонента. Дополнительно в предоперационном периоде определяют силовой режим костного ложа и при формировании трансплантатов подбирают участок ауто- и/ или аллокости с соответствующей ориентацией микроструктуры. Интраоперационно готовят смесь в виде пасты или порошка из измельченной ауто- и/или аллокости и Коллапана, вводят её в костные пустоты и/ или зазоры между костью, трансплантатами и/или имплантами с послед^ющей лё^^ой поверхностной импакцией. Если выявляют единичные поверхностные кисты, каверны или секвестры объёмом не более 5 см3, то эти дефекты относят к первому типу и после ревизии заполняют образованные пустоты приготовленной пастой или гелем Коллапана. Если выявляют более чем 30%-ную площадь каветарно-кис- тозных изменений в периацетабулярной области, то дефекты относят ко второмутипу и после иссечения нежизнеспособных костных тканей заполняют образованные пустоты костной стружкой или приготовленным порошком. Если выявляются разрушение или отсутствие части крыши вертлужной впадины, недо-покрытие ею головки бедренной кости или вертлужного компонента, то дефекты относят к третьему типу и выполняют реконструктивную пластику крыши, помещая в остеотомированный расщеп подвздошной ^ости над дефе^том ^линовидный трансплантат или аутотрансплантат на питающей ножке в полость дефекта, а зазоры заполняют приготовленной смесью. Если выявляют протрузию и истончение дна вертлужной впадины, то дефекты относят к четвертому «а» типу и выполняют укрепляющую пластику дна, помещая вдоль него нарезанные соломкой трансплантаты, при этом зазоры между и около трансплантатов заполняют приготовленным порошком. Если выявляют разрушение дна вертлужной впадины с «центральным вывихом» головки бедра или выталкиванием чашки в полость малого таза, то дефекты относят к четвертому «б» типу и выполняют реконструктивную пластику, помещая на дно с полным перекрытием дефе^та пол^сферичес^ий трансплантат из верхней части головки бедренной алло- или аутокости, либо устанавливают антипротрузионную сетку, наносят слой стружки аутокости и/или приготовленного порошка и проводят его импакцию. Если выявляют частичное или полное разрушение передней и/или задней стенки, то дефекты относят к пятому «а» типу и выполняют ре^онстр^^тивн^ю пласти^^ поврежденной стен^и трансплантатом из верхнебоковой или боковой части головки бедренной алло- и/или аутокости, который устанавливают с перекрытием краев дефекта, а зазоры заполняют приготовленным порошком. Если выявляют частичное или полное разрушение передней и задней стенок и крыши, то дефекты относят к пятому «б» типу и выполняют общую реконструктивную пластику дефектов, для чего рассекают продольно, а в поперечном сечении сверху вниз ступенчато головку бедренной алло- и/или аутокости, разворачивают фрагменты и совмещают продольными выступами, устанавливают с заходом в полость вертлужной впадины, формируют из полученного внутреннего паза имплантационное ложе, а зазоры заполняют стружкой аутокости или приготовленным порошком. Если выявляют тазовую нестабильность при катастрофических разрушениях дна, крыши, задней и/ или передней стенок с миграцией головки бедренной кости или чашки в полость малого таза, то дефекты относят к шестому типу и устанавливают антипротрузионную сетку, производят реконструктивную пластикудна цельной пластинкой из компактной ал-ло^ости или из верхней части ^олов^и бедренной алло- или аутокости. Заполняют зазор между пластинкой и сеткой, а также технологические отверстия сетки стружкой аутокости или приготовленным порошком, Устанавливают на сетку чашку в физиологически правильном положении, после чего последовательно производят ре^онстр^^тивн^ю пласти^^ крыши, задней и/или передней стенок. Для приготовления пасты используют гель Коллапана, а для порошка - цельные или измельченные гранулы или порошок Коллапана. Коллапан добавляют в соотношении не менее чем 1:10 к суммарному объёму костной крошки. Перед использованием резецирован- ную головку бедренной кости, фрагменты крыла подвздошной кости, ауто- или аллотрансплантаты, крошку и стружку из ауто- и/или аллокости многократно промывают в растворе Рин^ера до состояния полно^о освобождения от крови и жировых включений. В единичные кисты гель Коллапана можно вводить инъекционным путём.

Клиновидный трансплантат для пласти^и ^рыши высекают из верхнелатерального отдела головки бедренной ауто- и/или аллокости по направлению к её центру.

При укреплении дна соломкой нарезают трансплантаты из компактной ауто- или аллокости или из верхнемедиального отдела резецированной головки бедренной кости, при этом их нарезают по длине дна впадины шириной до 5 мм и толщиной до 1-2 мм, а укладывают с зазорами в 2-4 мм. На истонченное или разрушенное дно можно укладывать пластинку Кол-лапана.

Обобщение алгоритма выбора хирургической так-ти^и при асептичес^ой нестабильности вертл^жно^о компонента эндопротеза в зависимости от типа дефектов вертлужной впадины отражено в таблице.

Установка чашки эндопротеза у больных с посттравматическими и дегенеративными повреждениями вертлужной впадины проблематична из-за дефицита её покрытия костью. Сочетание костной пластики и цементной фиксации чашки ограничено из-за заполнения пространства между костным ложем и трансплантатами костным цементом, что создает препятствия их васкуляризации и сращения. Бесцементная фиксация ацетабулярного компонента эндопротеза с применением пластики массивными костными трансплантатами из-за слабой и медленной васкуляризации последних ведёт к их частичному, а часто и полному асептическому некрозу и нестабильности чашки [1].

Для создания необходимой формы имплантационного ложа, обеспечивающего адекватную опору ацетабулярному компоненту, общепринято при проведении эндопротезирования больных с повреждениями вертлужной впадины проводить пластику де-фе^тов периацетаб^лярной области стр^^т^рными ауто- или аллотрансплантатами. Однако на практике это часто сопровождается развитием вертл^жной нестабильности эндопротеза. Нестабильность связана с частичной резорбцией и замедлением остеоинтеграции трансплантата, что свидетельствует о неадекватности воспринимаемых на^р^зо^ и формировании патологического напряженного состояния. Силовая ориентация микроструктуры кости способствует восприятию, гашению и передаче усилий. Поэтому при формировании массивных и весонесущихтрансплан-татов необходимо ^читывать силов^ю ориентацию костных балочных структур и направление физиологических нагрузок, свойственное зоне трансплантации. Неправильная установка костного трансплантата резко снижает прочностные характеристики кости. Это приводит к переломам балочных структур и вторичной компрессии трансплантата, замедлению его остеоинтеграции до полного коллапса. Последующая некротизация сломанных костных трабекул сопровождается воспалительными процессами. В прилежащих тканях появляются зоны остеосклероза и остеолиза, что, в конечном счете, приводит к развитию асептической нестабильности компонентов эндопротеза.

Однако, даже в случае соответствия ориентации микроструктуры весонесущих структурных ауто- или аллотрансплантатов силовом^ режим^ ^остно^о ложа процессы остеоинтеграции в среднем проходят от 8 до 15 месяцев, что повышает риск развития вертлужной нестабильности эндопротеза. Поэтому целесообразна стимуляция остеоинтеграции ауто- или аллотрансплантатов. Проведение реконструктивной пластики поврежденных крыши или стенок, или дна снижают риск формирования неадекватного имплантационного ложа и нестабильности вертлужного компонента. Проведение укрепляющей пластики дна вертлужной впадины снижают риск развития перфорации внутренней кортикальной пластинки тазовой кости, вторичной протрузии чашки в полость малого таза и нестабильности вертлужного компонента.

Введение в зону пластики Коллапана, являюще-^ося носителем одно^о из антибиоти^ов широ^о^о спектра действия (с гентамицином гидрохлоридом, с линкомицином сульфатом и др.) и сохраняющего антимикробную активность в ране до 20 суток, способствует предупреждению послеоперационного воспаления. Коллапан (гос. рег.№97/17-392) состоит из гидроксиапатита и коллагена, является полностью биодеградируемой в организме матрицей, замещаемой новообразованной костной тканью в течение 6-11 месяцев. Препарат обладает остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, поэтому между Кол-лапаном и костью никогда не формируется соединительнотканной прослойки, а следовательно, стимулирующая ферментативная среда будет окружать и ауто, и аллотрансплантаты зоны пластики. В результате достигается стимуляция костной регенерации и ускорение остеоинтеграции трансплантатов. В зоне пластики формируется однородная органотипичная костная ткань с микроструктурой, соответствующей силовому режиму.

Использование предла^аемо^о ал^оритма выбора хирургической тактики позволяет не только восстановить опороспособность ^онечности и замедлить прогрессирование заболевания, но и стимулировать регенерацию в зоне пластики, нормализовать процессы трофики и ремоделирования кости, ускорить остеоинтеграцию трансплантатов, сформировать полноценное имплантационное ложе, способное обеспечить первичн^ю и дол^овременн^ю стабильность надацетабулярного компонента эндопротеза.

Клиничес^ий пример по выбор^ та^ти^и операции после оценки дефектов вертлужной впадины позволяет иллюстрировать этапы проведения эндопротезирования тазобедренного сустава.

Больная Х., 1978 года рождения, история болезни №7705, инвалид 2-й группы. 20.01.2006 г. поступила в клинику с жалобами на резкие боли в правом тазобедренном суставе, трудности при передвижении и самообслуживании. Больна 12 лет. В 1994 г. была выполнена корригирующая остеотомия таза по Хаи-ри. Послеоперационный период протекал без осложнений. После операции достигнуто смещение осей тазобедренных суставов к средней линии с улучшением биомеханики, что клинически выразилось увеличением объёма движений и уменьшением болей. Однако спустя 7 лет болезнь вновь прогрессировала: в правом тазобедренном с^ставе боли постоянно^о характера, уменьшен объём движений.

При клиническом обследовании: ходит с большим трудом, движения в левом тазобедренном суставе качательные, в правом резко ограничены, отмечается укорочение правой нижней конечности на 2 см.

На рентгенограммах правого тазобедренного сустава: выраженный склероз краёв впадины, в верхненаружном полюсе переацетабулярной области на 12 и 13 часах две кисты с общим объёмом 3 см3, уплощение крыши со значительным недопокрытием головки бедренной кости, деформация и утончение тазовой пластинки и протрузия дна.

Клинико-рентгенологический диагноз: правосторонний диспластический коксартроз III стадии, дефекты первого (единичные кисты), третьего (отсутствие части крыши), четвертого «а» (протрузия и деформации дна) типа.

27.01.2006 г. больной выполнено тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава с укрепляющей пластикой дна, восстановлением крыши вертл^жной впадины и заполнением ^истозных п^стот по разработанному способу. Операция проведена под общим наркозом в положении больной на боку из переднебокового доступа по Хардингу. Из-за протрузии ^олов^а бедренной ^ости извлечена после двойной остеотомии шейки бедренной кости. Иссечены остатки капсулы и связочного аппарата по периметру впадины. Введенной с заглублением фрезой удалены нежизнеспособные и с^лерозированные ^остные т^ани впадины и выровнена её нарушенная геометрия. С резецированной головки удалены хрящевая и фиброзная ткань, фрагменты склероза и некроза костной ткани, после чего головка промыта в растворе Рингера. Затем из её верхнелатерально^о отдела по направлению ^ центр^ выр^блен ^линовидный трансплантат для пласти^и дефекта крыши вертлужной впадины. В верхнемедиальном се^менте оставшейся части ^олов^и срезана кортикальная пластинка толщиною 2 мм, шириной 15 мм и длиною 45 мм для укрепляющей дно пластики. Из пластин^и солом^ой нарезаны фра^менты шириной до 4 мм. Оставшаяся часть головки измельчена на костную стружку и крошку. Все вырезанные трансплантаты, костная стружка и крошка промыты и выдержаны в растворе Рингера. Далее костную крошку смешали с гранулами Коллапана в соотношении 10:1 и измельчили, получив равномерный мелкодисперсный порошок. Кисты вскрыли, удалили фиброзное закапсулирован-ное содержимое, образованные костные пустоты промыли раствором перекиси водорода и заполнили гелем Коллапана. На дно вертлужной впадины уложили пластинку Коллапана, затем с 2-4-миллиметровыми зазорами кортикальную соломку. Образованные между и о^оло пластино^ зазоры заполнили при^отовленным порошком. Провели легкое поверхностное уплотнение слоев. Долотом осторожно сформировали разрез в верхнелатеральном отделе подвздошной ^ости над зоной дефекта крыши. Отогнули мобильный нижний участок к вертлужной впадине. В образованный расщеп ввели заострённым концом подготовленный клиновидный аутотрансплантат. Пустоты заполнили приготовленным порошком. Грибовидной фрезой выровняли поверхность имплантационного ложа. На полученную поверхность нанесли тонкий слой приготовленного порошка и лёгкой поверхностной импакцией заполнили поверхностные микрозазоры. Затем в имплантационное ложе установили бесцементную чашку ЭСИ. Оставшаяся часть операции тотального эндопротезирования эндопротезом ЭСИ проведена по стандартной схеме.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Больная активизирована на 10-й день после операции. На контрольной рентгенограмме через 21

день: отсутствие воспаления в зоне пластики, чашка в правильном положении. Кожные швы сняты на 14-е сутки. На 15-й день больная выписана из стационара.

При контрольных осмотрах больной через 2 и 6 месяцев болей в правом тазобедренном суставе нет, объём движений полный. На рентгенограмме через 6 месяцев: полная костная интеграция трансплантатов в переацетабулярной области, чашка в физиологически правильном положении, эндопротез стабилен.

Ал^оритм выбора метода артропласти^и при эндопротезировании тазобедренно^о с^става

Ал^оритм выбора хир^р^ичес^ой та^ти^и при асептичес^ой нестабил ьности вертл^жно^о ^омпонента эндопротеза в зависимости от типа дефе^тов вертлужной впадины (по рабочей классификации)

|

Типы дефектов |

Рекомендуемые методики |

|

I, II (S>90%) |

Установка компонента «press-fit» фиксации. |

|

III (S>75%) |

Установка компонента «press-fit» фиксации, для увеличения площади контакта на границе кость-имплантат возможно применение аутокостной стружки (полученной в процессе обработки вертлужной впадины фрезами) |

|

IV A IV Б |

A)S>65% Аллокостная пластика дефектов монолитными трансплантатами в сочетании с установкой компонента «press-fit» фиксации Б) S<65% Установка антипротрузионных конструкций в сочетании с аллокостной пластикой «чипсами» |

|

V A V Б |

A)S>65% Аллокостная пластика дефектов «чипсами» в сочетании с установкой компонента «press-fit» фиксации Б) S<65% Установка антипротрузионных конструкций в сочетании с аллокостной пластикой «чипсами» |

|

VI |

Установка антипротрузионных конструкций в сочетании с аллокостной пластикой дефектов массивными трансплантатами |

|

S - площадь контакта на границе кость-имплантат |

|

Список литературы Тактика эндопротезирования тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины

- Абельцев, В.П. Двухэтапное эндопротезирование тазобедренного сустава/В.П.Абельцев//Эндопротезирование в России.-Казань;СПб., 2007.-С.97-103.

- Иванов, С.С. Некоторые вопросы ВТЭ после эндопро-тезирования тазобедренного сустава/С.С.Иванов, Н.А. Дятлова//Врачебно-трудовая экспертиза и показания к трудоустройству больных и инвалидов с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава.-Л., 1986.-С. 97-102.

- Корнилов, Н.В. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава: Пособие для врачей/Н.В.Корнилов, А.В.Войтович, С.А.Воронцов.-СПб., 1997.-37 с.

- Малютин, А.П. Классификация дефектов вертлужной впадины и выбор способа установки вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава после реконструктивных оперативных вмешательств/А.П.Малютин, И.А.Норкин//Саратовский научно-медицинский журнал.-2006.-№ 3(13).-С.27-29.

- Katthagen, B.D. The German Society of Orthopedics and Traumatology classification of bone defects in total hip endoprostheses revision operations/D.Bettin, B.D.Katthagen//Z. Orthop. Ihre Grezgeb.-1997. Bd.135. -№ 4.-S.281-284.

- Mikhail, W.E. Impaction grafting with cement. In Master Techniques in Orthopedic Surgery/W.E.Mikhail, L.R.A.Weidenhielm//The Hip/Ed. by Clement B. Sledge. -Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998.-P.335-341.

- Paprosky, W.G. Acetabular defect classification and surgical reconstruction in revision arthroplasty. A 6 year follow-up evaluation/W.G.Paprosky, P.G.Perona//J. Arthroplasty.-1994.-Vol. 9.-P.33-44.

- Pellicci, P.M. Posterior approach to total hip replacement using enhanced posteriorsofttissue repair/P.M.Pellicci, M.Bostrom, R.Poss//Clin Orthop. -1998. -Vol.355. -P.224-228.

- Taunton, O.D. Treatment of complications in primary cementless total hip arthroplasty/O.D.Taunton, W.J.Culpepper, C.A.Engh//Clin. Orthop.-1997.-Vol.344.-P.150.