Тактика лечения эквиноэкскаватоварусной деформации стоп у взрослых

Автор: Черкашов А.М., Кузьмин В.И., Корышков Н.А., Левин А.Н.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

Разработана тактика лечения эквиноэкскаватоварусной деформации стоп в зависимости от этиологии ее образования, сочетания и степени выраженности компонентов деформации, тяжести неврологических расстройств, одно- или двустороннего характера поражения, а также наличия сопутствующих трофических нарушений. Предложено четыре группы оперативных вмешательств: 1) остеотомия I плюсневой кости в сочетании с операциями на мягких тканях; 2) клиновидная резекция и трехсуставной артродез суставов стопы; 3) клиновидная резекция и четырехсуставной артродез суставов стопы и голеностопного сустава; 4) закрытая коррекция деформации с помощью шарнирно-дистракционного аппарата. Анализ исходов лечения 141 больного (185 стоп) подтвердил обоснованность и эффективность предложенной тактики лечения: в 82,4% случаев получены хорошие результаты, в 11,7% - удовлетворительные; неудовлет ворительные результаты составили 5,9%.

Эквиноэксакватоварусная деформация стопы, тактика хирургического лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142211426

IDR: 142211426

Текст научной статьи Тактика лечения эквиноэкскаватоварусной деформации стоп у взрослых

Эквиноэксакватоварусная стопа является полиэтиологиче-ской деформацией, характеризующейся многообразием сочетаний компонентов и различной степенью их выраженности. Наиболее частыми причинами образования этой деформации являются невральная амиотрофия Рота-Шарко-Мари, болезнь Фридрейха, миелодисплазия, миопатии, полиомиелит, леченая и нелеченая врожденная косолапость, а также травмы с повреждением периферических нервов или последствия ишемического синдрома нижних конечностей. Нередко деформации сопутствуют нейротрофические расстройства, грубые кожные рубцы, хронический остеомиелит и др.

В результате нервно-мышечных заболеваний парезы и параличи перонеальной и разгибательной групп мышц голени приводят к мышечному дисбалансу, в результате чего происходит нарушение анатомического взаимоотношения костей в суставах стопы и голеностопном суставе, что способствует образованию этой сложной деформации. Дальнейшее прогрессирование основного заболевания и нагрузки на нижние конечности приводят, в свою очередь, к деформации костей. Результатом нарушения взаимоотношения костей в суставах приводит к контракции подошвенного апоневроза, рубцовому изменению капсульно-связочного аппарата стопы, больше по внутренней поверхности, укорочению мышц перонеальной группы, разгибателей пальцев и ахиллова сухожилия. Стойкое нарушение опорной функции стопы приводит к перегрузке передненаружных отделов стопы с последующим образованием болезненных участков гиперкератоза кожных покровов и трофических язв. Прогрессирующий характер течения не- вральной амиотрофии Рота-Шарко-Мари, болезни Фридрейха, миопатии приводят к дальнейшему поражению периферических нервных стволов, возникновению нейротрофических расстройств и к более выраженной деформации стоп.

Для больных с остаточными компонентами врожденной косолапости, как правило характерно значительная деформация костей стопы, а также укорочение ее длины.

Таким образом, трудности лечения данной категории больных обусловлены прогрессирующим характером заболеваний, вызвавших образование деформаций стоп, сочетанием и степенью выраженности компонентов деформации, одно или двусторонним характером поражения, а также наличия сопутствующих трофических нарушений.

Хирургическое лечение данной категории больных представляет значительные трудности, так как применяемые различные резекции костей стопы требуют удаления большого количества костной ткани, что травматично и значительно укорачивает стопу. При наличии трофических расстройств и рубцов открытое оперативное вмешательство связано с повышенным риском некроза тканей и усугубления нейротрофических расстройств.

Поэтому лечение данной категории больных остается актуальной проблемой в хирургии стопы.

Материал и метод

Нами представлен опыт оперативного лечения 141 больного с эквиноэкскаватоварусной деформацией 185 стоп, находившихся на лечении в Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и

Многопрофильном медицинском центре Банка Российской Федерации за период с 1973 по 2014 год. Возраст больных составлял от 18 до 64 лет, из них мужчин – 81, женщин – 60. При этом следует отметить, что 89% из них трудоспособного возраста. Причины развития деформаций представлены в табл. 1.

Деформации стоп имели разнообразие видов и сочетания компонентов и чаще были многокомпонентыми. Преобладали эквиноэкскаватоварусная ( 62,6%) и эквиноварусная ( 24,1% ) деформации. Однокомпонентная деформация отмечена у 13,3 % пациентов. У 44 ( 31,2% ) пациентов деформация была двусторонней. На 72 стопах ( 38,9% ) отмечались резко выраженные компонеты деформации, а также имелись посттравматические грубые кожные рубцы, трофические нарушения.

Таблица 1

Распределение больных по причине развития деформации

|

Причина образования деформаций стоп |

Кол-во больных |

Кол-во стоп |

Кол-во больных % |

|

Травма с поражением периферических нервов |

61 |

61 |

43,3 |

|

Болезнь Рот-Шарко-Мари, болезнь Фридрейха, миопатии (мионейрогенные заболевания) |

44 |

88 |

31,2 |

|

Миелодисплазия |

7 |

7 |

4,9 |

|

Последствие полиомиелита |

26 |

26 |

18,5 |

|

Врожденная косолапость (леченая) |

3 |

3 |

2,1 |

|

Всего |

141 |

185 |

100 |

Тактика выбора метода и объема оперативного вмешательства определялась причиной образования деформации, одно-или двусторонним характером поражения, наличия тех или иных компонетов деформации, степенью их выраженности и ригидности, состоянием активных и пассивных движений в голеностопном суставе, а также наличием трофических нарушений в области стопы и голеностопного сустава (табл. 2).

Таблица 2

Количество произведенных операций в зависимости от характера оперативного вмешательства

|

№ п/п |

Характеристика оперативного вмешательства |

Количество стоп |

|

1 |

V-остеотомия I плюсневой кости |

14 |

|

2 |

Клиновидная резекция, 3-х суставной артродез |

73 |

|

3 |

Клиновидная резекция, 4-х суставной артродез |

26 |

|

4 |

Закрытая коррекция в шарнирно-дистракционном аппарате |

72 |

|

Всего |

185 |

|

В зависимости от вышеизложенного пациенты распределены на 4 группы и для каждой из них определен объем оперативного вмешательства.

Для устранения компонентов деформации на 116 стопах выполнены корригирующие остеотомии I плюсневой кости, резекции костей стопы и по показаниям 3-х или 4-х суставные артродезы, в сочетании с хирургическими вмешательствами на мягких тканях. На 72 стопах компоненты деформации устранены с применением шарнирно-дистракционного аппарата (ШДА), при необходимости, также в сочетании с вмешательствами на мягких тканях (табл. 2).

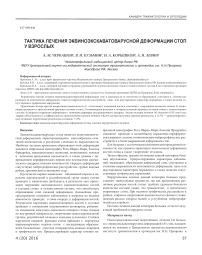

Первую группу составили пациенты (14 стоп) с болезнью Рота-Шарко-Мари, Фридрейха, миопатией с наиболее легкой деформацией стоп. Основным компонентом деформации был полый, за счет опущения к подошве головки I плюсневой кости и рубцового сокращения подошвенного апоневроза. Функция голеностопного сустава нарушена незначительно - разгибание стопы до 90°. Пациентам были произведено рассечение подошвенного апоневроза, V-образная остеотомия I плюсневой кости с фиксацией спицей или винтом (рис. 1, пункты 1, 2). В послеоперационном периоде осуществлялась гипсовая иммобилизация в течение 3–4 недель, затем назначалось ношение обуви с жестким задником, ортопедической стелькой с выкладкой сводов и пронатором по наружному отделу стопы.

Рис. 1. Схема операций при эквиноэкскаватоварусной деформации .

1. Рассечение подошвенного апоневроза 2.V-образная остеотомия I плюсневой кости 3. Удлинение ахиллова сухожилия 4.Клиновидная резекция по суставу Шопара с иссечением клина к тылу и кнаружи 5. Клиновидная резекция по подтаранному суставу с иссечением клина кзади и кнаружи 6. Артродез голеностопного сустава

Вторую группу составили пациенты с более тяжелой деформацией стоп при мионейрогенных заболеваниях, последствиях травмы с поражением периферических нервов, миелодисплазией и леченной врожденной косолапости. Больным этой группы на 73 стопах с эквиноэкскаватоварусной деформацией, но с сохранением активных движений в голеностопном суставе была произведена операция клиновидной резекции и 3-х суставного артродеза, дополненная на 22 стопах рассечением подошвенного апоневроза, V-образной остеотомией I плюсневой кости и удлинением ахиллова сухожилия (рис. 1 пункты 1-5) . Фиксация 3-х суставного артродеза осуществлялась спицами до 6 недель, однако более оптимально применение 3 винтов (рис. 2). В послеоперационном периоде осуществлялась гипсовая иммобилизация в течение 2-3 месяцев с последующим но-

Рис. 2. Рентгенограмма после 3-х суставного артродеза с фиксацией винтами шением ортопедической обуви с берцами или жестким полукорсетом для закрепления результата.

В третью группу вошли пациенты с последствиями полиомиелита, болезнью Рота-Шарко-Мари, Фридрейха, миопатией, а также после травм. Эта группа больных характеризовалась сочетанием эвиноэкскаватоварусной деформацией с отвисающей паралитической стопой или наличием остеоартроза голеностопного сустава с выраженным болевым синдромом. Движения в голеностопном суставе либо отсутствовали, либо резко ограничены и болезненные. На 26 стопах выполнена клиновидная резекция и четырехсуставной артродез с наложением шарнирнодистракционного аппарата (ШДА) для восстановления формы и функции стопы и голеностопного сустава [5]. На 14 стопах дополнительно произведено рассечение подошвенного апоневроза , V-образная остеотомия I плюсневой кости, а также удлинение ахиллова сухожилия. Применение ШДА позволяет провести компрессию артродезированных суставов, а также в послеоперационном периоде провести коррекцию наиболее оптимального эквинуса стопы. В течение 2-3 месяцев осуществлялась стабилизация в аппарате с нагрузкой на оперированную конечность. После демонтажа аппарата снимали мерку для изготовления ортопедической обуви и накладывали гипсовый сапожок с каблуком на 2-3 месяца, затем рекомендовали использование ортопедической обуви с жестким полукорсетом в течение 6-12 месяцев.

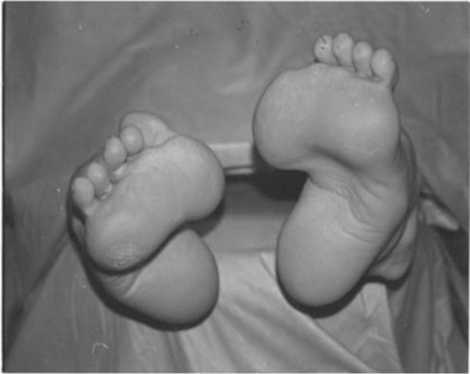

Четвертую группу составили пациенты (72 стопы) с мионей-рогенными заболеваниями, а также с последствиями травмы и с поражением периферических нервов. У всех пациентов отмечалась резко выраженная эквиноэкскаватоварусная деформация, осложненная грубыми кожными рубцами, нейротрофическии-ми нарушениями. Для устранения деформации у этой категории пациентов необходима клиновидная резекция костей со значительным удалением костной ткани, что травматично, значительно укорачивает стопу, а также связано с высоким риском возникновения тяжелых инфекционно-воспалительных осложнений.

Для коррекции деформации стоп применялся шарнирнодистракционный аппарат [5]. Суть методики заключается в том, что за счет дозированной дистракции мягких тканей в аппарате, соответствующих отделов стопы осуществляется перемещение костей стопы в суставах, тем самым устраняются компоненты деформации. 25 пациентам ШДА наложен на обе стопы одновременно. Длительность дозированной коррекции, в зависимости от выраженности компонентов деформации составляла от 1 до 2 месяцев, затем осуществлялась фиксация в аппарате в течение 1-2 месяцев. В процессе коррекции на 12 стопах проведено закрытое рассечение подошвенного апоневроза, ахиллова сухожилия. Свободная подошвенная поверхность от конструкций аппарата позволяла нагружать нижние конечности с использованием подстопника. После демонтажа аппарата осуществлялась гипсовая иммобилизация в течение 1-2 месяцев для стабилизации достигнутой коррекции деформации с последующим ношением ортопедической обуви с жестким корсетом. В последующем 15 больным остаточные компоненты деформации устранены с помощью более экономной клиновидной резекции костей.

Результаты

Результаты лечения проанализированы в сроки от 1 года до 12 лет с момента операции (табл. 3) у 141 пациента (табл. 3). При этом следует отметить, что в первые годы после лечения исходы проанализированы у всех пациентов.

Хороший результат отмечен на 155 стопах (82,4%). У этих больных исправленная форма стопы сохранена или имелся компенсаторный эквинус. При удовлетворительном результате на 22 стопах (11,7%) отмечаются слабо выраженные отдельные компоненты деформации, которые вполне компенсируются ношением ортопедических стелек и обуви.

На 11 стопах (5,9%) исход расценен как неудовлетворительный, так как были выявлены выраженные компоненты деформации, нарушающие походку и опорную функцию стопы. Причиной неудовлетворительных результатов явилось прогрессирование основного заболевания ( невральная амиотрофия Рота-Шарко-Мари), трудности при коррекции в аппарате и ее неполное завершение. В последующем этим больным имеющиеся компоненты устранены клиновидной резекцией костей стопы.

Ввиду многокомпонентности деформации стоп для объективизации исходов лечения специально разработана многобалльная схема, в основу которой положено сравнение формы и функции стопы с таковыми у здоровых людей [3]. Сумма баллов при оптимальном исходе составляет 100. С помощью схемы проведена оценка анатомо-функционального состояния 54 стоп. Если до лечения колебание суммы баллов составляло от 24 до 50, то после лечения от 60 до 91 балла.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением при коррекции деформации ШДА явилось прорезывание и нагноение мягких тканей вокруг спиц, отмеченное у 17 пациентов. При проведении открытых оперативных вмешательств отмечены поверхностные некрозы краев ран и инфекционно-воспалительные процессы у 2 пациентов (1,3 %). Данные осложнения не повлияли на конечный результат.

Современные методы исследования параметров стояния и ходьбы (педо- и подография) подтверждают значительное улучшение функции нижних конечностей после устранения деформации стоп, выражающееся в повышении темпа ходьбы, улучшения распределения нагрузки, увеличения площади опо-

Таблица 3

Характер и исходы оперативных вмешательств

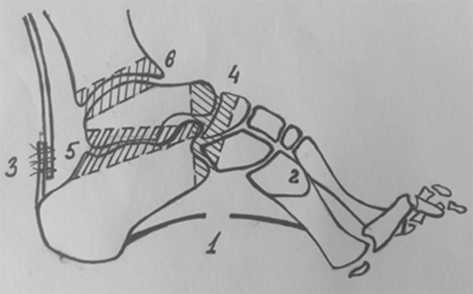

Рис. 4. Вид стоп сзади больного Б. до лечения

На ниже предлагаемом нами клиническом примере показаны большие возможности устранения эквиноэкскаватоварус-ной деформация стоп с применением шарнирно-дистракционного аппарата для восстановления формы и функции стопы и голеностопного сустава [1, 5].

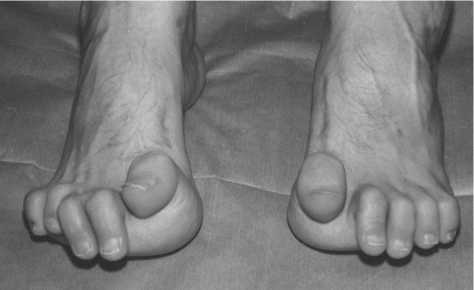

Клинический пример. Пациент Б., 20 лет поступил в травматолого-ортопедическое отделение Медицинского центра Банка России с диагнозом: эквиноэкскаватоварусная деформация стоп на почве невральной амиотрофии Рота-Шарко-Ма-ри( рис. 3–6).

Рис. 5. Вид стоп с подошвы больного Б. до лечения

Под наркозом 14.02.12г. проведено закрытое наложение ШДА. В течение 6 недель в аппарате произведено устранение компонентов деформации (рис. 7). В последующем после стабилизации достигнутой коррекции через 1 месяц аппараты демонтированы и пациенту рекомендовано ношение ортопедических ботинок. При осмотре пациента через 1 год на правой стопе (рис. 8) отмечено наличие умеренно-выраженного варус-ного и полого компонентов деформации, которые устранены рассечением подошвенного апоневроза, V-образной остеотомией I плюсневой кости, проведением клиновидной резекции костей стопы, 3-х суставного артродеза (рис. 9–13). На левой стопе имелся полый компонент за счет опущения головки I плюсневой кости, коррекция которого проведена путем рассечения подошвенного апоневроза и V-образной остеотомией.

Рис. 3. Вид стоп спереди больного Б. до лечения

Рис. 6. Рентгенограмма стоп больного Б. до лечения

Обсуждение

По данным литературы, несмотря на существование многочисленных методов коррекции деформации стоп у данной категории больных процент неудовлетворительных результатов остается высоким – от 18,9 до 50% . [1, 2, 3, 6,–9].

В отечественной и зарубежной литературе общепризнана эффективность клиновидной резекции костей стопы и трехсуставного артродеза при эквиноэксаватоварусной деформации легкой и средней степени тяжести [4].

Рис. 7. Вид стоп в аппаратах больного Б.

Рис. 8. Вид стоп спереди после аппаратного лечения

Рис. 9. Рентгенограммы стоп больного Б.после демонтажа аппаратов

Рис. 10. Вид стоп спереди после аппаратного лечения и проведения 3-х суставного артродеза

Одномоментная хирургическая коррекция тяжелых экви-ноэкскаватоварусных деформаций стоп мнению большинства хирургов в значительной степени может приводить к обширным некрозам мягких тканей стопы, нейротрофическим расстройствам и значительному укорочению стопы [9, 10]. При лечении данной категории больных чаще всего предлагается многоэтапное лечение с дозированной коррекцией компонентов деформации. Для их устранения необходимо обязательно вмешательства на костях и суставах в сочетании с артролиза-ми и другими вмешательствами на мягких тканях, а также применять аппараты внешней фиксации.

По данным литературы предлагаются различные подходы в решении этой сложной проблемы.

В нашей стране имеется большой опыт лечения данной тяжелой категории больных с применением шарнирно-дистракционных аппаратов Волкова-Оганесяна, компрессионно-дистракционых аппаратов Илизарова. С помощью аппаратов наружной фиксации появилась возможность дозированной коррекции всех компонентов деформации, при этом одновременно на обеих стопах.

Рис. 11. Вид стоп сзади после аппаратного лечения и проведения 3-х суставного артродеза на правой стопе

Рис. 12. Вид стоп с подошвы после аппаратного лечения и проведения 3-х суставного артродеза

Рис. 14. Рентгенограмма (прямая проекция) правой стопы больного Б. после 3-х суставного артродеза

Рис. 13. Рентгенограмма(боковая проекция) правой стопы больного Б. после 3-х суставного артродеза

В Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова в течение многих лет разрабатывалась тактика лечения больных с эквиноэкска-ватоварусной деформацией стоп различной этиологией [1, 3–5, 11]. Пациентам проводилось закрытое наложение специально разработанного для стопы шарнирно-дистракционного аппарата Волкова-Оганесяна, что позволило не только устранять компоненты деформации, но и разрабатывать движения в голеностопном суставе.

У большей части пациентов деформация устранена закрытым методом полностью или значительно уменьшены ее компоненты. У части больных не удавалось полностью устранить деформацию, остаточные компоненты которой исправлены путем проведения клиновидной резекции. Применение разработанной методики позволило получить хорошие результаты в 70,7–87,1% случаев, 8,4-18,6% удовлетворительных результатов и 4,5–10,7% – неудовлетвортельных у пациентов с различной этиологией эквиноэкскаватоваурсной деформацией стоп.

В клинике им. академика Г.А.Илизарова [2, 10] при коррекции эквиноэкскаватоварусной деформации проводят различного вида остеотомии костей стопы с последующим наложением аппарата Илизарова и на основе управляемого чрескостного остеосинтеза не только устраняют деформацию стопы, но и проводят коррекцию ее длины. Положительные результаты достигнуты в 96,4% случаев.

Мухамадеев А.А. с соавт. [6,7] при лечении врожденной косолапости первым этапом проводили рассечение капсульносвязочного аппарата стопы, удлинение ахиллова сухожилия, вскрывались таранно-ладьевидный и таранно-пяточные суставы, удалялся только хрящ, без резекции костей. Затем накладывался аппарат внешней фиксации и постепенно проводилась коррекция компонентов. Впоследующем в зону дефектов между костями стопы проводилось заполнение костными аутотрансплантатами. Хороший результат достигнут в 63,6% случаев, удовлетворительный - в 36,4%.

В зарубежной литературе имеется опыт лечения тяжелых форм эквиноэкскаватоварусной деформации с применением аппаратов Илизарова.

Emara K., Moatasem H., Shazly O. [14] в двух группах пациентов с тяжелыми деформациями проводили операции на мягких тканях, клиновидные резекции костей с последующим наложением аппарата Илизарова. В первой группе пациентов проводилась дополнительная коррекции в аппарате с последующей фиксацией в аппарате. Во второй группе после полного устранения деформации аппарат демонтирован и проводилась фиксация канюлированными винтами. При изучении результатов статистически значимых различий в обеих группах не было, за исключением более короткого периода фиксации в аппарате. Хорошие результаты составили 71,2%,удовлетвори-тельные-18,6%, неудовлетворительные- 10,2%.

Ряд других зарубежных авторов [12,13,15,16,17] при коррекции тяжелых деформаций стоп применяли различные методы многоэтапной коррекции.

Анализ результатов лечения этой тяжелой категории пациентов по данным литературы показал, что применяемые методы лечения имеют как отдельные преимущества, так и недостатки.

Результаты нашего исследования коррелируются с данными литературы.

Вывод

Предлагаемая тактика лечения 141 больного с эквиноэк-скаватоварусной деформации 188 стоп различной этиологии, степени выраженности ее компонентов, а также осложненных форм позволила восстановить форму и функцию стопы и голеностопного сустава с наименьшим риском различных осложнений.

Список литературы Тактика лечения эквиноэкскаватоварусной деформации стоп у взрослых

- Истомина И.С., Оганесян О.В., Левин А.Н. Система лечения мионейрогенных деформаций стоп у взрослых//Вестник травматол. ортопедии им Н.Н.Приорова. -2001. -№2. -С.81-86.

- Клинические возможности метода управляемого чрескостного остеосинтеза в хирургии кисти и стопы/Шевцов В.И., Исмайлов Г.Р., Кузовков А.И. и др.//Гений Ортопедии. -1998. -№4. -С.109-116.

- Кузьмин В.И. Лечение эквиноэкокаватоварусной деформации стоп у взрослых шарнирно-дистракционными аппаратами: Автореф. дис.. канд. мед. наук. -М., 1990. -12 с.

- Левин А.Н., Корышков Н.А. Результат одномоментной хирургической коррекции деформации обеих стоп при болезни Рот-Шарко-Мари//Вестник травматол. ортопедии им Н.Н.Приорова. -2012. -№1. -С.77-78.

- Оганесян О.В., Кузьмин В.И., Поваров Л.А. Аппарат для восстановления формы и функции стопы и голеностопного сустава: А.С.169908-А1 СССР. -№4772547/14; заявл. 24.11.89; опубл. 07.12.91, Бюл. №45. Приоритет 8.08.91. -3 с.

- Особенности анатомических изменений стопы и оперативное лечение врожденной косолапости тяжелой степени у взрослых/Мухамадеев А.А., Корышков Н.А., Норкин И.А. и др.//Вестник новых мед. технологий. -2012. -T.XIX, №3. -С.79-81.

- Оперативное лечение паралитической эквинусной деформации стопы тяжелой степени у взрослых (случай из клинической практики)/Мухамадеев А.А., Корышков Н.А., Балаян В.Д., Гражданов К.А.//Вестник травматол. ортопедии им.Н.Н.Приорова. -2012. -№4 (66). -С.105-109.

- Течение неспецифического воспалительного процесса при невральной миотрофии/Светухин А.М., Жуков А.О., Борисов И.В., Глущенко Е.В.//Хирургия. -1997. -№4. -С.67-68.

- Талышинский Р.Р., Рынденко В.Г., Прозоровский В.Ф. Анализ причин неудовлетворительных исходов оперативных вмешательств при деформациях стоп и их профилактика//Ортопедия, травматология и протезирование: Патология стопы и голеностопного сустава. -Киев, 1971. -С.130-135.

- Шевцов В.И., Исмайлов Г.Р. Оперативное лечение больной с врожденной рецидивирующей косолапостью на основе управляемого чрескостного остеосинтеза//Гений Ортопедии. -1997. -№2. -С.87-89.

- Oganesyan O.V., Istomina I.S., Kuzmin V.I. Treatment of equinocavovarus deformity in adults with the use of a hinged distraction apparatus//J. Bone Joint Surg. -1996. -Vol.78A. -P.546-556.

- Ball T., Butler M., Parsons S. Pes Cavus -not just a clinical sign. Diagnosis, aetiology and management//ACNR. -2013. -Vol.12, N6. -P.16-19.

- Van Roermund P Correction of untreated severe talipes equinocavovarus deformity in both feet by transverse talocalcaneal osteotomy and gradual soft tissue lengthening by using an Ilizarov ring fixator//Limb Lengthening and Reconstruction Surgery Case Atlas. -Springer, 2014. -P.1-8.

- Emara K., Moatasem H., Shazly O. Correction of complex equino cavo varus foot deformity in skeletally mature patients by Ilizarov external fixation versus staged external-internal fixation//Foot and Ankle Surgery. -2011. -Vol.17. -P.287-293.

- Surgical treatment of cavus foot in Charcot-Marie-Tooth disease: a review of twenty-four cases/Faldini C., Traina F., Nanni M. et al.//J. Bone Joint Surg. Am. -2015. -Vol.97. -e30(1-10).

- Leeuwesteijn A., de Visser E., Louwerens J. Flexible cavovarus feet in Charcot-Marie-Tooth disease treated with first ray proximal dorsiflexion osteotomy combined with soft tissue surgery: A short-term to mid-term outcome study//Foot and Ankle Surgery -2010. -Vol.16. -P.142-147.

- Brodsky J.W. The adult sequelae of treated congenital clubfoot//Foot Ankle Clin. North Amer. -2010. -Vol.15. -P.287-296.