Там, где алмазы руками берут

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128035

IDR: 149128035

Текст статьи Там, где алмазы руками берут

Утром следующего дня из душных, перегруженных транспортом централь- ных улиц Белу-Оризонте наше авто вырывается, наконец, на продуваемую ветром дорогу в направлении Диаман-тины. Впереди 300 км пути. Мы оказались в объятиях Бразильского плоскогорья. Плато занимает большую часть юго-восточной половины страны. Высота плато от 300 до 900 м, во многих местах eго пересекают реки и невысокие горные цепи. Отдельные вершины поднимаются почти до 3000 м. Асфальтовая лента упруго втягивается под машину. Утренний ветерок с окрестных гор приятно холодит лицо, сердце радуется: «Свершилось, едем к местам, где алмазы руками берут».

С нами были коллеги из Гeрмa-нии — Ричард Вирт и eго супруга Стефани. В поездке группу сопровождали профессор Й. Карфункель, докторант М. Мартинс, аспирантка Глосия и студент Фелип, занимающийся проблема- ми алмазообразования. Предстояло добраться до места контакта супергруппы Эспиньясо (мезопротерозой) и группы Макаубас (неопротерозой) в районе р. Капивара. Часа через три сворачиваем с асфальта на грунтовую дорогу, которая петляя повела наши фиаты в гору. Стоп. Прикрепив карты к кузову авто, проводим рекогносцировку предстоящего маршрута. Да- лее — пеший переход налегке. Йохим предложил все вещи, вплоть до кошельков, оставить в авто, и тут же пояснил: «Местное насе- ление “стерильно” честное». Это при- ятно удивило, на фоне невольно всплыв- ших воспоминаний о другом уголке Бразилии — Рио, где у меня и моего коллеги пытались отобрать деньги и

другие материальные ценности. Помня об этом, я все же все ценные (?) вещи затолкал в рюкзак, о чем впоследствии весьма сожалел. Жара (+35 °С), пробираемся через густые с наш рост заросли, энергично смахивая с себя многочисленных карапатусов (разновидность клещей), в их числе имеются индивиды — носители желтой лихорадки. К тому же постоянно приходится смот- ся

тяжелой ношей.

Наконец, искомая водная артерия и геологические разрезы достигнуты. Переходя от одного обнажения к другому, при квалифицированных пояснениях наших гидов, мы «погружались» в познание геологии нового для нас регио- на. Повсюду поноры — отверстия в горных породах, зияющие дыры, ко- лодцы, поглощающие воду и отводящие её в глубину закарстованного массива. Преодолевая нагромождение камней, Йохим (опытный скалолаз) увлекшись пояснениями, поскользнулся — в воду улетела цифровая фотокамера, а сам он при падении серьезно повредил себе челюсть. «ЧП» случилось за пару сотен метров до водопада — конечной точки нашего маршрута и места запланированного привала. Несмотря на райские условия для отдыха, необходимо было продолжить путь в Диаман-тину, чтобы успеть, по настойчивой рекомендации бразильских друзей, на музыкальный вечер Vesperata.

В сумерках подъехали к Геологическому институту (собственность федерального университета штата Mи-нас-Жерайс). В апартаментах старинного (XVII в.) здания института, рас- положенного в центральной части г. Диамантины, нам предстояло прожить несколько дней (в этот период занятия не велись). Институт специализируется в основном на переподготовке геологических кадров в масштабе всей страны. Здесь же проводятся практические занятия и полевая практика у студентов-геологов, обучающихся в университете.

Mузыкальное мероприятие началось в полночь на центральной площади города, окруженной трех-четырехэтажны-ми строениями с огромными балконами. В центре площади на миниатюрной сцене находился дирижер, а вокруг по всей площади за столиками с тонизирующими напитками и незатейливой снедью разместились участники вечеринки. Под бурные аплодисменты взлетают руки дирижера — и к слаженной работе готовы оркестранты сразу несколь- еще и город музыки. На протяжении веков, в результате смешения культур африканских рабов и португальцев и значительного влияния католической церкви, эти «вечера», корни которых ухо-

Диамантина: ночью — город музыки для интеллектуалов, днем — концертные площадки для детей и взрослых ких духовых оркестров, разместившихся на балконах. Под мерцание звезд звучит одно произведение за другим: гимн Диамантины, затем поплыли волны вальса Штрауса, далее — ритмы самбы… Для нас было открытием то, что Диамантина — это не только старейший центр мировой алмазодобычи, но

Бразильцы знают толк в напитках. Россиян угощает профессор Д. Вальде (Detlef Walde) из государственного университета г. Бразилиа (4-й слева)

дят в начало 17 в. (период золотоалмазной лихорадки), приобрели неповторимый колорит и стали традиционными. На этот праздник приезжают из разных районов штата Mинас-Же-райс. Сегодня многое на этом музыкальном празднике связано с бывшим президентом Брази-

лии fiсцелино Кубичеком (при его президентстве построена уникальная по архитектурному выражению столица Бразилиа). Он был родом из Диаман-тины и стал известен как президент «Bossa Nova». B. N. — бразильская самба, созданная в 60-х гг. для интеллектуалов. fiсцелино любил ночную жизнь, музыку, женщин, кабаре, вечеринки и т. д. «fl приехал из Диаманти-ны и эта жизнь течет в моей крови», — так однажды он публично заявил.

Немного утомленные музыкальной вечеринкой, утром следующего дня мы пришли на регистрацию участников объединенных IV Бразильского и II fiжно-Американского

«Только Бог знает, как образовались карбонадо», — уверяет нас американский профессор Стефан Хаггерти

симпозиумов по геологии алмазов.

Всего было представлено 57 докладов, в числе которых примерно 30 % из России. (18 докладов, из них от Республики Коми — 9). Активность россиян на различных латиноамериканских научных форумах в последние годы — явление устойчивое. Из общего числа докладов наиболее информативными и наполненными новыми данными были сообщения американского исследователя, профессора С. Хаггерти «Inovations and developments in diamond geology»; доктора Р. Вирта из Германии «Micro- and nanometer sized inclusions in diamonds». Значительный интерес вызвали также российско-бразильские исследования по проблеме карбонадообразования.

ся добывать незаконно алмазы на дан-

ной территории, уничтожаются индей-

Насыпные кварциты Галью-де-Mигел , имеющие значительное площадное распространение в области кратона Эспиньясо

В процессе кулуарного обсуждения наших научных результатов с С. Хаггерти, американский коллега неожиданно сказал: «Только Бог знает, как образовались карбонадо». После трехча-

ходится самое крупное коренное месторождение алмазов в fiжной Америке, дополнительно к 32 кимберлитовым

цами. Нападая на охотников за алмазами, индейцы используют мелкокалиберные ружья, стрелы, копья и кинжалы. Учитывая эти обстоятельства, Mак-су для выполнения полевых работ в данном регионе, по договоренности с вождями племен, приходится брать надежную охрану в лице индейцев. В качестве презента представители фирмы «Samsul Mineracao» вручили нам для исследования коллекцию минералов-индикаторов (пироп, Cr-диопсид, оливин, хромит, Mg-ильменит), характеризующих процессы ким-берлитообразо-вания одной из трубок в данном регионе. Правда, с оговоркой — прислать им результаты анализов.

сового общения выяснилось, что ми-

телам, открытым ранее, компанией

В процессе и после оконча-

нералоги из Сыктывкара и их бразильские коллеги знают нечто «запредельное» (например, включения внутри алмазных кристаллитов тождественны включениям кимберлитовых алмазов, что практически однозначно говорит о

Vaaldiam resources Ltd год назад обнаружено еще одно сообщество кимберлитов. Найденное тело, названное Clara-2, принадлежит кластеру кимберлитовых тел, расположенному на площади 575 га. Трубки и силоподобные

ния научного форума мы посетили ряд алмазодобычных участков в окрестностях Диамантины и в других районах штата Mинас-Жерайс. Первые алмазы (осколочные) обнаружены в Бразилии приблизительно 285 лет назад

(~1720 г.) в небольшом районе Тежю-со, в центральной части штата Mинас-Жерайс, который позже назвали Диамантина. С тех пор алмазодобыча из года в год растет, и вокруг Диа-мантины сформировалась не только добывающая, но и обрабатывающая индустрия этого драгоценного кам-

Алмазоносные метаконгломераты — образования Сопа-Брумади-нью, известного у специалистов всего мира как самое первое нахождение алмазов в таких породах. Зафиксированный пласт на фото является геологическим памятником и охраняется бразильским законом

тела кимберлитов, по мнению специалистов,

связаны турным ментом

со струк-линеа- север-се-

карбонадо, как об эталоне поликрис-таллической фации мантийных алмазов). На мой взгляд, знаменательным событием явилось также сообщение (правда, на банкете) одного из бразильских коллег о недавнем открытии в Бразилии новых коренных алмазопро-явлений. Оказалось, что в бассейне

веро-западного простирания, вмещающим еще две алмазоносные трубки — Cosmos-1 и 2. Кроме того, выявлено еще по крайней мере пять малоконтрастных аномалий магнитного поля, расположенных вдоль этого тренда. Предполагается, что эти геофизические объекты являются не открытыми пока кимберлито-

р. Амазонки, в штате Рондония, где на-

выми трубками. Диггеры, пытающие-

В тяжелой фракции отсеиваются в основном мелкие алмазы. Mинералы, характер-

ные для кимберлитов, отсутствуют

ня. Полевые данные свидетельствуют о том, что алмазы, добываемые в Диа-мантине — докембрийского возраста. Источники-породы — это конгломераты верхнего протерозоя (формация Сопа-Брумандина) или даже более древнего возраста. При этом в тяжелой фракции отсутствуют минералы, характерные для кимберлитов. В то же время фангломератный характер здешних метаконгломератов наводит на мысль, что первичные источники могут находиться недалеко от современных рудников. Алмазы из окрестностей Диа-мантины характеризуются шерохова-

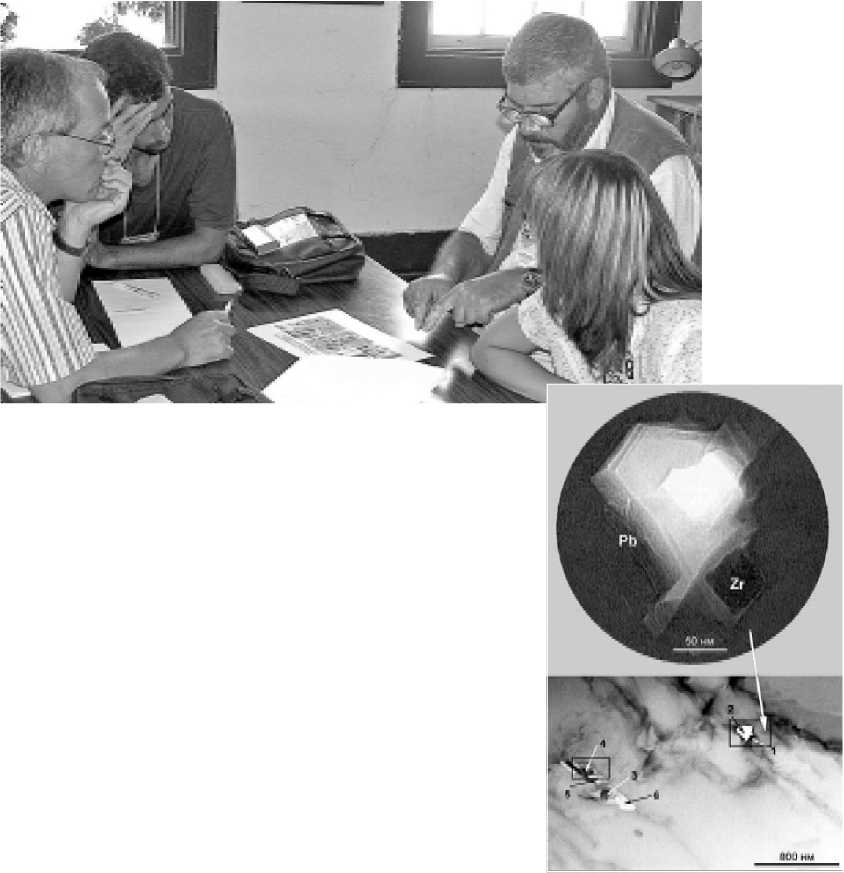

Обсуждение результатов совместных исследований наноразмерных включений в алмазных кристаллитах карбонадо.

Слева-направо: Р. Вирт, М. Мартинс, В. Петровский, Н. Бушенева.

1 — циркон; 2 — Pb; 3 — силикат Ca, Ba, Fe, Al; 4 — кварц; 5 — слюда (?);

6 — мусковит лин, циркон,

той поверхностью с зеленоватой пленкой. Эта пленка исчезает во время шлифования, получаются камни высокого качества. Включения и кристаллографические дефекты встречаются редко. В 1822 г. алмазы были найдены также в центральной части соседнего штата Байя (примечательно, что здесь находится большое количество карбонадо и других поликристаллических разновидностей алмаза). Карбонадо извлечены из метаконгломератов мезапроте-розоя группы Шапада Диамантина (первичный источник породы неизве- стен). Здесь же в 1905 г. был найден продукта.

хризоберилл, фосфаты

самый крупный в мире карбонадо «Сержио» (вес 3167 карат)* .

Качество алмазов из россыпей для каждой области колеблется: например, в Диамантине геммологические типы доминируют над промышленными, в то время как в Жуине (штат Mату-Грос-су) — преобладают промышленные типы. В штате Парана — 70 % драгоценные камни, однако крупных камней пока не обнаружено. Карбонадо встречаются, но редко. Крупные алмазы (несколько сотен карат) находили время от времени в западной части штата Mинас-Жерайс. Здесь же в 1960 г. были обнаружены кимберлитового типа породы, имеющие минералогические и петрографические характеристики и соединения основных химических элементов, подобно известным кимберлитам.

Значительные запасы содержатся в россыпях р. Жеки-тиньеонья, около 100 км к северу от Диамантины. Здесь в 1966 г. были запущены современные драги, которые перерабатывают до 9 млн м3 россыпной гальки в год, со средней выработкой 70 тыс. карат алмазов и 150 кг золота в виде побочного

Алмазодобыча в небольших масштабах, как правило, ведется на основе «земляных работ», при этом отсеиваются преимущественно мелкие алмазы. Обычно диггеры используют на- садки гидромонитора и отсадочные устройства для извлечения алмазов и золота. Такой тип работ финансируется посредниками, живущими в городах недалеко от разрабатываемой рос- сыпи. Посредники покупают всё, что добывается старателями, для последующей перепродажи другим посредникам в более крупные города, где алмазы продают иностранцам. В большинстве случаев такой примитивный способ добычи алмазов сохранился до сегодняшних дней и характерен для всей Бразилии.

Несмотря на широкое распространение россыпей, в Бразилии добыча алмазов по сравнению с другими странами незначительна. Согласно официальным данным (2000 г.), добывается приблизительно 1 млн карат в год, что со- ставляет 2 % мировой добычи. Галька обладает сортом лишь 0.008 карат на м3. Однако запасы огромны и составляют примерно 400 млн м3.

Наиболее интересными в наших полевых экскурсиях были районы р. Mакаубас. Река размывает алмазосодержащие породы серий минас и эспе-ньясо. Здесь в составе аллювиальных россыпей установлены и тела карбонадо массой до 830 карат, и монокристаллы алмазов массой до 262 карат. Кроме того, в аллювиальных россыпях на рассматриваемой территории встречаются алмазные осколки, доля которых относительно монокристаллов достигает 50 %. На поверхности осколков часто обнаруживаются следы флюидо-магматического травления и механического износа. В качестве аллювиально-парасте-рических спутников алмазов установлены альмандин, анатаз, андалузит, бадделеит, браунит, брукит, гематит, гетит, горсейксит, касситерит, кианит, корунд, ксенотим, лимонит, магнетит, монацит, пирит, пироп, рутил, самородные платиноиды, ставролит, ти-таномагнетит, турма-

(Freyberg, 1934). Среди перечисленных минералов практически нет традиционных сингенетических спутников алмазов, но много минералов, чуждых, как считается, местным горным поро- дам.

Из Диамантины выехали на одном авто, Mакс, Фелип, Алекс и я. Травмированному Йохиму врачи запретили полевые выезды, ему предстояла «ин-

тенсивная» терапия. Глосия осталась ему помогать. А. Пыстин и Нина возвратились в Россию, там их ожидали другие неотложные дела. Нам же важно было осмотреть интересующие нас объекты, а также, если повезет, самим отобрать коллекцию образцов. По дороге продолжали знакомиться с особенностями геологического строения региона. Посетили некоторые геологические объекты — это насыпные кварциты — образования Гилью-де-Mигел, плейстоценовые алмазоносные отложения (коллювиальные отложения континентального оледенения в Бразилии, сформированные примерно 22 тыс. лет назад), отложения в русле р. Жекити-ньеонья, кластические дайки, метабазальты (лава) возрастом примерно 900 млн лет и др.

Д. г.-м. н. В. Петровский

Продолжение в следующем номере.

ДОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ НАIIfiЖНО-АМЕРИКАНСКОМСИМПОЗИУМЕ

ПОГЕОЛОГИИАЛМАЗОВ

-

V. A. Petrovsky, V. I. Silaev, M. Martins, A. E. Sukharev, J. Karfunkel. Carbonados from Brazil: mineralogical characteristics and structures.

-

Y. V. Glukhov, S. I. Isaenko, A. E. Sukharev, M. Martins, V. A. Petrovsky. Luminescent characteristics of diamonds of the Macaubas River Basin, Brazilian placer deposit.

A. E. Sukharev, V. A. Petrovsky, M. Martins. The mechanism of phase transformation of graphite diamond.

M. I. Samoilovitch, V. A. Petrovsky, V. P. Khityunin, D. V. Petrovsky. The problem of diamond genesis in natural and experimental systems.

L. V. Makhlaev, I. I. Golubeva, V. A. Petrovsky, M. Martins. On the nature of so-called «crater facies» of diatremes in connection with a problem of «kimberlite volcanism».

A. M. Pystin, Yu. I. Pystina. Subdivision of the northern part of the European diamond superprovince into districts based on paleogeodynamic indicators.

A. M. Pystin, Yu. I. Pystina, N. A. Busheneva. Early Precambrian eclogite-bearing complexes from the Urals as possible sources of diamonds of metamorphic genesis.

W. Iwanuch, A. B. Makeev, M. M. Kondo. Pelнculas metalicas sobre os diamantes de Juнna, Mato Grosso.

W. Iwanuch, A. B. Makeev, G. V. Saparin, S. K. Obyden, M. M. Kondo. Miberalogia, in-clusхes, catodoluminescкncia e composiзгo isotуpica do carbono dos carbonados de An-daraн, Chapada Diamantina, Bahia.

МОИ ВОСПОМИНАНИfl О Н. В. КАЛАШНИКОВЕ

(к 80-летию со дня рождения)

Сейчас уже не помню, когда точно произошло мое знакомство с Николаем Власовичем Калашниковым. Вероятнее всего, оно состоялось в конце сентября 1956 г., спустя некоторое время после его возвращения с полевых работ и моего появления в Коми филиале АН СССР. Тогда в филиале еще не существовали институты, а были отделы и сектора по разным направлениям науки, в том числе геологии. Заведовал этим сектором один из крупнейших естествоиспытателей Европейского Севера профессор А. А. Чернов — фактический основатель нашего института. Он и был первым наставником Николая Власовича.

Коллектив сектора геологии, как и всего Коми филиала, в те годы был небольшой, и я, будучи инженером по оборудованию, по роду своей работы почти каждого работника знал в лицо. Обратил внимание и на невысокого, плотно сложенного рыжеволосого парня, которого все молодые сотрудники звали тогда просто Колей, ставшего спустя годы известным в стране и за рубежом палеонтологом, всеми уважаемым Николаем Власовичем. А ближе познакомился с ним через Владимира Алексеевича Чермных, который проживал вместе с Калашниковым в одной комнате двухэтажного деревянного дома, стоявшего во дворе филиала, где я нередко бывал у них 26

в гостях. Кстати, здесь я впервые полакомился нашей печорской семгой, пойманной и привезенной из экспедиции Николаем Власовичем. Отсюда же мы, хорошо подкрепившись (не без горячительных напитков), частенько посещали танцевальные вечера в Коми пединституте, где Коля Калашников и нашел свою первую жену. Не пропускали мы и фили-альские вечера, как и проводившиеся спортивные мероприятия, в которых Николай Власович сам принимал активное участие. Он неплохо играл в волейбол, был хорошим стрелком,

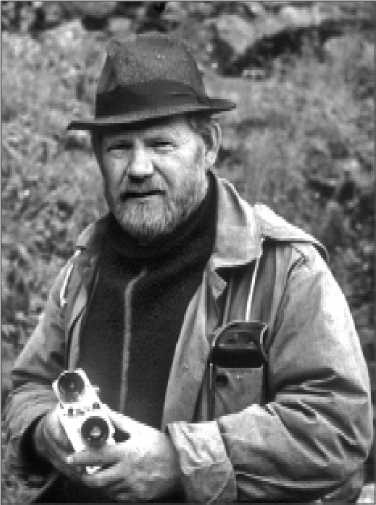

Н. В. Калашников за любимым занятием — фотографированием

но особенно успешными были его выступления в соревнованиях по настольному теннису, где ему в филиале не было равных. Увлекался он и филателией, его коллекции марок завидовали многие. Mне не приходилось быть вместе с Николаем Власовичем в экспедициях, но как говорят работавшие с ним в поле сотрудники, он был еще и заядлым, и удачливым рыбаком и охотником.

Mного времени Н. В. Калашников уделял пропаганде знаний по палеонтологии, опубликовал не один десяток статей на эту тему в разных республиканских, областных и районных газетах, в «Вестнике Института геологии Коми НЦ УрО РАН», проводил многочисленные занятия с учащимися школ г. Сык- тывкара по линии Mалой академии. Он при- нимал также постоянное участие в организации тематических экспозиций в Национальном музее Республики Коми о некогда обитавших на севере животных. Со дня организации до конца своей жизни Николай Власович возглавлял Сыктывкарское отделение Все-