Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований

Автор: Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьев А.И., Наглер А., Дураков И.А., Кобелева Л.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521433

IDR: 14521433

Текст статьи Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований

В 2008 г. Западносибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции были продолжены исследования грунтового могильника Тар-тас-1. Отдельные сюжеты предыдущих раскопок некрополя представлены в целом ряде публикаций [Молодин, Софейков, Дейч и др., 2003; Молодин, Парцингер, Гришин и др., 2005, 2007; Молодин, Чемякина, Дядьков, и др., 2004; Молодин, Новикова, Гришин и др., 2006]. Каждый год полевые исследования этого объекта приносят новые интересные наблюдения, как и новые находки, скорейшее введение которых в научный оборот в высшей степени актуально.

В этом году была вскрыта довольно существенная площадь памятника, составляющая 1350 кв.м., на которой обнаружено и исследовано 55 погребальных и 22 ритуальных комплекса, относящихся к различным культурным группам.

Прежде всего, на раскопанной площади был выявлен могильник оди-новской культуры, представленный 7 захоронениям, причем несколько погребений были зафиксированы в одном ряду. Конструкция могил (с оставлением высокой земляной подушки в изголовье), ярусность погребений, поза умершего, наличие вторичных захоронений, наконец, архаичный инвентарь и расположение некрополя в глубине террасы, позволяют сопоставлять данный некрополь с одновременными и однокультурыми могильниками Сопка-2, Преображенка-6 [Молодин, 2008]. Планиграфия памятника позволяет ставить вопрос о семантической связи данного некрополя с одиновскими конструкциями, обнаруженными в непосредственной близости от могильника [Молодин, Новикова, Гришин и др., 2006, с.425].

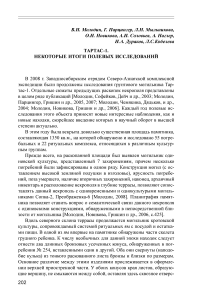

Вдоль северного склона террасы продолжается могильник кротовской культуры, сопровождаемый системой ритуальных ям с посудой и остатками пищи. В одной из ям впервые на памятнике обнаружены части скелета грудного ребенка. К числу необычных для данной эпохи находок следует отнести два длинных бронзовых усеченных конуса, обнаруженных в погребении № 254, вставленными один в другой. Оба они свернуты (наподобие кулька) из тонкого раскованного листа бронзы и близки по размерам. Основное различие между этими изделиями прослеживается в оформлении верхней приостренной части. У обоих конусов края листов, образующие вершину, не смыкаются между собой, оставляя здесь сквозное отверс- тие. В одном случае края листа, образующие его кромку, отогнуты наружу и формируют небольшой валик вокруг отверстия. Последнее имеет правильную округлую форму и напоминает устье плюмажной втулки (рис. 1 б). Вершина второго конуса смята и деформирована. Следы на ней больше всего напоминают те, которые остаются от сильного удара или нажима на твердую поверхность (рис. 1 а). Известной нам аналогией этим изделиям является бронзовый конический предмет, обнаруженный среди мате-

Рис. 1. Могильник Тартас 1. Бронзовые конусы из погребения №254

риалов Джантухского могильника Ингури-Рионской колхидской культуры эпохи бронзы [Скаков, Джопуа, 2008, с. 70, рис. 1 - 16 ].

Значительную часть исследованных в 2008 г. погребальных комплексов представляют захоронения андроновской (федоровской) культуры с присутствием ощутимой доли местных автохтонных традиций – 30 захоронений. Многие из них продолжают ряды погребений, зафиксированных на некрополе в предшествующие годы. Детские захоронения расположены в одних рядах со взрослыми. Как правило, могилы одиночные, хотя встречаются и коллективные усыпальницы. Погребения совершались как по обряду ингумации, так и кремации. Посуда, преимущественно, баночная.

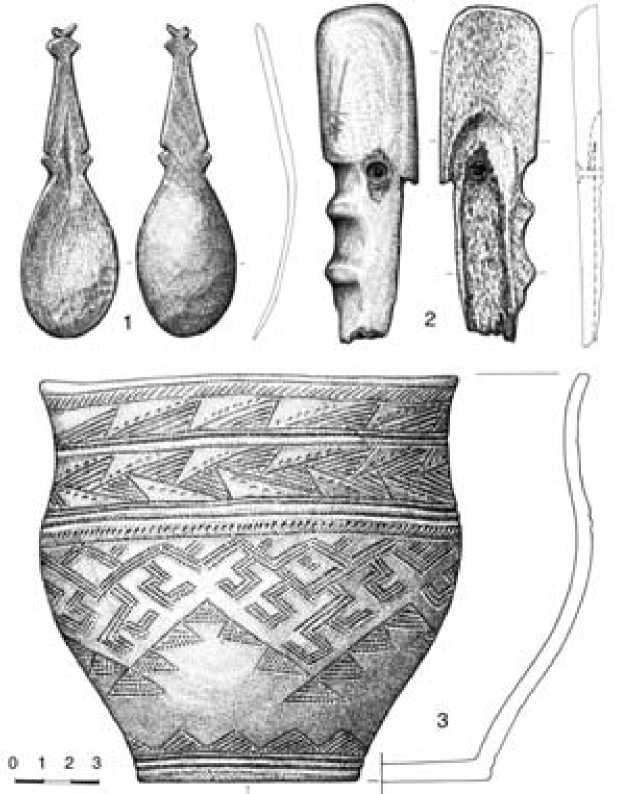

Рис. 2. Могильник Тартас 1. Роговая ложка и сосуд из погребения №288.

Нарядные сосуды, украшенные меандром, встречаются достаточно редко. Отмечены интересные новации погребальной практики, не вполне характерные для классической андроновской (федоровской) культуры. Так, в юго-западной части некрополя прослеживаются обширные зольники, наполненные жжеными, рублеными костями животных и фрагментами баночной андроновской посуды. В ряде случаев отмечены специальные ямы, вырываемые в кровле погребений и заполненные золой с костями и керамикой. В захоронении № 282 над могилой с сожжением, в зольнике, лежа-

Рис. 3. Могильник Тартас 1. Роговая ложка (1) и сосуд (3) из погребения №297. Створка роговой рукояти (2) из погребения № 261.

ла нижняя часть человеческого трупа, положенного на боку в скорченном положении. Замечательными находками в погребениях № 288 и №297 явились положенные в сосуды ложки из рога, рукояти которых оформлены в виде изображений рыбок (рис. 2, 3– 1,3 ). Это первые предметы декоративно-прикладного искусства, найденные in situ в андроновских (федоровских) комплексах. Помещение в могилу рыбной пищи в виде самих рыб или ухи (что было не раз отмечено на материалах памятника [см. напр.: Молодин. Парцингер, Гришин и др., 2007, с.330]), несомненно, связано с местным колоритом обрядовой практики этого, пришедшего в Барабу населения. Любопытным нюансом в погребальной практике населения анд-роновского круга является установка в коллективном захоронении № 293 рядом с сосудами окрашенных бабок крупного рогатого скота.

Отмеченные новации в погребальной практике являются дополнительным свидетельством смешения пришлого населения с аборигенами, проявившегося, скорее всего, не только на культурном, но и на этническом уровне.

Особое место среди исследованных погребальных комплексов на памятнике Тартас-1 занимают четыре захоронения, судя по планиграфии, представляющие особый грунтовый могильник середины – третьей четверти I тыс. н.э. Несмотря на то, что все они были сильно потревожены еще в древности, можно уверенно говорить, что тела усопших в ямах располагались на спине в вытянутом положении. В могиле № 261 погребенного сопровождала лошадь. В этом случае наиболее вероятным было ярусное устройство захоронения. В исследованных комплексах обнаружен ряд предметов, среди которых особе место занимает створка рукояти длинного клинкового оружия (скорее всего палаша), выполненная из рога с рельефными зубчатыми вырезами (под пальцы) на брюшке, и заклепкой в центральной части. Последняя некогда прикрывалась декоративной накладкой, обернутой в золотую фольгу. На поверхности изделия заметны граффити, скорее всего представляющие собой тамгу (рис. 3– 2 ). Бесспорные аналоги данному предмету можно отыскать среди реалий каменных изваяний Са-яно-Алтая. Определенные параллели данному могильнику можно усмотреть в материалах захоронении позднегуннского времени (№ 688), расположенного неподалеку комплекса памятников Сопка-2 [Molodin, 1995].

Что касается ритуальных ям, то наибольшая их часть принадлежит кро-товскому могильнику. Выявлены так же ямы, планиграфически тяготеющие к андроновской части некрополя и, судя по наличию в них андронов-ской (федоровской) посуды, к ней относящиеся. Наконец, несколько ям принадлежат одиновскому и средневековому некрополям.