Технические средства осушения лесных земель для обеспечения доступности проведения рубок ухода

Автор: Андронов А.В., Валяжонков В.Д., Добрынин Ю.А., Дмитриев В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье указывается, что более 50 % лесов таежной зоны Северо-Запада имеют избыточное увлажнение земель. Они мало доступны к проведению рубок ухода и требуют незамедлительного производства гидролесомелиоративных работ. Эффективное осушение лесных площадей предлагается производить способом прокладки каналов с уплотнением откосов. Реализация такого способа возможна специальным техническим средством на базе экскаватора, гусеницы которого способны наклоняться относительно продольной плоскости и передвигаться по откосам каналов.

Рубки ухода, переувлажненные земли, гидромелиоративные работы, лесная среда, технические средства

Короткий адрес: https://sciup.org/14083857

IDR: 14083857 | УДК: УД

Текст научной статьи Технические средства осушения лесных земель для обеспечения доступности проведения рубок ухода

Введение . Рубки ухода за лесом имеют важное значение в общем процессе лесозаготовок и особенно они актуальны для европейской части Российской Федерации, в частности на Северо-Западе, где лесозаготовка на суходолах практически себя исчерпала и вынуждена перемещаться на увлажненные и переувлажненные лесные земли, которых насчитывается более 50 % [1–3]. Однако проведение механизированных рубок ухода на избыточно увлажненных землях становится невозможной без предварительного проведения гидролесомелиоративных работ.

В последние годы (20–30лет) гидролесомелиоративные работы не проводятся, что приводит к интенсивному заболачиванию построенных ранее объектов гидролесомелиорации и расширению зон избыточного увлажнения лесных земель. Этому способствует и потепление климата, когда в зимний период происходит незначительное промерзание почвогрунта, исключающее доступность техники даже в зимние месяцы.

Создавшееся положение в лесозаготовками вынуждает вновь обратиться к опыту проведения гидро-лесомелиоративных работ, достигнутые успехи которого на Северо-Западе РФ в настоящее время остаются невостребованными.

Цель данной статьи. Определить технические средства для осушения лесных земель путем устройства сети каналов требуемого поперечного профиля.

Поперечный профиль каналов – одна из основных характеристик открытой мелиоративной сети. Установлено, что он в значительной мере определяет требуемое расстояние между каналами и, следовательно, объемы проводимых земляных работ, а форма откосов – их устойчивость, временной интервал между ремонтами канав и стратегию проведения ремонтов.

Форму откоса канала можно охарактеризовать коэффициентом откоса К отк

К = LH ,(1)

где L – заложение откоса, м;

Н – глубина канала, м.

Правильный выбор коэффициента откоса зависит от многих факторов

Котк = F(K 1,К2,Кз,К4,К5,К6) ,(2)

где К 1 – угол естественного откоса конкретного вида грунта

K1 = F1(K7,K8) ,(3)

К 7 – связность грунта;

K 8 – величина трения частиц грунта друг об друга;

K 2 – глубина канала;

К 3 – величина дополнительного давления на откос;

К 4 – устойчивость основания откоса;

K 5 – степень однородности грунта;

К 6 – учет глубины канала.

Для распространенного – трапецеидального – профиля поперечного сечения канала при помощи выбранного коэффициента откоса можно определить и другие геометрические параметры: ширину, площадь поперечного сечения, периметр живого сечения и др. В таблице приведены значения коэффициентов откосов для регулирующих лесных каналов [4].

Рекомендуемые коэффициенты откосов лесных каналов (по Писарькову Х.А.)

|

Тип почвогрунта |

Коэффициент откоса |

|

Глина и тяжелый суглинок |

0,75…1,0 |

|

Средний суглинок |

1,0…1,25 |

|

Легкий суглинок и супесь |

1,25…1,5 |

|

Песок крупнозернистый |

1,5…2,0 |

|

Песок среднезернистый |

1,25…1,5 |

|

Песок мелкозернистый |

1,5…2,0 |

|

Торф осоковый |

0,5…0,75 |

|

Торф сфагновый |

0,5…0,75 |

|

Торф древесный |

0,75…1,25 |

Метод исследования. Обзор и анализ научных исследований. Важным моментом в прокладке каналов является их прямолинейность. В поворотах извилистых канав почва вымывается и стенки обрушиваются, нарушая его работоспособность. Максимальную прямолинейность прокладки каналов возможно обеспечить только мобильными техническими средствами с минимальными поперечными габаритами.

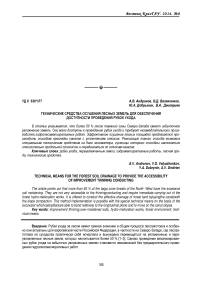

Основной машиной для проведения гидролесомелиоративных работ был и остается экскаватор. Он производит энергоемкие земляные работы по прокладке мелиоративных каналов, эксплуатационных проездов, последующему ремонту русла каналов и др. Развитие технического прогресса в машиностроении способствует созданию экскаваторов нового поколения с расширенными возможностями практического использования. Так, П. Петерсеном [5] предложен способ работы и конструкция малогабаритного экскаватора, который может передвигаться по руслу канала, что существенно уменьшает ширину его трассы, одновременно уплотняя откосы, наносит минимальный ущерб растущим вдоль трассы деревьям, увеличивает лесопродуктивную площадь. В качестве базы используется легкий гусеничный экскаватор E22.2SR компании NewHolland мощностью 17 кВт и весом 2370 кг (рис. 1, а ).

Рис. 1. Гусеничный экскаватор: а – общий вид экскаватора, б – лесомелиоративная модификация экскаватора

E22.2SR компании NewHolland

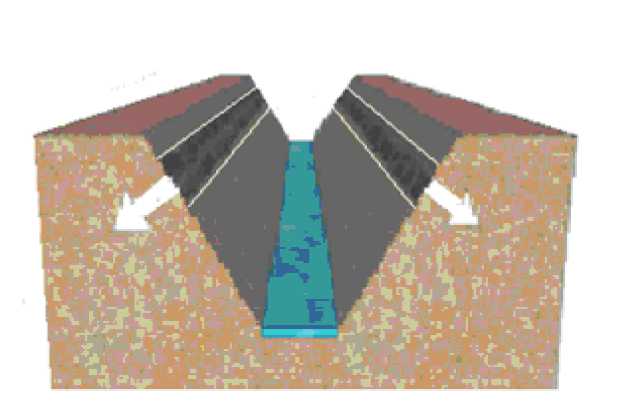

Рис. 2. Следы уплотнения почвогрунта от воздействия гусеничного движителя

Рис. 3. Сдвиг почвы стенок канавы при работе экскаватора с традиционным гусеничным движителем

После прохождения экскаватора на откосах канала остается уплотненный след шириной до 0,3 м и плотностью 1,6 г/см3(рис. 2). Данное воздействие движителя укрепляет профиль канала, что позволяет избежать при морозах и оттепелях осыпание почвогрунта с верхней части откосов в донную часть.

К достоинствам конструкции экскаватора следует отнести также его гидростатическую трансмиссию, которая позволяет плавно, без буксования, перемещаться экскаватору, опираясь на откосы канала, не взрыхляя гусеницами почвогрунт.

Следует отметить, что экскаваторы с традиционным гусеничным движителем, системой воздействуя на края канавы, сдвигают почвогрунт вниз, уменьшая его поперечное сечение (рис. 3) и, как следствие, пропускную способность.

Для прокладки каналов используется ковш специального профиля (рис. 4, а ). С его помощью создаются каналы с рациональными гидрологическими и геометрическими параметрами, обеспечивающие требуемый сток и устойчивое перемещение экскаватора. Фрагмент таких каналов представлен на рисунке 4, б .

Рис. 4. Ковш специального профиля (а) и фрагмент канала, проложенного с его помощью (б)

Существенным недостатком такого решения является невозможность обеспечения заданного лесотехническими требованиями постоянства профиля поперечного сечения по всей длине прокладываемого канала. Это обусловлено низкими скоростями резания ковшом почвогрунтов, наличием в них корневых систем, погребенной древесины и других включений. Данная проблема может быть решена, если в качестве технических средств при строительстве открытой мелиоративной сети использовать каналокопатели с активными рабочими органами, например фрезерными [6]. Это положение можно объяснить тем, что разработка почвогрунта производится вращающимися с достаточной скоростью резцами, обеспечивающими более чистый срез как торфяной стружки, так и древесных фракций. Кроме того, фрезерные каналокопатели с изменяемой геометрией рабочего органа способны прокладывать каналы с различным заложением откосов.

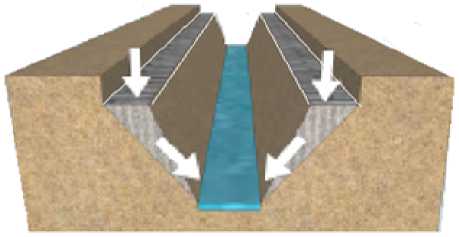

Проведенные исследования рекомендованного к серийному производству фрезерного каналокопате-ля КЛФ-0,8 [7] показали его способность обеспечивать требуемое постоянство поперечного профиля канала (рис. 5, а).

а б

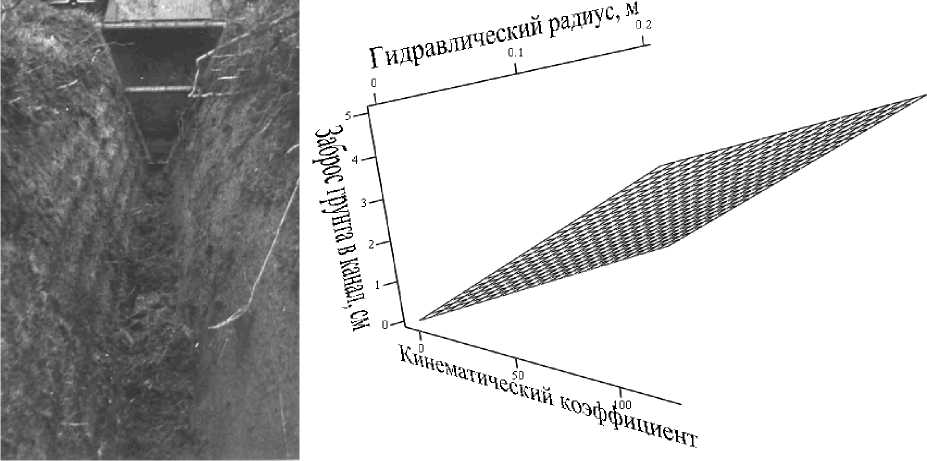

Рис. 5. Фрагмент канала, проложенного фрезерным рабочим органом (а), и величина заброса почвогрунта в канал (б)

Особое внимание при использовании фрезерных каналокопателей следует уделить величине заброса их рабочими органами почвогрунта в канал. Например, испытания КЛФ-0,8 позволили определить зависимость величины заброса грунта в строящийся канал У в кодированном виде

У = 5,2 + 1,8Х1 + 2,3Х2, (4)

где Х1 – кинематический коэффициент;

Х2 – гидравлический радиус.

Минимизировать количество забрасываемого рабочими органами фрезерного типа в канал почвогрунта можно путем оптимизации их скоростных режимов или использованием дополнительных конструктивных решений (кожухов, ограждений и т.п.).

Выводы

-

1. Каналокопатели с фрезерными рабочими органами способны прокладывать каналы более высокого качества по сравнению с одноковшовыми экскаваторами с точки зрения постоянства поперечного профиля каналов.

-

2. Необходимо изолировать операционную зону фрезерных каналокопателей от скопившейся в строящемся или ремонтируемом канале воды.

-

3. Отношение окружной скорости фрезы к поступательной скорости каналокопателя должно лежать в диапазоне 70…120.