Техническое обеспечение поточного проведения подготовительных выработок на угольных шахтах

Автор: Атрушкевич Виктор Аркадьевич, Атрушкевич Аркадий Анисимович, Атрушкевич Олег Аркадьевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Разработана технология поточного проведения подготовительных горных выработок обеспечивающая повышение интенсивности проходческих работ на угольных шахтах.

Проходческие работы, поточные технологии, горные выработки, проходческие комбайны, угольные шахты

Короткий адрес: https://sciup.org/140215398

IDR: 140215398 | УДК: 622.232.794

Текст научной статьи Техническое обеспечение поточного проведения подготовительных выработок на угольных шахтах

Проходческие работы всегда являлись одним из важнейших, ключевых, элементов в технологической системе шахты, определяющим эффективность угледобычи в целом [1]. В процессе развития технология и техническое обеспечение проведения горных выработок претерпели значительные изменения и продолжают совершенствоваться. При этом всё многообразие существующих и разрабатываемых вариантов технологических схем хорошо согласуется с классификационной таблицей предложенной более 20 лет назад проф., докт. техн. наук Э.Э. Нильвой [2]. Согласно этой классификации, развитие технологии осуществляется в направлении от многооперационных цикличных к однооперационным поточным технологиям. Техническое обеспечение при этом совершает переход от комплекта индивидуальных машин и механизмов к комплексным и агрегатным техническим системам.

Под обеспечением поточности процесса проведения выработки следует понимать наиболее полное, из возможных, совмещение во времени проходческого цикла основных операций, соответствующих трем задачам, решаемым в подготовительном забое: «разрушение» - обработка забоя на величину шага установки крепи; «удаление» - перемещение разрушенной горной массы из подготовительного забоя в транспортную сеть шахты; «крепление» - обеспечение устойчивости вмещающих пород.

Очевидно, что в случае комбайновых технологий, обеспечение поточности не является самоцелью, а служит для увеличения коэффициента машинного времени, темпов проведения и других технико-экономических показателей проходческих работ. Последние, в конечном итоге, и определяют выбор тех или иных способов и средств проведения выработок в конкретных условиях и тенденции их развития.

Анализ мирового опыта совершенствования техники и технологии проведения подготовительных выработок с использованием комбайнов избирательного действия свидетельствует о следующих доминирующих направлениях, находящихся в явном противоречии друг с другом:

-

1. Повысить интенсивность проходческих работ применением технических средств большей энерговооруженности. При этом повышение мощности рабочего органа ведет к увеличению массы и габаритов комбайна (для обеспечения его устойчивости), что наряду с активным применением для транспорта горной массы самоходных устройств типа «Шатл», приводит к неоправданному увеличению минимально возможного поперечного сечения горных выработок [3]. Вопрос увеличения сечения горных выработок по фактору вентиляции в данном случае может решаться на основе многоштрековой подготовки шахтных полей.

-

2. Снизить затраты и повысить темпы проведения выработок за счет более широкого применения легких, быстровозводимых конструкций анкерной крепи. Однако при увеличенном сечении горной выработки, повышающем горное давление на ее контур, эффективное применение существующих видов анкерной крепи часто невозможно или приводит к потере времени из-за простоев по геомеханическому фактору. В ряде случаев это заканчивается переходом к другому, более традиционному (и более дорогому) креплению. Этим объясняется тот факт, что применение дорогого импортного оборудования не всегда приводит к существенному (более 600 п.м. в месяц) повышению темпов проходки. Такие факты имеют место на горных предприятиях Кузбасса [4], Печерского угольного бассейна и других угольных регионов страны.

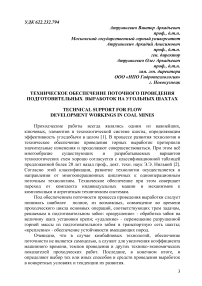

Таким образом, использование высокопроизводительных проходческих комбайнов (с технической производительностью до 20-25 т/мин) с низким уровнем их использования, обусловленному отсутствием совмещения во времени операций проходческого цикла, не приводит к желаемым результатам. Альтернативным направлением развития могла бы стать поточная технология проведения подготовительных выработок, реализованная в 70 годах специалистами ш. «Нагорная» [5] на базе разработанного проходческого комплекса КН-5Н «Кузбасс». Комплекс состоит из: узлов комбайна ГПК (рабочий орган с приводом, нагребающие лапы, конвейер, маслостанция); механизированной распорной крепи; навесного оборудования для анкерования кровли; перегружателя (рис. 1). Распорно-шагающий механизм перемещения временной механизированной крепи позволил перенести операцию возведения постоянной анкерной крепи за комбайн и совместить во времени основные операции проходческого цикла. Это повысило коэффициент машинного времени до 0,5-0,6, что позволяет относить эту технологию к поточным, или, по выражению некоторых экспертов - к «условно поточным». Недостатки, присущие данной технологии, ограничили масштабы ее использования. К указанным недостаткам следует отнести: знакопеременные нагрузки на кровлю (что в условиях неустойчивых участков кровли выработки приводит к куполообразованию); плохую маневренность; необходимость монтажно-демонтажных работ при переходе из одной выработки в другую.

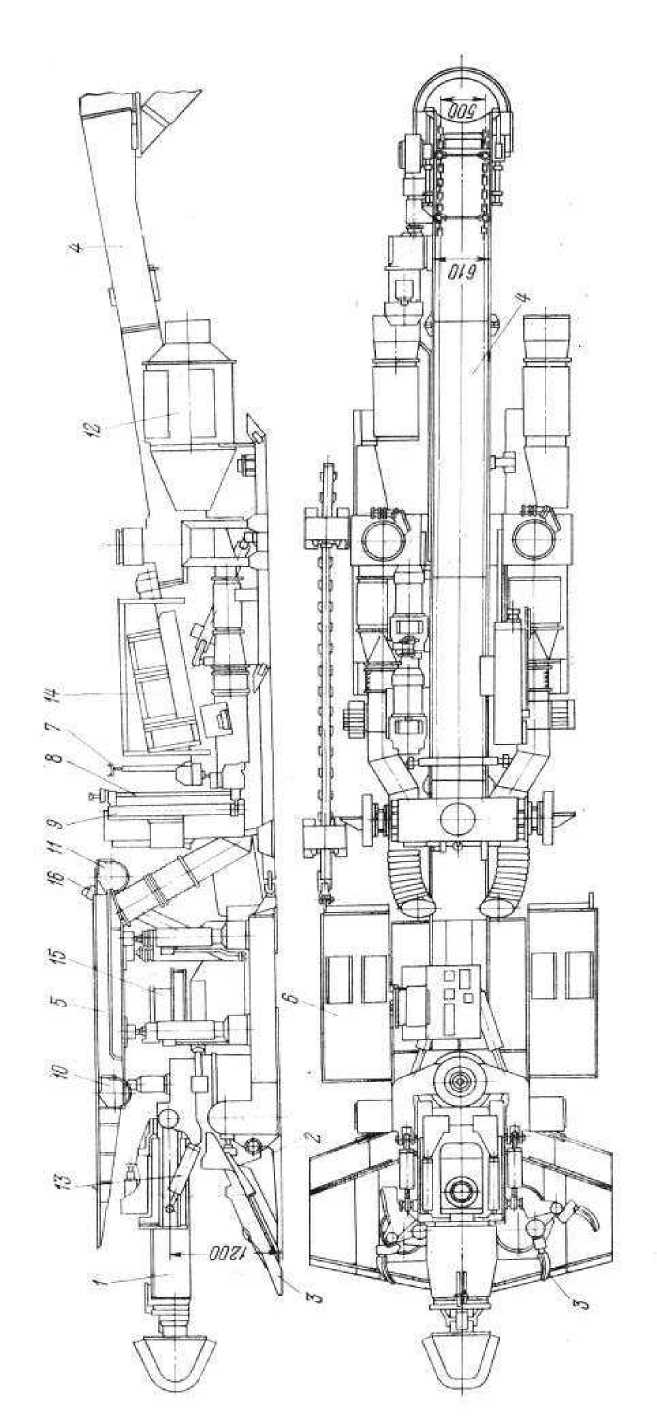

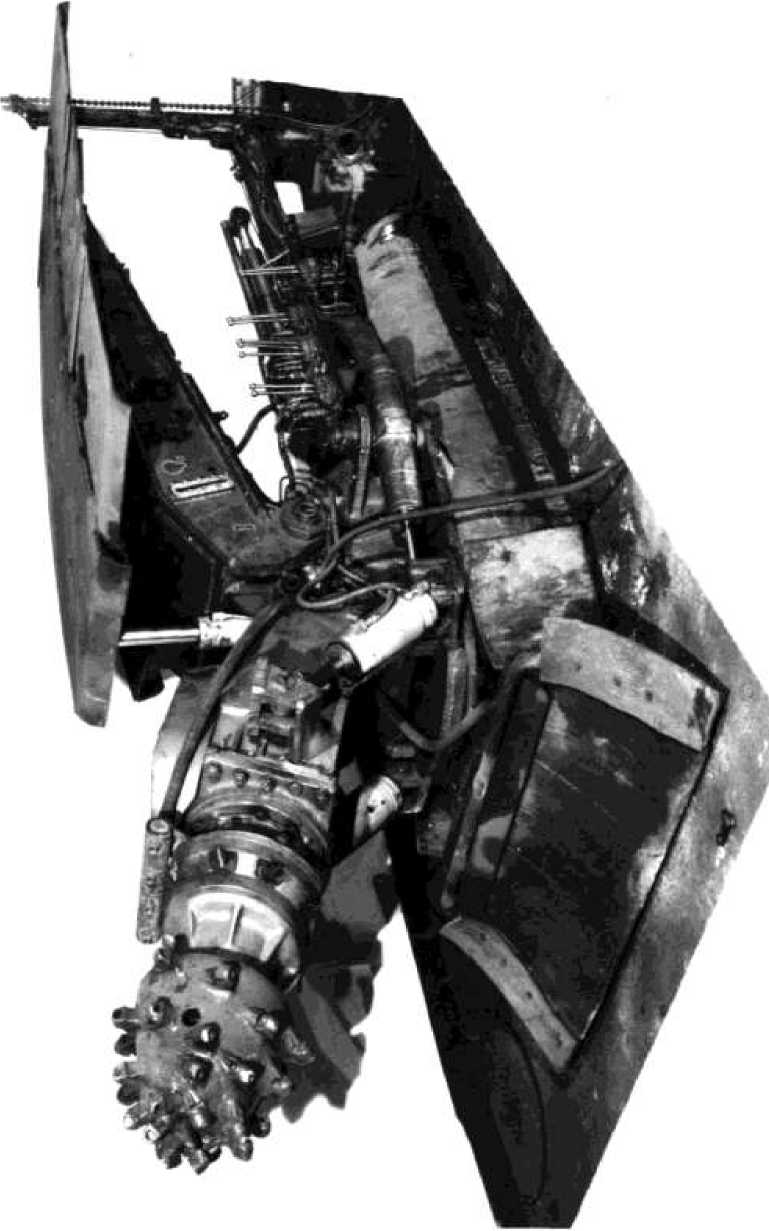

В 1988 г. на шахте «Полосухинская» НПО «Гидроуголь» сотрудниками ВНИИгидроуголь и Московского горного института реализована поточная технология проведения подготовительных выработок в условиях гидрошахт на основе комбайна проходческого агрегатированного КПА-1 (рис. 2, 3). Используемый гидротранспорт угля, при условии достаточного снабжения подготовительного забоя технологической водой, обеспечивал дополнительную «непрерывность» технологического процесса. Повышенная устойчивость комбайна позволяла достигать темпов проходки выработки сечением 8,2 м2 – 40 м/сутки. Шахтные испытания показали, что стреловидный исполнительный орган мощностью 55 кВт, по фактору устойчивости, обеспечиваемой опорно-шагающей ходовой частью, мог быть заменен на более мощный при сохранении неизменными габаритов и массы базы комбайна [6-8]. Входящая в состав комбайна безразгрузочная механизированная временная крепь позволяла осуществлять «щадящее» поддержание кровли выработки в призабойном пространстве до возведения за комбайном постоянной анкерной крепи. Отмеченный факт не позволяет, по мнению разработчиков, рекомендовать технологию для проведения выработок с устойчивостью кровель - ниже средней. Поэтому в последующих модификациях комбайна КПА конструкторы отказались от использования безразгрузочной механизированной крепи в составе комбайна.

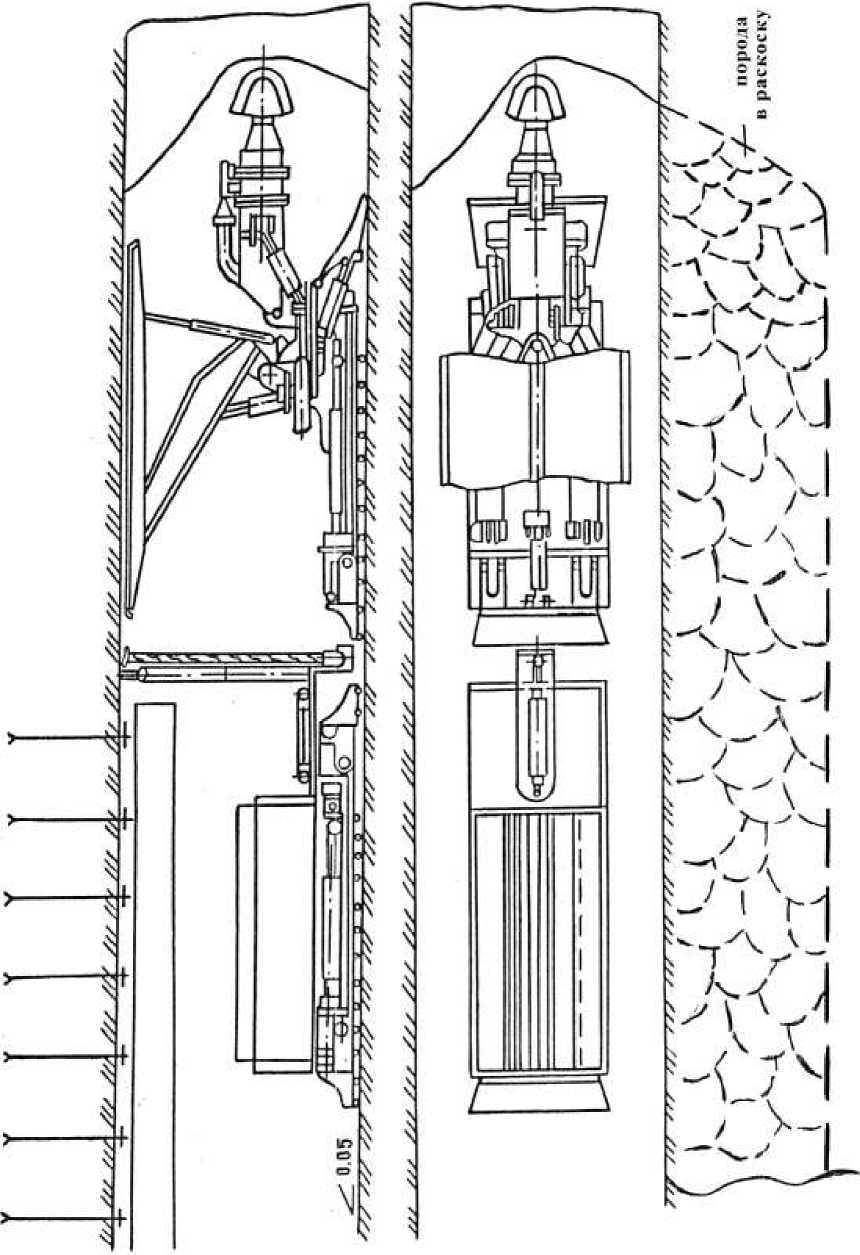

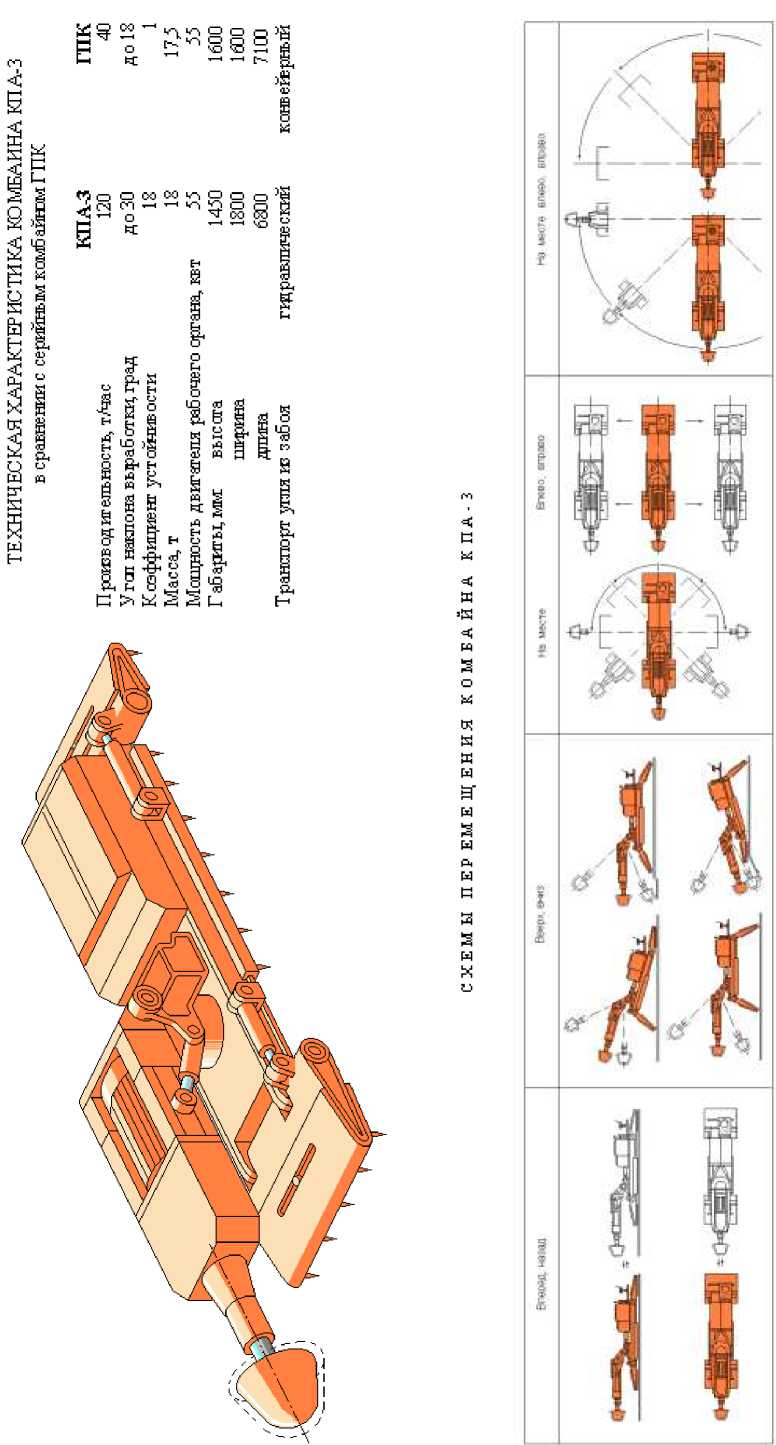

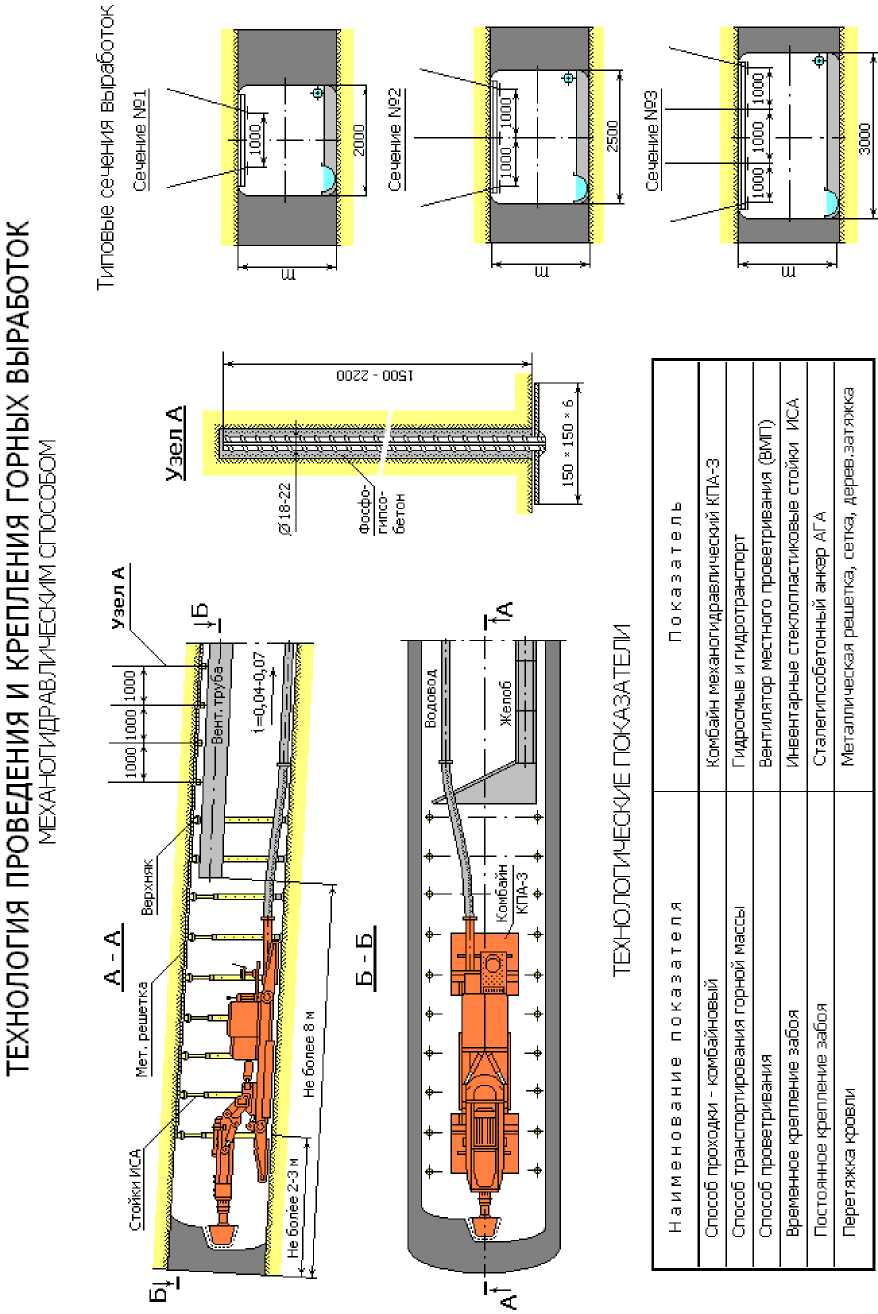

В предлагаемых в настоящее время МГГУ и НПО «Гидротехнология» вариантах поточных технологических схем проходки выработок комбайнами КПА-3 и КПА-3м (рис. 4-7) функцию временной крепи выполняет комплект легких стеклопластиковых стоек ИСА с несущей способностью свыше 15 т [9]. При этом дополнительные затраты на возведение временной крепи компенсируются отсутствием куполообразования и хорошим состоянием кровли выработки. Дополнительный эффект обеспечивает повышенная маневренность комбайна (рис. 5). Возможность механизированного проведения наклонных, как восходящих, так и нисходящих, выработок до 300 без специальных средств удержания позволяет активно использовать комбайны типа КПА при подготовке крутонаклонных и крутых пластов. В условиях «сухих» шахт рекомендуется локальное использование гидротранспорта в сочетании с компактными обезвоживающими установками АПО (рис. 7). Такое техническое обеспечение поточных технологий, помимо увеличения коэффициента машинного времени до 0,6-0,8 и темпов проходки до 8001000 и более п.м. в месяц, позволит значительно снизить трудоемкость и повысить безопасность проходческих работ. Последнее объясняется тем, что за счет локального применения гидромеханизации в выработке минимизируется вероятность взрыва пылеметановоздушной среды [10].

Рис. 1. Комбайновый комплекс «Кузбасс»

Рис. 2. Экспериментальный образец комбайна КПА-1

Рис.3. Технология проведения выработок комбайном КПА-1 (вариант с удалением породы в раскоску)

Рис. 4. Опытный образец комбайна КПА-3м с дистанционным управлением

Рис.5. Механогидравлический комбайн КПА-3М для проведения горных выработок и добычи угля в коротких очистных забоях (технические и маневровые характеристики)

Рис. 6. Механогидравлическая технология проведения выработок комбайнами КПА-3м и легкими стойками ИСА

Рис.7. Поточная технология проведения выработок механогидравлическими комбайнами КПА-3м с локальным применением гидротранспорта и обезвоживанием угля в условиях “сухих” шахт А. - технология проведения подготовительных выработок большого сечения на мощных пластах; Б. - технология проведения подготовительных выработок на пластах средней мощности и тонких

Список литературы Техническое обеспечение поточного проведения подготовительных выработок на угольных шахтах

- Пучков Л.А., Михеев О.В., Сенкус В.В., Атрушкевич В.А. Системный анализ технологий подземной добычи угля. -М.: Издательство Академии горных наук, 2000. -148 с.

- Нильва Э.Э., Цейтин И.Э. Горноподготовительные работы на угольных шахтах. -М.: Недра, 1981. -381 с.

- Лаврик В.Г., Кондратов И.В., Ногих С.Р. Комбайновые технологии интенсивной подготовки запасов шахтных полей. Учебное пособие для вузов. -М.: МГГУ, 2003. -119с.

- Шундулиди И.А., Федаш А.В. Проектирование отработки запасов по камерно-столбовой системе с применением оборудования «JOY». Учебное пособие. -М.: МГГУ, 2005. -234с.

- Коденцов А.Я. Гидротехнология на шахтах. -М., Недра, 1984. -320с.

- Совершенствование проходческих комбайнов избирательного действия. А.А. Атрушкевич, В.З. Шабловский, А.С. Бурчаков и др. Обзор. -М.: ЦНИЭИуголь, 1991. -28с.

- Атрушкевич В.А. Разработка поточной технологической схемы проведения подготовительных выработок в условиях гидрошахт. Дисс. … канд. техн. наук. -М.: МГИ, 1989.

- Атрушкевич В.А. Создание агрегатной технологии проведения горных выработок на гидрошахтах.//"Уголь" № 7, 1989. -С. 23-25.

- Пучков Л.А., Михеев О.В., Атрушкевич О.А., Атрушкевич В.А. Интегрированные технологии добычи угля на основе гидромеханизации. -М.: Издательство МГГУ, 2000. -273с.

- Новые концепции причинных связей шахтных катастроф и способы их исключения. А.А. Атрушкевич, А.И. Субботин, А.В. Сурков, В.П. Мазикин.//"Безопасность труда в промышленности" № 4, 2001. -С. 24-28.