Техническое выполнение самополивного влагоконденсирующего способа земледелия

Автор: Ашиккалиев А.Х., Ашиккалиева М.Х.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Урожайность зерновых культур, выращива-емых в засушливых природных условиях, напрямую зависит от обеспеченности почвы влагой. Оренбургская область в течение 7 последних лет ежегодно подвергалась различ-ным типам засухи, в результате чего резко снижались объемы собранного урожая. В ста-тье предлагается самополивной способ зем- леделия, основанный на внутрипочвенной кон-денсации атмосферной парообразной влаги из воздуха. Подобная тема затрагивалась в тру-дах Н.В. Лагуткина, где он описывает необхо-димые условия, которые приведут к конденса-ции влаги. Разработанный способ обеспечива-ет эти условия. Он включает в себя высадку затеняющих кулис из многолетних бобовых трав, создание мульчированного слоя, про-кладку подпочвенных воздуховодов, перфора-цию проводящих каналов и прямой посев зер-новых культур в межкулисье бобовых трав. Для раскрытия принципа действия предлага-емых технологий в статье подробно описы-вается методика их осуществления на приме-ре бинарного посева озимой пшеницы с люцер-ной. Приводятся технические параметры ос-новных рабочих органов и конструктивное решение инновационного агрегата, при помо-щи которого выполняется описываемый спо-соб. Прокладка подпочвенных воздуховодов производится рабочим органом «крот», кону-сообразный наконечник которого подобно пике отбойного молотка мелко-амплитудными ударными воздействиями горизонтально пер-форирует почву и уплотняет стенки воздухо-вода, в результате чего улучшается процесс конденсации на них частичек влаги. Срок службы подпочвенной конвекционной системы - один вегетационный период зерновой куль-туры, когда она расходует до 70 % всей влаги и особенно нуждается в ней. Разработанный способ позволяет стабилизировать темпе-ратурный и водный режимы почв, снизить негативные последствия почвенной засухи, увлажнить корнеобитаемый слой почвы, ис-пользовать влагу без потерь, получить до-полнительно зеленый корм в виде бобовых трав.

Зерновые культуры, за-суха, многолетние бобовые травы, атмо-сферная парообразная влага, конденсация вла-ги, подпочвенный воздуховод, урожайность, сельскохозяйственный агрегат

Короткий адрес: https://sciup.org/140224230

IDR: 140224230 | УДК: 631/635

Текст научной статьи Техническое выполнение самополивного влагоконденсирующего способа земледелия

Введение. Урожайность зерновых культур во многом зависит от погодных условий вегетационного периода, основным фактором, влияющим на ее уровень, являются осадки и температурный режим атмосферного воздуха. Ежегодно, начиная с 2009 г., на протяжении почти 7 лет Оренбургская область была подвержена различным типам засухи. В 2010 и 2012 гг. наблюдалась устойчивая засуха, которая, как известно, наносит наибольший урон урожаю, сводит на нет все агротехнические приемы и практически не зависит от человеческого фактора. Так, в 2010 г. выдержать засуху с минимальной урожайностью смогли только культуры, имеющие мощные корневые системы, в основном это озимые – рожь, сорго, кукуруза. Посевы ранних яровых зерновых культур при этом полностью погибли. В 2012 г. вследствие засухи полностью погибли посевы озимой пшеницы и гороха, а урожайность яровой мягкой и твердой пшеницы снизилась до 1,0 и 6,5 центнера с гектара [1]. Поэтому проблема засухи требует существенных решений.

Атмосфера содержит огромное количество влаги в газообразном состоянии – ее количество равносильно содержанию воды во всех руслах рек. Ежегодно в атмосферу испаряется 577 тыс. куб. км влаги [2]. Постоянное перемещение воздушных масс способно разнести ее на огромные расстояния и доставить в те районы, где наличие открытых водоемов невелико. В данной работе предлагается использовать эти водяные пары для нужд сельскохозяйственного производства.

Цель исследования : разработать влагоконденсирующий самополивной способ земледелия, позволяющий снизить степень зависимости количества урожая зерновых культур от частоты выпадения осадков за вегетационный период.

Изначально было установлено, что способ должен отвечать законам фотосинтеза и гумификации, обеспечивать температурную стабильность почвенных горизонтов, использовать принципы бинарного и прямого посевов, комбинируясь при этом с точным и ресурсосберегающим земледелием. Но главная задача разработок была заключена в создании условий, обеспечивающих внутрипочвенный самополив зерновых культур парообразной влагой, сконденсированной из атмосферного воздуха.

Объекты и методы исследования. Объектом настоящего исследования являются технологии выращивания зерновых культур в засушливых природных условиях, где почвенная обеспеченность влагой является главным критерием, определяющим урожайность сельскохозяйственных культур.

В работе использовались общенаучные подходы исследования (системный подход, абстрактно-логический, методы анализа данных). Был собран и изучен материал по существующим методикам земледелия, теплопроводным свойствам почвенных горизонтов (закон Фурье), способам затенения и охлаждения почвенного покрова. Также были изучены особенности корневых систем зерновых культур и архитектура их распределения в почве. В результате были определены условия, обеспечивающие внутри-почвенную конденсацию влаги, и разработаны приемы их обеспечения, которые стали основой для предлагаемого способа земледелия.

Подобная тема затрагивалась в трудах Н.В. Лагуткина. В своей монографии он пишет, что в умеренных широтах в течение одной ночи на земельном участке площадью в один гектар в верхнем почвенном слое может образоваться от 0,1 до 0,5 мм влаги в виде росы. Для этого требуется, чтобы почва имела достаточное количество пор и была легко проницаема воздухом, который в своем составе принесет влагу в газообразном состоянии. Однако главным условием является температурный режим – чтобы конденсация влаги на стенках пор осуществилась, температура почвы должна быть ниже температуры воздуха на 12 ºС и более [3].

Результаты исследования . Для раскрытия принципа действия разработанного способа земледелия, подразумевающего высадку кулис и прокладку подпочвенных воздуховодов, в данной статье представлена последовательность его выполнения на примере бинарного посева озимой пшеницы с люцерной.

Первое действие – создание кулисного пара. Люцерну высевают поперек склона с шириной междурядий 70–80 см в чистом виде или под покров зерновой культуры (например ячменя). После уборки основной культуры люцерна уходит в зиму. По весне проводят ряд боронований, культиваций и междурядных обработок по методике профессора Н.А. Зеленского [4].

К осени, во время уборки люцерны, стерня измельчается, и в отличие от ресурсосберегающего земледелия не разбрасывается, а складируется в виде продолговатых штабелей по краям межкулисья вдоль рядков люцерны. После этого приступают к посеву озимой пшеницы. Посев, однако, осуществляется не под углом к рядкам люцерны, как это делается в методике профессора Н.А. Зеленского, а параллельно им. В таком случае проложенные впоследствии подпочвенные воздуховоды не будут разрушаться мощной корневой системой люцерны, и сохранят свою архитектуру.

Высев производят инновационным сельскохозяйственным агрегатом, который одним проходом одновременно способен проложить подпочвенные воздуховоды на требуемой глубине, осуществить укладку семян зерновых культур в почву по технологиям прямого посева с параллельным внесением стартовой дозы минеральных удобрений, произвести посредством перфорирования вертикальные проводящие кана- лы к подпочвенным воздуховодам и равномерно распределить слой мульчи между кулисами из многолетних бобовых трав.

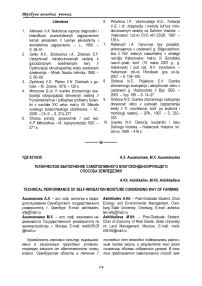

Таким образом, его работа производится по следующей схеме (рис. 1, 2):

-

1. Прокладка подпочвенных воздуховодов 1 диаметром 5 см в корнеобитаемом слое почвы на глубине 40–50 см в междурядье многолетних бобовых трав (люцерны) 6 шириной 70–80 см, с одновременным прямым посевом семян зерновой культуры 3 с шириной междурядий 10–11 см на глубину заделки 6–8 см со стартовой дозой минеральных удобрений.

-

2. Уплотнение разрыхленной почвы прикатывающим колесом 11 шириной 13–14 см с вы-

- пуклой шиной, после чего образуются протяженные канавки, углубленные на 2-3 см, а прорезь 4, оставленная ножом «крота», исчезнет.

-

3. Создание через каждые полметра, по мере движения агрегата, вертикальных проводящих каналов 2 к подпочвенному воздуховоду 1 вращающимся буром 12, диаметром 2,5 см, для тепловой конвекции и обеспечения циркуляции воздуха по системе.

Равномерное распределение мульчи 5 распределительной планкой 13 между рядками люцерны, при этом измельченная стерня полностью заполнит протяженные канавки, благодаря чему увеличится слой мульчи на глубину уплотнения (2-3 см) непосредственно над всходами.

Рис. 1. Некоторое конструктивное решение инновационного агрегата: А – вид сбоку;

В – вид спереди; 1 – подпочвенный воздуховод; 2 – вертикальный проводящий канал;

3 – семена зерновой культуры; 4 – прорезь в почве, оставленная ножом «крота»;

5 – мульча; 6 – кулисы из люцерны; 7 – сошник прямого посева; 8 – рабочий орган «крот»;

9 – ударный наконечник «крота»; 10 – нож «крота»; 11 – прикатывающее колесо; 12 – бур;

13 – мульче-распределительная планка

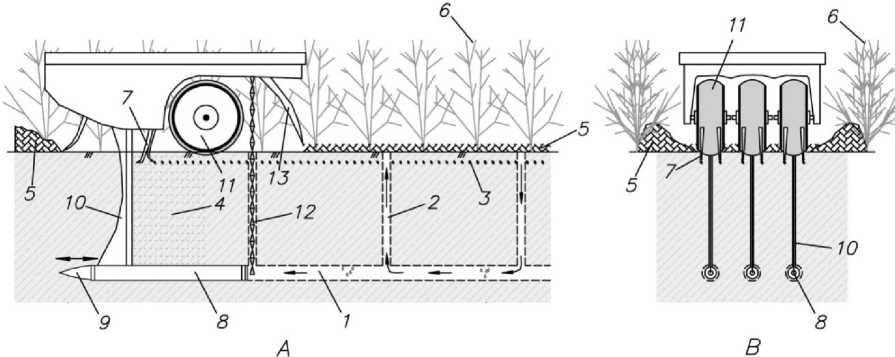

Рис. 2. Порядок воздействия агрегата на почву в поперечном разрезе: 1 – результат воздействия на почву «крота» и сошников прямого посева; 2 – результат уплотнения почвы прикатывающим колесом; 3 – результат перфорации вертикальных проводящих каналов;

4 – результат работы мульче-распределительной планки

Принцип действия предлагаемого способа следующий. Под действием атмосферного давления через проводящие каналы 2 в подпочвенный воздуховод 1 нагнетается теплый воздух (в Оренбургской области в жаркие дни его температура может достигать 30–35 ºС), который, взаимодействуя со стенками воздуховода, охладится, образовав влагу. Как известно, в течение одних суток, в зависимости от колебания температур, атмосферное давление может периодически меняться, что приведет к постоянной циркуляции воздуха в системе. К тому же подпочвенный воздуховод имеет внушительную протяженность, равную длине или ширине поля, поэтому его противоположные концы оказываются в разных температурных средах, а выходы проводящих каналов вблизи них, по мере движения солнца и изменения угла падения его лучей, будут закономерно затеняться кулисами (с одного конца) и, наоборот, инсолироваться (с другого). Это также приведет к колебанию давления в подпочвенной системе и вызовет циркуляцию воздуха.

Чтобы стенки подпочвенного воздуховода 1 были достаточно теплопроводными и прочными, в передней части рабочего органа «крот» предусмотрен конусообразный наконечник 9 , который подобно пике отбойного молотка, мелкоамплитудными горизонтальными ударными воздействиями перфорирует почву и тем самым уплотняет стенки воздуховода.

Заблаговременно при создании слоя мульчи 5 пожнивные остатки растений не следует чрезмерно измельчать, они должны быть достаточно крупных размеров, чтобы не перекрыть полностью вход в вертикальный проводящий канал 2 и не препятствовать проникновению воздуха в воздуховоды. Таким образом, мульча станет играть роль воздушного фильтра и будет оберегать конвекционную систему от внешнего механического засорения.

В зимний период прорезь 4, оставленная ножом рабочего органа «крот», может стать причиной вымерзания посевов, как это часто случается при щелевании. Поэтому в данном способе предусмотрено вышеупомянутое действие под номером 2 – уплотнение щели колесом со специфическим строением и утолщение мульчированного слоя на 2-3 см непосредственно над посевами. Измельченные и высохшие рас- тительные остатки в виде слоя мульчи представляют собой сложную структурную прослойку, обладающую более низким теплопроводным свойством, нежели почва, что позволит обеспечить защиту посевов от губительного воздействия отрицательных температур. Кроме того, оставшаяся в зиму люцерна также будет укрывать посевы от холода. Все перечисленные приемы в совокупном воздействии повысят шансы всходов на благоприятную перезимовку.

Крайне важно конструктивное положение прикатывающего колеса 11 , которое должно находиться строго над задней частью рабочего органа «крот» 8, – нельзя допускать, чтобы уплотнение почвы следовало после него. Это позволит избежать излишних нагрузок прикатывающего колеса на стенки подпочвенного воздуховода при его прокладке и исключит их преждевременное разрушение. Помимо этого, повысится эффективность уплотнения прорези 4 .

После высева зерновых культур люцерна может отрасти до 30–40 см. В таком виде поле уйдет в зиму. Как доказал профессор Н.А. Зеленский, кулисы из люцерны способствуют задержанию и равномерному распределению снега по полю, содействуя лучшей перезимовке всходов озимой пшеницы. При весеннем половодье люцерна предотвращает смыв почвы, максимально задерживает влагу на поле, защищает почвенный покров от ветровой эрозии и перегрева [4].

В весенний период озимая пшеница развивается стремительнее, чем люцерна, и угнетает ее. Если же люцерна, конкурируя за солнечную энергию, все же начнет переходить в верхний ярус относительно пшеницы, необходимо обработать поле гербицидом 2,4-Д для замедления ее роста. Таким образом, люцерна займет нижний уровень и целиком закроет почвенный покров, укрывая его от прямых солнечных лучей.

Во избежание преждевременного разрушения подпочвенной конвекционной системы необходимо исключить любое механическое воздействие после ее прокладки. Поэтому всю необходимую процедуру по внесению минеральных удобрений и гербицидов на поле следует проводить воздушным способом, или, если такой возможности нет, заблаговременно предусмотреть сквозные проезды для хода опрыскивателей с широким охватом.

Как показывает практика, при использовании бинарных посевов зерновых культур с люцерной можно получить весьма полноценный урожай не только зерна, но и зеленного корма в виде люцерны. Качество клейковины зерна при этом на 4–5 %, а содержание белка на 1,5–2 % выше нием. Благодаря люцерне, экономия на азотных удобрениях составляет до 60 кг/га по д. в. [4].

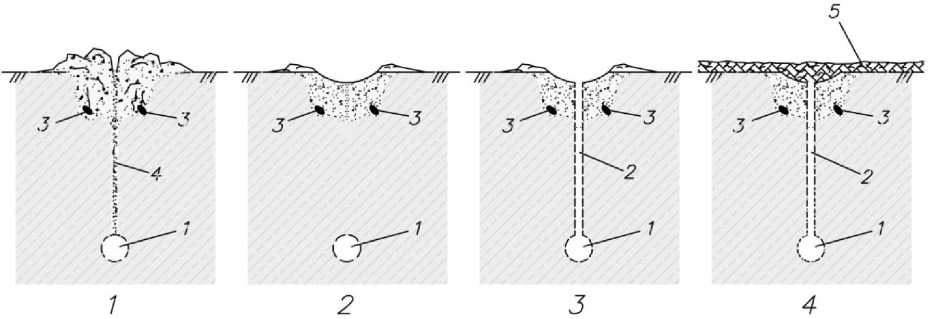

Таким образом, как показано на рисунке 3, в одном междурядье люцерны находится три воздуховода, отстоящих друг от друга приблизительно на 23 см и питающих по два рядка пше- зерна, получаемого традиционным возделыва- ницы.

Рис. 3. Поперечный разрез межкулисья люцерны (в фазу колошения зерновых культур)

В течение лета стенки подпочвенных воздуховодов вследствие постоянной увлажненности будут постепенно разрушаться до полного исчезновения. Однако их главная задача – обеспечить влагой зерновую культуру в период от весеннего отрастания до колошения (50–60 дней), когда она расходует до 70 % всей влаги и особенно нуждается в ней. При отсутствии внешних механических воздействий (тяжелой техники, скота), в силу повышенной уплотненности подпочвенных воздуховодов, созданной при их прокладке, они вполне способны сохранить свою структуру в течение этого промежутка времени.

К моменту созревания зерна озимой пшеницы вегетационный период люцерны еще не закончится. Поэтому уборку следует проводить раздельно. После уборки люцерны (примерно в августе месяце), под действием тяжелой уборочной техники воздуховоды разрушатся полностью. Таким образом, цикл замкнется, и можно будет приступать к следующему посеву. Однако, необязательно, чтобы следующей покровной культурой были озимые сорта, так как кулисы из люцерны прослужат еще в течение 2-3 лет, и посев можно будет осуществлять как весной, так и осенью.

Выводы . Подводя черту, можно сказать, что основной результат предлагаемого способа земледелия, заключенный в повышении урожайности зерновых культур в условиях засухи, достигается за счет создания особых температурных условий в пахотном горизонте, которые приведут к образованию влаги в корнеобитаемом слое почвы. Наряду с этим, разработанный способ позволяет:

-

- стабилизировать температурный и водный режимы почв;

-

- снизить негативные последствия почвенной засухи;

-

- увлажнить непосредственно корнеобитаемый слой почвы и использовать влагу без потерь;

-

- сохранить плодородие почв, обеспечить их обогащение органикой;

-

- снизить внесение азотных минеральных удобрений;

-

- использовать технологии прямого посева и преимущественно сохранить естественную структуру почвенных горизонтов;

-

- получить дополнительно зеленый корм в виде бобовых трав.

Предлагаемые технологии являются нововведением в современное зерновое сельское хозяйство, до конца не изучены и требуют особого внимания со стороны ученых. На наш взгляд, разработанный способ может стать самым результативным приемом по борьбе с засухой. При этом он достаточно прост, необходимо только обеспечить его доступность для сельхозпроизводителей. В случае успешного внедрения в производство у предлагаемых технологий имеются высокие шансы на широкое применение в будущем.

Список литературы Техническое выполнение самополивного влагоконденсирующего способа земледелия

- Максютов Н.А., Зоров А.А. Засуха в Оренбуржье: причины и прогнозы//Известия Оренбургского государственно аграрного университета. -2016. -№ 6. -С. 11-13.

- Солопова В.А., Ефремов И.В., Янбулатов И.И. Особенности получения воды методом конденсации на территории Оренбургской области//Вестн. Оренбург. гос. ун-та. -2015. -№ 6. -С. 172-177.

- Лагуткин Н.В. Разумное земледелие. -Пенза, 2013. -116 с.

- Патент 2260929 РФ, МПК7 А 01 В 79\02. Спо-соб создания пролонгированного кулисного пара/Н.А. Зеленский, Е.П. Луганцев, М.В. Орешкин. -№ 2003131217. -Заявл. 23.10.03; опубл. 20.05.05, Бюл. № 27.