Технико-технологический анализ керамики позднебронзовой стоянки Озерки-1 в Башкирском Приуралье

Автор: Мухаметдинов Вадим Ильдарович, Русланов Евгений Владимирович

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 5 (35), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты технико-технологического анализа керамического материала, полученного в ходе исследования памятника эпохи поздней бронзы «Озерки-1, стоянка», расположенного в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Анализ керамики проведен в рамках историко-культурного подхода, по методике, разработанной А.А. Бобринским. В ходе исследования выделено большое количество рецептов формовочных масс. Данный факт, полученный в ходе анализа керамики со сравнительно небольшой площади раскопа, может быть связан с активными процессами трансформации приспособительных гончарных традиций, происходившими, вероятно, в ходе межкультурных контактов. Полученные данные могут быть использованы в сопоставительных работах, отражающих ход исторических процессов эпохи поздней бронзы на территории лесостепного Приуралья.

Эпоха поздней бронзы, срубная культура, технико-технологический анализ, методика а.а. бобринского, южное приуралье

Короткий адрес: https://sciup.org/14972053

IDR: 14972053 | УДК: 902.3 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2015.5.1

Текст научной статьи Технико-технологический анализ керамики позднебронзовой стоянки Озерки-1 в Башкирском Приуралье

DOI:

Летом 2014 г. был исследован объект историко-культурного наследия «Озерки-1, стоянка». Данный памятник расположен в Меле-

узовском районе Республики Башкортостан в 1,2 км к северо-востоку от д. Береговка, на трехметровой надпойменной террасе стари- цы правого берега р. Белой, на пашне. По площадке памятника, вдоль пашни, проходит полевая дорога в д. Береговка. Длина площадки памятника вдоль старицы – 30 м, ширина площадки вглубь пашни – 20 метров.

История открытия стоянки связана с деятельностью Мелеузовского разведочного отряда под руководством В.Д. Викторовой. В 1954 г. ее отрядом были выявлены несколько поселенческих памятников, в том числе стоянка Озерки-1. Находки керамики срубной культуры и кусочков руды позволили В.Д. Викторовой отнести памятник к числу поселений срубной культуры со следами металлопроизводственной деятельности [3, с. 20–21]. В 1978 г. совместная экспедиция Башкирского пединститута (руководитель В.С. Горбунов) и БашГУ (руководитель М.Ф. Обыденнов) провела разведочные работы на территории Береговского микрорайона, в который входит описываемый памятник. Экспедицией были осмотрены стоянки, открытые В.Д. Викторовой [4, с. 193–194], в том числе и Озерки-1. В новейшей истории стоянка подвергалась осмотру в 2009 г. в ходе мониторинга памятников, стоящих на государственной охране. Исследования показали, что стоянка Озерки-1 разрушается полевой дорогой, распашкой и находится в плохом состоянии [6, с. 157]. В 2013 г. археологической экспедицией республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» памятник был осмотрен повторно. Обследование показало необходимость скорейшего изучения памятника ввиду угрозы полного уничтожения его в результате ежегодной распашки [7]. С этой целью в 2014 г. раскопом была изучена южная оконечность стоянки, в результате чего был получен стратифицированный материал, представленный фрагментами керамики, камней и шлаков.

Изучение таких объектов, как «Озерки-1, стоянка» ранее на исследуемой территории не проводилось, предпочтение отдавалось крупным поселенческим памятникам – Юмаковс-кое-2, Береговское-1, поселения. Стоянка представляет собой однослойный памятник со слоем, содержащим культурные остатки, мощностью 20–27 см, залегающим в основном на 2 и 3 пластах, на стратиграфических планах, выделяющихся в слой темно-серого рыхлого гу- муса. Небольшое количество находок объясняется расположением раскопа в южной, периферийной, части памятника. Понижение слоев к югу объясняется общим «сползанием» культурных наслоений в сторону водоема, то есть со второй надпойменной террасы к первой. Находки шлаков в культурном слое могут быть связаны с металлопроизводственной деятельностью на территории памятника в древности, данное утверждение, безусловно, требует дальнейших исследований [8, с. 321–324].

Керамический материал представлен фрагментами лепных сосудов. Орнамент на ряде из них представлен резными линиями, ногтевыми вдавлениями, оттисками гребенчатого штампа, характерными для развитого этапа срубной культуры [5, с. 115–116]. Анализ сосудов был проведен в рамках историко-культурного подхода по методике, разработанной А.А. Бобринским [1; 2, с. 5–109]. По причине сильной фрагментированности материала удалось получить информацию только по подготовительной стадии гончарного производства: отбору и обработке исходного сырья и составлению рецептов формовочных масс. Данные изложены отдельно по пластам раскопа 2014 г. и по подъемному материалу, собранному на памятнике также в 2014 году. В табличной форме представлена информация по каждому отдельному сосуду, а в тексте – обобщенная.

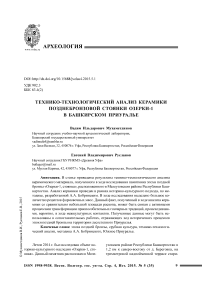

Для изготовления керамики, происходящей из раскопа, в качестве пластичного исходного сырья было использовано четыре вида глин, а в трех случаях – глиняный концентрат – смесь двух глин разной ожелезненности (см. табл. 1, рис. 1). Первый и самый представительный (8 сосудов) вид глины – высокопластичная ожелезненная с включениями бурого железняка в концентрации от 1 : 7 до 1 : 5. Из других видов: высокопластичная оже-лезненная глина с содержанием естественной примеси пылевидной слюды (2 сосуда) и высокопластичная слабоожелезненная с незначительным содержанием включений бурого железняка (1 сосуд).

Из непластичного исходного сырья использовались: шамот, дробленая сухая глина, песок и органические примеси, представленные в основном органическими растворами и, в редких случаях, навозом, добавлявшимся в небольшой концентрации.

ISSN 1998-9938. Вести. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2015. № 5 (35)

Данные о подготовительной стадии гончарного производства, выделенные по фрагментам сосудов из раскопа

Таблица 1

|

№ п/п |

Шифр |

Местонахождение |

Исходное сырье |

Формовочная масса |

|||||||||

|

ВПОГ + б/ж |

ГК |

ВПГ 4- ест. примеси слюды |

Слабо ож. ВПГ 4- б/ж |

ПС + Ш + О |

пс + о |

ПС + СГ4-ш + о |

ПС4-П + Ш4-0 |

пс + сг |

ПС4-П |

ПС + СГ4-0 |

|||

|

1 |

1 |

АЗ-1 |

+ |

+ |

|||||||||

|

2 |

2, 19, 25 |

Al-1, АЗ-З, АЗ-4 |

4- |

4- |

|||||||||

|

3 |

3 |

АМ |

4- |

4- |

|||||||||

|

4 |

4 |

АМ |

+ |

+ |

|||||||||

|

5 |

5 |

АМ |

4- |

4- |

|||||||||

|

6 |

6,9 |

АМ, А2-2 |

+ |

4- |

|||||||||

|

7 |

8 |

АЗ-2 |

+ |

4- |

|||||||||

|

8 |

10 |

А2-2 |

4- |

4- |

|||||||||

|

9 |

16 |

АЗ-З |

4- |

4- |

|||||||||

|

10 |

20 |

А2-3 |

+ |

4- |

|||||||||

|

И |

22 |

А1-3 |

+ |

4- |

|||||||||

|

12 |

бровка |

А2/А1 |

+ |

+ |

|||||||||

|

13 |

24 |

АЗ-4 |

4- |

+ |

|||||||||

|

14 |

26 |

А1-4 |

4- |

+ |

|||||||||

Примечание. Условные обозначения: ВПОГ - высокопластичная ожелезненная глина; ГК - глиняный концентрат; б/ж - бурый железняк; ПС - пластичное сырье; Ш - шамот; П - песок; СГ - сухая глина; О - органика.

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 1. Данные об исходном пластичном сырье, выделенные по фрагментам сосудов из раскопа: ВПОГ – высокопластичная ожелезненная глина; б/ж – бурый железняк

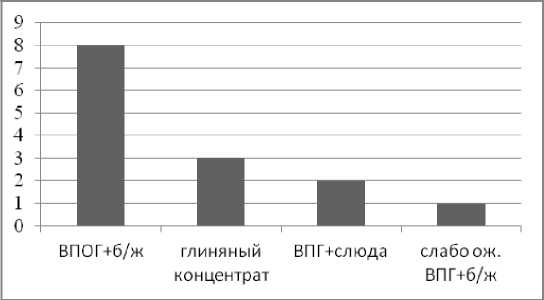

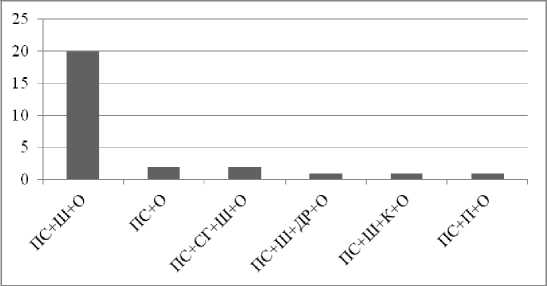

По материалам из раскопа удалось выделить семь рецептов формовочных масс (см. табл. 1, рис. 2), полученных путем комбинации пластичного сырья с различными видами непластичных примесей, перечисленными выше: пластичное сырье (ПС) + шамот (Ш) + органика (О) (5 сосудов); ПС + О (2 сосуда); ПС + сухая глина (СГ) + Ш + О (2 сосуда); ПС + песок (П) + Ш + О (2 сосуда); ПС + СГ (1 сосуд); ПС + П (1 сосуд); ПС + СГ + О (1 сосуд).

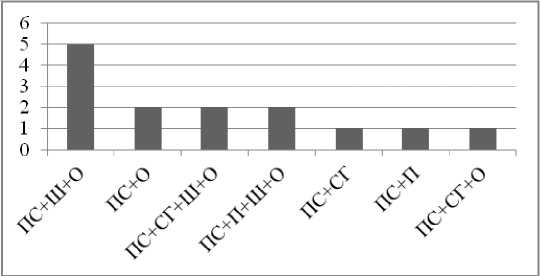

Набор видов исходного пластичного сырья для фрагментов керамики, собранных с поверхности стоянки, состоит из тех же видов, из которых изготовлены сосуды из раскопа, плюс из еще двух видов: среднепластичной ожелезненной глины с естественной примесью бурого железняка в небольшой концентрации и среднепластичной ожелезненной глины без примеси бурого железняка. Количественные данные о пластичном исходном сырье по подъемному материалу даны в таблице 2 и на рисунке 3.

Непластичные виды исходного сырья в подъемном материале представлены: шамотом, сухой дробленой глиной, песком, дробленой раковиной, дробленой костью и органикой.

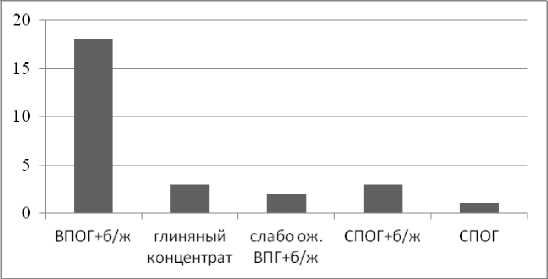

Выделены шесть рецептов исходного сырья, состав и количество которых представлены в таблице 2 и на рисунке 4.

В качестве общих выводов можно сказать следующее: представленные данные показывают, что существуют определенные различия в технологии изготовления сосудов из раскопа и собранных на современной поверхности памятника. И если по количеству видов исходного сырья разница ожидаемо в пользу подъемного материала вследствие несопоставимости площадей, то количество видов формовочных масс у выборки из раскопа, хоть и незначительно, но превышает их количество у выборки из «подъемки». В то же время можно заметить, что это достигается за счет большей вариативности сочетаний видов непластичного исходного сырья.

Рис. 2. Данные о рецептах формовочных масс, выделенные по фрагментам сосудов из раскопа: ПС – пластичное сырье; Ш – шамот; П – песок; СГ – сухая глина; О – органика

ISSN 1998-9938. Вести. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2015. № 5 (35)

Данные о подготовительной стадии гончарного производства, выделенные по фрагментам сосудов, собранных на современной поверхности памятника

Таблица 2

|

№ п/п |

Шифр |

Исходное сырье |

Формовочная масса |

|||||||||

|

ВПОГ + б/ж |

ГК |

Слабо ож. ВПГ + б/ж |

СПОГ4-б/ж |

СПОГ |

ПС 4- Ш 4- О |

пс + о |

ПС + СГ 4-Ш4-О |

ПС + Ш+ ДР + О |

ПС 4-Ш 4-к + о |

ПС + П 4- о |

||

|

1 |

нс1 |

4- |

+ |

|||||||||

|

2 |

нсЗ |

+ |

+ |

|||||||||

|

3 |

нс 23 |

+ |

+ |

|||||||||

|

4 |

нс 24 |

+ |

+ |

|||||||||

|

5 |

нс25 |

+ |

4- |

|||||||||

|

6 |

нс 26 |

4- |

4- |

|||||||||

|

7 |

нс27 |

4- |

+ |

|||||||||

|

8 |

нс28 |

+ |

4- |

|||||||||

|

9 |

нсЗО |

+ |

+ |

|||||||||

|

10 |

нс31 |

+ |

4- |

|||||||||

|

11 |

ос2 |

+ |

+ |

|||||||||

|

12 |

осЗ |

+ |

4- |

|||||||||

|

13 |

ос4 |

+ |

4- |

|||||||||

|

14 |

ос5 |

4- |

+ |

|||||||||

|

15 |

осб |

+ |

4- |

|||||||||

|

16 |

ос7 |

4- |

4- |

|||||||||

|

17 |

ос9 |

4- |

+ |

|||||||||

|

18 |

осЮ |

+ |

4- |

|||||||||

|

19 |

в1 |

4- |

4- |

|||||||||

|

20 |

в2 |

4- |

4- |

|||||||||

|

21 |

вЗ |

+ |

4- |

|||||||||

|

22 |

в4 |

+ |

4- |

|||||||||

|

23 |

в5 |

4- |

4- |

|||||||||

|

24 |

вб |

4- |

4- |

|||||||||

|

25 |

Д1 |

4- |

4- |

|||||||||

|

26 |

д2 |

4- |

4- |

|||||||||

|

27 |

дЗ |

+ |

4- |

|||||||||

Примечание. Условные обозначения: нс - неорнаментированная стенка; ос - орнаментированная стенка; в - венчик; д- днище; СПОР - среднепластичная , , ожелезненная глина; ВПОГ - высокопластичная ожелезненная глина; ГК - глиняный концентрат; б/ж - бурый железняк; ПС - пластичное сырье; Ш - шамот; П -w песок; СГ - сухая глина; ДР - дробленая раковина; К - кость; О - органика.

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 3. Данные об исходном пластичном сырье, выделенные по фрагментам сосудов, собранных на современной поверхности памятника:

СПОГ – среднепластичная ожелезненная глина; ВПОГ – высокопластичная ожелезненная глина; б/ж – бурый железняк

Рис. 4. Данные о подготовительной стадии гончарного производства, выделенные по фрагментам сосудов, собранных на современной поверхности памятника:

ПС – пластичное сырье; Ш – шамот; П – песок; СГ – сухая глина; ДР – дробленая раковина; К – кость; О – органика

Все семь рецептов формовочных масс, зафиксированных по материалу из раскопа, по сути, комбинируются из четырех непластичных компонентов, в то время как рецепты формовочных масс сосудов, собранных на поверхности, получены комбинацией шести непластичных компонентов. Несмотря на это, можно утверждать, что такое большое количество рецептов на столь небольшой площади раскопа связано с активными процессами трансформации приспособительных гончарных традиций, происходившими, вероятно, в ходе межкультурных контактов. Причину локализации указанных процессов в данном месте памятника получится установить только при условии исследования всей площади селища. На данный момент можно только сделать предположение, что они связаны с периферийным местоположением участка, на котором был заложен раскоп.

В целом по памятнику фиксируется определенная устойчивость приспособительных гончарных традиций, связанная с превалированием использования высокопластичной ожелезненной глины и рецепта пластичное сырье (ПС) + шамот (Ш) + органика (О). Однако широкая вариативность традиций как отбора исходного сырья (особенно использование глиняных концентратов), так и составления формовочных масс указывает на какие-то внешние факторы, приводящие к изменению устойчивых технологических приемов.

Кроме того, более детальный анализ непластичного исходного сырья, связанный с фиксацией размерности и концентрации примеси, показал, что такая примесь, как шамот использовалась в двух видах: так называемом «функциональном», с включениями размером в среднем 0,5–2 мм в кон- центрации от 1 : 6 до 1 : 3; и «редуцированном», включения в котором в среднем 0,5 мм в концентрации 1 : 7 и меньше. Соотношение функционального и редуцированного вида по всей выборке составляет соответственно 57 % к 43 %. Таким образом, можно сделать вывод, что указанные выше процессы межкультурных контактов проходили более активно, чем об этом свидетельствует качественный анализ. Для подтверждения данного вывода необходимо увеличение выборки за счет материала, позволяющего провести более достоверные культурные определения.

Список литературы Технико-технологический анализ керамики позднебронзовой стоянки Озерки-1 в Башкирском Приуралье

- Бобринский, А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения/А. А. Бобринский. -М.: Наука, 1978. -275 с.

- Бобринский, А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения/А. А. Бобринский//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: . -Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. -С. 5-109.

- Викторова, В. Д. Научный отчет Мелеузовского разведочного отряда Южно-Уральской археологической экспедиции 1954 г./В. Д. Викторова//Архив Института археологии РАН. -Ф. 1. -Р. 1. -№ 1034.

- Горбунов, В. С. Разведочные работы в Башкирской АССР/В. С. Горбунов, М. Ф. Обыденнов//Археологические открытия 1978 г. -1979. -С. 193-194.

- Обыденнов, М. Ф. Северо-восточная периферия срубной культурно-исторической общности/М. Ф. Обыденнов, Г. Т. Обыденнова. -Самара: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. -С. 115-116.

- Румянцев, М. М. Научный отчет об итогах разведочных работ в Мелеузовском, Белорецком, Бурзянском, Ишимбайском и Куюргазинском районах РБ в 2010 г. по Открытому листу № 520 от 20.07.2010/М. М. Румянцев//Археологическое общество Республики Башкортостан. -Уфа, 2010.

- Русланов, Е. В. Научный отчет об итогах разведочных работ на территории Мелеузовского района Республики Башкортостан в 2013 г. по Открытому листу № 560/Е. В. Русланов//Архив Института археологии РАН.

- Русланов, Е. В. Памятник эпохи поздней бронзы «Озерки-1, стоянка» (предварительные результаты междисциплинарных исследований)/Е. В. Русланов, М. Ф. Обыденнов//Вестник Башкирского государственного университета. -2015. -Т. 20, № 1. -С. 321-324.