Технико-типологическая характеристика микронуклеусов 3Б культурного горизонта стоянки Коврижка IV (Витим, Байкало-Патомское нагорье) с применением морфометрии на основе 3D-моделирования

Автор: Тетенькин А.В., Марковский Г.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты технико-типологического анализа нуклеусов и лыжевидных сколов из 3Б культурного горизонта (раскопки 2020-2023 гг.) стоянки Коврижка IV (р. Витим, Байкало-Патомское нагорье) с морфометрическими характеристиками, полученными с помощью 3D моделирования. Комплекс датирован временем около 18,8 кал. тыс. л. н. и относится к ранней фазе позднего верхнего палеолита. Производство микропластин представлено 5 микронуклеусами, 2 преформами, 3 лыжевидными сколами, 174 целыми и фрагментированными микропластинами. Микропластины составляют 13 % от дебитажа без учета чешуек. Нуклеусы и пренуклеусы принадлежат коврижкинской технике подготовки микронуклеусов. Преформами для них служили как бифасы, так и сколы. Лыжевидные сколы указывают на присутствие техники юбецу. Впервые в археологии региона выявлены в одном эпизоде обитания наиболее разнообразные способы изготовления микронуклеуса, в том числе варианты поперечного, параллельного и диагонального оформления ударной площадки по отношению к продольной оси скола-преформы. Установлено, что объемы нуклеусов из бифасов в начальной стадии выше инициальных объемов микронуклеусов из сколов в 2-3 раза. Разнообразие форм и способов получения микронуклеусов оценено как уверенное владение древними мастерами технологией микропластинчатого производства. Коврижкинская техника микронуклеуса широко представлена в последующих комплексах Нижнего Витима вплоть до раннего голоцена, аналогичные конечные формы - также в общесибирском контексте

Коврижка iv, р. витим, поздний верхний палеолит, микропластинчатое расщепление, 3d-моделирование, технико-типологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247957

IDR: 147247957 | УДК: 903.211.2 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-20-33

Текст научной статьи Технико-типологическая характеристика микронуклеусов 3Б культурного горизонта стоянки Коврижка IV (Витим, Байкало-Патомское нагорье) с применением морфометрии на основе 3D-моделирования

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00028,

Одним из ведущих признаков позднего верхнего палеолита (далее – ПВП) Восточной Сибири является техника отжима микропластин с торцово-клиновидных нуклеусов. В региональной проблематике Нижнего Витима и Байкало-Патомского нагорья основным источником сведений о культуре ПВП в последние годы стала стоянка Коврижка IV. Исследование ее материалов микрорасщепления лежит в русле проблематики появления и развития техники микропластинчатого производства в Северо-Восточной Азии в конце плейстоцена, а актуальность состоит в характеристике уровня освоения данной техники на ранней стадии ПВП Нижнего Витима, проливающей свет и на характер трансляции в целом.

Нижние 2Б–6 культурные горизонты (далее – к. г.) Коврижки IV представляют раннюю фазу ПВП и приходятся на конец последнего ледникового максимума МИС-2. В них наиболее полно для Северного Прибайкалья реконструирована техника подготовки клиновидного нуклеуса, получившая обозначение «коврижкинская» [Тетенькин, 2017]. Она имела даль- нейшее развитие в поздней фазе ПВП – финальном сартане и раннем голоцене. Одновременно с этим на Коврижке IV найдены лыжевидные сколы продольного редуцирования бифасов в технике юбецу. Последняя на Нижнем Витиме наиболее широко проявлена в поздней фазе ПВП на стоянке Большой Якорь I, около 15–13,5 тыс. л. н. (здесь и далее календарный возраст), известна также и в раннеголоценовом комплексе 1 к. г. Инвалидного III [Инешин, Тетенькин, 2010].

Цель данного исследования состояла в технико-типологическом анализе нуклеусов и лыжевидных сколов из 3Б к. г. стоянки Коврижка IV, проведенном с применением технически значимых показателей, измеренных с помощью 3D-моделирования. Здесь в одном эпизоде обитания у очага в жилище встречены разнообразные микронуклеусы и другие технически связанные с ними артефакты.

Методы исследования

С появлением техники 3D-моделирования перед археологами открылись новые возможности для анализа археологических материалов. В задачах морфометрической характеристики микронуклеусов, преформ и лыжевидных сколов построение профилей, определение углов, объемов стали возможными благодаря использованию высокоточных трехмерных копий каменных артефактов и методов 3D-моделирования [Колобова и др., 2020]. Эти операции применены к материалам Коврижки IV впервые.

Для нуклеусов созданы трехмерные цифровые копии высокого разрешения при помощи 3D-сканера Range Vision Spectrum (разрешение камер 3.1 мп, точность сканирования до 0,04 мм, разрешение 3D-моделей до 0,06 мм). Измерение углов между остаточной ударной площадкой, фронтом скалывания или вентральной поверхностью производились в программе Geomagic Design X. Объем предметов высчитывался в программе Geomagic Wrap.

Угол скалывания является важной характеристикой при реконструкции технических приемов первичного расщепления. Оценка угла между ударной площадкой нуклеуса и фронтом скалывания проходила по следующей схеме: 1) через центральные оси и рёбра негативов на фронте проводились нормали к дуге скалывания, по которым, в свою очередь, создавались вертикальные сечения; 2) в результате каждого сечения получался контур, на основе которого строились две прямые линии, соответствовавшие остаточной ударной площадке и фронту скалывания; 3) измерялся угол между построенными линиями [Марковский и др., 2022].

Поскольку многие ударные площадки не являются гладкими и имеют различную степень модификации, то для построения линии соответствия необходимо было выявить участок, который подготавливался для конкретной точки удара или отжима и частично сохранился после реализации соответствующего скола. Такие участки имеют размеры от нескольких миллиметров (рис. 1, 2 , 4 ) до сантиметра (рис. 2, 1 ). Формы профилей сколов на фронтах снятия также не являются ровными. Вблизи дуги скалывания почти всегда наблюдается деформация от ударного бугорка – результат начала распространения силового импульса в твердом теле [Нехорошев, 1999], который по определению не является стабильным. В дистальной части фиксируется изменение кривизны профиля, связанное с угасанием импульса или особенностями морфологии нуклеуса. Поэтому для построения линий соответствия фронту расщепления за основу брался участок между ударным бугорком и условной серединой негатива, на этом отрезке силовой импульс распространялся наиболее стабильно и профиль получался почти прямой. Проведение линий соответствия для пластин осуществлялось по тем же принципам (рис. 3, 2 , профиль и углы α и β).

Второй показатель, объем нуклеуса, оценен как важный в характеристике эксплуатации ресурса, возможностей расщепления. Объем созданных замкнутых в пространстве высокоточных трехмерных копии артефактов высчитывался автоматически в программе Geomagic Wrap.

Морфотехнологический анализ материалов микрорасщепления строился на основе учета принципиальных характеристик оформления, последовательности сколов в подготовке пре- формы, ударных площадок, латералей, фронта и кромок, количественных характеристик углов и объемов, полученных 3D-сканированием, а также представлений, выстроенных ранее на основе ремонтажа нуклеусов и бифасов Коврижки IV и Большого Якоря I [Инешин, Тетенькин, 2010; Тетенькин, 2017]. Полученные результаты дополнили технико-типологическое содержание техник микрорасщепления ПВП Нижнего Витима, соотнесенных затем с субконтинентальным контекстом.

Функциональное определение предметов (рис. 1, 2 , 3 ; 3, 2А ) дано на основе сначала визуального наблюдения следов амортизации и затем верификации их при первичном осмотре под микроскопом МС-1 вар. 1С. Полное трасологическое исследование артефактов 3Б к. г. еще не проводилось.

Общая характеристика 3Б к. г. Коврижки IV

Стоянка Коврижка IV находится на правом берегу Витима, в центральной части Байкало-Патомского нагорья, расположена на 10–11-метровой террасе. Выделено 16 уровней залегания культурных остатков, из которых 14 нижних датируются в интервале 19,1–18,5 кал. тыс. л. н. Культурный горизонт 3Б залегает на глубине около 1,0 м в слойке темно-серого алеврита мощностью 4–5 см, перекрыт и подстилается стерильными светло-серыми песками. Выявлен комплекс культурных остатков вокруг очага, охваченный выкладкой из валунов и плит. Эта структура частично смыта береговой речной эрозией. Оставшаяся часть выкладки имеет форму полукольца диаметром около 5 м. Вся композиция интерпретируется как остатки жилища. Возраст его определяется радиоуглеродными датами по углю 15 520 ± 150 л. н. (Poz-131812), 15 590 ± 90 л. н. (Poz-131810) около 18,8 кал. тыс. л. н.

Каменный ассамбляж 3Б к. г. на текущий момент исследований (раскопки 2020–2023 гг.) составляет 13 001 единицу, что является самым высоким показателем для Коврижки IV. Для сравнения: жилищный комплекс 6 к. г. имеет 9,2 тыс. ед., очажный комплекс 2Б к. г. – 7,2 тыс. ед., жилищный комплекс 2Г к. г. – 1,4 тыс. ед., жилищный комплекс 3/2 к. г. – 2,3 тыс. ед. Более 90 % материала – темно-серые аргиллиты. В изделиях 3Б к. г. доминируют ножи – отщепы, сколы с амортизационной ретушью по тонкому прямому, слабовыпуклому или слабовогнутому краю. Единично представлены скребки, резцы, отсутствуют долотовидные орудия. Производство микропластин представлено 5 микронуклеусами, 2 преформами, 2 лыжевидными сколами, 174 целыми и фрагментированными микропластинами. Последние составляют 13 % от дебитажа без учета чешуек.

Результаты исследования

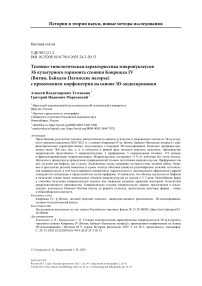

Нуклеус № 1 имеет подтреугольную в профиль форму (рис. 1, 1 ). Дистальный конец представляет собой точку схождения фронта и гребня контрфронта. Один фас-латераль полностью покрыт негативами уплощения, в том числе с проксимального конца. Вторая латераль представлена вентральным фасом исходного отщепа, у края киль-гребня несет короткие и широкие негативы, которые являли собой ударную площадку для тщательной отделки первой латерали. Ударная площадка оформлена сколами с обеих латералей и с фронта. В итоге характер оформления нуклеуса на отщепе следующий: отщеп рассечен по диагонали, на трансверсальном – диагональном рассечении оформлена ударная площадка. Дистальный конец-гребень выработан на проксимальном конце отщепа. Отжим велся по боковому краю отщепа в направлении на проксимальный конец. В результате в конечном виде контур имеет встречно-диагональное направление – фронт смещен к срединной оси отщепа.

Нуклеус № 2 из отщепа изготовлен из скола (рис. 1, 2 ). Скол рассечен поперек - дистальный конец удален. Ударная площадка оформлена по левому краю отщепа короткими фронтальными снятиями и подправлена с латерали. С нее по поперечному облому отщепа, планируемому под фронт, снята одна микропластина по краю и одно короткое неудачное снятие, окончившееся заломом. Затем, судя по амортизационным негативам, дистальный конец нуклеуса эксплуатировался как резчик-скобель.

Рис. 1. Артефакты 3Б культурного горизонта Коврижки IV. Графические рисунки, фото и изображения 3D-моделей, срединные значения угла расщепления, объемы артефакта, схемы ориентации ударной площадки и фронта на преформе: 1 – микронуклеус № 1; 2 – микронуклеус № 2; 3 – пренуклеус № 3; 4 – микронуклеус № 4

Fig. 1. Artifacts of the 3B cultural horizon of the Kovrizhka IV site. Graphic drawings, photos and images of 3D models, median values of the flaking angle, artifact volumes, schemes of the orientation of the striking platform and front on the preform: 1 – microcore no. 1; 2 – microcore no. 2; 3 – preform of microcore no. 3; 4 – microcore no. 4

Пренуклеус № 3 - преформа клиновидного нуклеуса из крупной двухгранной пластины длиной 8,1 см (рис. 1, 3 ). Оба продольных края несут амортизационные негативы, характерные для функции ножа. Затем на проксимальном конце ударами с ребра пластины устроена ударная площадка. Надо полагать, что затем последовало бы отсечение дистального конца пластины, оформление киля и фронта. Вместо этого пластина дистальным концом была вставлена в очаг, в угли. Дистальный конец обгорел. Возможно, имел место прием тепловой обработки заготовки. Объем этой преформы нуклеуса 9,14 куб. см (см. таблицу), выше предыдущих значений, однако здесь надо учитывать, что древний мастер, вероятно, планировал в логике подготовки микронуклеуса усечение дистального конца.

Нуклеус № 4 принесен на стоянку; изготовлен из импортной бордово-коричневой сили-цитной породы (рис. 1, 4 ). Нуклеус изготовлен из бифаса. Площадка оформлена короткими сколами с латерали и фронта.

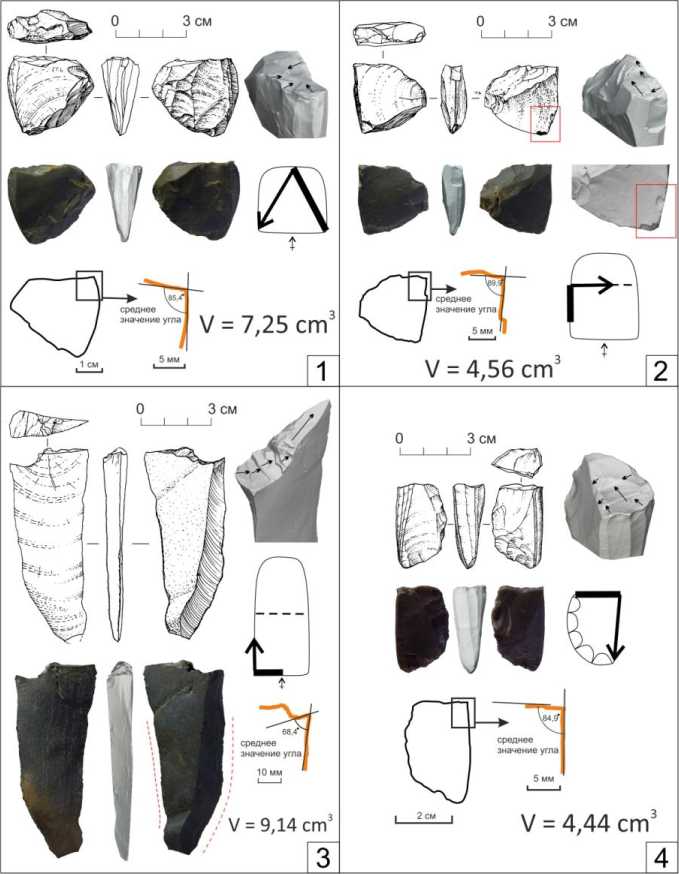

Нуклеус № 5 в начальной стадии, имеет высокий контур (рис. 2, 1А ). Бифасиальная преформа изготовлена из скола. Один фас образован негативами радиально сходящихся снятий. Другой фас несет подтеску киля и ретушь, оформляющую шиповидный выступ вогнутого проксимального края. Прифронтальный такой выступ был снесен ударом с фронта – таким образом оформлена ударная площадка. Затем мастер пытался оформить фронт краевыми снятиями, приведшими к нескольким глубоким заломам, после чего нуклеус оставлен. Этот экземпляр интересен как впервые встретившаяся в нижних горизонтах Коврижки IV форма с выемчатым проксимальным концом с шиповидными окончаниями. Две такие заготовки клиновидного нуклеуса найдены в 3 к. г. Коврижки III, датируются около XIII тыс. л. н., т. е. моложе на 5,6 тыс. лет (рис. 2, 1B , 1C ) [Тетенькин, 2016].

Рис. 2. Артефакты 3Б культурного горизонта Коврижки IV. Графические рисунки, фото и изображения 3D-моделей, срединные значения угла расщепления, объемы артефакта, схемы ориентации ударной площадки и фронта на преформе: 1 – микронуклеус № 5 (А), преформы микронуклеусов из 3 культурного горизонта Коврижки III (B и C); 2 – пренуклеус № 6

Fig. 2. Artifacts of the 3B cultural horizon of the Kovrizhka IV site. Graphic drawings, photos and images of 3D models, median values of the flaking angle, artifact volumes, schemes of the orientation of the striking platform and front on the preform: 1 – microcore no. 5 (A), preforms of microcores from cultural horizon 3 of Kovrizhka III (B and C); 2 – preform of microcore no. 6

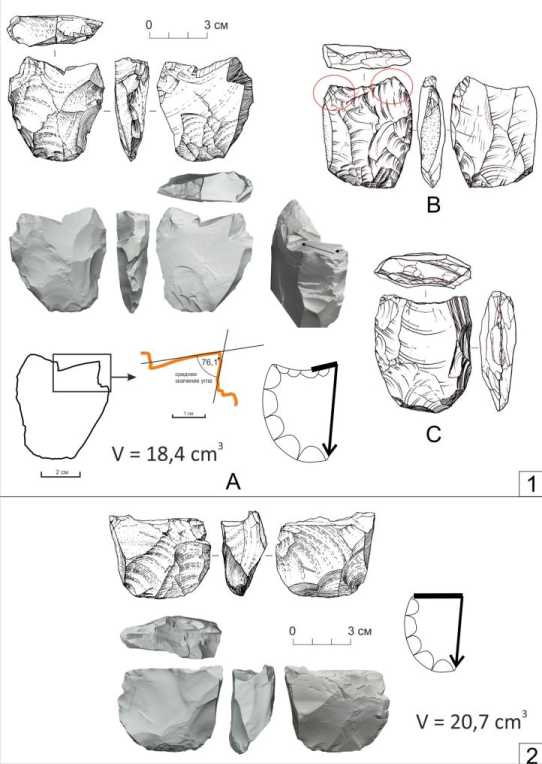

Рис. 3. Артефакты 3Б культурного горизонта Коврижки IV. Графические рисунки, фото и изображения 3D-моделей, срединные значения угла расщепления, объемы артефакта, схемы ориентации ударной площадки и фронта на преформе: 1 – микронуклеус № 7;

2 – лыжевидные сколы № 8 А, B, C

Fig. 3. Artifacts of the 3B cultural horizon of the Kovrizhka IV site. Graphic drawings, photos and images of 3D models, median values of the flaking angle, artifact volumes, schemes of the orientation of the striking platform and front on the preform: 1 – microcore no. 7; 2 – ski-spalls no. 8 A, B, C

Пренуклеус № 6 из бифаса в начальной стадии имеет обработанные с дистального ребра оба фаса-латерали (рис. 2, 2 ). Фронтальная плоскость изначально намечена поперечным сколом, затем снят один угловой реберчатый технический скол. После чего была выполнена неудачная попытка переоформить ударную площадку боковым ударом. Аморфный скол по трещинам в камне вывел этот артефакт из производственного процесса.

Нуклеус № 7 из бифаса имеет ударную площадку (рис. 3, 1 ), образованную снятиями с фронта и латерали. Киль занимает часть бифасиальной преформы с хорошо выделанными обоими фасами, плавно сходящимися к ребру.

Следующие три предмета – лыжевидные сколы. Два из них на проксимальном конце несут рудименты фронта микронуклеуса (рис. 3, 2B, 2C). Один лыжевидный скол имеет амортизационные следы работы ножом по длинному краю (рис. 3, 2А). Вместе они указывают на технику юбецу – технику продольного рассечения бифаса и использования образованной гладкой поверхности как ударной площадки для отжима микропластин с торца редуцируемого бифаса. При этом один лыжевидный скол на дорсальном фасе демонстрирует, что ударная площадка предыдущего цикла оформлена поперечными снятиями с латерали и затем одним снятием с фронта, достигшим половины длины площадки и, соответственно, лыжевидного скола (рис. 3, 2C).

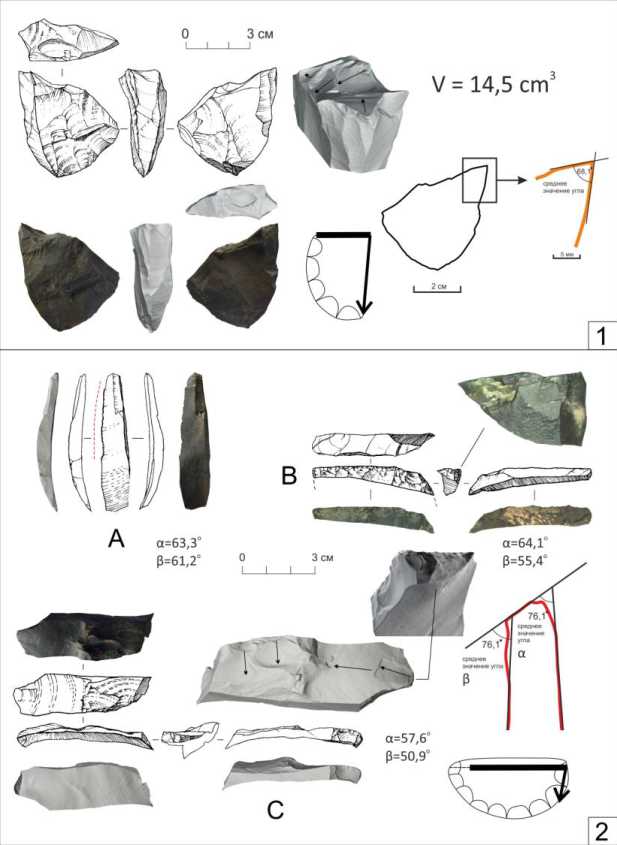

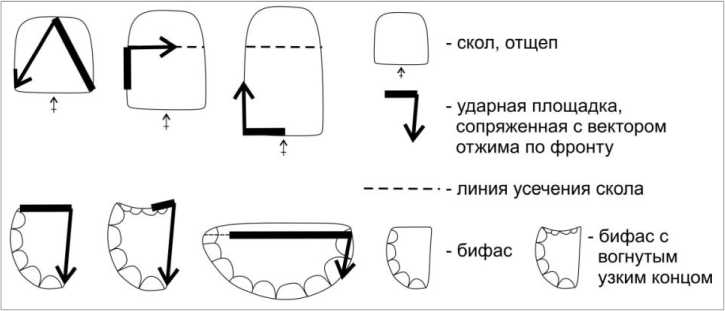

Обобщая результаты описания микронуклеусов, преформ и лыжевидных сколов в 3Б к. г., принадлежащих одной деятельностной ситуации, найденных в одном жилище, мы должны прийти к ряду выводов. Клиновидные нуклеусы древние обитатели изготавливали как из би-фасов, так и из отщепов (рис. 4). Площадки нуклеусов из бифасов оформлялись: а) в стиле коврижкинской техники подготовки, т. е. короткими поперечными и фронтальными снятиями (рис. 1; 2; 3, 1 ); б) снятием лыжевидных сколов в стиле техники юбецу (рис. 3, 2B ); в) сочетанием обоих способов (рис. 3, 2C ). Одна из бифасиальных преформ-заготовок (рис. 2, 1А ), имеющая специфичный вогнутый проксимальный конец, предназначенный под ударную площадку, имеет аналог в двух преформах в 3 к. г. Коврижки III (рис. 2, 1B , 1C ) [Тетенькин, 2016]. На Коврижке IV эта форма найдена впервые. Обитатели изготавливали микронуклеусы из отщепов, применяя разные способы ориентации-оформления площадки и фронта. Определены варианты поперечной (рис. 1, 3 ), параллельной (рис. 1, 2 ), диагональной (рис. 1, 1 ) ориентации ударной площадки по отношению к продольной оси скола-преформы. Такая вариабельность в оформлении клиновидного нуклеуса впервые выявлена на Коврижке IV. В этом суммарном качестве она не имеет аналогов и в Северном Прибайкалье в целом. Характерно орудийное использование неудавшегося микронуклеуса (рис. 1, 2 ), лыжевидного скола (рис. 3, 2А ) и, напротив, изготовление из пластины-ножа микронуклеуса (рис. 1, 3 ). Такое поведение можно определить как «оппортунистический прагматизм (от англ. opportunity – возможность), т. е. логику рационального поведения, использующего в своих интересах любые возникающие возможности.

Рис. 4. Схемы ориентации ударной площадки и фронта на преформе (слева) и условные обозначения (справа)

Fig. 4. Schemes of the orientation of the striking platform and front on the preform (left) and symbols (right)

По-прежнему не решен вопрос, по каким причинам люди на Коврижке IV прибегали к технике юбецу. Все имеющиеся клиновидные торцовые нуклеусы и их преформы не юбе-цоидные. Лишь в одном случае в 6 к. г. найден нуклеус со сколом подживления площадки ударом с фронта [Тетенькин и др., 2017, рис. 6, 5 ]. Если бы скол не закончился заломом и достиг противоположного конца нуклеуса, его можно было бы квалифицировать как лыжевидный. Лыжевидные сколы помимо 3Б к. г. найдены в 2Б, 4 и 5 к. г. [Тетенькин, 2017].

В 3Б к. г. впервые найдены лыжевидные сколы, несущие фрагмент фронта микронуклеуса (рис. 3, 2B , 2C ). Наши представления об этой технологии держатся на исследованиях техники юбецу на Большом Якоре I [Инешин, Тетенькин, 2010]. Процесс изготовления бифаса и продольного рассечения для получения преформы клиновидного нуклеуса там описывался как многоцелевая техническая стратегия эксплуатации бифаса как орудия и затем как нуклеуса, использования снятых с него технических сколов – зачастую также как орудий. Эта техническая линия охарактеризована как стратегия интенсивного и экономного расходования каменного ресурса в виде подготовленного и принесенного на стоянку бифаса. Какую роль техника юбецу играла в каменном расщеплении и в жизнеобеспечении на Коврижке IV, пока остается невыясненным. Судя по лыжевидным сколам, на Коврижке IV бифасы для юбецу были уплощенными и, следовательно, хорошо выделанными, и в целом эта техника хорошо знакома. Фрагменты фронта на проксимальных концах свидетельствуют, что был отжим микропластин (рис. 3, 2Б , 2В ).

Почему наряду с клиновидными нуклеусами из бифасов древние обитатели делали микронуклеусы также из отщепов, можно объяснить потребностями быстрого их изготовления прямо на месте, в каких-то других, кроме 3Б к. г., случаях – дефицитом сырья. Нуклеусы из бифасов, брошенные в стадии оформления, имеют объемы (14,5–18,4 куб. см), в 2–3 раза превышающие объемы нуклеусов из отщепов (4,56–7,25 куб. см). Лишь сработанный принесенный нуклеус из бифаса (рис. 1, 4 ) по размеру, объему (4,44 куб. см) и углу расщепления (85–90°) близок к микронуклеусам из отщепов.

Значения углов расщепления и объемов нуклеусов, пренуклеусов и лыжевидных сколов 3Б культурного горизонта Коврижки IV (см. рис. 1–3) Values of flaking angles and volumes of cores, preforms of microcore and ski-spalls of the 3B cultural horizon of the Kovrizhka IV (see fig. 1–3)

|

Предмет |

Средний угол (градусы) |

Объем (куб. см) |

|

|

Из отщепа, пластины |

Нуклеус № 1 |

85,43 |

7,25 |

|

Нуклеус № 2 |

89,95 |

4,56 |

|

|

Пренуклеус № 3 |

68,37 |

9,09 |

|

|

Из бифаса |

Нуклеус № 4 |

84,98 |

4,44 |

|

Нуклеус № 5 |

76,06 |

18,44 |

|

|

Пренуклеус № 6 |

— |

20,7 |

|

|

Нуклеус № 7 |

68,06 |

14,5 |

|

|

Лыжевидный скол |

№ 8А |

α-63,35 β-61,21 |

— |

|

№ 8Б |

α-64,08 β-55,40 |

– |

|

|

№ 8В |

α-57,55 β-50,93 |

— |

|

Инициальные углы расщепления у нуклеусов из бифасов (рис. 2, 1; 3, 1) более острые (68,1–76,1°), чем углы расщепления у нуклеусов из отщепов (рис. 1, 1, 2) (85–90°). Инициация фронта снятием реберчатого краевого скола у них производилась ударом, не отжимом. Еще более острые углы (50,9–64,1°) показывают лыжевидные сколы, снятые с юбецу-нуклеусов из бифасов (рис. 3, 2B, 2C). Возможно, это связано с продольным редуцированием субовального бифаса и, соответственно, с углом сопряжения с краем бифаса. С другой стороны, нуклеусы № 1 и 4 являются наиболее сработанными, их углы (84,9 и 85,4°) можно принять за показатели истощенного либо нормального угла при использовании техники отжима [Марковский и др., 2022].

Измеренные с помощью 3D-исследования параметры на Коврижке IV получены впервые. На первый взгляд они нужны в понимании объема как потенциала для расщепления, а угла скалывания – как показателя преформы, ее ориентации перед отжимом, степени сработанности. В этом качестве морфометрические характеристики имеют техническое значение, характеризуя процесс в разных состояниях. Раскрытие этого содержания является предстоящей задачей сплошного технического анализа коллекции материалов микрорасщепления на Коврижке IV с помощью 3D-моделирования.

Обсуждение и выводы

Ранее на основе проведенных реконструкций в 6 и 2Б к. г. Коврижки IV техника подготовки микронуклеуса получила на Нижнем Витиме обозначение «коврижкинская» [Тетенькин, 2017]. Она представляет собой линию подготовки клиновидной преформы высокого контура из бифаса, скола либо расслоенной гальки. Оформление и подживление площадки велось ударами с латерали и фронта по узкому концу преформы. Продление эксплуатации нуклеуса производилось не только снятием подживляющих сколов, но и переносом фронта на контрфронт и переносом ударной площадки на противоположный, дистальный конец. Отжим микропластин как вид деятельности отсутствует только в специфическом комплексе жилища 2Г к. г. Коврижки IV, в целом бедном на каменные артефакты [Тетенькин и др., 2021]. Все остальные комплексы 3Б, а также 6, 5, 3/2, 3/1 и 2Б к. г. демонстрируют отжим микропластин как необходимую деятельностную задачу оснащения лезвиями-вкладышами охотничьего оружия. Трасологическим анализом микропластин из 6 к. г. установлены случаи использования сегментов микропластин как вкладышей метательного композитного охотничьего оружия [Gauvrit Roux, Teten’kin, Henry, 2021]. Во 2Б к. г. найдены нуклеус и скопление из 20 снятых с него целых микропластин, что интерпретируется как результат одного акта отжима. В 5 к. г. обнаружены пять целых микропластин без следов использования и одна микропластина со следами работы, объясняемые как ситуация замены вкладышей лезвия охотничьего оружия.

Нынешняя ситуация 3Б к. г. Коврижки IV дополняет общую картину новыми способами организации нуклеуса на отщепе. Кроме того, обнаружена весьма специфичная преформа микронуклеуса с выемчатым узким концом, готовившимся под площадку (рис. 2, 5 ). Данный прием ранее встречен в 3 к. г. Коврижки III, чей комплекс моложе на 5,6 тыс. лет. По нашему мнению, это пример индивидуальной вертикальной трансляции специфического технического приема. Способность изготовить микронуклеус из бифаса и из отщепа, разнообразными способами ориентировать на отщепе площадку и фронт, владение техникой юбецу (см. рис. 4) указывают на весьма развитые технологические навыки или умения мастеров в деле производства микронуклеусов для отжима микропластин. Если исходить из идеи трансляции технологии отжима микропластин из Восточного Китая, Кореи, Северной Японии – Сахалина [Gómez Coutouly, 2018; Takakura, 2024], то следует признать в это время (XIX– XVIII тыс. л. н.) у населения Коврижки IV и Нижнего Витима глубокий уровень освоения технологии, который мы обозначаем как распредмеченную трансляцию (от лат. translation – перевод), т. е. способность принимающей инновацию стороны не только воспроизводить технологический процесс, но «разбирать» его на составляющие и использовать отдельные аспекты типов технологии в совершенно других, самостоятельных целях, способность найти новое применение существующим изобретениям [Тетенькин, 2015, с. 39].

Технической культуре Коврижки IV на Нижнем Витиме предшествует культура каменного производства, открытая на стоянке Мамакан VI, датируемая около XXIV–XXI тыс. л. н. [Тетенькин, 2014]. Ее микронуклеусы отличает малая высота фронта микропластинчатых снятий (до 1,5 см), горизонтально вытянутый характер соотношения длины нуклеуса и высо- ты, отсутствие устоявшейся, стандартно выработанной формы клиновидного нуклеуса. По отношению к ним микропластинчатое производство на Коврижке IV является стадиально новой волной развития технологии и появления устойчивых стандартизированных приемов подготовки микронуклеуса, воспроизводящихся уже вплоть до раннего голоцена.

Коврижкинская техника подготовки клиновидного нуклеуса представлена также на Ав-деихе (ок. XIX–XIV тыс. л. н.) и в более поздних комплексах: на Коврижке III, в 2 и 3 к. г. (ок. XIV–XII тыс. л. н.) и на Коврижке II, в 1–4 к. г. (ок. IX тыс. л. н.) [Мочанов, 2007; Тетенькин, 2010; 2016]. Поздневерхнепалеолитические – раннемезолитические ассамбляжи Южного Забайкалья [Константинов, 1994; Ташак, 2005], Верхней Лены [Аксенов, 2009], Южного Приангарья [Мезолит…, 1971; 1980; Лежненко, 1974], Якутии [Мочанов, 2007] имеют множество аналогий с клиновидными нуклеусами Авдеихи, Коврижек II, III, IV, что побуждает рассматривать эту неюбецоидную форму торцового микропластинчатого нуклеуса как ординарную или массовую для Байкальской Сибири. Работы на Коврижке IV открывают возможность насыщения технологической характеристики регионального ковриж-кинского варианта неюбецоидного клиновидного сибирского микронуклеуса. Выявленная в 3Б к. г. вариабельность оформления клиновидного нуклеуса является в этом смысле главным научным результатом.